夜读丨老座钟的守候

深夜,台灯的光洒在桌面,我缓缓放下与母亲通话的手机,耳边似乎还回响着千里之外老家那座老座钟隐隐的叹息。母亲的声音透着疲惫,像被岁月磨砺过的砂纸,她轻声说:“你爸的钟,最近走得慢了。”那语气,比座钟逐渐松弛的发条还要绵软无力,夹杂着道不尽的落寞。

父亲曾是油田的老工人。上世纪80年代,物资尚不充裕的年代,他用季度安全奖换回了这座三五牌座钟。座钟被郑重地挂在客厅最显眼处,深褐色木质外壳泛着温润的光,钟面上罗马数字古朴而典雅。每到整点,清脆的报时声便在屋内回荡。父亲总爱抚摸着座钟,笑容里藏着对生活的热爱:“这钟跟抽油机一样,得定期保养。”他布满老茧的手,小心翼翼地摆弄着座钟零件,如同呵护稀世珍宝。

父亲常常讲起他在油田的工作,如何在风沙中操作着巨大的抽油机,如何和工友们克服一个又一个困难。每次说起这些,他的眼睛里都闪烁着光芒。如今,父亲离世六年了,可这座承载着无数回忆的座钟,依旧在老家客厅一圈又一圈地走着,丈量着母亲漫长而孤独的时光。

清晨六点,天光初现,座钟的报时声准时响起。母亲说,那声音就像父亲当年上早班时沉稳有力的脚步声。记忆里,昏暗灯光下,父亲一边系着工装扣子,金属卡扣碰撞发出清脆声响,一边拿起铜钥匙给座钟上弦。“吱呀,吱呀”,钥匙转动的声音,与厨房里煎鸡蛋的“滋啦”声交织,构成了我们家最寻常又最温暖的晨曲。

那时,母亲在厨房忙碌,香气四溢,父亲上弦的动作温柔而娴熟,我和妹妹在这熟悉的声音中迎接新一天。如今,家中只剩母亲,她却依然保持着上弦的习惯。每次上弦,她总要多转半圈,轻声说:“这样走得更久。”那多转的半圈,是对往昔的眷恋,也是对父亲深深的思念。

父亲走后,空荡的客厅里,座钟成了母亲最忠实的倾听者。无数个日夜,母亲对着座钟倾诉,聊起菜市场的芹菜涨价,说起李阿姨搬去儿子家时的羡慕与失落。座钟不紧不慢的“滴答”声,像是对母亲絮叨的回应,在寂静中格外清脆,为母亲的孤独伴奏。

去年春节,我回家,一进客厅,就看见座钟旁静静摆放着父亲的安全帽。帽檐上的油渍已干涸成深褐色,无声地诉说着父亲曾经不畏严寒酷暑,日复一日辛勤工作的场景。

今年清明,我再次回到老家。阳光透过窗户洒在客厅,母亲正拿着绒布,专注地擦拭座钟的玻璃罩,动作轻柔而仔细。“你爸最爱干净”,母亲轻声说,“他上夜班回来,总要先擦钟再吃饭。”恍惚间,我仿佛看见父亲就站在那光影里,穿着沾满泥浆的工装裤,带着疲惫又满足的笑容,轻轻擦拭着座钟,哼着熟悉的油田小调。

时光仿佛倒流,记忆与现实重叠。

岁月流逝,座钟的钟摆老化,需要更换。我联系油田老年办的张师傅,他语气中透着无奈:“这种老式钟摆难找了,但我尽力。”又叹了口气:“你爸那批老工人,就像这些老零件,越来越少了。”母亲沉默许久后,从衣柜深处找出一个铁盒,里面整齐地装着父亲收集的螺丝垫片,她眼神温柔而坚定:“也许能用上。”这些零件,承载着父亲对座钟的深情,寄托着母亲对父亲的怀念,是母亲心中珍贵的宝贝。

昨夜,母亲打来电话,声音轻快:“座钟突然走得很准,跟你爸在的时候一样,是不是他回来看我了?”我望着窗外繁星,听着电话那头隐约的“滴答”声,心中暖流涌动。

上周,我悄悄让妹妹给座钟加了润滑油,却没告诉母亲。这座老座钟,对母亲而言,早已不只是记录时间的工具,它是父亲的化身,是岁月中最温暖的陪伴,承载着永不褪色的回忆,在时光长河中,诉说着跨越时空的爱与思念。

相关文章

本轮巴以冲突已持续600日,加沙超6.3万人死亡或失踪

马上评丨刘楚昕获奖感言刷屏,因为催泪更因为文学

安徽老家丢失17年的石狮子出现在江苏徐州一博物馆内?社区干部:已向两地报警

安徽乡村17年前丢失的石狮子出现在徐州一博物馆?社区干部:已向两地报警

中信证券:四季度开始A股有望迎来指数牛市,市场风格回归核心资产

高密化工厂爆炸事故探访:七百米外民房受损,多人被飞溅的碎玻璃划伤

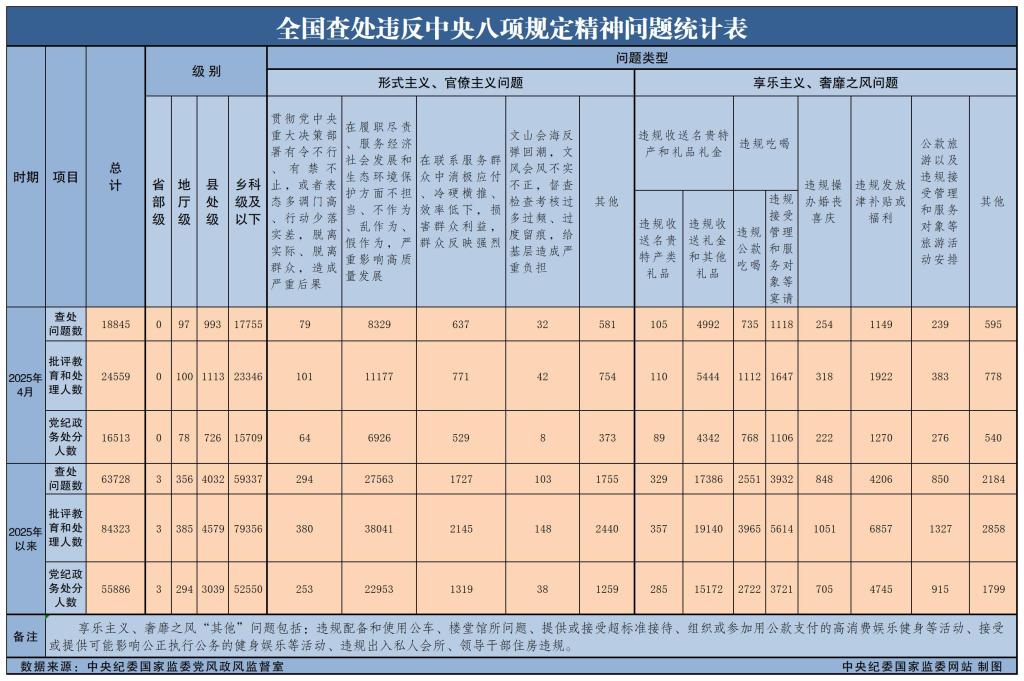

今年4月全国查处违反中央八项规定精神问题18845起

上海张江科学城团工委成立,将服务40余万名青年人

西班牙里奥哈:百年葡萄酒传奇的中国之路

中国太保董事长:已将巨灾保险作为重点战略领域,全力打造完整解决方案

资源配置超65亿元!上海搭建全国首个政企协同体育资源平台

针线织就创新画卷,让非遗刺绣“不被定义”

梁小静获金牌,中国队时隔12年再夺田径亚锦赛女子百米冠军

瘦死的骆驼比马大?这是卷出来的 PEL 联赛冠军

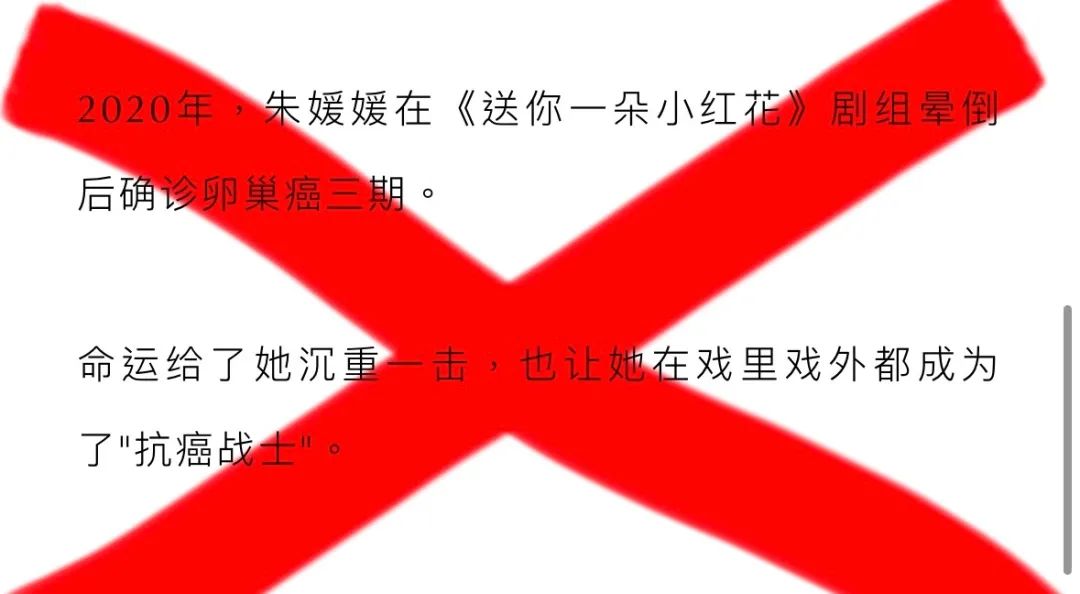

演员朱媛媛捐眼角膜和遗产?系谣言

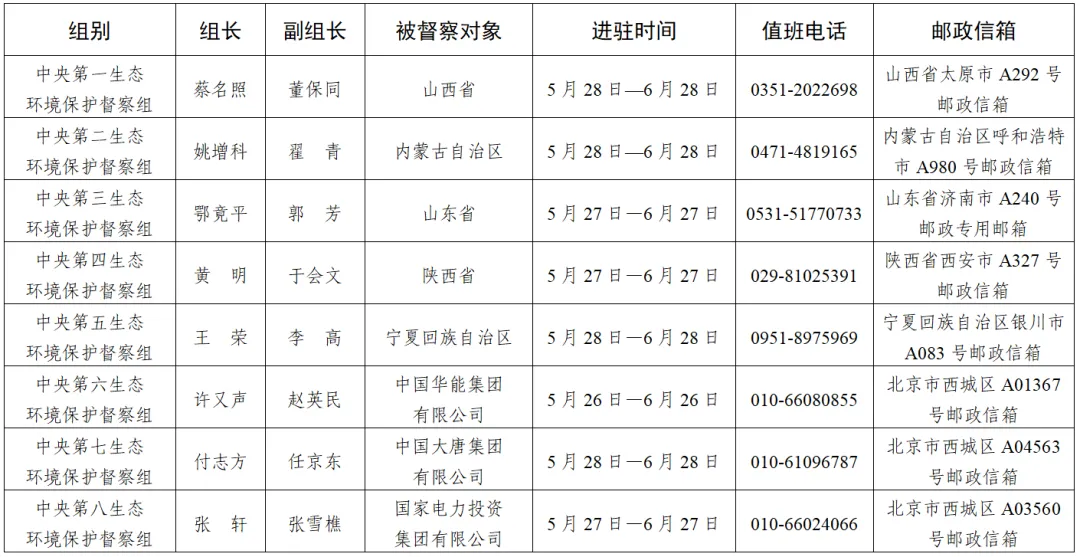

第三轮第四批中央生态环境保护督察全部实现督察进驻

豫园灯会再次出海,6月27日起将在泰国曼谷亮灯

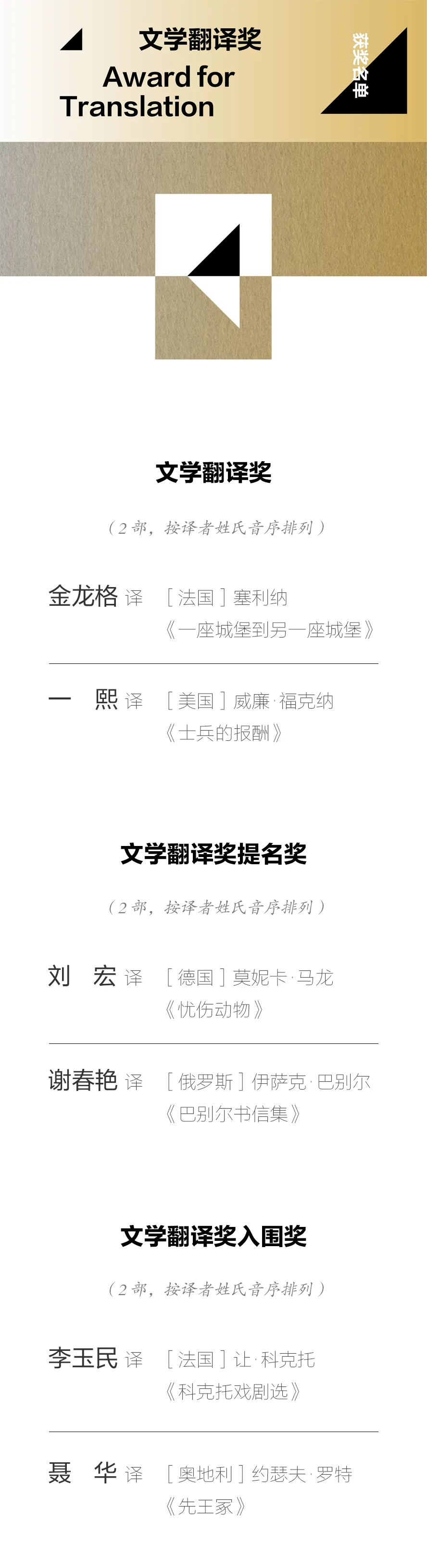

余华开奖后,这位90后获奖者讲了一个悲伤的爱情故事

澎湃漫评丨坑老骗老,鼓励曝光

“追梦”摄影展:光影瞬间里的魅力闵行

- 九部门:加快建设新形态国家数字大学,探索学历学位授予新机制

- 习近平同马来西亚总理安瓦尔出席合作文本交换仪式

- 事关投入使用满15年的老旧住宅电梯,上海发文加强既有住宅电梯安全管理

- 何小鹏:要把“科技平权”推向世界,目标未来十年海外销量占比一半

- 抖音首度披露算法机制:利用神经网络预估用户行为,不依赖打标签,“机器+人工”双重审核

- 工人日报刊文:首席技师当“博导”,激励技能人才更有作为

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯