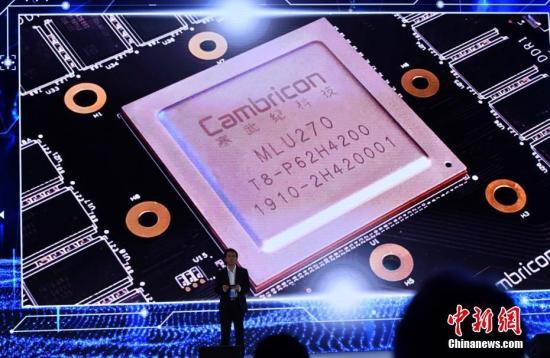

数据是“新石油”吗?

我们人类,似乎历来就生活在以讹传讹之中。大数据时代,也未能免俗,正充斥着一个属于自己的谬误,一个在庙堂与江湖中流传颇广的口号——“数据是新石油”。

这个说法,最初由英国数学家克莱夫·哈姆比(Clive Humby)提出,本意不过是说原始数据如同原油,需经提炼方显其用,一个关于流程的类比而已。然而,此言一经流传,便如脱缰野马,尤其当《经济学人》这等权威刊物振臂一呼,宣称数据已是当世最有价值的资源时,这个比喻的重心便从“流程”悄然滑向了“资源”。于是,大家就心安理得地谈论起“数据挖掘”,仿佛真的是在开采一种沉眠地下的自然宝藏。这个比喻极具诱惑力,因为它为理解一个日趋复杂的现象提供了一个看似直观的抓手。可是,这恰恰是一个充满误导、甚至可以说是危险的比喻。在我们将这个时髦的比喻奉为圭臬,匆忙嵌入我们产权制度的基石之前,对它作一番批判,实在是件刻不容缓的事。

将数据比作石油,初听颇有道理,细究之下却发现,这不啻指鹿为马。石油的逻辑是占有与消耗,一桶油被一方所用,于另一方而言便永远地消失了,这是经济学中再明白不过的“竞争性”( Rivalry)。数据这东西,却全然是另一番景象。同一份数据,可以被千万人同时审阅、复制、分析,不仅分毫不损,其价值反而可能因更多人的使用而增益。同时,石油稀缺,是不可再生的远古遗产,驱动着人类分配与争夺的焦虑;数据丰裕,是取之不尽的再生之物,甚至还可以用生成式人工智能(Generative AI)无尽催生,考验着我们聚合与分享的智慧。用一套为竞争且稀缺而设的规矩,去治理一个非竞争且丰裕的世界,这其中的错位,难道还不够明显吗?

更何况,石油终归是纯粹的物,是埋藏于地下的远古遗骸,与你我的人格无涉。数据却不同,它常常就是“我们自己”——是我们的行为轨迹、思想偏好、健康状况的数字化投影,天然附带着人格尊严与隐私价值。将数据物化为石油,最危险之处便在于此,它以一种看似中立的经济学术语,不动声色地抹去了数据背后那些活生生的人,从而也遮蔽了规制者本该正视的,关乎人之为人的一系列伦理、人身权利乃至数据安全问题。

而这一根本性的认知错误,正将我们的法律和政策思考引入一个预设好的陷阱。尤其在中国,改革开放的历程中,我们通过明晰土地、资本等传统生产要素的产权,来激活要素市场,取得举世瞩目的成功。这一经验是如此辉煌,以至于形成了一种强大的路径依赖与思维定势:但凡遇到新的生产要素,总想先为其“确权”,似乎这便是点石成金的一道法门。于是,将为稀缺物品设计的产权制度,强行套用在丰裕的数据资源上,就成了一种极具诱惑力的选择。然而,这无异于刻舟求剑。在一个本质上因流动与聚合而创造价值的领域,人为地设立产权壁垒,制造稀缺假象,其结果恐怕不是繁荣,而是我们最不愿见的僵化与停滞。

那些产权话语的支持者们,常挂在嘴边的理论,一个是“公地悲剧”,一个是“搭便车”。他们警告说,若无明晰的产权,数据这片公地将被滥用至枯竭。这又是理论的错用。数据的非竞争性使其不会被用光,数据领域真正的风险,恰恰是“反公地悲剧”:过多的权利人各自声索,导致交易成本高到无人能够使用,最终让巨大的潜在价值烂在“私人领地”里。至于搭便车的指责,在信息世界里更是似是而非。信息的分享与传播,其产生的正外部性与溢出效应,往往远大于原始生产者的损失。法律若只着眼于禁止一切搭便车,无异于将社会公共领域的潜在价值尽数让渡给私人,最终损害的还是社会整体的福祉。这背后,正是产权话语的教义在作祟。

说到底,言辞的比喻塑造了我们的现实。当我们心安理得地使用石油比喻时,我们已经不自觉地将数据处理者想象成了在荒野中勘探的矿工,而忽略了他们与数据背后那些真实的法律关系。自然而然,这种想象也就巧妙地隐匿了本应存在的更为复杂的法律维度。糟糕的是,这类流行的比喻,从来不只是无伤大雅的修辞点缀,它们塑造政策框架,锚定法律论证,甚至催生出某种未经审慎考察便被普遍接受的法律与政策。

毫不夸张地说,我们正处在一个十字路口。是继续沿着这个看似省力却充满谬误的石油比喻走下去,还是另寻一条更艰难却更切合数字世界本质的新路?这不仅仅是一个理论选择,更将决定大数据时代的制度根基。

(作者沈伟伟为中国政法大学法学院副教授,宾夕法尼亚大学法学博士,研究领域为宪法学、比较宪法、网络法,专著有《网络规制研究》,译著有《网富论》《代码 2.0:网络空间中的法律》等)