日本变得仇外了吗?——基于NHK电视剧的观察和思考

见证历史的转折点

近来,打开NHK等日本媒体,在社会类纪录片里会不时看到“今天的日本,正站在一个历史的十字路口”之类表述。除了少子老龄化等固有顽疾,政商勾结,经济停滞、日元汇率暴跌、社保危机等一连串问题,都让这个曾稳居GDP世界第二位的国家感到前所未有的焦虑。为了维持日本社会的基本运转和经济活力,接纳更多的外国人似乎成了无可奈何的选择。根据日本法务省的数据,截至2023年底,日本的外国居民已超过341万人,创下历史新高。然而,当人口结构的变化潮水般涌来,日本社会中的种种负面情绪也随之浮出水面。这种情绪被一股新兴的政治力量——参政党捕捉并放大。他们通过Twitter、YouTube等SNS平台,以“守护日本”为口号,将外国人问题作为其核心政见。他们宣扬“日本人优先”,将接收外国人与社会治安恶化、文化冲突等问题挂钩,迅速吸引了大量在传统媒体中找不到声音的普通选民。

有趣的是,政治舞台上的戏剧总是充满反转。参政党的党首神谷宗幣,在当选后不久,却在一档节目中语出惊人地表示“日本是移民国家,需要接收外国人”,甚至提出“上限是总人口的10%”。这一出尔反尔的言论,像一颗深水炸弹,激怒了此前因其反移民立场而投下信任票的支持者。这一幕滑稽的政治闹剧,恰恰暴露出当今日本社会在外国人议题上的深层分裂和矛盾心理——既依赖外国劳动力,又对他们充满防备。对此,也有大批在日外国人在社交媒体上喊出:“我们是人,不是物化的对象!”但在没有“种族多样性”这一政治正确的日本,虽然在日外国人社会也进行了游行抗议活动,在媒体报道中只是轻轻带过。

在这场全民大讨论中,作为日本最庞大、最有影响力的公共广播机构,NHK的角色显得尤为关键。长期以来,NHK和朝日新闻等被认为是偏向自由主义的“左翼媒体”,其受众主要集中在大学知识分子和思想开明的都市群体中。然而,当右翼民粹主义通过网络社群攻城略地时,这些传统媒体的影响力似乎越来越局限。NHK的剧作,便是在这种复杂的政治环境下,以其特有的方式对时代进行回应。

在选举前夕,NHK等各大媒体都对各个党派有所介绍。受过大学及以上教育的日本选民们虽然通过更为严肃的媒体了解了各党的执政主张,但依然对投票给谁感到迷茫。笔者在某次吃饭时询问了在东京文京区的某大学从事数学研究的k君,“夏天的参议院选举,您投票给了谁。”k君犹豫了一会,回答道:“我其实不知道该投票给谁。但是在朝日新闻政治部工作的哥哥经常在家里进行政论分析,认为投票权是国民的重要权利之一,所以我还是去投票了。不过投票完之后,我已经不记得自己究竟给谁投票了。”“这么看来您投的应该是自民党派系的议员。您的哥哥投票给了哪方政党?”“哥哥刚调任到了大阪的总部,不知道投票给了谁。”“没准是投票给共产党呢。他毕竟是激烈的民主主义论者。”

讲完以后,我们都笑了起来,但笑得并不轻松。集中了东京大学等众多知名大学的文京区,一直是日本共产党的重要票仓。划区选举中,文京区今年也迎来了共产党派系议员的胜利。但“异端”的文京区能坚持多久,令人怀疑。有明确政见的大学知识分子会投票给共产党,平时对政治关心不多,满足于平稳日常生活的市民也很自然地会投票给长年执政的自民党。但笔者在大学里几乎没听说过谁投票给参政党。倒是有从事中国研究的某位研究者提及她的父亲投票给了参政党,她认为父亲是个性温和的保守主义者,因为对自民党近来的政商勾结颇为失望才从自民党转向投票给参政党,并不真的支持参政党的排外措施。从这一事例可以发现,在日外国人在批评参政党“极右翼”之外,必须直面日本人的不满。日本人通常不会像美国人一样直率表达自己的政治意见,所以需要更细致的观察。而覆盖面广泛的NHK电视剧可以说是切入口之一。

正视他者的叙事——NHK的三重奏

NHK的系列剧作,并非简单地对某一政策唱赞歌或拍马屁,而是像外科医生一样,切开日本社会肌体上的伤口,直面早已存在的“他者”。它没有回避矛盾,而是试图通过“人性化”和“普遍化”的叙事策略,来缓解社会中根深蒂固的误解和偏见。

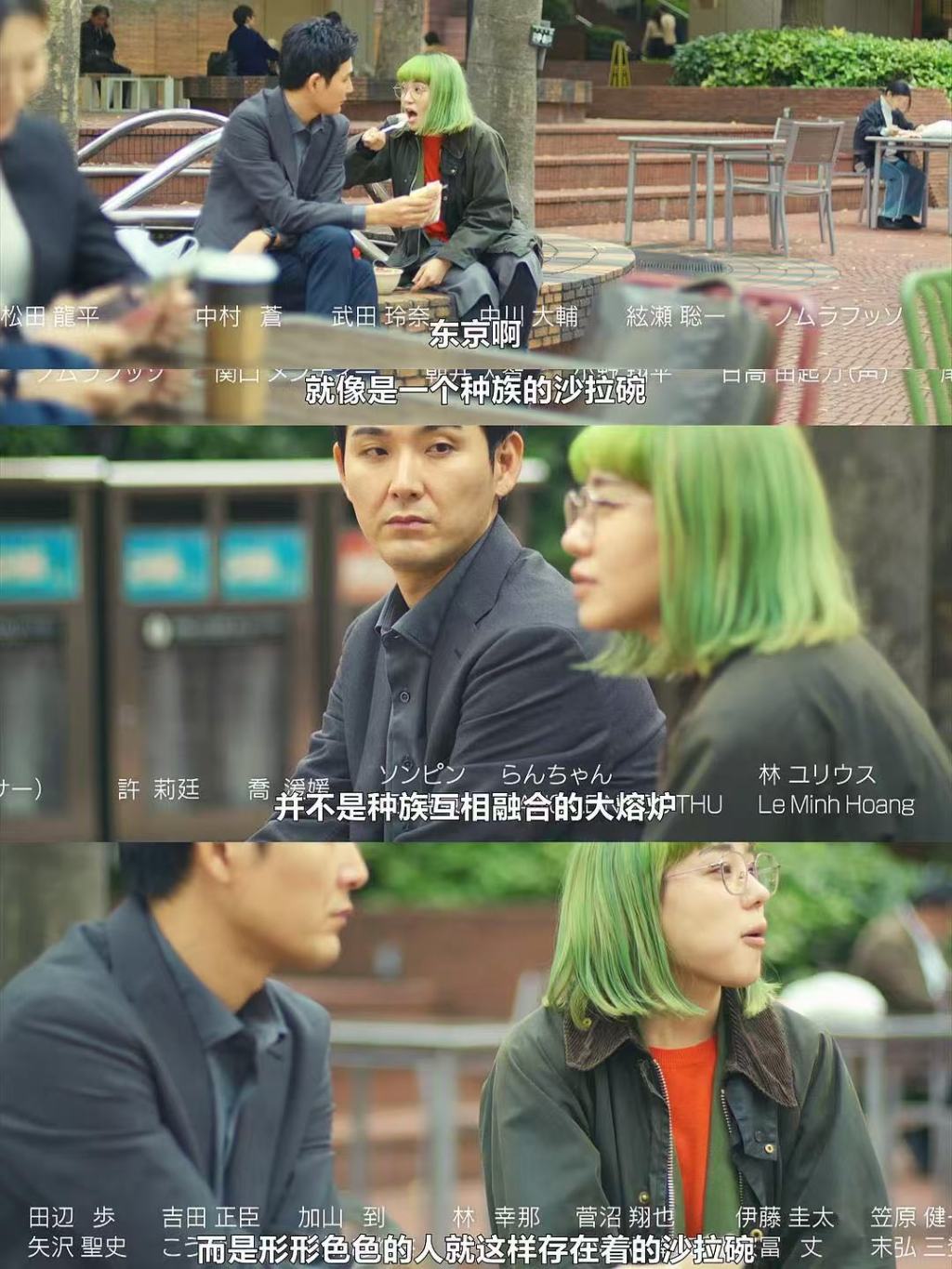

1.《东京沙拉碗》:不够与时俱进的现实主义

《东京沙拉碗》作为NHK“Drama 10”系列剧集,于每周二晚10:00播出。这个时段通常针对成年观众,特别是那些在辛苦工作一天后在家休息的职场人士。这种安排表明,该剧定位为一部带有严肃社会议题的成熟剧集,而非轻松的家庭剧。在不同语言、饮食、文化并存的“沙拉碗”大都市中,绿色头发的国际搜查警察鸿田麻里(奈绪 饰)和有悲伤过去的中文译员有木野了(松田龙平 饰)一起探索外国人犯罪的动机。网路上的日文评论对《东京沙拉碗》的评价普遍积极,认为该剧制作精良,称赞了主演奈绪和松田龙平的出色演技。有观众表示,这部剧“打破了固有的价值观”,改变了日本人对在日外国人的看法,并提到虽然他们听过关于外国人增多导致“治安恶化”和“日本人就业减少”的负面言论,但这部剧让他们从不同角度进行思考。他们认为,这部剧在当下这个时代,日本在接受外国人劳工援助的同时,能够推出这样的作品,非常有意义。

《东京沙拉碗》

与此同时,来自中国的网民并不买账,特别是对第一集就出现的中国女留学生及其女网友在东京遇险的故事给出了“酷评”,以中国第一大影评网站豆瓣的讨论区为例:

“来自上海的研究生既不会日语也不会英语,是不是废得太夸张了”

“我也觉得……略蛋疼那里写的 可以写来读语校就好了啊 不会英语有点说不过去,但一句日语不会这点还真不夸张,甚至可以说读修士的基本都是这样。很多研究所是英语授课,对于日语水平没有要求,不要说刚来的,很多人直到毕业也都是一句日语不会。(当然,这是建立在学校是正经学校的基础上,如果是那种用来水学历的,英语日语都说不明白的可能性也不是没有)”

“而到了第二集,同一个扮演留学生的演员突然讲很好的日语,另外演员好做作啊”

“就是黑一下啦,日本人很爱干这种事的,(留学)女生那里黑了大声打电话影响他人(不礼貌),连英语都不会说(语言能力不好),被下药那个女生那里黑了没见过世面(赞美什么东京夜晚好亮),男生那里黑了坑同胞”

“(这个设定体现了)NHK偏右趋势体现 表面是国际社会融合 实则是针对性排外 加深刻板印象就是电视剧的作用。”

笔者一集不落地追完了这部剧。平心而论,剧集中的日本警察,并非高高在上的“施恩者”,而是在面对复杂的国际问题时,也显得力不从心。他们通过对受害者的共情和帮助,将抽象的“外国人问题”转化为一个个具体而有血有肉的个体故事。这种叙事旨在对抗社会中普遍存在的对外国人的“工具化”论述,即认为他们不过是廉价劳动力或犯罪的源头。但这部剧有时显得过于“政治正确”。两个主角都是重视循规蹈矩的日本主流社会的边缘群体。随意闯入外国人生活的女主角,染个不伦不类的绿色头发,显然违反了日本的公务员准则。而男主角翻译官有木野在结尾揭露其是男性同性恋者,不少观众也感到有些突兀。似乎是强行将性别议题植入电视剧中。

剧集的“人性化”的叙事在庞大且分层的华侨社会看来,也显得令人不适。剧中出现的“猪脑”、“昆虫”等猎奇中餐,以及一些中国女性从事风俗业的情节,尽管反映了现实中真实存在的一部分现象,但在庞大的在日华侨群体看来,这并不能反映华侨社会的主流面貌,甚至再次强化了过去几十年间日本人对中国人的刻板印象。大批加入日本国籍或拥有日本永驻权的华裔居民长久以来默默地为日本经济添砖加瓦,只在私生活中保留了说中文吃中餐的习惯,却总被主流社会以一种猎奇甚至带有审视的眼光看待。我们贡献着税收、创造着就业,却被《东京沙拉碗》这样的剧集,用一种“另类”的方式,再次提醒我们“你和日本人不一样”。这种不适感来自于剧作无形的“居高临下”。它似乎是在替少数群体发声,但发出的声音却是日本人所熟悉的、甚至带有偏见的声音。它描绘的困境固然真实,但忽略了更广阔的、与日本社会并行的华侨生活图景。那种“施恩”的姿态,就像一个医生在展示病灶,却忘记了患者本身也是一个完整的人。而随着大量华侨在日本获得高薪岗位,华侨的不适感就越发明显。

2.《如虎添翼》:普遍的女性觉醒与隐秘的“在日”历史

如果说2025年上半季《东京沙拉碗》是不大成功的小试牛刀,那么2024年的年度大热剧《如虎添翼》(虎に翼)则是一部巧妙的“寓言”。这部以日本首位女性律师三渊嘉子为原型的晨间剧,以其普遍的女性觉醒议题获得了巨大的成功。然而,在这层光鲜亮丽的外衣之下,这部剧却悄然触及了一个更为隐秘而深刻的议题——“在日朝鲜人”的悲欢离合。

主人公的好友之一崔香淑来自日本统治下的朝鲜,在明律大学(原型为明治大学)学习法律。崔香淑虽然和主人公寅子在内等日本人女性之间建立深刻的友谊,但其在帝国大学(今天的东京大学)学习法律的哥哥参与了左翼活动而被警察逮捕,香淑也受到审问和监视。崔香淑因此感到在日本难以立足,被迫放弃了法官考试,回到了殖民地朝鲜。由于和日本律师汐见圭恋爱结婚,崔香淑又被逐出朝鲜的家门,在日本战败后随丈夫返回日本,改名汐见香子,彻底断绝了与朝鲜半岛的联系。1952年,她应寅子的请求,帮忙核实一起纵火案被告信件的翻译。她一直没有放弃对法律界的向往,最终通过了司法考试,并于1968年结束司法培训。之后,她投身于援助广岛、长崎原子弹爆炸中的朝鲜和中国受害者,并与汐见全家共同成立了律师事务所。与此同时,由于崔香淑向女儿薰坦白自己其实是在日本备受歧视的朝鲜人。薰向男友坦白母亲的身份后,对方无法接受而以分手告终。薰与母亲和解后,一边继续左翼活动,同时帮助母亲与在韩国的亲戚重新获得联系,实现了家庭层面上日本与韩国的和解。

NHK对崔香淑这一角色的塑造,以及首次起用韩国演员参演日本“国民剧”的破旧,都在推特等媒体上引发了对在日朝鲜人的境遇的讨论。战争结束后,许多曾拥有日本国籍的“在日朝鲜人”一夜之间被剥夺了公民权,直到今日都被视为日本社会的边缘人。该剧没有回避这段历史,而是通过主人公与在日朝鲜人角色的互动,以女性之间跨越国境的友情和亲情向日本大众呈现了这一历史伤痕。

《如虎添翼》剧照,最右为崔香淑

而根据1930-40年代留学日本的朝鲜留学生的小说,朝鲜学生为了不因朝鲜人身份受到歧视,会尽量模仿日本人的生活方式,就像剧中崔香淑与日本人一起吃日式甜品和日式料理。男性留学生留下很多关于在日本生活感到孤独、疏远和受歧视的记录。女性学生之间出现歧视或隔阂的案例并不多见。但笔者作为殖民地朝鲜的研究者,仍然感到小小的违和感。譬如,嫁给日本男性的朝鲜女性往往会被日本同化,但剧作考虑到崔香淑的民族认同问题,在男性也普遍穿着和服的时代,让主内的女性崔香淑在不论公私的所有场合都穿着洋服,未免和剧中崔香淑“像日本人一样在日本生活”的宣言自相矛盾。除去这一小瑕疵,崔香淑是在时代的偏见中屡战屡败,屡败屡战的“光辉的败者”形象。直到电视剧的最后,已届中年,事业有成的主人公寅子坚持不懈地在和“女人也能成为法官吗”这一偏见格斗,崔香淑母女除了性别偏见,还在同民族偏见格斗。《如虎添翼》叙事策略的高明之处在于,它将“在日”议题与“女性觉醒”的普世价值捆绑在一起。通过展现朝鲜人女性在法律和生活中所经历的歧视,通过母女而非父子的传承,将对“他者”的共情,融入到对“女性”的普遍共情,为“在日”群体留出了发声空间。这与《东京沙拉碗》的“猎奇”式叙事截然不同,它是在一个更宏大的、普遍性的框架下,正视了日本社会所刻意遗忘的历史。

NHK的下一个百年——包容性的荆棘之路

NHK的系列剧作,共同构成了一场与排外主义论述的对抗性叙事。参政党所代表的“管理化”、“工具化”外国人论述,将外国人视为一种需要被严格控制的威胁或资源。而NHK则通过“人性化”和“普遍化”的叙事,试图呈现一种截然不同的社会愿景——一个更具包容性的共生社会。这种对抗性叙事的最高潮,或许将在2025年NHK开局百年之际到来。NHK将推出历史上首部以外国人为主角的晨间剧——《妖怪》(ばけばけ)。这部剧将以英国归化日本的作家小泉八云(Lafcadio Hearn)的妻子节子为原型,而男主角小泉八云,也将首次由外国演员饰演。然而,这部剧尚未开播,白人男性和日本女性之间的恋爱故事已在左右翼之间引发了小小的争议。

这种争议,正是NHK策略的复杂性的体现。它并非简单地“亲移民”,而是在这个复杂的政治环境中,通过不同题材和视角的剧作,试图刺激日本社会持续不断地、关于何为“共生社会”的深刻对话。然而,这种对话,在笔者看来有时难免带有“白人优待”的嫌疑。如小泉八云一类的白人男性,在现实生活中虽然屡屡受挫,但死后冠以“名誉日本人”的美誉,流芳百年。而华侨和朝鲜民族从日本近代开国以来,从事了各类苦活累活,为日本经济做出了巨大贡献,却被区别对待。由于与日本人在外貌上没有种族区别,即使出了相扑界的力道山、棒球界的王贞治、文学界的立原正秋(朝鲜名 金胤圭)等名人,亚裔移民并不能像欧裔的小泉八云那样,成为被主流社会歌颂的“文化名人”。看到对白人的优待,笔者作为在日的亚裔外国人,心中那份被长期区别对待的不满,便被再次放大。

这种矛盾,也体现在NHK自身的体制中。尽管它在公开场合宣扬包容性,但在内部招聘中,仍旧贯彻着“男性、日本人优先”的潜规则。根据2023年的统计数据,在NHK超过10000名员工中,外籍员工仅有37人,占比不到0.4%。这与强调“diversity”的英美系媒体相比,显得如此讽刺。NHK的包容性,似乎更多地停留在屏幕上,而不是渗透到其内部的组织肌理。虽然NHK在选角国际化上走得最早,譬如在2014年下半年播出的NHK晨间剧《阿政》讲述了日本工程师龟山正治和他的苏格兰妻子艾莉的奋斗故事。艾莉由美国人夏洛特·凯特·福克斯饰演,她是第一位饰演晨间剧女主角的外国人。但NHK的重点仍放在“英国妻子为爱融入日本”夫唱妇随这一老套路上,并没有展现文化碰撞,融合中的嬉笑怒骂。而同样是移民大国的法国早在十来年前便在Netflix等国际平台上推出了众多讽刺喜剧,批评根深蒂固的白人中心主义之外,也起用了在法国的亚裔、非裔、穆斯林移民二代等少数族裔演员,在各类讽刺喜剧中输出了“我是亚裔,所以我就一定爱吃大米,擅长数学?注意了,积极的刻板印象也是一种刻板印象。”“我父母是来自阿尔及利亚的穆斯林,但我连古兰经都没怎么看过。我去拜访女朋友家时,她的妈妈对阿拉伯人的想象只有天方夜谭里的王子,要不就是uber司机,所以我只好说可以喊我uber王子。”“我受到戴高乐将军接见的时候,那些白人军官都在嫉妒我这个黑皮肤的法国军官……什么,你们居然不去教堂,这违背了法国的价值观!”等金句。

笔者在观察之余,采访了过去有外派中国的经验、退休后在东京的大学研究所从事中日关系研究的Y先生。Y先生也表示“在日本,好像起用英国人和美国人作为电视剧主角,大家多少可以接受。但如果用华侨和朝鲜人作主角,情况就变得很复杂。在过去的历史中,华侨和朝鲜人都处于社会底层,如果把这些灰暗的历史拍出来,谁爱看呢。日本的媒体肯定是拍有收视率的东西。”问及对电视剧《东京沙拉碗》和《如虎添翼》的评价,Y先生都给出了“题材新颖”“演技优秀”等好评。至于这是否靠近在日朝鲜人和华侨的真实面貌,Y先生率直地回应道:“我出生长大在九州,有大批的在日朝鲜人居住。他们已经同化得和日本人毫无区别。但是我和他们的接触十分有限。除了研究所的活动,我在东京的日常也基本接触不到中国人,虽然觉得《东京沙拉碗》里的中国人形象有些老套了,但我对现在的华侨社会一无所知,不知道电视剧的形象是否脱离现实。在日中国人形成了自给自足的社区,甚至不愿意和日本人沟通,只按照自己的价值观在日本自行其是,我认为这很危险。”笔者最后询问了“近年的媒体是否越来越关注外国人的负面影响”,Y先生则现身说法:“媒体的要务是把信息卖给大众。日本媒体抓住了日本社会的不安心态,便越加报道外国人的负面行为。2012年中国爆发反日游行的时候,我在上海。因为反日游行,不用去公司上班,在十公里之外的浦东的家里看着电视时,受到了九州某个报社的电话,问我现在局势怎么样了。我说我这边没什么事,优衣库都在正常营业呢。结果,你猜怎么着,报社问我,能不能给他们介绍一下别的在沪日本人。媒体的性质决定了媒体的报道,但作为每一个个体,应该学会调查数据,独立思考,不能轻信媒体的报道。”

我记录下这段访谈时,不禁想,如果读到我这篇评论的澎湃读者们不轻信我写下的任何一个字,亲身去调查数据,为自己的疑问寻找答案,那才是功德一桩。无论在中国,还是日本,这场关于何为“共生”的深刻对话,才刚刚开始。