努力三年的本科生,撞上政策变化的保研季

看到研究生拟录取名单的那天,张希希觉得有点恍惚。这所985高校曾经是一个遥远、沉重的目标,如今近在眼前,她有些不敢相信。

从5月开始,焦虑、波动的心情就扰乱着她。5月13日,清华大学经济管理学院和五道口金融学院相继宣布取消保研夏令营。紧接着,南京大学、中山大学、中国人民大学等多所高校的学院也发布通知,不再开设夏令营。

以往,寻求保研的学生有三次机会:大三结束后紧随的夏令营、九月上中旬的预推免、九月底至十月初的正式推免。整个夏天的流程,一定程度上决定了他们今后几年的命运。

对此,社交媒体上流传的通俗解释是:夏令营是“黄金入场券”,难度最高,主要是绩点排名高的学生“神仙打架”;预推免是夏令营后的补录机会,流程精简;因为前两个批次基本已招满学生,正式推免可以说是最后“捡漏”,考核简单,但风险高、机会少。比起预推免和正式推免,夏令营批次的招生形式更为灵活,近年来,已成为许多高校提前选拔优秀学生的重要环节。

今年,保研夏令营突如其来的变化使张希希措手不及。5月,张希希正在为夏令营冲刺复习。从大一下学期,她就决定把保研作为本科毕业后的方向。多所高校夏令营的取消,意味着少了通往心仪学校的机会,和保研不确定性的增加。

实际上,这种随着成绩和机会而起伏的状态,贯穿了她大学三年的生活。在研究生规模不断扩大的背景下,今年寻求保研的学生们刚好撞上了政策变化的节点。

“大学过成了高三”

张希希是内蒙古大学2022级的本科生,大一下学期,她决定“争一争”保研的名额。想要获得保研资格,成绩必须排在专业前10%,晚上,她会在图书馆学习到10点,周末也不例外。

张希希大一时做的翻译训练。 本文图片均为 受访者供图

“英专生有考不完的证。”张希希说,除了提高课程绩点,她还要应考专四专八、雅思托福。此外,她希望能获得科研的经历,在保研时提高综合加分。但文科类项目少,她因此还参与了省级的大学生创新创业比赛。“那个时候一心扑在这个大创上,结果失败了。”张希希形容,那是她保研路上的“至暗时刻”。

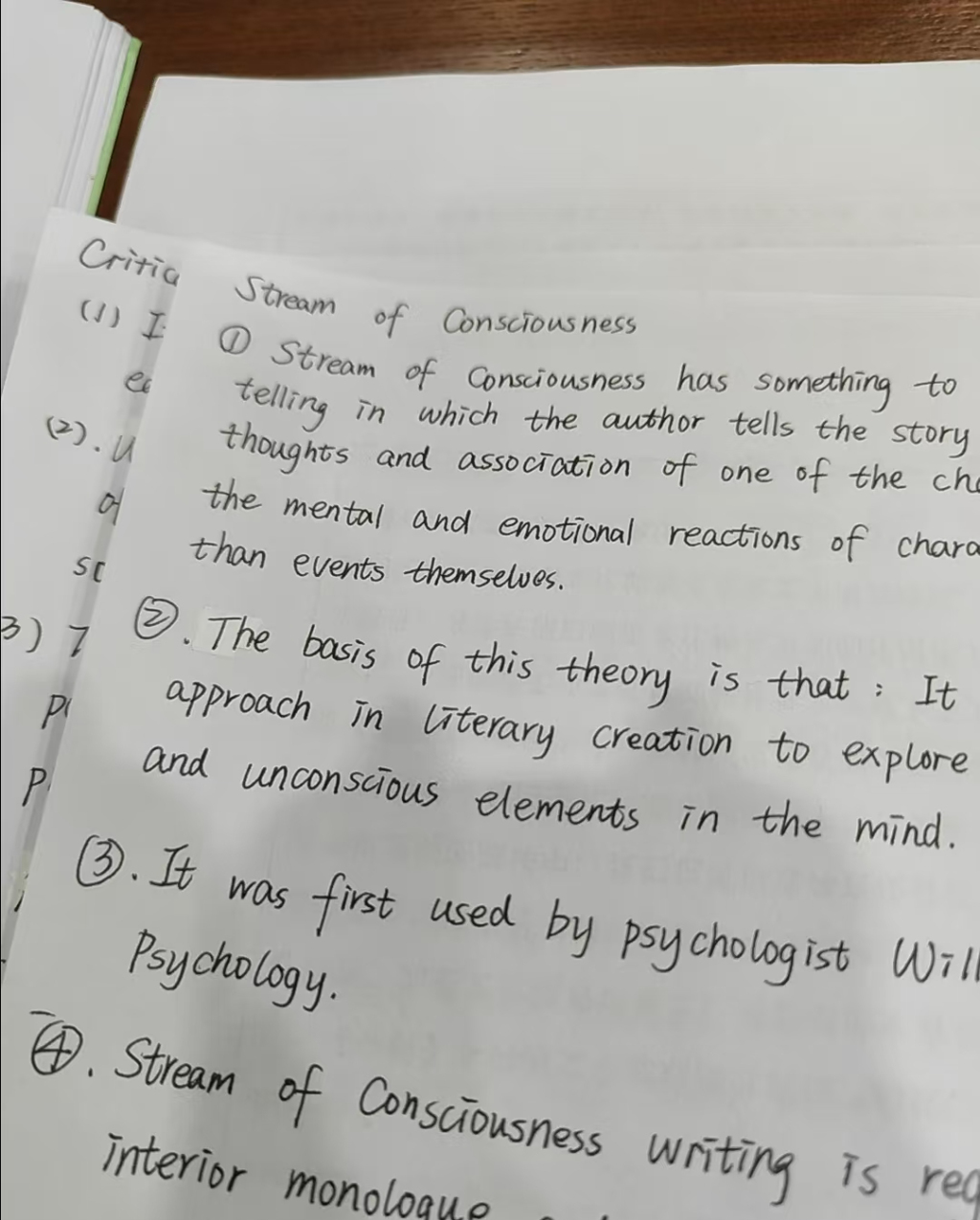

张希希学西方文论时在电脑里做的笔记,她表示,“手写完全跟不上老师的速度”。

为保研而努力的三年里,张希希做了许多尝试。大三下学期,张希希花费一万元报名了保研辅导机构,机构为她进行专业课辅导、面试辅导,收集各个高校的信息。

张希希还曾尝试向期刊投稿,虽然许多高校没有硬性要求,但有论文发表会在夏令营、预推免中加分。在导师建议下,张希希把自己的论文陆续投给了七八个国内的学报。等待过程是漫长的,“许多期刊不会给你修改意见,也不会很快就拒绝你。要等一周,也可能等一个月”。

到7月,她没有收到回音,她知道自己又一次被拒稿了。回忆起当时的经历,她无奈地说:“其实本科生有多高的科研水平呢?”

被问及想保研的原因,张希希提起高考的失利:高考碰上生理期;上考场后,发现语文题型变了;高考数学考试,“难得让我想哭出来”。高考结束后,同班同学大多考上了985高校,张希希觉得难受,“大学就想好好学习,要给自己争一口气出来”。

支撑她的另一个原因是父母的期待。父亲没有上过大学,母亲在本科毕业后就结婚工作,试着考了一年研究生但是失败了,张希希想要成为家族里第一个研究生。

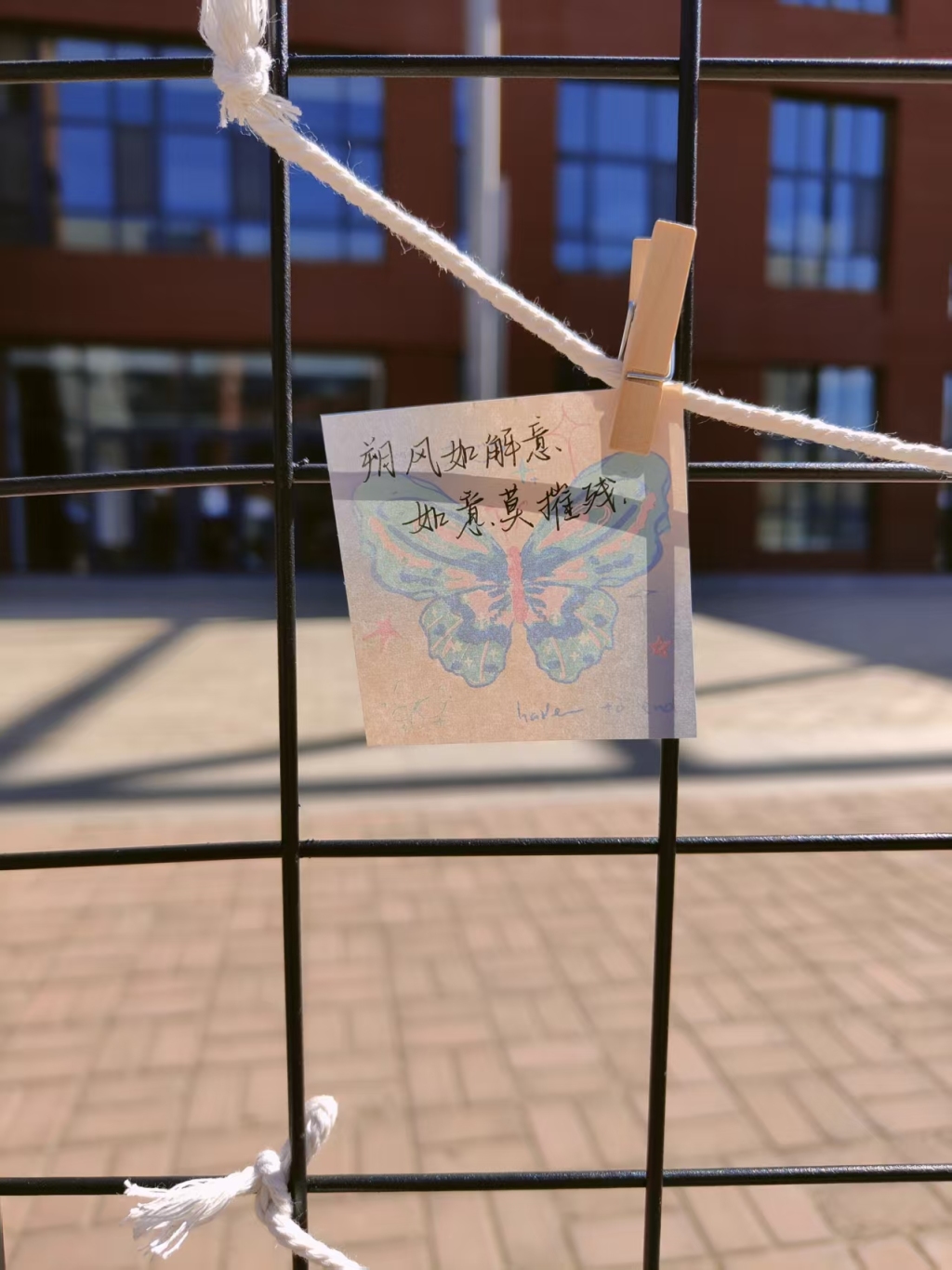

张希希在大二时悄悄许下的愿望。

今年5月,张希希一共投了6所仍然开放夏令营的高校,原本,她将夏令营作为保研的第一站,期望在夏令营中先收获一两份985高校的offer,心里有个底。

深圳大学新闻系的苏罗杰同样是2022级的学生,他在夏令营阶段也投递了多所高校,因为想跨专业保研,苏罗杰感觉这个过程更加艰难,“非常需要正向反馈”。

高考那年,由于发挥失常,苏罗杰以第三志愿从山西考入深圳大学英语系。“被调剂”让他始终耿耿于怀,他对语言缺乏兴趣,受到校媒的影响,又看了不少学长学姐的毕业设计和社会新闻,他在大一下学期决定转到自己喜欢的新闻学专业。

由于成绩优异,苏罗杰产生了保研的念头。但当时,他对未来研究生的专业方向还不清晰,因为有过英语系背景,国际传播似乎是一个自然的选择,但苏罗杰觉得,自己更习惯做新闻实务。

转折发生在今年年初,苏罗杰进入北京一家媒体实习。在更大的平台,看到社会复杂的一面后,他产生了一种“过载”的感觉。起初,他非常积极参与选题和采写,但渐渐地,他产生一种“肚子里的存货越来越少,社媒新闻越看越无聊、越看越同质的慌张和厌烦感”。

他喜欢在通勤时间看书,那段迷茫的时光里,他读完了一本田野调查笔记,书里体现的人文主义和对社会底层的记录,激发了他对人类学的兴趣。他开始想:读人类学,或许能让自己更好地了解社会运行的规律,从而理解新闻,在未来更好地做新闻。

回到学校后,苏罗杰每周都去上社会学和人类学的课,并和这些专业的老师不断交流。因为考虑到专业融合的重要性,以及受实习期间做过的地震报道影响,6月,他最终确定了自己的研究方向:灾害人类学。

和苏罗杰不同,读研的方向,龙绪子是早在大二时就确定的。高考填志愿时,龙绪子选择了法学,她回忆,当时因为看罗翔的视频,觉得法学很有意思。高考后,她成为了西南政法大学法学专业的一名学生。

大学第一次期末考试排名第二,让保研进入了龙绪子对大学生活的规划。毕业后,她想要考公,而许多公务员岗位都要求研究生学历。同时,她感觉到法学非常需要实践,读研可以为实习多提供三年的时间。

龙绪子说,为保研,自己把大学过成了高三。大二的专业课,她用“魔鬼”来形容。在期末周,她每天第一个到教室,因为习惯背书时出声,她便缩到二楼楼道背书。重庆夏天炎热,龙绪子说,那是自己皮肤状态最差的一段时期,人也变瘦了。那阵子,她每天早上起来就买好一天的食物,以便快速解决,因为觉得背书到一半吃饭会打断思维,浪费时间。

到大三,她依然延续着这样的学习节奏,“闹钟一响从不赖床,手机锁机丢教室,两眼一睁就是背”。

“那段日子也不知道是怎么熬下去的。”龙绪子回忆。这样的努力为她争取到专业第一的成绩,今年4月,她通过社交媒体找到一个保研搭子,两个人一起复习,互相打气。即便如此,她“总是有一种莫名的恐惧”,担心无法进入夏令营,即使入营也害怕通不过考核。每天,她最期待的事是回到寝室,花15分钟写手账,“自己鼓励自己”。

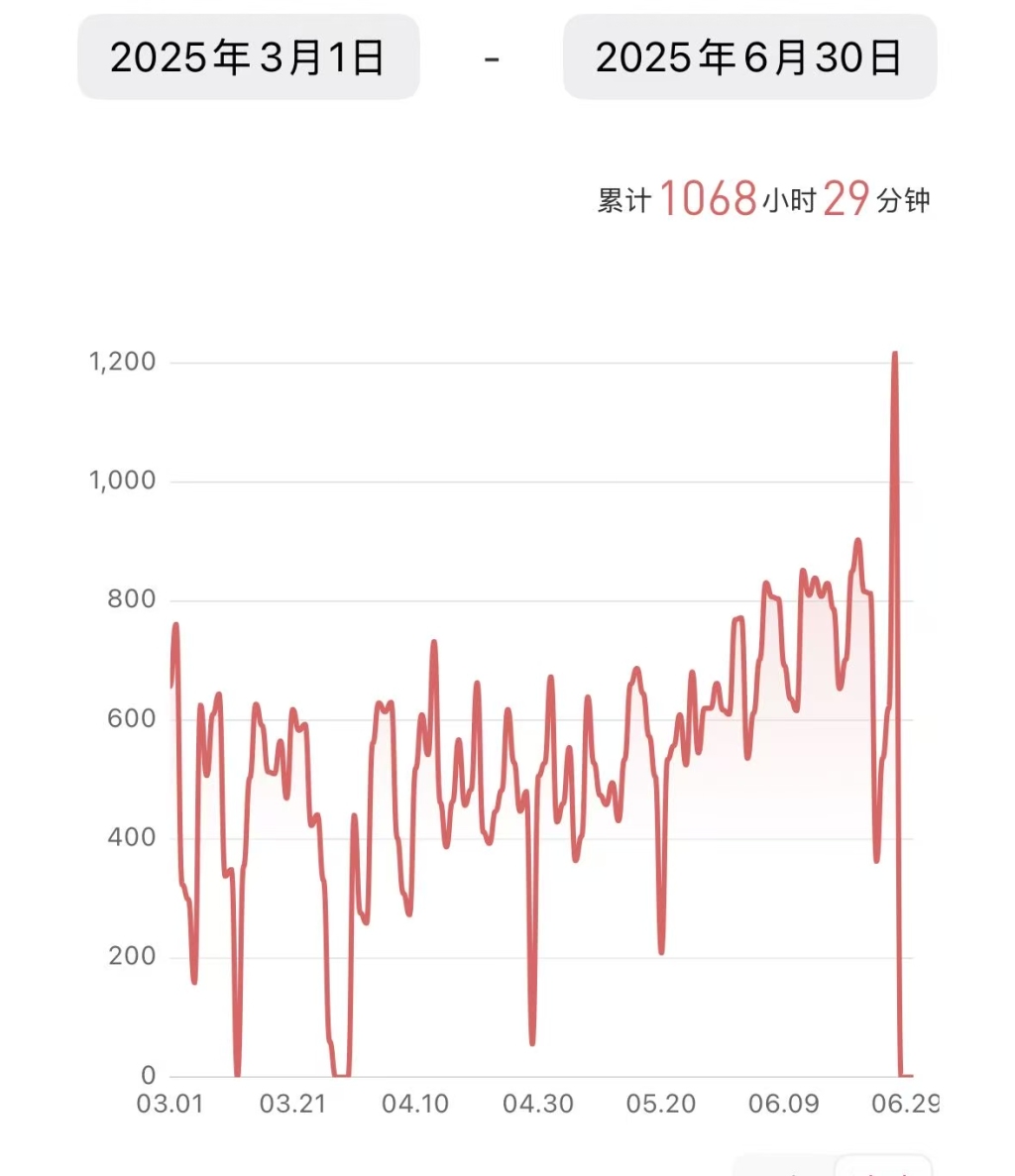

龙绪子在App上记录的学习时长。

保研夏令营“突变”

开始投递夏令营时,龙绪子感觉到奇怪:不少学校没有在往年一贯的时间发布招生简章,或迟迟才发。她想申请的武大,简章里没有写考试的内容,她只好按照去年的考试方法,复习了好几门科目。她想申请的川大,今年改成了参观营,因为时间和武大撞车,她决定放弃。

7月,龙绪子坐了七个小时的高铁来到武汉参加夏令营,笔试快开始时,龙绪子才意识到“白背了”,组织夏令营的老师说,考试可以选自己擅长的科目写。她“稀里糊涂地写完了题”,又回酒店复习,参加第二天的面试。

龙绪子半夜飞到武汉。

龙绪子在武汉大学法学院。

一周后,优秀营员的名单公布,A类营员中有她的名字。一时间,龙绪子“高兴坏了”,按照以往的经验,入选优秀营员名单,意味着拿到了offer。但她仍不敢确定,“因为招生简章的表述和前几年不一样”。

去年的简章的表述为,取得所在学校推免资格的优秀营员,可优先接收为推免生。今年则是评选出A类营员和B类营员,A类营员如具备推免资格,“可优先进入推免复试名单”。

随着更多院校宣布取消夏令营,张希希逐渐意识到,自己低估了今年高校保研政策变化的规模。

在与同专业学姐交流、搜索往年社交媒体上有关保研的信息后,她发现今年的夏令营相较于去年不仅总体数量减少,而且一些夏令营在报名通知上缺少了往年会有的“综合考核”等字眼,这意味着夏令营环节可能仅仅是学生了解学校的机会。7月,她参加的夏令营多为宣讲营。

据某知名保研机构负责人张家川观察统计,今年的保研夏令营数量较去年减少三分之一。不少高校的保研夏令营政策出现延期发布、修改撤回等情况,也有部分高校将夏令营调整为“参观营/校园开放日”,即正常举办夏令营,但以参观校园、院系环境为主,不再进行营员考核和选拔。

张家川对分析,“这场改革并不是突变”,这次夏令营的变化响应的是去年10月教育部发布的《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》(下称《规定》),改革的本质是教育部在推动保送研究生升学的规范化,而这一主张在《规定》中就已体现。

《规定》第六条提出,“全国硕士研究生招生考试分初试和复试两个阶段,初试方式分为全国统一考试、单独考试以及推荐免试,并由教育部统一确定初试、复试时间。”第九条规定,“硕士研究生考试招生工作坚持重大事项集体研究、集体决策,严格规范管理,落实考试招生回避、信息公开等要求。”

中国高校的保研夏令营源起于21世纪初,之后,这种通过举办暑期夏令营进行硕士研究生招生的方式在全国各高校扩散,成为保研(即推荐免试)的新形式。

在保研各阶段,夏令营最早举行。夏令营阶段,学生们普遍会进行校园参观、师生交流、笔试面试等环节。之后的预推免则省去了校园参观等环节,招生导向更明确,通常学校会直接对学生进行面试、笔试。正式推免则是学生们在中国研究生招生信息网(简称“研招网”)进行正式的志愿填报。夏令营阶段和预推免阶段获得优先录取资格后,也均需在研招网填报志愿。

在以往,夏令营批次招生形式更为灵活,由于是高校自行组织,考核形式也因校而异。张家川解释,夏令营是很多高校提前锁定生源的核心渠道。

保研夏令营原本有利于高校和学生之间进行充分的互相选择。而在实际操作中,学生中流传着这样一种说法:院校分“强com”、“弱com”。强com(committee,招生录取委员会)即意味着院校的招生组话语权更大,按照硬性条件,如本科院校背景、考核成绩排名、英语面试成绩等来筛选;而弱com则指导师话语权大于招生组,只要获得导师本人的认可,就可以顺利入营与参加复试。

在这样的背景下,一些寻求保研的学生摸出了其中的门道——提前邮件联系“弱com”院校,通过与导师的个人联络,最终获得优先录取资格。张家川认为,今年保研夏令营的取消或录取效力的改变,意在防止这种不规范情况的发生。

“夏令营的改革可以有效避免‘鸽子’们的出现。”就读于北京化工大学数据科学与大数据技术专业的大三学生周清影也报名了多所夏令营,虽然没有收获offer,但他认为调整是有必要的。他对记者分析,往年,常常有同学在夏令营期间拿了offer,最后却放弃该学校。对学校而言,被学生“鸽”后,需要继续花时间精力安排补招学生;对学生而言,自身条件非常优秀的学生能收获多个offer,而多数的同学只能获得少量offer甚至拿不到offer——在“20%的人拿到了80%的offer”的情况下,很多同学花时间精力准备夏令营,却收获甚少。

在张家川看来,今年保研夏令营的取消等变化,从长远看是推动教育公平、资源分配透明化、减少恶性内卷的举措。夏令营在未来可能还会逐渐弱化,预推免的正式流程将成为高校推免招生主流。

不过,张家川也观察到,今年保研夏令营的变化因为直接打破了延续多年的保研节奏,导致竞争压力向预推免集中,同时引发了向下挤压的现象——学生为求稳降级投递,尤其是双非院校或排名中游的学生,投递空间被大幅压缩。

张希希参加的第一个有考核的保研夏令营在8月,她的考核结果在往年的录取范围内,原本以为这就是最后的结果,而到9月,学校开放预推免,又提出要求二次考核一起算成绩。

张希希在吉林大学参加面试。

对于英语专业学生来说,保研最好的选择是上外、北外,但相比起专业的优势,张希希更想进入一所985高校。因此,得知上外取消保研夏令营时,她感到会有更深的阻力,“往年北外、上外会(在夏令营中)收走一部分优秀的外语专业学生,相当于缓解了一些压力,所以我拿一些普通985(学校)offer的概率会更大一点。”今年,张希希担心,优秀学生可能会趋向保守,不会投递这些专业顶尖的院校。

她用“背水一战”来形容接下来的保研过程。随着夏令营数量的减少,学生们更为集中地涌向几所仍然把夏令营作为招生途径的高校。与此同时,今年多个高校将预推免批次报名截止时间从原本的9月中旬提前至8月中下旬,突然加紧的节奏使得在夏令营中失落的学生还来不及消化挫败感,就要紧锣密鼓地投入下一轮准备。

在8月和9月,张希希为了加强记忆手抄的材料。

从6月到7月,苏罗杰说,自己也在痛苦中度过,夏令营环节“颗粒无收”。夏令营门槛水涨船高的情况下,跨专业背景的学生往往首先被拒之门外。不断重复填写各个高校的报名系统、找辅导员签字盖章、等待结果的过程让他身心俱疲。

“社媒上不断有各种各样的声音。有的人说今年预推免肯定会挤得头破血流,双非四非的肯定没机会了,还有的人说,其实对双非是友好的。”这些声音围绕着苏罗杰,“该做的还是要做,就休息了看一下,焦虑一下,然后放下手机继续去复习专业课和准备那些材料。”

“最终我们都要找到自己的海洋”

保研夏令营政策的变化,让一些学生措手不及,不得不仓促应对。

9月10日,意识到在武大夏令营取得的成绩可能不像以往一样是“铁offer”后,龙绪子开始“紧急投递预推免”。

最终确认无法通过夏令营获得武大offer的那一刻,她的压力达到了顶峰。她只好全力准备预推免,“女娲补天”,专业课的书有五百多页,时间只有一周,她每天五点半起床,去图书馆学习,深夜十一点多才离开。

到了武大预推免的时间,她再次前往武汉,住进了上次参加夏令营时住的酒店。她感觉时间格外漫长,“孤独感、恐惧感交织在一起”,早上4点半惊醒后,再也睡不着,她一个人坐在桌子旁,开始背书。“没学上了”的声音总是出现在脑海里,之后预推免的笔试、面试,她吃了一颗抗焦虑药才让自己保持稳定。

因为在武大经历波折,也因为对自己面试表现得不自信,她还申请了川大和母校西政的预推免。在武大考试结束后,她又马不停蹄赶往成都,但因为时间冲撞,她必须在三小时内临时决定究竟要参加哪所学校的考核。

龙绪子后来在社交媒体记录了当时无比纠结的心情:“我才二十岁,这种情况我根本不知道怎么去破局……我好想逃避啊,但我又必须去面对……时间过得好快啊,一直在催我做出决定……这三个小时,我想到了各种结局,想起了这三年我经历的一切,不甘心、恐惧、愤怒但又无奈。”

最终,她决定回西政参加预推免考试。一路上,她仍在复习,高铁站下车时,她给妈妈打了电话,突然“爆哭”,一周的时间里,她独自复习、考试,从一个城市赶往另一个城市,这些过程,她之前都没有告诉家人。

9月20日,西政的考试结束,龙绪子打开手机,许多好友给她发了武大拟录取名单,她没有想到,名单里有自己的名字。

“我不知道我当时什么心情,哇的一下就哭出来了。”回想这一路的波折,龙绪子觉得,“这种经历,我前二十年未曾有,我想我人生之后的几十年,也不会再有。”

夏令营考试那天早上,龙绪子拍摄的东湖。

在预推免阶段,苏罗杰获得厦门大学的保研机会。

7月底,他独自前往海南的一个小镇,做了两周关于台风灾害的田野调查,并写了2万字的田野报告。他将这份田野调查作为跨专业保研重要的材料。

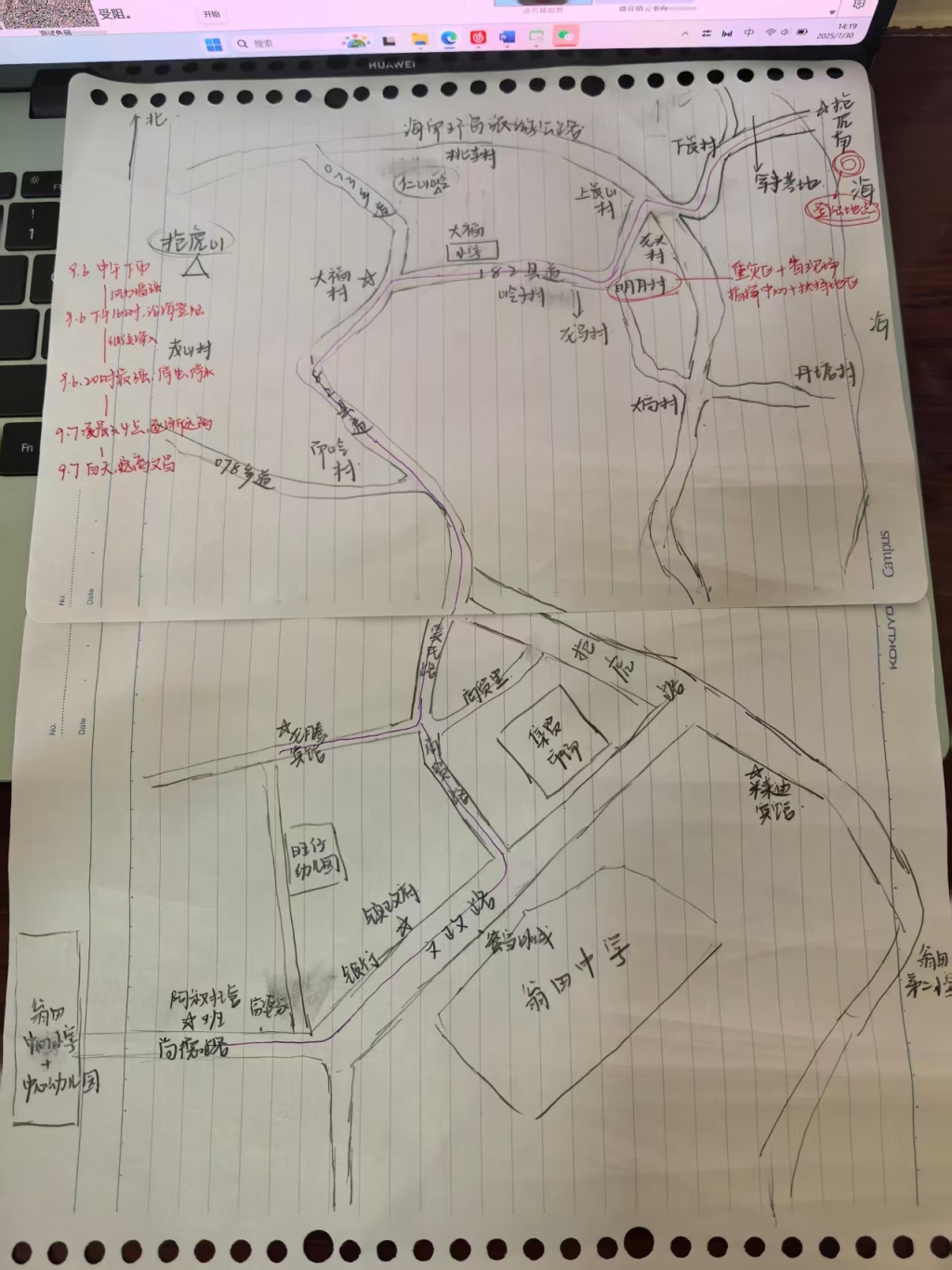

苏罗杰在海南做田野报告时手绘的地图。

得知结果的时候,“心情真的就是淡淡的”,苏罗杰说,之前他曾经幻想了很多次确认最终结果的时刻应该怎样度过,“比如和陪我度过保研最黑暗时期的好朋友一起确认,喜极而泣……”现实是,他抱着电脑走在通关口岸的路上,确认了厦门大学的邀请。

那是9月25日下午,他去深圳大学香港学院做新生导学课讲座,分享主题是“人一生中确实有几个岸要上,但最终我们都要找到自己的海洋”,灵感来自他喜欢的一首歌,吴青峰的《我们都拥有海洋》。这首歌的歌词,似乎呼应了自己拿到保研offer的心情。

在苏罗杰看来,选择保研,是对新领域的积极探索,并非仅仅是为求职所做的无奈选择。虽然他也曾因为“本科学历不足难就业”的言论而焦虑,但在大三准备保研的时候,他开始重新思考研究生学历的意义。

他觉得,“不是学历本身出了问题,而是当大学生们在大三大四初入职场,或开始考虑自己的未来时,才发现当今高校培养方案与社会用人需求的严重脱节”。

尽管在大学前三年拿到了专业成绩第一,但他明确知道,自己真正感兴趣的课就那么几门,许多课程“好拿分、事不多”,只是为了提高绩点而选择,但学不到东西,“无法给自己的思想和认知带来新的刺激”。

保研结果确定后,10月,苏罗杰正在读书、找实习和家教兼职。他说,不想完全懈怠下来,原来的迷茫和焦虑仍在,不过,他想清楚了一点:很多问题其实当下并没有解法,对现在的自己来说,能把握的就是将近一年的“空窗期”,他想靠自己挣钱生活,想继续学习专业的内容,筹划他在新闻系最后一年的毕业设计。

在田野调查过程中,苏罗杰认识的朋友和受访者。

前往田野小镇的大巴上,苏罗杰拍的晚霞。

和苏罗杰一样,张希希也曾思考过读研究生的意义。她觉得,自己接受的本科教学内容和职场所需的能力还是有一定差距。她想过毕业后进入外企,但是所读的英语专业并没有提供外贸、跨境电商的教学课程。前段时间,她去参加了一个招聘会,发现招聘方直接按照本科生、研究生来区分简历,并优先审阅研究生的简历。

她计划在读研期间大量“刷”实习,以此确定适合的就业方向。保研成功,意味着她能在大四以及研究生阶段有更充分的实习时间。

她回忆起自己本科的前三年:周末几乎不出去玩,早上睡个懒觉,下午和晚上就去学习了。她总是感觉时间紧,累累的,焦虑很严重,“脑子只有绩点、保研、科研这些事”,似乎对外界的其他事物麻木了。

她不敢休息,“感觉停下来就会失去什么”。去年暑假,她在备考雅思,今年暑假,又提前返校准备保研。

最终,在9月25日,通过夏令营与预推免的成绩,她拿到了吉林大学的保研机会。原本,她也以为自己的心情会特别激动,但实际上,她感觉这是稀松平常的一天。她终于可以从紧绷的状态中放松下来,变得快乐、平和。

知晓保研结果之前,她就定好了这之后要做的事情:“我首先要感受世界,去做以前我认为浪费时间的事,比如说在公园里坐一天,观察别人路过,观察世界。之后我会去补课机构任职,赚点零花钱。最后再学习,准备专八考试。”等明年研究生开学报到,她想再和家人一起去新学校的那座城市旅游。

(应受访者要求,除苏罗杰与张家川外,其他人物为化名)