“海上第一茶楼”湖心亭焕新归来:仍有平价早茶场,经典茶点被保留

湖心亭焕新归来。受访者 供图

历时近两年保护性修缮,7月10日,上海豫园湖心亭重新向公众开放。

豫园湖心亭茶楼被誉为“海上第一茶楼”,至今已有240余年历史。记者从豫园商城获悉,此次修缮以“修旧如旧”为原则,在以工艺复原榫卯飞檐的同时,以“活态保育”的模式进行文化传承。

老茶客记忆中的元宝茶、茶叶鹌鹑蛋、高级女王套点,被一一保留。同时,茶楼也在规划打造全新运营场域:一楼仍有平价早茶场,同时新增更为潮流的新中式茶饮,以新颖茶器吸引年轻客群;二楼则打造文人风骨、非遗匠心、女王尊享三大非遗系列茶饮,配以精致茶点、潮趣周边,让在湖心亭喝茶成为一种潮流生活方式。

湖心亭二楼内景。受访者 供图

百年茶楼:二楼设雅座,成为名噪一时的“文化圈”

湖心亭茶楼的历史可追溯至明代嘉靖年间,其前身为豫园主人潘允端所建的园林景观“凫佚亭”。1784年,青蓝布业商人在凫佚亭旧址集资重建,将其更名为“湖心亭”。1855年开始,湖心亭成为上海最早的商业茶楼,并经营至今。全榫卯建筑结构和非遗茶艺为其增添了文化地标与商业传承的双重价值。

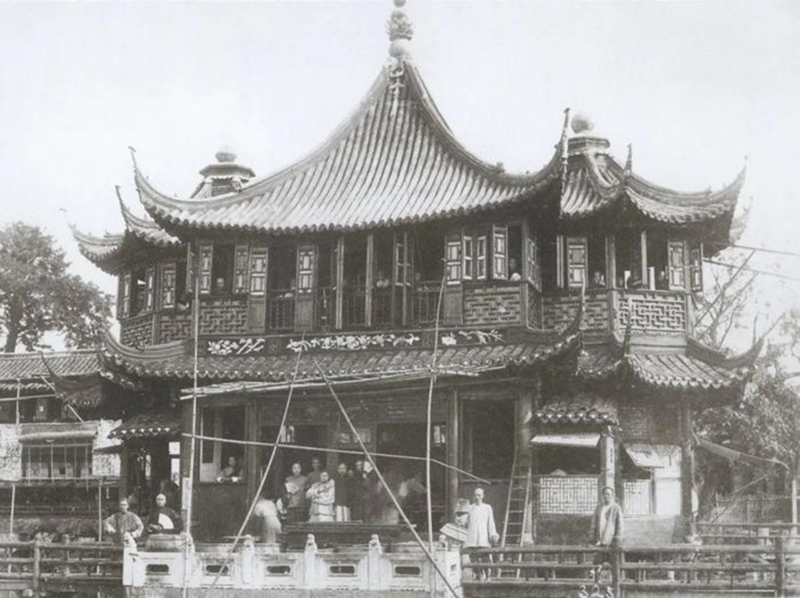

1855年的湖心亭 “上海黄浦”微信公众号 图

承载厚重历史积淀的湖心亭,曾历经多次扩建,以匹配使用上的实际需求。最重要的一次扩建在1924年,商人刘慎康接盘湖心亭后,加建了一个长方形的水榭式建筑,从而形成了今日湖心亭的格局。扩建后,二楼增设雅座,成为上海名噪一时的“文化圈”,生意日益兴隆。

1982年湖心亭茶楼大整修,竣工后的湖心亭茶楼保留了古朴典雅的外观,内部装修也更具书香气,实行上下堂分区域经营;2023年10月,湖心亭茶楼营业移至豫园老街,原址开启为期近两年的保护性修缮工作。

修缮:像中医正骨般将错位木构件归位

2023年,豫园组建专项修缮团队,并邀请专业顾问和设计公司参与,在筹备修复工作前期,团队成员对湖心亭每个构件均进行了细致的勘察,甄别历史遗存和后期改造的部分。同时结合湖心亭不同部位的实际状况,灵活选用最适合的修缮方式,由此开创了“考古级勘察+非遗工艺+现代监测”的模式。

此次修缮中最大的困难在于解决百年木构架沉降导致的歪闪问题。为此,修缮团队采用“打牮拨正”的工艺,秉承修旧如旧和最小干预原则,通过戕杆顶升、钢丝绳牵引,像中医正骨般将错位的木构件缓缓归位。

修缮过程中,上海交通大学教授曹永康领衔的团队深度参与,通过科学调研历史原状、法式特征及残损病害,制定了兼具保护与利用价值的修缮方案。在曹永康看来,湖心亭这样的历史保护建筑,是城市文脉的活化石。科学修缮与合理利用既能延续其生命力,也为市民和游客提供了触摸历史的窗口,助力打造“建筑可阅读、城市有温度”的人文上海。

通过历史照片比对、残件测绘,揉捏刻画,上海工艺美院建筑遗产传承中心师生重塑湖心亭屋脊上的蹲兽、檐角的装饰。

对于湖心亭脊兽损坏严重的部分,按照“原样修复”的原则进行定制更换。 “上海黄浦”微信公众号 图

对于湖心亭脊兽损坏严重的部分,师生们按照“原样修复”的原则进行定制更换。大家还发挥艺术特长,“一团塑泥,一把刻刀”,采用定制扁铁、缠绕铜丝进行固定,并按照原样形状进行塑形。上海工艺美院建筑遗产传承中心师生表示,他们不仅追求完美的还原,更希望能传递这个时代的修复温度。

曾参与故宫文化创意项目的梁建国则担纲湖心亭修缮的内装设计。梁建国团队深入挖掘湖心亭的历史文化内涵,在保留建筑古韵的同时,赋予其现代功能。

湖心亭内部 “上海黄浦”微信公众号 图

湖心亭内部 “上海黄浦”微信公众号 图

如今的湖心亭一楼设茶堂、散座区及吧台,以花梨木色、哥窑裂纹灯饰等元素呼应茶楼与九曲桥湖水的意境,并陈列湖心亭碑记、老物件,展现历史轨迹。二楼则打造私密空间,涵盖评弹区、茶席区、VIP包房及茶器展示区,家具设计兼具古典韵味与现代气息。

巴金茶席 上观新闻 图

英女王伊丽莎白二世茶席 上观新闻 图

值得一提的是,从清末民初起,湖心亭茶楼的茶客中便有颇多文人雅士,包括巴金、曹禺、郭沫若等。如今,茶楼内保留了巴金茶席、英女王伊丽莎白二世茶席。

湖心亭茶点。受访者 供图

老茶客记忆中的元宝茶、茶叶鹌鹑蛋、高级女王套点,在此次湖心亭升级焕新中被一一保留。同时,茶楼也在规划打造全新运营场域:一楼仍有平价早茶场,同时新增更为潮流的新中式茶饮,以新颖茶器吸引年轻客群;二楼则打造文人风骨、非遗匠心、女王尊享三大非遗系列茶饮,传承非遗茶艺,配以精致茶点、潮趣周边,让在湖心亭喝茶成为一种潮流生活方式。

相关文章

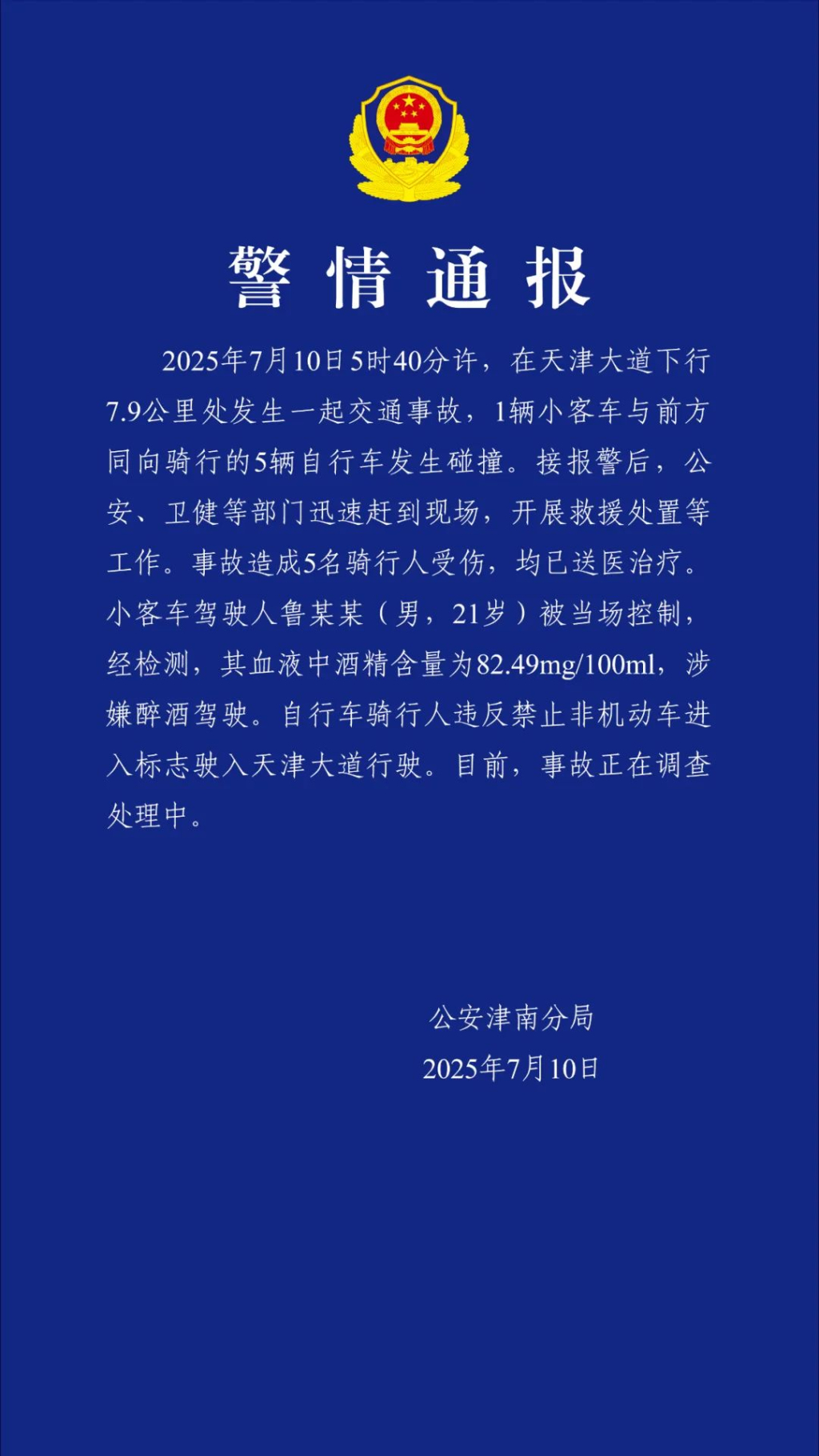

天津警方:一辆汽车清晨与5辆自行车碰撞致骑车人受伤,司机涉酒驾

斯洛伐克官员:中国将绿色愿景落到实处,欧洲应该学习而非约束合作

第1现场|得州洪灾:美国土安全部长再提撤联邦救灾机构

记录中国丨夜市里的“朋克养生”:年轻人到酒馆看中医

“路易号”亮相两周,带来多少人气?促进多少消费?

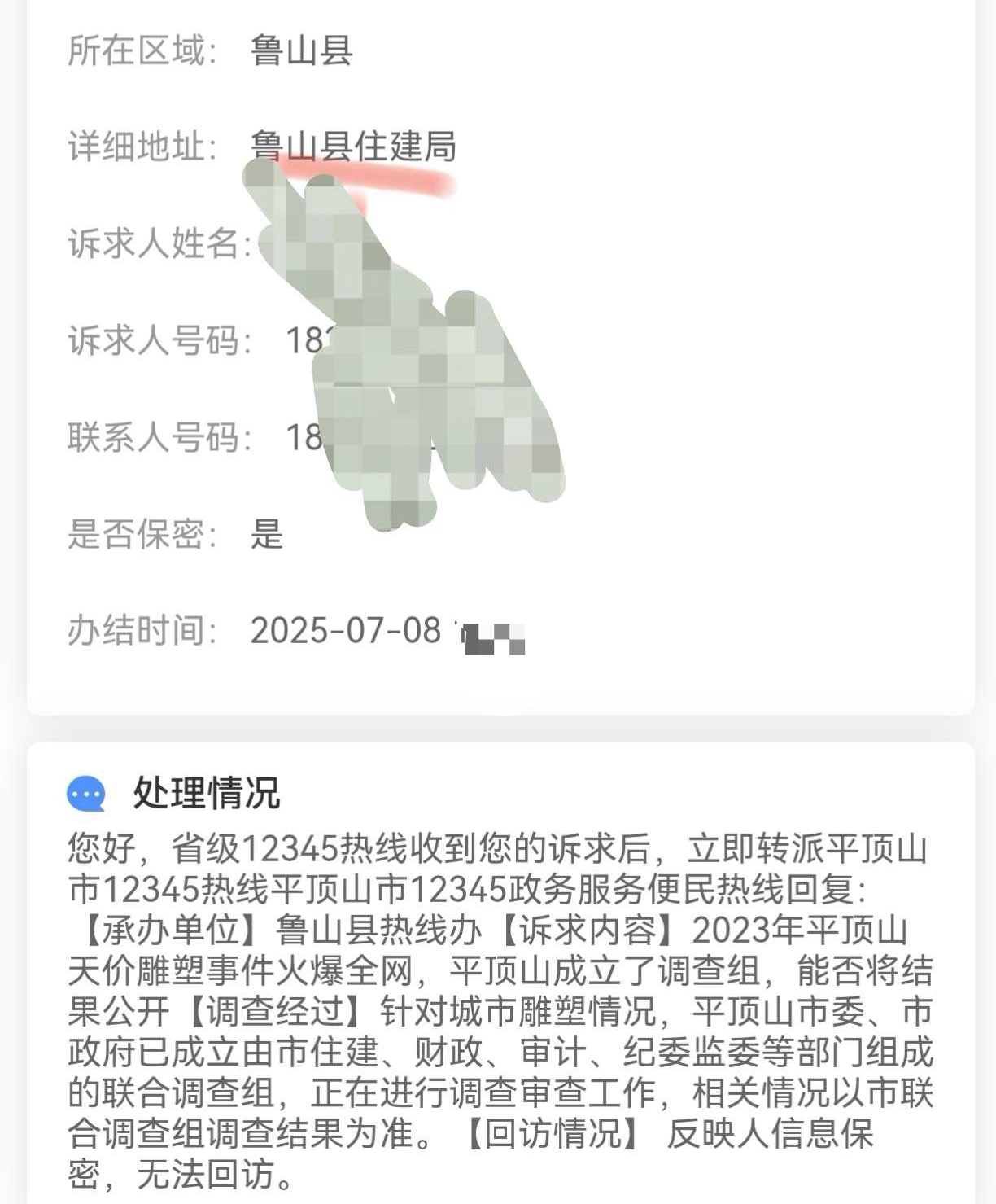

河南鲁山715万建牛郎织女雕塑被指又丑又贵,调查组介入近两年仍正在调查审查

尹锡悦再度被逮捕,专家:李在明政府对其政治清算进入新阶段

俄外长与美国务卿在马来西亚会见

龚正市长会见英国保诚集团首席执行官,希望企业深度参与上海全球资管中心建设

刘瑛已任青岛莱西市委书记,前任周科调任青岛市档案馆馆长

衡水一落马副局长用“原公务员”身份发视频被指博眼球,曾因伪造国家证件、印章获刑7个月

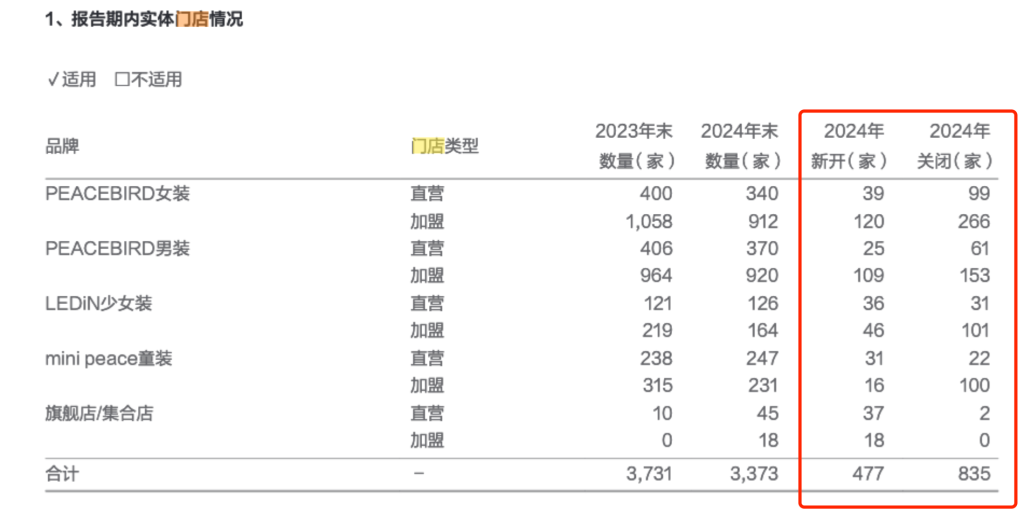

太平鸟预计上半年净利下滑55%:零售业绩下降,固定性费用较大

强化使命担当,砥砺能力本领,造福当地群众!陈吉宁龚正与上海新一批援派干部人才代表座谈

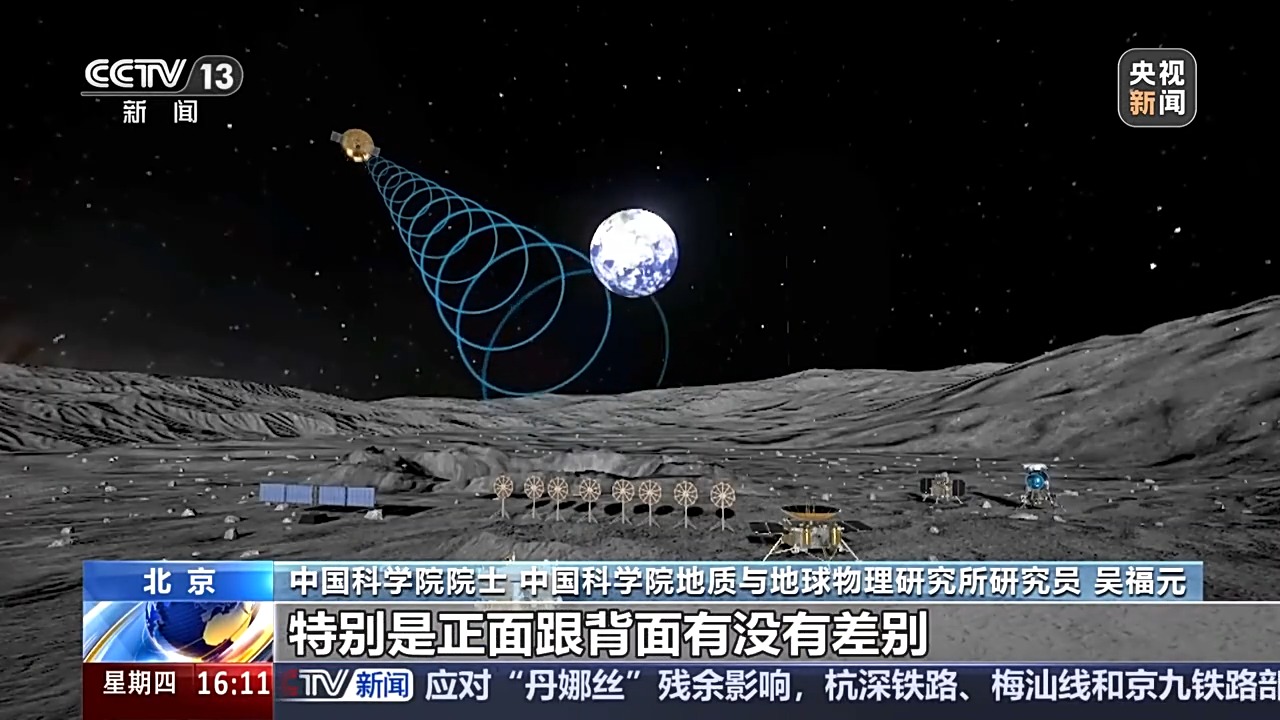

嫦娥七号2026年前后将发射,还会带地震仪上月球

上交所面向投资端机构召开科创板“1+6”政策宣介会,聚焦健全投融资相协调的市场功能

“女子诉廊坊银行下属支行借1.12亿不还”续:一审重审驳回原告起诉

长沙湘江边“网红打卡地”冒出大量收费座椅,城管:立即整治

宁波市国资委发布《宁波市属国资国企2024社会责任报告》

医保个人账户将全部取消?官方辟谣

【社论】“本升专”释放什么信号?

- 铁路五一假期运输车票今日开售,预计客流最高峰为5月1日

- 龙华机场将升级为A类通用机场,低空经济如何抢抓风口“飞”更高

- 进课堂、进社区、进基层,全民国家安全教育迎来十周年

- 国家统计局:美国加征高额关税短期会带来一定压力,但改变不了中国经济持续长期向好的大势

- 宣讲从身边走向指尖,浦东7家平台上线“新思想引领新征程”理论专栏

- 金价“又双叒”创新高,国内金饰迈入千元时代,还能上车吗?

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯