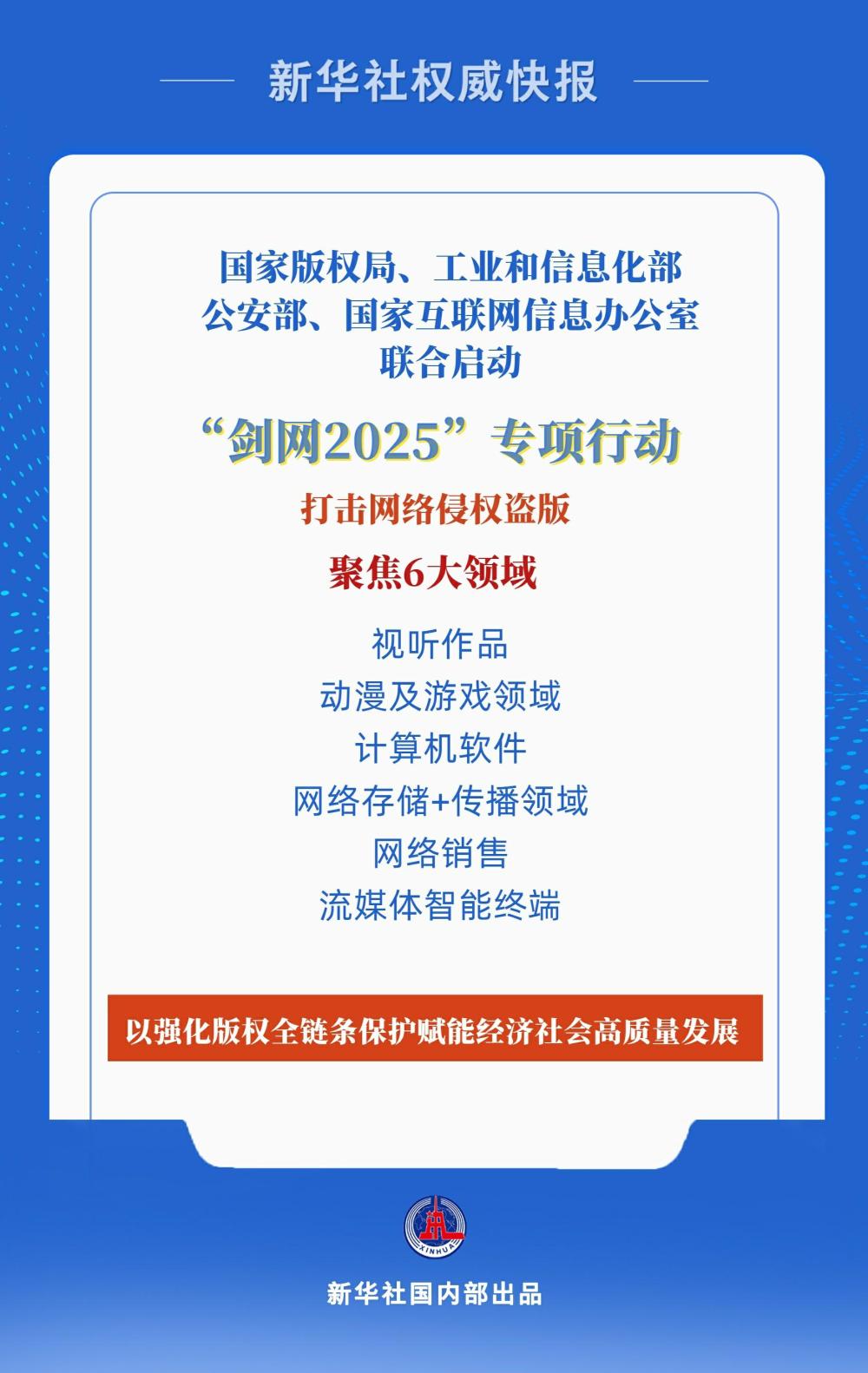

金融月评|尽早增强政策力度、调整施策点

伴随《中美日内瓦经贸会谈联合声明》的公布,为期40天的关税战相应转入了“休战”期,各方紧张的情绪得以松了口气,但起于4月初的关税战虽很短暂,但对宏观与微观的影响依然是巨大,甚至会是深远的,尤其是本届美国政府糟糕的治理表现,仍将持续带来不可测和不确定的风险。为此,全球对于中国持续注入“确定性与稳定性”的诉求则更为迫切。在与美开展经贸高层会谈前,出台“一揽子金融政策”支持稳市场稳预期,表明宏观层对经济运行趋势性向好“稳定性”的重视,而只有确保经济运行的稳定,才能更好地为全球注入高质量发展和高水平开放的确定性。

因此,无论是从自身增长的需要,还是维护全球的需求,一季度呈现出向好势头需要进一步夯实为稳定的向好趋势,即年初设定的5%左右实际增长率得如期实现才行。

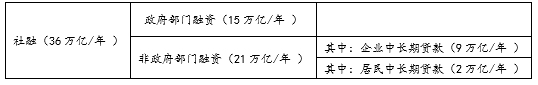

观察自去年9月“一揽子增量政策”实施至今情况,融资方面有四个变化:

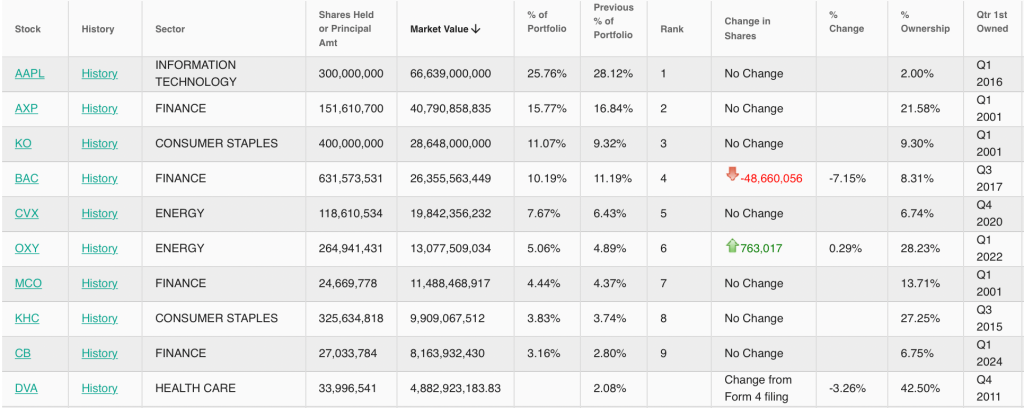

1.在政策推动下,社会融资规模得到显著提升。截至4月末,年化后的社融增速已升至36万亿/年的峰值水平,较去年9月末水平,提高了4万亿。

2.社融提速主要依靠政府部门,截至4月末,年化后的政府部门融资增速已升至15万亿/年的历史最高水平,较去年9月末提高了4万亿。尤其是今年春节后,政府部门的融资增速更是按照一个月增加1万亿的速度上升。

3.非政府部门的融资速度企稳,截至4月末,年化后的非政府部门融资增速连续8个月稳定在21万亿/年的水平。

4.截至4月末,年化后企业中长期贷款速度为9万亿/年,较去年9月末减少了2万亿,年化后居民中长期贷款速度由去年9月末不足2万亿/年的水平,回升至2万亿/年以上。

综合来看,政府、居民和企业的融资呈现出“升、稳、降”的态势。

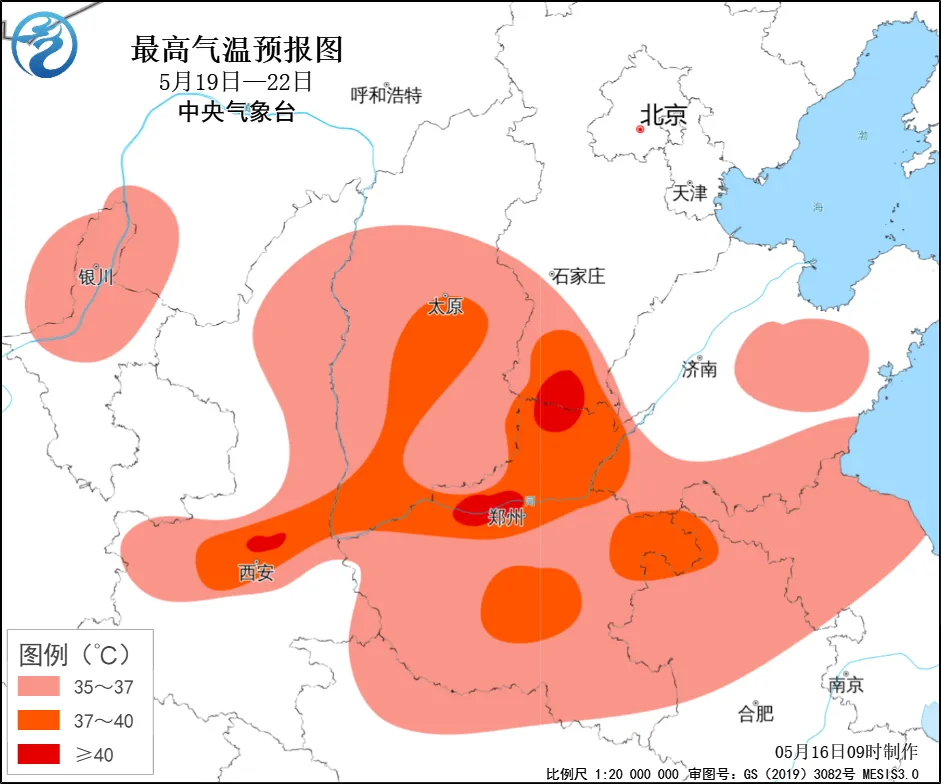

社融速度与结构(截至2025年4月末)数据来源:Wind,受融资节奏影响,当前政府部门的融资速度阶段性高于全年14万亿的既定水平。

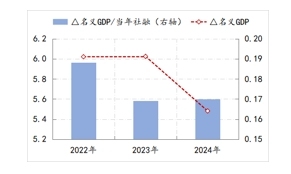

结合过去两个季度经济运行与融资结构变化,目前经济运行稳定性的关键在于内需的持续恢复。然而,年初确立的全年财政支出规模是14万亿,如果非政府部门能继续保持目前21万亿的融资速度,那么全年的社融规模就是35万亿的水平。按照过去两年社融与名义GDP的配比关系估算,在现有政策力度下,2025年名义GDP增速或仅能实现4.4%,换而言之,GDP平减指数仍将处于负值区间,全年平均水平约在-0.6%,仅仅比1季度提升了0.2个百分点。

社融对经济增长贡献的变化。数据来源:Wind

线性外推的话,年内若要实现GDP平减指数由负转正,目前全年35万亿的社融就需要再增加5万亿,按照当前政府部门与非政府部门融资的配比关系,在新增的5万亿社融中,政府部门需要贡献2万亿,非政府部门需要贡献3万亿。换而言之,今年若要GDP实际增速与名义增速均实现5%的增速,需尽快追加2万亿的政府债务,而在一季度《货币政策报告》中,央行也专栏分析——“考虑到庞大的国有资产和较低的政府负债水平,中国政府债务扩张仍有可持续性,这对于加强民生保障、完善收入分配、推动经济转型和动态平衡都有重要意义。”

除了政策力度尽快增强之外,增量财政政策的着力点也需要进一步优化,以提高政策的乘数效应,只有这样非政府部门的融资速度才有可能企稳回升,内需持续改善。

1.即便增量财政政策能于本月出台(一揽子金融政策已出台),政策的有效时长也不足8个月,实际效力要打折扣。

2.财政政策增力目的在于撬动非政府部门融资的持续恢复,但从去年9月政策转向以来,非政府部门融资速度稳定在21万亿水平,而中长期融资速度还在下滑的情况来看,政策的乘数效应有衰减的苗头。

3.虽然关税战的进展还存在很多不确定性,但美国作为全球最大消费市场,其关税政策变化后,出口企业争取市场份额的成本必然会显著上升,这是确定的,即企业“增收不增利”还将持续,相应显著改善居民收入预期的难度不减。在此背景下,“政策着力点放在刺激居民降低储蓄、增加消费——>带动物价上升——>供需关系改善——>推动企业增加投资——>居民收入预期改善——>内需进入良性循环”的政策见效难度不小。

4.在PPI连续数月增长的环境下,“政府增加投资——>带动企业部门扩张产能——>给雇员涨工资或增加就业岗位——>劳动收入总额增长——>消费总量上升——>价格上升——>内需进入良性循环”的政策链条,显然更难奏效。

综上,财政政策着力点需更加侧重“增加对居民的转移支付——>提高居民边际消费倾向——>企业盈利边际改善”,叠加金融支持稳市场稳预期持续发力,资本市场与房地产市场的估值能够获得持续修复,居民的财富得到改善,这样微观主体的预期有机会得到趋势性的回升,只要预期稳住了,信心起来了,政策撬动的乘数效应也就更大。

基于此,为了“确定性与稳定性”的更好获得,可以考虑新设1-2万亿的“增收|纾困特别国债”,并尽早将资金转移至居民和企业。

(作者单位:中国建设银行金融市场部,仅代表个人观点)