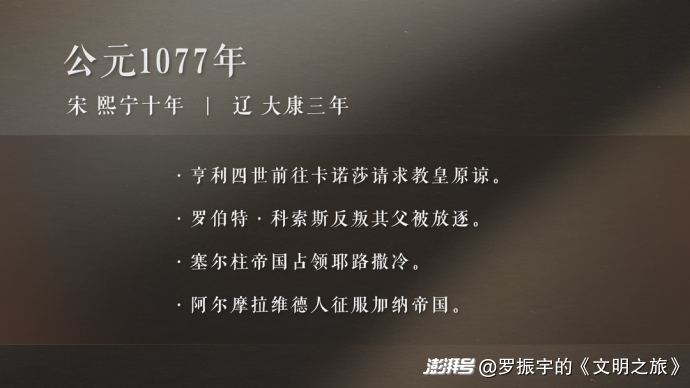

公元1077年:被系统孤立是一种怎样的悲剧?

楔子

你好,这里是《文明之旅》,欢迎你穿越到公元 1077 年,大宋熙宁十年,大辽大康三年。

过去几年,我们讲的都是王安石变法。上一年,熙宁九年,王安石二次罢相,从此退居金陵,再也不过问政事。王安石主持的变法正式结束。那神宗皇帝接下来该用谁呢?

神宗说,谁也别用了,我自己来吧。王安石之后的吴充、王珪这些人,虽然名义上也是宰相,但是在行政系统里的真实地位,和王安石没法比。王安石当宰相的时候,是王安石出主意,神宗说行不行;现在呢,是神宗拿主意,宰相负责说,遵旨!有些事,神宗甚至根本不和宰相商量,直接用各种小条子指挥各部门办理。

这一年,我们让闲不下来的神宗皇帝自个儿先忙着,我们来关心另一群人。谁啊?王安石变法培养出来的班底啊。他手下的那几员大将,这一年都在干嘛呢?

今年的3月15日,主持熙河开边的大功臣王韶,被外放到洪州,就是今天的江西南昌当知州。这王韶可是大功臣啊,前几年都被朝廷捧在手里当个宝,怎么说贬就贬啊?背后的原因很复杂。你可以简单理解成:在神宗皇帝看来,王韶居功自傲,飘了,朝堂上搁不下你了,你走吧。请注意,到这一年,王韶可是王安石新党里硕果仅存的一位了。他这一走,王安石的小弟们可就被从朝堂里清洗一空了。

再来看其他几位王安石手下大将:

曾布,就是唐宋八大家之一的曾巩的弟弟,他是最先出局的,熙宁七年就被外放了。这几年他过得不太好,一直在南边,江西、湖南、广西、广东这些地区打转。今年是在广州做知州。不过没关系,17年后,那是哲宗亲政的绍圣年间,曾布又会重返政治中心。

再来看看章惇:章惇也是王安石手下大将。他被从中央撵出去,比曾布迟一点,是熙宁八年的事儿。去年章惇奉命去平叛,着急赶路,在路上摔断了腿,于是皇帝开恩,让他留在湖州当知州,顺便养伤。不过,章惇的运气不错,再过两年,他就被神宗皇帝召回开封,到1080年,就升为参知政事,又能参与中央大政了。

但是有一位,我故意放在最后说,而且是最重要的一位。谁啊?吕惠卿。

吕惠卿这个人有多重要?当年王安石在一堆小年轻中找小弟,一眼就看中了他,说他的学术,别说是现在的人比不了,就连前世的大儒,都比不上。能搞懂先王之道,还能学以致用的人,只有吕惠卿。

那是熙宁二年,王安石组建变法策划小组——也就是“制置三司条例司”——的时候,当时王安石49岁,朝堂上就算是老人儿了;他招来的这些小弟:曾布34岁,章惇35岁,算年轻人,吕惠卿比他俩都要大,38岁,算是承上启下的年纪,比较重要的变法法令,往往都出自吕惠卿的手笔。所以,他算是变法策划小组里的二号人物。

后来,吕惠卿变得越来越重要。熙宁七年,王安石第一次罢相,吕惠卿立即被提拔成参知政事副宰相,继续主持新法。这是什么意思?隐隐然,他就是王安石变法事业的接班人啊。当时,他还被人起了一个绰号,叫“护法善神”。

但是,仅仅一年过后,熙宁八年,吕惠卿就被贬。那时候他正值壮年,刚刚43。但直到他79岁去世,吕惠卿一直就没能回到中央。

你看,奇怪不奇怪?在北宋的晚期,新党和旧党斗得那么激烈,整个政局像是个跷跷板,你方唱罢就该我登场。无论你是哪一党的头面人物,都有个回中央朝廷,甚至是重返执政岗位的可能。就像苏轼,一辈子虽然几起几落,但不管被贬到哪里,总还有个再回来的盼头。

但唯独这位吕惠卿,他作为新党的创始成员,甭管是新党上台还是旧党执政,他都没有丝毫机会。这是为什么呢?

过去接连几期节目,我们讲王安石新法,关心的都是国家命运。今天,我们就从吕惠卿的视角,从个人命运的角度来看看,这样的人生悲剧到底是怎么造成的?

能臣吕惠卿

我们在前面的节目中,多次提到过这位吕惠卿,但一直也没有好好介绍过他,这回补上:

吕惠卿,字吉甫,福建泉州人,嘉祐二年进士。对,我们在1057年讲过,这就是出过苏轼、苏辙、曾巩、曾布、张载、程颢、章惇、王韶的那一榜进士,号称是“千年龙虎榜”。吕惠卿、曾布、章惇都是这一年的科举同年。

虽然中了进士,想往上升官其实也并不容易。吕惠卿在基层锻炼了几年,1061年,他有机会进入京城开封工作。什么部门?三司,就是主管财政的部门。这本来不算什么特别好的机会。但是你想,这时候还有谁在三司?王安石啊。两个人一见如故,工作上干的是财政的活儿,但是他俩平时讨论的,都是儒家经学,聊得情投意合。王安石可不仅是一个官员,他还是一个儒家大经师,所以对同样深通儒家经义的吕惠卿自然就能高看一眼。相差十来岁的两个人,从此定下了忘年交。

这个时候估计他俩谁也没想到,再过几年,王安石居然被神宗皇帝从南京请回来主持变法。王安石一旦开始组班底,马上想到的就是这位当年很赏识的小兄弟。吕惠卿从此登上了大宋政治的核心舞台。

那在变法的几位大将当中,吕惠卿扮演的角色是什么呢?王安石的首席助手,变法方案的主要撰稿人,还有,和保守派对轰的一门大炮。

对,除了业务能力强之外,吕惠卿还是一个辩论家。王安石的辩才也很好,负责在宰相群体里搞辩论。那宰相群体之外呢?往往就需要吕惠卿出马了。

话说变法刚开始的时候,吕惠卿还兼任崇政殿说书,就是给皇帝上课讲书。神宗试听了几天,觉得不错,这个小官讲起书来头头是道、条理分明。你想,一个低级别的官员见到皇帝,能说出整话就不错了,但这个吕惠卿居然可以非常从容地对答如流。这份胆色,就不是一般人能有的。

给皇帝讲书,这种场合也不完全就是搞务虚的学习,时机合适的时候,大家也会用来搞现实政治的辩论。

话说有一次,司马光跟皇帝说萧规曹随的故事,汉代初年,丞相萧何定的规矩,继任的曹参不敢改变。你琢磨那潜台词,那无非就是在讲,祖宗之法不可变嘛。吕惠卿一听,就知道机会来了。过两天,轮到他讲的时候,他讲着讲着,话锋一转,直指司马光。你看他论述的那个层次:

首先,前两天司马光说,先王之法不可变,这点我不同意。先王之法,别说不能变了,有时候先王自己都一年变一次,怎么不能变了?有的五年变一次,有的一代变一次。当然也有一百代都不变的,比如说有些道德要求就可以不用变。变不变,得看情况。这是说道理。

接下来,吕惠卿马上就转成说动机:

他司马光哪里是讲书?他那天就是借讲书的机会讽刺朝廷最近推行的新法。而且因为我被王安石提拔进制置三司条例司,司马光这个时候说这番话,肯定是故意针对我。

最后,说完动机,马上又转成对司马光的人身攻击模式:

说司马光你现在是皇帝的侍从,翰林学士嘛,有意见,会上不说,会下乱说。你有提意见的责任,既然意见没有被采用,就应该赶紧辞职回家啊。你现在还待在朝廷里,是不是因为贪恋权位啊?

你感受一下这密不透风的三连击。吕惠卿是懂政治辩论的:先说道理,然后马上转入指责对方的动机,最后人身攻击。你可以设身处地地想一下,如果你是当时的司马光,你能怎么办?只能见招拆招,但是面对最后的那句人身攻击:既然都说到贪恋权位了,司马光只好说,这确实是我的错,我辞职就是了呗?你看,应对的人,没有机会深入展开理论反击,不得不用辞职来证明自己的道德。这明显就落了下风啊。幸好神宗皇帝这时候出来打圆场,说大家只是讲讲是非、聊聊天,你不至于啊不至于。

思维缜密加上咄咄逼人,这就是吕惠卿的辩论风格。吕惠卿的做事风格,也是那种一旦看准目标,就全盘押注的风格。举个例子:

王安石曾经闹着要辞职,吕惠卿说那哪儿行,你走了变法怎么办?他一个人上书挽留王安石,觉得分量还不够。那怎么办?吕惠卿想到,咱们大宋朝不是老百姓也可以给皇帝上书吗?当时有个机构叫“登闻检院”,你就理解成宋代老百姓也能给皇帝写信的意见箱。吕惠卿就动员了所有自己的手下,每天给皇帝写群众来信,人手不够,就每天换名字写,强烈呼吁要留住王安石。就这么给皇帝施加压力。

还有,熙宁七年的时候,王安石第一次罢相,吕惠卿接任参知政事。吕惠卿最担心的,就是神宗皇帝推行新法的决心不稳。他怎么办?他给所有说得上话的地方官员,包括各地的郡守,包括中央派到各地的监察官员写信,让他们给皇帝上书,说新法的好处,皇帝你可千万别动摇。你看,这又是用大量动员的手段,给皇帝施加压力。

你能想象司马光这样的忠厚儒者干出这种事儿吗?不会的。司马光可以坚持己见,可以在皇帝面前争得面红耳赤,但是绝不会搞这种私底下的大动员、大串联。而吕惠卿的风格呢?为达目的不管不顾,不获全胜决不收兵。很多做法不能放到桌面上来,名声也不大好听,但是你懂的,这么干确实是有效啊。

吕惠卿这种做事风格,虽然经常受到非议,但他的确是一个照到哪里哪里亮的全才。

你可能没想到,他还主管过国家的兵器生产,搞了一整套技术标准化、生产规范化和管理制度化的改革。大幅度改进了大宋的装备水平。北宋后期对西夏的军事优势,就有他的贡献在内。

你可能也没想到:他带兵打仗也是一把好手。吕惠卿在西夏前线主管军事的时候,听说过去的边疆大帅通常都不亲自领兵上战场,他说那哪儿行,我自己来。于是亲自骑着马带着部队,巡防18天,一路走到西夏家门口。

吕惠卿行军,还有一个故事。话说程颐,就是北宋理学二程中的“伊川先生”程颐,他听说,吕惠卿要领兵从家门口过,就说了,我久闻吕惠卿大名,但是没见过,这次我可得好好看看这个人。结果等到天亮,也没见着人,一打听,原来部队早就过去了。程颐就感慨了:几百名随从,几十匹马,在路上走,能走得一点动静都没有。这个管理能力,太惊人了。吕惠卿在朝堂上,很多人说他坏话,但他确实是个人才啊。

要知道,在冷兵器时代,看一个将军的能力,其中有一项就是看他能不能整顿军纪:像后来的岳飞的岳家军那样,军纪好到“冻死不拆屋,饿死不掳掠”的程度,像后来的戚继光的戚家军那样,军纪好到大军能在大雨中从早站到晚纹丝不动的程度。

你看这个人,各种能干,“我是大宋一块砖,哪里需要哪里搬”,很多人虽然不喜欢他,但是又不得不佩服他。

那么问题来了:在王安石变法的队伍中,名声不好的人多了。前面我们提到的三员大将,除了吕惠卿之外,还有曾布和章惇呢,虽然他们三位都入了《宋史》的奸臣传,但那是后世的评价了,回到他们活着的时候,为什么其他两位都能几起几落,而唯独这么能干的吕惠卿,一经跌落,就再也没能东山再起呢?

是非吕惠卿

吕惠卿没法东山再起,特别容易感受到的原因,就是他不善于处理人际关系,跟谁也搞不好关系,甚至跟新法派里的自己人也搞不好。

比如,王安石第一次罢相之后,留下来接着推行新法的,一个是吕惠卿,一个是韩绛。你看这两个人:人家韩绛是宰相,你吕惠卿是参知政事副宰相,官大一级;而且韩绛的岁数比吕惠卿大20岁,他和王安石是科举的同年,都差着辈分呢。按说,一个老前辈在上面罩着,你吕惠卿能干,年轻人冲杀在前,不是挺好的格局吗?

但是,吕惠卿很快就和韩绛闹翻了。说起来也不是什么大矛盾,主要是工作风格上的冲突。

吕惠卿是一个业务能力极强的人,他平时要处理大量的政务,追求高效率。但是韩绛毕竟快七十岁的人了,有点跟不上节奏。自从王安石离开后,以韩绛的工作效率,根本完成不了王安石的工作量,导致很多事情积压。作为副手,你想想吕惠卿也受不了,两个人老是吵架。对于吕惠卿这种高效强势的下属,韩绛根本驾驭不住,也是苦不堪言。就找神宗诉苦,我实在不行了,您赶紧把王安石请回来吧。这就是王安石第二次当宰相的背景。

简单来说,吕惠卿和韩绛的矛盾,属于工作方式的问题,一个追求效率,一个拖拖拉拉,用今天的职场黑话来说,两人颗粒度对不齐。如果非要说吕惠卿的过错,不过就是对负主要责任的老前辈不够尊重。

那换个工作能力强的伙伴呢?吕惠卿也搞不好。这就要说到他和曾布之间的矛盾了。

曾布和吕惠卿不仅是同一榜的进士,也都是王安石的得力助手。王安石就说嘛:我开始搞变法,各种说法都有。自始至终都觉得可以变法的,两个人,吕惠卿和曾布;自始至终就觉得变法不能搞的,就是司马光。剩下的人,都没个准儿。你看,在王安石心里,吕惠卿和曾布是他最坚定的左膀右臂。确实,曾布也是在新法的各个重要部门中轮了一遍岗,干啥都行。比如说,新法中的保甲法、保马法就是曾布一个人统筹的,方田均税法的条约是他修订的。

熙宁四年3月,宋神宗因为一个秘书文采不行,想让曾布来干,就跟王安石商量,说我想用曾布,但是他手底下的事太多了,我怕他忙不过来。王安石说,没事,让曾布再打一份工,他也能行。

按说,这俩人应该很对脾气,因为曾布也是一个工作狂,业务能力极好。那为什么吕惠卿和曾布关系处不好呢?原因非常复杂,有新法推行过程中的政策分歧,有争夺变法领导权的因素,但是我看这段史料,感觉核心还是因为两个人太像了,所谓“既生瑜、何生亮”,卿不死,孤不安啊。

总之,闹到最后,这两个人总在朝堂上针锋相对,曾布被吕惠卿折磨得不行,跟神宗皇帝说,赶紧把吕惠卿换了吧,我实在是不能和他一起工作。神宗不听,还劝他再忍忍。曾布忍了一个月,实在是忍不了,又找皇帝。神宗也只能笑笑,继续劝他,你和小吕啊,同在一朝难免会一起做事的嘛,你不要再和他吵架了,大臣之间不可以失去体面。

你想,这个时候,最为难的是谁?王安石啊。自己的两个左膀右臂闹起来了,而且是水火不相容的那种闹法,逼着王安石不得不二选一。最后,王安石做了一个艰难的选择,支持吕惠卿,曾布出局。后来神宗还试探过王安石,要不,咱们把曾布叫回来再用用?王安石非常坚决地否定了这种可能性。

那你说,吕惠卿和曾布的矛盾,主要赖谁?说不清楚。两个人都很能干,也都有点急功近利。反正在反对变法的保守派看来,你们俩差不多,狗咬狗,一嘴毛,谁也不是好人。

但是接下来,估计最初谁也没想到,吕惠卿和王安石也闹翻了。

所有的矛盾大概都发生在1075年的7月到11月间。两个亲密战友,甚至是事业上的隐隐然的开创者和继承人的关系,居然只用了几个月就把关系闹崩了,也真是令人唏嘘。

把史料一笔笔地捋下来,大概是这么个脉络:

到了7月份,神宗皇帝对吕惠卿已经有点不耐烦了,对王安石抱怨,说吕惠卿这个人呐,怎么那么不能容人呢?不像你啊,你评论人呢,总还愿意看别人的长处。而吕惠卿呢,总是说人的短处。当时,王安石还替吕惠卿辩护,说这是个人才,陛下你呀,不能因为这点小事就对他摆个脸色,让吕惠卿不安。

这是7月份的事儿。到了8月下旬,吕惠卿就跑到神宗那里去辞职,虽然没有明说,但是感觉和王安石有点闹意见。当时他有那么句话嘛,“王安石第一次罢相,朝廷临时缺人,所以我就干一会儿。现在王安石回来了,按理说,我就该辞职了。也就是陛下你,再三留我,我才干到现在的。”你听,话里有话。我琢磨话里的意思,应该是吕惠卿怀疑王安石对他不满,所以要闹辞职。

这中间具体发生了什么,就不知道了。反正此后,两个人政见不合的地方逐渐增多。到了10月,双方因为一本书的事儿,什么你擅自修改了,不,我没改,就这么点儿事儿,裂痕越来越大。

10月28日,矛盾又升级,吕惠卿跑到神宗皇帝那儿告王安石的状,说这个王安石啊,听信谗言,每天被几个小人包围着,其他人根本就说不进去话。很多人说吕惠卿是个奸邪,都是说他想把王安石挤走,自己取而代之。但是看他和神宗的几次对话,我倒是看不出他有那样的野心,而是品出了另一番味道:他这是吃醋啊,他是觉得王安石信别人不信自己啊。

反正到了这一步,王吕二人彻底闹翻。 1075年的11月,吕惠卿被外放到陈州,从此离开了中央政治舞台。

那你说,王安石和吕惠卿闹矛盾,是吕惠卿的错儿吗?人际关系的事儿,谁先说了谁一句不该说的话,谁先做了一件对不住谁的事儿,隔了这一千年,是一笔说不清楚的糊涂账了。但大体上的脉络是清楚的:吕惠卿先是怀疑王安石对不住自己,然后就各种意气用事,最后一发不可收拾。

刚才我们花了点时间,捋了吕惠卿和三个人:韩绛、曾布、王安石之间闹崩的过程。我不是想替吕惠卿辩护,他性格激烈,不能容人的缺点肯定是有的,但是你发现没有?如果细看事情的细节,好像也都是人之常情,谈不上什么大奸大恶。

所以,那个问题又来了:为什么吕惠卿后来一直就没法翻身,而且成为王安石变法队伍里,后世恶评最多的一个人呢?

悲剧的诞生

我们来做一个思想实验:假设吕惠卿基本保持原来的性格、人品、能力、做事方式,他做个什么改变,有可能摆脱后来的悲剧命运呢?或者至少,不被当成是王安石变法队伍里人品最差的一个人呢?

我觉得,有一个可能。假设吕惠卿坚决不跟王安石闹翻,那后来名声就不会像变得那么差。

我们做一个现场复原:看看吕惠卿的坏名声是怎么一步步地炼成的。

刚开始,吕惠卿名声就不好,那是因为所有积极参与王安石变法的人,都被保守派看成是奸邪。但这不怕的,因为反对派的炮火也是主要落在王安石身上,暂时还轮不到小角色吕惠卿承担最大的骂名。

就算有人把吕惠卿单挑出来骂,也没关系,比如司马光就干过,但是这对吕惠卿伤害很小,因为所有人都知道你是替王安石背锅。而且,王安石会出来替吕惠卿说话的。哪怕是皇上说吕惠卿不好,王安石也坚决站在吕惠卿这边。但是,到了1075年的7月,当吕惠卿和王安石的关系出现裂缝之后,情况就彻底变了。这就是吕惠卿一生命运的关键转折点。

这里面有本来就反对变法的人,这回终于找到下嘴的地方了,王安石既然跟你吕惠卿有矛盾了,他不会护着你了,那我们就并着肩地上吧!比如御史蔡承禧;这里面还有变法阵营里的人,一看王安石和你吕惠卿有矛盾了,赶紧转头迎合王安石,所以也要攻击吕惠卿,比如邓绾。这里面甚至还有王安石的儿子王雱的影子。

你想,本来吕惠卿和王安石之间就已经出现了猜疑,再有这么多人在里面一通搅和,吕惠卿再要自证清白,又难免要进一步伤害王安石,两个人的矛盾就会继续激化。

好了,到了这个时候,一个局外人,会怎么看你们这个关系?你吕惠卿是王安石提拔起来的人,你现在跟他闹翻了,甭问啊,你的问题。至于你们之间的是非细节,大家怎么会关心?于是,有些故事就被编出来了。

比如,第一,你吕惠卿肯定是想取王安石而代之啊。所以就出现了一个匪夷所思的故事,说王安石第二次拜相的时候,吕惠卿以为是让自己当宰相呢,趴在门口等皇帝的诏书。结果发现拜相诏书上写的是王安石,非常惊讶、非常失望。写《续资治通鉴长编》的李焘,那么烦变法派的这帮人,都觉得这个故事不可信。

还有一个故事说,吕惠卿为了辩白自己,不仅攻击王安石,而且还拿出王安石写给自己的信交给神宗皇帝看,上面有一句话,说王安石交代自己某件事,不要让皇帝知道。这个事儿如果是真的,性质确实很严重,这是拿王安石对自己的私下信任来公开指责王安石欺君啊。吕惠卿如果真这么干了,道德品质也确实太低劣了。但是,也还是那个李焘,给出证据,说这个事也不可靠。

这种故事甚至后来传得越来越邪乎,甚至说王安石回到金陵之后,经常写三个字“福建子”,吕惠卿不是福建人嘛,说王安石这是后悔用了吕惠卿。不过很明显,这是胡说。因为王安石和吕惠卿后来通过信,王安石自己说,当年咱俩那点矛盾,都是为了国家,没有什么私心。而且变法开始之后,只有你帮我,我对你能有啥意见?有人说你坏话,不关我的事儿啊。

不过,没有用了。吕惠卿背叛了提携自己的王安石,这个故事太有震撼力了,太适合传播了,大家乐此不疲地继续往里添油加醋。

此后,对于反对新法的人来说,要想证明搞新法的那帮人品质恶劣,还有比这个故事更好的素材吗?

到了元祐元年,这个时候吕惠卿已经离开开封九年了,已经没有什么政治影响力了。但是树欲静而风不止,朝廷中的变法反对派,想找一个人下刀,最合适的人选是谁?当然还是吕惠卿,谁叫你身上有一个农夫与蛇的故事呢。

最先发动的人是苏辙,那奏疏写的:“盖小人天赋倾邪,安于不义,性本阴贼,尤喜害人,若不死亡,终必为患。”这篇文章,简直就是一本贬义词小词典,骂人的话全招呼上了。其中一段就是说,人家王安石对你那么好,简直就是你爹、你师傅,你怎么忍心那么背叛他的?猪狗不肯做的事,你吕惠卿做了,还一点都不知道羞耻。

后来果然,吕惠卿继续被贬。你猜,起草这份贬谪诏书的人是谁?苏辙的哥哥苏轼啊。在这篇文章里,苏轼可是一点情面没留,把文采又驰骋了一遍:“吕惠卿以斗筲之才,挟穿窬之智,谄事宰辅,同升庙堂,乐祸而贪功,好兵而喜杀,以聚敛为仁义,以法律为诗书。”骂得那个痛快。

完了,唐宋八大家有两家都拿吕惠卿的事编过贬义词小词典,这不就把一个人彻底钉在了历史的耻辱柱上了吗?

到了这一步,还没完。吕惠卿的故事,只要是和背叛恩师绑在一起,这种污名一旦确定,连自己这一派的人也不愿意惹上他了。

于是,哲宗亲政,新法派又上台了,风水轮流转了,却出现了这么一幕——吕惠卿打报告,想来开封见哲宗皇帝一面。那能让你来吗?当时朝堂上的曾布和章惇都说不行,这个时候不能让吕惠卿进门。哲宗皇帝也懵了,说那什么时候可以,大家都说啥时候都不行。是的,这个时候,你吕惠卿身上的标签,已经不是什么新法派还是保守派了,你就是一个奸恶之人,是新法派道德上的负资产,谁也不能沾你了。

吕惠卿是1111年死的,这已经是宋徽宗年间了。我估计他想不到,即使死了,他这笔账还是没有完。

到了南宋年间,他只有一个曾孙,叫吕靖的人,中了进士当了官。有人要攻击吕靖,居然说这样的话,吕靖啊,他是吕惠卿的曾孙啊,奸邪凶狠,这是他们家祖传的人品啊。

又过了几百年,到了明朝,顾宪成,就是那个东林书院的创建人,有一个回忆,说他小时候,有一个督学到某个县视察,发现那个县的学生姓吕的人特别多,就说了,谁是吕蒙正的后代啊?站到左边来;谁是吕惠卿的后代啊?站到右边去。那结果还用问吗?没有一个人愿意站到右边去。这位督学感慨,吕蒙正有后代啊,吕惠卿没有啊。你琢磨琢磨,明明有后人,但又跟绝了后一样,这是一种什么样的悲凉啊。

我不厌其烦地给你细讲吕惠卿后半生的故事,因为这里面藏着一个悲催的逻辑。你看,这个发展过程:第一步,吕惠卿和王安石有一点点裂痕矛盾;第二步,有人利用这个矛盾,并扩大这个矛盾;第三步,这个矛盾变成一个关于道德品质恶劣的故事;第四步,这个故事被政敌不断地拿出来利用;第五步,这个故事让你成为己方阵营的道德负资产。第六步,吕惠卿不仅在活着的时候背负骂名,而且祸延子孙。

如果我是吕惠卿,我如果有机会重来,我会怎么办?回顾这一生,我绝对不能做的事情,就和王安石之间出现哪怕一丁点可见的矛盾,有再大的委屈我也忍了。

能力强的人往往会有一个误解,以为自己成就的唯一原因就是自己的能力。他们往往低估了社会网络对自己的影响。对于吕惠卿来说,王安石是谁?咱们不说什么有提拔之恩,什么情同师父,这些充满道德意味的字眼我们都不用。我们就拉开距离来看:王安石是吕惠卿整个社会网络的关键节点。只要加入变法团队,在所有人看来,他就是王安石的小弟。变法派的合法性、资源配置、政治信任几乎都建立在一张以王安石为中心的网络之上。他可以和这个网络上所有人闹矛盾,而唯独不能和王安石闹矛盾。因为一旦和王安石的联系断裂,他就立刻滑落为孤立点。

吕惠卿出身小官家庭,他和曾布不一样:曾布和曾巩兄弟七人,号称南丰七曾,那是世家;他和章惇也不一样,章惇出身的福建浦城章家,也是官宦世家,前任宰相章得象就是他们这一族的。他们俩即使和王安石闹翻,也还有其他网络支持他们东山再起。而吕惠卿,是依附性的节点。一旦被踢出网络,其他节点出于自保,也不会冒风险和他结盟。

吕惠卿遇到的,不仅是一场个人声誉的灾难,而且是一次被整个系统孤立的悲剧。

在当代社会中,类似吕惠卿的遭遇,有一个专有名词,叫被网暴之后的“社会性死亡”。没有人关心细节,一个人被死死地钉在一个不名誉的故事上,不得翻身。

为什么会对一个人如此残酷?因为你被从社会网络中驱逐了。德国哲学家韩炳哲的《在群中》,对社死现象有一个分析。他说,英文“尊重”这个词叫respect,字面意思就是“回头看”,回头看就是一种顾及。我们同在一个社会网络,我们就会彼此顾及,就有尊重有敬意。而在当代的电子网络社会中,一个人为什么那么容易被网暴?容易“社死”?就是因为我们看起来共享一个网络,但其实我们并不在一个社会网络中,我们是孤立的点,我们没有互相顾及的义务和情感,所以就不会尊重对方。“尊重被削弱的地方也正是喧嚣的网络暴力产生的地方。”

这是1077年。在亚欧大陆的另一端,也发生了一个有名的故事:

神圣罗马帝国的皇帝亨利四世,被罗马教皇格里高利七世宣布绝罚。所谓“绝罚”,就是逐出教会,开除基督徒的身份。

亨利四世怎么做的?他忍辱负重,在这一年的1月25日,冒着大雪,步行到教皇所在的卡诺莎城堡,在冰天雪地里足足跪了三天三夜,直到教皇愿意原谅他为止。这在欧洲中世纪历史上称作“卡诺莎之辱”。

亨利四世为什么这么能忍辱负重?因为他知道这一招的厉害。确实,教皇本身没有能力伤害他,绝罚也不能让他掉块肉,但是被从整个基督教世界的社会网络中剔除,他会被整个网络惩罚,网络上的每一个节点都可能成为他的潜在敌人。

我多么希望1077年的吕惠卿能够知道这个故事啊。如果他知道,也没准会低下倔强的头,跪在王安石的面前,求得原谅。

我们下一年,公元1078年再见。

致敬

公元1077年,我们聊的是被社会网络放逐的吕惠卿。节目的最后,我想致敬十九世纪俄国大文豪托尔斯泰和他的长篇小说《安娜·卡列尼娜》。

安娜因为追求真爱背叛了贵族社会的道德准则,从此被整个上流社会抛弃。她和吕惠卿一样,都是因为背叛了所依附的社会网络而被彻底孤立。最终,安娜选择了卧轨自杀,给你念一段安娜自杀前的内心活动吧——

如今她到哪里去:到把她抚养成人的姑妈家去呢,还是到陶丽家去,或者独自出国?他此刻一个人在书房里做什么?这场争吵是决裂呢,还是又会言归于好?她在彼得堡的熟人会怎样谈论她呢?卡列宁对这事会有什么看法?他们的关系破裂以后将会怎样?形形色色的思想涌上心头,但她还没有完全沉浸在这些思想中。她心里还有一种模模糊糊的意识,她对它很感兴趣,但究竟是什么,她还不明确......她忽然想到她当时说过的话和当时的心情。她恍然大悟,她心里藏着一个念头。是的,这是解决一切烦恼的唯一办法。“是的,死!……”

我们没法从史料中读到吕惠卿社会性死亡之后的内心冲突,感谢伟大的文学作品,让我们可以真切感受这种漫天彻地的悲凉。致敬托尔斯泰。

参考文献:

(宋)李焘:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年。

(元)脱脱等撰:《宋史》,中华书局,1985年。

(宋)杨仲良撰:《续资治通鉴长编纪事本末》,中州古籍出版社,2023年。

(宋)王安石:《临川先生文集》,中华书局,1959年。

(宋)杨仲良:《皇宋通鉴长编纪事本末》, 黑龙江人民出版社, 2006年

(宋)徐自明撰,王瑞来校补:《宋宰辅编年录校补》 中华书局,2012年

(宋)王明清:《挥麈录》,上海书店出版社, 2021年。

(宋)赵与时、徐度:《宾退录·却扫编》,上海古籍出版社,2012年。

(宋) 黎靖德编:《朱子语类》, 中华书局 , 2020年。

(清)张廷玉等:《明史》中华书局, 1974年

罗家祥:《朋党之争与北宋政治》,广西师范大学出版社,2024年。

吴钩:《宋神宗与王安石:变法时代》,广西师范大学,2023年。

(德)韩炳哲 :《在群中 : 数字媒体时代的大众心理学》, 中信出版社 ,2019年。

熊鸣琴:《曾布研究》,江西人民出版社,2019年。

汪征鲁等:《吕惠卿研究》,福建人民出版社,2002年。

王姝琪:《章惇与吕惠卿关系演变及其对熙丰变法的影响》,《绵阳师范学院学报》(社会科学版)2023年第7期。

吴长城:《吕惠卿家族世系考》,《宋史研究论丛》2023年第35辑。

杨艳芳:《北宋神宗朝诏狱研究》,上海大学硕士论文,2023年。

吴长城:《吕惠卿生平及学术思想研究》,华东师范大学博士论文,2022年。

燕永成:《北宋变法派首次分裂问题试探》,《文史哲》2011年第2期。

熊鸣琴:《曾布根究市易务违法案再议》,《东华理工大学学报》(社会科学版)2011年第1期。

本文为澎湃号作者或机构在上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表的观点或立场,仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

相关文章

澎湃漫评|驴肉火烧为何变“马肉火烧”

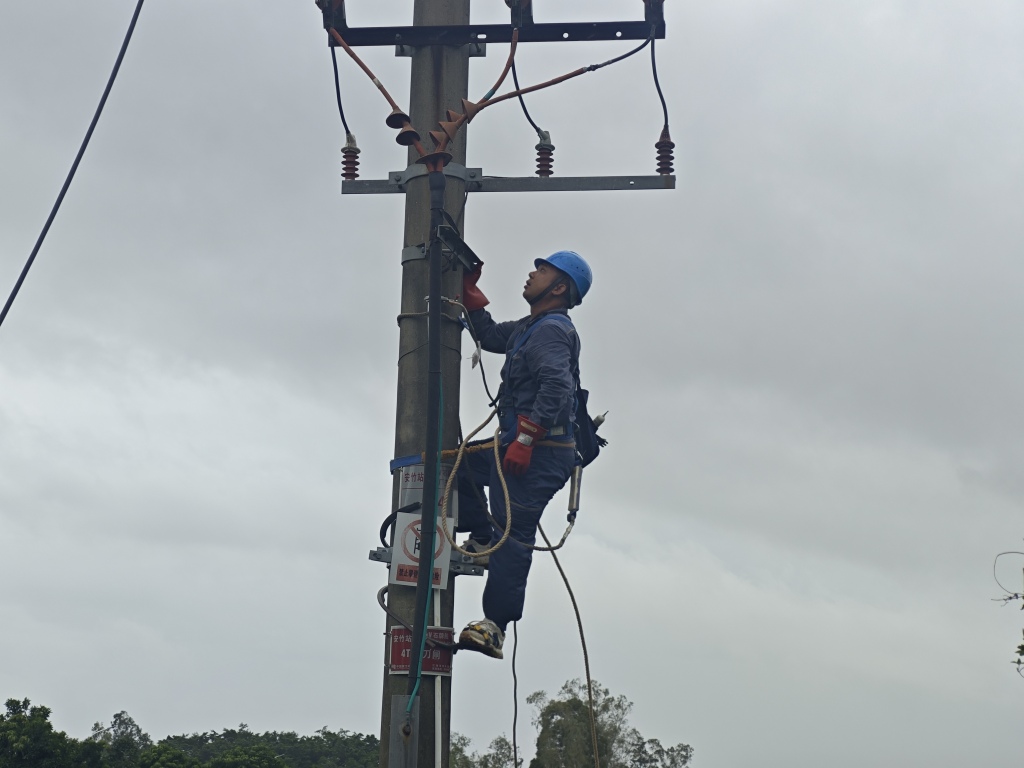

广东受台风影响停电的六成用户已恢复供电,江门一线路因长蛇致短路

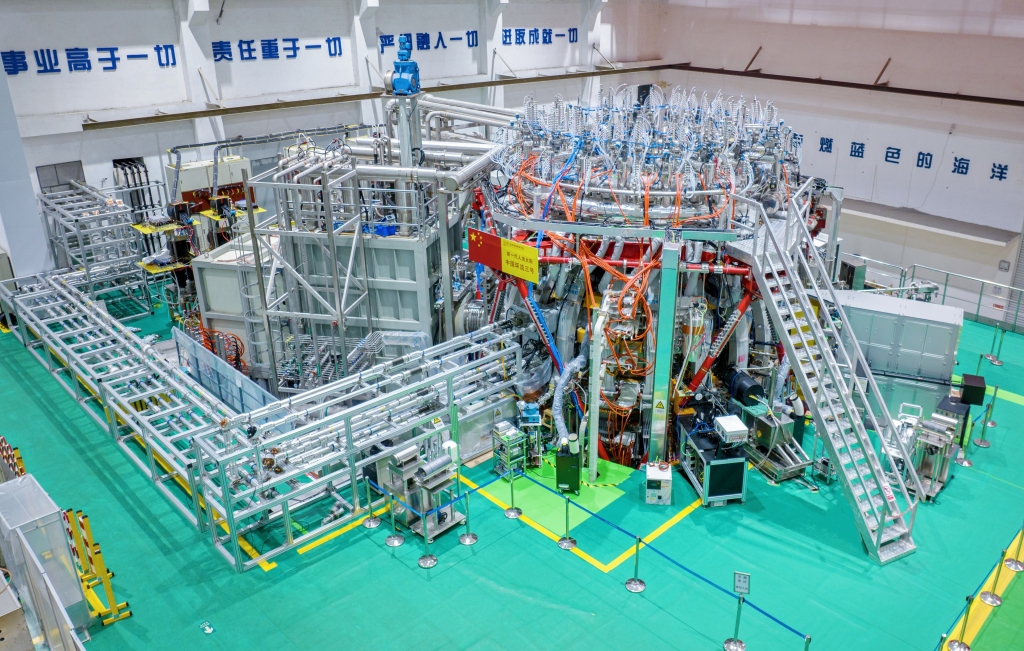

独家|核聚变“国家队”将在上海新建高温超导聚变装置,命名“环流四号”

2025全球滨海论坛在盐城开幕

泰国总理阿努廷率领新一届内阁成员宣誓就职

超强台风“桦加沙”过境,有些“不同”

科普|预防冠心病,为什么要重视颈动脉硬化这个“窗口”?

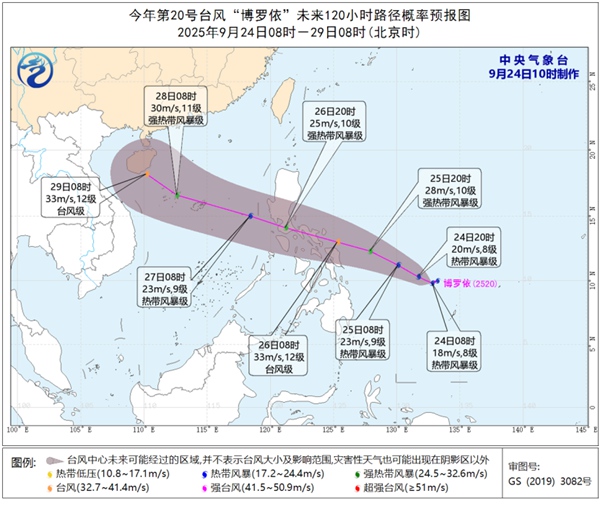

第1现场|“桦加沙”刚刚登陆,新台风“博罗依”又已生成

2025年中国碳市场大会在沪举行,陈吉宁孙金龙李殿勋龚正出席

《八部半》女主演克劳迪娅·卡汀娜去世

国家文物局考古研究中心主任唐炜已任国家文物局党组成员

反战片成以色列“奥斯卡”赢家,以文化部:明年不资助颁奖礼了

2025全球滨海论坛在盐城举办:共谋生态保护,共话滨海未来

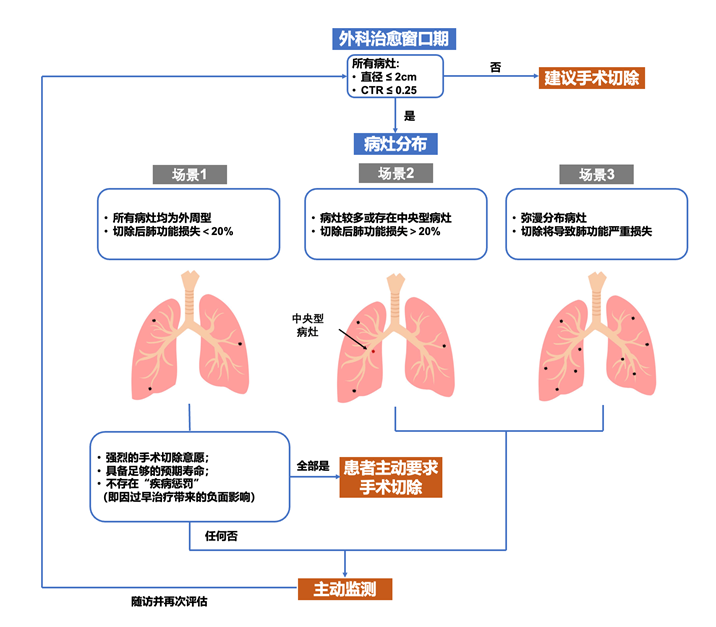

原发早期肺癌是否需要立刻手术?上海专家在权威期刊发表最新研究

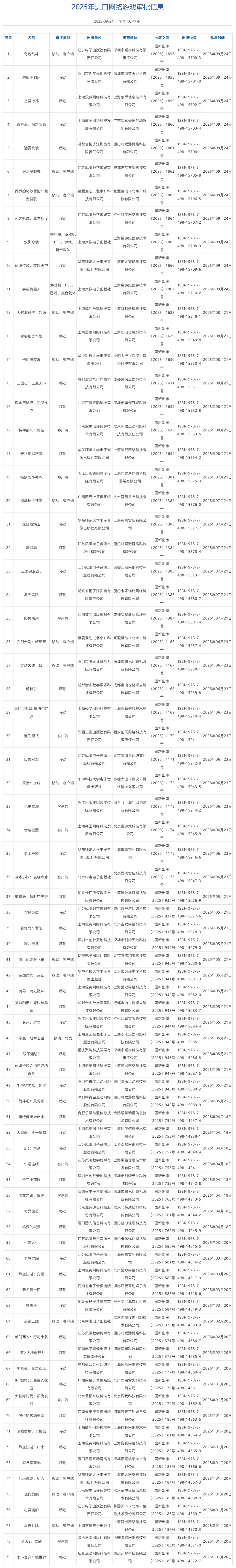

国家新闻出版署:9月145款国产网游、11款进口网游获批

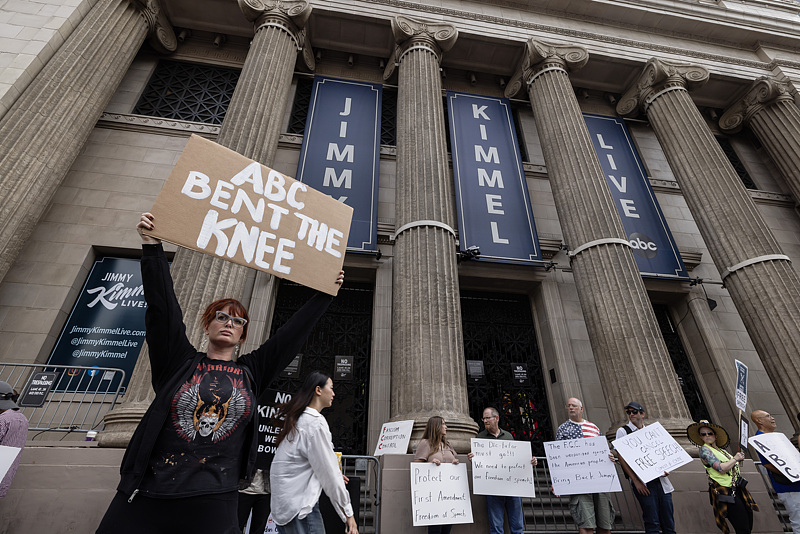

迪士尼向股价妥协了,《吉米鸡毛秀》复播

河南铁建投集团董事长悦国勇,已赴交通运输部履新

媒体:张雪峰多个平台账号被禁止关注

人才招引助力高水平对外开放,深沪两大“开放之城”挑起大梁

台风“桦加沙”已致台湾17死32伤,仍有17人失联

- 安徽省委副秘书长吴振宇已任省医保局党组书记、局长提名人选

- 海基会副董事长罗文嘉妄称“大陆经济像一潭死水”,国台办回应

- 光大保德信基金总经理刘翔离任,年内已有59家公募变更高管

- 何小鹏:要把“科技平权”推向世界,目标未来十年海外销量占比一半

- 火山总裁谭待:很多Agent的能力还停留在类似自动驾驶的L1阶段

- 自然资源部:一季度存量商品房转移登记办理量同比增长超三成

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯