马上评丨剧院被判道歉,对骚扰营销就得较真到底

骚扰式营销又遭有力反击。

据报道,7月4日,消费者曹越(化名)收到山西保利大剧院的致歉信。2023年7月,曹越在观看一场山西大剧院演出后,连续一年多收到不同虚拟号码发送的剧目推销短信;在明确表示拒收并拉黑相关号码后,又收到 5 个不同号码发送的营销短信累计7 条。曹越遂向法院提起民事诉讼。

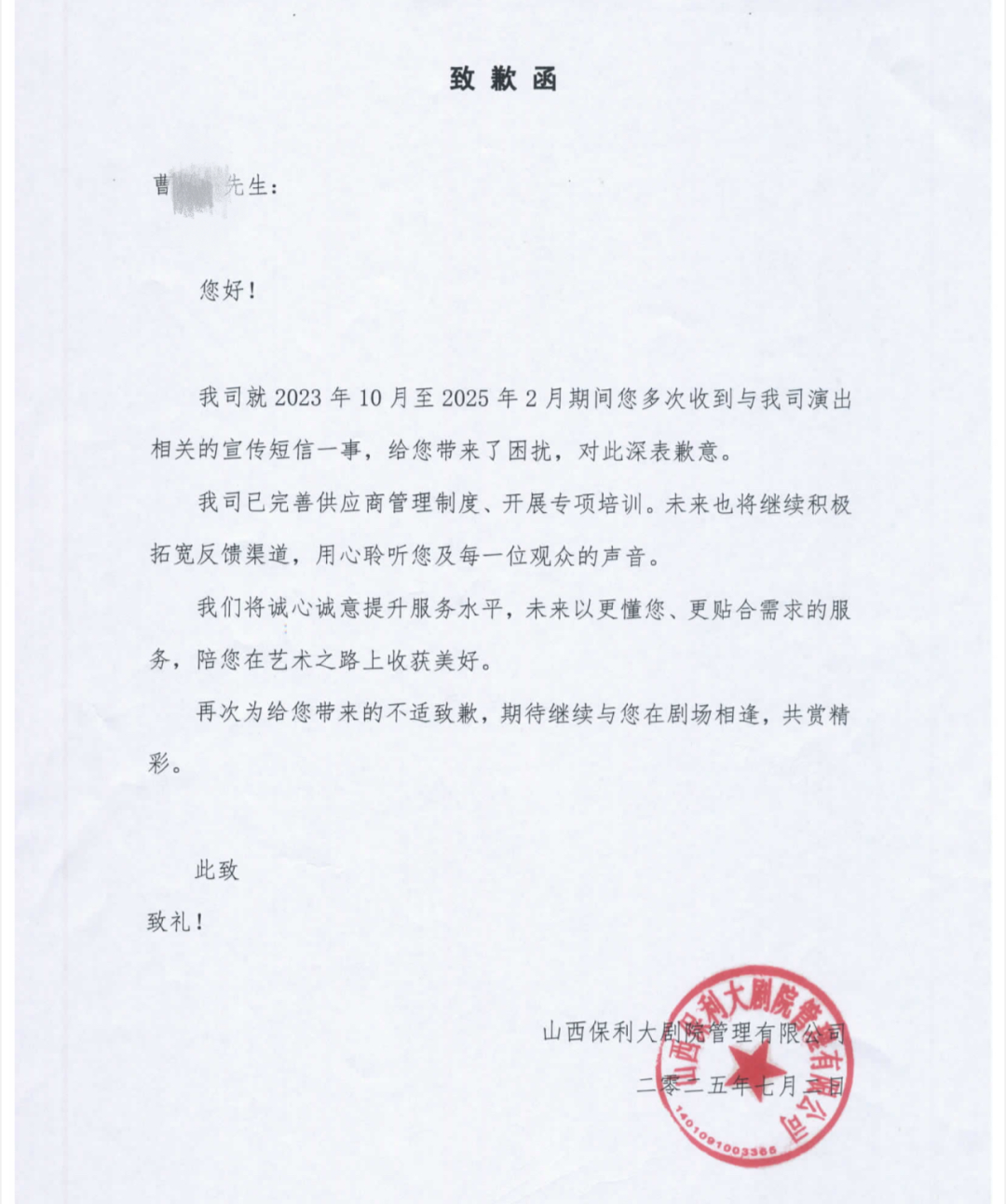

今年5月26日,河北石家庄桥西区法院作出一审判决,山西保利大剧院及3家涉事企业停止发送广告宣传短信,向曹越书面赔礼道歉。

山西保利大剧院道歉函。

营销短信骚扰,让消费者烦不胜烦,逾越法律红线。从民法典到个人信息保护法、消费者权益保护法等,都明确保护公民个人信息和隐私权,公民私人生活安宁不受侵扰。山西大剧院作为颇具影响力的地方文化单位,一再以营销短信骚扰消费者,于情于理于法都说不过去。作为权益受损的消费者,依法维权之举理所当然。

法院依法作出判决,站在了公平公正公道的一边,站在了普通消费者的一边,传递了坚决反对营销骚扰的鲜明司法信号,有利于更好维护广大消费者的基本权益。

在日常生活中,很多人都有过被各色营销短信“持续轰炸”的经历,虽说不胜其扰,但往往只能息事宁人。但近些年来,更多消费者面对这一社会毒瘤,不再沉默,而是挺身而出,较真碰硬,积极运用法律武器维权。

前段时间,上海的胡先生多次接到某银行信用卡中心的推销电话和短信,投诉无果后,向上海浦东新区人民法院提起诉讼。经调解,银行赔偿其5000元精神损害抚慰金,并当庭道歉,成为消费者对抗营销骚扰的典型案例。

每一起维权的成功,不仅是消费者个体的胜利,也鼓舞着其他被营销短信骚扰的消费者。

平心而论,通过诉讼维权,不失为保底之策,但打官司毕竟费时费力。这起纠纷也是如此,事发2023年,到今年才尘埃落定,作为普通消费者,赢得一纸胜诉多有不易,不难想象。这也是不少消费者对于诉诸维权的主要顾虑。因此,在司法途径之外,还需要进一步畅通其他维权渠道,强化维权合力。

上述两起案件中,消费者在起诉之前,也采取了其他办法维权,但效果都不理想,它们为何没能发挥应有作用?治理营销骚扰,各方得较真起来。这个“较真”,不仅需要消费者对于维权的不沉默、不妥协、不放弃,也需要市场监管部门、通信主管部门、消费者协会等主动作为、认真履职。

从更多消费者勇敢站出来提起诉讼,到法院作出更多支持判决,消费者的维权意识在提高,司法治理的力度也在加大。全社会都朝着这个方向持续发力,骚扰营销的“尾巴”也注定长不了。

相关文章

民警违停车辆致摩托车司机追尾死亡:责任认定遭质疑,当地责令重新调查

苹果AI遭打击:扎克伯格挖角基础模型团队负责人,更多员工或离开

国防部:解放军有信心有能力粉碎“台独”分裂幻想

周一为什么这么难熬?

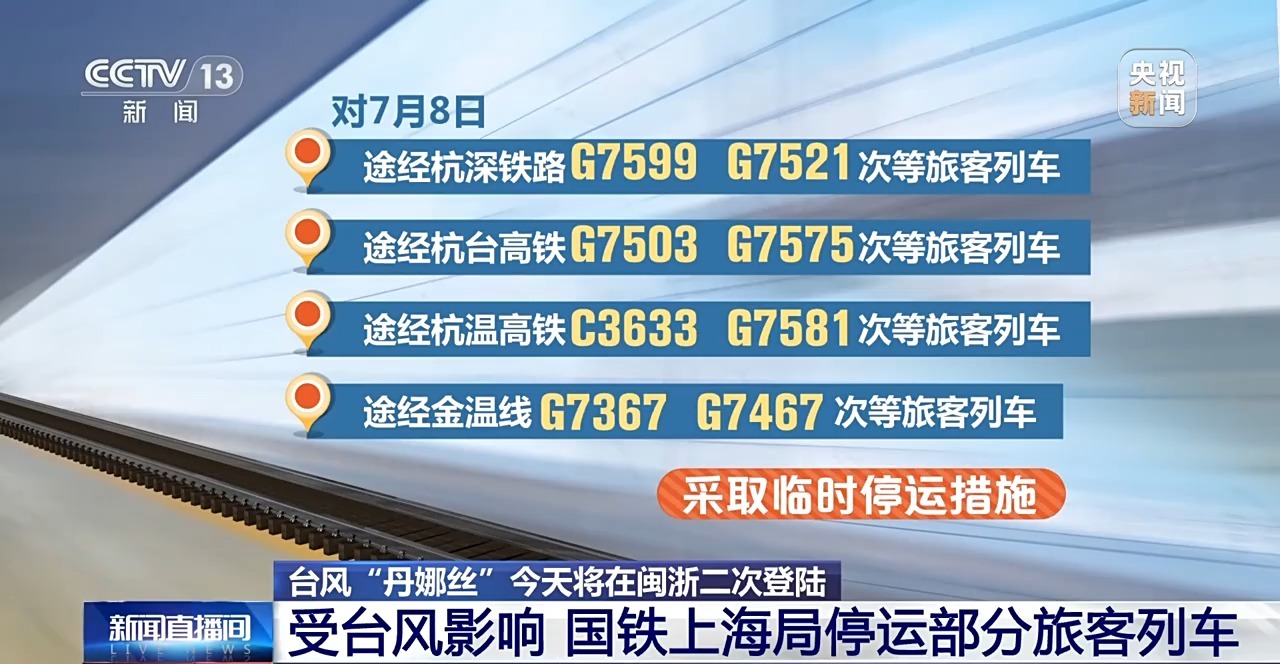

台风“丹娜丝”今天将在闽浙二次登陆,国铁上海局停运部分列车

江门市多个区的自来水被质疑像酱油像黄河水,水务部门:水质没问题

竞彩湃|弗鲁米嫩塞能否捍卫巴甲荣耀,日本二队全力输出?

国防部介绍山东舰航母编队访港情况

今年上半年上海港进出国际航行船舶2.3万艘次,创历史同期新高

A股单边上行:沪指涨0.7%报3497.48点,4282股收涨

国防部:“锋刃-2025”国际狙击手射击竞赛将在新疆举办

赵鹏履新内蒙古自治区政府副秘书长,原任北京顺义区委常委

云南发文规范自然保护地旅游活动:充分考虑生态承载能力

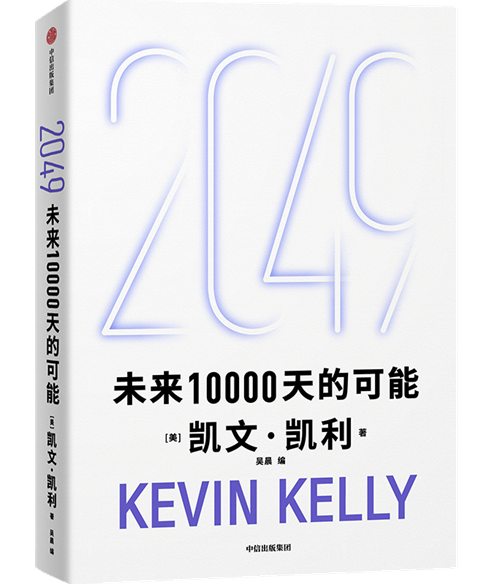

AI发展的三种可能性与重新被定义的真实

一轮四败战绩惨淡,国乒男队统治力下滑肉眼可见

《大状王》即将在天桥上演:以人鬼相映的设定探讨何为善恶

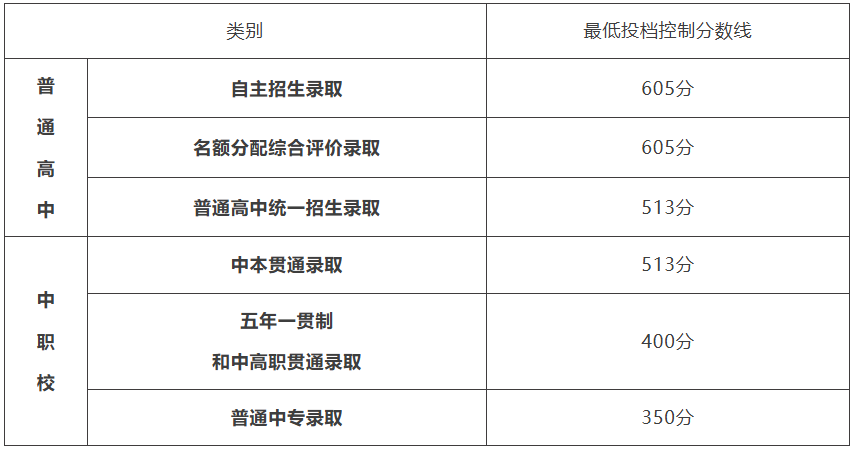

上海市高中阶段学校招生最低投档线公布:自招线605、普高线513

抗战胜利80周年主题展今起面向公众开放

俄交通部长被免职当天在车内身亡:曾负责库尔斯克州防御工事

- 亮剑沪网·E心为民|上海市、浦东新区两级网信办开展“网络法治服务日”活动

- 自然资源部一季度新批用海项目中,涉历史遗留围填海项目56个

- 市场监管总局:在全国集中开展食用植物油突出问题排查整治

- 马上评|古籍书店焕新归来,“故纸陈香”滋养依旧

- 廊坊市长:健全依法决策和决策纠错机制,把群众满意作为工作准绳

- 新科世界冠军!雨果4比1战胜林诗栋,首夺世界杯男单冠军

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯