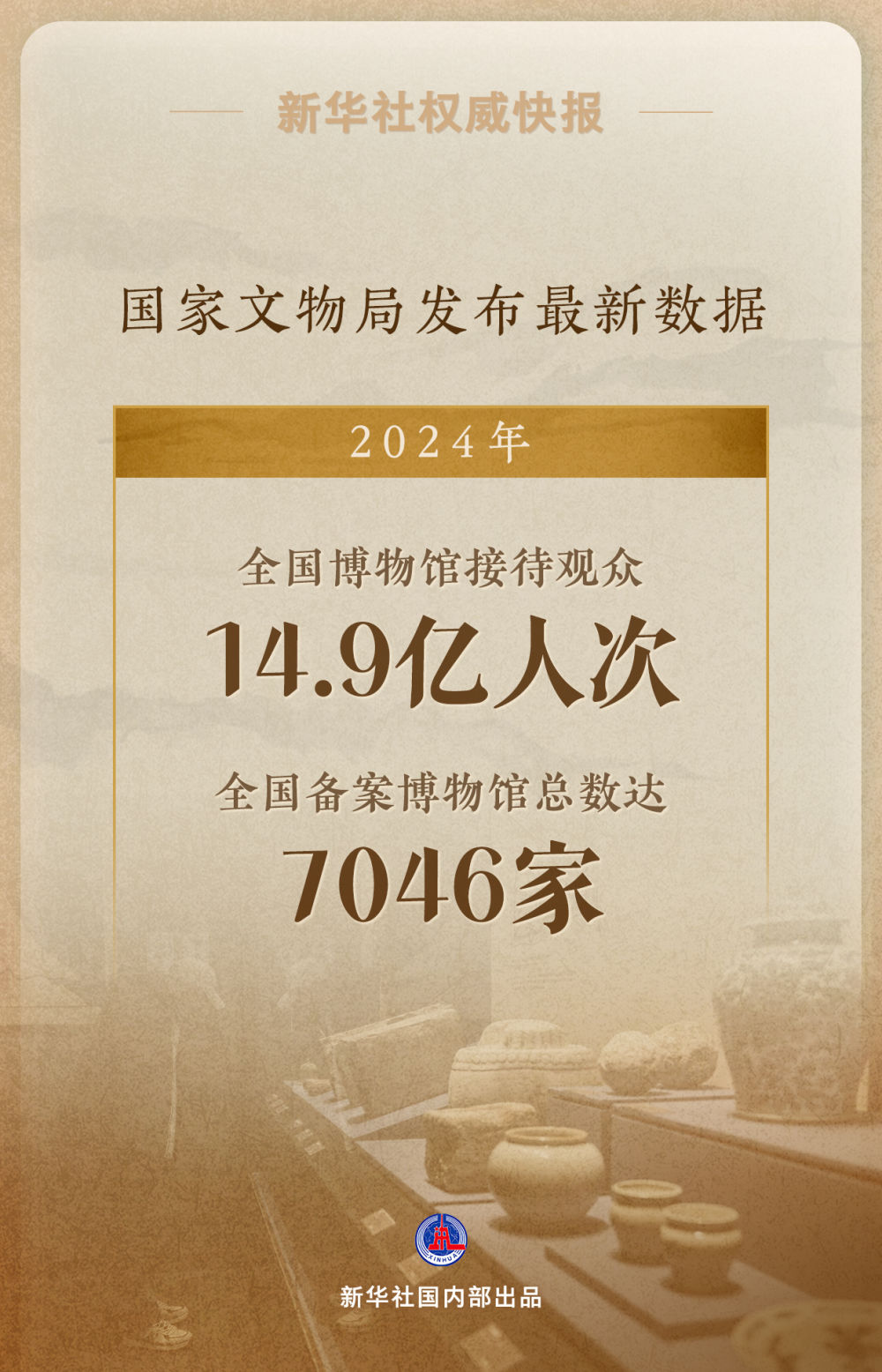

上博东馆常设陈列入选全国博物馆“十大精品”

2025年“5·18国际博物馆日”中国主会场活动在北京大运河博物馆举行。获悉,“第二十二届(2024年度)全国博物馆十大陈列展览精品推介活动”终评宣布,“上海博物馆东馆常设陈列入选”十大精品奖。

上海博物馆作为享誉世界的顶级中国古代艺术博物馆,拥有海内外体系最完整的中国古代艺术通史陈列,是展示中华文化的重要窗口。上博东馆珍贵文物的展出比例从人民广场馆的4%左右提高到10.5%。

上海博物馆是全球中国古代艺术门类最齐全的博物馆,目前文物门类超过33大类,藏品总数超过102万件(套),珍贵文物近14.5万件(套),拥有海内外体系最完整的中国古代艺术通史陈列,是展示中华文化的重要窗口。

上海博物馆东馆 中国古代青铜器展厅

上博东馆立足艺术史高度,拓展展览内涵,将原有艺术专题展做通、做全、做精,打造中国古代艺术通史陈列,更好讲述深厚的中华文脉。上博东馆珍贵文物的展出比例从人民广场馆的4%左右提高到10.5%。其中,青铜馆、书法馆、绘画馆、印章馆是海内外唯一的常设通史陈列,陶瓷馆、货币馆也是海内外体系最完整的通史陈列之一,与雕塑馆、玉器馆等八个常设展厅堪称八部“中国古代艺术史教科书”。

上博的“中国古代青铜馆”最早展出于1973年,为国内外第一个专题陈列中国古代青铜器的艺术馆。东馆青铜馆为50年以来的第六次陈列改建,在陈列结构、展品选择、阐释说明、视觉环境等多个方面都在继承前人的基础上更新迭代,展现出上博在收藏与研究方面“守正创新”“强基固本”的专业精神。其中,青铜器制作技术版块增加了多种技术手段内容,辅以多媒体视频、互动游戏、专题展示等,向观众直观阐释更多相关知识点。

展览现场 战国 商鞅方升

最新陈列共有八个板块:萌生期、育成期、鼎盛期、转变期、更新期、融合期、复古期、青铜器制作技术。整个陈列精选500余件展品,反映了公元前18世纪夏晚期至公元19世纪中叶清中期的3600年间,中国古代青铜器发生、发展、演变的历程,是目前海内外唯一的体系最完备的中国青铜器通史陈列。

原陈列中的绝大部分展品将继续展出,如镇馆之宝大克鼎、牺尊、子仲姜盘等。同时新增近百件展品,包括夏晚期的绿松石牌饰和单翼铃、铸有早期青铜器铭文的甲壶、战国的商鞅方升、新莽的同律度量衡诏衡杆和诏版、北宋的大晟编钟、明代的喷水鱼洗等。

上博东馆雕塑馆展陈是基于人民广场馆雕塑馆的改陈升级,主要体现在文物门类拓展和展线历史延伸两方面。文物门类拓展方面,展览立足馆藏立体造型类文物,从艺术视角出发,展出和阐释上博馆藏骨雕、玉雕、青铜器、木俑、陶俑、墓葬刻石、金铜造像、石雕造像、木雕造像、泥塑造像、瓷塑、竹、木、牙雕等289件/套立体造型文物,较人民广场馆雕塑展增加近两倍数量,其中,有三分之一为首次公开展出。

上博东馆雕塑馆

展线历史延伸方面,展览在原有雕塑馆“战国秦汉”“魏晋南北朝”“隋唐五代”“宋辽金”四大版块的基础上,向前扩展到商周时期,充实成为商周、秦汉版块;向后新增元明清版块,重新展示这时期雕塑的工艺之美和贴近现代人审美的鲜活世俗气息,改变大众对元明清雕塑拘谨、守旧、衰败的刻板印象。在继承人民广场馆雕塑展原有经典展陈的基础上扩充和优化调整,形成“商周秦汉”“魏晋南北朝”“隋唐五代”“宋辽金大理国”“元明清”五大版块,展现一部有形的中国古代雕塑艺术通史。

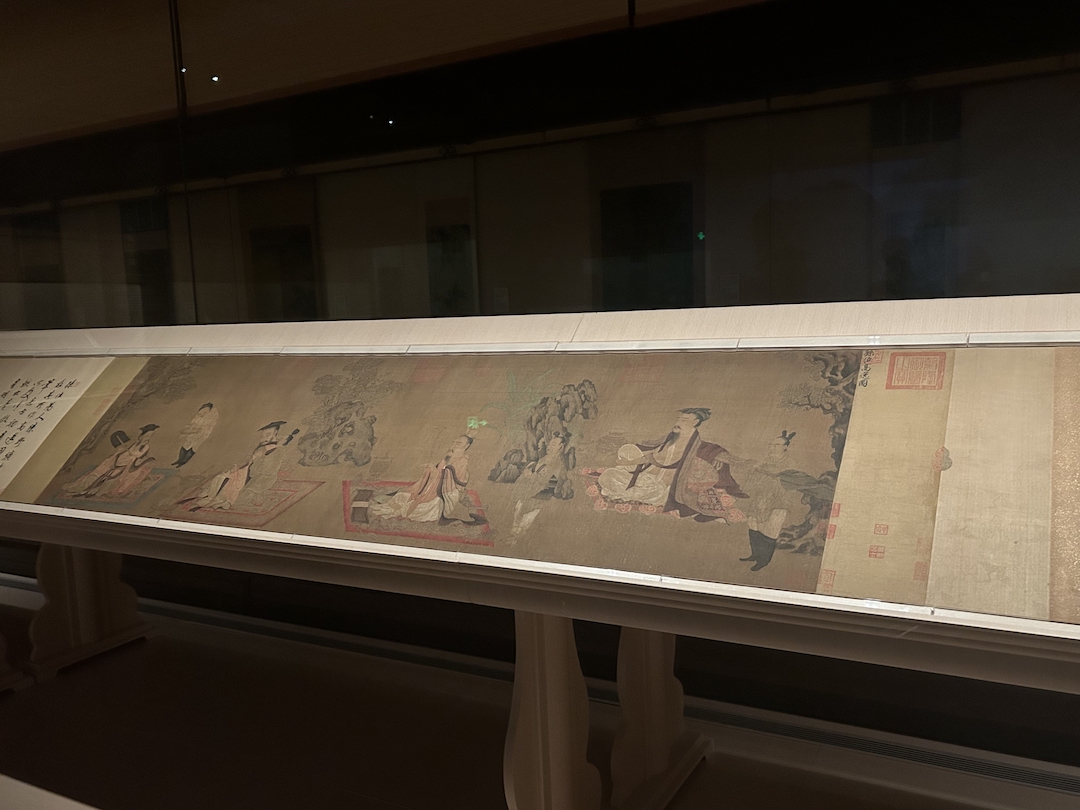

上海博物馆的中国历代绘画馆、中国历代书法馆是海内外唯一的书画分开、系统展示中国古代书画通史的常设展。经过全面升级、创新改陈后,书画两馆在内容、功能、空间上实现了全方位提升,不少国宝级书画珍品和多年未公开展出的名家代表作重现眼前。

书画馆开馆首展现场 孙位《高逸图卷》

书法馆在呈现古代经典的同时,还特别新增现代书法版块,以展示近现代书法家的传承与创新。这些作品将阐释20世纪以来书法艺术的发展历程,使得上博书法通史更趋完整。 绘画馆的展陈时间线相较于人民广场馆时期进一步延伸至现代,新增近现代绘画板块,使得上博绘画通史展示更为完善。

中国历代书法馆

上博东馆书画常设展厅全面开放后,书法馆、绘画馆、海上书画馆及书画特型馆总展陈空间面积达到4000平方米,总计展出300余件(196套)作品,几乎集结了历代书法、绘画流派,个人风格的经典画家的代表作,超70%为全新亮相。展厅共准备了6套书画方案以备轮换,将每半年更换一次展品,3年总计将展出1200件作品,首次亮相或久未露面的馆藏书画精品将陆续呈现。

上博东馆之“中国古代陶瓷”展位于上海博物馆东馆3层,面积近1800平方米。展览在人民广场陶瓷馆原有体系框架的基础上,遴选出558件/组具有代表性的馆藏精品,其中近50%的展品为首次亮相,展品总数增加了近百件。展览按时间顺序分为七大版块,多维度、多角度地呈现了中国古代陶瓷从诞生、发展到繁荣的全过程。它不仅是一部物质文明的编年史,更是一条精神文化的“历史长河”,堪称一部中国古代陶瓷的“通史”。

中国古代陶瓷馆

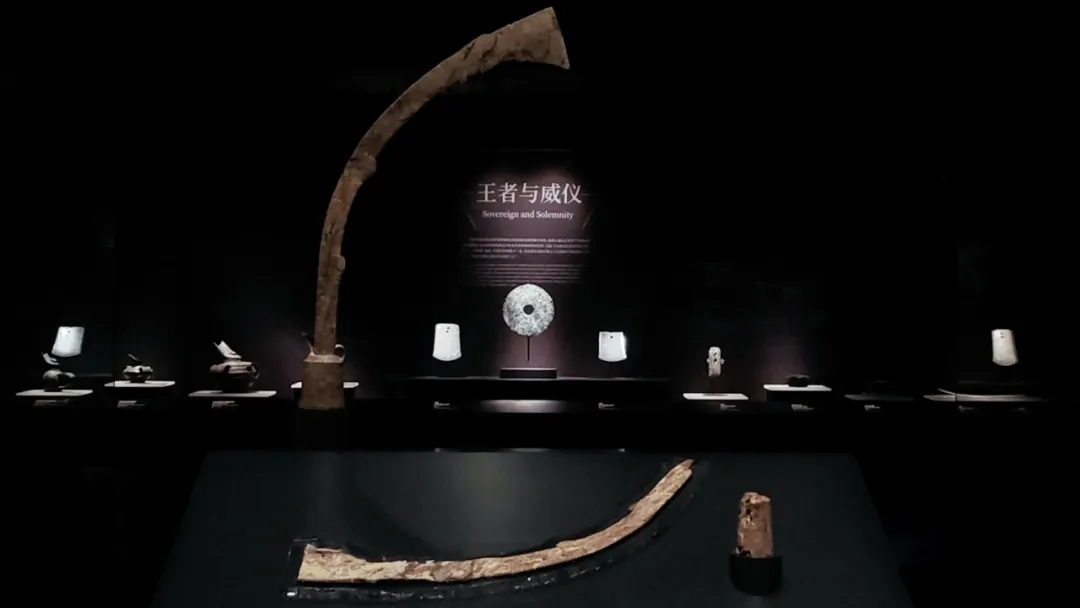

上博东馆之“中国古代玉器”展在原人民广场馆常设展陈的基础上,致敬经典,传承创新,同步提升内容与设计。东馆玉器馆延续通史框架,展出自新石器时代至清代的360件组馆藏玉器(原人广馆展出260件组),并增补绿松石、玛瑙、翡翠等作品,完善观众对古代玉器用材及发展的认知。

中国古代玉器馆

挑选近80件重点展品进行阐释或拓展说明,辅以线图、拓片、使用复原图或动画,以及同期其他门类的相关艺术品等。多角度讲述,“轻”学术落地,丰富了展览内容,以帮助观众深入了解中国古代玉器的发展历程、功能演化和历史文化价值。

1997年开放的上海博物馆中国历代印章馆是海内外首个中国印章常设陈列。其展陈逻辑与陈列方式科学、学术、前沿,迅速成为印章陈列的典范。新陈列更名为“中国历代玺印篆刻馆”。

中国历代玺印篆刻馆

玺印篆刻馆展出精选文物568件/组,玺印部分300多件,篆刻部分近260件。其中新品约占35%,总数亦较之前增加近百件。上海博物馆的玺印篆刻藏品约15000件。其中古玺印收藏具三分天下有其一的地位;而明清篆刻作品的典藏因脉络完整、精品集中,在国内外首屈一指。中国历代玺印篆刻馆的陈列体系,即是在此丰厚典藏的基础上,再融入当代中国印章史的前沿学术研究成果而构建起来的。

上博东馆中国历代货币馆展览在继承前人收藏和最新研究成果的基础上,立足于人民广场馆原货币馆经典展陈,是第五次陈列改建。改陈后的货币馆面积近1000平方米,展示馆藏钱币一万四千余件,总量为原展陈的四倍,是上博东馆展示文物数量最多的常设展厅。

货币馆:中国历代货币展

此次陈列基于人民广场馆货币馆经典展陈,在原有先秦至清的历史框架上,向后扩增至民国时期、新中国成立之前,从内容上进一步扩展和深化。展览以中国币制的发展为线索,按时间顺序分为七个板块,分别是中国古代货币的起源和统一,中国古代货币的成长期、变革期、繁盛期、多元发展,近代币制改革和金融体系的构建等六大板块,以及中国革命根据地货币的专题板块,完整呈现中国古代至近代的金融货币变迁。原货币馆集中展示的钱币铸造与印制工艺板块,则按时代拆分展示在各个板块中。

上博东馆考古馆“考古上海”是上海博物馆建馆以来的首个考古常设展。展览聚焦城市探源,立足考古视角,运用考古语言,从“何为考古”的角度,梳理出“何以上海”6000多年的城市文脉。展厅位于上博东馆4层,面积1000平方米,总计展出2000余件/组文物,均为上海地区历年考古出土。作为上博东馆焕新登场的两个主题陈列之一,“考古上海”在内容上有两条主线,一明一暗,相互交织,明线是展现上海6000年的历史,暗线是普及何为考古学。

上博东馆考古馆“考古上海”

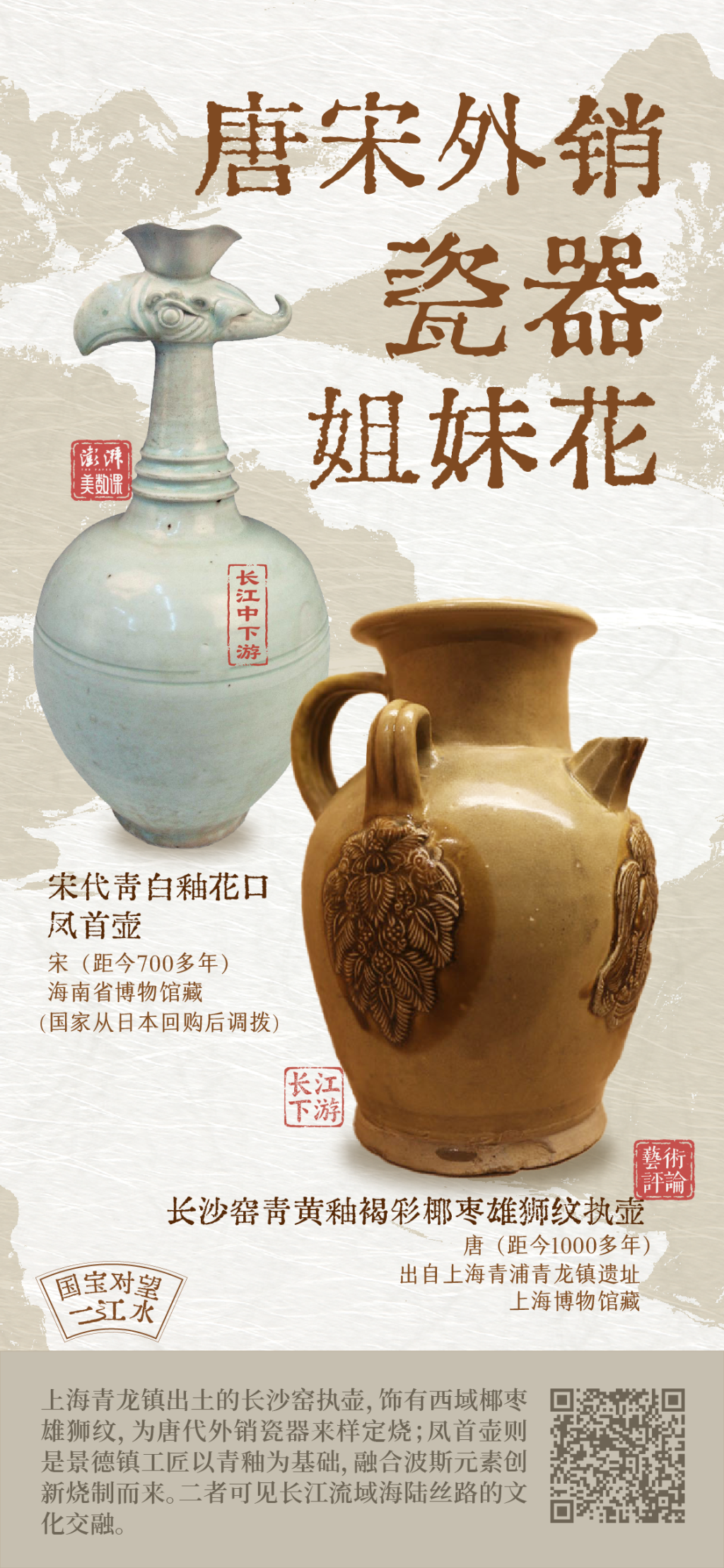

上博东馆“China·世界:陶瓷与中外交流”展是上海博物馆东馆全新策划推出的常设陈列。展览既是一部浓缩的贸易陶瓷史教科书,也是海内外首个以陶瓷为媒介,展现隋唐至明清,中外经济、政治、文化交流的通史陈列。展览精选365件/组展品,其中近半数为首次公开展出,全面展现隋唐、宋元至明清,中国贸易陶瓷面貌的历史变迁,几乎将代表性品种一次完整呈现。从贸易陶瓷的代表性品种,到港口变迁、运输航线、贸易范围,再到中外窑业互动,展览涵盖了贸易陶瓷的基本面貌,核心问题,以及前沿研究,甚至暗藏了一些瓷器鉴定小彩蛋,堪称一部生动、全面的贸易陶瓷史教科书。

陶瓷专题馆

上博东馆之“江南造物馆”位于上海博物馆东馆四楼,展厅面积达1649平方米,其中包括一个中心挑高15.4米、面积290平方米的中庭,以及一条长约30米的外光廊道。这是东馆中唯一引入自然光线并可观赏户外景观的文物展厅。整体风格现代简约,通过解构和重组的方式诠释江南文化的形式与内涵。

江南造物馆

展厅内常设“诗心造物——江南工艺的世界”主题展览,从工艺文化的视角介绍江南传统手工艺的主要品类、地域特色、文化内涵、审美特点、工艺成就和历史地位。江南造物馆开幕后首轮展品540件/套,近九成为珍贵文物,一年中经部分展位数轮换展,展品总数达700余件/套,其中超过一半以上的展品为首次与观众见面。

(本文内容据上海博物馆相关资料整理)