诸大建:工业革命是数字化的智能革命和低碳化的绿色革命

在中欧绿色合作与可持续发展的时代背景下,能源转型成为全球关注的核心议题。11月7日,在主办的2025进博会上海会议活动“永续之道:中欧合作构建绿色创新生态系统”论坛上,同济大学特聘教授、可持续发展与管理研究所所长诸大建,从产业层面出发,发表了题为“从中国能源转型看绿色价值链打造”的主旨演讲。

诸大建认为,中国绿色发展的未来,上半场2020-2035年,是新能源的产业化,以新能源产业为动力推动经济发展;下半场2035-2060年,是产业的新能源化,实现传统产业全面向绿色能源体系转型。第四次工业革命是数字化的智能革命和低碳化的绿色革命,是手携手的双工业革命。未来15年,中国在新的工业革命中大有可为,可以很自信地讲好中国故事。

用电量激增,能源转型需稳扎稳打

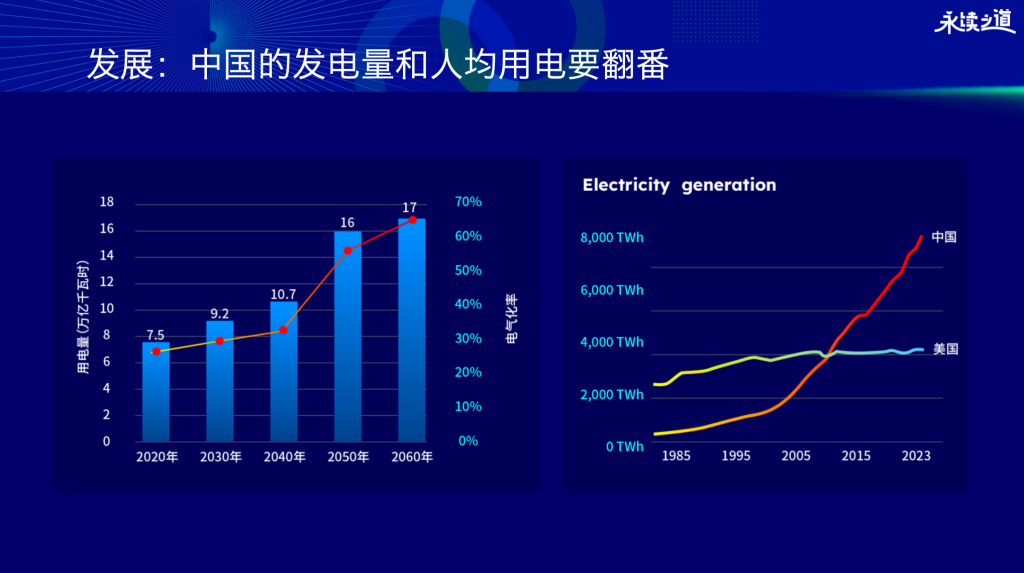

从2000年到现在,中国的用电量和能源结构发生了翻天覆地的变化。根据马斯克的数据,2024年,美国约有4亿人口,人均用电量1万多千瓦时,总量约4万亿千瓦时;而中国目前用电总量已达到10万亿千瓦时,是美国的两倍多。相关数据显示,从2000年到现在,中国的电力消耗已经翻了两番以上。未来,为了支撑经济增长和新能源发展,预计总发电量还要继续翻番,达到17万亿甚至更高。

图表来源:诸大建教授PPT(以下图表均为该来源)

用电需求和增长动力来自哪?诸大建分析道,这主要是因为新兴产业的崛起带来了巨大的增长需求。尤其是“算力经济”和“新三样”(新能源车、锂电池、光伏)等领域,都是电力消耗的大户。“算力的终点就是电力。数字经济与绿色能源必须携手并进。”诸大建表示。中国以可再生能源为主推动算力,在保障能源安全的前提下,加快绿色电力转型。

不仅如此,在诸大建看来,未来中国的发电能力可能需要提升到30多万亿千瓦时。这是因为可再生能源具有波动性,一天24小时中只有大约8小时能稳定发电。要替代传统火电,装机容量至少要达到火电的三到四倍,才能满足同等的用电需求。

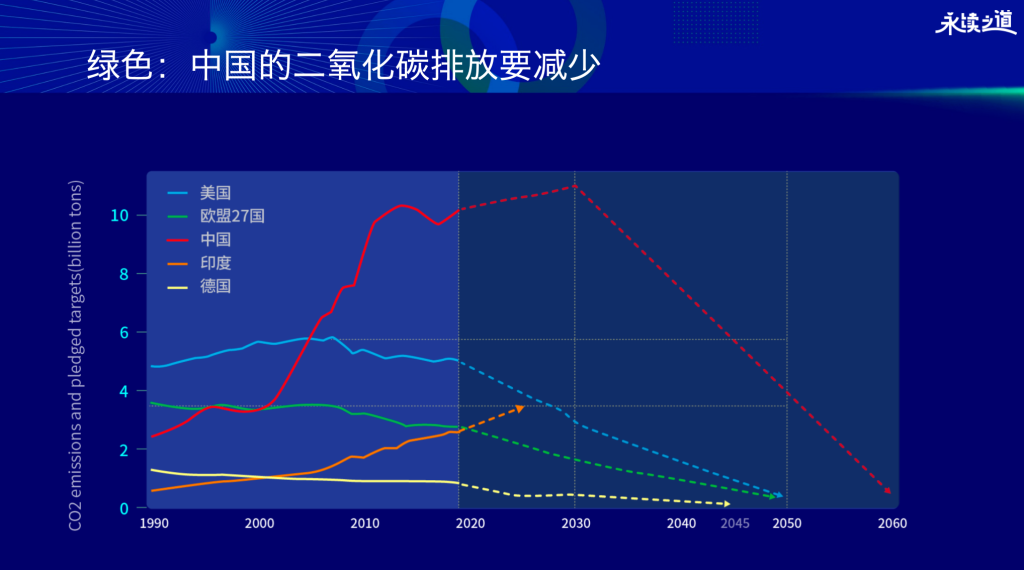

这意味着,二氧化碳减排的压力将更加严峻。中国计划到2030年实现碳达峰,之后第一个五年目标是减少7%左右。而后,从2035年到2060年,每个五年规划平均减排幅度要达到10个百分点以上,累计减排超过60%。诸大建将其划分为三个阶段。第一阶段(至2030年),主要依靠对煤炭、石油、天然气等传统能源的优化利用来实现减碳;第二阶段(2030年至2050年),以新能源为主的零碳能源逐步成为减排主力;第三阶段(2050年至2060年),通过森林碳汇与CCUS(碳捕获和封存)等手段实现最后的“净零排放”。

在碳减排的路上,中国正稳扎稳打地推进绿色发展。诸大建谈到,“绿水青山就是金山银山”这一理论的意义在于,中国要探索出既能保持经济稳定增长,又能实现可持续发展的路径。根据规划,到2035年,中国的GDP要在2020年的基础上再翻一番。绿色能源转型正是实现这一目标的关键支撑。如果只有经济增长而缺乏能源保障,那只是“绿色乌托邦”;如果完全依赖传统能源,又会走回老路。

从能源到产业,构建绿色价值链

中国的绿色转型不仅是一场能源革命,也是一场产业和技术革命。随着“双碳”目标的深入推进,2030年后中国绿色转型的关键在于四个“脱钩”:能源、工业、建筑和交通。当前碳排放中,能源部门占比最高,其次是工业、交通和建筑。未来,减排重点在能源与工业两个领域,将率先实现脱钩。

从时间纬度上看,中国能源转型的上半场,是从现在到2035年的能源脱钩阶段。以风能、光伏等清洁能源为主体,建立新型电力系统,实现供给侧绿色化。下半场是2035年以后的产业新能源化阶段,将清洁能源深入应用于工业、交通、建筑等终端,实现需求侧绿色转型。

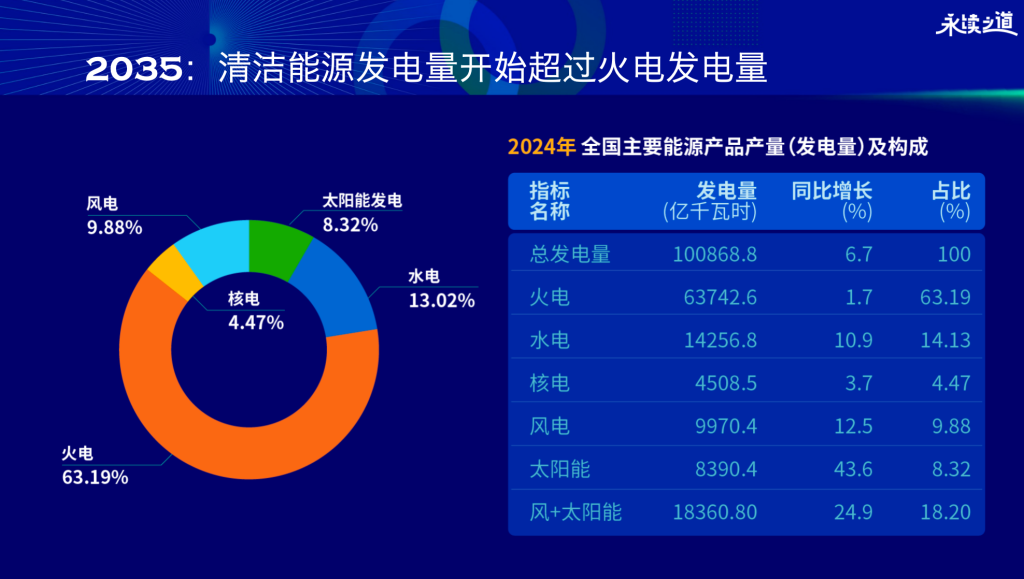

目前,中国新型电力系统建设已完成约30%。从数据看,2020年中国电力装机仍以火电为主,新能源(含水电、核电)占比不足50%。到2025年,火电占比降至43.14%,新能源占比首次突破50%,成为装机主力。根据规划,到2035年,清洁能源发电量将超过火电,煤电将由主导型能源转变为保障型能源。

诸大建认为,未来的新型电力系统以“源网荷储”一体化为核心。“源”指发展风能、光能等替代传统火电;“网”指通过特高压输电实现跨区域互联,如“蒙电入沪”工程;“荷”包括工业、交通、建筑等用电终端;“储”解决新能源波动问题的储能体系。其中,储能是关键环节。诸大建表示,未来储能产业将成为电力系统的支柱,不仅保障供电连续性,也能实现电网的双向调节。

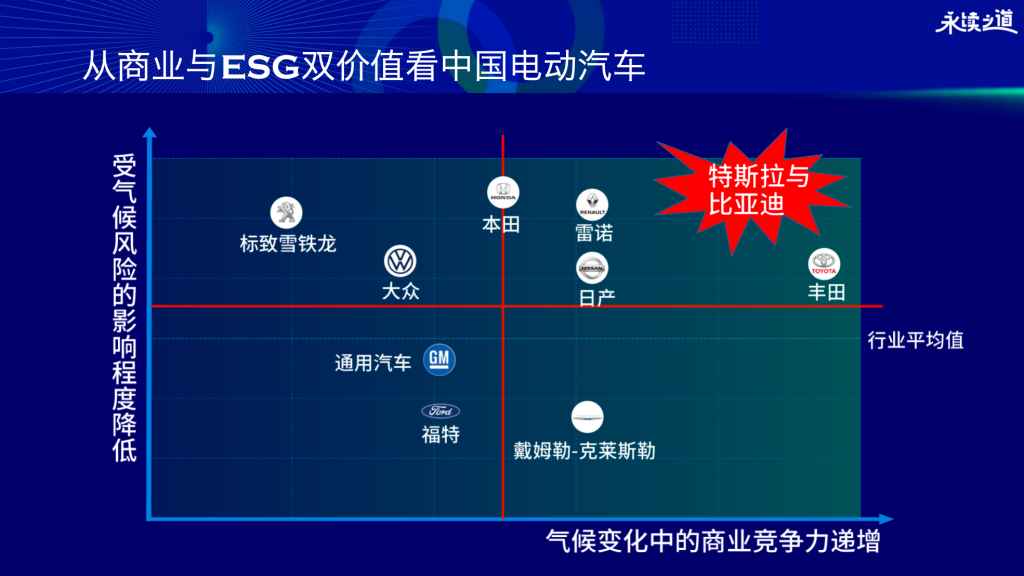

到2035年,中国的新型能源体系基本确立,绿色转型的重心将从能源供给侧逐步转向工业、交通、建筑等终端使用部门。以汽车行业为例,传统的竞争衡量标准只关注经济效益,如产量、利润或市场占有率。而在“双碳”背景下,汽车制造不仅要看经济效率,还要看其能源结构、碳排放水平和可持续发展能力。因此,企业的崛起并不仅仅是市场创新的结果,更是绿色竞争力与智能制造融合的体现。

“今天,绿色竞争力正在成为新的评价维度。”诸大建指出,如果以经济竞争力和绿色竞争力为两条坐标轴,真正具备竞争优势的企业,应当位于两者兼优的象限。可持续发展不再只是宏观的理念,而已成为可操作、可量化的产业标准。

中国的绿色发展,也是对整个价值链的系统性重构。以新能源汽车产业为例,动力电池是产业链的核心环节。目前全球十大动力电池企业中,中国占六家,并在技术和产能上处于领先地位。这种优势源于完整的上下游体系。上游掌握镍、钴、锂等关键原材料;中游具备高效制造和技术创新能力;下游通过回收体系实现循环利用,构建了闭环的绿色供应链。“正因为这种全产业链的布局,中国在全球新能源供应体系中具有不可替代的地位。”诸大建表示。