从史前巨兽到文化顶流:真实的恐龙,什么样?|湃客Talk

“你以为古生物学家天天在沙漠里挖巨型恐龙骨架?其实他们可能蹲在稻田里找指甲盖大的化石碎片!”当暑期档电影《侏罗纪世界4:重生》以单日7100万票房席卷全球时,上海自然博物馆的恐龙大展也迎来观展热潮。银幕上的恐龙叱咤风云,而现实中的古生物学家却常常俯身于泥土之间,在细微处寻找演化之谜的答案。

这样的坚持终获回报。最近揭晓的2025年未来科学大奖中,生命科学奖首度花落古生物学家。季强、徐星、周忠和用数十年野外考察与精细研究,向世界宣告:恐龙并未灭绝,它们只是换了一身羽衣,仍在我们头顶的蓝天翱翔。

本期《湃客Talk》邀请上海自然博物馆研究员何鑫与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所博士后廖俊棋,一起聊聊“寻龙”野外的苦与乐,解析恐龙为何让人类如此上头,也谈谈古生物专业毕业后究竟能干啥——奉上既涨知识又有趣的“恐龙文化指南”。

*点击下方收听本期节目

【本期主播】

陈玉坤 湃客编辑

【本期嘉宾】

何鑫 上海自然博物馆研究员

廖俊棋 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所博士后

【内容节选】

*以下内容为基于节目录音的口述稿,仅对语法与用词稍作修改。

寻龙记:从荒野到博物馆之旅

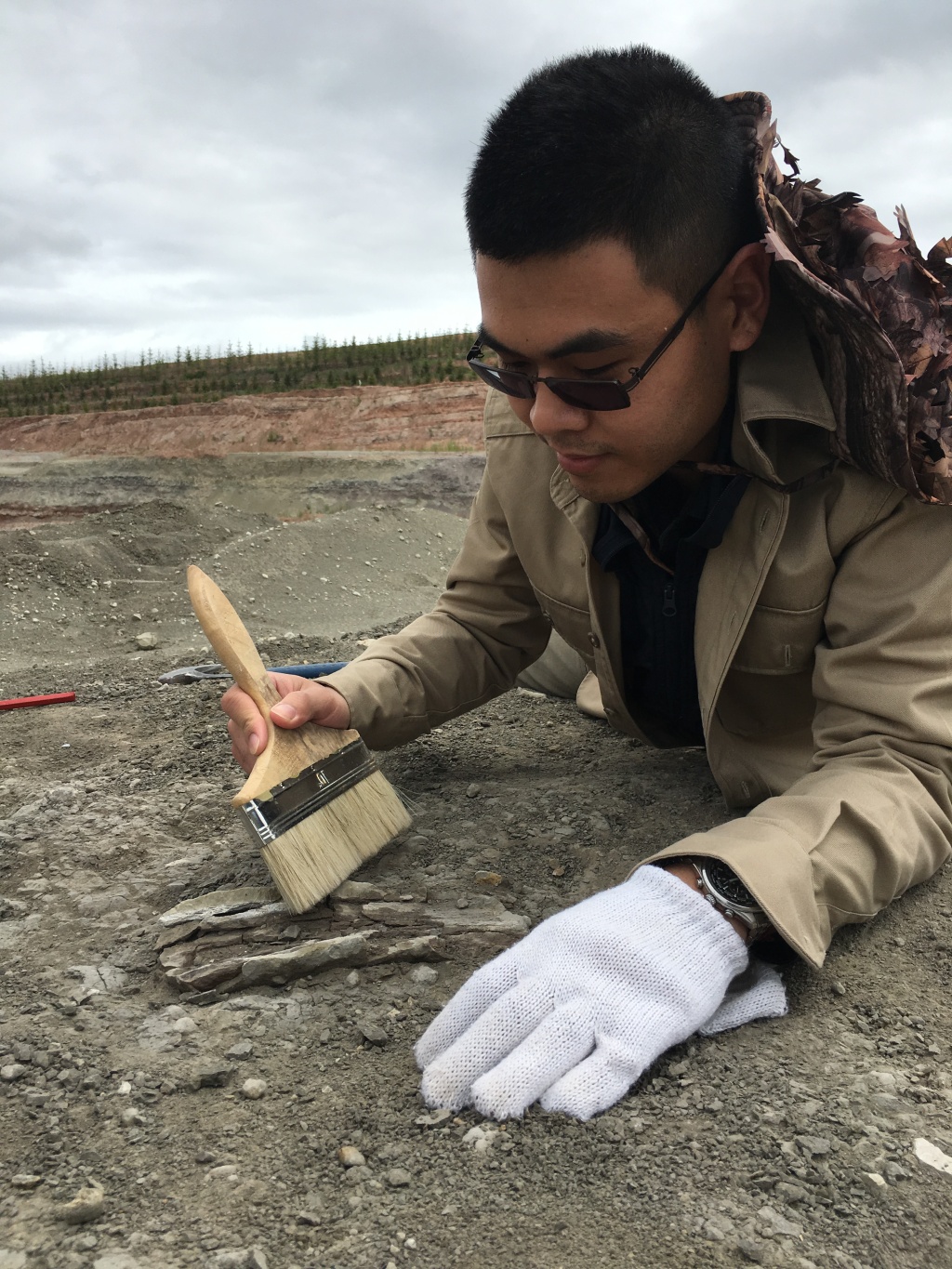

廖俊棋:野外科考,就像“拆盲盒”

有次野外科考,第一天教授就跟我们说:“如果不小心受伤了要去看医生,最近也要坐车两个小时,而且那是一个兽医。”

有时我们必须在野外搭帐篷。你觉得很舒服的阴凉地,可能正好也是毒蛇、蜘蛛觉得凉爽的地方。收帐篷时,你会发现帐篷底下钻出很多蜈蚣、蝎子。

在野外煮饭,半夜会遇到野生动物来偷东西。我在美国时,就听到过狼嚎,半夜还有郊狼跑来翻包。如果知道这一带有熊出没,我们就会随身带防熊喷雾。

在野外科考,防晒、补水、确认天气都很重要;最重要的是,要量力而行。我曾经带学生去云南野外,有人第一次看到恐龙化石太兴奋,直接往山沟里跳,抱了一堆化石后才发现自己爬不上来。最后我们费了九牛二虎之力才把人拉上来。

挖恐龙前要做大量功课,但能不能找到化石,很大程度上还是靠运气和缘分。找到化石后,为了避免碎裂或损坏,我们通常把整块化石连同包裹的岩石一起切下来,用石膏打包,整块带回实验室慢慢清修。

我们每次都笑称这像“拆盲盒”:拆开可能是珍宝,也可能是一包土。

廖俊棋在野外找化石

何鑫:博物馆里的“化石”,有些能摸有些不能

正在上海自然博物馆举办的恐龙大展,汇聚了国内12家博物馆和科研机构提供的百余件标本,其中包括中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的“顾氏小盗龙”和杨钟健先生发现的“许氏禄丰龙”等珍贵展品。

在一些新闻媒体报道中,大家可能看到有游客不当触摸标本的情况,这类情况更多涉及皮张标本。人手上的细菌和油脂会损伤标本。

而恐龙等古生物展品,有些展出的是真正的标本,即化石本身,珍贵的化石展品需放置在玻璃柜中,有时还需控制一定的温度和湿度;有些则是复制品,采用树脂或石膏上色制作;还有些是模型,即仿制品。

因此,无论是真实的化石、复制品还是模型,展厅通常都不希望、也不允许游客或其他非工作人员触摸,以免受损或引发安全问题。

在特定情况下,教育活动专用展品是允许触摸的,但也要满足一定条件,如事先洗手或佩戴专用手套。

何鑫在野外考察

廖俊棋:被意外发现的恐龙,真不少

很多恐龙化石都是意外发现的。例如在四川修建公路时,曾挖到一种马门溪龙,被命名为“建设马门溪龙”;同次工程中还发现了一种肉食恐龙,因在天然气管道施工中出土,得名“建设气龙”。今年得奖的徐星院士也常以“意外”命名新物种,如“意外北票龙”,以表达惊喜之情。

我国延吉最早的化石是在盖房打地基时发现的,而日本福井一处重要恐龙遗址的发现,始于30年前一位女高中生郊游时捡到的一颗肉食恐龙牙齿。

常有爱好者拿着奇怪石头问我们是不是恐龙化石,判断需观察其是否符合生物骨骼特征。

如果骨头有断面,我们就能看到类似微血管或者骨细胞留下的小洞。所以在野外,很多老师会“表演”一个小测试:把碎片放到舌头上,如果被黏住,多半是化石。

最容易辨认的当属牙齿。牙齿表面有釉质,反光强,许多地方第一次发现的恐龙化石往往就是牙齿。

何鑫:“美掌”“难逃泥潭”,恐龙的名字很有趣

许多恐龙的命名方式与现生动物的命名原则是相似的,常以发现地来命名。

比如,恐龙大展上出现的“朝阳传奇龙”,“朝阳”指的是辽宁朝阳。相似的,“美掌二连龙”中的“二连”是指内蒙古二连浩特。

还有些命名与恐龙外形有关。比如“美掌二连龙”,是指其手部化石保存得特别精美,因此得名。

还有前面提到的“意外北票龙”,因意外发现而得名;“难逃泥潭龙”被发现时位于一个大型泥潭坑中;另外古生物名字中的“某氏”或“某某氏”,往往是为了纪念某位对化石发现或研究有重要贡献的人物。

恐龙大展上的美掌二连龙

恐龙大展上的难逃泥潭龙

廖俊棋:鸟类与恐龙的关系,在中国得到证实

鸟类源于恐龙的讨论始于19世纪。赫胥黎曾根据始祖鸟化石推测鸟类与恐龙亲缘相近,但受限于当时认知,缺乏直接证据。

20世纪70年代的“恐龙文艺复兴”重新审视了恐龙,提出它们可能是活跃的内温动物,并与鸟类在骨骼和行为上存在相似。这一观念在《侏罗纪公园》等作品中得到体现。

中国辽西热河生物群的发现填补了关键空白。中华龙鸟、北票龙等多种恐龙化石均保存羽毛结构,证明许多类群已具有羽毛。例如小盗龙化石,不仅全身覆羽,被发现时还具有与现代鸟类相似的睡眠姿态。

现生动物中,鸟类是恐龙唯一直接后代。它们源自幸存于白垩纪末大灭绝的一支今鸟型类,逐渐形成如今多样化的生态类群。其他爬行动物如鳄类(属主龙类)或蜥蜴、蛇(属鳞龙类)均非恐龙后代。

恐龙大展上的原始中华鸟龙

恐龙经济:史前巨兽成了现代“顶流”

廖俊棋:“恐龙人”和人类,或许无法共存

许多假说认为,如果没有小行星撞击及其引发的连锁灾难,恐龙或许能延续至今。早年甚至有观点认为,伤齿龙等脑容量较大的恐龙可能演化出直立行走的高智能“恐龙人”。

然而,我的看法是:演化充满偶然。像人类这样的智慧物种并非必然出现。任何微小环节的变动,都可能让结果不同。因此,如果恐龙没有大规模灭绝,人类的出现概率将更低,更遑论共存。

若像电影那样把恐龙复活或带回现代,它们能否与人类共存?参考“入侵物种”可知:多数难以适应,少数可能重塑当地生态。

历史上人类活动常导致大型动物灭绝,因此真正能与人共存的,更可能是体型小、食性杂、繁殖快、适应强的种类,如小型驰龙类、伤齿龙或鹦鹉嘴龙,类似今天的城市鸟类或啮齿动物。

何鑫:电影里把恐龙做成怪兽,让粉丝很失落

恐龙形象自发现以来一直在演变。19世纪,巨齿龙和禽龙被塑造成蜥蜴般的模型,至今仍矗立在伦敦水晶宫公园。上世纪80-90年代的童书里,恐龙常被描绘成迟钝、拖尾的沼泽生物。

1993年《侏罗纪公园》以其超前复原技术震撼观众,但30多年后,其中的科学设定已显过时。前年《侏罗纪世界3》宣传时,我曾与导演特雷沃若连线,指出很多不合理的地方。导演当时说,电影里本就是“基因杂交”产物,所以“不科学”也说得过去。到了《侏罗纪世界4》,他们干脆放飞自我,把“畸王龙”做成怪兽,这让恐龙粉丝很失落。

尽管如此,《侏罗纪公园》还是成功将恐龙重新带入公众视野,推动了科研热潮。如今,高投入的纪录片能把最新科研成果迅速转化为影像。相比晦涩的纯学术论文,恐龙话题人人都能聊两句,这未必不是好事。

电影《侏罗纪世界:重生》中出现的恐龙

廖俊棋:复活恐龙,不是完全没可能

过去,恐龙常被复原为灰褐色,一是因为把恐龙当普通爬行动物,参考蜥蜴、鳄鱼的体色;二是借鉴大象、河马等大型动物的灰暗色调。如今,基于羽毛化石中保存的色素体,我们知道了很多恐龙颜色鲜艳。比如赫氏近鸟龙,其头冠含红色素、身体含黑色素,被复原为红冠黑羽。

关于“复活”恐龙,直接提取DNA几乎不可能,最古老的基因片段仅存约200万年,而最后一只非鸟恐龙距今6600万年。

另一种思路是利用鸟类的祖先“基因蓝图”。我在耶鲁访学时见过一个实验:让鸡胚胎停留在特定发育点,使其长出类似鳄鱼的吻部。如果再让尾巴、爪子等特征出现,外形就更像小型恐龙。不过,这些胚胎在实验完成后都会被销毁,不用担心在路上被“半鸡半恐龙”攻击。

就像电影里提到的,恐龙若能“复活”,或许蕴藏巨大医药潜力。

现代医学已经证明,许多生物都能成为药物研发的宝库。比如,水蛭能分泌抗凝血剂;鲎的蓝色血液被用来制备检测试剂;紫杉树可提取紫杉醇,成为抗癌药物;科学家还发现大象和鲸鱼等大型动物患癌比例远低于人类,正在研究它们体内是否存在特殊的抗癌机制。

因此,科学家一再呼吁保护地球生态系统与生物多样性,这不只是为了保护这些生物,也是为了我们人类自己。

何鑫:古生物充满不确定,恰好为商业创意留出了空间

从生态学角度看,无论最早的“侏罗纪公园”岛还是后来的“侏罗纪世界”岛,其生态承载力都极低,恐龙会因为食物不足大批死亡,更不可能如影片中那样扩散全球。

不过,最新一部电影把设定圆了回来:多数恐龙因不适应气候逐渐衰亡,只剩少数个体困守孤岛。总之,电影归电影,我们依旧期待故事继续,但不会把它当科学。

跳出银幕,恐龙早已成为博物馆、游乐场、手办店与动画片的热门题材。本次恐龙展也推出一系列文创,销量不错。把硬核科学转化为可爱有趣的周边,既能刺激消费,也是科普的好事。

而商业电影为追求品牌价值,其内容可能不符合科学,但销量反而更好,这有其内在逻辑在,亦是一种包容。

毕竟古生物本就充满不确定:过去学界描绘的形象已被推翻,今天的复原未来也可能刷新。正因这份未知,恐龙才始终留有巨大的想象空间。

“驯龙高手”:如何把兴趣变成终身职业?

廖俊棋:职场道路虽窄,但也有不少跨领域发展机会

包括古生物学在内的基础学科,就业前景并不算好。过去电影里,博士毕业通常能直接进高校或研究所当教授、研究员;现在电影里的主角都得先做几年博士后。

博士后本质上是“缓冲带”——再发几篇论文、攒够资历,才能竞争正式岗位。国外有不少人做了6-8年博士后,还没找到正式的工作。

对于古生物这样的基础学科,短期内看不到对经济或国家战略有直接贡献,于是世界各地削减经费,往往先从古生物学开刀。

但从另一个角度看,古生物在科学与社会层面仍有不可替代的价值:

首先,帮助我们了解地球生命史。研究恐龙如何适应极端环境,能为人类应对未来气候变化提供参考。

其次,古生物学可以应用在石油、天然气等资源发掘上。还有,恐龙化石拍卖虽具争议,却也形成一条经济链条。

更有趣的是,古生物学研究还能应用于仿生工程学。例如,我在2023年合作发表的论文,对恐龙爪子的功能进行了力学分析;相关方法也被用于研究霸王龙的咬合力。

另一个例子是英国军方与翼龙研究团队的合作,借鉴翼龙多样的翼膜结构,为不同尺度的无人机、飞行器提供灵感。

此外,古生物学毕业生还能在博物馆、自然历史展览策划、科普教育机构工作;在文旅产业中参与恐龙主题公园、化石遗址旅游开发和推广;此外,地质调查局及环境评估公司也会聘用古生物背景的专业人才来做地层年代判定和环境评估。

虽然古生物的职场道路相对狭窄,但只要能灵活运用专业知识,配合多元技能,仍有不少跨领域发展的机会。

恐龙大展上的朝阳传奇龙

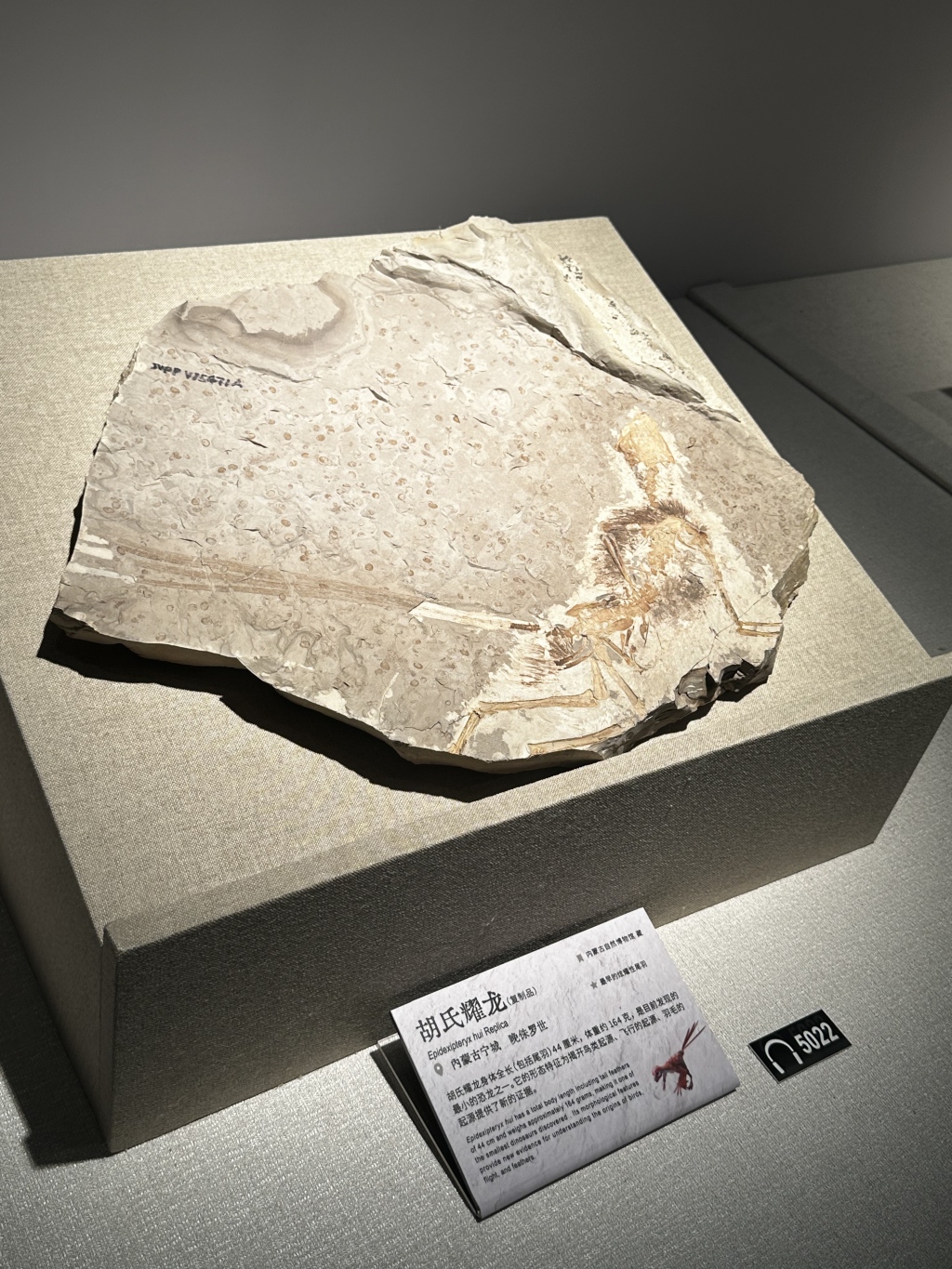

恐龙大展上的胡氏耀龙

何鑫:把兴趣保留成热爱,人类本就应亲近自然

我从小便喜欢恐龙,也爱其他动物。大学报志愿时,我第一志愿填了生物学,第二志愿是地质学,最终被生物学录取。本科快毕业时,我拿到了中科院古脊椎所的研究生面试资格,但因种种原因,还是留在原校继续生态学方向,没回到最初热爱的古生物。

硕士、博士到博士后,我都做野生动物与生物多样性相关研究,后来有幸进入博物馆工作。博物馆包罗万象:既要像高校一样申请经费、做课题、发论文,又能参与恐龙、古生物及现生动物的科普。这段经历让我体会到,路径需要自己把握。

科研中,课题未必总与个人兴趣完全一致,仍要投入完成;课程亦如此,即使对生化、分子生物学兴趣一般,也得认真学。兴趣和现实常有偏差,关键是在选择中坚持。

若你对古生物、生物或环境感兴趣,这是好事——人类本就应亲近自然。若条件允许,可像我和廖老师一样继续深造;若因各种原因无法入行,也可把兴趣保留成热爱。

就像侏罗纪系列电影的导演、演员中不少人儿时同样迷恋恐龙,后来虽未专业学习,却在影视中延续这份热情;也有老师擅长绘画或写作,在非专业领域同样出彩。无论做实体模型还是数字模型,只要愿意坚持,兴趣终会闪光。

【时间轴】

01:14 6500万年前的“顶流”们,来这儿开会了

03:49 野外挖恐龙,防蜘蛛毒蛇还有郊狼

08:50 标本化石不能摸?不仅是“怕坏”

14:03 舌头上的化石:一个有趣的野外鉴定技巧

28:42 难逃泥潭龙?这届恐龙名字是来搞笑的

24:42 恐龙的后代,混得不够好?

32:13 恐龙人:演化树上的“奇葩”脑洞

36:24 侏罗纪系列电影,恐龙还原度如何?

44:39 我们和恐龙共享多少“关键基因”?

52:20 又大又恐怖,原来你也偏爱这口

01:00:03 古生物学毕业,也能研发无人机?

01:01:48 热爱恐龙的N种“进化”方式

配乐:《侏罗纪公园》主题曲 Theme From Jurassic Park

在小宇宙·荔枝·喜马拉雅APP,

搜索“湃客Talk”关注我们

策划、主播/陈玉坤

监制/徐婉

实习生/王瑜琛

本文为澎湃号作者或机构在上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表的观点或立场,仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。