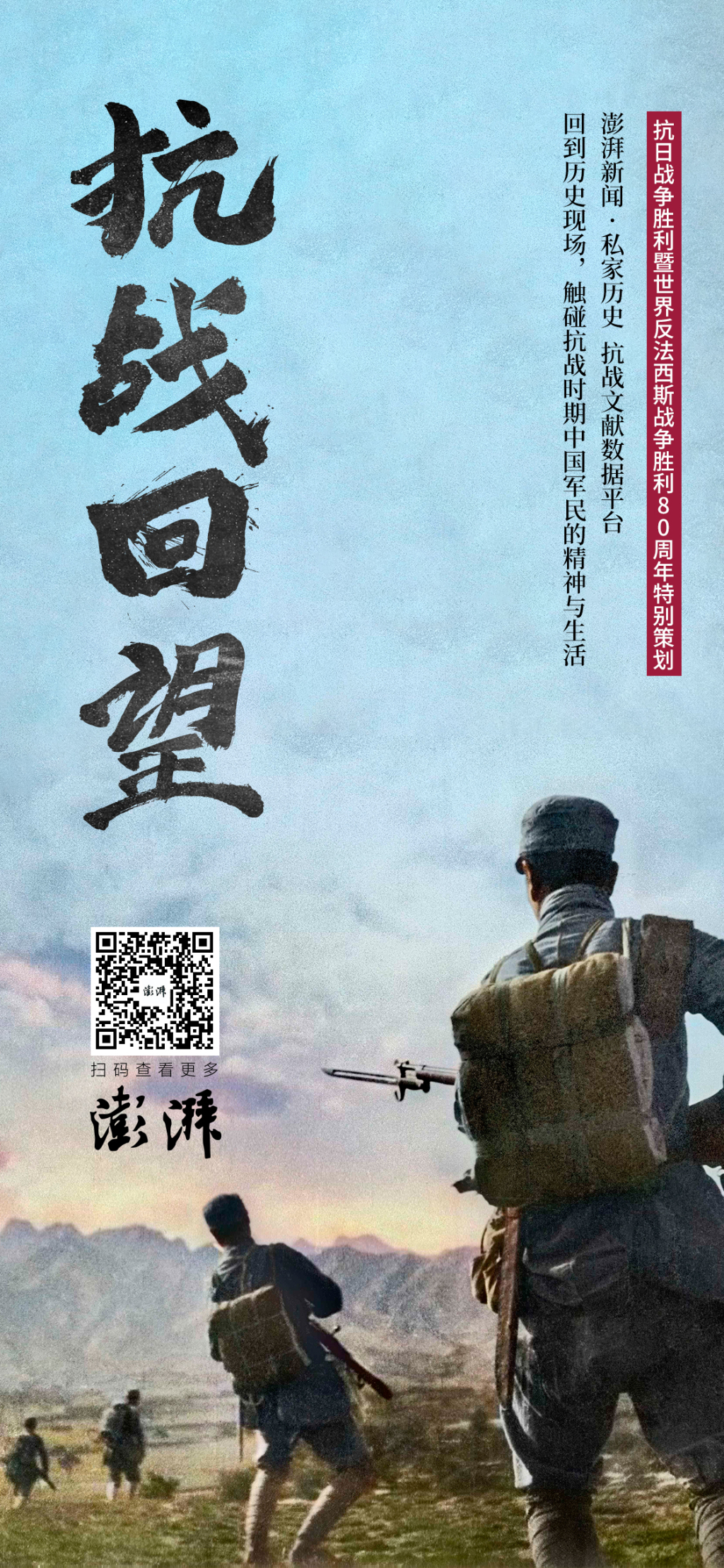

跨海论汉|伊沛霞:宋徽宗“从未有过主宰天下的自信”

当我在邮件中提到,由于免费视频软件的限制,每次视频通话仅能持续40分钟,采访中途可能需要重新登入时,伊沛霞(Patricia Buckley Ebrey)教授立即回邮提议:“你可以用我的账户。”这句简单的话语,在采访尚未开始之际,便让我感受到她的宽厚与体贴,也悄然拉近了我们之间的距离。

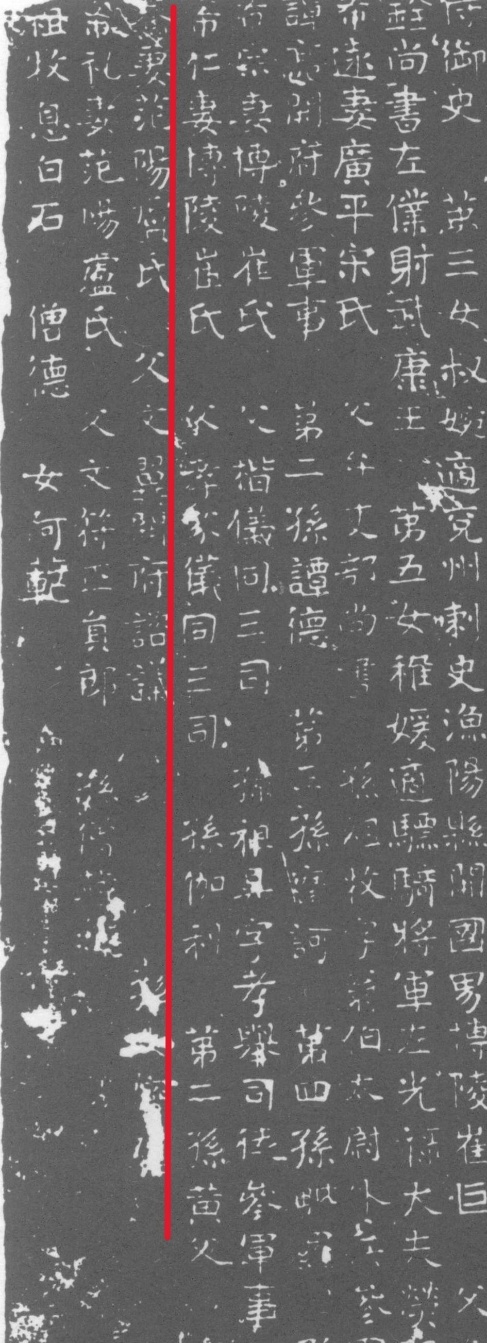

美国历史学者、汉学家伊沛霞教授长期致力中国历史研究,代表作包括《早期中华帝国的贵族家庭:博陵崔氏个案研究》《帝制晚期中国的亲属组织,1000-1940年》《儒家与家礼:帝制中国的礼仪书写社会史》《婚姻与中国社会的不平等》《内闱:宋代妇女的婚姻和生活》(获1995年列文森奖)《积累文化:宋徽宗的收藏》(获2010年史密森学会“岛田”奖)《剑桥插图中国史》以及《宋徽宗:天下一人》等。2013年,她获得美国历史学会颁发的“学术杰出贡献奖”,2020年又获亚洲研究协会授予的最高荣誉——“亚洲研究杰出贡献奖”。此外,她还将《朱子家礼》与《袁氏世范》两部重要古代典籍译成英文。

《宋徽宗:天下一人》,韩华/译,广西师范大学出版社·理想国,2018年8月版

在伊沛霞教授的诸多研究中,宋代无疑是她最为用力、也最为深情投入的一个时代。在撰写《内闱:宋代妇女的婚姻和生活》之初,她反思道:“许多史料是由当时的男性撰写的,其背后建基于我们今天未必认同的道德前提。那么,我是否能找到方式,以同情的眼光来看待各种类型的女性呢?不仅是孝顺的儿媳和自我牺牲的母亲,也包括那些沉溺于嫉妒仇恨的妻子,对他人彻底失去信任、整日谋划争宠的妾室,甚至是抛弃孩子再嫁的寡妇?” 她尝试在制度与情感的夹缝中,恢复这些女性的复杂性与主体性。在《积累文化:宋徽宗的收藏》中,她写道:“我最初从多个角度研究宋徽宗的统治,但最终决定专注于他所汇集的大量艺术与古物收藏——这一庞大而精美的系统。”她认为:“将这些被赋予高度文化价值的物品集中收藏于宫廷之中,是一种政治行为,具有丰富而值得探讨的意义。”在她看来,收藏不仅是物品的静态陈列,更是政治想象与知识秩序的具象呈现;徽宗的“积累”,既是个人趣味的物化,也是国家意识形态的显现。透过这些藏品,我们得以窥见宋代对“正统”与“古”的理解方式。在《宋徽宗:天下一人》一书中,她坦言:“希望能从他的视角出发,重新讲述他的故事。这本书的目标不是为他开脱或定罪,而是力求解释与理解。”最终呈现的是一部对宋徽宗表现出更多同情与共感的传记。这三部作品看似各自独立,实则彼此呼应,构建出一个多层次、交织互补的分析框架,展现出伊沛霞教授对中国传统社会与文化秩序的深刻理解与敏锐观察。

2025年初夏的一个傍晚,视频接通,伊沛霞教授正坐在一间温暖宁静的书房中。她神情温和,嘴角含笑,白发轻柔地拂在额前,映衬出一张亲切、睿智而安静的面庞。她身着黑底白花的衣衫,端庄中透着几分活泼,恰如她谈吐间流露出的温润气息。那是一间真正属于学者的书房:两排高及天花板的木质书架如同通向知识深处的长廊,书籍密密匝匝,有的整齐竖排,有的随意横放,静静见证着她与历史的对话、对学术的深耕。

伊沛霞教授告诉我,她的中文名字并没有什么特别的来历,是早年一位中文老师帮她取的。“那位老师建议每位学生都要有个中文名字,而我当时还没有,于是她就给我起了这个。”这大概是1969年或1970年的事了。也就是说,这个名字已经陪伴她55年有余。提到《宋徽宗》在中国的畅销,伊沛霞教授也感到有些意外,因为,“这本书原本并不是为中国读者而写。”其英文版是第一部为宋徽宗撰写的完整英文传记,在美国的销量大约只有3000册;而中文版出版的第一年就售出了十万册。她解释说:“可能因为许多美国读者从未听说过宋徽宗,而在中国,基本上受过高中教育的人都知道他。”

如今,她正忙于另外一部体量宏大的著作,目前已完成四分之三。这本书聚焦于1925年至2025年间美国“中国研究”的发展历程。在紧锣密鼓的写作过程中,伊沛霞教授仍欣然接受了这次采访。

伊沛霞接受线上采访

“我可能真的有学习中文的天赋”

:您最初是如何开始接触中文的?是什么引发了您对中国历史的兴趣?

伊沛霞:我在芝加哥大学读本科时,学校很重视通识教育,其中有一门课是社会科学,要求学生阅读一些经典著作,比如我们读马克斯·韦伯的著作。我对历史很感兴趣,但学校规定,如果主修历史,必须选修一门“非西方文明”课程,选项包括中国、日本、俄罗斯和印度等相关的课程。我当时觉得俄罗斯不算真正意义上的“非西方”,就在日本、中国和印度之间做选择。我觉得,印度可能过于偏向“精神层面”,而在历史和现实层面上考量,中国都比日本更吸引我。就这样,我几乎在五分钟内做出决定——选修“中国文明”。接着我想,既然学中国文明,也该学中文,于是就报了中文课。我当时遇到一位导师——研究宋代经济史的汉学家郝若贝(Robert Hartwell)。他建议我从文言文学起。于是,我大二那年选修了由顾立雅(Herrlee G. Creel)教授主讲的文言文课,并继续学习“中国文明”课。中国文明课持续了一年,分别由顾立雅教授、柯睿格(E. A. Kracke)教授和何炳棣教授主讲。我那时觉得,关于欧洲文明的研究更成熟和深入,而关于中国历史的研究就没有那么系统或深入。

:在您开始接触中文和中国历史的年代,美国社会对中国的呈现怎样?您当时对中国有多少了解?

伊沛霞:那时候,除了偶尔能在报纸上看到一些零碎内容,我对中国几乎一无所知。我记得,我上初中时,电视已经开始普及,人们可以收看总统辩论:肯尼迪和他的对手(尼克松)进行辩论,其中一个议题是美国在金门和马祖问题上的立场。那时,报纸上开始出现一些解释性的报道,说明这到底是怎么回事。在1960年代初期,美国社会对中国的关注并不多,在美国几乎看不到什么中国电影。当然,那是在DVD时代之前。我怀疑,在我长大的那个小镇、我上的那所高中,可能一个中国人都没有。据我所知,也没有哪家人有传教士背景。倒是有一些当时被我们称为“战时新娘”的日本女性——她们是在日本被盟军占领期间娶回来的。那大概是我们和亚洲最接近的联系。我那时没读过几本和中国有关的书,除了那本广为人知的赛珍珠的《大地》(The Good Earth)。我1965年开始上大学,期间正赶上中国的“文化大革命”,此后关于中国的新闻才渐渐多了起来。

:上个世纪60年代,美国社会也正经历一系列深刻变化。当时的时代氛围是否影响了您的职业选择?对您来说,中文难学吗?

伊沛霞:肯尼迪当选总统时我14岁左右。我想我肯定受到一些口号或理念的鼓舞,我一时想不起那个词语了……就是让年轻人去国外服务的那个项目。虽然我自己并没有参加,但“美国人应该走向世界”的理念让我深受触动。在大学的文言文课上,我是班里最年轻的学生。在学习中文方面,我是成绩最好的那个。那时我就想:“哦,我可能真的有学习中文的天赋。”顾立雅教授也曾对我说:“你有这个能力。”

“环境史在一定程度上改变了我对很多问题的看法”

:您长期关注宋代社会文化史,出版了《内闱》《积累文化》和《宋徽宗》等著作,在学界产生了深远影响。是什么促使您将研究视角聚焦于宋代?

伊沛霞:一些研究对我产生了重要影响,例如:1973年,马克·埃尔文(Mark Elvin,中文名:伊懋可)写的《中国的历史之路》(The Pattern of the Chinese Past),书中专门探讨了宋代的经济革命;芝加哥大学教授郝若贝(后来调至宾夕法尼亚大学)也发表了数篇关于宋代经济转型的文章。这些研究让我意识到宋代确实发生了一些极为特殊的历史变化:经济迅速增长,大规模人口和经济重心向南转移,南方地区逐渐成为更为富庶的区域。与此同时,印刷术的广泛传播促进了印刷业的发展,书籍数量大增,民众的整体文化水平也显著提升。这一系列变化令人激动不已。值得注意的是,埃尔文及其同辈学者的论述中隐含着这样一种观点:在宋代,中国或许已成为世界上最重要、最具活力的地区,中国的社会面貌则更接近“早期现代”,而彼时的欧洲仍处于某种程度的中世纪阶段。一些日本学者也在进行类似研究。埃尔文将日本汉学家斯波义信(Shiba Yoshinobu)的一些著作译为英文,使读者得以更清晰地了解宋代在经济活动、文人士大夫家庭生活方面的丰富细节。

《中国的历史之路:基于社会和经济的阐释》,王湘云、李伯重、张天虹、陈怡行/译,浙江大学出版社·启真馆,2023年4月版

:那么,您也认为宋代确实是一个发生深刻变革的时代吗?近些年的研究是否对这一判断提出了新的补充或修正?

伊沛霞:我基本上没有理由不接受像马克·埃尔文、郝若贝和斯波义信等学者提出的相关观点,即在那个时期,确实发生了一场深刻的经济和社会转型。当然,后来有了更多重要的研究,比如,加州大学伯克利分校的谭凯(Nicolas Tackett)教授曾深入探讨唐朝末期贵族阶层的瓦解,之后又将研究延伸至北宋,他收集了数百篇墓志铭,并将其录入数据库。当代研究日益数字化,数据更多,分析数据的方法也更丰富,这一领域的研究也变得愈加丰富。过去的研究往往集中于都城或少数几个地区,而如今,学者们对国家其他区域的了解明显深化,许多社会史和经济史研究也越来越注重地方性和区域性视角。

在影响我个人理解的一些研究方向中,环境史是其中之一。环境史在一定程度上改变了我对很多问题的看法,比如,匹兹堡大学历史学教授马瑞诗(Ruth Mostern)撰写的《黄河:一部自然与非自然史》(The Yellow River: A Natural and Unnatural History),该书从早期历史延伸至当代,其中一个关键议题便是泥沙淤积。马瑞诗指出,宋代鼓励人口向西夏边境一带迁徙定居,这一政策加剧了当地的水土流失,这很可能正是黄河下游频繁改道、泛滥成灾、造成大量人员伤亡的原因之一。我认为,“环境史的转向”正在帮助我们以不同的方式看待历史。

:您在处理宋代文献时,采取了哪些研究方法和切入角度?

伊沛霞:我早期做唐代研究,之所以转向宋代研究,某种程度上是因为唐代的文献史料非常有限。从资料的丰富程度来看,明代更多,而清代更庞杂。不过,即便你用一生时间,也读不完现存的宋代的文献资料。

我的研究受到我所读的书的影响。法国汉学家谢和耐(Jacques Gernet)的著作《蒙元入侵前夜的中国日常生活》对我产生很深的影响。这本书主要聚焦南宋,作者尝试从日常生活的细节出发,重现那个时代的景象,比如当时的商业活动、人们使用的船只类型等。再就是,当我阅读宋代中国学者的文献资料时,我总是在不断地思考:写这篇文章的人是谁?他为什么这样写?文人士大夫的文集主要关注政府政策以及类似议题,他们并没有将生活中的所有细节都写进著作里,但实际上,他们同样关心自己的孩子、兄弟和母亲,同样会经历许多生活琐事,只是很少在文字中体现出来。因此,当偶尔有人提及这些私密话题时,我会格外认真地阅读。若要对这些内容进行深入研究,我通常会了解作者的背景,他们的成长环境、家族、他们通过婚姻与哪些家庭有关联等。虽然未必能直接了解他们对妻子的看法,但往往能从他们对岳父、小舅子的描述中获得一些线索。

“我通常建议从《红楼梦》读起”

:您提到自己早年深受西方女性主义思潮的影响,也受到欧洲女性史研究方法的启发。在撰写《内闱》这部作品时,女性主义的理论或方法是否为您提供了特别的视角或切入点?

伊沛霞:对我而言,思考女性问题与女性运动密不可分,而女性运动在西方的兴起明显早于中国。早在20世纪50年代末至60年代,已有大量相关英文著作问世,涉及人们如何看待女性以及对待离婚的态度等。我当时读过不少这个领域的重要著作,比如美国女性主义运动家凯特·米利特(Kate Millett)的作品,但大多是通俗读物。在西方,或者更具体地说,在美国,女性意识的觉醒与民权运动息息相关。比如说,如果你主张黑人应当拥有与白人同等的公民权利,那么自然会引申出一个问题:女性是否也应该拥有与男性相同的权利与待遇?这二者之间存在一种关联。正是在这样的社会与思想背景下,女性史作为一个独立的学术领域逐渐发展起来。我自己也深受其影响,尤其是受到欧美(特别是欧洲)女性史学者的启发。他们常常研究中世纪或文艺复兴时期的史料,并尝试对其进行“逆势阅读”(read against the grain),也就是说,不按主流逻辑去理解文本表面的意义。例如,当史料的作者是男性时,我们是否可以进一步追问:他为何如此书写?和他一起生活的女性是怎样的?这种阅读方式为我们开启了全新的思考路径,我们也从中获得不少有趣的发现。

:在撰写《内闱》时,您面对的是跨度数百年且多为男性书写的史料,同时还需要跨越语言与文化的障碍。面对这些挑战,您如何还原宋代妇女的家庭生活图景?有哪些研究传统或方法影响了您的写作?

伊沛霞:有不少关于中国家庭与亲属关系的研究成果为我提供了启发。比如,人类学家玛格丽·沃尔夫(Margery Wolf,中文名:卢蕙馨)的研究。她1950年代随丈夫前往中国台湾,在当时的台湾社会,女性与女性之间的交流更为自然。玛格丽虽非正式研究人员,但她经常访谈当地女性,并撰写了《台湾的农村妇女与家庭》。她提出“母子情结”(mother-son bond)的概念,指出,尽管父权意识形态强调的是“父子相承”的血统线——这也是官方话语的主线,但若观察家庭日常生活的实际互动,你会发现母亲往往懂得如何与儿子建立稳固的情感纽带,从而确保儿子日后会照顾她。在某种程度上,这也是一种“逆势阅读”的尝试——即突破正统意识形态所建构的叙事框架。这类研究方法,当时在我脑海中逐渐成形。

之后,在文献资料相对丰富的情况下,我不由地思考:我们能从这些材料中发现什么?例如《内闱》的一个重要史料来源,便是我搜集的那些同时记载了妻子和她们丈夫的信息的墓志铭。这类材料可以较完整地重构一个家庭的基本情况,探查是否有关于子女的线索等。当然,史料本身可能存在偏见。墓志铭本质上是讣文,是在死者去世后撰写的。这类文本往往强调正面事迹,避而不谈负面内容。因此,阅读墓志铭时必须保持审慎:哪些内容可以视为事实,哪些可能只是出于礼节性的赞扬。比如“她嫁给谁”这类信息大多是可信的,这种基本事实不太可能被虚构。此外,“结婚年龄”也是一种客观表达,例如“她十六岁嫁给某人”。人类学家与欧洲史学家都曾关注过结婚的年龄,英国史学家劳伦斯·斯通(Lawrence Stone)在其著作《英国的家庭、性与婚姻1500-1800》(The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800)中专门探讨了婚姻年龄与家庭结构之间的关系。他指出,婚姻年龄的推迟往往意味着婚姻模式的转变。英国教区保留了大量普通人的婚姻资料,因此研究者可以据此分析不同社会阶层的婚姻状况。早期的农民常常要等父亲将农场交给他们之后才能结婚,而富人则可以较早结婚。不过,随着时间推移,富人也开始倾向于晚婚。这种趋势导致了显著的变化:当一个人十几岁结婚时,父母对他的控制力较强;当这个人二十多岁结婚时,这个人的自主性就会变大。因此,研究结婚年龄便具有现实意义。我不由地思考:她们和谁结婚?生活在哪个地区?有没有搬过家?我会寻找相关信息。再比如,丈夫外出任职时,妻子是否随行?墓志铭中往往会提及,比如“她在家里照顾婆婆”或“和丈夫一起赴任某地”等。墓志铭中常见的赞语有可能是一种程式化的称颂,比如“她对妾室毫无嫉妒心”——但这至少暗示他们家中确实存在妾室。当然,也不能完全排除这是在无妾的情况下加入的一种美德修辞,但这类文字通常需家属过目,若与事实不符,他们很有可能指出:“我们家从没有妾室,这种说法不对。”另外,墓志铭中也常提到侍女。在那个社会阶层,有侍女是常态,即便自称家贫,通常也至少有一名侍女。在士大夫家庭,尤其是官宦之家,不可能没有侍女。这也是“家庭动态”(household dynamics)的重要组成部分。因此,即使这些文本确实充满各种赞美,我们也不能简单地认为墓志铭所写的每位女性都“关爱所有人,也被所有人爱”——那很可能只是刻板化的赞美语。但即便如此,这些文本依然包含有价值的信息。

《内闱:宋代妇女的婚姻和生活》,胡志宏/译,江苏人民出版社·思库,2022年5月版

:自《内闱》出版以来,性别视角在中国历史研究中的地位不断提升,妇女史也逐渐成为一个活跃的研究领域。您如何看待过去30年来这一领域的发展?在众多新兴议题和研究方向中,有哪些引起了您的关注?

伊沛霞:越来越多的学者关注明清时期的议题,尤其是对女性作家的研究显著增多。我们很少见到明代晚期之前女性作家的作品,若有的话,也多数是诗歌。我个人认为,从诗歌中提取具体的历史信息是比较困难的。法律史方面的研究也有了不少进展,比如,柏清韵(Bettine Birge)对《元典章》进行了深入研究,并撰写了《忽必烈汗时代的婚姻与法律:〈元典章〉案例》(Marriage and the Law in the Age of Khubilai Khan: Cases from the Yuan dianzhang),这本书涉及了一些与蒙古相关的案件。此外,苏成捷(Matthew H.Sommer)充分利用清代的档案材料,进行了大量关于家庭关系的研究;戴真兰(Janet M. Theiss)也根据清代档案进行了不少研究。另外,还有一本专注于性别研究的学术期刊《男女》(Nan Nü)值得关注,这份期刊由荷兰莱顿大学的宋汉理(Harriet T. Zurndorfer)教授创办并长期担任主编。并且,当代的性别研究已不再局限于女性,研究视角也逐渐扩展至男性。

《男女》封面

:相比西方女性意识的觉醒,您认为,中国古代女性是否也存在某种形式的“觉醒”或抵抗?

伊沛霞:西方女性意识的真正觉醒,大致是在19世纪,与民主思想的兴起密切相关。最初的斗争目标是争取男性所拥有的投票权。这一权利的获得,是女性经过大约一个世纪的艰苦抗争才实现的。我这里讲的主要是美国和英国的情况。而这些观念也在20世纪逐渐传入中国。当然,也存在更微妙、隐蔽的方式——女性在各种现实条件下,努力设法过上她们想要的生活,这也算是某种抵抗。如果你想了解明清时期女性如何应对所处环境,我认为,对这一时期的了解,很大程度上需要通过小说来获得。比如小说中所蕴含的信息就非常重要,像《红楼梦》和《水浒传》这类作品,提供了更为复杂的家庭生活图景。如果你想了解18世纪的家庭与性别关系,我通常建议从《红楼梦》读起。即便不是作为分析对象,它也能教会我们如何从字里行间读出更深层的意义。

:在传统社会中,“主内”常被视为女性被动、受限的象征。您如何看待宋代女性在家内空间中的实际能动性?这样的研究对今天的女性是否有启发?

伊沛霞:在传统社会中,女性应当“待在家里”,但这并不意味着她们的生活就是受限的。女性依然能够参与许多事务,尤其是在家庭和亲属关系的网络中——特别是在士大夫阶层,家庭结构往往较为庞大。很多家庭三代同堂,兄弟住在一起,一大家人常常同住一个宅院,因此女性所处的世界并不狭小。

:李清照是宋代少有的女性作家,您如何看待她在中国文学史和女性史中的地位?

伊沛霞:说到宋代,大家自然会想到李清照,因为当时的女性作家确实不多,这无疑导致研究上的局限。艾朗诺(Ronald Egan)写的关于李清照的书《才女之累:李清照及其接受史》(The Burden of Female Talent: The Poet Li Qingzhao and Her History in China)非常棒,艾朗诺以专业的文学眼光细读了李清照的诗作。

“看清那个职位背后的人”

:在《积累文化》的序言,您提到您的先生托马斯·埃布雷(Thomas G. Ebrey)引领您进入中国艺术收藏的世界。能否分享他对您研究的影响?我发现,他也写过关于中国艺术的文章。

伊沛霞:他是一位生物学家,一位科学家。我们从1980年开始就常去中国待上一段时间。在那之前,我们也曾常去日本,我的博士论文的大部分就是在日本完成的。我先生一直对艺术很感兴趣,我们在日本时就经常去逛画廊,到中国后,也开始做类似的事情,并开始买中国画。1980年前后,上海有一家店,好像叫“上海文物商店”,那里出售的艺术品价格合理,一二十美元就能买到一把19世纪的折扇,一两百美元就能买到一幅中国画。当然,这些作品并非出自特别有名的人之手,不过这些创作者也都有名有姓。当时,1820年以前的文物禁止出口。1980年代末,我们开始关注美国的拍卖市场,并在纽约的拍卖会上购入了不少中国画。我从先生身上意识到一个很有意思的现象:有些人天生喜欢收藏,而有些人则对此完全无感。他们可能会说:“为什么要把家里搞得满满的?想看艺术品可以去博物馆。”这大概反映了不同的性格:有些人就是喜欢把东西据为己有、放在身边;而有些人则完全没有这种冲动。我喜欢艺术,但并没有那种非要占有的冲动,而我先生则不然。

我先生写过一些关于中国木版画,特别是彩色木版画的文章,尤其是关于明末胡正言编印的《十竹斋书画谱》的文章。过去十年、二十年间,他的兴趣逐渐转向了木版画。大概在1990年代,中国买家开始进入国际拍卖市场,艺术品价格迅速上涨,他开始转向木版画收藏。当时,这类作品还没有那么受追捧。他收藏的主要是中国木版画,也有部分是日本的木版画。这些木版画多为艺术图像,常作为图像书的插图出版,并不是人们所熟知的那种彩色浮世绘。自然科学家和我们不太一样。我已经退休五年了,仍然可以继续从事研究;而对于自然科学家来说,一旦退休、实验室关闭,他们就很难再继续科研了。所以,汤姆(托马斯的简称)转向了木版画收藏,并将此视为自己的“事业”。

《积累文化:宋徽宗的收藏》,华盛顿大学出版社,2008年11月版

:那么,是您的先生启发您写《积累文化》的?

伊沛霞:汤姆并没说过“你应该写这本书”这样的话,但确实启发我开始思考“收藏”这一行为本身。换种说法,我最初是打算研究宋徽宗的。在完成《剑桥插图中国史》之后,我意识到,视觉和物质文化太有趣了,但在对中国的理解中,很少有人真正把它们纳入考量。为了完成那本书,我读了一些艺术史学者的研究,但他们的关注点大多停留在艺术史、艺术本身,而没有扩展到整个文化层面。我开始尝试做一些相关探索,比如关于“开封”的视觉展示之类的内容(参见伊沛霞的文章Taking out the Grand Carriage: Imperial Spectacle and the Visual Culture of Northern Song Kaifeng,Asia Major 12.1,1999)。然后我想,要写一本书的话,宋徽宗无疑是一个极其迷人的选题,其时代资料丰富,他本人也留下了大量图录,又有很多戏剧性的事件。于是,我开始写《宋徽宗》。但在写作过程中,关于他收藏的那一章越写越长……我意识到这样行不通,不如把这一部分拿出来单独写一本书,这样我也会更自由,不用把所有的内容都塞进同一章里,而可以将不同的收藏分门别类,展开写。还有一些内容,比如金人南侵后文物的流散,也可以更加充分地展开。所以,这本书其实是另一本书的“产物”。

:您如何评价宋徽宗的艺术眼光与创作能力?他将诗、书、画三者融合的尝试,以及对宫廷画院的建设和对画家如王希孟的培养,在中国艺术史上有何意义?

伊沛霞:我的好友毕嘉珍(Maggie Bickford)是一位艺术史学者,她曾在美国布朗大学艺术与建筑史系任教多年。她不喜欢宋徽宗的绘画,觉得这些画过于精细;她也不喜欢他的书法。而我倒是非常喜欢宋徽宗的书法和绘画。宋徽宗创造了瘦金体,但当时的书法家更偏爱草书。至于他的诗歌,因为我并不是诗歌方面的专家,很难判断他的诗歌的水平。但他试图将诗、书、画三者结合,这一点我觉得非常有创意。他还创办画院、亲自关心画家的培养,确实在致力于宫廷画师的训练,就像王希孟的《千里江山图》——是的,那是一幅杰作,而宋徽宗在其中发挥了重要的作用。宋徽宗掌握众多资源,但他并不只是自己作画,也资助、培养其他艺术家,这体现了一种教育者的情怀。我认为宋徽宗在艺术史上具有重要地位。除了收藏广泛,宋徽宗的影响力之所以深远,还因为他主持编纂的图录(注:《宣和书谱》《宣和画谱》和《宣和博古图录》等),这些图录在明清时期仍被广泛使用,有助于后人理解当时的艺术理念及作品流传情况等。并且,这些图录最终幸免于金人入侵时的战火,得以保存。

王希孟《千里江山图》(局部)

:相比乾隆,您如何看待宋徽宗的收藏趣味?两位皇帝在审美与文化认同上有哪些差异?这些差异反映出他们怎样的个性?

伊沛霞:宋徽宗更接近中国传统意义上的文人,他对中国文化的浸润更为深厚。他所处的物理世界当然要小得多——宋代疆域在中国历史上相对较小,即便是北宋,也始终感到受限。因此,宋徽宗从未有过主宰天下的自信。而乾隆是满族人,他努力争取满族、蒙古族以及汉族的广泛认同。尽管乾隆所收藏的大多仍是汉族文化的遗产,但他的政治实践则涉及对外征战与帝国的扩张。因此,我觉得乾隆的情况要复杂得多。此外,乾隆喜欢在绘画作品上题字写书法,而宋徽宗在这方面则克制得多。乾隆非常自信地认为自己精通中国文化,但在今天,多数人并不那么认同他对自己的这种高度评价。

:完成《积累文化》之后,您继续写了《宋徽宗》,宋徽宗身上有哪些特质最吸引您?

伊沛霞:宋徽宗非常吸引人。在某种程度上,我所尝试的是去“看清那个职位背后的人”。作为皇帝,他承担着一种既定的角色,而后人对他的书写往往聚焦这一身份,仅将他视为“皇帝”来描绘。但在这个角色之下,其实隐藏着一个活生生的人。因此,我试图去想象,这个世界在他眼中是什么样子的?他关心哪些问题?很明显,在他统治初期的十年里,他非常在意父亲的声誉,在某种程度上也认同宋神宗……但有些事情又令人费解。比如,他为何如此沉迷于道教?到底是什么吸引了他?又是什么打动了他?要理解这些,就必须设法从他的视角看待世界:对他这种处境中的人来说,道教为他提供了什么?很可能是某些道教经典或道士的教导,引发了他以道教的方式去思考问题,而显然这种思维方式并不是朝廷中的官员所希望的。此外,我也注意到他有众多女性伴侣和孩子——他有65个孩子。尽管史料中并没有明确记录他如何度过家庭生活,但显然他花费了不少时间在后宫中。他与其中一些妃嫔维持了长达十年以上的关系,而有些仅育有一子。这些细节提醒我们:他是一个有血有肉的人。

:在撰写《宋徽宗》的过程中,您遇到的最大挑战是什么?

伊沛霞:我拥有了大量的资料,比如一些人写给皇帝的政治奏章之类的文件。最大的挑战可能在于如何判断哪些资料值得深入研读,看看能从中发现什么,哪些则可以暂时搁置,毕竟不可能面面俱到。比如,这一时期有相当多的地方志,但我在这本书里其实并没有太多援引这类材料。

:您在书中以理解与同情的态度描绘宋徽宗,将他还原为一个复杂的人,您如何看待这种研究风格?

伊沛霞:这只是一种研究视角。有些学者只关注观念、制度和政策决策等,这完全可以理解。有些学者可能只分析某个作家的思想……但我想了解那个具体的“人”。所以这更像是我的一种习惯——努力把“人”,一个有缺点也有优点的真实的人,带入研究中。我并不是把这段历史当作一个25年或30年的时期来看待,而是将其作为宋徽宗的个人历史来书写。我对社会史和文化史更感兴趣,我认为做这类研究应尽量将“人”纳入其中。

:如果您有机会与宋徽宗面对面交谈,您想问他什么问题?

伊沛霞:这取决于他在世的哪一阶段。如果研究宋徽宗在位第二个十年后的情况,我大概会问他一些关于道教的问题,比如:“你为何去亲近林灵素?”“推广道教宫观会给国家带来怎样的好处?”当然,他被贬谪期间的经历也值得探究,一些见过他、和他交谈过的人,留下了当时和他谈话的记录,但显然还有许多可以继续追问的内容。比如,我想问他:“你如何看待当年发生的事情?”“哪里出了问题?”“你认为自己最大的错误是什么?”等。

《宋徽宗》英文版,哈佛大学出版社,2014年1月版

“试图理解人们的日常生活,极为重要”

:《剑桥插图中国史》这本书“通俗而不失深度”。在写作之前,您就明确了这本书的定位吗?

伊沛霞:所有写作者都会面对这样一个问题:你的读者是谁?即便是写博士论文,我也常问学生:“你希望谁来读这篇论文?”尽管读者主要是学界人士,但即使在学术圈内,读者之间的差异也很大。比如,你希望这篇论文只被研究宋代经济史的人阅读,还是也希望做宋代其他领域研究、甚至研究明清经济史的人也能从中获得启发?你要始终思考:你想和谁对话?文章写给谁看?出版社希望《剑桥插图中国史》能够面向大众读者,但从实际效果看,它的主要读者群可能还是那些把它当作教材来使用的人。美国有一家大型连锁书店叫巴诺书店(Barnes & Noble),我希望这本书能够出现在那样的书店里,有读者想了解中国历史,刚好看到这本书,就随手拿起它翻看。而大多数学术著作是不会出现在这种书店的。

:《剑桥插图中国史》从史前讲到当代,涵盖内容十分广泛。在写作过程中,您如何决定哪些历史事件、人物或文化现象应当保留,哪些可以舍弃?书中配有大量精美插图,这些图像是如何挑选出来的?

伊沛霞:我长期在西方大学里教授中国历史,因此,这本书的一个重要出发点是我多年教授中国历史的经验。也就是说,我写作时的许多判断,来自于教学中对不同时期重点内容的把握。书中配图的选择,受到我所接触的艺术史的影响。我想选择那些能激发读者思考的图像。我尝试以本科生的角度选图:这是一幅怎样的画?为什么这里使用这幅画?当我在几张图片之间犹豫不决时,我就会问自己:哪一幅能够更有效地帮助人们理解中国?哪一幅能传达更多信息?我在写作初期就开始挑选图片,我向艺术史学者,比如巫鸿和毕嘉珍,征求意见。我希望这些图能服务于整本书——帮助读者更深入地理解中国。它们也确实起到了很积极的作用。我听说,一些老师用这本书作教材,部分原因就在于书里有很多图,学生喜欢它,觉得它“好看”。

《剑桥插图中国史》,赵世瑜、赵世玲、张宏艳/译,山东画报出版社,2001年3月版

:您的学术工作涉及亲属关系、礼仪制度、物质文化、政治结构等多个层面,研究领域也在不断拓展。您通常如何寻找新的研究方向?

伊沛霞:我一直认为,社会史和文化史——也就是试图理解人们的日常生活,极为重要。但后来我也对其他领域产生了兴趣,比如迁徙问题。同时,我也在阅读一些非常有意思的研究,比如关于基因的研究——这些研究有助于我们理解中国早期的定居模式。我很喜欢阅读其他学者的研究成果,并希望从中借鉴一些新的研究方法或视角。

:您如何界定自己的学术身份?艺术史学家还是社会与文化史学者?

伊沛霞:我不认为自己是一个艺术史学者。如果非要定义的话,我首先会说自己是一位“中国研究”学者。美国历史学会(American Historical Association)每年都会召开年会,我通常不参加,但我每年都会参加亚洲研究学会(Association for Asian Studies)的年会。至于学科归属,我会将自己的研究归为社会史和文化史。当然,历史系的学者给了我不少启发。我记得在伊利诺伊大学时,美国史领域的一些研究越来越多地使用量化方法,这对我产生了一定的影响。

:如果有年轻学者希望投身中国历史研究,您会给他们怎样的建议?

伊沛霞:如果你是“外国人”,打算读和中国历史相关的研究生,我认为,语言是基础,必须首先掌握好中文,最好能去中国待一段时间,让语言更流利。如果你是中国人——现在越来越多中国留学生研究中国历史——那么考虑的问题就不同了。首先要考虑:你将来是否打算回中国?如果你希望留在国外工作,那么有些“功课”就非常重要。你不一定需要再修大量中国史课程,但你应当了解与你研究时期相关的欧洲史。比如,如果你研究宋代或明代的经济史,就应该去了解欧洲经济史;同样,研究宗教史或思想史的人,也需要了解欧洲在这些领域的成果。此外,如果你想在美国教学,就必须了解你的学生,这意味着你需要了解美国社会。再就是,跨文化比较是不可避免的,并且在很多领域,这类比较研究已经非常深入。若你研究的是20世纪历史,那么研究美国史是完全可行的;但如果研究唐、宋或明代历史,美国当时还不存在,就需要将比较的对象放在其他地区。你当然可以选择研究伊斯兰世界或印度的历史,但我认为目前对欧洲历史的研究相对更成熟,也更容易借鉴。我很早就开始阅读欧洲史,关于欧洲史的重要著作,我都会去读。后来我也参与了世界史教材的编写。从1990年代中期开始,我受邀加入一个世界史项目,这个项目最初由伊利诺伊大学的一些学者发起,他们起初请我撰写亚洲部分的前四章,后来几乎整个亚洲部分都由我负责。这段经历拓宽了我的阅读面。我原本对日本史已经相当熟悉,但趁机补充了东南亚、印度和伊斯兰世界的历史知识。

:您目前正在研究什么项目?是否在撰写新的著作?

伊沛霞:我目前正在撰写一本关于1925年至2025年间美国“中国研究”发展历程的著作。最初,美国大学里几乎没有关于中国的课程——真的非常少,也就三四所大学开设了中文课。当时中文教学的师资力量也极为有限,许多教师都出身于在中国长大的传教士家庭,几乎都是白人男性。因此,这其实是一个关于“变化”的故事。这种剧烈的转变在其他学术领域并不常见。中国研究的发展经历了显著的扩展,而二战是其中一个关键转折点。当时,美国政府意识到自己在中国和日本事务方面缺乏专业人才,于是开始大规模培训相关人才。战后进入1950年代,冷战的背景进一步推动了相关研究的资金支持。同时,1940年代末,一批中国留学生抵达美国,其中不少人希望留下来,于是他们不得不转向与中国有关的研究。这其中就包括一些后来成为知名学者的人物,例如何炳棣、邓嗣禹等人。

不过,在1950年代,美国高校中相关教职的数量仍然非常有限。这与当时的人口结构和高等教育发展的节奏密切相关。1950年代进入大学的学生,大多出生于1930年代大萧条时期,那时的出生率偏低。但不久之后,美国迎来了一波婴儿潮。像我这样的人,就是在二战结束、士兵回国之后出生的,当时的新生儿数量几乎翻了一倍。从1958年、1959年开始,美国政府和福特基金会开始大量投入,资助设立与亚洲历史相关的教职。到了1960至1970年代,博士毕业生找教职相对容易,很多人甚至能收到多份邀请。与此同时,研究生教育迅速扩展,女性学者也开始在学术界获得一席之地。比我年长一些的学者中,历史学家罗友枝(Evelyn Rawski)就是重要的代表之一;与此同时,在其他学科中,女性的身影也逐渐出现。

这一发展仍在持续。我尝试观察,这些学者究竟在研究哪些方向,不同领域在不同时期都经历了哪些变化,以及哪些议题在不同历史阶段最受关注、最具学术吸引力?其中一个非常显著的趋势是不断加深的“国际化”,特别是到了1990年代,大量来自中国大陆的学生赴美留学。如今,在美国从事中国研究的研究生中,大多数都来自中国大陆。不仅是现在,如果我们回顾过去五六年间新聘任的学者,他们中的大多数也来自中国。这个领域正越来越多地由中国学者主导,而这一趋势也正在深刻地影响着研究的整体方向。这种变化促使我阅读大量相关资料。我尝试涉猎不同的主题,尤其是过去我并不太熟悉的当代中国研究领域。因此,写作任务非常繁重——光是从图书馆借回来的书就已经堆满了。目前,这本书已经写了大约四分之三。

:最后一个问题。您有两个儿子,您在学术生涯发展的同时也带大了他们,您如何在家庭生活与学术工作之间找到平衡?

伊沛霞:我的两个儿子都已成年,一个38岁,一个46岁。如果你想问他们小时候的情况——那时候我和先生都要忙工作,确实需要协调。我们大部分时间住在伊利诺伊州,大儿子几乎整个求学阶段都在那里度过,小儿子十岁时我们才搬离那里。那里的育儿资源还不错,也相对容易找到人帮忙。他们三岁左右开始上幼儿园,最初每天只有半天课,所以需要有人照看。当时请保姆的成本并不高,很多保姆是来自农村的女性,她们可能没有读完高中,找不到特别好的工作,但她们人很好。我们非常依赖保姆的帮助,孩子们也非常喜欢他们的保姆。我和汤姆属于1960年代成长起来的那一代人,我们相信男女平等,一直共同承担家务。有时,他切菜我做饭,或者我们一起收拾厨房。汤姆对我的事业一直都非常支持,这对我来说意义重大。

(诚挚感谢胡沥丹博士为本次访谈稿提供的宝贵意见。)