公元1082年:苏轼怎样穿越至暗时刻?

楔子

你好,这里是《文明之旅》。欢迎你和我一起,穿越到公元1082年,大宋元丰五年,大辽大康八年。

我们这个节目,启动已经快两年了。说实话,一开始我只有一个模模糊糊的计划框架,并不知道每一年具体该说点儿啥。但是有一年例外,就是今年——公元1082年,大宋元丰五年,我在很早时候就明确知道要说什么。因为这一年,是中国文学史上,也是中国人的心灵史上的奇迹年。

话说这一年的8月12日号,农历是七月既望,也就是七月十六,一轮明月之下,苏东坡泛舟黄州赤壁。那一天真是好兴致,他的小船在江面上晃荡了一夜,人都困了,乏了,睡过去了,浑然不知夜去朝来,东方既白。于是,就有了那篇《赤壁赋》,号称是千古第一文赋。

三个月后,又是一个月圆之夜,还是在赤壁江上,苏东坡又写就一篇《后赤壁赋》。

同样是这一年,同样还是在赤壁,苏东坡还写了《念奴娇·赤壁怀古》,“大江东去,浪淘尽,千古风流人物……故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。”这首词,号称是千古第一的豪放派词。

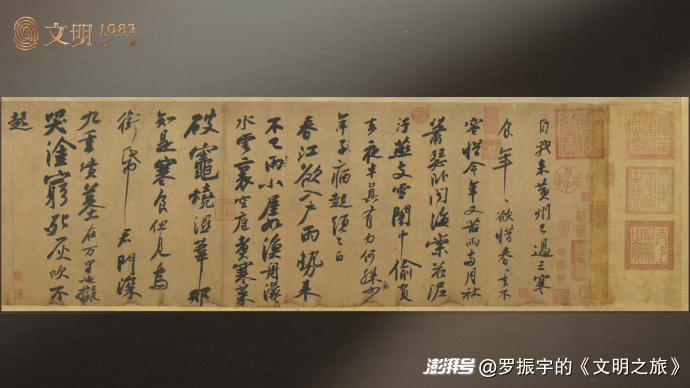

再来,同样是在这一年的寒食节,苏东坡写下了两首诗,真迹一直流传到今天,这就是书法史上的杰作《寒食帖》。黄庭坚后来看到说,就是让苏东坡自己再来一遍,也写不了这么好啊。这幅书法作品,和王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》并称天下三大行书之一。

这一年,苏东坡还写下了著名的哲理散文《雪堂记》,还有那首著名的《定风波》“莫听穿林打叶声”,还有那首《临江仙》“小舟从此逝,江海寄余生”。怎么样?是不是感觉这一年,苏轼在创作上杀疯了?说这一年是中国文学史,或者是苏东坡生命中的“奇迹年”,不过分吧?

苏轼这个时候的身份,说得好听叫贬官,其实呢?其实他就是一个被交给地方官看管的罪犯。前年,他刚从乌台诗案的大牢里放出来,神宗皇帝大笔一挥,给了他一个新的头衔,叫“责授检校水部员外郎、黄州团练副使,本州安置”。我们现在听着,只是一大串啰里吧嗦的官名,但其实这里面每个字都有讲究。

“责授”,重点是这个“责”字,摆明了这是一种责备,一种贬斥;“检校水部员外郎”,就是个虚得不能再虚的虚衔,宋朝有“检校官”19级,“检校水部员外郎”是最低的一级;“团练副使”,我看有的书上说,这相当于武装部副部长,其实想多了,在宋代,这个官职没有什么实际意义,基本就是贬官的人专享的一种职务,只要你把官名儿一亮,大家都知道,哦,这人正背着处分呢。那“团练副使”前面的“黄州”呢?你要是熟悉宋朝的制度,就知道,黄州在宋朝属于下州,上中下的下,在宋朝的行政设置里,人口两万户以下的、经济最欠发达的州才叫下州。你看,进一步摆明了惩罚的含义。“本州安置”,这不是说,你去了黄州好好安置啊,“安置”是对被贬斥官员的一种管制措施。这类措施按照严苛程度,一共分成四种,羁管、编管、安置、居住。苏轼头上的这“安置”两个字,属于第三档,比编管稍微好一点,不用定时向官府报到,但是比第四等“居住”又要少一些自由,大致相当于我们今天的“监视居住”,老实待着,不许走出黄州一步。

你看看,苏轼的这个头衔,几乎每个字都体现了朝廷对他的责罚。

我们《文明之旅》节目是在前年,1080元丰三年的时候,和苏东坡分的手,目送他去的黄州。当时我们说好了,等他写出了《赤壁赋》,我们就来黄州看他。

当时他在去黄州的路上,还写过这么一句诗,“君已思归梦巴峡,我能未到说黄州。”我虽然还没到黄州,但是我已经能说很多关于黄州的事儿了。这说明啥?说明他在心里无数次翻来覆去地设想过他将来在黄州的生活。那种惴惴不安的心态,你体会一下。

但是,两年不见,这一年,你再来看这位苏东坡,简直像是脱胎换骨一般。

这个时候的苏东坡,笔下有了大江东去的奔涌,胸中有了一蓑烟雨的从容,心里有了山间之明月、江上之清风。你看看他这个时候写的句子:“白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。”天哪,这是多么高拔的气象。他弟弟苏辙后来就说嘛:我这哥哥啊,到了黄州之后,文风突然就变了,长江大河一般地有气势,我是瞪眼也赶不上了啊。

这个时候,黄州不仅不再是他的牢笼,反而是被苏东坡点亮了,成了中华文明版图上璀璨的一处所在。

仅仅两年时间,苏轼在黄州到底发生了什么?他是怎么穿越了人生的至暗时刻,写出了自己最伟大的作品,也从此成为中国文化史上独一无二的苏东坡,成为了我们人人都喜欢的那个苏东坡的?

带着这个问题,咱们一起穿越到公元1082年。

黄州困顿

苏东坡在黄州过的是什么日子?其实你就看“东坡”这个称号就行了。

不知道你注意到没有?在此前的节目里,我们提到他,只是称作苏轼。而“东坡”,是因为他到了黄州之后,给自己取了一个号,叫“东坡居士”。所以,严格地说,从这个阶段开始,我们才能管他叫“苏东坡”。

那又为啥有了“东坡居士”的称号呢?因为他太穷了啊,不得不在黄州的东门外,开垦了一块坡地,带着家人,亲自下地干农活儿,才能勉强吃饱饭。

你想象一下那个场景吧,年近半百岁的苏东坡,成了个新手农民,拿着锄头,在一片荆棘丛生的坡地上,把瓦砾捡干净,把枯草烧掉,把暗井清理出来,累得精疲力尽。

你看苏东坡的那一组诗《东坡八首》,那是真下地、真干活儿啊。你就看这一句:“行当知此味,口腹吾已许。”哎,我辛苦这么长时间,可算要吃到你喽!我都给我的肚子许诺了哈,别跑!你看,他对粮食的那种感情,真是个老农民的感情,对着要收获的庄稼跟它开玩笑。

那苏东坡种地的收成如何呢?他种了大麦,第一次大概收了2000多斤吧,数是不少了,但可惜卖不上钱,正好赶上家里米吃完了,只好让人把大麦的壳去掉做成饭自己吃。你想啊,苏轼可是在天府之国四川长大的,吃惯了大米的人,这会儿只能吃大麦做的饭,嚼起来咯吱咯吱响,家里的孩子们说,像是在嚼虱子。

你可能会说,至于的吗?一个士大夫,好歹还是个朝廷命官,至于穷困到这个地步吗?至于。

他自己说的嘛,我一个月只能花4500个铜钱,就把它们分成30份,都吊在房梁上。每天早上起来,我拿个叉子,挑一串下来。然后赶紧得把叉子藏起来,怕自己忍不住又挑一串。要是这天花不掉这150文,就拿个大竹筒装起来,万一来客人呢?

我看有学者研究说:不可能,苏轼当时一大家子二十几口子,以宋朝的物价,一天150文钱绝对不够花。这150文,只是他每天的零花钱,他应该还有其他的积蓄和俸禄,否则怎么还能天天喝酒吃肉?

有这个可能。但重要的不是钱数,而是他这个行为模式。我就记得我小时候,家里穷,父母发了工资,我妈就会把钱分成好多份,拿不同的口袋装上,有赡养老人的,有买粮买菜的,有交水电费的,有给我交学费的,各是各,所有的支出都得保证是不能省的刚性支出,所有的支出也都要算到元角分。你看,这跟苏东坡把一份份儿的钱吊在房梁上是不是相似?我小时候,很多人家都是靠这个办法,才能用微薄的工资护得一家老小周全。这就是贫穷时代的人自发形成的行为模式。

受过穷的人都知道:穷,不见得会让你挨饿;但是穷,会让你的脑子整天都充满了各种精打细算,会让你的心灵变得局促。

我手里这本书叫《稀缺》,是两位美国心理学家的著作。这书里就指出了一个残酷的事实:匮乏不仅会让你的生活资源不足,也会让你的认知带宽不足,让一个穷人陷入恶性循环:越穷越没有办法摆脱贫穷。对啊,人在匮乏状态下,会把大量的心智资源用于解决当下的生存问题。比如我一天只能用叉下来的150文钱,我得把叉子藏起来,防止自己再叉,等等,这种小破事会严重挤压你做高质量思考的心智资源。

这书里举了一个有意思的例子:有心理学家对印度农民做了测试,发现——他们在每年的甘蔗收获季节,也就是手里有一些活钱的时间,比起其他时间,连智力都要高很多。

这个地方我插一句题外话。自从司马迁说了一句:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨”之后,很多人就高估了苦难的价值。事实上,能从苦难中让自己精神升华、完成凤凰涅槃的,是少数人。大多数情况下,苦难就是苦难,它会钝刀子割肉,把人从肉体到精神全方位地往深渊里拖。所以,法国作家雨果在《悲惨世界》的序言中说过一段话:“贫穷使男子潦倒,饥饿使妇女堕落,黑暗使儿童羸弱。”是的,穷人并不是罪恶,但贫穷确实是一种罪恶。

说回到苏东坡。他在黄州遭遇的,还远远不止是贫穷。还有孤独。

到黄州之后,他有意无意地,切断了和过去友人的交往。苏轼在给一个朋友的回信里,写过一句很凄凉的话,说他来了黄州以后,平生的亲朋好友,连一个字都见不到。

确实,他现在这个状况,跟谁联系多了,都没准会连累人家,不联系也罢。从前年到黄州到这一年,他甚至连诗文写得也少。

你感受一下,这个状态,其实是有点被从社会网络中放逐出去的意思。这是古代被贬谪的官员经常会有的心态。就像韩愈写的那首诗里说的嘛:“知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。”我这把老骨头啊,怕是回不来喽,怕是要抛在遥远南方的江边喽。

苏轼刚到黄州的时候,给朝廷写过一份谢表,其实就是感谢神宗皇帝的不杀之恩,其中有这么几句:说我来黄州之后,这辈子就只应该粗茶淡饭,闭门思过。我今后活着的意义,很简单,就是两条啊,第一,反思自己的错误,第二,给全天下的士大夫当个反面榜样。

看见这句的时候,我内心都刺痛了一下。我其实觉得,他面对权力表现出来的这种谦卑、恐惧,甚至绝望,是真的。你想,那是元丰二年,他这个时候已经44岁了,在当时的观念里,已经快要步入老年了。而远在开封的那个厌恶他的神宗皇帝,现在不过才33岁,小他11岁啊。这日子没盼头嘛。

你看这份著名的书法作品《寒食帖》上的最后两句:“君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起。”要说报效朝廷,但是朝廷君王深不可及啊;要说回归家乡,但是祖宗庐墓远隔万里啊。我想哭,哎,心如死灰,哭也哭不出来啊。

没想到吧?一生以开朗豁达著称的苏东坡,还写过这样的东西。

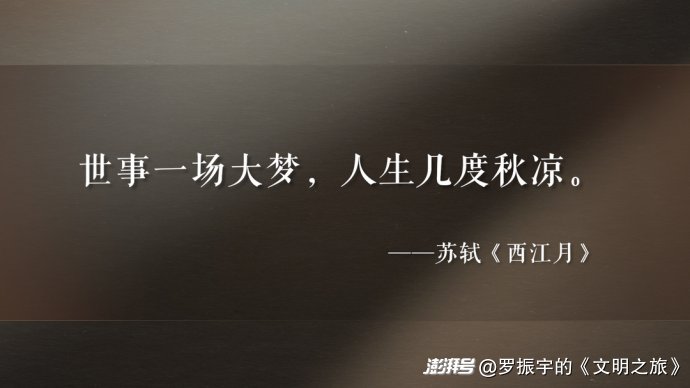

还有,咱们熟悉的苏轼写中秋,《水调歌头》“但愿人长久,千里共婵娟”,那是6年前,1076年的中秋,在密州任上写给弟弟苏辙的。可苏轼还有一首在黄州写中秋,你再听听这词儿——

世事一场大梦,人生几度秋凉。夜来风叶已鸣廊。看取眉头鬓上。酒贱常愁客少,月明多被云妨。中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。

这是苏轼的《西江月》,是不是跟传统的贬谪诗一样,充满了孤独,悲凉?

说到这里,我们前面提的问题就更有意思了:苏东坡为什么没有沉沦下去?

就在这1082,元丰五年,他像变了一个人,突然破茧成蝶,变成了林语堂在这本《苏东坡传》说的那样,“我若说一提到苏东坡,在中国总会引起人亲切敬佩的微笑,也许这话最能概括苏东坡的一切了。苏东坡的人品,具有一个多才多艺的天才的深厚、广博、诙谐,有高度的智力,有天真烂漫的赤子之心”。

如此匮乏的黄州、如此苦寒的心境,是怎么孕育出一个如此阔大的、温暖的苏东坡的呢?

东坡蝶变

在黄州的苏东坡身上发生了如此巨大的、戏剧性的、众人仰望的变化。可以说,放眼整个中国文明史,这都是一次非常重要的人格跃迁。我们还是得试着找一找,这背后到底发生了什么。

观察一个人的变化,最容易入手的角度就是看:他的环境、他的社交关系网络有没有发生切换?这就是日本设计师山本耀司那句名言说的嘛:你别老说“自己”是什么,“自己这个东西是看不见的。撞上一些别的什么,反弹回来,才了解自己。”对,人的变化,往往也就是因为他撞上了点什么别的东西,和不一样的人物、事件、物体、道理发生了全新的对话,反弹回来,他就有了一个全新的自己。

前面我们说过,苏东坡到黄州之后,和原来的社交圈子的联系突然断掉了。

你想,苏东坡是谁?自从21岁中了进士,这20多年来,他是被捧着长大的:前辈捧他,比如欧阳修;皇帝捧他,比如宋仁宗;民间也捧他,他写的片纸只字,都被争相传抄;甚至外国人也捧他,宋朝人出使辽朝,辽朝人都问,最近苏学士有没有什么新作啊?你看,苏东坡就是那个时代的顶流网红。

所以,突然和大宋文人的社交圈失去联系,对苏东坡来说,不仅是情感孤独的问题,而且还会有一点网红生涯的“戒断反应”:哎,我写篇东西,怎么也没人点个赞呢?怎么到哪儿都没人认识我了呢?苏东坡自己就说,我在黄州啊,跟那些普通的打鱼的、砍柴的普通老百姓相处,他们可不认得我是谁,喝醉了就能上来推我一把、骂我几句。哎,奇怪,我也渐渐适应了这种不被人认识的生活。你看,不被人认识,原来也是一种烦恼。

不过,苏东坡牛就牛在这,他能迅速调整,接受这个变化。

穷困潦倒的文人多的是,但是有几个能像苏东坡一样,真的去种地呢?范进行吗?孔乙己行吗?和士大夫断绝来往的人多的是,但是有几个能像苏东坡一样?老朋友没有了,就去认识新朋友嘛,士大夫不跟我来往,我去找打鱼的、砍柴的普通老百姓去玩嘛。

我们来看看苏东坡在黄州认识的那些新朋友:庞安时,当医生的,给苏东坡治过病,俩人一见如故;李委,搞音乐的,苏轼过生日,李委能写首曲子当贺礼;还有,潘丙,卖酒的;郭遘,卖药的;古耕道,可能是个大侠,这三个人可是苏轼在黄州交往最频繁的“酒肉朋友”,他们帮助苏轼处理买田、建房这些生活琐事;还有没名没姓的老农,教苏东坡怎么种地,苏东坡特别听劝,念念不忘。等等等等。

在这张新朋友的名单里,我看到的,不仅是一种豁达的人生态度,更是一种神奇的能力:绝不允许过去的事绑架自己,全然接纳现状,随时能以现实条件为起点,让自己的生命力像野草一样野蛮生长,四处蔓延。这样长着长着,没准就会摸到一个新方向。

你细看苏东坡在黄州的朋友圈,会发现,他这个阶段开始有意识地结交一群身份特殊的朋友:各种僧人、道士,也就是所谓的 “方外之人”。

比如,《赤壁赋》开篇写的那个人,“壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。”这个客,就是西蜀道士杨世昌,苏轼的同乡,就在公元1082这一年赶到黄州来陪苏东坡。这道士身怀绝技,会吹洞箫,你听,“客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。”

这是道士,那僧人呢?这个阶段苏轼交往的最有名的僧人,就是佛印。不是有个著名的段子吗?说有一天,苏东坡写了一首诗寄给佛印:“稽首天中天,毫光照大千。八风吹不动,端坐紫金莲。”这是夸自己能不动心。佛印看到之后,在信上批了两个字:“放屁”,就给退回来了。苏东坡气得连夜坐船过江找佛印理论,佛印一看说,“咦?你不是八风吹不动吗?怎么一个屁就把你打过江来了?”据说,这个故事的发生地就在黄州。不过,提醒一下,这是南宋开始才有的一个段子,当不得真。

在黄州期间,苏东坡交往最多的僧人,是诗僧参寥。有学者统计,在苏轼诗文中,提到参寥的,高达146次,是苏轼诗文中提到最多的僧人。苏轼贬到黄州的时候,参寥是特地从杭州赶过来,陪在他身边,一住就是一年。

再一深究,这个阶段的苏轼,对佛教是有点沉迷了。

年轻的时候,苏东坡对佛教是一点敬意都没有的。前些年,他回四川眉山老家为父亲守丧,老家一位僧人请他为寺院写一篇记。苏东坡是怎么写的呢?先是说了一通,成佛很难的啊。然后批评说,和尚们经常胡说八道,我是从来不拿他们当回事。所以,这个僧人让我给寺庙写记,你说奇怪不奇怪?不过,我观察了哈,这僧人还是不错的嘛,而且他们庙里还有我喜欢的文物,所以,我就勉强写一篇吧。

喂!人家求你写一篇记,是要给庙里贴金的,你能这么写吗?还要不要讲点儿人情世故?这件事就发生在15年前。

而在黄州的苏东坡,对佛教就是另一番态度了。他每隔一两天就往寺庙里跑,早上去,晚上回,一呆就是一整天。去干嘛呢?焚香、打坐、冥想。苏轼说自己,达到了物我两忘、身心皆空的境界。你再看他给自己取的号:“东坡居士”,前半截,说的是自己种的那块地,后半截,“居士”二字,摆明了就是给自己贴了一个佛教徒的标签啊。

说到这里,我们顺便破个案。苏东坡有一句诗,“忽闻河东狮子吼,拄杖落手心茫然。”就有人说了,这首诗是写给苏东坡的朋友陈季常的,而季常的夫人柳氏是个凶悍的泼妇。这是苏东坡调笑他,说他老婆一吼,他就吓傻了,手里的拐杖都掉地上了。这个故事很有名,以至于今天“河东狮吼”都成了一个成语,专门形容悍妇。

但是,学界有研究说,其实不然。这首诗前面还有两句,“龙丘居士亦可怜,谈空说有夜不眠。”然后才是“忽闻河东狮子吼,拄杖落手心茫然。”整首诗辞气连贯地读下来,你会发现,这是苏东坡说佛理的诗。你看,“说空”、“说有”,这是典型的佛学词汇,接下来的“狮子吼”也是佛学词汇,专指佛陀讲经说法的声音,就像狮子吼一样威猛无畏,吓退一切邪魔外道。而且这首诗也不是写给陈季常的,是苏东坡写给吴德仁,顺手转发给陈季常的。可怜那位柳夫人,背了将近一千年的黑锅。

举这个例子,我其实是想说,黄州时代的苏东坡的精神世界是发生了一次巨大转型的。佛学成为他的崭新的、重要的思想资源。

这个线索,我们不能简单放过。复旦大学的朱刚老师在这本书《苏轼十讲》里说了一句话:“任何一个传统读书人,一旦有了“读释氏书”(也就是读佛经)的经历,都会马上意识到,这是一个比儒家、道家更为丰富的思想资源。”

我们以前的节目也讲过,东汉时期,佛教东传,对中国知识分子带来巨大的震动。在公元1044年,我们讲《岳阳楼记》的时候,提到过这个话题。当时我们只提了两点,佛教讨论了儒家理论当中没有的宇宙论和人生论问题。所以,儒家思想收到了严重的冲击。

但其实,佛教对中国人心灵的影响,还远不止此。

比如,在佛学东来之前,中国人讨论问题,都是散点式的,逻辑性不强。但是佛教理论有严密的逻辑,这叫“因明学”。我举个例子,比如佛教讨论人的意识,分成“八识”。前五识是“眼耳鼻舌身”,就是视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉,这个好理解。但佛学说,人的心识运行,远不是这么简单,还有三个识,意识、末那识、阿赖耶识。

这我就不展开说了,这是佛教唯识宗的核心学说。你如果对它有一些了解的话,会发现这是一套非常缜密、完备的分类系统。我第一次接触的时候,也被这种理论的简洁、深刻、美妙感到折服。那你想,中国的知识分子刚接触的时候,能不感到震撼吗?

还有佛学讨论问题的尺度非常大。

原本的中国文化中,庄子的境界就够大了,“北冥有鱼,其名为鲲,鲲之大,不知其几千里也”,那已经是极尽夸张了。但是跟佛教讲的世界比,还是太小了。

佛教讲空间,动不动就是“三千大千世界”,按现在的话来说,大概就是10亿个太阳系那么大。讲时间呢,从一“刹那”,就是毫秒级别的时间,到一大劫,大概是十几亿年的时间,再到百千亿劫,再到“阿僧祇劫” ,就是1后面140个零,那么多年。已经完全突破了人能从日常生活中获得的想象。

是的,苏东坡在黄州,就是进入了这个尺度的精神空间。没看见《赤壁赋》里的那一句吗?“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟” ,还有这一句:“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。”就是受佛学影响的、极大思考尺度的体现。

那问题又来了:苏东坡进入了这个精神空间之后,对他的人生突破,有什么帮助吗?

自我超越

听到这儿,你可能会说:哦,原来如此,苏东坡能够自我解脱,突然创作力大爆发,原来是因为佛学啊?就是放下了、想开了、什么都不在乎了呗?确实,在很多人看来,佛学就是躺平,就是消极悲观,就是看破红尘。但是请注意,佛教教义不尽如此,它里面也潜藏着一种积极进取的精神。

我举个例子。比如,你怎么理解佛学的那个核心概念“空”?请注意,空不是无,不是没有。很多人都觉得,人都是要死的,世界终究是要毁灭的,人间的各种功业也都是过眼烟云,所以,做什么都没有用。其实,很多佛学经典都反对这种消极的看法。

佛学里的“空”,不是有,也不是没有。当佛陀说“万法皆空”的时候,他不是在说这个世界毫无意义,他是在说这个世界所有的事物都没有一个固定不变的实体,它们都像水、像大海一样在流转变化,充满着无限的可能。那推论就来了:所以,你可以积极进取,把世界变成任何你理想中的样子啊。

就像我问你,你今天有空吗?你说,有空。别看这个“空”字变了一个声调,基本意涵没有变。你站在佛学的角度看,那意味着什么?不是什么都没有,而是意味着,你愿意接受我的邀请,允许我们之间接下来会发生各种可能性。你看,这个“有空”,是不是意味着我们生命的可塑性?

就拿苏东坡开垦的那片东坡土地来说,本来,它只是50亩荒地。请注意,不是荒废的耕地,是一片荒废的营地,所以上面到处都是荆棘瓦砾,当年又遇到大旱,这本来不适合耕种。苏东坡把它整理出来种地,这是一种主动积极的创造;水从哪里来?怎么清理出一口暗井?种什么品种的粮食?这又是在无穷的可塑性中主动积极地创造;已经把地种上了,怎么给这块地取个名字,不仅是因为它靠近黄州的东门,苏轼更是在白居易的诗中找了这么两个字,给它命名,顺便把东坡变成了自己的一个雅号,这也是在主动积极地创造;甚至包括苏轼要不要亲自去下地干活?他在古往今来那么多人格榜样中找到了陶渊明,说原来读书人躬耕土地也不丢人,这又是对自己士大夫的生活方式的主动积极的创造。

这片养活苏东坡全家20几口人的耕地,黄州东坡,可能是中华文明史上最有名的一片耕地了,它不是生来如此的,它本来也可以归于寂灭,但是,苏东坡不允许,是苏东坡在无穷无尽的可能性中,用自己的汗水、谦逊、知识,甚至是活下去的热望,一点点、一步步地把它从一片虚空当中创造出来的。

还有一点,佛学发源于印度,它在印度本土,是作为婆罗门教的一种对立面、一种解构性的力量存在的,所以,它在印度反而渐渐消失了。但是,当佛教传入中国之后,和中国儒家的那种“天行健君子以自强不息”的积极进取精神结合之后,它变成了一种崭新的、更有活力的东西。你想,中国历史上,如果一提到不惧艰险、不屈不挠的进取精神,我们最先会想到谁?西天取经的唐僧啊。还有谁?先后六次东渡才最终成功的鉴真和尚啊。你看,都是高僧。

是的。佛学不仅指向超然出世的颓废精神,也可能通往超然入世的伟岸人格。这个既超然、又入世的新配方,就是在中国本土加上儒家精神,才研制出来的。而苏东坡就是其中的人格代表。

苏东坡的佛学水平,其实一直是被佛学界质疑的。南宋的时候,就有禅师说他,根本就没有入门。

那这种批评有道理吗?我看朱刚老师在《苏轼十讲》里说,是有道理,但这就对了啊!苏轼是诗人啊,他可不能像真正的高僧那样,完全泯灭主客体之间的对立,那还怎么审美?审美、审美,总得有个可以审的美的对象啊。你听《赤壁赋》里的这几句:“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也。”你看,苏东坡还是在追求声色,追求审美,他虽然喜欢佛学,但是他毕竟不是高僧,他并没有接受佛学中那种彻底寂灭的安静,他在佛学中拿到的最宝贵的东西,其实是一种精神:超越精神。他把儒家的进取和佛家的超越,再加上自己的生命力,为中华文明锻造出了一种全新的精神范式。

黄州的苏东坡,本来是陷入了人生的低谷。如果是一个传统的儒家士大夫,面对这样的逆境,基本上只有两个选择:“达则兼济天下,穷则独善其身。”要么你有权有势,那就去拯救天下;要么你没权没势,那就管好自己就行了。这是一个二元的困境。

但是苏轼在黄州,这两条路他都走不通。兼济天下是不用想了,皇帝不让,独善其身呢,他不甘心。

那怎么办?苏轼开创了第三条道路:一方面,我一个筋斗云翻出去,“超越而融于宇宙”。把自己放到无限的空间和时间里,在宇宙级别的尺度上,你们争夺的那些权力、财富、地位,都是过眼云烟。另一方面,我一个折返跑,再一猛子扎进这万丈红尘里,江上清风、山间明月,拿来拿来,这是我取之不尽用之不竭的宝藏。你管我是做东坡肉还是试着造酒?是写诗填词还是教百姓的娃念书认字?我乐呵呵地做一切我想做的事儿。

林语堂所说的那个“不可救药的乐观派”苏东坡就这么诞生了。

最后给你看一张图吧。这张图,是我请天文学家高爽还原的,公元1082年8月12日的夜里、东经115°,北纬30.5°,对,就是黄州赤壁的经纬度,这就是苏东坡曾经抬头看见过的星空,我们今天也看得到。

当我们自己在现实中遇到那种既“打不过”又“不甘心”的两难时刻,你就看一眼这张图。在这片月色下,在一片惊涛拍岸声中,苏东坡告诉我们,其实你还有另一种选择:先超越它,然后乐呵呵地再回来,过你自己的生活。

这就是我为你讲述的1082年,苏东坡生命中的,也是中华文明文明历史上的奇迹之年。

我们下一年,1083年,再见。

致敬

公元1082年这期节目,我想最好的致敬,就是咱们把《赤壁赋》一起再读一遍,读出声地读一遍。

赤壁赋

苏轼

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚遇风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”

客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:‘月明星稀,乌鹊南飞’此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌。山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿。驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也。盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬。自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主。苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色。取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

致敬穿越了至暗时刻的苏轼,愿你我都能有心境感受江上之清风,山间之明月,享用造物者之无尽藏。

参考文献

(战国)左丘明 :《左传》, 中华书局, 2022年。

(战国)庄周《庄子》中华书局 ,2007年。

(唐)白居易/谢思炜 校注:《白居易诗集校注》,中华书局 ,2006年

(宋)李焘 撰:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年。

(元)脱脱等 撰:《宋史》,中华书局,1985年。

(宋)苏轼 :《苏轼文集》中华书局,2004年。

(宋)胡仔 纂集 《苕溪渔隐丛话》人民文学出版社,1993年

(宋)洪迈:《容斋随笔》, 中华书局 ,2022年。

(宋)五灯会元(全三册)释普济 ,中华书局, 1984年

孔凡礼:《苏轼年谱》, 中华书局,1998年。

朱刚:《苏轼十讲》,上海三联书店,2019年。

林风云:《东坡在黄州》,崇文书局,2025年。

林语堂:《苏东坡传》,湖南文艺出版社 ,2018年。

李一冰:《苏东坡新传》, 四川人民出版社, 2020年。

王水照 崔铭 :《苏东坡传》人民文学出版社 , 2023年。

薛瑞生:《苏东坡词全集注评》人民文学出版社,2023年

(美)塞德希尔·穆来纳森 / 埃尔德·沙菲尔 /:《稀缺 : 我们是如何陷入贫穷与忙碌的》 ,浙江教育出版社,2022年

(法) 雨果:《悲惨世界》,人民文学出版社 ,2015年

张惠民、张进:《士气文心:苏轼文化人格与文艺思想》,人民文学出版社,2004年。

何忠礼:《苏轼在黄州的日用钱问题及其他》》,浙江大学学报,1989年。

本文为澎湃号作者或机构在上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表的观点或立场,仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。