墓主到底是谁:徐州纪念狮子山楚王陵发掘30周年,仍无定论

徐州狮子山汉楚王陵的墓主人到底是谁,在被发现30年后,仍没有答案。

作为“1995年度全国十大考古新发现”之一,这座楚王陵的发掘,曾经轰动一时,为徐州历史文化名城注入新的底蕴,也为当前徐州文旅的火爆提供了一个重要支撑。近期,为纪念狮子山汉楚王陵发掘30周年,徐州举办多场次学术交流会,就墓主人身份进行深入讨论。

狮子山楚王陵位于徐州市区偏东,徐州汉兵马俑博物馆馆长葛明宇近日介绍,狮子山楚王陵是徐州地区发现规模最大、出土文物最多、考古文物价值最高的一处汉代历史文化遗存。它的发现与发掘,是徐州数十年汉代考古的精华所在和辛勤汗水结晶,不仅代表了徐州汉代考古和文物的最高成就,更在中国近现代考古史上书写了极其浓郁的一笔。

在这座我国保存最完整的一座汉代诸侯王陵中,不仅发掘出了我国目前发现的唯一一处俑坑军阵保存完好的汉代兵马俑坑遗址,还发掘出土各类珍贵文物2000多件套,总量数十万计,其中仅“半两”铜钱一项即多达30余万枚;金缕玉衣、玉棺等精美绝伦的玉器200多件套;西汉楚国官印200余方。

然而发掘30年过去了,有关这座西汉大墓的主人到底是谁,仍然是一团迷雾。当年的考古发掘队在《发掘简报》中推测,其主人为西汉第二代楚王刘郢(客)或第三代楚王刘戊。目前,墓主人是西汉第一代楚王刘交、第二代楚王刘郢(客)、第三代楚王刘戊均有论证,亦有证据支撑。

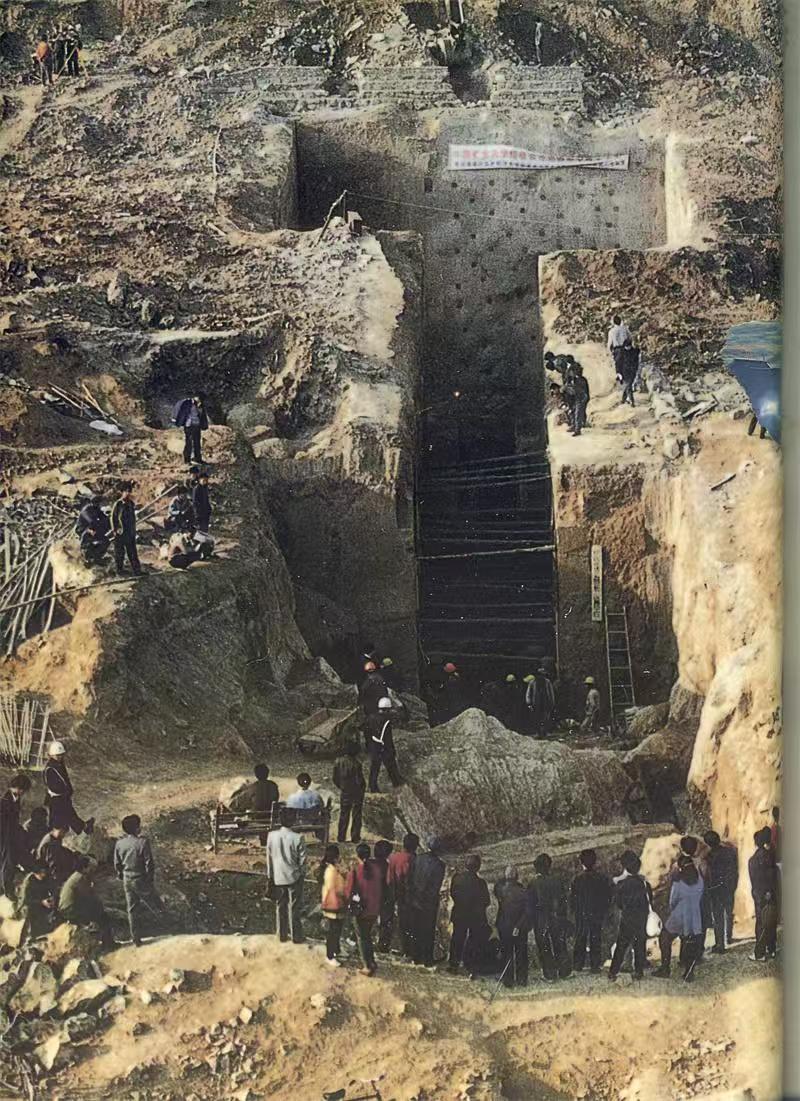

狮子山楚王陵发掘现场图。图源:徐州汉兵马俑博物馆

一代说:“元园”铭文器物

西汉时期,以徐州地区为中心建置而来的楚王国是汉朝疆域内的主要诸侯封国之一,自汉五年(公元前 202 年)始立,一直延续到汉末,至公元8年王莽篡汉而终。西汉一朝,楚国历经了汉初异姓楚王韩信、高祖弟楚元王刘交、宣帝子刘嚣三个不同支系,共历十三王。其间,汉初异姓楚王韩信封立后不久即被废黜而贬为淮阴侯,其他十二代同姓刘氏楚王皆都治彭城(今徐州市)。汉制,诸侯王薨葬其封国。因此,徐州地区应埋葬有除韩信之外的十二位西汉同姓楚王的陵墓。

西汉金缕玉。图源:徐州博物馆

徐州市文物保护和考古研究所所长刘照建在他撰写的《徐州狮子山西汉楚王墓墓主问题再研究》一文中认为,从墓葬选址的优越性、墓葬形制的原始性、随葬器物的高端性、安葬礼仪的隆重性等四个方面综合考察,推测徐州狮子山西汉楚王墓墓主为第一代楚王刘交的可能性最大。

西汉第一代楚王刘交,系刘邦同父异母弟弟,在位23年,刘邦去世后刘交在刘氏宗亲中地位尊崇。

在从葬坑中曾出土“元园”铭文器物,楚元王刘交谥号是“元”,谥号一般是在诸侯王薨后由中央朝廷议定赐予,“元园”则是楚王入葬之后设立的陵园管理机构的名称,因而刻有“元园”铭文铜器是楚元王刘交陵园的用器。但是由于“元园”二字被人为刻毁或錾除,很多专家据此认为“元园”铭文铜器,不仅不能成为判断依据,反而证实狮子山不是楚元王刘交的陵墓。

“元园”铭文器物。图源:徐州博物馆

刘照建在《徐州狮子山西汉楚王墓墓主问题再研究》一文中认为,首先,“元园”铭文铜器是楚元王刘交陵园的用器,无论是否被打磨,都不可能再入葬其本人的墓内或从葬坑。因此“元园”铭文铜器打磨与否,并不是判定墓主归属问题的关键。

其次,“元园”铭文铜器出土地点是羊鬼山从葬坑,该从葬坑是王后墓,“元园”铭文铜器在这里出现,证明了王后陵园不是元园,但并不能证明狮子山陵园不是元园,也就无法用来证明狮子山不是楚元王刘交的陵墓。

再者,考虑羊鬼山与狮子山是楚王与王后的同茔异坟异穴合葬,既然羊鬼山从葬坑陪葬“元园”铜器,羊鬼山汉墓只可能是刘交之王后墓,由此及彼,恰恰也能够反证狮子山当是楚王刘交之墓。

“上邳侯金鼎容一斗四升”铭文器物。图源:徐州汉兵马俑博物馆

此外,刘照建认为,在“元园”铭文铜器上的第二行铭文为“上邳侯金鼎容一斗四升”,“上邳侯”是楚元王子刘郢(客)的爵位,《汉书·楚元王传》记载:“高后时,以元王子郢客为宗正,封上邳侯。元王立二十三年薨,太子辟非先卒,文帝乃以宗正上邳侯郢客嗣,是为夷王。” 由此可知,上邳侯存在时间较短,历时8年,从前187年至前179年,这一时期的在位楚王为其父刘交,刘郢(客)能够以“上邳侯”身份赙赗的对象,只能是楚元王刘交本人,因此从上邳侯国立废年限也能佐证狮子山楚王墓墓主为第一代楚王刘交。

二代说:出土大量榆荚半两钱

狮子山楚王陵考古发掘队成员之一、户部山历史文化街区明清建筑保护中心副研究馆员李春雷,从出土文物特别是钱币分析,认为墓主是第二代楚王刘郢(客)。

西汉楚国共产生了十二位楚王,这些楚王的墓葬全部分布在徐州周围群山中,李春雷认为,从出土文物,墓葬规模与形制等方面,可以将这些墓葬分为三个区域:东部北洞山、狮子山、驮蓝山为前三代楚王墓;第四代楚王为刘交的三子刘礼,这一支自成体系,从第四代起至第七代止,墓葬分布于徐州城西北;第八代楚王刘延寿谋反被杀,东区的东洞山汉墓有可能是其陵寝。从第九代楚王开始,再次另起一支,与第九、第十、第十一、第十二楚王对应的墓葬以徐州城西楚王山为中心,兼顾卧牛山、拉犁山等汉墓;除此而外,南区的南洞山汉墓有较大可能是东汉楚王刘英的陵寝。

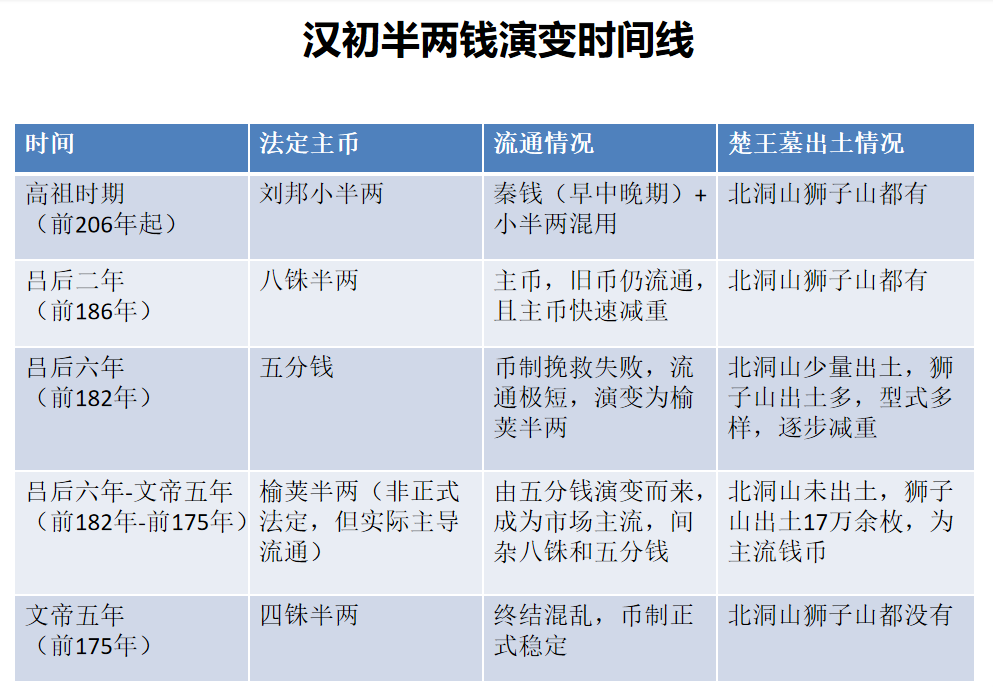

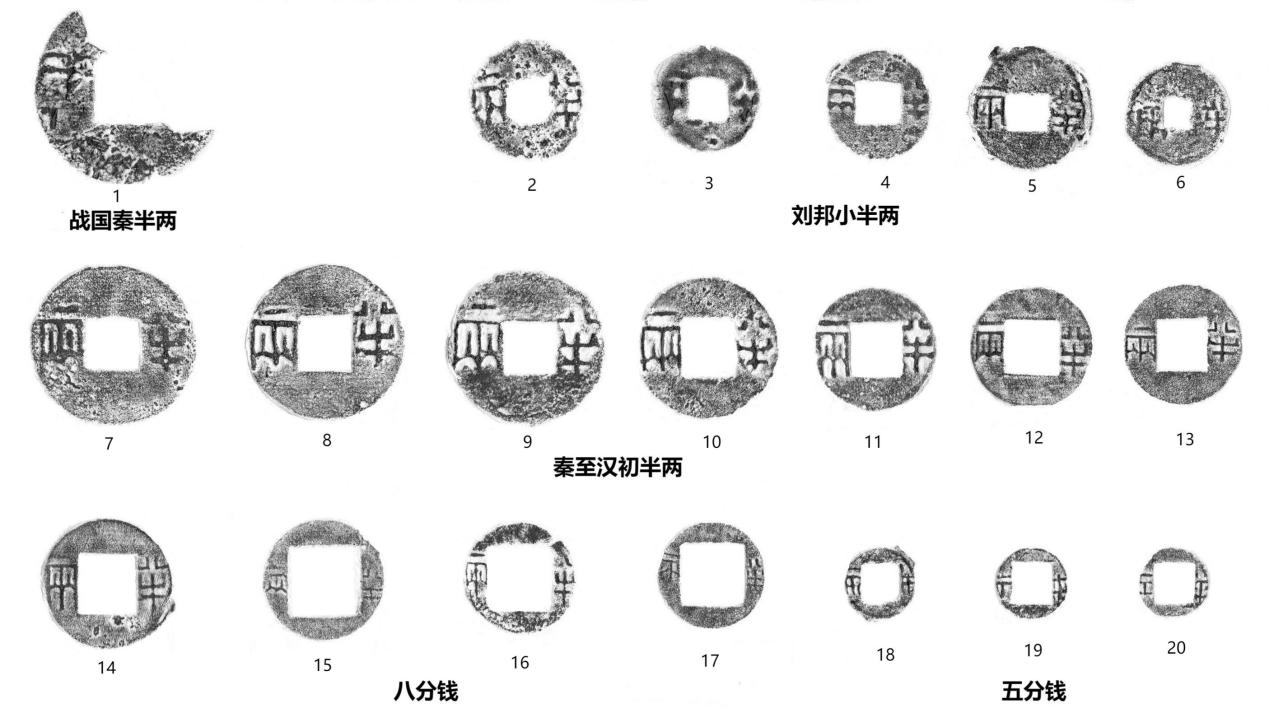

通过对西汉初年货币流通的时序研究,李春雷认为狮子山汉墓确系第二代楚王刘郢(客)的墓葬。西汉初年流通半两钱,其流通时序为:刘邦小半两—八铢半两—五分钱—榆荚半两—四铢半两。然而,在北洞山与狮子山均未发现四铢半两,证明这两座墓墓主不是第三代楚王刘戊;北洞山未发现榆荚半两,狮子山出土大批榆荚半两,证明北洞山时代早于狮子山。

榆荚半两是一种流通时间短,有特别年代特征的钱币,其流通时间在公元前182年-前175年间,而第二代楚王刘郢(客)于公元前178-前175年,在位不足4年,同榆荚半两流通时间相吻合,继而证明出土大量榆荚半两钱币的狮子山汉墓系第二代楚王刘郢(客)之墓。

狮子山楚王陵陵墓内有未完工的痕迹。

此外,学术界公认狮子山楚王陵有非常明显的未开凿完的痕迹,李春雷依据已发掘的永城芒砀山汉墓、临淄齐王墓,诸侯王继位后立即选址凿墓,认为西汉诸侯王陵墓存在“继位即营建”的规律,复杂崖洞墓的营建周期通常为 12-15 年。

而第一代楚王刘交在位23年,第二代楚王刘郢(客)在位4年,第三代楚王刘戊在位20年,只有刘郢客具备“修不完”的条件。刘交在西汉初年政治地位极高,楚国经济实力雄厚,在位时间长,他的墓葬绝对不可能呈现出未完成的状态,刘戊谋反被杀,但在位20年,墓葬亦早应建造完毕。

由此,亦可证明墓主人为第二代楚王刘郢(客)。

不过,狮子山楚王陵考古发掘队成员之一、徐州市汉兵马俑博物馆馆长葛明宇论证认为,狮子山楚王陵出土的钱币,包括汉初榆荚半两、高后八铢钱、五分钱和文帝四铢半两、以及大量的减重八铢和四铢钱等多种汉代半两币型,因此该墓的钱币时代,应处于文帝五年行四铢半两以后至武帝之前的文景时期。

徐州市两汉文化研究会会员、户部山明清建筑保护中心副主任刘聪曾对狮子山楚王墓出土的钱币进行深入研究,在其《狮子山楚王墓及东区从葬坑钱币的发现和认识》一文中认为,狮子山楚王墓出土的钱币除少量为秦(先秦)半两外,均为西汉初期的半两钱,多数为“荚钱”及“五分钱”,其他还应包括八铢半两,不能证明存在四铢半两。同时刘聪认为钱币均为下葬前的行用钱,而非专门制作的冥币。

山东大学考古学院教授刘尊志,曾在徐州博物馆工作多年,参与多个西汉诸侯王墓的考察研究。他支持“二代说”,主要论据是结合出土文物、遗骨年龄,推测是第二代楚王刘郢(客)。刘郢(客)是拥立汉文帝刘恒即位的八位大臣之一,虽然仅在位4年,但声望很高。而且,当年曾经对陵墓的骨龄检测发现为37岁,这和刘郢(客)去世时35岁至40岁之间的年龄相吻合。

江苏省考古学会副会长、徐州博物馆名誉馆长李银德,也曾根据近年来在狮子山北侧发现的羊鬼山王后墓、城西卧牛山发现的楚王和王后墓的新资料,通过对陶器的类型学研究、人骨鉴定和历史文献分析,考证狮子山楚王墓的墓主当为第二代楚王刘郢客。

三代说:墓葬形制和钱币

狮子山楚王陵考古发掘队成员之一、徐州市汉兵马俑博物馆馆长葛明宇认为,狮子山楚王墓主人系第三代楚王刘戊。

第三代楚王刘戊,系刘交之孙,为文帝六年至景帝三年(公元前 174-前 154 年),在位 21 年,后因参加七国之乱而自杀。

葛明宇在《徐州狮子山楚王陵墓主为刘戊考》一文中认为:狮子山墓葬形制和出土遗物的时代特征均表明该墓处于西汉早期,其墓主人为景帝三年楚国叛乱之前的西汉前三代楚王之一。继而通过对徐州地区已发现的楚王山、北洞山和狮子山 3 座西汉早期前三代楚王墓葬的比较分析,认为楚王山汉墓“甲”字形竖穴岩坑墓为所有西汉楚王墓中时代最早者,这种墓葬形制是徐州西汉楚王崖洞陵墓产生之初的具体反映,其年代要早于北洞山和狮子山,确认该墓为第一代楚王刘交墓。而与北洞山汉墓相比,无论墓葬形制、建筑结构,还是墓中出土遗物的时代,狮子山均晚于北洞山。因此,狮子山墓主应为景帝三年参加七国之乱的第三代西汉楚王刘戊,该墓年代为汉文帝前元六年至景帝前元三年(公元前 174-前 154 年)。

韦正、李虎仁、邹厚本在《江苏徐州市狮子山西汉墓的发掘与收获》一文中通过对出土钱币分析认为,三代楚王刘戊的可能性最大。江苏师范大学王云度教授也曾多次撰文,支持三代说。

自1953年以来,徐州已发现近3000座汉墓,其中有9处20多座王级大墓,仅有第六代楚王襄王刘注的墓得以确认,系龟山汉墓。专家认为,若狮子山楚王墓墓主身份得以确认,则对深入研究西汉文景时期的王国社会发展面貌,以及整个徐州西汉前期楚王崖洞陵墓的发展演变规律和排列顺序等诸多问题的探讨与研究,都将产生积极的推动作用。