驯服象牙塔:美国政府对大学的战争是一场善恶对抗吗

“我看到我们这个时代最好的头脑毁于疯狂,……

他们带着冷峻的目光穿越大学校园,脑中阿肯色州和威廉·布莱克的悲剧正在上演,就在那些战争研究员之间,

他们因为疯狂的行为而被学校开除,在玻璃窗上画骷髅并招贴淫秽诗刊……”(艾伦·金斯堡《嚎叫》 邓莹 译)

1955年,艾伦·金斯堡完成了长诗《嚎叫》。那时,学生们反对战争、反思资本主义,并以离经叛道反抗保守的主流社会,大学校方和美国政府则穷尽各种手段驯服这股躁动的力量。七十年后,事情看上去并没有什么改变:一年前的2024年4月18日,哥大校方授权纽约警察进入校园,对几十名占领了东巴特勒草坪(East Butler Lawn)以声援巴勒斯坦的学生实施清场,却激起了更多学生乃至社会团体的团结行动(参见:历史知道风向哪里吹:从哥伦比亚大学的占领运动说起),一场反对加沙战争、也是保卫学生抗议权利的社会运动席卷全美的校园和街头;而2025年特朗普就任后,随即对不安分的学生展开了报复。

校园反战运动为政府介入大学提供了口实。3月7日,美国政府以校内反犹主义为由向哥伦比亚大学发出通牒,10日美国教育部又一次性对60所大学提出了相似的要求:要么在限期内接受惩戒涉事学生、禁止戴口罩、限制亲巴团体活动、允许政府执法人员参与调查等一系列要求,要么则将大幅削减联邦政府的资助及合同。与此同时,美国执法部门直接撤销了超过五百名国际学生的签证或绿卡,拘捕了哥大的巴勒斯坦裔学生活动家马哈茂德·哈利勒(Mahmoud Khalil)、莫森·马赫达维(Mohsen Mahdawi),还扬言将持续追踪一切涉事学生。

当地时间2025年3月14日,美国纽约,民众在哥伦比亚大学集会示威,要求释放亲巴学生代表。

媒体和知识分子担忧,这是一场“特朗普对大学的战争”。3月16日,耶鲁大学英文系教授梅根·欧罗克(Meghan O’Rourke)在《纽约时报》发文“我们所知的大学之终结”,指出共和党保守派对高等教育的攻击蓄谋已久,而现在他们成功让大学、教授和学生受恐惧支配了;18日,哥伦比亚大学新闻系教授傅好文(Howard W. French)在《外交政策》著文,将当局的做法称作“一场旨在摧毁我国顶尖大学的战役”。虽然包括哥大在内的一些高校选择屈服,承诺或默认将按政府要求整改,但也有大学选择了对抗:4月14日,哈佛大学成为了首个公开忤逆特朗普的高校,称政府的要求侵犯了宪法第一修正案及相关最高法院判例所保障的学术自由,作为回应,美国政府几小时后即宣布对哈佛冻结逾20亿美元的联邦资助。

看上去,这是又一场敌视校园激进主义的保守派政客对学术自由的粗暴干涉,而大学校方俨然如无辜的受霸凌者一般,为了保护政见偏激的学生与教职人员,只能在无奈屈从与徒劳抵抗间选择其一,好在宪法和相对独立的司法机构或许能够捍卫学术自由。但事情果真如此简单,就像童话中黑白善恶间的对抗一样吗?

校园抗议的政治力量

《嚎叫》出版的十余年后,金斯堡的诗句连同“要做爱不要作战”的口号、披头士和鲍勃·迪伦的摇滚乐和无数其他战后激进运动的文化符号一起,鼓舞了更多的美国年轻人向维护旧秩序的一切权威开战:占领校园、烧掉征兵证以及要求使越南战争扩大化的总统林登·约翰逊下台。学生与反对越战及同情黑人民权运动的社会力量站在了一起,重重压力下的约翰逊被迫放弃连任,1968年芝加哥的民主党全国大会在示威、刺杀、种族骚乱和警察暴力的一片混乱中召开,高呼法律与秩序的共和党候选人尼克松利用民主党的分裂赢得大选。尼克松自称代表了那些已经厌倦年轻人的躁动的“沉默的大多数”,将反战学生称作“炸平校园的懒汉”,认为这群有幸入读名牌大学的孩子本身才是动荡的根源,即使战争结束了也还会找些别的由头闹事。

一年前在“历史知道风向哪里吹:美国年轻人的呐喊能否阻止遥远的战争?”一文中,笔者反驳了当时选情尚未明朗时一些美国政治观察者认为“加沙议题并不会左右大选结果”的观点,指出校园抗议及同情学生的社会力量很可能撬动更大的政治影响,形成因巴以问题而不再支持民主党建制派的“体制外反对派”,进而导致与1968年类似的政治局面。愈发精密的民意调查和现代政治科学的数理方法时常给人这样一种错觉,即选举政治仅仅关乎一系列数字——选票、人口学指标、“战场州”的一些数据、社交媒体发帖数、“文本情感”倾向值、选民的“偏好排序”……若是如此,激进学生最多能代表的几万张选票当然无法决定大选,毕竟哈里斯再怎么拒不对巴勒斯坦表达同情、甚至比拜登更加明显地倾向以色列,学生及其同情者再怎么反对加沙战争,也绝不会在言论或行动上支持“更加糟糕”的特朗普。

作为事后诸葛亮,我们如今可以自信地宣布这种观点错了。主流的民意调查和政治分析专家在大局上没能预见特朗普的胜利(自卡玛拉·哈里斯成为民主党候选人以来,绝大多数民调与分析均预测她将至少赢得普选票,但最终特朗普在普选票与选举人票上均以显著优势胜出,而哈里斯比2020年的拜登少获得了600万张普选票),也显然低估了加沙议题及校园和社会反战情绪的影响力:YouGov进行的选后民调显示,在2020年投给拜登、但2024年未投给哈里斯的人群中,29%受访者认为做出这一决定的首要原因是“以色列在加沙的暴力”,相比之下24%受访者选择了第二大原因“经济问题”;而在宾夕法尼亚等六个战场州,虽然选择“经济问题”的受访者多达33%,但加沙议题依旧是有20%受访者选择的第二大原因。

最终,在全国少于特朗普的200万票、在摇摆州输掉的69万票当中,因巴以立场而对民主党有所保留的特定群体很可能就构成了“关键少数”。其中,肯定有一部分反战人士和活动者不管怎样都会坚定地反对哈里斯,但同样可以合理猜想,还有相当数量有些关心中东局势、但原本依旧打算投票给民主党的人群,或许是单纯在心理上受到了反战学生的鼓舞,或许是针对学生的国家暴力让他们忍无可忍,或许是意识到这个国家里还有更多以更勇敢的行为来呼唤和平的志同道合者,总之春夏之交铺天盖地的校园反战抗议新闻以某种方式促使这部分人完成了政治动员,决心行使一项最基本的权利——即使改变不了政局,至少我可以保持缄默。用政治学的行话说,“革命的从众(revolutionary bandwagon)”就在暗中发生了,学生抗议者的聒噪通过媒体曝光和其他社会团体的同情,逐渐动员了反战选民这一沉默但关键的少数,与其他因素共同作用惩罚了未曾对加沙战争改变态度的民主党,促成了特朗普的意外胜出。

艾伦·图灵研究所的教授大卫·莱斯利(David Leslie)曾在2023年的一篇文章中指出,以数学计算为驱动的社会科学研究在认识论层面上的局限,就是难以掌握“数据集里的非随机缺失(non-random missingness)”和“数据生成过程中的社会文化条件”。在美国大选的语境下,民调和基于数字的分析所面临的问题就是“选择性偏差”,即只有那些打算投票、有明确党派倾向、且不惧于让别人知道自己的投票意愿的受试者才会参与民调并成为“数据”的一部分。然而现实中,虽然年轻进步选民和美国穆斯林社群当然不会投票给特朗普与共和党,但他们总有第三个选项——对两党政治感到幻灭而谁也不支持;但这一选项哪怕在选前便已遭到“任何没有投给拜登的选票都是在支持特朗普的第二任期”(时任密歇根州州长格雷琴·惠特默语,当时拜登还未退选)这类来自主流舆论的指责,有这种倾向的选民自然没那么乐于表达自己的立场,也就无法被选前民调和依赖民调的分析家们所掌握了。可以说,对工具理性的过度追求最终往往只能诉诸一些更加难以验证的玄学“大势”,诸如“民众不理解宏观经济指标,只关注通胀”、“选民因为厌女才支持拜登却不支持哈里斯(然而2016年同为女性的希拉里·克林顿却赢了普选票)”、或者干脆简化为不可捉摸的“反智主义”“民粹浪潮”等词句,才能解释为什么当初的数字加起来是那样、而如今的结果则是这样——而对那些无法被轻易地作为数据处理、但同样真切的因素视而不见:政治动员、社会运动、群体和阶级政治、街头政治和冲突,乃至于人心中的意义与信念……

总而言之,2024年重演了半个世纪前的情形:学生在罢课,警察在抓学生,校园的冲突引发了更广阔的社会回响,年迈的拜登放弃连任,民主党建制派并未打算真诚地回应和平呼声,厌恶战争的年轻人则干脆退出了两党搭起的选举舞台。最终,决心给校园带回秩序的另一派人胜出了。

大学政治与学术自由

尚未完全进入社会的青年学生不必为稻粱谋而向现实妥协,仅凭自己认为的是非善恶与价值观便可对笃定正确的事物投入满腔热血,这种特质在一些人眼中意味着冲动、不成熟而易于煽动,但有时亦能为一潭死水的社会与烟雾缭绕的政治注入一丝激情,对“从来如此”的传统与建制发起堂吉诃德式的挑战,而这种非理性因素在某些时候则会成为变革的先驱。正因如此,一些政治势力总是一面将学生政治贬低为精英小孩的角色扮演,另一面却又如临大敌般竭力为校园带回权威与秩序。

“学术自由”,即在高校内部容许一些倘若交由主流舆论审判就会引发争议的异样观点,其理论上的意义便在于此:让大学成为比媒体舆论更自由一些的公共领域,让前沿乃至激进的观点在自由碰撞中揭露弊病、寻找真理。虽然狭义的定义通常只强调专业学术领域内的自由讨论,这种自由也仅限于教师——“教师在研究及发表其成果上享有充分自由”、“教师在课堂讨论学科时享有自由,但教学中应当避免涉及与学科无关的争议话题”(美国大学教授协会《1940年学术自由和终身教职原则声明》)——但实际上,人们往往默认这种权利还覆盖了学生以及更广泛的公共事务讨论。

至少,名校校长们明面上是这么宣称的。在授权纽约警方对反战学生实施清场的两天前,时任哥大校长沙菲克在2024年4月16日的《华尔街日报》上写道,“只要不越过威胁、歧视或骚扰的红线,[抗议者]的热情在校园里就应当是受保护的言论……即便就这些问题展开辩论可能让一些人感到不适,却也正是一座大学的根本意义之所在。”在哈佛大学拒绝当局要求之际,校长艾伦·加伯(Alan Garber)在致全校师生的公开信中也作出了类似的表达:“尊重言论和表达不满的自由,确保抗议在时间、地点和形式上不影响教学科研”、“思想及质疑的自由……使大学能够以重要的方式贡献于一个自由的社会。”

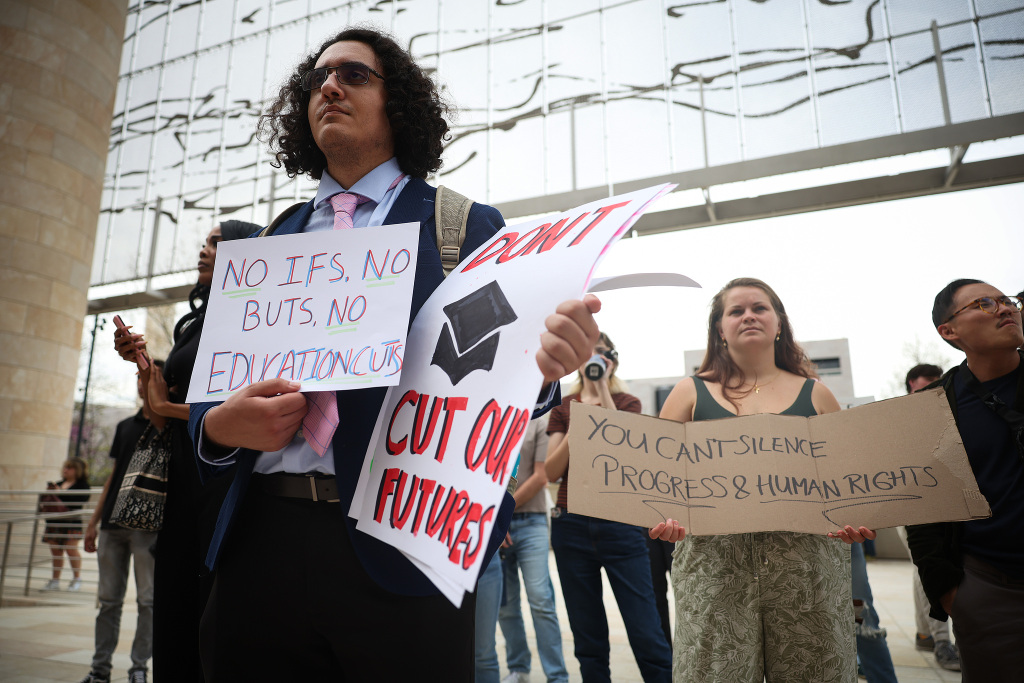

当地时间2025年4月4日,美国华盛顿特区,乔治梅森大学学生抗议特朗普政府削减教育部经费。

话虽如此,美国高等教育的历史却暗含着一个也许反直觉的事实:大学并非总是站在它们总是宣称捍卫的“学术自由”一方,哪怕很多时候并没有什么明确的政治压力要求高校限制自己的学生与教师所享有的这种自由。

在诗中写下“……因为疯狂的行为而被学校开除”的金斯堡曾在哥伦比亚大学就读本科,大二那年,他因在学校的窗户上写下“巴特勒没种”(指时任哥大校长的尼古拉斯·巴特勒、亦即去年被抗议学生占领的“东巴特勒草坪”命名的由来)被勒令停学。巴特勒在莱特兄弟还未成功试飞的1902年出任哥大校长,到原子弹在广岛和长崎爆炸的1945年才告老卸任,这位任期长达四十四年的老校长照理来说应当备受尊重,但包括金斯堡在内的哥大师生当时显然并不怎么喜欢他。即便其治下的哥大在学术声誉上迅速成长,但巴特勒对本校师生的威权姿态、保守甚至反动的政治观点以及与垄断资产阶级的密切关系也让他臭名昭著。同为哥大校友的美国记者厄普顿·辛克莱(Upton Sinclair)在其批判美国高等教育体制的著作《鹅步》(The Goose-Step)中就称巴特勒为“美国富豪阶级的智识领袖”。

而对于学术自由,巴特勒有一种近乎蔑视的态度。1917年,美国参加第一次世界大战,即便美国政府并未对哥大提出任何要求,巴特勒却急不可耐地宣布校内的言论自由如今有了边界:“过去可以接受的言行如今将无可容忍;过去仅是偏执的言行如今就是煽动叛乱;过去只算愚蠢的言行如今就是叛国行径。”哥大随即开除了两名涉嫌反对战争的教授:詹姆斯·M·卡特尔(James McKeen Cattell)和亨利·W·L·达纳(Henry Wadsworth Longfellow Dana)。达纳是当时众所周知的有社会主义倾向的反战活动家,且资历较浅而尚未获得终身教职,成为战时爱国热忱的牺牲品也算情理之中;但身为美国第一位心理学正教授的卡特尔不仅是学界泰斗,其“叛国行径”也仅是写信呼吁国会不要征召“良心拒服兵役者”入伍。当时不少人认为,巴特勒只是假借爱国之名算旧账:因其在校园事务上的威权姿态,卡特尔一直是巴特勒和哥大校方的批评者,巴特勒在战前曾几次试图开除卡特尔,只是因其他教职人员反对才作罢。

包括著名历史学家查尔斯·A·比尔德在内的一批哥大教授以辞职表示抗议。比尔德本人是美国参战的坚定支持者,但他对巴特勒的作风忍无可忍,在辞职信中比尔德写道:“本校愈发由个别活跃的校董控制,他们从不参与教书育人,在政治上反动而鼠目寸光,在宗教上狭隘而封建。”巴特勒在《纽约时报》上发表回应,但在简短评论了辞职一事后,话锋便转向了比尔德的著作《美国宪法的经济阐释》(此书认为美国宪法反映了“国父”和他们所代表的富人、地主和奴隶主等精英集团的经济利益):“这是一本任何教授都不该写的书,因为它极其反科学……这本书极大伤害了哥伦比亚大学,正如日前因煽动性的言行而被辞退的那两位教授一样。”显然,巴特勒无法从“爱国”的角度挑剔拥护参战的比尔德,就只好将其学术观点的争议上纲上线了。

巴特勒这样因政见不合而积极限制校内言论乃至科研工作的高校管理者在当时并不少见。十九世纪末到二十世纪初,高速的经济增长和工业化让美国的阶级矛盾空前激烈,普遍受垄断资本资助的高校也因此将矛头对准了那些在自身研究领域中倾向同情工人、赞成社会改革的教职人员,左翼历史学家爱伦·施莱克(Ellen Schrecker)在《象牙塔不存在》(No Ivory Tower)一书中整理了大把案例:在康奈尔大学,经济学讲师亨利·C·亚当斯(Henry Carter Adams)因一场谴责工业巨头的学术讲座而被开除,他在密歇根大学重获教职后便变得谨小慎微,其研究转向了公债这类相对中立的主题,并宣称经济学者应少谈社会改革这类主义,多用统计数据来研究技术性问题;美国经济学会创始人之一、威斯康辛大学经济学教授理查德·伊利(Richard Ely)的研究兴趣起初在于工会与劳资关系,但却被校方认定为同情罢工乃至有社会主义倾向而几乎就被开除,日后只得转向土地经济学这类政治上不敏感的领域。

世纪初的历史或许可以用学术自由尚未成熟的“历史局限性”来辩护,但在二战结束后,美国大学教授协会发布并广受认可的《1940年学术自由和终身教职原则声明》也并未真正保护教师与学生。在麦卡锡主义盛行的二十世纪中叶,美国政府通过制度手段公开迫害持左翼观点的知识分子,但施莱克同样留意到许多大学在联邦政府并未插手、甚至未曾留意的情况下,也还是积极地限制政治表达、惩罚观点偏激的师生,与所谓“高校保护学术自由”的印象相去甚远。

没有政府压力,缺乏公开调查和听证,刻意避免留下书面档案,施莱克将这类大学自发的内部政治迫害称作“寂静地开除”。杜兰大学的罗伯特·霍德斯(Robert Hodes)提供了一个典型案例。霍德斯是该校医学院一位有名的神经生理学学者,但他同情共产主义,积极反对该校的种族隔离并要求招收更多黑人研究员,还在朝鲜战争期间募集医疗物资以支援中国。杜兰校方难以直接开除已获终身教职的霍德斯,便采用了近乎心理操纵的手段赶走这位教授:先暗中插手霍德斯管理下的实验室的日常工作,限制其采购实验和办公物资,并强行留下了两名他原本决定开除的技术人员;当霍德斯向校方反映情况时,又被倒打一耙说他“难以相处”、在实验室内搞“专制作风”,甚至有人暗示霍德斯过于多疑,应当寻求心理治疗;最后,校方收集了一批对霍德斯个人及社交生活的“抱怨”,以与同事合不来、在院系内“引发纠纷”为由将其开除,但在书面记录上缄口不提其政治主张。半个世纪后,历史学家通过采访涉事同事、查阅通信记录等研究方式,才揭示了霍德斯是因其观点才受到政治迫害的真相。莫名其妙地被杜兰开除后,霍德斯干脆举家搬来了中国北京,亲自参与他心心念念的共产主义事业,直到1959年美国国内形势缓和后才归国。

这样的例子还可以无限列举下去。劳伦斯·克莱因(Lawrence Klein)年轻时曾参加过美国共产党,在波士顿和芝加哥的工人夜校讲授凯恩斯经济学;1955年,当克莱因任教的密歇根大学经济系决定推荐授予其终身教职时,一位与克莱因有学术观点上的分歧、认为凯恩斯主义与福利国家终将危害社会的经济系同事决定阻挠此事,竭力向校方论证克莱因年轻时的经历让他政治上极不可靠,最终促使校方拒不为其晋升教授,并声称这是因为他的能力还不足以胜任教授。不过,克莱因日后的成就雄辩地证明了这就是迫害——1980年,克莱因获得诺贝尔经济学奖。

谁害怕高等教育?

2021年的“国家保守主义大会(National Conservatism Conference)”上, 当时还在竞选参议员过程中的JD万斯以“大学即敌人”为题发表演讲,宣称“我们国家的大学已经从根本上腐化了,只会传播欺骗与谎言”,这些“谎言”则具体包括“美式女权主义”、“环保正义”、“批判种族理论”等等——万斯本人获得法学博士学位的耶鲁大学也在演讲中被指名批评。在万斯的叙事里,毁掉美国杰出头脑的“疯狂”正是这些如今被特朗普政府视作眼中钉的“多元、平等、包容(Diversity, Equity, and Inclusion)”理念,即所谓DEI。我们无须在乎DEI到底是用于掩盖社会问题的表面文章,还是对边缘群体相关议题的真切关注,总之在万斯的指控下,它导致科研经费被浪费在无用的方向上,学生学者也浸淫在错误的思想氛围里。大选中,特朗普许诺将从DEI、觉醒文化和政治正确中“解放”美国,而这一议程在高等教育领域的体现就是重新对大学实施政治管控。

去年声援巴勒斯坦、谴责以色列的学生抗议为落实这一议程提供了借口,而当时成为风暴中心的各大高校则成为了首当其冲的目标。3月3日,美国政府以该校未能有效处理校内“反犹主义”抗议为由,宣布将对哥大所享有的联邦资助及合同展开审查,随即发出上文提及的一系列整改要求并冻结了总计4亿美元的财政支持,直到当月中旬哥大同意政府要求;这样的通牒总共发给了60所大学。与此同时,美国政府成立了“联邦打击反犹主义专项工作组”,宣布将对包括哥大、哈佛在内的十所大学进行实地调查。另一些间接的财政压力来源于特朗普政府的科研政策:国立卫生研究院和国家科学基金会总计已有超过200亿美元的经费被削减或冻结,已立项的科研项目遭受了大规模审查,当局还正考虑对国家航空航天局(即著名的NASA)及国家海洋和大气管理局施加类似措施,高校与这些机构的合作渠道随即受到影响。时至今日,这场美国政府对大学的拉锯战依旧是进行时。

但我们也已看到,大学对学术自由同样有着自己的考虑:无论在学术研究还是政治表达上,一些观点总是比另一些观点更自由,过去如此,今天亦然。在哈佛大学4月14日给美国政府的回信中,虽然校方的法律代表援引宪法第一修正案及相关司法判例,对大学在法律上的独立地位据理力争,但这封回信同样以相当篇幅论述“过去的十五个月中,哈佛已采取实质政策和措施”以打击校内的“反犹主义和其他形式的歧视”。十五个月前的2023年12月,时任哈佛校长克劳丁·盖伊(Claudine Gay)与宾夕法尼亚大学和麻省理工学院的校长一起出席了国会听证会,在媒体形容为“火灾暴风(firestorm)”般的氛围中被议员们指控对校内反犹主义管控不利。盖伊一个月后即辞去校长一职,并于次日在《纽约时报》上称听证会是一个“精心设计的陷阱(well-laid trap)”。如今领导哈佛、在本文开头引用的公开信中“挺身反抗”特朗普的艾伦·加伯正是自那时起接任校长,而他的首要举措恰恰是解决“反犹主义”:2024年夏天的毕业典礼上,13名哈佛应届学生因参加过声援巴勒斯坦的抗议而被校方禁止出席和领取毕业证书。

当地时间2024年5月23日,美国剑桥,哈佛大学第373届毕业典礼上,数百名毕业生走出会场,呼吁关注巴勒斯坦人的困境。

就文本而言,哈佛给美国的回信无疑是在自证本校自2023年底的听证会以来,已经为遏制反犹主义采取了大量措施,对当局要求的反驳则以“来信无视了哈佛的努力”开头,实际上变相承认了特朗普对高校提出的一系列要求在原则上没错。换言之,哈佛默认了倘若高校未能管控校内反犹主义,美国政府便有权进行政治和财政干预,争议无非在于哈佛早已做到了这一点、但当局却视而不见——而不是学术自由或高校独立是否神圣不可侵犯,无论“自由”“权利”一类的词语被重复多少遍。讽刺的一幕出现了:特朗普及其保守派盟友因反对DEI或别的什么意识形态原因而决心插手大学治理,但却只能用“打击反犹主义”来粉饰自己的行为;而在大学一方,暂不论哥大等向政府要求低头的高校,就连看似做出反击的哈佛也并没有意愿挑战整个政治议程或者背后的意识形态,只是围绕本校是否已经做到了打击反犹主义进行些琐碎的拉扯。至于遭受暴力执法的学生抗议者、无法毕业的应届学生、研究受到政治干涉的科研人员、签证甚至绿卡被撤销的国际学生学者,这些都不在哈佛或其他什么名牌大学的校方的优先事项上,更不用说国际和平、社会正义、“远方的哭声”一类空话了——哪怕高校总是热衷于把这些词句写在公关文案里。

“反犹主义”当然也不过是一个靶子。在去年的文章里,我们已经分析了这一概念的复杂内涵及美国当局和部分高校管理者对这一概念的武器化,有常识的观察者并不难分清校园抗议是在呼吁巴以和平、反对武力破坏国际法和联合国相关决议,还是在像指控声称的那样“鼓吹对犹太人的种族灭绝”。抛开政治叙事不谈,还有一些更浅显的例子表明所谓“打击反犹主义”无非是威权政治的掩护。辛克莱的《鹅步》专门用一整章来分析所谓的“学术排犹(The Academic Pogrom)”,即当时的名牌大学故意限制犹太学生和学者数量的歧视政策;更讽刺的是,时任哥大校长巴特勒就是一个时人皆知的反犹主义者和纳粹同情者,其任内对犹太学生的录取数量制定了限额,而一百年后哥大及美国政府则正是从以巴特勒命名的草坪开始“打击反犹主义”的。在哥大学生抗议者、也是美国绿卡持有者哈利勒被捕引发的政治风波中,国务卿马尔科·卢比奥声称国务院根据《移民和国籍法》有权撤销任何人的永久居留资格,但该法在1952年立法之初,起草者之一帕特·麦卡伦(Pat MaCarran)声称其目的就是保护美国免受共产主义及“犹太利益”的渗透。那时二战刚刚结束,刚刚推翻了纳粹政权的美国人照理来说应当对反犹主义更加敏感,但在施莱克的研究中同样发现上世纪五六十年代大学校方时常以其他借口“寂静地开除”犹太裔学生学者。

在《象牙塔不存在》的结尾,施莱克以悲哀的口吻写道:“高校不仅没有反抗麦卡锡主义;它还促成了那些迫害。……高校对麦卡锡主义的忠实执行捂住了一整代知识分子的嘴,吹灭了任何对冷战官方叙事的实质抵抗。”在她看来,即便大学有时会就一些具体的人事或行政措施同当局争论,但却始终认可着当时美国国家对左翼知识分子和有社会主义倾向的学者的系统性迫害,而所谓学术自由或高校独立这些抽象的概念,对大学而言首先是一份与当局谈判交涉中的筹码,其次它们更关乎大学作为机构的声誉和自主地位,而非某些个人或群体的政治权利。高校当然不是象牙塔,高度产业化的大学不仅像企业那样产生了组织认同、以维护自身的运作和利益为首要考虑,名牌大学还往往与政商精英的社会网络紧密绑定在一起,教书育人本身很多时候并不是目的,而沦为了实现大学的组织利益与再生产精英网络的手段——这便是为什么美国名校总是在招生时希望学生在简历中证明自己的“领导力”,但当学生真的发挥“领导力”并动员同学抗议校方政策或社会议题时,大学的回应却成了纪律处分。

《华尔街日报》4月17日刊文指出,保守派活动家克里斯托弗·鲁佛(Christopher Rufo)从意大利的共产主义革命家葛兰西的理论中获得了灵感,而一年半前正是鲁佛领导了要求哈佛校长克劳丁·盖伊因校内反犹主义引咎辞职的活动:在鲁佛看来,既然现在的高校是进步派和左翼传播DEI理念和觉醒文化的“阵地”,那么特朗普和万斯的保守议程就应当围绕大学开展“阵地战”。在葛兰西原本的理论中,他确实将学校与媒体、教会、工会、社团等市民社会的所有机构通通视作“意识形态阵地”,而一旦某个团体夺取了对这些阵地的控制,便能建立无须通过武力维持的思想统治,即所谓“文化霸权”——只不过,葛兰西认为这些社会机构如今都由资产阶级控制,而他站在无产阶级和先锋队的立场上提倡了“阵地战”。今天来看,诚然特朗普及其保守派盟友正在同传统上相对文化自由、尊重多元和社会正义的“自由派”“进步派”或民主党支持者们围绕着高校展开一场文化斗争,但高校、尤其是大学校方本身却远非中立,他们亦是美国资产阶级文化建制的一部分,所以也许特朗普与大学和科研机构在DEI、政治正确与觉醒文化这些抽象的议题上纷争不断,但双方再加上民主党却总是对于所谓“打击反犹主义”、即遏制校园抗议及其政治力量享有充分的共识,一如半个世纪前,大学和麦卡锡主义同样享有左翼知识分子的自由不属于学术自由的共识。这是一场文化战争,但更像是“精英内部矛盾”,而不是什么“大学从政府手中保护学生和学者”的学术自由之战;在这第二种战争里,反对战争、反思资本主义和美国国家政策的学生与知识分子们依旧在独自作战,而高校——用施莱克整本书的最后一句话来说——“学术阵线上没有战事(All quiet on the academic front)。”

相关文章

世界免疫周丨专家呼吁加快HPV疫苗纳入国家免疫规划进程

用一生走丝路,91岁艺术家耿玉琨的书旅奇遇

洛阳白马寺的墓主人是狄仁杰?其实这个误解从北宋就开始了

最高法:学校未及时发现并制止校园暴力行为,需承担侵权责任

人民日报首推“大地书单”,10本好书上榜!

南京84.57亿元成交8宗宅地:仅秦淮区一宗地块溢价成交

外卖江湖战火重燃,骑手、商家、消费者在“摇摆”什么?

蔚来李斌:当下国际贸易环境有不确定性,但坚信中国汽车产业最终将占全球四成份额

解密帛书两千年文化传承,《帛书传奇》央视今晚开播

兰斯莫斯想在雅典卫城拍《拯救地球》,希腊官方:价值观不符

兰斯莫斯想在雅典卫城拍《拯救地球》,希腊当局:价值观不符

五一节,和人民照相馆一起找回“拍照”的仪式感

上影新片《密档》杀青,全新角度演绎石库门秘战

《哪吒2》再次延映至五月底,春节档影片仍有竞争力

2025欧亚经济合作发展论坛在沪举办

明日出征!航天员详细信息来啦

工程院院士应汉杰不再担任苏州大学校长

魔都眼·上海车展①|开幕首日:首发首秀近百款新车

研讨会|中国古代石刻与历史研究的多重图景

- 美情报机构网络攻击第九届亚冬会,外交部:性质十分恶劣,停止攻击

- 12家券商一季度业绩报喜:国泰海通净利规模暂列第一,东北证券预增859%

- 美国被曝要去深海非法挖稀土,中国稀土管制扼住美国军工命脉

- 稳外贸|上海南港码头汽车出口增幅明显,3015辆新特斯拉Model Y首次批量出口

- 鲁比奥称美国已向各方提出了“持久和平的框架”

- 河南社旗县委书记张荣印转任南阳市人大常委会农工委主任

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯