中法学者共议战争与和平,2025中法论坛聚焦“多元视角下的第二次世界大战”

2025年9月2日,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,由上海师范大学人文学院主办的“2025中法论坛:多元视角下的第二次世界大战”正式召开。本次论坛采用线下会议与线上直播相结合的模式,来自复旦大学、中国社会科学院大学、国防大学政治学院、上海社会科学院、华东师范大学、上海大学、上海师范大学、上海海事大学、杭州师范大学、上海抗战研究会以及中国驻里昂总领事馆、法国索邦大学、法国卡昂大学、法国社会科学高等研究学院的40余位中外学者共同出席了此次学术论坛。本次论坛旨在以史为鉴,通过中法学者的深度对话,共同弘扬珍爱和平、反对战争的正确二战史观,为构建人类命运共同体贡献智慧。

与会嘉宾合影

开幕式由上海师范大学副校长陈恒教授主持,上海师范大学党委书记林在勇与中国驻里昂总领事馆于江总领事先后致辞。林在勇书记指出,本次论坛以纪念二战胜利80周年为契机,汇聚中法两国学者,探讨这段共同的历史。这既是一场学术盛会,也是一份使命担当。希望两国学者将历史经验转化为现实智慧,将集体记忆升华为共同责任,弘扬正确二战史观,推动中法两国合作,共同为构建人类命运共同体贡献力量。于江总领事指出,世界反法西斯战争的胜利是中国人民同反法西斯同盟国以及世界各国人民并肩战斗取得的成果,其中法国医生贝熙业开辟的“自行车——驼峰”航线、饶家驹神父开创的难民安全区等均为中国抗日战争的胜利作出了不可磨灭的贡献。中法人民在“二战”中共同书写了友谊篇章,彰显了对和平的不懈追求。

第一场主旨报告由上海师范大学蔡萌教授主持,首先由法国卡昂大学教授盖尔·艾斯曼(Gaël Eismann)进行题为《纳粹德国在占领下的法国的镇压政策及执行机制(1940-1944)》的报告。该报告以纳粹占领下法国境内受害者多样化镇压轨迹为主要研究对象。她认为,在整个占领期间,被逮捕的平民在德国镇压体系中的去向,取决于对案卷的解读、当时可利用的镇压手段以及具体需要。特定计划(例如劳动力征用)、对镇压紧迫性的不同理解(例如游击队的发展)、合作政策中的利益考量(例如在人质政策框架下与维希政府的冲突)等因素,都会影响这些“分流”的演变。受害者,即便是在同一案件中被捕,也可能经历截然不同的命运:有人在法国受审并被监禁,有人在法国受审后遭枪决,有人先受审后被驱逐,有人未经审判直接被驱逐至德意志境内等待审判;也有人在完全缺乏司法程序的情况下被大规模关押并投入集中营,或者作为人质被枪决,甚至在任何“正规”程序之外惨遭屠杀。艾斯曼教授指出,这些镇压工具往往相互叠加,但它们各自的重要性会随着时间推移而变化,最终形成层层叠加、非常复杂的镇压体系。

四川大学文科讲席教授、中国社会科学院世界历史研究所原所长汪朝光作了题为《战火中的影像与人生——战时中国电影与电影人》的报告。汪教授首先介绍了战前中国电影业的基本情况:20世纪20年代,中国电影年产量已经超过百部,位居世界前列。但是日本入侵,破坏了这样的态势。1937年全国抗战爆发之后,上海电影产业有部分撤退至后方,先是在武汉,后来基本在重庆,留在上海的成为日占区包围下的“孤岛”电影。此时的中国电影产业实际上被一分为三,包括大后方电影、沦陷区电影和孤岛电影。大后方电影出品受到战争的影响,总产量甚至不及战前上海一年的产量。这些电影主题以抗战为中心,从娱乐化转向政治化,以电影宣传激励民众投身抗战,起到一定的作用。东北沦陷区由日本控制,以所谓“大东亚共荣圈”、“日满合作”的意识形态宣传为电影中心,但是出品受到中国观众的冷遇。上海孤岛时期因为租界的关系,电影题材依旧偏向于娱乐,但电影人利用历史题材如《花木兰》等侧面宣传抗战。汪教授认为,电影是社会现实的深刻反映,中国电影人的拒绝合作与日本战争电影受到冷遇,表明日本在中国借助电影宣传其侵略性意识形态政策的失败。他还特别分析了上海电影人与战争的关系。淞沪战事爆发后,上海电影人几乎全体投身于抗日救亡活动,高呼“集中电影界工作人员所有的力量,负起非常时期救国的任务来”。及至上海沦陷,相当一批电影人,尤其是左翼电影人,都义无反顾而毅然决然地撤离上海,去了大后方,继续投身抗战。他们牺牲了个人的艺术发展和优渥生活,积极投身于民族的抗战事业。而留在上海的电影人,也通过各种或明或暗的方式表明了自己的政治态度,大多数电影人坚守了抗战的立场。

上海抗战研究会名誉会长、国防大学政治学院张云教授进行了题为《中国抗战与第二次世界大战——纪念中国人民抗日战暨世界反法西斯战争胜利80周年》的报告。张教授指出中国人民抗日战争可以从四个维度予以解析:以第二次世界大战起讫点为考察对象,彰显中国人民抗日战争是世界反法西斯战争不可或缺的重要历史缩影;以中国战场所承担的使命为考察对象,彰显中国人民抗日战争在世界反法西斯战争中所处的重要历史地位;以上海抗日战争的特殊地位和作用为考察对象,彰显中国人民抗日战争为世界反法西斯战争所作出的重要历史贡献;以中共抗战的历史事实为考察对象,彰显中国人民抗日战争为世界反法西斯战争的胜利提供的重要历史经验。张云教授特别强调,中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的东方主战场,开始时间最早、持续时间最长。中华儿女以巨大牺牲牵制日军主力,为世界反法西斯战争作出不可磨灭的历史贡献,用生命和热血捍卫了人类和平事业,铸就了中华民族的壮丽史诗。

第二场主旨报告由复旦大学外交学系暨全球史研究院马建标教授主持。首先由复旦大学历史学系教授吴景平进行题为《关于二战时期中法关系的若干思考》的演讲。吴教授分析了抗战时期中国将法国作为大国外交重点之一的原因,并以档案资料展示二战时期中法在铁路建设、国际通道开放、军事顾问派遣及军事合作协定等方面的积极进展,指出两国关系一度十分密切。然而,随着法国对德战败投降及政权更迭,中法关系出现重大反复并最终断交。与此同时,中国持续抗战,于1942年初迎来了美、英、苏、中领衔的世界反法西斯同盟的建立,并最终取得胜利。吴景平教授表示,二战时期中法双方的合作努力及其给中国的帮助,是中国人民不会忘却的二战记忆的组成部分;而两国关系出现的反复和倒退,同样是值得予以深刻反思的。他指出,历史的经验与教训是,必须尊重国家主权独立和领土完整,对区域和国际安全局势清醒地评估,对扩张主义、霸权主义、军国主义、法西斯主义不抱幻想,不作无止境的退让,应与共同命运和秉持共同理念者加强合作,共同捍卫国际法及国际关系基本准则,守护世界和平。

来自法国索邦大学的伊莎贝尔·达维翁副教授(Isabelle Davion)进行了题为《法国抵抗运动:研究现状》的报告,达维翁教授首先回顾了法国抵抗运动研究的主要史学进程,梳理了其中不断变换的学术关切,并由此分析了问题意识的演变,以及所促成的方法与研究路径的更新。最后,达维翁教授还结合当下研究的最新动向,即重新审视抵抗运动在军事层面的贡献,引出了对“马基”(游击队)及其特殊问题的深入考察。达维翁教授指出:“马基”抵抗运动有诸多特殊之处,例如参加者人数大约有30万-50万,参与者涵盖法国各个阶级,但主要由中产阶级和城市居民为主,农村及上层阶级虽有参与,但人数不多。她认为,这主要是由于维希政府采取有利于农民的政策以及德国占领地区多为城市,对乡村地区控制相对薄弱。

此后,上海师范大学都市文化研究中心教授、上海抗战研究会会长苏智良进行了题为《中法合作:创造二战时期最出色的难民安全区--被遗忘的饶家驹和他的上海南市安全区》的主旨报告。苏教授向与会者介绍了法国神父饶家驹建立难民安全区的概况:1937年11月,饶家驹以他的博爱、坚韧、独创、才华与责任心,依靠与中外各方的良好关系和个人威望在上海创立了战时平民安全区——饶家驹区。该安全区一直存续至1940年6月,保护了30多万中国难民,饶家驹也因此被称为“难民之父”“中国之友”。而后,战时难民保护的“上海模式”被推广到南京、汉口、广州,乃至法国、德国,并推动日内瓦第四公约的订立,战时保护平民成为各国的共识,从而推动了人类文明的进步。苏教授指出,饶家驹的“博爱主义”、“慈善行为”、奉献精神、慈悲情怀的高尚人格,超越了国家、种族、宗教与党派。他是20世纪世界人道主义的光辉典范。同时,苏教授也呼吁在迎接抗战胜利80周年之际,在原南市安全区再建这位伟大人道主义者的塑像,以纪念逝者,启迪后人。

主旨报告的最后一场由中国社会科学院大学历史学院教授、中国社会科学院近代史研究所研究员侯中军进行,题为《卢沟桥事变前顾维钧与中国外交战略的转变》。侯教授从《塘沽协定》后国民政府的外交政策、顾维钧的外交理念两方面展开讲解。侯教授指出,《塘沽协定》后,国民政府开始酝酿调整外交政策,并将外交对象分为三大类:一是日本、二是欧美,三是苏联。此种分类方式已经包含中国对国际政治格局的大致认识,寄希望于联络所有日本以外的国家,呼吁尽可能的对华援助。1936年2月,中法外交关系升格,顾维钧出任驻法大使。同时,他就全球国际政治格局及形势,以中日不可能和解、防范日本侵略为角度,向外交部建议把外交重点放在英法美俄四国,并给出了接近四国的具体方法和途径。针对英法俄三国,应该“根据国际盟约与英法俄商订互不侵犯条约”,目的在于达成“区域互助公约之目的”,以弥补国联在制裁日本侵略上的短板。针对美国,顾维钧则从美国国内政治入手,指出罗斯福取得连任,一般国际舆论认为其将在国际上做出积极贡献。侯教授指出,顾维钧的战前外交政策是比较切合实际的,而通过对顾维钧外交思想的研究,也可以了解国民政府在这一阶段发生的外交政策转变。

在下午的会议中,与会学者围绕第二次世界大战与中法关系的具体问题展开研讨,主题涵盖二战史观、东方战场缘起、日本南进政策、印支半岛博弈、历史记忆建构、影像与历史叙事等多个前沿领域。学者们通过扎实的史料和多元的方法,不仅深化了对特定历史个案的理解,更在跨文化的对话中促进了中法两国学术视角的交融与互鉴,为构建人类命运共同体提供了深刻的历史注脚。

相关文章

国之重器上场!我军新一代武器装备将集中亮相

浦发银行零售业务部总经理陈雷获聘上海银行副行长

法国小伙马库斯捐赠的近百张上海抗战照片,明天起在沪展出

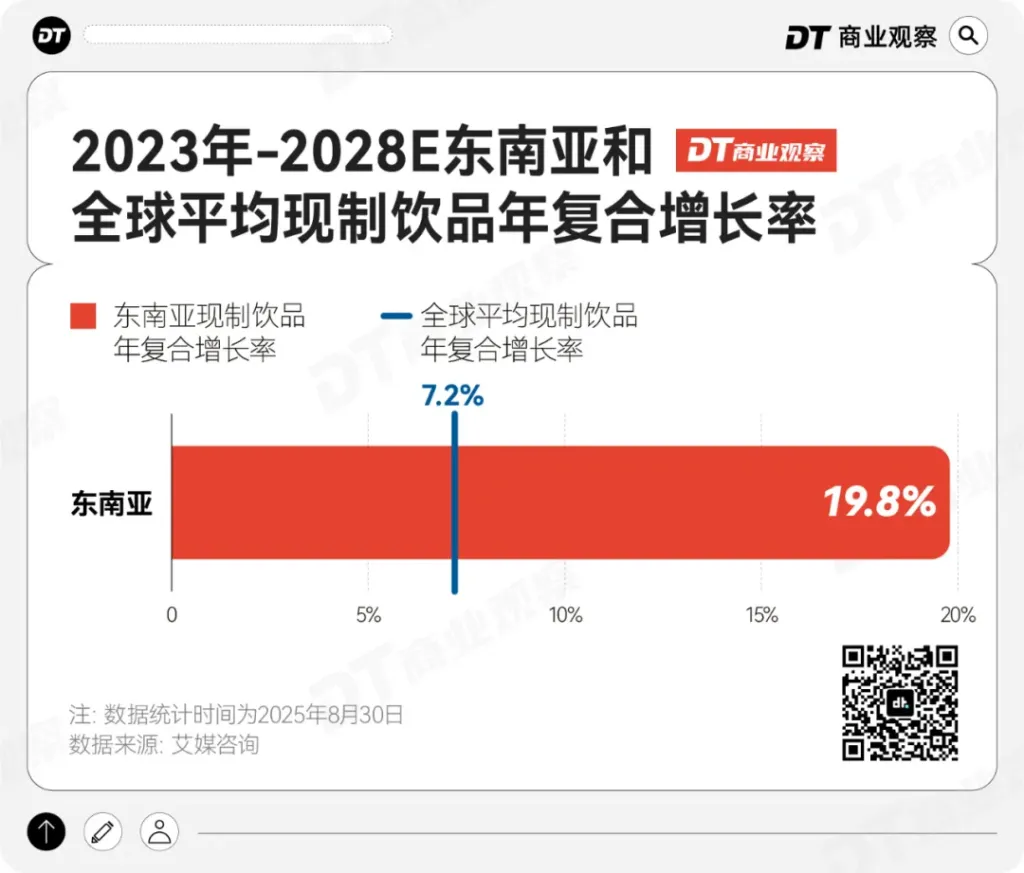

六家新茶饮上半年净赚超50亿元:蜜雪持续领跑,外卖大战影响有多大?

习近平会见伊朗总统佩泽希齐扬

17家A股城商行半年报扫描:西安银行营收增速领跑,杭州银行净利增速领跑

王小刚已任国家药监局药审中心主任,周思源卸任

被誉为“东方诺亚方舟”,86岁上海白马咖啡馆修缮后重开

贵州省教育厅副厅长杨天仪履新贵州轻工职业大学院长

什么?父母的颜值也会影响你的收入?

新茶饮扎堆出海,霸王茶姬凭啥上桌?

2025外滩大会下周开幕:主题为“重塑创新增长”,有何亮点?

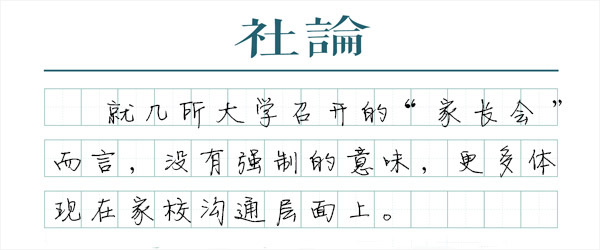

【社论】大学生家长会与“大学高中化”的焦虑

首个海外基地项目启动4年何时开工?宝钢股份董事长谈钢企“走出去”

米哈游起诉腾讯?知情人士:米哈游和腾讯之间无直接诉讼案件,为法律流程需要

弘扬城市精神品格、助力城市文明建设,上海市公益宣传创新研究基地成立

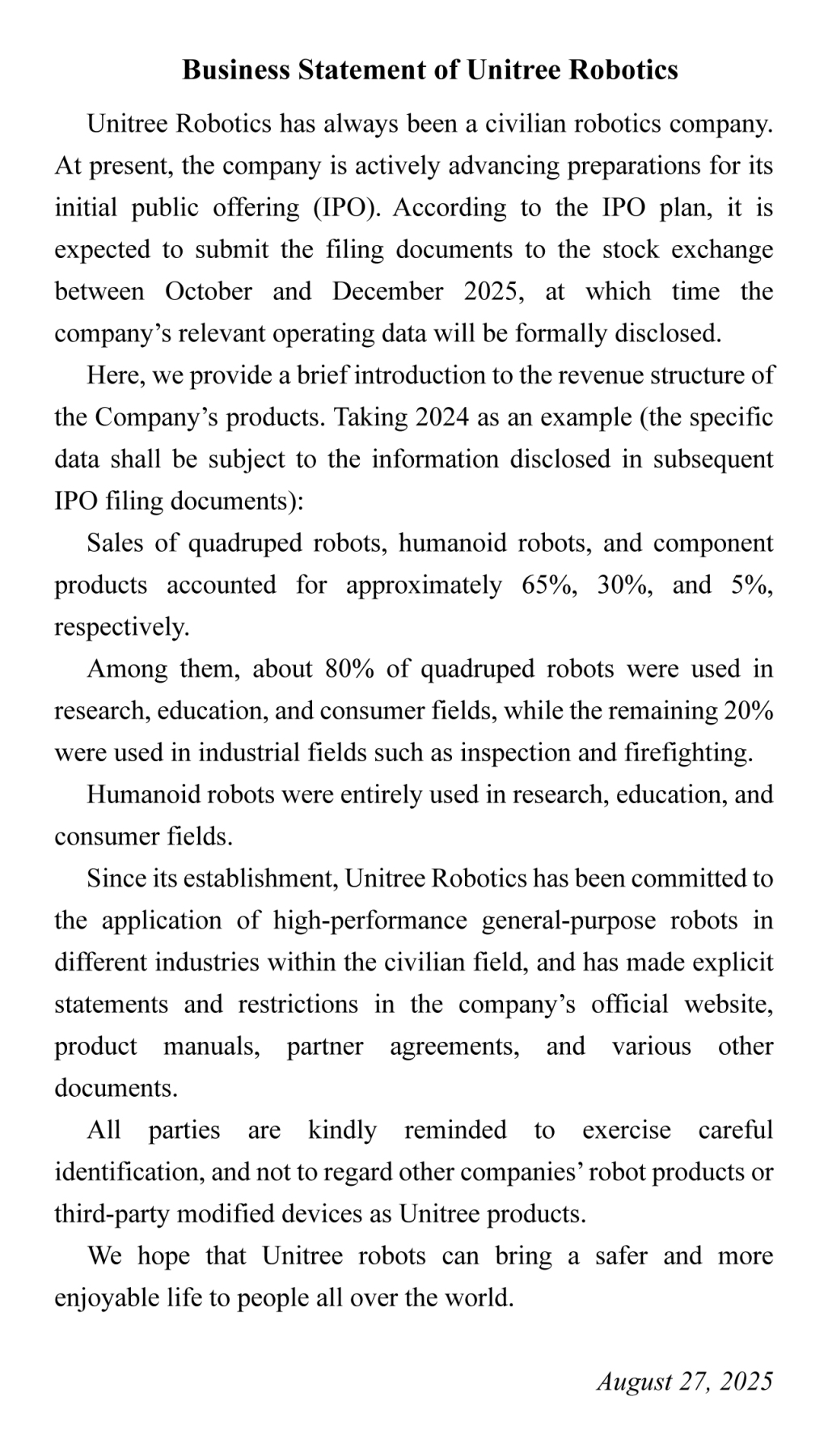

宇树科技:预计10月至12月提交上市文件,四足机器人销售占比65%

托尔金的足迹|托尔金的“侏罗纪海岸”:从恐龙到飞龙

U23亚预赛开打,中国足球今年最后一块遮羞布能保住吗

专访|前德国国门魏登费勒:中国球员有天赋,青训转职业要专注

- 多米尼加首都屋顶坍塌事故造成严重人员伤亡,外交部回应

- 龙光集团:21笔境内债重组方案已有2笔获投票通过

- 国台办:岛内半导体产业被“卖台专业户”赖清德拱手相送是迟早的事

- 国新办将举行发布会,介绍《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》有关情况

- 民生访谈|事关餐饮消费券、外牌车置换更新补贴,上海市商务委回应

- 商务部:美国对小额包裹关税政策将严重影响美国消费者的利益

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯