言短意长|苏超、演唱会、微短剧,都指向“心价比”

“苏超”、演唱会、微短剧,这三者有什么共同点?

千人千面,回答自然也旁逸斜出,从事统计工作的人士恐怕会想到:它们在国民经济行业分类中都属于“文化、体育和娱乐业”。

这个说法也许不好玩,但赋予了它们一种结构,便于从整体上加以观照。

“十四五”收官之年进程已过半,全国各地的经济运行“半年报”中高频闪现着一个亮点:规模以上文化、体育和娱乐业营业收入。

这是一项服务业指标,统计对象为年营业收入500万元以上的文体娱行业法人单位,涉及文化艺术业,体育,娱乐业,广播、电视、电影和录音制作业,新闻和出版业。

“苏超”5月开赛,火速出圈,也踢出“绿茵GDP”,当月江苏规上文化、体育和娱乐业营收增长20.7%,1-5月累计增长9.5%。

江苏各地通过架设大屏等形成众多苏超“第二现场”观赛点,在南京银杏里文化艺术街区,转播前还有乐队演奏、DJ说唱预热。 “南京日报” 图

滨海度假地大连打磨“跟着演唱会游大连”等6个城市IP,制定促进演唱会经济的10条措施,设立“粉丝之家”,今年已演出、计划定档30余场,1-5月,规上文化、体育和娱乐业营业收入增长9.1%。

河南省在郑州及其周边培育从剧本创作、拍摄制作到上线宣发、海外发行的微短剧产业链,今年前五个月,省内规上文化、体育和娱乐业的营业收入增速高达23.9%。其中,影视节目制作企业营收、艺术表演场馆营收的增速都在90%左右。

不止上述三地,1-5月,四川省规上文化、体育和娱乐业营收增长18.7%,安徽增长16.5%,浙江规上文化艺术业营收增长21.6%。

换一个角度看,文体娱行业的营业收入也即消费的一部分。上半年,大连社会消费品零售总额增长7.4%,增速在15个副省级城市中领先。河南该项指标增速7.2%,高于全国2.2个百分点,四川、安徽、浙江、江苏分别增长5.6%、5.5%、5.3%和5.0%。

“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”是今年经济工作的首项重点任务。在各地为促消费、拓内需而纷纷开展专项行动的当下,这带给我们什么启示?

文化、体育和娱乐业均以满足精神需求为核心,强调参与感和沉浸式体验。在物质匮乏年代,消费讲的是性价比,满足功能需求是第一选择;而在如今的物质丰裕年代,实用性越来越让位于情感满足、审美体验和自我表达,“心价比”水落而石出。特别是在年轻群体中,以主观感受驱动、愉悦度优先的情绪消费、悦己消费持续“圈粉”。

试举一例。

咖啡馆出杯量的全国纪录,被位于浙江安吉县红庙村、利用废弃矿坑改造的“深蓝计划”保持着:单日单店8818杯。主理人程铄钦告诉我:“同样一杯咖啡,在城里喝、在村里喝,完全两样,城里的咖啡用来续命,村里的咖啡用来放空。对我来说,咖啡只是道具,我做的是处处出片的‘户外摄影棚’,提供的是情绪价值。”

安吉县的一家“村咖”。如果人们在自己的城市是要“得到”,那么此时此刻,在日常生活的彼岸,他们只为了“忘掉”,联想关机,子弹退膛,人来人往,世界空荡荡。

“长剧的核心是人物,微短剧的本质是情绪。”青年编剧雷博在《光明日报》撰文认为,情绪体验对微短剧来说最为重要,一些虐、甜、爽的情绪,第一秒就交给观众。宁波市消保委的调查也表明,剧情紧凑、适合碎片时间解压、情感共鸣是微短剧吸引用户的核心要素。

作为现象级赛事,“苏超”是全社会活力的集中迸发。干净、纯粹的竞技叠加地域文化的裂变式传播、业余球员的忘我拼搏化合普罗大众的自我投射,草根赛事因而转化为全民参与的情感载体和社群纽带,以绿茵场为中心的关联消费形成“流动的盛宴”。

社交媒体上,对于“为什么花重金看演唱会”的一个高赞回答是“那是演唱会吗?那是我挂的专家号”——在集体狂欢或感怀中,人们释出压力,做回自我,身心为之一轻。正因为如此,除了吃住行游购,演唱会还衍生出专属妆造、Cosplay观演、集体刮奖等多样化消费场景。

“如果你为物品和有形的东西收费,你从事的是制造业;为自己开展的活动收费,从事的是服务业;只有当你为消费者和你在一起的时间收费时,才进入了体验业。”在合著的《体验经济》中,美国学者约瑟夫·派恩和詹姆斯·吉尔摩预言了体验经济时代的到来。生产力发展将加剧竞争,使市场价格不断逼近边际成本,供应方为了区别于他人,必须思考何种体验在业务范围内有意义、会令消费者心动,并将它融入自己的商品、服务中。

细分情感需求,创新文化、体育、演出、数字等多元化场景,以高“心价比”进一步激活消费潜力,拓展消费空间——《体验经济》的副标题,无比贴切“文化、体育和娱乐业”:工作是剧场,生意是舞台。

(作者张军系长三角编辑部主任)

设计:王璐瑶

相关文章

百亿美元对外授权大单背后:国产创新药如何不断进阶?

十字路口的古镇|“九曲黄河第一镇”碛口:淡旺季太过分明,游客不是非去不可

北京:主要批发市场蔬菜肉蛋供应充足,连锁超市3倍量储备生活必需品

观察|日本民众示威喊“石破别辞职”,参政党崛起引发右倾排外担忧

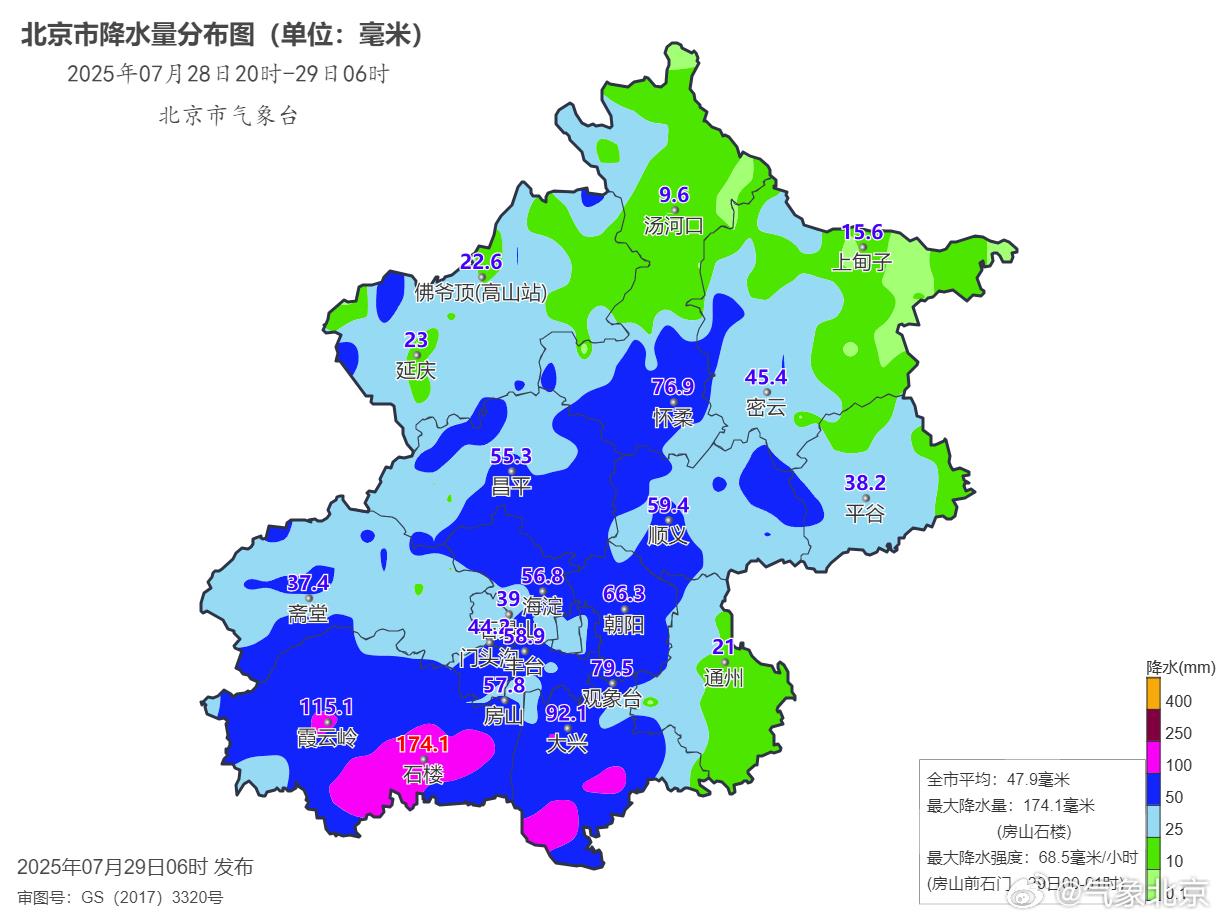

北京昨夜强降雨部分地区达大暴雨级,今天上午仍有中到大雨

见微知沪|上海的AI方法论

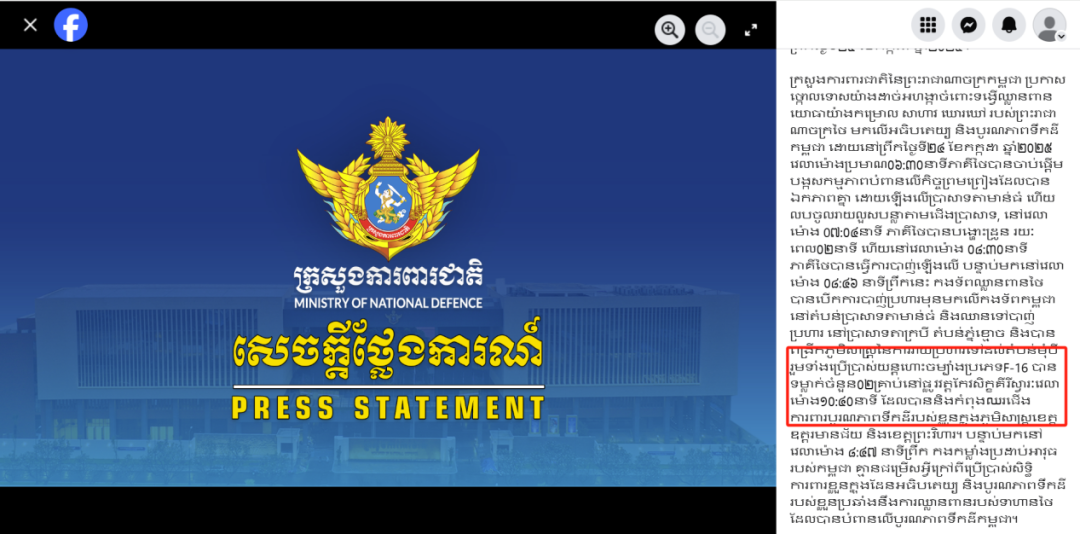

明查|柬埔寨击落泰国F-16战机?网传说法从何而来?

重识中欧丨现实困境裹挟下的认知偏差:破解“信任赤字”,重燃文化吸引力

人民日报关注:华东华北东北等地持续遭遇强降雨,各地落实落细防汛措施

乌克兰宣布暂停履行《欧洲常规武装力量条约》

国际观察|会谈不到3小时,泰柬为何能迅速达成停火

世贸组织任命新任副总干事

泰国和柬埔寨停火协议正式生效

天津发布全市防汛三级应急响应

柬埔寨和泰国同意“无条件”停火

中国纺织工业联合会原会长王天凯逝世,享年79岁

河北省水利厅将洪水防御Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级

一男子室内吸烟面对他人劝阻无动于衷,被罚200元

世名科技:董事长陆勇被实施留置,为其个人事务、与公司无关

上海静安明年落成电竞PARK,将打造特色街区等产业场景

- 九部门:加快建设新形态国家数字大学,探索学历学位授予新机制

- 男子手拎981株罂粟苗入境云南被查,清点时铺满海关查验台

- 体坛联播|阿森纳、国米晋级欧冠半决赛,王楚钦晋级16强

- 上海浦东法院两年受理涉民企知识产权案件8984件,总标的超27亿元

- 民生访谈|事关餐饮消费券、外牌车置换更新补贴,上海市商务委回应

- 法治课|男子同时与两名女子办婚礼闹剧,是否应受处罚?

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯