证监会修订上市公司治理准则:四方面提升治理水平,形成更有效激励约束机制

10月17日,证监会表示,为进一步规范上市公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人行为,提升上市公司治理水平,修订了《上市公司治理准则》(下称“《治理准则》”),自2026年1月1日起施行。

整体来看,本次《治理准则》的修订主要包括四方面内容:一是完善董事、高级管理人员任职、履职和离职管理制度;二是健全上市公司激励约束机制;三是规范控股股东、实际控制人行为;四是做好与现行规则的衔接。

具体而言,首先,本次修订从三方面完善了董事、高级管理人员任职、履职和离职管理制度。一是明确董事、高级管理人员的任职资格以及董事会提名委员会的审核责任,防范不适格主体任职。

二是细化董事、高级管理人员的忠实勤勉义务。强化董事、高级管理人员从事同业竞争、利用公司商业机会等行为的披露要求,要求董事作出决策前充分收集信息、谨慎判断。

三是强化对董事、高管离职的管理,要求上市公司在聘任董事、高级管理人员时对离职后的追责追偿做出安排,在董事、高级管理人员离职时对其未尽义务做好审查。

其次,从三方面健全上市公司激励约束机制。一是要求上市公司建立薪酬管理制度,合理确定董事、高级管理人员的薪酬结构和水平。二是规定董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配,激励董事、高级管理人员积极为公司创造价值。三是完善董事、高级管理人员薪酬止付追索等支付机制,鼓励建立递延支付机制。

再次,从两方面进一步规范控股股东、实际控制人行为。一是严格限制可能对上市公司产生重大不利影响的同业竞争,强化对非重大不利影响同业竞争的披露要求,增强透明度。二是进一步完善董事会对关联交易的识别、审议要求。

最后,做好与现行规则的衔接方面,根据《证券法》完善公开征集股东权利的规定;根据《上市公司独立董事管理办法》,完善董事会提名委员会、薪酬与考核委员会职责等规定;根据《上市公司信息披露管理办法》,完善自愿性信息披露、发布可持续发展报告等规定。

“随着市场的不断发展,公司治理实践日益丰富,治理制度日渐完善。为督促公司经营管理层忠实、勤勉地履行职责,防范控股股东、实际控制人滥用控制地位损害公司及股东利益,有必要进一步强化董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人等‘关键少数’的责任,形成更加有效的激励约束机制。”证监会表示。

证监会表示,2025年7月25日至8月24日,《治理准则》向社会公开征求意见,共收到意见建议195条,主要采纳了四方面意见。

一是关于董事责任保险的范围。有意见提出,《治理准则》关于责任保险范围的规定限制了责任保险作用的实质发挥。经研究,《公司法》修改新增公司为董事投保责任保险的规定,《保险法》及保险业务监管规则等也对责任保险的范围有明确要求,因此,采纳相关建议,修改相关条款,与《公司法》保持一致。

二是关于累积投票制。有意见提出,建议明确选举两名以上董事时适用累积投票制。经研究,累积投票制的核心是允许股东将拥有的表决权集中使用,在选举一名董事时并无实质意义,因此,采纳了相关意见。

三是关于薪酬与激励的规定。有意见提出,对董事、高级管理人员的薪酬要求不应适用于独立董事和不在上市公司领薪的董事。经研究,根据《上市公司独立董事管理办法》,独立董事领取的是津贴,与薪酬有所不同,不适用《治理准则》关于薪酬的规定;不在上市公司领薪的董事也无需适用相关规定。相关意见已采纳。此外,针对薪酬与激励的个别条款,也有意见提出如何理解的问题,经研究,做了进一步细化修改。

四是关于可持续发展的规定。有意见建议增加“双碳目标”、“减排低碳”、“低碳转型”等相关内容,经研究,已根据国家关于生态环境保护的相关要求,对《治理准则》的相关条款做了修改。还有意见提出,建议在董事会中设可持续发展专门委员会,考虑到上市公司规模、行业、发展阶段不同,未提出明确要求,上市公司可以结合自身情况自行设立。

下一步,证监会表示,将做好《治理准则》实施工作,推动上市公司不断健全现代企业制度、提升规范运作水平。

相关文章

上交所:近五年沪市公司累计分红金额7.32万亿元,较“十三五”增长51.2%

一箭18星,长六甲火箭第5次执行千帆星座发射任务

高速服务区“野人男孩”引发专家热议:“野性教育”不能突破法律底线

摄影师反映大理洱海网红“歪脖子树”多处被锯,管理局:正核查

粤港澳大湾区文化周18日启幕:百年美术展、名家论坛等你来

7台14场湾区精品剧目汇聚,粤港澳大湾区文化周将在上海启幕

数字化革新的建宁样本:让农民穿皮鞋种田,证明产业变革非大城市专属

中国对俄试行免签“满月”,近3万人次俄籍旅客入境上海

冷空气明天开始影响上海最低21℃,下周有望闻到丹桂飘香

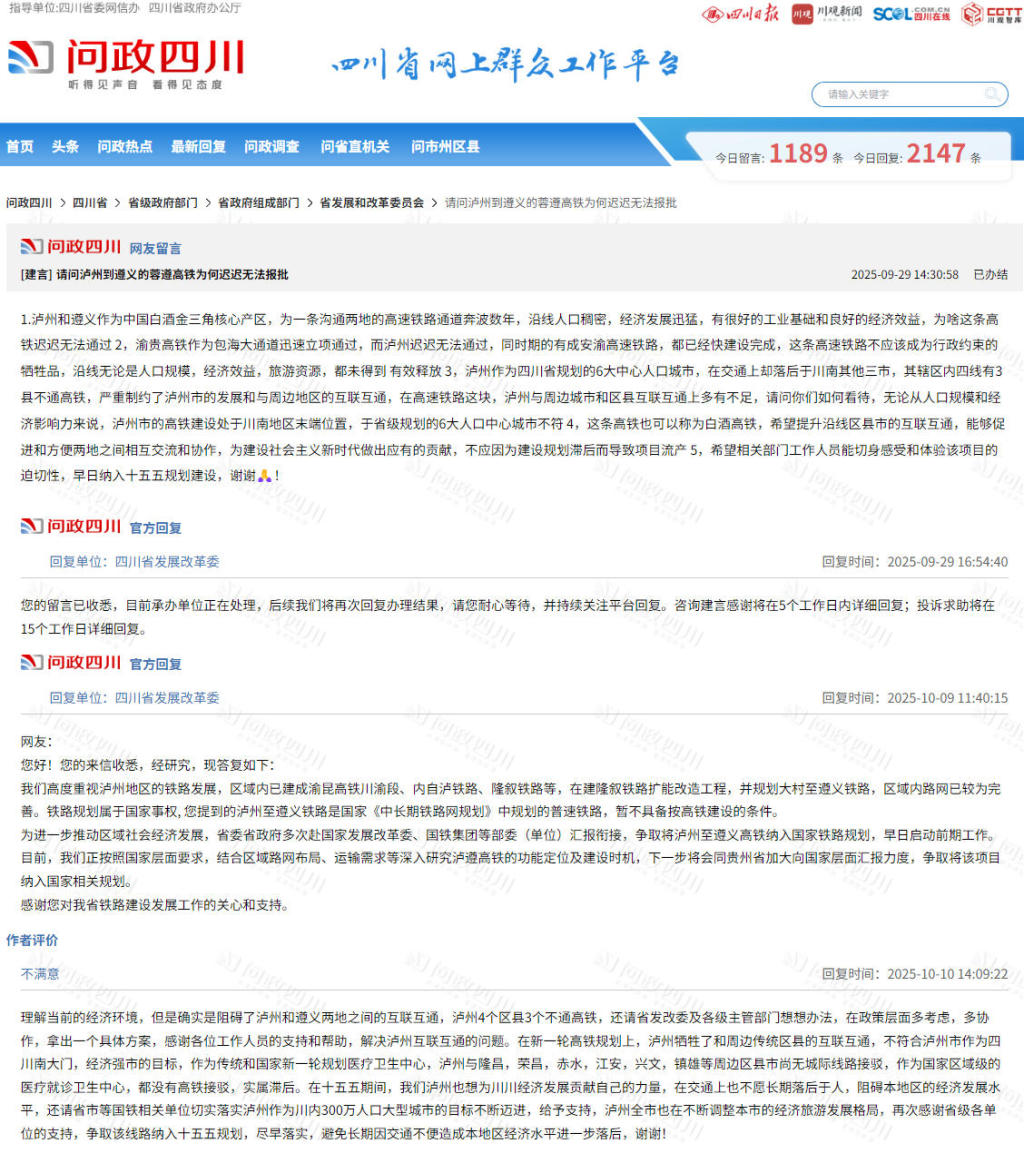

泸州至遵义高铁迟迟无法报批、落后于川南其他三市?四川省发改委回复

国防部:解放军将持续提升反分裂反干涉实战能力

我国新增4个联合国旅游组织“最佳旅游乡村”

缅甸媒体代表团来华参访交流

澎湃漫评|一家快递驿站,哪来的罚款权?

国防部:敦促菲方放弃不切实际的幻想

“海聚英才”全球创新创业大赛总决赛举行,参赛项目更趋“早小硬”

音乐会不需要迫不及待的掌声

国防部:打“台湾牌”无异于玩火,武装台湾注定是危险的赌博

老铺黄金计划年内第三次提价,不足两月现货黄金累计涨幅近三成

苏浙皖前三季度进出口数据发布:出口增速均高于全国

- 山西“订婚强奸案”二审宣判:驳回上诉,维持原判

- Meta反垄断案开审:扎克伯格作证9小时,曾要求阻止微信在脸书投放广告

- “80后”李建强已任内蒙古镶黄旗委书记

- 《宋缂丝富贵长春轴》领衔清宫旧藏缂绣特展

- 河南省委书记人民日报撰文:坚定不移贯彻总体国家安全观,为谱写中国式现代化河南篇章提供安全保障

- 煤矿疑污水渗漏致数十亩耕地被淹,陕西榆阳区:成立调查组调查

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯