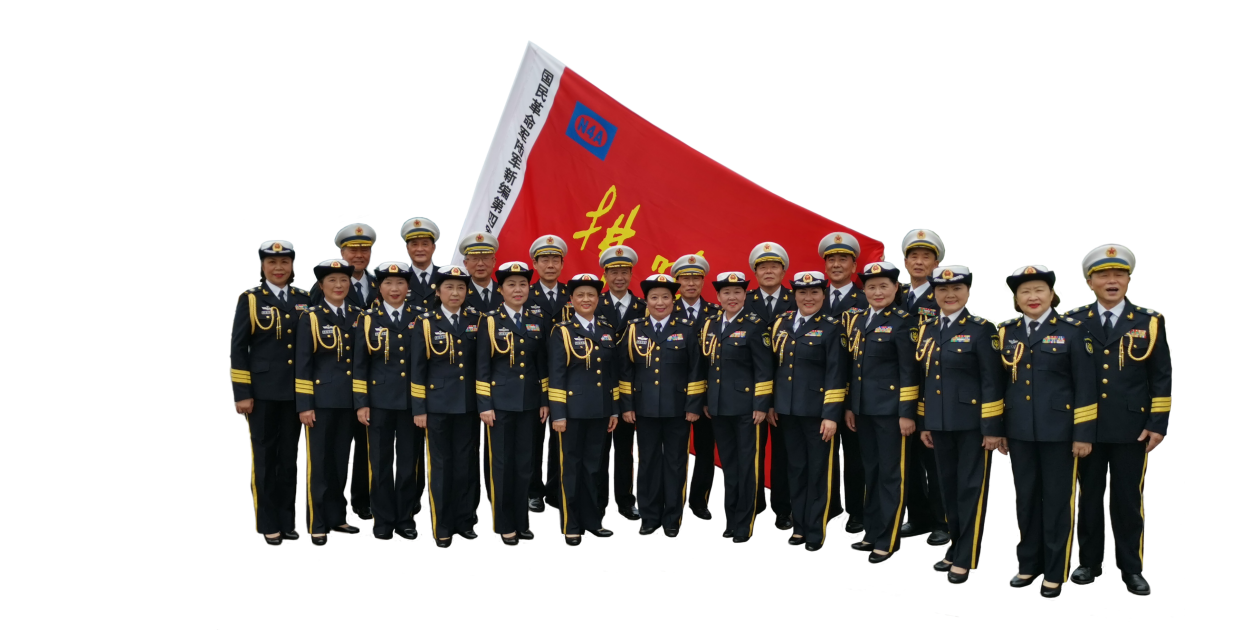

2025最美退役军人丨拂晓剧团:做新时代的“文艺轻骑兵”,把父辈精神传下去

有这样一群人:他们大多数是红军、新四军、八路军的后代和退役军人,他们中的大多数人都已经退休,平均年龄66岁,年纪最大的已有85岁。但是,他们都多才多艺,能唱歌,会表演,满怀热情和干劲,坚持每周排练,走基层、下部队、去学校、赴社区、进机关、访老区,送上一场又一场精彩的演出。他们有一个共同的名字:拂晓剧团。

拂晓剧团传承红色文化,在央视七套《我爱唱军歌》节目演出。 受访者供图

从抗日战争时期走来的剧团

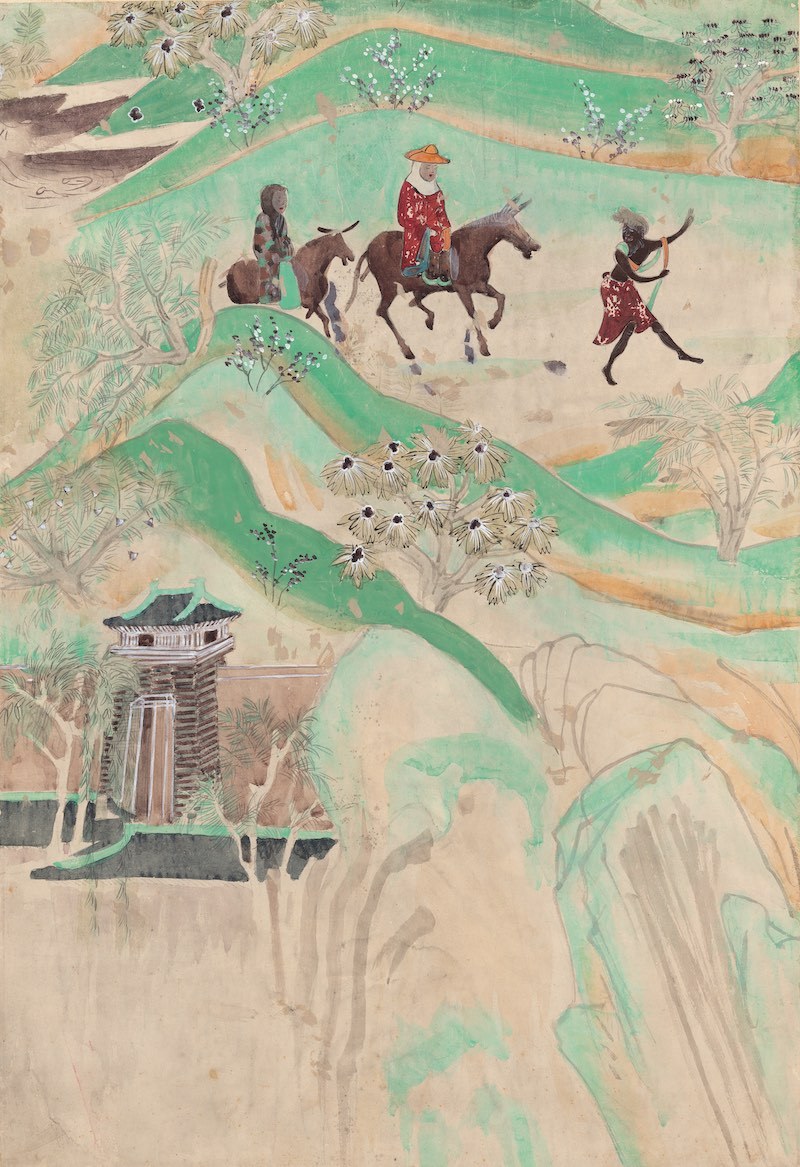

拂晓剧团的历史,可以追溯到抗日战争时期。1938年,徐州会战溃败、豫东沦陷,日寇铁蹄蹂躏中原。当时的新四军游击支队司令员(后新四军四师师长)彭雪枫临危受命,在竹沟镇、鹿邑县转楼村先后两次组建“拂晓剧团”,最初成员就是13到16岁的杞县大同中学爱国学生和新入伍的青年文艺骨干。剧团随军转战豫皖苏边区、淮北根据地,把舞台搭在土台子、打谷场、战壕边,演出《打鬼子》《三江好》《保卫麦收》等活报剧、话剧、秧歌剧,用方言说唱、抗战年画、活报剧揭露日军暴行、动员参军支前,“不拿枪的队伍打了一个大胜仗”。他们也被称为战场上的“文艺轻骑兵”——团员除演出外,还承担护理伤员、运送弹药、站岗放哨、瓦解伪军等任务,真正做到“文武两套本领”。

在淮北抗日根据地,群众把“拂晓剧团”与《拂晓报》、新四军骑兵团并称为“彭师长三件宝”,成为华中敌后最具影响力的抗战文艺团体之一。拂晓剧团因抗战而生、为抗战而演,是一支把舞台当战场、用文艺作枪杆的抗日文艺铁军。

2011年11月,上海市新四军历史研究会四师分会组织起当年的新四军后代,恢复建立了拂晓剧团。剧团恢复之初共有40多位团员,他们再次穿上军装,走上另一个“战场” ——舞台,继续前辈的红色文化事业。14年来,他们已在上海和全国各地义务演出1200多场。中国对外友协会原会长、北京新四军研究会名誉会长、陈毅元帅之子陈昊苏曾赋诗赞誉“复活重生” 的拂晓剧团“文艺尖兵树大旗”“革命青春永不老”。

继承“文艺轻骑兵”精神,在长城上唱响红歌

今年已经74岁的陈淮春老爷子,仍然精神矍铄,满面红光。他总是爱开玩笑,说自己在拂晓剧团负责“打杂”,但实际上,在剧团里大家都习惯按照部队的称呼叫他“政委”,他负责的就是整个剧团的组织和纪律。他说,他是个“闲不下来”的人,工作一直做到65岁才彻底退下来,退下来之后,又想找点事情干。他的老家在淮北,这辈子有个遗憾,就是从没去过父辈当年战斗、工作、生活过的地方。

2017年,陈淮春去了淮北泗洪。当年恰逢建军90周年、新四军建军80周年,有一批新四军的后代,在那边做了一次纪念活动,而他到了那边,才知道当年母亲参加的“孩子剧团”,其实就是大名鼎鼎的“拂晓剧团”。他说:“剧团团长听说我是拂晓后代,当场拉我入伙,说要把新四军精神传承下去。我想,这也算替母亲继续站岗,就答应了。”

正式加入剧团之后,他发现了一片新天地,也开启了自己的新生活。排练、下乡、演出……剧团的生活忙碌而充实,总是有着新的目标。团员平均年龄七十多岁,少数在职的只能抽空来,但这不影响他们以专业剧团的标准来要求自己。剧团经常邀请专业老师讲授声乐课和舞蹈课,坚持每周排练一到两次,十多年风雨无阻。

拂晓剧团是曾经的“文艺轻骑兵”,现在也继续秉承着“文艺轻骑兵”的精神,轻装上阵,说走就走,哪里需要就去哪里。陈淮春说,“我们的随行道具都非常简单,基本上就是一套音响走四方,最大的道具就是两个台阶。”虽然硬件简单,人员年龄也大,但剧团的演出可不少。从农村到城市,从老根据地到新商场,从社区到车站……许多地方,都留下了剧团演出的身影。

拂晓剧团在延安演出。 受访者供图

最让他印象深刻的演出有两次,一次是为迎接中华人民共和国成立71周年,拂晓剧团应央视七套 (军事频道)邀请,前往北京八达岭长城,录制由中央电视台军事频道栏目组举办的《长城望明月边关家国情》演出活动。在夜色中,团员们站在长城上唱响红歌,仿佛回到了万众一心,共抗外敌的岁月,“那种震撼一辈子忘不了。”第二次,是2021年随央视军事频道回老部队雪枫旅参加《军营大拜年》摄制。雪枫旅(全称雪枫特战旅)的前身是一支由彭雪枫亲自创建、战功赫赫的英雄部队。1994 年,以原第 21 军 184 团为基础,改建为兰州军区特种大队,后扩编为特种作战旅,正式命名为“雪枫特战旅”。部队中的每一位官兵,都是能飞、能潜、能突的“三栖尖兵”。拂晓剧团与雪枫旅“同根同源”,两度回军营,听到战士们高呼:欢迎回家!陈淮春表示,“我们跟战士们一起过年,看到他们刚从边界巡逻回来,脸晒得脱皮,却把我们当亲人,让人既心疼又感动。”

新时代的接力,希望有人能接过旗帜

拂晓剧团在上海美术馆演出。 受访者供图

“我们这些新四军后代,要承担起弘扬铁军精神的新的历史重任。”团长彭华是彭雪枫将军的侄女,对于拂晓剧团的历史责任,她一直谨记于心。14年来,他们自费奔赴全国各地,走进军营、学校,到社区、企业,在革命老区乡间谷场,进行义务演出1200场,向中、小学校、基层部队、新四军纪念馆等,捐赠文化学习用品。近几年,拂晓剧团编演的节目,先后入选央视《我爱唱军歌》 《军营大拜年》《乐龄唱响》《国庆中秋晚会》等栏目节目,参与了上海电视台《梦想齐声唱》的演出。2022年在纪念上海拂晓 剧团成立十周年之际,由中国广播电视社会组织联合会纪录片委员会指导制作的《红叶拂晓色愈浓》纪录片,先后在中国教育电视台、上海电视台、福建电视台等播出,引起社会强烈反响。

他们是一群白发苍苍的“拂晓人”——花甲之年,仍把夕阳当晨曦。脱下军装,换上戏服;放下安逸,背起行囊。没有补贴,只有初心;没有舞台,就把田野、社区、校园变成剧场。

路费自己掏,道具自己扛,却把歌声、掌声和温暖留在老区小学、民工课堂、红色场馆、干休所和社区。一次次义演,一场场募捐,他们牵起企业、汇聚爱心,让铁军精神在新时代的春风里继续生根开花。著名表演艺术家姜昆曾夸奖拂晓剧团:“用歌声缅怀先烈宣传,弘扬铁军精神,用歌声追述历史不忘过去激励后人。拂晓剧团好样的!”

2025年度“上海最美退役军人”拂晓剧团。受访者供图

陈淮春表示,剧团的团员们,在既充实又忙碌的演出之余,其实如今也有一点点遗憾和心愿。遗憾的是,现在大家年纪都大了,接到某些演出邀请需要跑远路的,多少有点吃力。目前来讲,“只要有邀请,我们还是风雨无阻。”但大家最大的愿望就是有人能接过这面旗帜,将拂晓剧团的精神传承下去。

“部队教会我纪律、服从、奉献,这些品质伴随一生。我想在有生之年看到祖国统一,愿为此贡献力量。对即将退役的战友,我想说:退伍不褪色,言行仍代表军人形象。世界并不太平,国家总需要有人像父辈那样站出来。年轻人没经历过苦日子,更要把这段历史和奉献精神传下去,让更多人记得:今天的和平来之不易。”

海报:牛嘉良