“沿沪宁协同创新沙龙“首场共话机器人产业标准与协同发展

9月23日,“沿沪宁协同创新沙龙”首场活动在上海市普陀区举行,本场沙龙以“汇智共赢:机器人产业链质量提升与协同发展”为主题。“沿沪宁协同创新沙龙”由普陀区人民政府和主办,旨在推动沿沪宁产业创新带产业协同创新与高质量发展。

今年以来,上海市普陀区与南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、泰州等八市,携手推动沿沪宁产业创新带建设,逐渐形成一条辐射力强、分工凸显的创新走廊。

上海市市场监督管理局党组成员、副局长、一级巡视员王益洋,普陀区政府副区长周如意,上海报业集团副社长、党委书记杨健,中国电信上海分公司副总经理龚豪出席活动。

研究报告、地方标准、协作平台等多项成果发布

本次沙龙亮点纷呈。会上共发布了两份产业报告、一项行业地方标准、一份合作协议以及一个创新产业平台。

《上海智能机器人产业链质量状况报告》发布。

上海市市场监管局质量发展处处长应钧携4家机器人企业在会上发布《上海智能机器人产业链质量状况报告》,报告通过厘清产业分布、总结发展优势、分析难点堵点,推动建立质量管理、技术研发、标准研制、服务共享一体化的质量提升机制,有效支撑产业健圈强链、助力高质量发展。

《沿沪宁产业创新带机器人产业协同发展报告》发布。

普陀区科委主任李文波,副总裁、澎湃研究所所长张俊,南京等八市工信局有关同志共同发布《沿沪宁产业创新带机器人产业协同发展报告》。课题组采用了产业通、企查查、IT 桔子、国家标准化管理委员会、国家知识产权局和上市公司年报等数据,实地走访6家企业,深度访谈4位行业专家,试图梳理较为完整的沿沪宁产业创新带机器人产业发展图谱,总结分析发展挑战和协同方向。

《沿沪宁产业创新带机器人产业协同发展报告》由旗下城市智库澎湃研究所撰写。

《城市公共服务 智能机器人应用管理规范 第 1 部分:配送机器人》地方标准发布。

标准是产业健康、有序、规模化发展的基础。上海市市场监督管理局标准化处副处长周勤携4家企业在现场发布了《城市公共服务 智能机器人应用管理规范 第 1 部分:配送机器人》地方标准。该标准由上海市市场监督管理局牵头组织,依托中国电器工业协会、上海市人工智能标准化技术委员会等技术支持,上电科联合机器人产业链上下游企业、科研院所共同制定。

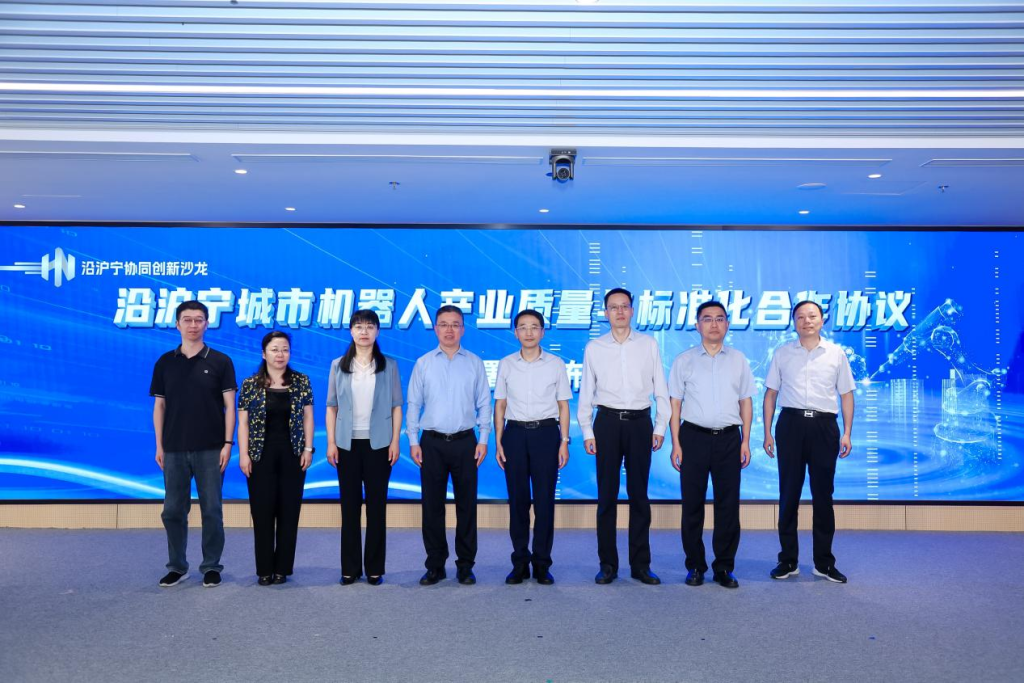

《关于进一步推动沿沪宁城市机器人产业质量与标准化合作协议》签署仪式。

会上,普陀区市场监督管理局局长虞亚光与沿沪宁城市市场监管部门共同签署了《关于进一步推动沿沪宁城市机器人产业质量与标准化合作协议》。未来,“八市一区”市场监管局将从共建质量协同机制、共筑标准创新高地、共塑质量发展品牌、共促产业链质量提升、共创质量服务基地、共商国际质量合作、共享质量创新融合等7个方面开展合作,强化质量联动与协作,推动技术迭代和质量升级,构建产业链质量提升良好生态。

“智云上海-普陀”暨沿沪宁机器人产业创新平台发布。

平台是产业协同发展的重要载体。会上,龚豪、上电科集团副总裁陆尧共同启动了“智云上海-普陀”暨沿沪宁机器人产业创新平台,将以算力支持与数据服务形式,助力沿沪宁城市机器人产业集聚发展。

“沿沪宁协同创新沙龙”启动仪式。

作为本次活动的重磅环节,“沿沪宁协同创新沙龙”启动仪式由王益洋、杨健和李文波共同启动。未来,沙龙将围绕沿沪宁产业创新带代表性产业展开跨界交流,以全球视野把脉产业发展趋势。

政产学研论道,共商产业协同路径

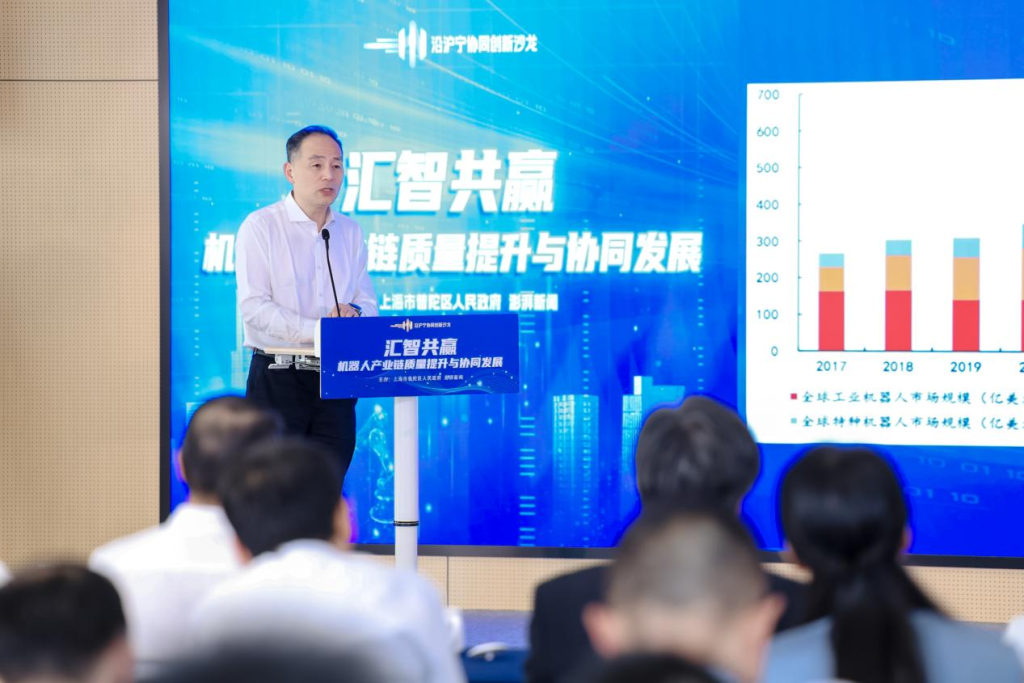

上海机器人产业技术研究院院长郑军奇发表主旨分享。

上海机器人产业技术研究院院长郑军奇在题为“机器人产业创新发展的趋势和机遇”的主旨演讲中表示,当前机器人产业正处于关键转型期,技术的快速发展和市场需求的日益增长为行业带来了前所未有的机遇。他指出,随着产业规模的不断扩大,标准化、质量认证等工作的重要性愈加突出,推动产业健康发展和技术创新的规范化已成为未来发展的核心课题。他呼吁各方加强协同创新,抢占全球机器人产业的战略高地。

苏州大学机电学院院长、长三角机器人产业平台创新联盟首席科学家孙立宁发表主旨演讲。

苏州大学机电学院院长、长三角机器人产业平台创新联盟首席科学家孙立宁在题为“机器人产业协调新生态建设”的演讲中强调,机器人产业是一个多学科交叉的高技术领域,其长期发展离不开创新链、产业链、人才链和资本链的四链融合,并提出要打造政产学研金用的创新生态,促进各方协同合作。最后,他表示,长三角(沿沪宁)地区具备良好的基础,未来需要进一步加强协同发展,推动机器人产业的高质量发展。

圆桌讨论现场

在圆桌讨论环节,ABB机器人中国研究中心高级主任科学家陆麒博士认为,尽管中国标准发展势头良好,但在安全标准和产业绿色发展方面仍有不足,建议沿沪宁地区引领标准制定,推动国内标准与国际接轨。南京埃斯顿自动化股份有限公司标准与合规团队负责人陈福盛指出,虽然国内工业机器人标准较为齐全,但市场需求和认可度仍存问题,建议沿沪宁地区率先推动国产标准与欧洲标准接轨。上海人形机器人创新孵化器专家王视听强调标准对初创公司至关重要,能够帮助企业缩短测试周期、节省资源,推动产品快速迭代,呼吁产业链龙头企业尽快制定符合行业需求的标准。