人心不凉 | 13位战友坚守承诺,替烈士曾光尽孝16年

【编者按】

一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有英雄。一个社会,要形成一个争做英雄、英雄辈出的氛围,就要尊崇英雄、学习英雄。

带着对英雄的关心、关切、关注,我们回访了英雄的家庭、亲友等,记录英雄离去后的日子与故事,也记录下了很多素不相识的人对他们的怀念。

英雄没有被遗忘,人心,不凉。这些故事,终于辑成了专题——《人心,不凉》。

今天要讲的是英雄曾光的故事。16年前的冬天,时任安徽省某预备役师工兵营营长曾光在指挥除雪作业时意外殉职,年仅35岁。曾光烈士牺牲后,与他同年参军的13位战友许下承诺,替他继续尽孝。

2009年11月中旬,合肥遭遇大规模暴雪侵袭。时任安徽省某预备役师工兵营营长曾光受命,率领120名官兵紧急奔赴合六高速公路执行除雪任务。在指挥铲车作业时,因铲到高架桥连接处的钢条,车辆发生剧烈抖动,曾光从观察台上跌落,经抢救无效殉职,年仅35岁。

几天后,曾光遗体告别仪式在安徽合肥举行,近两千名市民和官兵赶来送别英雄。而这一天,正是曾光儿子曾芳远的9岁生日。

曾光牺牲后,13位老战友约定,未来替他照顾家中老小。在过去的16年里,他们从未忘记当初的诺言,自觉分担着曾光家的大小事务,每年为曾光扫墓,逢年过节探望曾光的家人。今年年初,曾光父亲去世,他们以“儿子”的身份为老人送终。

“当时我们想得很简单,不能让曾光的父母觉得儿子牺牲之后就没了指望。我们无法为他们补上天,但希望能给他们带去一些光明和温暖。”近日,曾光战友瞿玉华在接受采访时这样说道。

烈士曾光

等不来的生日礼物

1974年,曾光出生于湖南省洞口县竹市镇祥埠村。1990年,16岁的曾光参军入伍,自此离开家乡。自2003年调入安徽省军区某预备役师后,曾光先后多次参与重大抢险救灾行动、快速动员收拢集结演练以及山地连进攻演习等军事任务。在每一次执行急难险重任务时,他总是毫不犹豫地冲在最危险、最困难的最前线,以实际行动践行着军人的使命与担当。

2003年盛夏,淮河流域遭遇特大洪涝灾害,曾光带领水上抢险突击队紧急赶赴皖西北开展救灾工作。在连续7个昼夜的奋战中,曾光与战友们不畏艰险,先后救出200多名被困人员。在2008年初的抗击雨雪冰冻灾害战斗中,曾光在得知驻地山区有几户人家因冰雪封路而断粮断炊后,立即带领官兵冒着严寒徒步跋涉10个小时,最终将急需的生活用品送到被困群众家中。

2009年11月15日起,合肥遭遇持续暴雪,强降雪导致合肥至六安高速公路封闭,百余辆汽车及千余名群众滞留。根据相关部署,安徽省军区某预备役师组织120余名官兵前往合六高速公路蜀山收费站开展除冰扫雪作业。

17日,天刚蒙蒙亮,当时作为该师工兵营营长的曾光便起床集合队伍,与官兵们一同赶往合六高速公路收费处。路面积雪很深,铲车驾驶员在驾驶室内根本无法看清路面情况,导致铲雪作业进展缓慢。看到高速路口滞留的车辆和焦急的旅客,曾光毅然爬到铲车驾驶室外右侧的平台上,指挥驾驶员操作铲车进行作业。在曾光的指挥下,铲车在前方铲雪,官兵们紧随其后进行除冰作业,工作进展迅速。

然而,意外就在一瞬间发生。铲车的铲斗突然铲到高架桥与坡道连接处的锯齿钢条,导致铲车剧烈抖动,正在铲车平台指挥的曾光受惯性从车上跌落,因遭受重型颅脑损伤和胸腹部损伤而陷入休克,最终生命定格在了35岁。

2010年,曾光被追授为烈士。

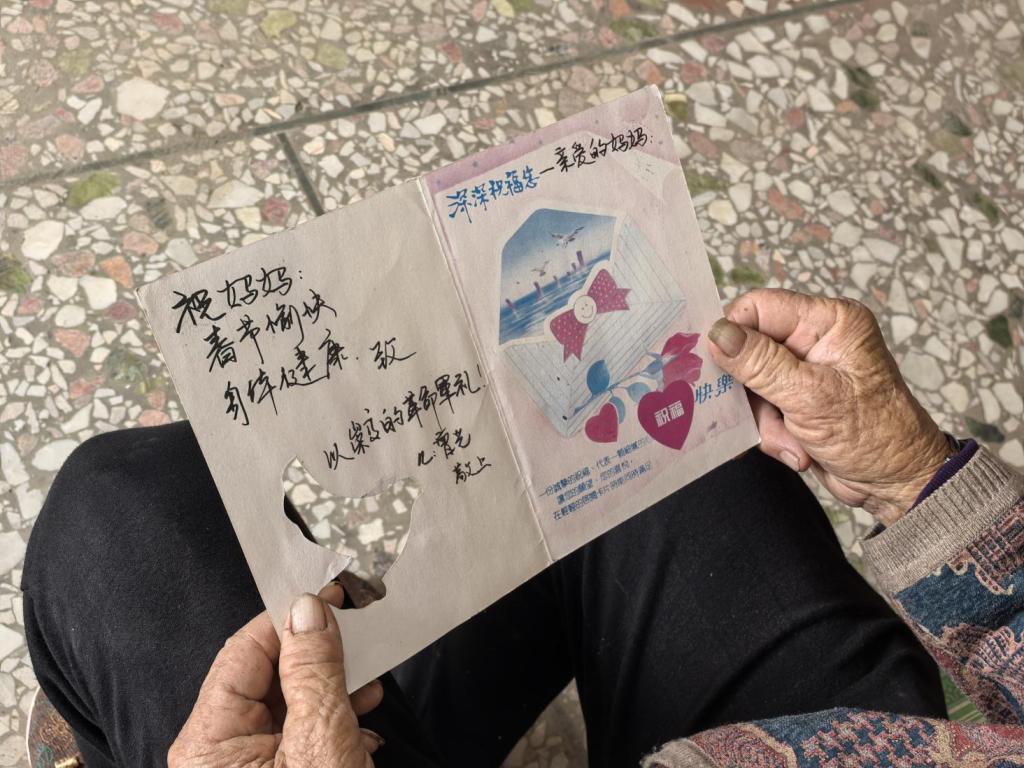

曾光在军营里给母亲寄的明信片。本文图片均由 记者 李文姬 摄

曾光去世时,他的妻子杨程33岁。杨程原来是洞口县高沙镇中心卫生院的护士,小两口婚后常年分隔两地。曾光在部队里工作,公务繁忙,一年只有一次探亲假,每次假期都显得格外珍贵。很多时候,曾光刚回到家,还没来得及好好陪陪家人,就传来紧急任务的通知,只得匆匆收拾行囊赶回部队。

“但曾光是非常细心体贴的人,我不太会煮饭煮菜,他每次回部队前都会包好多馄饨和饺子,冻在冰箱里留给我们吃。”杨程告诉记者,曾光生活俭朴,舍不得在吃穿上多花费一分钱,但在帮扶山区贫困学生方面却十分慷慨。自2004年起,他先后资助了4名失学儿童,每年捐款金额超过1000元。洞口县竹市镇祥埠村的村道坑洼不平,他回乡探亲时看到这种状况,主动捐款4000元用于修路。

2004年,杨程随军来到安徽某医院担任临时护士,分居多年的他们终于在曾光狭小的宿舍里团聚了。多年来,照顾儿子曾芳远的重担一直压在杨程一个人肩上。几年时间里,曾光只接送过儿子三次,他总觉得对儿子有亏欠。就在曾光执行任务牺牲的前一晚,他还在和妻子讨论:过几天就是儿子的生日了,送儿子什么礼物好呢?曾光和妻子商量好,要给儿子一个惊喜。

然而,曾芳远最终未能等到父亲的礼物。

2009年11月21日,曾光的遗体告别仪式在安徽合肥举行,这一天恰好是曾芳远9岁的生日。

舍不得丢掉的旧书

在曾光牺牲后很长一段时间里,儿子曾芳远的心情都非常低落,他不愿意提起父亲。后来母亲杨程才知道,他觉得别人都有爸爸,自己没有爸爸很丢人。听了小芳远的心声,杨程很惊讶,也很心痛。

曾光的战友们得知后时常来家里和小芳远玩,并给他讲述父亲在部队的故事,还会带着他去曾光生前工作过的地方。他们一次次告诉曾芳远:“你的爸爸是英雄,你应该感到骄傲,这不是一件丢人的事情。”

在战友叔叔们的悉心陪伴和教诲下,曾芳远开朗多了,也了解到自己的父亲是一位了不起的英雄。

几年前搬家时,杨程发现曾光留下的枕头已经洗了又洗,变得很破旧,便准备扔掉。但曾芳远十分不舍,最终还是将枕头留了下来。此外,曾芳远还珍藏着自己小学时的课本,只因书页上留有爸爸为他写下的名字。

“十年前您倒在为祖国和人民奉献的路上!十年后我继您遗志,成为了您的‘战友’,接过您手中的旗帜,守祖国万世繁华!”2018年,已长大的曾芳远应征入伍,身披迷彩,续写父亲留下的故事。

杨程告诉,过去十几年里,无论是参军还是考学、就业,在曾芳远人生中的每一个重要节点,曾光的这些战友们和家属都会像对待自家事情一样,一起讨论,帮他们出谋划策。起初曾芳远的成绩并不理想,想报考技校,但几位叔叔阿姨商量后,还是建议他选择普通高中就读。他们把曾芳远当自己的孩子,有好吃的就想着留给他,孩子有心事了也会去帮忙开解,“这些年我们一直被爱包围着,这份大爱给予了我们家无穷的力量”。

今年9月,曾芳远结婚了。父亲的老战友们坐了一桌。

曾光妻子杨程为儿子结婚做准备

在婚礼现场,长辈发言中有这样一段:“曾芳远的母亲杨程,用柔弱的肩膀和无私的爱,撑起了一片广阔天地......老家的战友们,你们用行动诠释了‘战友亲如兄弟’,对你们的这份情,曾芳远始终记得。”

守护16年的约定

1990年,曾光与同乡瞿玉华一同坐火车到杭州参军。在部队期间,两人关系亲密无间。在瞿玉华的记忆中,曾光是一个极为细心且体贴的人,他常会主动为战友们下厨煮面。

瞿玉华还记得那一天,他正在驾车途中,突然得知曾光牺牲的噩耗:“当时我就懵了,眼泪止不住地掉下来。”

“我们虽然没有上过战场,没有经过血与火的洗礼,但是我们的感情非常深厚。”瞿玉华当时已无法继续开车,只能先把车停下来,在车里静坐一个多小时,仍然无法接受这个事实,“就在出事前不久我们俩才通过电话,商量什么时候回洞口”。

曾光牺牲后,瞿玉华等十几位关系要好的战友达成共识,一定要继续替曾光照顾好家人,让曾光的父母能够感受到精神寄托。瞿玉华在洞口工作和生活,因此担负起了主要的联络工作。曾光牺牲的头几年,他的父母常常回忆起曾光生前的一幕幕,以泪洗面。战友们就经常来祥埠村看望二老,和他们拉家常。他们对二老说:“我们都是你们的儿子!”

“其实我们能感觉到,他们一方面非常盼望我们去,另一方面又觉得过意不去,总是让我们费心。过去我们也经常去曾光家,唯一的儿子去世对他们来说打击非常大。刚出事那几年,我们去家里时,他家人的情绪都十分低落,看到我们去会感到高兴,但又时常会因思念儿子而伤心。随着时间的推移,他们的情绪才渐渐平复下来。”在过去的16年里,这群“儿子”始终没有忘记自己最初的承诺。

有些在外地工作的战友回来探亲,往往只能待几天,很多时候家里亲戚家顾不上拜访,但曾光父母家是一定要去的。除了逢年过节专门去探望,平日里的联系也从未间断。在洞口县工作的瞿玉华等几位战友,更是一有空闲时间就来陪伴老人。曾家,早已成为大家心中一份温暖的牵挂。

“我们专门建了一个微信群,有什么事情都可以在群里说一下,比如曾叔叔家最近有什么好事,大家可以组织一起去帮忙之类的。”瞿玉华告诉记者。

爱是延续的,也是相互的。每次得知“儿子”们要来,曾家二老也会忙碌几天准备迎接。每年春节,他们都会提前制作腊菜腊肉,精心备好丰盛的菜肴,等待孩子们回家。曾光的父亲过去饲养了一些蜜蜂,蜂蜜产量有限,但二老坚持要把一罐罐蜂蜜留给他们的“儿子”。

今年年初,82岁的曾父离开人世,二十多位曾光生前的战友从各地赶来,送曾父最后一程,“像对自己的父母一样”。今年清明,瞿玉华等几位战友来到曾父墓前祭扫,这已经是他们替曾光尽孝的第16个年头。

这个关于守护的故事,还将继续。

设计:郁斐