跨海论汉|德国汉学家卜松山:从郑板桥到中国思想之旅

回到爱丁堡后,我给德国汉学家卜松山(Karl-Heinz Peter Pohl)教授写了一封邮件:“非常感谢您热情地接受我的采访,亲自接送我,还抽出时间带我参观特里尔的重要地标,并请我享用了一顿美味的午餐。感谢您的盛情款待,特里尔在我的记忆中已成为一个格外特别的地方。与您面对面的交流,让我更深切地感受到您对中国文化的热爱。我从我们的谈话中收获满满。同样非常高兴见到您的夫人琳达——她实在太可爱了,而且具有极好的审美眼光。她收藏的茶壶尤其让我着迷。你们真是一对神仙眷侣!”

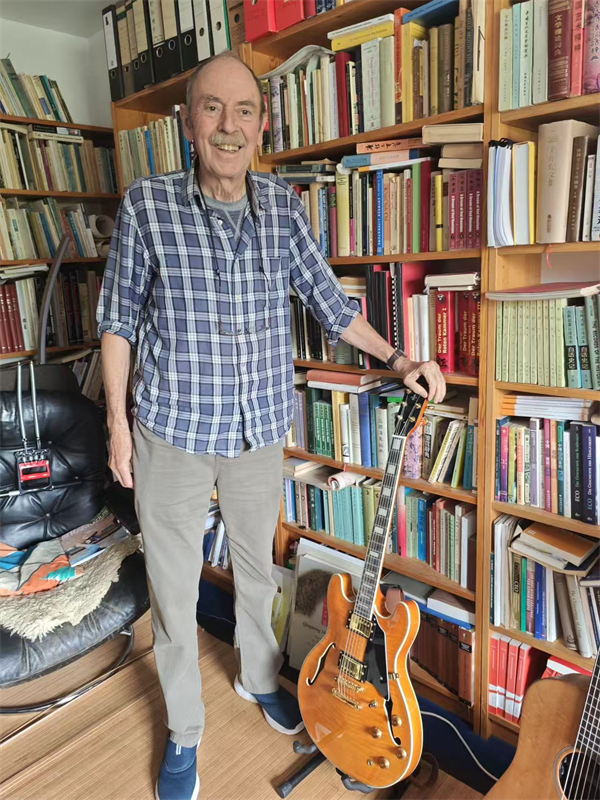

8月29日,是卜教授的八十岁生日。采访时,我不禁想象他在生日聚会上弹着电吉他,唱起那首Don’t let the old man in的情景。相比88岁仍在拍新片的克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood),卜教授显得年轻多了。正如伊斯特伍德在接受音乐人托比·基思(Toby Keith)提问时所说:“我每天起床后,让自己忙碌起来……不让那个‘老家伙’进来。”这首歌最终出现在伊斯特伍德2018年的电影《骡子》中(由托比·基思演唱)。而这个故事,正是卜教授曾讲给我听的。

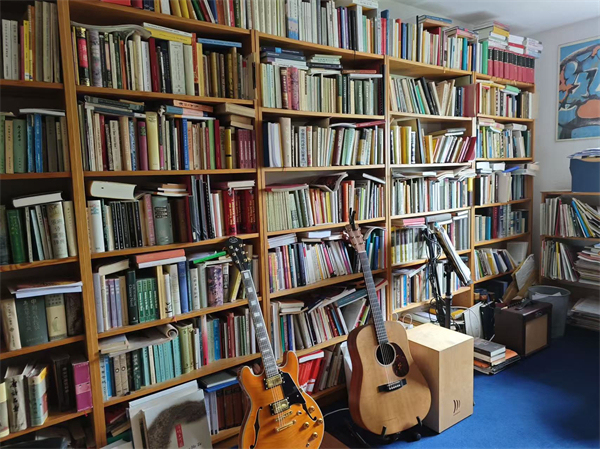

卜松山教授和他的电吉他

卜松山教授是德国特里尔大学荣休教授、特里尔孔子学院外方院长。1945年出生于德国萨尔路易,他曾任德国图宾根大学中国文学与哲学教授,以及特里尔大学文学与媒体学院院长、汉学系主任。卜教授长期致力于中国哲学史与美学研究,将《陶渊明全集》、李泽厚《美的历程》译介为德文。代表作包括《中国的美学与文学理论》、《全球化语境里的中国思想》、《与中国作跨文化对话》以及《发现中国:传统与现代》等。2024年,他荣获第十七届中华图书特殊贡献奖,同获此殊荣的还有汉学家安乐哲和宇文所安等。

采访之行确定后,卜教授向我介绍特里尔:“特里尔是一座古色古香的城市,实际上是德国最古老的城市,拥有众多联合国教科文组织认定的世界遗产景点,更不用说,它还是中国近代‘最伟大的圣人’(马克思)的诞生地……”特里尔建于公元16年,如今仍保留着包括黑门、圆形剧场、帝国浴场和“大教堂巴西利卡”等诸多古罗马遗址。卜教授还特别向我推荐了当地正在举办的关于罗马皇帝马可·奥勒留的大型展览,并指出:“马可·奥勒留是斯多葛主义的代表人物,而这一学派与中国哲学有着许多相通之处。”在见到卜教授之前,我仿佛已经做好准备,去聆听他讲述古罗马人、中国哲人,乃至马克思之间的跨时空辩论。

沿蜿蜒山路离开特里尔,城市全景缓缓展开:尖塔、河流、屋顶尽收眼底。二十多分钟后,车驶入一座安静小镇。卜教授一家人在这里住了三十多年。他指着自家的房子——a “humble house”,让我想起中国文人常说的“寒舍”。实际上,这是一座宽敞的房子,内里不仅装满欧洲文化的典型物件(比如他的白色钢琴),还陈列着丰富的“中国文化”:书画、羽毛毽子、京剧脸谱、印章、迷你毛泽东屏风、算盘、玉石、木雕、陶俑、中式花瓶……还有卜教授夫人阮琳达(Linda Ryan Pohl)收藏的近五十只茶壶,多半是在中国淘回来的,连洗手间里都贴着“万事胜意”“新年吉祥”“知足常乐”“健康安宁”的春联。丰富的中国元素和他们对文化的热情,让我既惊讶又感动。

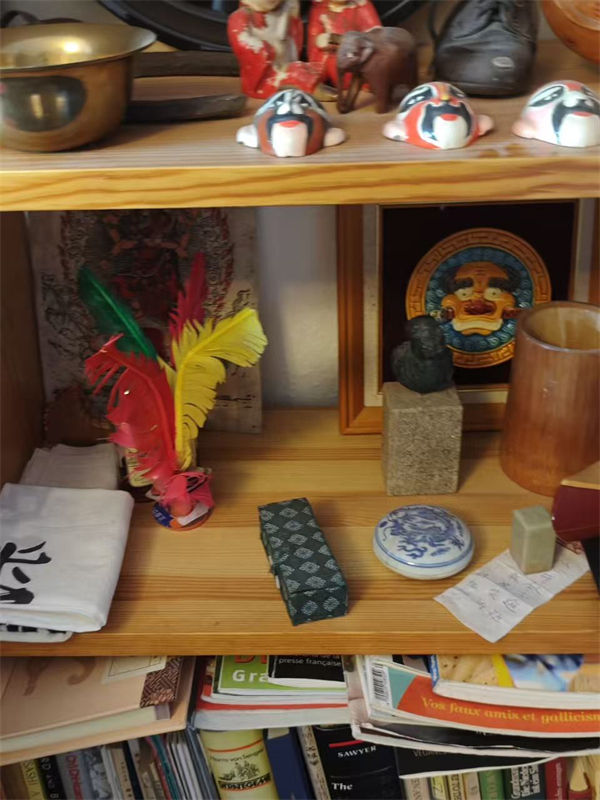

卜教授家里的“中国元素”

卜教授夫人阮琳达收藏的茶壶

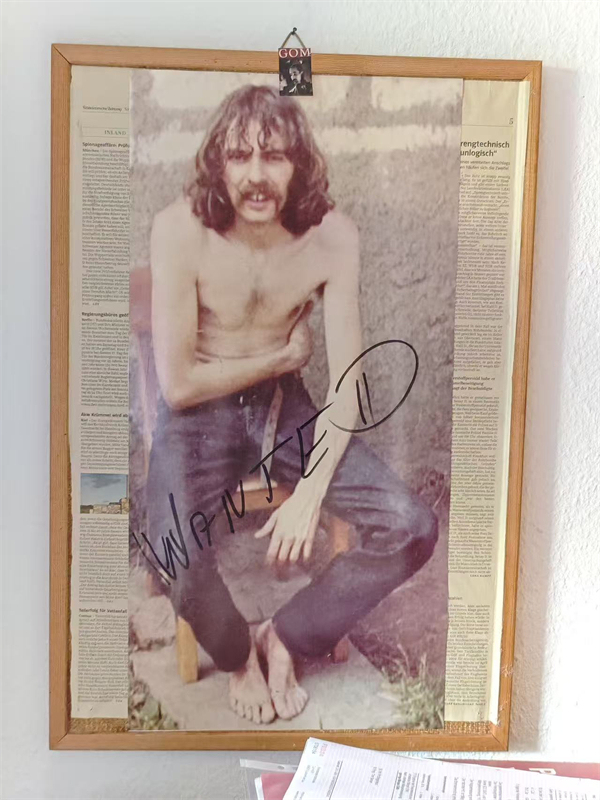

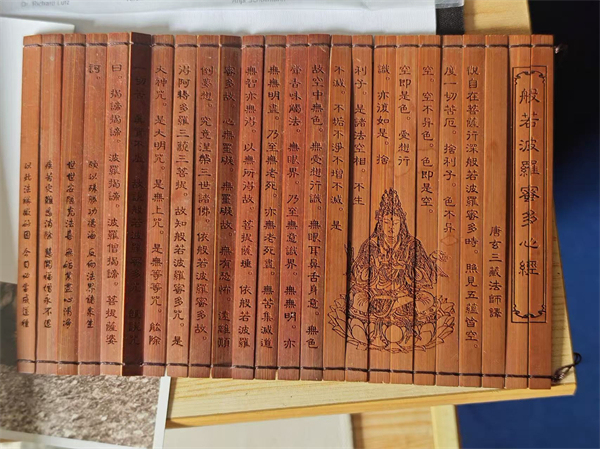

五十一年前,卜教授和阮琳达在希腊的科孚岛上相遇。阮琳达同样热爱中国文化。于是,两人一起去中国台湾学习中文。因此,阮琳达也能讲不错的中文。卜教授带我参观了他的“松山书屋”,书房里有电子风琴、电子吉他等乐器,除了“汉学家”,卜教授也是有五十多年“乐龄”的音乐家。墙上一张照片吸引了我:那是年轻时的他,赤裸上身、长发披肩、留着胡子,赤脚坐在椅子上,神态桀骜不驯,照片上潦草写着一个巨大的“WANTED”。这一形象让人立刻联想到上世纪六七十年代的摇滚乐手——反叛、不羁、带着理想主义的锋芒,与他后来的学者形象形成了有趣的对比。他追求音乐的激情与反叛,也如同他追求学术的热烈与执着。卜教授还收藏各式各样的《心经》,有刻在铃铛上的,有写在竹简上的、挂在墙上的。

卜教授的书房“松山书屋”

卜教授年轻时的照片

卜教授收藏的各式《心经》

采访在卜教授家的大花园里进行,花团锦簇,果树点缀其间——苹果、桃子、杏子等,空气里弥漫着淡淡花香。靠近房子的地方摆着一张木桌,我们就坐在那里。阮琳达偶尔走过,她戴着草帽,围着围裙,提着篮子去摘杏子……微风吹过,花香与果香交织,仿佛时间在这一刻慢了下来。在这宁静而生机盎然的花园里,我仿佛感受到卜教授五十多年来埋头汉学研究的节奏——那份热爱,如同这片花园,需要很多辛勤的耕耘,才有今天的绽放和硕果。

卜松山教授和夫人阮琳达在自家花园里

“这是一段探索不同文化、不同世界的旅程”

:您目前在忙什么?

卜松山:我目前担任特里尔孔子学院的院长。这份工作并没有薪水,但也有一些事务需要处理。因为这份工作,我时常到中国出差。此外,我仍在讲课,并且要讲不少课。因为眼睛出了问题,我现在写得很少了。两年前,我被诊断出患有“年龄相关性黄斑变性”(AMD)的眼病,现在每个月都需要往眼睛里注射一次药物。看书变得越来越吃力,看户外景物倒没什么问题,看电脑屏幕也可以。如今,除了讲课,我主要在电脑上处理一些事务,电脑操作对我来说还算轻松,制作PPT也没问题。人嘛,终究要慢慢老去……但我踢足球时仍然能看到球和球门,打篮球时也能看到篮筐——我每周都会定期踢足球、打篮球。所以,只要还能做运动,我这个老家伙就很开心。

:我知道,您在读大学期间放弃地球物理专业,转而学习中文,您和中国的缘分是如何开始的?

卜松山:我是1970年开始在汉堡大学学习中文的,这与毛泽东或“文化大革命”毫无关系。不像一些因受毛泽东思想影响而学中文的同学,我对中国的兴趣始于中学时期。当时我读了林语堂的《生活的艺术》(The importance of living),这本书对我影响极大,也激发了我对中国的兴趣。同时,我还有几位朋友对禅宗和佛教感兴趣,我也因此被吸引。虽然当时并不真正理解这些思想,但已感受到它们与我自小接受的天主教信仰之间的巨大差异——我出身于天主教家庭。中学毕业后,我先在德国北部的基尔大学学习地球物理,读了两年,我决定前往北非旅行,游历了摩洛哥、阿尔及利亚和突尼斯,大概有半年时间。这是我第一次走出欧洲文化语境,也第一次真切地意识到“文化”以及“他者文化”的存在。与此同时,我也意识到地球物理并非我真正的追求——人造地震、石油勘探之类的内容让我觉得过于枯燥。旅途中,我在希腊偶然得到了一本《禅之道》(The Way of Zen),作者是美国反文化运动的重要人物艾伦·威尔逊·沃茨(Alan Wilson Watts)。这是一本禅宗的入门书,揭示了它深厚的中国背景。很多人以为“禅”是日语“Zen”,误认为禅宗起源于日本,其实它源自中国——是印度佛教与中国道教融合的产物。(他说着,拿起一本书指给我看。)书后还有术语表,列着大量毛笔书写的汉字,这让我十分着迷。旅行结束回国后,我买了本《自学中文》教材,试图自学,但很快发现这几乎不可能——我不会写汉字,也不懂发音。于是我放弃自学,转而申请汉堡大学中文系,开始系统学习中文。不过,我的家人很不高兴。我告诉他们,我不想继续学地球物理了,想学别的,并且就这么做了。我从未后悔过。这是一段探索不同文化、不同世界的旅程。每学会一个汉字,就像打开一扇通往另一个世界的小窗——那是1970年,我25岁。另一件开心的事是,我的一位同学是音乐家,我们组了个乐队,我吹萨克斯风,所以在新学校过得很开心。

:您第一次去中国大陆是什么时候?当时出于什么契机?在那段经历中,哪一件事让您至今难忘?

卜松山:1977年到1982年,我在加拿大多伦多大学攻读硕士和博士学位,并于1982年顺利获得博士学位。我的导师是施文林(Wayne Schlepp)教授,博士论文的研究对象是郑板桥。1981年,我获得奖学金前往中国大陆,在中国待了两个月,为博士论文收集资料。这是我第一次踏上中国大陆,此前,我曾于1975至1976年在中国台湾地区留学。当时,在中国大陆的那两个月里,南京大学指派给我的导师、书法家丁灏陪着我,走访了扬州、曲阜、潍坊等地,参观了潍坊的郑板桥纪念馆等。我印象特别深的是在曲阜的一次晚宴。受曲阜师范学院的邀请,我们围坐在圆桌旁共进晚餐,席间我是唯一的外国人。有人不断用白酒敬酒,并说着“干杯”,我心想,我来自一个盛产葡萄酒的国家,酒量应该还行,结果很快就撑不住了,当场瘫倒、断片,被人抬了回去。

:在您的汉学研究之路上,哪位导师或学者对您影响最深?他们的学术理念或人生经历,在哪些方面塑造了您的研究方向和思考方式?

卜松山:关愚谦老师对我影响深远。他的一生极为传奇。他写了一本回忆录,德语名Mein Leben unter zwei Himmeln(我在两重天空下的生活),中文版名《浪:一个为自由而浪迹天涯者的自述》。他生于1931年,父亲是高干,但在“反右”运动中仍被打成“右派”,发配到新疆劳改。“文化大革命”时,他因妻子的缘故预感将再度成为被批斗的对象……他辗转来到德国,成为汉堡大学学生,之后在那里任教。关愚谦是一位极具魅力的老师,口才出众,性格鲜明且充满活力。他常说德国人的聚会很无聊——大家只是围坐喝酒聊天。而他组织的聚会别出心裁:我们一起做饭、玩游戏,甚至表演“你画我猜”等互动项目。他还经常带我们去汉堡港口参观。那时汉堡唯一能见到中国人的地方就是港口,船上偶尔有中国海员,我们便有机会和他们交流。这样的教学方式极具启发性。

对我影响最深的老师是我的导师刘茂才。而将关愚谦聘至德国汉堡大学任教的,正是刘茂才。(注:刘茂才1914年11月7日出生于辽宁金州县,1938年进入伪满洲国外交部工作,后被派往德国,任驻德公使馆随员。留学德国后成为汉学教授,专注古典语文学及中国当代问题研究,2007年3月23日逝世。)刘茂才不仅学识渊博,性格温和,更是一位真正的儒家学者。

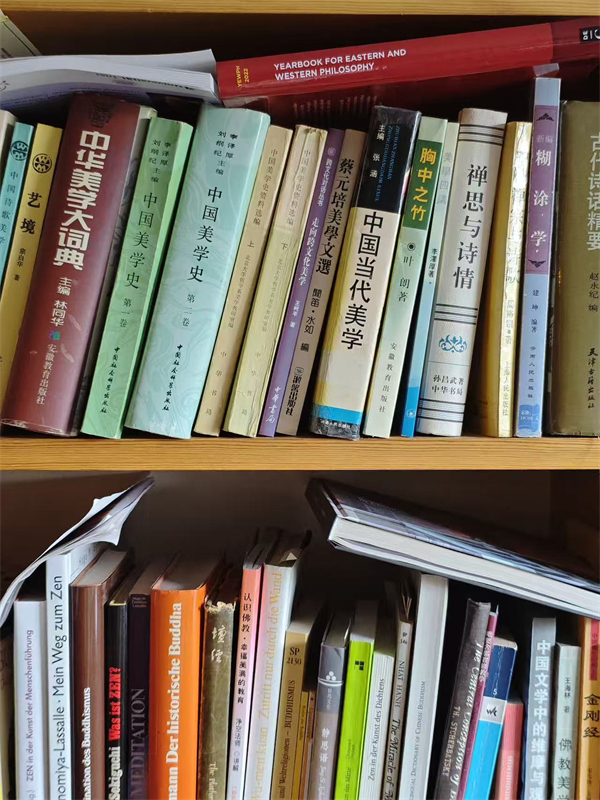

卜松山教授的书房一角

书架上的部分书

“在某种程度上,我的郑板桥研究具有开创性”

:您算得上是在欧洲最早系统研究郑板桥的学者之一。当初是什么原因让您决定以他为研究对象?

卜松山:我在台湾时,一位同学推荐了郑板桥的诗作。那时我对中国诗歌很感兴趣,这兴趣源于刘茂才——我非常喜欢他讲授的诗歌课,尤其是唐诗。于是我开始阅读郑板桥的诗,并尝试翻译,把译稿寄给刘茂才,请教是否能作为硕士论文选题。他答应了,但提醒我:“郑板桥不仅是诗人,还是画家和书法家。”这促使我进入研究,成为我与中国美学结缘的起点——不仅诗歌,还有绘画、书法乃至整个文人艺术传统。郑板桥是“扬州八怪”之一,性格特立独行,极具魅力。他的书法“六分半书”融合楷、草、隶、篆四体,自成一格;他的墨竹、兰花画作虽不怪异,却独特异常。通过他,我意识到中国艺术中的“怪”传统,如八大山人,甚至可追溯到宋代文人画及苏东坡等人的发展脉络。这一传统让我着迷,也成为我专注的研究主题。郑板桥虽是清代人物,但研究他就必须追溯更早的历史。他不仅绘画、书法独特,生活方式和行为举止也非常古怪。同时,他是官员,还是一位清官,为穷人做了许多好事,是极具研究价值的人物。当时几乎没有任何关于郑板桥的英文资料,关于他的研究几乎空白。在某种程度上,我的郑板桥研究具有开创性。我也喜欢德语诗歌,但不写诗,只爱读。我最喜欢的德语诗人是里尔克,赖内·马利亚·里尔克(Rainer Maria Rilke)。

:您最初的研究领域是中国文学与美学,但后来逐渐延伸到中国哲学。是什么促使您从艺术与文学走向哲学研究的?这种学术转向对您理解中国文化有何意义?

卜松山:没有儒家、道家和佛教等哲学思想的背景,是无法深入理解中国文学的。比如,杜甫是典型的儒家诗人,李白更倾向道家思想,王维则更接近佛教的精神世界。真正理解他们的诗歌,就必须了解这些思想传统。中国的人文学科彼此交融,研究艺术、诗歌或文学,绕不开哲学;而研究哲学时,也会发现它渗透在中国人的日常生活中,体现在行为方式和处世态度上。这正是我们所说的“文化”。中国文化是一个思想宝库,涵盖丰富的精神资源。我的老师刘茂才常说:中国文化是一个巨大的宝库,其规模之大,仅凭一生时间也难以完全探索。它不仅是哲学体系,更是一整套“中国思想”,包括伦理观、道德观与审美观。道教和佛教虽然是宗教体系,但佛教也具有深刻哲学性,这正是它们的魅力所在。

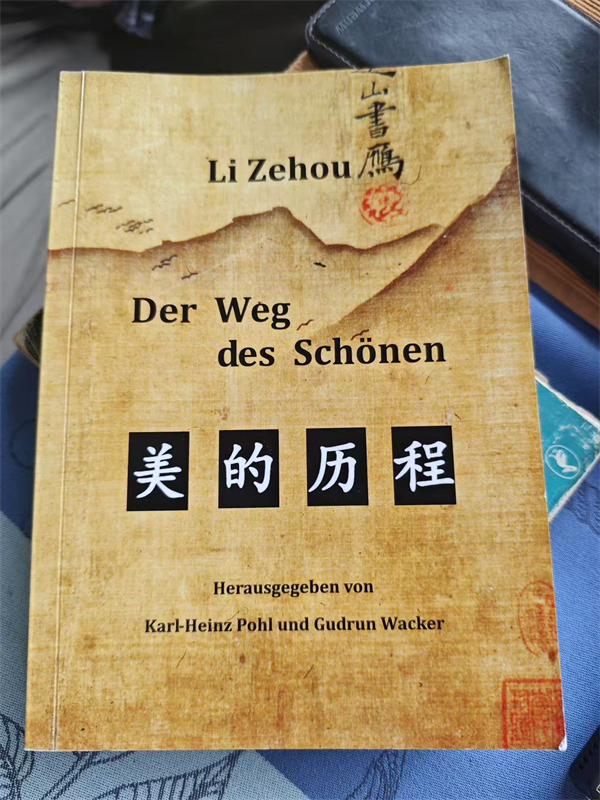

:李泽厚的《美的历程》常被视为中国美学史书写的开创性著作。上世纪90年代初,您主导了该书的德译本翻译和出版。能否谈谈当时的翻译过程,以及其中遇到的最大挑战?

卜松山:大约在1980年代末、1990年代初,我听一位同事提起过李泽厚,也提到了《美的历程》这本书,说它在中国产生了巨大的影响。于是我便去了解了,发现当时中国正兴起一股“美学热”。而我的研究领域正好也是美学,因此我开始深入研究这一现象,并带领我的学生一同探讨这个话题。当时我们做了一个集体项目,我将《美的历程》的各章节分配给学生,由他们各自翻译,再由我统筹全稿,负责修改和校对。大约有十位学生参与。我也把这种合作方式用在其他项目上,比如翻译陶渊明的作品。当时我在维尔茨堡大学任教,组织学生们分头翻译诗作,每人负责几首,整本书就这样合作完成。这是我的第一个翻译项目。

在翻译《美的历程》的过程中,我们也遇到不少挑战。首先,要真正理解李泽厚的思想,必须了解其背景——他有很深的马克思主义根基。这意味着你得熟悉相关的术语和语境,比如马克思主义如何被翻译成中文,这些对我来说当时并不熟悉。另一个挑战是,李泽厚在书中几乎没有脚注,但他引用了大量中国古代经典和诗歌。我们在翻译过程中,为每一处引用都加了注释,因此几乎查证了所有的出处。那是在1990年,还没有互联网,查资料只能去图书馆,一本本翻书查找。这绝非易事,是一件庞大而艰辛的工程。

: 您曾见过李泽厚吗?当时的交流情况如何?你们是否有过更深入的学术或私人往来?

卜松山:我第一次见他是在1990年,在北京。那是我自1981年去中国后的第二次访华。1981年,我在中国待了两个月,从12月到次年1月。1990年,当时我正翻译《美的历程》,很想见到作者,通过朋友介绍,终于联系上他。那时他已小有名气,但还没后来那么出名。我去他北京的公寓拜访他。那次见面非常愉快,聊了许多他感兴趣的话题。我惊讶地发现,他最喜欢的中国诗人竟和我一样,都是陶渊明。我问他是否愿意来德国访问讲学,他非常愿意。于是1991年我邀请他来,那时我在图宾根大学工作。他在我们学校任教将近半年。能与他深入交流,我感到非常幸运。我还带他四处参观。现在我手中的这本德语版《美的历程》(拿起书指给我看)是后来再版的。最初的版本早已卖光,当时的印数也不多。我一直觉得这本书值得再版,便联系出版社,对方也认可,我们就开始做这件事。书是在李泽厚去世前不久(注:李泽厚于2021年11月2日去世)出版的,当时我特意写信告诉他,他听了非常高兴。

卜教授主导翻译的《美的历程》德文版

:原来,您喜欢陶渊明,这也促成了上世纪80年代您主导翻译和出版《陶渊明全集》德译本。您的中文名字“松山”也与陶渊明的诗歌有关吧?

卜松山:他真的很了不起!他按自己的方式生活,不愿为薪水向官员低头。他的诗简洁易懂。我的中文名字“松山”就取自他的《归去来兮辞》:“景翳翳以将入,抚孤松而盘桓”——抚摸孤松,盘桓不去。那种像松树和山一样的坚定与沉稳,让我深有共鸣。我曾在台湾留学。之前,汉堡大学的老师赵荣琅给我起了中文名“布嘉音”。“嘉”意为美好,“音”是声音,因为他知道我喜欢音乐。但台湾同学告诉我,“嘉音”也指“福音”,而“布”不仅是“布料”,还有“传播”的含义,整个名字听起来像“传播福音”,同学们听了,都忍不住笑。于是我决定换个名字,后来想到了“松山”。

“通过对他者的敞开,我们才得以重新走近自己”

:歌德对中国文化有浓厚兴趣,现代德国学者在研究中德文学交流史时,常以他为起点。在您看来,中国文化对歌德产生了哪些具体影响?

卜松山:我曾经做过一次讲座,回顾歌德对中国兴趣的不同阶段。最初,他对“中国风”持排斥态度,觉得这种风格过于巴洛克、过于洛可可,不喜欢。后来,他开始阅读中国文学,包括1761年由德罗莫尔主教托马斯·珀西(Thomas Percy,Bishop of Dromore)翻译的《好逑传》(The Pleasing History) ,这是一部关于道德和爱情的小说,出版后在欧洲文学界颇受欢迎,也让欧洲知识分子对中国这个陌生国度产生了初步印象。甚至席勒也曾尝试翻译这部作品。正是在这样的背景下 ,歌德对中国产生了浓厚的兴趣。他曾表示,这份兴趣持续了很久。实际上,直到1813年,他才开始真正“剖析”自己对中国的兴趣。1813年正是拿破仑在莱比锡“民族之战”中被击败的那一年。歌德在给朋友的信中提到,他开始学习中文。他聘请了一位翻译向他展示汉字书写,介绍这门语言的特点。他在信中表示,他将中国视为精神的庇护所,在危急关头可以退避其中,比如当时正处于拿破仑战争的动荡局势。此后,他从英文译本中翻译了一些描写中国女子的诗,创作了带有“中国味”的“德汉诗”,内容涵盖一日的晨昏、四季的更替等。遗憾的是,当时他还没有机会接触到真正的中国伟大诗人,如杜甫、李白、王维、陶渊明以及苏东坡,他们的作品都还没有被译介到德语世界。他读到的多是“小诗人”的作品。即便如此,这些“小诗”依然让他多少感受到中国诗歌的风貌和韵味。这种接触最终催生了他的“世界文学”理念——文学应超越民族藩篱与国界,走向世界。而中国文学正是他进入这一领域的钥匙。

:除了歌德之外,您是否还了解其他对中国文化产生兴趣的德国历史人物?他们是如何接触并受中国文化影响的?

卜松山:我想谈一个与音乐有关的例子。你知道19世纪末至20世纪初的作曲家、指挥家古斯塔夫·马勒(Gustav Mahler)吗?马勒有部重要的声乐套曲《大地之歌》(Das Lied von der Erde),改编自中国古诗,所用诗篇包括李白、王维、孟浩然等人的作品。可惜当时译本质量不高,带有浪漫化的加工。中国诗歌有其独特的特征,其中之一便是极其简练,讲究“不着一字,尽得风流”,以少胜多、含蓄传神。而这些诗在被译成德语之前,先译成法语,再由法语译成德语,已大大失去原韵。尽管如此,马勒依然被这些译诗深深吸引。这些译作是较早进入欧洲的中国诗歌译本,最初来自法国几位汉学家的尝试。马勒基于这些德译诗谱曲,创作了《大地之歌》。当然,译作与原作之间存在一些明显的差异。例如,中国诗歌中几乎见不到第一人称的“我”,它总是隐含的,需要读者去体会和想象;而在西方语言中,第一人称几乎不可或缺,于是这些译诗里充满了“I”和“me”之类的表达,仅此一点,就与原作的气质大不相同。尽管如此,这仍是一种有价值的尝试——如同歌德当年的尝试——是在当时条件局限下对中国的初步理解。马勒所接触到的,同样是“小诗人”作品,而且翻译存在不少缺陷,但它们仍旧点燃了他的兴趣。

:您从事汉学研究五十余年,在您看来,德国汉学研究领域发生了哪些变化?

卜松山:我刚开始学中文时,汉学研究主要集中在古典领域,如古代文学、古代汉语等。如今更多转向近现代和当代议题,某种程度上可能是以牺牲古典研究为代价的。也就是说,过去侧重古代经典,现在可能偏重现代。我认为,不了解传统,就无法真正理解现代中国。我的老师乔伟(我后来在特里尔大学接替了他的职位)常说,汉学家必须“两条腿走路”:一条腿立足传统与古典,另一条腿立足现代。这意味着既要掌握现代语言,也要精通古典语言等。我一直努力这样做,古今两个方向始终都是我的研究重点。我的座右铭是《论语》里的“知其不可而为之”,意思是明知做不到,却仍要去做。学习、研究与中国有关的知识是一项巨大挑战,有太多未知需要去学习、去发现。

:我注意到,您在许多学术论文中经常进行中西方文化对比。您为什么选择进行这种对比?在您看来,这种对比对于理解文化和思想有何意义?

卜松山:学习过程中,我们常会不自觉地进行比较。刚接触中国文学和哲学时,我不得不将它们与自身文化背景对照,这也促使我重新审视和探索自己的文化。比如,在学中国哲学之前,我几乎没认真研究过康德或亚里士多德。正是因为接触中国思想,我才意识到了解西方哲学的重要,这样才能看清不同思想体系的异同。你会慢慢明白:只有深入另一种文化,比如我理解中国文化时,才真正察觉自己原本所处的文化。此前,我们往往无意识地把自身文化视为理所当然,认为自己的言语、思维、行为方式是普世通则,但实际上并非如此。语言也是如此。只有学习外语时,你才会真正意识到母语的语法结构。比如我学中文,或更早在学校学拉丁语、法语时,才第一次理解德语是如何运作的。此前,德语那些复杂的词形变化我都是凭直觉掌握,从未思考过它们背后的规则与系统。歌德说得好:“不懂外语的人,对自己的语言一无所知。”(Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.)语言的背后是文化,因此,我们必须真诚地向他者敞开,正是通过对他者的敞开,我们才得以重新走近自己。

:进行“文化对比”需要具备哪些能力和素养?

卜松山:你必须愿意接纳差异,并对这些差异保持敏感。不同哲学家处理问题的方式往往截然不同,以康德为例,他的著作极其晦涩,几乎是一种“专属语言”,你必须掌握他的术语,才能理解他的论述。而且,康德的句子也非常复杂,这当然与德语本身的语言结构密切相关——德语天然具备构造复杂句式的能力。相比之下,中国的哲学文本则完全不同。《论语》《道德经》《孟子》等充满意象,不像西方哲学那样条理清晰、逻辑严密,而是将日常语言与诗性意象交织。这种“意象化表达”是中国哲学语言的一个本质特征。我之所以意识到这一点,多亏冯友兰。他的《中国哲学简史》是我最喜欢的书之一,也常推荐给学生。这本书是冯友兰用英文写成的,第一章就讨论了中国人与欧洲人在哲学语言上的差异。我在学校学过古希腊语——古希腊语词形复杂,句式高度结构化,需通过精细的语法分析才能理解。而中国哲学文本更像诗,富于意象,这正是其语言的基础。冯友兰让我意识到第一点,是我认为最深刻的洞见之一。此外,中文还有许多独特的语言现象,如“对仗”和“对联”。诗歌中有对仗句,春节和庙宇常见对联。这不仅是修辞形式,更反映了中国人的思维方式:强调事物之间的关联,而不是孤立地看世界,就像对联那样,讲究结构上的对应与平衡。

“我常把自己看作‘文化翻译者’”

:在您出版的众多著作中,哪几本是您最引以为豪的?

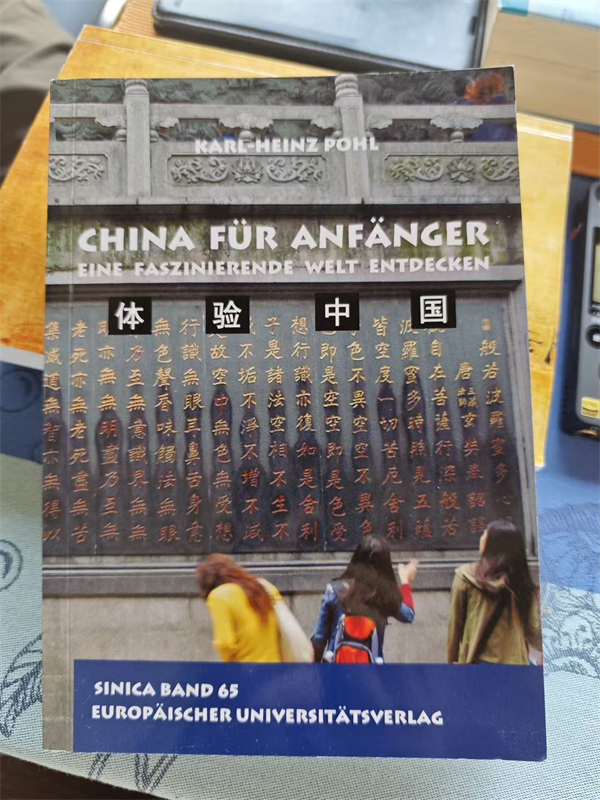

卜松山:我的书《体验中国》总结了我五十多年来与中国打交道的经验,分享了我对中国各方面的看法,通过讲解文化背景,帮助大家更好地了解中国。这本书自1998年在德国出版以来一直很畅销,2016年出了中文版,名为《发现中国:传统与现代》。我最近的著作East-West Dialogue可以在网上免费阅读,里面汇聚了一群非常有趣的人,谈他们怎么跟中国打交道以及相关的想法。然后是顾彬邀请我写了《中国的美学和文学理论:从传统到现代》,这是他主编的十卷本《中国文学史》中的一本。这本书不是写给专家或汉学家的,而是面向对中国感兴趣的德国读者,比如从事文学理论或美学研究,但对中国一无所知的人。我的初衷是向他们介绍中国思想、中国美学和文学,尤其是中国的诗歌。为写这部书,我阅读了大量文献,其中一些内容我以前从未接触过。例如,我以前从未研究过明清时期的文学和文学理论——宋代及之前还可以,因此不得不去发现和研究许多新东西。

《体验中国》,欧洲大学出版社,2020年5月版

《发现中国:传统与现代》,张伟/译,社会科学文献出版社,2016年4月版

《中国的美学和文学理论:从传统到现代》,向开/译,华东师范大学出版社,2010年11月版

:在您的学术研究中,有哪些书对您影响最深?能否分享其中几本对您启发最大、改变您视野的著作,以及它们对您研究中国哲学和文化的意义?

卜松山:在从中文翻译过来的现代文学作品中,我认为礼平的小说《晚霞消失的时候》非常值得注意。当然,它涉及了“文化大革命”,但它同样关乎哲学。对我影响很大的书是陈荣捷《中国哲学文献选编》(A Source Book in Chinese Philosophy)。你看,我把这部书都读“破”了(指给我看,这部书中间裂开,成为两部分)——这是杜甫的话。陈荣捷是中国古典学领域最具影响力的学者之一,也是我最推崇的学者之一。这本书是中国哲学的权威汇编,介绍了宋和明代的新儒家——朱熹、王阳明及其思想。这是首次有人系统推介这些新儒家著作。对我而言,他是我理解新儒家思想的重要桥梁。新儒学非常引人入胜,包括道学和理学等内容,这些都是非常有趣且复杂的内容,不容易理解。但通过他的著作,我逐渐明白了这些思想。还有一本是杜维明的《人性与自我修养》(Humanity and Self-cultivation),是我读的他的第一本书。而后来杜维明对我的影响极为深远。我的中国研究始于1970年代初的“文化大革命”时期,当时,我们所读的书籍和教材几乎都围绕五四运动展开——汉学启蒙便从此开始。1919年“打倒孔家店”等思潮将儒家与落后、传统社会、妇女缠足等现象联系在一起。这是教材灌输给我们的印象,使儒家几乎被完全误解。通过杜维明,我第一次看到了儒家的另一面——其精神性的维度,如修养等。这深深吸引了我,使我投入其中,并积极参与儒学研究。而这一切,都始于他的这本书。当然,通过学习中国诗歌、美学,我的确接触了一些儒家思想,但真正让我开阔眼界、看到儒家思想更深层次或更高维度的,还是杜维明的著作。

:我在网上看到一张您与杜维明的合影。他曾来您家做客!您们平时经常见面吗?您如何看待他关于中国文化的观点?

卜松山:我在特里尔第一次见到杜维明,那是1999年,我在这里组织了一场中国伦理学学术会议,并邀请他出席。他的到来令我感到非常荣幸。此后,我们还有多次见面,例如他的生日聚会,以及他主办的嵩山论坛等。我十分认同他的观点:中国必须重振并重新发现自身的文化。如今的中国已是现代化国家,许多方面与我们相似,甚至更为先进,但它依然是一个独特的世界,而这种独特性正源于它的文化。有一点我很赞同,在习近平之前,胡锦涛提出了“三个自信”:道路自信、理论自信、制度自信;而习近平又增加了第四个“文化自信”。中国应当对自己的文化有信心,这一提法非常好。

:那么,您如何定位自己?在向德国公众介绍中国时,您最希望传达的核心是什么?在让德国社会了解中国的过程中,最大的挑战又是什么?

卜松山:中国文化与德国文化差异显著。我常把自己看作“文化翻译者”(Cultural Interpreter),努力向德国同胞传达中国文化的独特之处。在德国,人们对中国的了解极为有限。中国在他们眼中几乎是个“黑箱”,很少有人真正了解。他们所知道的,也许仅限于“孔子”——好在现在大家至少知道这个名字;有些人也知道毛泽东、习近平。我看过一项调查,在“孔子”和“毛泽东”之后,德国人最熟悉的中国名字是“艾未未”。这显示对中国的认知多么狭隘和片面。德国学校几乎不教中国知识,大多数德国人对中国的印象主要来自媒体,而媒体多聚焦负面事件和社会问题,鲜少关注中国的历史文化背景。实际上,当代中国的许多现象和制度深受古代传统影响。比如,当代中国的政治体制在某种程度上延续了“任贤制”的传统。过去,儒家士大夫是国家治理的精英和中坚;今天,中国共产党主导国家治理,也将自己视为“精英组织”。不可否认的是,加入中国共产党并非易事,远不像在德国加入绿党那样,只需到办公室登记一下就可以,要加入中国共产党,必须表现出色、出类拔萃,这其实是“任人唯贤”传统的延续,而在德国几乎无人意识到这一点。

当前局势非常复杂,主要受俄乌战争及中俄关系影响,使一切变得棘手。中国一直是德国重要贸易伙伴。自德国换届新政府以来,情况略有好转。上一届政府由绿党主导,而绿党对华态度强硬。如今他们不再主导,政策开始向中间立场回归。我希望我们能逐步恢复更理性、正常的对华态度。

:我注意到您涉猎广泛,发表过许多不同主题的论文。通常,您的研究灵感是如何产生的?

卜松山:我参加过一个学者团体,法语叫Académie du Midi,意为“南方学院”,每两年在法国南部开一次学术会议。团体里有约三十位学者,不仅有汉学家,还有研究日本文化、西方宗教和哲学的学者。我曾担任八年的会长。每次会议都会选一个主题讨论,比如伦理、美学等。有一次主题是“战争”,我写了武术(注:卜松山教授的研究方向之一是“中国武术的哲学渊源”,并且他已习练合气道四十余年);一次是“死亡”,我写了庄子,并将其与蒙田等西方思想作比较;一次是“笑”,我研究佛教中的笑;还有一次是“感知与现实”,我写了梦,比如《黄粱一梦》,并与西方相似概念作比较。虽然西方没有完全对应的说法,但也有“人生如梦”之类的表达。现在他们让我研究乌托邦思想,我也答应了。此外,我还参与过许多其他主题的讨论,比如“权力”,我写了政治权力以及文学、诗歌中的权力。总之,我涉猎了各种话题。

: 通过对话与交流,中西方之间的误解会化解不少。但近年来,这种跨文化对话似乎越来越困难。您认为原因何在?

卜松山:这种对话确实非常困难,因为它需要理想的条件、环境和衍生因素。而目前的政治环境非常不利。杜维明和我依然在推动这种跨文化对话。对话本身很抽象,有人说这是空中楼阁——根本不存在,但我认为,这种对话必须在社会的不同层面持续进行,不仅是政府层面,还包括媒体。在媒体中,需要与中国知识分子对话,让他们表达自己的观点,而在德国,很难看到中国人公开展示自己的看法。良好对话的意义在于带来视角的转变。我总是努力让人们意识到,世界上的很多问题,包括政治问题,从其他地方看可能是不同的。例如,俄乌冲突在世界其他地区的看法可能与欧洲国家不同。这提供了一种新的视角,让人们用不同方式看待事物。(旁边走过的阮琳达补充:“你知道‘hear, hear’ 吗?意思是‘我同意你的观点’或‘说得好’,就是这种视角。”)很多批评其实缺乏依据,因为它们建立在无知之上。我的目标是带来视角的转变。当我谈论中国时,我尽量让人们意识到,中国是一个不同的世界——无论是传统还是当代。我希望中国不再是西方人的“黑箱”。为此,我写过一篇文章,题为《黑箱中国》。

西方式的现代性源自西方传统。今天的西方人会自然而然地引用亚里士多德、康德、黑格尔等人,而在中国,人们则会引用孔子、老子、苏东坡、杜甫之类。这很自然,因为那是你们的审美与象征取向。问题在于,西方人对此一无所知。他们只了解西方,不了解印度、中国和非洲。相比之下,中国在殖民时期,包括鸦片战争在内,被迫研究西方。所以,中国熟悉两个世界:既了解自己的世界,也了解西方世界。这正是中国的优势:中国知识分子熟悉两个世界,而西方知识分子只熟悉一个世界。

卜教授收藏的书法作品

“中国的伦理观更像是一种‘角色伦理’”

:中国儒家传统高度世俗化,其伦理思想植根于“天人合一”的自然主义世界观。在您看来,儒家的世俗伦理与塑造现代欧洲社会的世俗伦理之间,有哪些相似之处,又有哪些根本差异?

卜松山:儒家思想和西方思想之间肯定存在一些相似之处,但也存在很大的差异。比如你可以说康德的思想和儒家思想之间有很多相似之处,但同时也有很大的不同。而且,这些差异往往更令人感兴趣。其中一个重要的差异是,中国的伦理观更像是一种“角色伦理”,也就是说,你在社会中扮演的角色才是最重要的。而西方思想家,特别是从康德开始,他们试图从一种“普遍主义”(universalism)的角度去思考问题。普遍主义意味着一切都必须适用于整个人类。而在中国,人们更强调个别的、具体的差异——比如你作为父亲、儿子、丈夫、妻子等所扮演的角色,这些角色本身就很重要,而不是要去建立一些适用于所有人的普遍性理念。这就是中国伦理与西方伦理的根本区别。还有一点,比如你刚去看的那个关于罗马皇帝马可·奥勒留的展览,关于他的价值观——斯多葛主义(Stoicism)、西方哲学中的斯多葛派哲学家,他们其实和中国哲学家有些相似。他们强调实践,强调美德,强调内心的平静,比如说“超然”、“不被外物所扰”、“不过分卷入”等等。而马可·奥勒留本人就很好地体现了这些价值。西方哲学是从古典时期发展起来的。古典时期指的是希腊和罗马,在希腊和罗马时代,哲学仍然更多是一种实践,一种生活方式。而后来它逐渐发展成了一种思辨性的思维活动,而“实践”这一部分则更多地被宗教所承接。也就是说,基督教变成了一种实践的载体,比如实践美德、实践道德之类的内容。所以,早期的西方哲学和中国传统哲学,尤其是儒家哲学,其实有很多共同之处。但后来,到了文艺复兴和启蒙时代,斯多葛主义成为古典智慧的一个部分,但并不“流行”。因为在那个时代,哲学不是一种纯粹的智识活动,而是一种生活方式——一种关乎如何过好人生、如何应对生活的方式。这其实也是中国哲学的取向:中国哲学认为,哲学只有在生活中能够实践出来、对社会有益,它才是好的哲学,并不是去空想一些抽象的东西。这一点,其实和斯多葛主义也有共通之处。还有一点,比如中国哲学特别强调“学”——比如《论语》开篇就是“学而时习之,不亦说乎”。“学”不仅仅是知识的积累,更是通过实践去学习,通过做而去学,是一种实践性的学习。而在西方传统中,开端是“Logos”——《新约·约翰福音》里说,“太初有道(Logos),道与神同在,道就是神”。Logos可以理解为“话语”、“理性”、“秩序”等等。而在中国,开端是“学习”。所以中国有一个“学习型文化”,直到今天仍是如此。我的中国学生总是非常非常用功,常常比我的西方学生还要投入、还要渴望学习。

:东亚儒家文化圈在全球经济格局中取得了显著成就,常被归因于勤奋、教育投入和以家庭为中心的商业模式等价值观。您认为,儒家文化自身的哪些特质或价值观,对这些国家和地区的经济持续增长发挥了关键作用?

卜松山:关于这个话题已经有很多研究。马克斯·韦伯写过一本很著名的书叫《新教伦理与资本主义精神》(The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism)。他试图说明,资本主义其实是从新教伦理中演变出来的一种“副产品”,尤其是加尔文教派的伦理。加尔文主义,不是德国的马丁·路德,而是法国、瑞士以及后来苏格兰的加尔文教派,他们非常强调节俭、过“好生活”(即道德生活),因为他们认为,一个人死后是升天堂还是下地狱,其命运早已被决定。而唯一能证明你是“被选中的人”的方式,就是你在世时是否过着一种正直、克己、有节制的生活。所以他们特别强调节俭、强调过“好生活”,在花每一分钱前都要慎重考虑。而韦伯的核心观点,就是探讨宗教思想与经济发展之间的关系:二者是如何互动、相互作用的。而中国在1980年代和1990年代就真正“发现”了韦伯,觉得这本书非常了不起。因为他们认为,中国也有类似的东西——儒家思想。儒家精神被视为推动一些国家发展的重要力量,比如新加坡、日本、韩国,以及中国的台湾和香港等。这些国家或地区之所以能成功,部分原因就在于儒家文化所强调的所谓“次级美德”(Secondary Virtues):勤奋、注重社会责任、追求公共利益等等。因此,这种说法是有道理的。

:儒家思想提供了非神论的伦理基础,例如“己所不欲,勿施于人”。而当今欧洲正处在世俗化与宗教复兴的拉锯之中,被一些学者称为“后基督教时代”。在这样的背景下,您认为儒家思想是否能够为欧洲社会提供一种可行的伦理资源?

卜松山:当然,这(儒家思想)是有可能被欧洲人接受的,如果欧洲人真的理解它的话。但问题是,他们并不理解。这就是和莱布尼茨时代的差别。莱布尼茨大约生活在1700年左右,对吧?那时候他们对儒家思想非常感兴趣,是真正怀着浓厚兴趣去研究的。莱布尼茨的学生克里斯蒂安·沃尔夫(Christian Wolff)也对儒家思想非常着迷。这是在启蒙时代早期,莱布尼茨本身就是启蒙运动的重要人物之一。对他们而言,儒家思想是道德资源的宝库。莱布尼茨甚至说过,欧洲人应该请中国的传教士来教他们如何走在道德的正道上。但今天的欧洲人——还有美国人——他们认为:我们才是“顶端”,我们才是“世界的主宰”。毕竟在经历了殖民主义和帝国主义之后,他们确实成了世界强权的一方。所以,他们并不觉得有必要向别人学习。而在莱布尼茨的时代,人们对外部世界还保持着某种开放态度。

:在您看来,当今儒家文化圈与基督教文明之间相互理解的最大障碍是什么?两种文明在伦理、价值观和世界观上有哪些根本差异,使得这种理解变得困难?

卜松山:在中国,儒家的伦理是一种“角色伦理”。这是一个和西方完全不同的系统、传统。而西方伦理则更趋向于“普遍主义”,强调普遍适用的原则。甚至可以说,西方人被困在普遍主义的陷阱里——他们无法跳出这种普遍主义的思维框架。他们总是希望某种道德或政治观念能够适用于全世界。而中国在这方面是不同的。另一个障碍,是对“自由”这一概念的理解。在欧洲语境中,“自由”是最核心的概念之一;但在中国,“自由”作为一个哲学概念是近代才引入的。这本身就说明,中国哲学的关注点一直在于“关系”——人是一个“关系中的存在”。相比之下,西方伦理的核心是“个体”。个体是一个抽象的存在,不涉及关系、不依赖他人,他生而拥有权利,有这个权利、有那个权利。但在中国,“人”从来都不是一个孤立的个体,而是一个有具体身份、嵌入在关系中的存在:我是我父母的儿子,我是我子女的父亲,我是我妻子的丈夫,我是我朋友的朋友,我是这个社区的一员,我有责任履行我的义务。履行义务是核心观念。因此,儒家的思想更强调对“共同利益”的关切。我总是喜欢引用范仲淹的名句,比如“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,或者“以天下为己任”,这是一种完全不同的价值取向,与西方的个体主义取向截然不同。