气候与餐桌|日本“藤野转型”的启示:竖起天线,找到同伴

我最近阅读了《转型城镇:一场应对气候变化的社区实验》这本书,它详细介绍了日本藤野作为转型城镇(Transition Town)的社区实践经验。

最初我是通过法国纪录片《明天》了解到转型城镇的理念。创始人罗伯·霍普金斯提出了一个发人深省的观点:虽然人类擅长在灾难电影中想象自己灭绝的各种情景(核爆、瘟疫、僵尸和机器人),但在面对真实的末日威胁时,我们往往看到的是更为平凡而悲惨的画面。然而,霍普金斯指出,世界末日危机其实也是重生的契机,而转型城镇模式就是这样一种重生的方式。

《转型城镇》的译者Fancy和可持续平台“零活实验室”的老汤都曾实地走访藤野,积累了丰富的一手观察。他们不仅关注这一理念,也在日常中践行可持续生活方式。我与他们探讨了转型城镇及藤野模式带给我们的启示。

《转型城镇: 一场应对气候变化的社区实验》, [日]榎本英刚著,朱惠雯译,中译出版社2025年2月版,250页,79.00元

汤蓓佳: 大家好,我是老汤,我是现在生活在北京的郊区,是一位可持续生活的践行者。

Fancy: 大家好,我是 Fancy,也是这本书的译者,我叫朱惠雯,我生活在日本东京,开展中日在可持续领域交流。当然我生活当中也尽可能去实现可持续。很高兴认识大家。

藤野自然风光。图 老汤

藤野初印象

Fancy: 我是去了藤野之后才了解转型城镇的概念。2017年,我们机构筹备在日本举办东亚可持续领域交流活动时,日本伙伴加藤大吾——《转型城镇》书中“3·11”地震章节的主角——将我们介绍给转型城镇藤野。

我们原计划在富山脚下的营地举办活动,但未获资助。这反而成了机缘,让我们来到藤野。令我意外的是,初次接触并不如想象中热情。尽管我们都致力于可持续社会,但接待我们的小山女士——藤野重要的窗口人物——非常谨慎地核实我们的理念是否真与他们一致。

她首先郑重地将我们引荐给当地“长老”式人物,而非转型网络成员。在获得认可后,才逐步介绍我们给其他伙伴,如朴门中心等,最后才正式开始合作。

这给我留下深刻印象。如今作为《转型城镇》的译者,经过多年交往,我理解到这正是他们的核心理念——尊重当地文化和居民,致力于与当地机构建立连接。第一次接触就让我深刻体会到了这一点。

汤蓓佳: 我是在2023年9月第一次到访藤野的。此行契机是因为我一直在践行低碳生活,同时从2016年开始发起了一个名为“零活实验室”的平台,致力于传播和倡导零碳生活和可持续的生活方式。在这些活动中认识了圈子里的一些伙伴。去年,社区伙伴(PCD)组织了一次参访团,目的是了解转型城镇在藤野是如何落地的,以及他们的一些实践活动,我有幸参加了这个参访团。

我在去藤野之前已经做了一些背景功课,读过了《转型城镇》的繁体版,了解他们在当地的一些具体实践。所以我是怀着很多了解和期待去的。

当天从东京市区乘汽车前往藤野,让我印象深刻的是,仅仅一个多小时的路程,就从高楼林立的CBD来到了一个山野风情的小镇。这种场景的转换让我感到非常愉悦。下车后,看到的景色与《转型城镇》这本书封面上那幅有山野风情的插图非常相似。

另一个与我想象不同的点是,当我读这本书时,会觉得藤野已经做了这么多事情,当地居民对转型城镇这个概念一定非常拥护,或者会看到很多宣传点。但真正到了藤野后,发现这里非常低调,看起来与其他小镇没什么不同,就是一个安静的郊外小镇。

在与当地人接触的过程中,我逐渐明白了转型城镇对他们来说是生活的一部分——是他们每天在做的事情,或是业余时间参与的活动。大家并没有将它当作一个需要高调宣传的口号。这一点让我感到意外,但在后续的交流中,我逐渐理解了转型城镇对他们的真正意义,这也给我留下了很深的感触。

Jing: 听完两位分享,我感到藤野和参与转型城镇的人都相当低调,不刻意宣传他们的理念。这引发了我的好奇:他们究竟如何在当地实践?

书中提到藤野最初通过艺术乡建吸引了新居民。我想知道藤野在日本是怎样的存在?参与转型城镇的人是新居民还是原住民?如果是新居民,他们是什么样的人?为什么选择在藤野生活?又为什么藤野成为了转型城镇的落脚点?

汤蓓佳:在藤野这个转型城镇中,发起人是非常重要的角色,也就是这本书的作者榎本英刚先生。榎本先生在英国生活时接触到了霍普金斯提出的转型城镇概念,受到启发后,想把这一理念带回日本。他回国后选择了藤野作为落地点。

为什么是藤野呢?一方面,藤野有艺术乡建的背景。30多年来,当地政府就开始采取一系列举措,吸引艺术家到这里创作和生活。另一方面,藤野有一所华德福学校,许多家庭为了让孩子上这所学校,从其他地方搬到藤野定居。此外,还有朴门中心吸引了许多人前来学习关于朴门永续农业和设计的课程和做法。

这些因素吸引了很多新移民或新村民搬到藤野生活,形成了一个多元的人群。这种多元性使得不同生活方式和理念能在这里交流汇集,创造了一个开放的土壤,让新事物有机会在此生长。

我们接触到的那些在藤野实践转型城镇理念的工作小组成员,都带着各自不同的背景——有曾经的建筑师,也有原本在东京上班的人。他们选择来到藤野,与榎本先生和其他伙伴一起探索。

一个重要的点是,藤野对他们首先是自己生活的地方,他们与这里有很强的连接和自主感。有了这样的连接,大家才会自发地思考“我可以为藤野做些什么”或“我能为我的社区做些什么”,进而开展书中提到的各种转型实践和操作。

Fancy:关于藤野在日本的存在,就像中国一样,现在中国也有几个能够吸引外来人的地方,包括老汤所在的辛庄,都是有了一定氛围后,更容易吸引更多有相同理念的人。藤野也是在过去很长一段时间里慢慢积累,培养出能接纳更多追求可持续生活的人的环境。

我最早被介绍时,他们说藤野经历了三个阶段:一开始是艺术乡建吸引了许多艺术家;然后在艺术氛围的孕育下,像朴门中心、华德福学校这样的创新机构加入;到了第三阶段,也就是“3·11”地震之后,更多对当前生活方式、能源使用及不可持续状态有意识的人也搬到这里来。

藤野吸引的人群主要有两种:一种是对自己的生活方式想要转变的人。另一种是因为藤野离东京市中心不远,大概一个小时多一点的电车车程,所以有些人虽然向往自然,但仍需在市中心工作,他们选择家在藤野,工作在东京市中心的生活方式。有趣的是,即使是第二种人群,因为生活在这样的环境中,也会渐渐被当地的各种活动所吸引,产生转变。所以大致有两类人:一开始就有意识想要参与社区活动的人,以及在这个环境中逐渐转变的人。

社区货币

Jing: 我对书中的社区货币特别感兴趣,因为我记得在纪录片《明天》里就看到了一些社区货币的案例。藤野的社区货币是什么样子的?在当地它是怎么运作的呢?

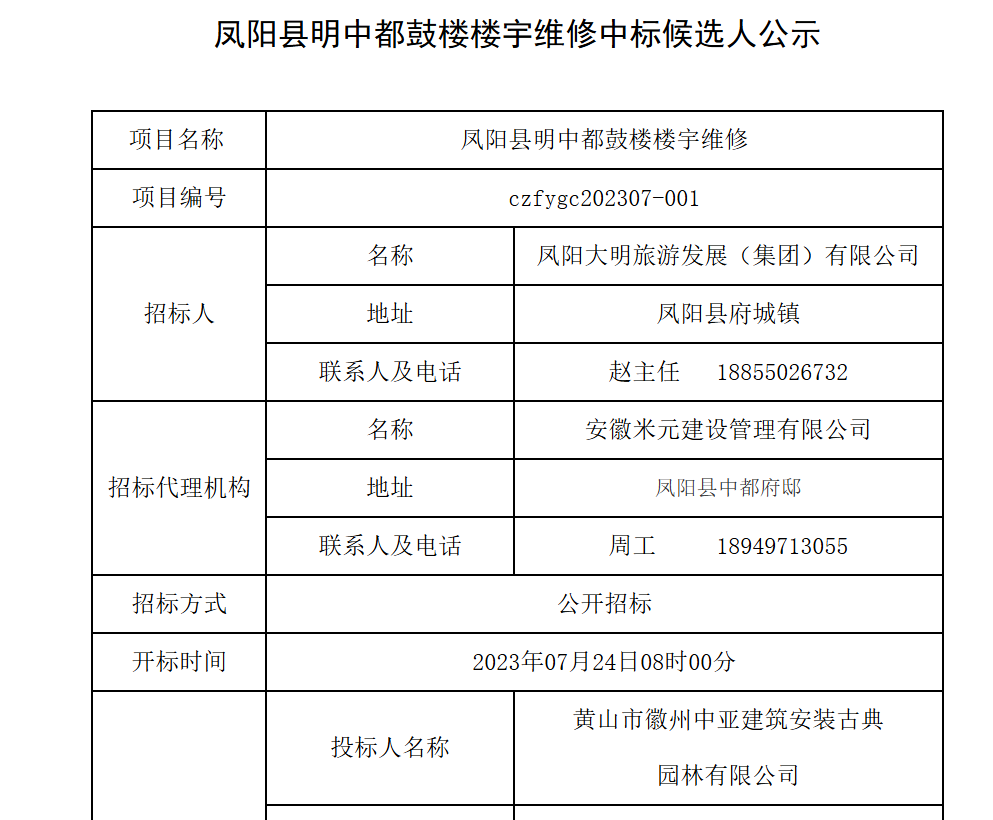

汤蓓佳:我们这一次在行业拜访的过程当中,看到了两种社区货币,一种就是书里面花了比较大篇幅介绍的,也是我自己本人很感兴趣的,叫做“万屋”。这个货币跟我之前理解到的社区货币不太一样。我最开始是在明天那个纪录片里看到托特尼斯小镇上自己印的社区货币,自己想印多少面额,就印多少面额,那个21块钱给我留下深刻印象。

转型城镇日本藤野的存折型社区货币。图 老汤

但是在藤野,我们看到的社区货币形态不太一样,它是用一种叫存折式的社区货币。我们在藤野那天请了社区货币的伙伴给我们做介绍。池边先生是社区货币小组的成员,他每个月都会给藤野当地的居民做一次介绍会,跟大家说明社区货币的运作方式。当天除了我们之外,还有很多生活在藤野对社区货币感兴趣的人也在听这个分享会。

这种存折式的社区货币,加入会员后你会得到一本存折,存折里会有进项和出项。这个社区货币是为了促进藤野当地居民人与人之间的关系,所以使用时你必须与他人建立联系。

你可以用在实际物品上,也可以用在技能和服务上。比如我要出门一两天,家里的猫需要照顾,我就可以通过他们的“邮件组”(类似微信群)发布消息寻求帮助。如果有人回应,我们就可以达成一致条件。

完成交易时,我和对方都有存折,我请对方帮忙,我的存折就要减。减多少金额由我俩商议决定。我会在存折上写明日期和事项,标注减少金额(如5000日元),对方需要在我的存折上签名,我也要在对方存折上签名确认他加了相应金额。

池边先生特别提到社区货币有很多不同形态。创造社区货币时,需要首先思考想要达到什么目的。对于藤野来讲,他们希望看到当地资源(人的能力、技术、智慧)在网络里流动,形成相互支持的网络。转型城镇的社区货币小组采取了存折式货币,因为他们最看重人与人之间的链接和网络搭建。

此外,藤野还有一个叫飞龙的艺术家小社区使用纸币形式的社区货币。我个人觉得存折式社区货币非常新鲜,应用场景丰富,不只是作为购买的替代货币,它包含了很多人际互动元素。

Jing: 谢谢老汤的分享,感觉这种存折式的社区货币一下子打开了很多可能性,好像什么都可以写在上面。你们有没有看到别人的存折上大概会写什么样的需求,或者他给别人提供过什么什么样的服务?

Fancy: 我觉得这像跟人交往的日记,展示了人与人之间的连接方式。藤野的做法与其他社区货币不同,他们有明确目的,没有用既有概念来推行。

小山女士带我去一个面包房时展示了社区货币的运作方式。一个天然酵母面包在外面卖约500日元,在藤野可以部分使用社区货币支付。因为面粉、原材料需要用日元从外地购买,所以这部分仍需日元支付,而店家的劳动力则用存折式记账。

这是个很有趣的系统,最有趣的是他们对存折余额的态度:不管你是存了很多还是欠了很多都不必担心。因为整个社群所有人的存折正负加起来等于零,所以是没有问题的。不是个人的正负值,而是整体的平衡最重要。这打破了我们传统对金钱和货币系统的观念。

池边先生曾问我们:“你知道我们这群人里面谁欠债欠得最多吗?”答案是小山女士。

小山是转型城镇的窗口,可以接触到很多人,尤其是新人。她是最了解大家的人,同时也非常擅长挖掘他人身上的才能和资源。她的存折上“欠债”最多,也正表明了她积极地利用同时也开发了他人的才能和资源,并让他人也可以看到,从而产生更多的流动。

这个社群最重要的是资源流动,如果不流动,货币本身没有意义,它只是流动媒介。像小山这样的人让社区流动活跃起来。这给我们一个新视角:我们常觉得有钱人和没钱人有高低差距,但实际上人与人是对等关系,正因为有需求才有供给。

存折记录所有交易内容对新加入者非常友好。有些交易内容不是常见的购买物品或服务,更像朋友间互助。我曾问为什么要用这种方式记录这些小事,他们解释说这样能让更多人看到这些交往。人与人的交往可能只基于个人关系,但通过记录,未参与关系的人也能分享到好处,特别是外来者能快速了解社区有哪些人、资源和需求,更好地融入。

新加入的人带来新视角和服务,也让原有居民受益。比如外国人或有特殊文化背景的人到来,一般社会对不同者会有警戒,但通过社区货币系统,这些人独特的资源受到重视,大家渐渐形成欢迎异文化的态度,创造了开放包容的氛围。这是藤野存折式社区货币的特点。

Jing: 这个社区货币真的打破了我们惯常对货币的认知,它纯粹基于需求和如何满足需求。老汤提到的定价方式也很特别,就是两个人商量“这个大概多少钱就可以”,没有遵循传统经济系统中的等价交换概念。我们已经习惯于把一切与固定价格匹配,通过市场定价衡量所有东西。现今世界的运行规则,就是按等价交换给所有服务和需求定价。

Fancy: 之所以藤野能这么做,它其实是把它和我们平常一般见到的金融货币体系完全分开来操作的,比如说刚才这个面包那样。所以这儿的万物币,其实不能跟日元有对照的关系。比如说100万屋币和100日元,它其实是没有一个对应关系的,很多社区货币多少带着这样的一个性质。它其实是要照顾到现有的货币体系,但是藤野它没有。

所以我觉得它的好处是它可以按照我的心意去决定,我所接受的这个服务也好,物品也好,它的价值,因为每个人他其实对于这些的价值是不一样的,所以他可以用这个方式来肯定,甚至于是鼓励大家去肯定对方,形成了一种互相赞赏的氛围。就是我用这个来肯定你所给我的这个非常重要,我的感谢包括在里面。因为这个高低并没那么重要,所以我是可以充分地去表达我的这种情感,去肯定彼此的。

汤蓓佳: 关于藤野社区货币我还有一点补充,他们的邮件组有明确的使用规则,包括规定了发送消息的时间段。成员发布消息后,如有人回复,双方可转为私聊交流。

特别值得注意的是,一旦需求得到解决或服务完成,发起人需要回到群组发邮件告知大家。这样做有两个好处:一是让其他成员知道此事已解决;二是让社区成员了解到“原来我们社区里有人可以提供这种服务”,增强未来寻求帮助的信心。这种机制实现了他们所说的理念——持续创造人与人之间的联系,并让这些联系变得可见,让更多社区成员受益。

当地电力

Jing: 转型城镇强调自力创造食物和能源,食物容易理解,但能源解决方案引人思考。书中提到当地居民建立了“藤野电力”,虽然名称像大企业,但实际概念不同。作者解释“company”原意是“一起吃面包的伙伴”,藤野电力实质上是“一起发电的伙伴”,而非传统企业。书中重点讲述如何使用可再生能源,特别是太阳能。与中国主要由政府和企业推动不同,藤野是由居民自发安装太阳能设备。这很令人惊讶,因为这似乎需要专业知识和技术支持才能实现。他们具体是如何操作的呢?

Fancy: 对,藤野的市民电力项目最大特点是通过工作坊形式让普通人亲自体验发电过程,带来“原来我也可以”的愉悦和安心感。这种参与式体验区别于日本其他地区的市民电力模式。

“3·11”大地震后,日本人反思能源依赖问题。传统依靠远距离大型电力公司的模式被认为是脆弱的,如东京电力的电有一部分从福岛核电站或遥远地方传送过来,使用者与发电源之间距离很远,无法感知那里发生的情况。

所以很多地方开始发展市民电力这样的一个系统,根据当地自然环境特点发展自给电力。世界自然遗产地区可以利用高山和充沛水资源进行小型水力发电,我居住的东京三鹰区这样的普通城市环境,则使用太阳能,我们也有一个三鹰电力的机构,当地居民众筹购买设备,居民或者学校提供自己的屋顶安装设施,提高这个地区能源自给率。

藤野两者都在做,他们一面提供专业的太阳能发电服务,也通过工作坊让普通人接触能源生产。居民可以使用小小的太阳能板和储电器为电脑充电,用自己发的电工作。虽然这种小型装置发电量有限,但藤野工作坊已推广至全国各地学校和社区,主要目的是改变人们的能源意识。

汤蓓佳: 你是不是自己做过一个发电装置?

Fancy: 没有,其实一直想要,因为我家二楼冬天的时候阳光特别好,我一直想如何充分利用这个能源。白天很暖和,但因为老房子墙很薄,到晚上像冰窖一样。我想把白天的热能储存下来,但面临两个问题:一是他们的装置有点重,没车的我难以搬回家;二是太阳能并非完美解决方案,它在制造过程中会产生污染,报废时也会带来垃圾问题。

之前跟Jing聊到能源思考时,我认为重点不是简单用太阳能替代核电,而是要根本思考能源问题的本质。这关乎我们对生存方式的选择:是否一定需要大量能源来支持现在奢侈的消费型生活,还是可以减少用电,转向使用自然能源。日本现在出现了新问题,特别是在乡村地区,大型太阳能光伏装置正在侵占森林和农田,引起了环境和社区问题。这种做法与核电有何区别呢?如果根本思维不改变,只是换汤不换药。

相比之下,藤野这种小型太阳能装置主要的作用在于改变人的意识,触发人们对能源的思考。它鼓励自给自足,在社区层面提高自给率和韧性,而非简单地用一种能源替代另一种。

Jing: 刚才提到的发电工作坊的人,他是专业做这个的吗?

汤蓓佳: 我们这次在藤野参访时,请到了藤野电力的伙伴铃木俊太郎先生给我们做介绍。他是一个特别神奇的人,主业是一名按摩师,他的收入主要来源是做按摩。

铃木先生在“3·11”地震之前,家里就已经装了迷你的太阳能发电系统,所以地震期间他没有受到太大影响。后来转型城镇的伙伴邀请他来办工作坊,教大家如何制作这种迷你发电系统。这只是他生活的一部分,并不是最主要的工作或事业。

我们参观时,正如Fancy前面提到的,铃木先生一直强调做这种迷你工作坊并不难。他在现场给我们展示了使用的配件和原理,基本上参加工作坊的人都能成功制作出小型发电装置。通过这个工作坊,他们想引发大家思考我们与能源之间的关系,以及我们选择的生活方式是否需要更多能源,或者如何摆脱对大型能源的依赖,更多是在提高大家意识层面上的认知。

他还提到,这种小型自给自足的能源系统,其实是大家自下而上选择更加可持续生活的一种方式。我觉得这种对大家意识层面的改变,可能比通过太阳能发电省了多少钱更加重要。

关键还是人

Jing:在这本书里还有很多好玩的活动,比如社区养鸡等等。二位来分享一下你们看到的活动。

汤蓓佳: 我这次没有机会看到社区养鸡,不过我对食物方面印象深刻的是藤野的两家社区餐厅。第一天晚上,榎本先生、小山女士和吉田先生等转型城镇的核心伙伴在主路边一家木屋小餐厅欢迎我们。这家餐厅虽然不起眼、没有大招牌,空间也有限(我们十几二十个人就几乎坐满了),但其氛围让人一进门就感受到社区的温暖。

餐厅里摆放着各种宣传册,介绍藤野即将举办的活动和当地组织。冷柜中的饮料、酱料和发酵食品都标有清晰的小标签,注明产品名称、产地和制作者。菜单上提供许多当地农家水果酿制的酒,以及来自本地发酵工作室的各种饮料。

这家小小的社区餐厅将当地资源、人才技能和生活智慧巧妙串联起来。即使像我们这样的过客,没有实际参与种菜养鸡,也能通过在这里用餐消费,成为社区的一部分,同时链接到许多当地人。

餐厅旁边就是菜地,可自助买菜。图 老汤

另一家餐厅是我们住宿的民宿老板在附近开的,空间较大,后面的小山坡上有他们自己的菜地。一些食材直接从菜地送到厨房,再端上我们的餐桌,非常新鲜。这家餐厅的工作人员并非都是全职服务生,其中一位在后厨忙碌的是当地一位艺术家新村民,他每周会抽半天时间来餐厅帮忙。

餐厅使用的杯子、盘子等器具都不是成套购买的,而是来自当地陶艺家制作的独特作品。这些器具不仅实用,同时也为这些艺术家提供了一个作品展示的空间。

Jing: 感觉藤野这边住了很多很有意思的人。其实这本书里面也一直在强调,实现转型城镇,最重要的就是人。而且这些参与者要有当事人意识,所以在书里有一句非常精辟的总结: “想做的人,在想做的时候做想做的事,想做多少做多少。”我觉得这句话就把转型城镇的精髓就展现出来了。想请二位来分享一下,你们在藤野遇到哪些特别有意思的人?咱们也可以不局限于藤野。

Fancy: 这句话也是我自己特别喜欢的,转型城镇能在日本全国发展到50多家的一个重要原因在于它的自然性。像我所生活的三鹰,上次老汤来访时,我带大家参观了两个机构,那里的人拥有与转型城镇相通的精神——觉得该做就去做,应该坚持时就持续下去,需要休息时就歇一歇。

我与当地一家自然食品店关系特别好,这家店从40多年前的小店一直延续至今,依然保持小规模,但在社区中扮演着枢纽的角色。食物对社区和个人生活都极其重要,而这家店就像刚才老汤提到的餐厅一样,持续传递着社区内与食物和可持续生活相关的信息资料。尽管店面只有约30平米,却五脏俱全,从调味料、蔬菜到生活用品如洗发水、肥皂等日常消耗品都有销售,每件商品都是店主精心选择的。

这不仅是一家时髦的“买手店”,更重要的是它起到了连接作用,店主与提供商品的人建立关系,又将他们与消费者连接起来,经常邀请生产者来社区分享他们的工作。我记得野菜村40周年庆典时,来了六七位长期为店铺提供食品的人,有做盐的、做酱油的、种大米的,有些年长者还带着继承家业的第二代,比如一位在伊豆岛上制作天然盐的生产者。

这家店也成为许多年轻人的学习平台,他们在此工作后成长并开始自己的事业,有的甚至去其他地区如藤野创业。我认识一位朋友,他原本在公司工作压力巨大,身心俱疲,后来在这家店工作学习,受店主大友先生的启发去尝试徒步等新事物,现在已移居到九州熊本山区经营自己的小生态村。

这家小店销售自然食品的同时,也像一所小型自然学校,不仅员工,社区居民包括我自己都从中受益良多。虽然我长期从事国际交流和可持续发展领域的公益工作,但与所在社区真正建立联系是通过这家店铺,先认识了店主,参与他的活动,进而与社区许多人建立了连接,提高了我生活中的韧性。

日本有不少这样的人,店主那一代是1970年代日本经济高速发展、公害问题严重时期开始参与环境运动的,这些社会问题触发他们反思生活方式,寻找对人类和自然环境友好的生存道路。这一代人在日本打下了基础,一代代传承下来,发展成今天如转型城镇这样的网络,在日本各地蓬勃发展。

汤蓓佳: 这句话的确是藤野的宗旨。在我们拜访的过程中,我自己印象蛮深刻的是小山女士说的,她是转型藤野的一个窗口人物,我们在那边的接待行程安排很多都是小山女士在帮忙的。在我们行程比较靠后的一个环节中,小山女士来给我们介绍转型藤野整个的发展历程和现状。

她讲到在2009年转型藤野刚刚启动时,大家都很活跃,这个活跃期大约持续了4-5年,有很多伙伴纷纷成立各种工作小组,做了很多探索。之后,慢慢很多小组进入了一个平台期或比较冷静的阶段。有些小组在这个过程中解散了,有些则不再以转型藤野的名义发展,但依然在做类似的事情。

到了2016年,他们决定转型藤野这个核心小组可以不用存在了。既然已经把这样的土壤铺好了,有很多人在尝试促成各种行动,就不一定非要一直用转型藤野的名号来做事。所以核心小组就停止工作了,不再定期开会。但在去年我们参访时,小山女士提到她在思考是否可以重新召集工作小组。

这可能与她自己的生活状态有关系。我们参观了她的家,了解到她过去几年花了时间和精力建造自己的房子,探索自己的生活方式。现在到了一个新的时间点,她又重新思考召集工作小组,组织大家一起讨论气候变化相关的事情。

听到她这么说时,我感受到了转型藤野的精神和宗旨:想做的人在想做的时候做想做的事,想做多少就做多少。正如书中提到的,最重要的是有想做的心情,这是他们最珍视的部分。小山女士身体力行地选择在她想做的时候去行动,而不是作为小组成员必须时刻保持工作状态和高亢热情。他们很尊重自己生活的节奏和重心,这一点让我感到很感动。

国内案例

Jing:书里给转型城镇的定义是“倡导市民通过最大限度地发挥自身创造力,提高地区的韧性,对不可持续系统摆脱依赖的实践性倡议活动”。所以转型更多强调的是从一个过度依赖外部资源的状态,转向活用当地原有资源的状态。在日本其他地方或者中国国内有没有一些类似的案例?

Fancy: 先讲一下日本。日本比较早地遇到很多环境问题,包括“3·11”这样的大事件,每一次这样的大事件都会引起一些人的警醒,会有很多新的生活方式产生去尝试。所以在我所接触的人里面,在日本全国各地都有这样的社群在实践可持续生活。

我去得最多的,除了刚才提到的自然学校以外,还有一个就是跟藤野有一些类似,在长野县的雪山山脉地区安昙野,以农业为主。那里最早出现了一些叫“循环型生活”的尝试,以民宿为据点去吸引人们到这里来生活、体验、学习。

我认识的“和平之家”民宿,他们就在运营这样的学习课程,比如说全年的课程里,吸引城市里向往乡村生活或向往可持续生活的人,每月一次到这个民宿去体验。每一次都会有一些主题,从衣食住行,也包括人的思想哲学各个方面。既有《转型城镇》这本书里面提到的3H(头、心、手)这三点,你可以在那里实际地去学习一些技能,比如说自己来纺线织布、植物染,在衣食住行各个方面能够靠自己的双手去创造生活的这样的一些体验。同时,你也会有一些思考。比如说佛学,比如说甘地的一些思想,从根本的地方去看到我们现在社会运营、运作当中为什么会出现这些问题,它的根源在哪里?跟我们每个人有什么关系?我可以有哪一些改变可以促进这些问题的解决。但同时它又是一个非常愉快的经历。它是在一个山脚下用朴门的方式去设置设计了整个民宿的户外环境,也有自己和学员一起以土囊为主要材料建造霍比特小屋,有一些土灶。大家很熟悉的一些朴门的设计都在他们生活当中,在这个过程当中,你会被触发,想要一点点在自己生活当中去实践。

我自己也有这样的体验,就是平时可能作息特别有问题,晚上很晚睡日夜颠倒的状态。如果大家去那里一个周末体验两天一夜或者三天两夜这样的可持续生活的话,其实就会得到调整,然后慢慢地延续到自己的日常生活当中来。在那里学习的一些技术,比如说用水的方式,用能源的方式,在自己生活当中去实践的话,也会有小小的成功,这些成功带来的愉悦和满足感,其实是会有一个正向的推动,慢慢自己的生活方式就会产生这样的变化。

据我所知,像这样的民宿在日本,它也是属于先行者。在长野安昙野这个地方就形成了这样的一个氛围。来自全国各地追求这样生活方式的人就会聚集到这里来,每个人都有自己的一些特长,让这个社区也变得越来越多元。人们之间拥有的能力资源不一样的话,就会形成很好的流动。

像这样的地方,在日本各地都会有,形成了这样的氛围。虽然从人口上来说它还是小众,但是慢慢地在增加。尤其是,更多的人平时可能还是限于自己的工作而无法抽身出去,疫情期间,因为有了远程工作的方式,所以也促进了大家改变生活方式的趋势。疫情期间有一个数据,东京出去的人比进来的人要多了,所以这也是一个改变吧。

汤蓓佳: 我在藤野时常感到莫名的熟悉感,因为我现在生活在北京北六环外的一个小村子,地理位置与藤野相似,从北京城区开车一个多小时就能到达。这个村子的发展历程也与藤野相似:九几年开始有艺术家从城里搬来设立工作室,形成了艺术家村;后来华德福学校在此开办,许多家长成为新村民,整个发展脉络与藤野有许多共鸣之处。

在藤野时,我常骄傲地向他们介绍我所在的社区,说中国也有这样的村子。这里的新村民也在探索与自然更多链接、拥抱可持续生活方式。多元人群的想法与生活在此碰撞,创造了很多可能性:几年前这里是垃圾分类的典范村庄,有纯素餐厅,也有支持散装购买、不使用一次性塑料袋的生态小店。我的可持续生活在这里得到很好的承托,尽管我们不用“转型城镇”等名号,但实际生活中能看到许多可持续的闪光点。

不过两地也有显著区别。首先是人口流动性不同,很多家庭因孩子在华德福学校上学而搬来,孩子毕业或转学后又离开社区。其次是土地政策的差异,我们从城里搬到村里只能租村民的房子,无法购买房屋或土地。而藤野的新居民多是购置了土地,建造自己的房屋,将其视为长期家园。我最近经历了房东提前收回房子的冲击,让我思考与这个地方的连接是否足够牢固,还是一纸租赁合同就能完全打散。这种对土地的关系可能影响着我们与地方的链接。

另一方面,中国近年来推动乡村振兴、美丽乡村建设,政府投入了大量资源。但这与藤野那种自发性、自下而上的转型实践路径不同。政府层面可能更希望快速打造网红村、美丽乡村,采取短平快的工作方式。这与藤野十几年来慢慢生长出来的转型实践在深度上有所不同。

Jing: 你的房东要把房子收回,是要自己做开发吗?

汤蓓佳: 我现在租的是一个平房,大概是2000年左右盖的,就是没有两层楼的那种尖顶屋的那种平房,有北屋、有厢房的这种老房子。这种房子现在在村里面是越来越少了,因为这几年不断有外来人口到这边来租住,然后要找房子,你可想而知,房租是一直在往上涨的。

那这种老房子的话,你可能就是一个院整租出去。但是现在这些村民就发现,如果我把老房子拆了,盖一个两层楼,那么我就可以自己住一层,然后另外一层租出去。有的是直接从院子中间起道墙,分成左右两边两个院子,要么是两个都租,要么就是自己住一边,然后另外一边租出去。房租也在提高。所以基本上现在大家都在盖楼房,老院子非常非常稀少了。

Jing: 去了很多新村民,实际上把这个地方带火了,然后这个租金一下上来了。可能这个房东也要开始想,咱能不能也从中多赚一点。

汤蓓佳: 是的。所以我现在找房子就想找一个没那么火的地方,安安静静地待着。

内在转型

Jing: 在某种程度上,这个可以链接到我们下一个问题,就是这种生活的韧性到底怎么样呢?体现在哪些方面?因为在这本书里面,作者强调,韧性可能会是今后时代的一个关键词。作者对韧性的一个解释就是不被变化牵着鼻子走。现在老汤显然是在被变化牵着鼻子走了。我们回看过去,尤其是疫情以来,韧性确实变成了一个非常热门的词,越来越多能看到韧性社区、韧性城市这些。你们怎么理解这个韧性呢?

汤蓓佳: 刚好我处在这个阶段,有很多波动和感受。面对房子被收回、需要重新找住处时,心里肯定有些慌乱,也会问自己:我以后还要继续在村子里改造房子、构建社区关系吗?这里面存在不少不确定性。

但听你讲话时,我想到了对韧性的一个重要感受——生活的内核到底是什么?我的食物、能源和支持网络从哪里来?从这个角度看,从一个房子搬到另一个房子虽然居所变了,但对内核的影响并没那么惨重。

我从2016年开始接触零废弃、可持续生活方式,这近十年的探索中,一直在寻找我想要的生活是什么样子、可持续对我意味着什么。在这过程中,那个内核正慢慢长大,变得饱满丰盈。

比如食物方面,即使在疫情期间我的生活也没受太大影响,因为食物基本来自村里的小农场——它种什么,我就吃什么。我自己也会在院子里种点菜。当食物来源有了明确保障,生活就有了底气。

再说物品,我们村里有二手群,有点像藤野的社区货币,只不过没有存折。物品流动非常常见,大家需要什么会在群里问:“谁家有这个可以借用吗?”或“有人要出烤箱吗?我想收一个。”我生活中很多物品都来自闲置流动。这让我感受到池边先生所说的“心的宽裕”——心灵层面的富足,不用担心有没有钱买东西,需要时自然会得到想要的物品。

有了这样的韧性和信心,我知道即使搬到另一个村甚至另一个城市,我也能把内核带去,它会自主生长出许多触角和连接——找到当地的生态农场,找到志同道合的伙伴,重建属于自己的支持系统。这就是此刻我对韧性的生动理解。

Fancy: 老汤的内核已经非常稳定了。我自己理解的韧性大概分两部分。

一部分来自实际经历的两大灾害:在日本遇到的“3·11”地震和疫情。我很幸运,因为做交流事业,与许多有韧性的人建立了连接——他们在日本和中国各地,靠自己双手踏实地建设生活和社区。这种连接让我处在稳定状态,形成了互助网络:需要支持时得到帮助,能支持时去支持他人。这种人与人的连接给了我巨大安心感。当时很多外国留学生紧急回国,觉得日本不安全,信息也很闭塞。而因为我和很多自然学校有连接,反而能去灾区参与救灾。当我能做些事情、改变些什么时,感到自己是有力量的,不是弱小的,这给了我很大安全感。疫情期间也一样,它让我与社区、左邻右舍的连接更深,互助关系更加紧密,至今我仍受益于此。

除了实际生活的体验,还有精神上的成长。疫情那三年安静的时光里,我开始学习一些佛教智慧,从精神上获得了很大自由——感受到与万物的真实连接,明白自己需要的东西并不多,或者说想要的已经拥有。物欲的减少也减轻了对物质缺乏的恐慌,当要求少时,很容易获得满足。这两方面结合起来,构成了我对韧性的认识。

关于食物,我现在通过一个叫“生活俱乐部”的组织获取有机安全的食物,但渐渐意识到不需要对“有机”过于执着。条件允许时可以追求品质,条件不允许时也能接受现有的一切,这给我带来最大安定感。

就像老汤要寻找新住处,我曾经也想去乡村生活,花很多时间找房子,一度非常焦虑,甚至身体出现症状。后来忽然醒悟:我追求的真是乡村的一幢房子吗?就像一行禅师说的,我现在已经到家了,我所在的地方就是我的家,就是当下。专注于当下的状态,给了我最大的安心感!这是我对韧性的理解。

Jing: 我觉得二位的分享都特别有意思,打破了我们以前对韧性社区、韧性城市的理解。很多人一听这些词,脑子里马上想到要建某种东西,加装一些硬件设施,或需要更坚固的房子什么的。当然在某种程度上这些是必要的,但二位更多讲的是个人内心的韧性——如何理解自己的生活,怎样让内心更加安定。现在确实很多人在心理和精神健康方面出问题的概率更大。

二位也提到了很多链接,不管是机构、网络和人际关系,还有与自然的连接,这些都为韧性打下了基础。今天我从二位身上学到很多,就是谈到韧性时不要只想外在的东西,要更多往内看看,你自己是否真的具有韧性。

这正好可以转到下一个问题:这本书的作者一直探索的问题是,怎样让人最大限度发挥潜力?在什么样的社会里,人们都能发挥出最大潜力?我印象特别深刻的是书中有一段话:当今世界上最丰富却利用最少的可再生能源是什么?一般人可能回答太阳能、风能之类,但作者认为,实际上这个可再生能源应该是人类所拥有的创造力,而转型城镇就是在唤醒这种创造力。

所以这个问题是想请二位分享,你们怎么看待人的自发创造力?或者说在什么样的环境里,人的创造力能被激发出来?有没有一些可以分享的案例和故事?

Fancy: 关于创造力,我想从个人和团队两方面谈谈。

个人层面,我发现缺乏和问题往往是激发创造的契机。疫情期间,各种限制让我处于缺乏状态,但恰恰是这时我开始思考:如果没有这个东西,能用什么替代?比如能源问题,万一东京停电了怎么办?这促使我改变了家里的电力供应商。日本“3·11”地震后,普通人可以选择电力公司,我选择了一家60%使用自然能源的公司,提高了我的能源安全性。如果没有意识到问题,我不会有这样的行动。

疫情给了我时间在院子里种植,但发现自己没什么园艺天赋后,我转而学习寻找和利用可食用的野草。这就像水流,它会流向有凹陷的地方。当生活中出现空缺,新的想法和可能性就有了生长空间。

团队层面,创造力需要心理安全感。在社群活动中,互相肯定、互相激发的氛围尤为重要。当你感到安全,才敢分享那些可能被认为奇怪的想法。比如我提出一个主意,对方回应“太好了,我们试试看”,这种肯定带来的愉悦感会促使你产生更多想法。这是一种正向循环,让创造力不断增强。有伙伴一起创造时,整个过程变得更有趣、更顺畅。

简单说,创造力既需要问题和缺乏作为催化,也需要安全和肯定作为土壤。

汤蓓佳: 顺着Fancy说的团队创造力,我非常认同一个安全的环境很重要。我想分享零活实验室团队的例子。

我们是一个特别的团队,成员分散在全国各地,以自主、共创的社群方式集结起来。我们在很多城市都有自己的社群,这些社群的群主或小队长都是自发想在当地做些事情的人,成为了当地社群的领头人。他们在线上组织讨论,在线下开展各式各样的活动。

这些活动体现了藤野精神——大家用自己喜欢的方式开展社群活动,没有严格的checklist或模板,没有规定说零活实验室的活动“必须长这样”。

我们还有很多自发集结的工作小组。比如播客组由几个分散在不同地方的伙伴组成,每月一起制作一期节目。读书会小组也是如此,有些成员甚至从未见过面,但大家通过线上协作一起选书、设计活动形式,都是自主创造的过程。

在这过程中,团队支持非常重要。大家知道我们是以团队形式做事,可以互相补位和支撑。另一个关键点是没有对错之分。我们和藤野做的事情都是新的探索,没有标准答案说“这条路是对的,那条路是错的”。大家都在摸索前行,这本身就是创造的过程,是“实践性的倡议活动”。没有KPI,也没有对错,只要你想做就可以去做。这样的氛围让大家很安心地创造,不像在卷的环境里必须达成业绩指标或对谁有交付要求。在这些新型实践中,零活实验室只是一个例子。我们身边有很多伙伴都是这样自由生长的,这样的团队能带来很多新鲜的可能性。

Jing: 说到创造力,我想到一个日本的案例。我以前在媒体工作时去采访过一个叫“草原公园”的地方。去之前我完全没概念,还以为是建得挺好看的公园。结果到了那里,发现就是一片空地,基本上什么都没有,只有很多树,树下有几个座椅,就这样。我当时很疑惑,这怎么就算是公园了?

后来跟他们聊了才明白,这个公园正是在挖掘人的创造力,尤其是小孩子的创造力。他们认为正是在这样一片空地上,小孩子才能创造自己想要做的活动。比如他想挖个坑,就可以挖了,然后把土搬到这边,回头再搬过去;或者想捡些树叶做点什么,都可以。

那时我才突然理解,这就是“草原公园”的含义——人真的可以在里面自由探索想做的事情。很像Fancy说的,因为这里“没有什么东西”,所以你才可以创造新东西出来。

这也符合书中一直强调的:人们发起活动后,接下来要做的就是“对自己的热情负责”。既然发起了某事,就在自己能力范围内顺势把它做完。我觉得特别有意思,正是这些空间、这些不足之处,让人能在其中发挥创造力。

现在大家都在抱怨是打工人、社畜,像机器一样“你让我干什么我就干什么”,工作过程中没有任何创造力可言,所以越来越感到无聊。在这样的大背景下,我们想改变,不再只是工人、工具人的角色,最关键的可能就是如何激发创造力。这本书或许能提供很多答案。

最后一个问题是,如果看完这本书,你可能会很向往这种生活。那么很多人会问:我怎样能找到这样的转型城镇?或者说我们能怎样来创造自己的转型城镇呢?

Fancy: 我觉得在贫瘠土地上创造新事物确实比找到现成的更难。就像榎本先生,他最初也是先找到了支持他的伙伴。

每个人头上其实都有根“天线”,既接收也发射讯号。要主动搜索,找到同频的人。去参加读书会、观影会或其他与转型城镇相关的活动,在这些地方遇到志同道合者的几率更高。在愉快互动的环境里,新想法和机会自然会涌现。记得把自己的想法表达出来,与同样“竖起天线”的人连接,这样才能一起向前。

国内现在有很多相关社群,像生态村、零活实验室、自然学校等。你可以先参加一次活动,觉得合适就继续参与。去得越多,你的能力越强,找到伙伴的可能性越大,对自己要走的路也会越来越清晰。

事情没有想象得那么难。可以从小处,从有趣的体验开始接触,如果感兴趣,可能更多地去了解,去学习相关的技术和知识,然后你会发现自己变得越来越清晰和自信,从而可以去开展一些行动。这样走下去,成功的可能性会大得多。

汤蓓佳: 我特别喜欢Fancy用的“竖起天线”这个描述,真的就是当你想要接近、想要探索时,把天线支起来,你就会接收到信号。

如果问有哪些组织团队在做类似事情,国内真的非常非常多,几乎每个城市都有。我很鼓励大家去搜索身边的资源,它们不一定叫“转型城镇”,可能是做可持续生活或者你感兴趣领域的社群和团体。去跟他们一起玩耍,参加活动,在这个过程中,你会对自己想要的生活图景越来越清晰。

书里提到关于内在转型的部分很重要。转型城镇并不是说每个人都要去找一片地方、一座山或一个村子。即使只是你自己内心发生变化,你也已经开始转型了。感兴趣的话可以回头再读读书中这部分内容:怎样通过对自己内在的关照,首先照顾好自己,然后再去和同频伙伴建立线上或线下的支持网络,逐渐找到属于自己的转型天地。