重启国债买卖后的四点关注

按照2023年10月中央金融工作会议提出“要充实货币政策工具箱,在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖”的要求,央行于去年8月份开始在二级市场开展国债买卖,之后央行共发布了5次公告,显示共净买入1万亿国债,不过从央行资产负债表的数据显示,当年累计增持国债规模约1.35万亿。今年1月10日,央行公告宣布“鉴于近期政府债券市场持续供不应求,中国人民银行决定,2025年1月起暂停开展公开市场国债买入操作,后续将视国债市场供求状况择机恢复。”

时隔10个月后,在10月27日“2025金融街论坛年会”开幕式上,央行行长潘功胜宣布“将恢复公开市场国债买卖操作”,并明确“国债买卖”工具的使用是“双向操作”,即该工具对于基础货币的吞吐是灵活的。受此影响,10月27日尾盘10年期国债活跃券的收益率下行幅度曾一度超过5Bps,目前收益率在1.81%附近。

从央行在使用国债买卖工具的实践来看,有如下政策特点:

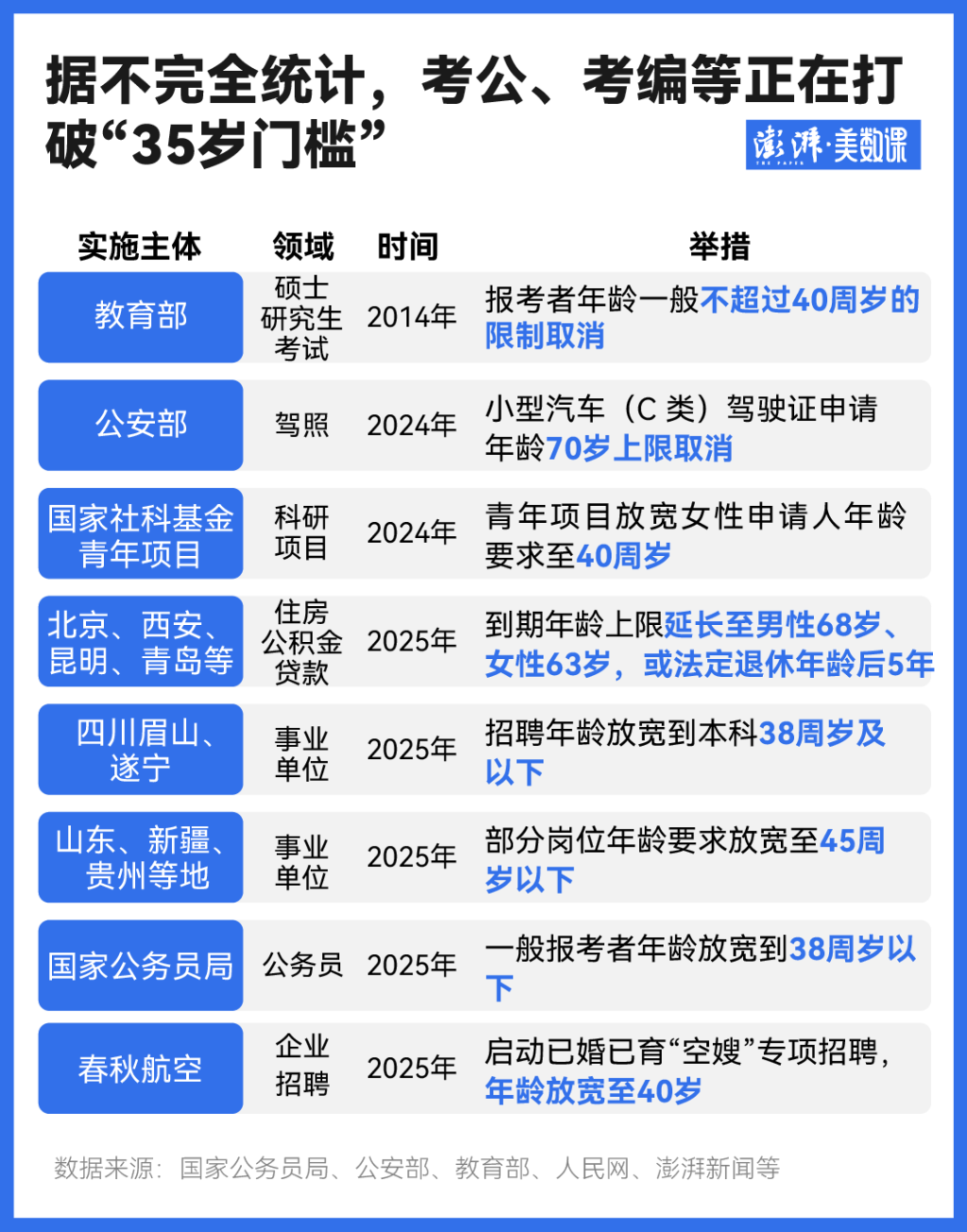

首先,截至9月末,央行持有国债余额为2.22万亿,较去年底下降了6575亿,由于央行在今年一直暂停国债买卖,故其持有国债余额的下降,只能是国债到期的原因,由此反映出央行开展的国债买卖以存续期较短的国债为主。

其次,与去年开展国债买卖同步,央行还启动了“公开市场买断式逆回购业务”,与通过国债买卖来吞吐基础货币不同,央行通过买断式回购业务更侧重影响银行间市场的流动性,而非基础货币的投放。买断式回购业务有存续期限,因此该工具内嵌了自动退出机制,即央行进行回购操作时,投放相应的流动性,而当回购到期时,流动性就会自动回笼。目前,该工具有两个期限,3个月与6个月。

第三,基于国债买卖定位为基础货币投放渠道,按照年化口径(12个月滚动净增),截至9月末,央行的国债增持速度已由去年末的1.35万亿/年,降至-0.4万亿/年,该渠道对基础货币的影响已转为缩表状态,同期基础货币投放速度也降至0.7万亿/年的水平,基本已接近“适度宽松的货币政策”取向以来的实际底线水平。

央行增持国债与基础货币的变化 数据来源:Wind

基于上述对央行政策工具开展的实践观察,随后央行重启国债买卖后,需要关注三点:

一是,央行在国债买卖与其他政策工具的组合使用情况,例如,重启国债买卖之后,是否会调整买断式回购工具的规模与节奏。

二是,国债买卖的双向操作是否会落地。

三是,央行是否会对长期和超长期国债也开展买卖操作,如果会,央行如何平衡国债收益率曲线的管理。

四是,作为金融市场的“中央对手方”,央行在开展国债买卖时,在交易对手方的范围上,是否会扩充至非银金融机构。

(本文仅代表个人观点)