马上评|航标不容碾压,“为人民服务”精神更不容亵渎

驾驶越野车辆擅自驶入“为人民服务”航标处进行漂移,对草地地表造成实质性破坏,当事人张某龙(网名“新疆平头哥”)、李某分别被罚款12000元、8000元。10月23日,“哈密发布”通报了哈密市伊州区沁城乡“为人民服务”航标区域草地遭破坏一案的处理结果。

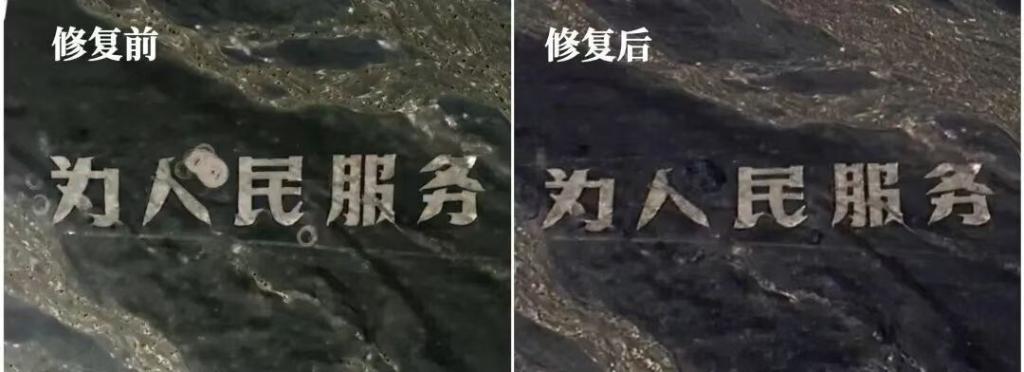

“为人民服务”航标修复前后对比图。

二人破坏的草地位于“为人民服务”航标周围,这一航标有着不同寻常的历史。1967年,解放军第八航空学校在哈密建立,为了让飞行员在飞行训练时不迷失方向,教员和学员用简陋的工具刻出了包括“为人民服务”在内的5处地标大字。在没有卫星定位的年代,这5组大字就如同飞行学员的“空中灯塔”,更成为一种“精神坐标”。

可见,位于戈壁荒野的这处航标有重要的历史意义,也承载着深厚的感情,加之“为人民服务”在人们心中独特的文化分量,这起事件引发公众愤怒不难理解。如今肇事者被处罚,可谓自食其果,这不仅是对草原与航标的维护,更是对公共情感的守护。

但也要看到,此次事件的发现颇为偶然。通报中提到,破坏行为发生在2024年,而在今年9月有网友发现了破坏痕迹,随后该网友驱车2000多公里来到哈密,拉运了20吨砾石,耗时一周对受损区域进行了修复,赢得舆论一致点赞,由此才让破坏事件出现在公众视野。

这也说明,在广阔的野外区域,由于缺乏城市里完备的管理措施和监控设备,这种破坏历史遗存和生态的行为往往具有隐蔽性,有时也很难找到肇事者。

类似的案例有不少。就在前几天,有网民发现大连海边岩石遭户外运动爱好者“打钉”攀岩,专家称岩体有6亿年至8亿年历史,造成的损伤不可逆;今年4月,江西景德镇一处被誉为“小阿勒泰”的草地,遭到越野车的碾压破坏;2023年,腾格里沙漠大量治沙花棒遭越野车碾轧,破坏植物达到上万棵,等等。

从报道看,这些案例让人痛心,但对于肇事者的具体情况尤其是后续处置多未提及。这反映了某种普遍性的困境:破坏易、追责难,野外生态地域辽阔,监管力量有限,损害发生后往往难以及时发现、难以取证,甚至以“无人负责”收场。

这不仅削弱了法律震慑力,也让部分人心存侥幸。也正因为如此,如何强化这种野外无人区历史遗存和生态的保护,成了当务之急。

不少网友提出了很好的对策、建议。比如建立分级监管与巡查机制,对辖区内的重点景区进行摸排,尽可能对草原、沙漠、湿地等区域实行建档管理;利用卫星遥感、无人机巡航等技术手段,开展更高频次的巡查监测;完善公众举报与奖惩制度,鼓励社会力量参与监督。同时,还可以在法律层面细化对生态破坏的惩处标准、提高违法成本等。

这些意见值得听取,也希望相关部门可以由此得到启示:加强野外历史遗存和生态保护,需要形成长效机制,构建起从制度设计到日常监管,从公众监督到事后追责的全链条保护体系。

无论如何,“为人民服务”航标不容碾压,标语背后承载的奉献精神更不容亵渎。此次“新疆平头哥”等人被处罚也警醒:再久远的遗迹、再偏远的土地也不容肆意侵害,否则必将遭到惩罚。到了野外不意味着可以放飞自我,基本的文明常识和敬畏之心必须时刻在场。