出征壮行、论功行赏:侵华日军对军用动物的“精神总动员”

军人待遇的军用动物

九一八事变后,日本军政当局抓住一切机会为侵略造势,进行战争动员,组织民众为“出征”的日军举行“声势浩大”的“壮行”活动便是最常见的做法。

这种做法也被用到了军用动物身上。军方向民间征用军用动物时,与召集老百姓入伍一样,用红色纸张印制“召集令”送达其主人。与马匹属于依法“征用”不同,鸽与犬名义上是民众自愿“献纳”给政府,但一旦被军方看中,也不得不“应召”。

动物的主人一旦收到“召集令”,就必须按时带其入伍,与自己应召入伍具有同样的荣誉。不仅动物的主人引以为傲,就像家中有人入伍一样,相关协会与同街道或同村也作为喜事祝贺。去军队报到的那天,相关机构的代表与左邻右舍会举着太阳旗、旗幡夹道欢送,有关代表还给动物围、戴上“千人针”,动物的主人则为它们披上红色“襷”(斜戴于肩上的布条),手执写有“祝贺出征”“忠勇报国”“武运长久”等语的旗幡送行。“出征”犬有时还为欢送者现场表演一些“特技”助兴,人群则三呼万岁,祝其“武运长久”,气氛十分热烈。

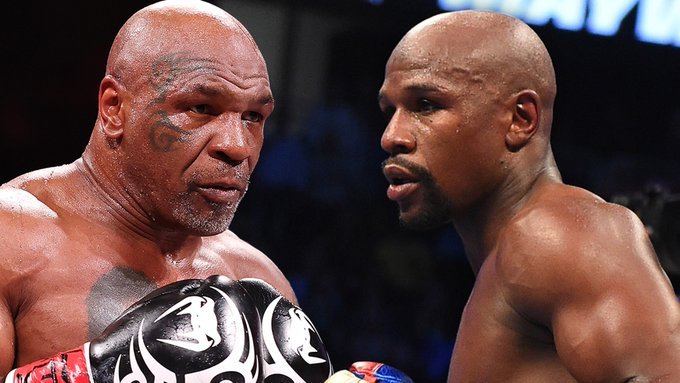

大阪的犬主人等送犬“出征”

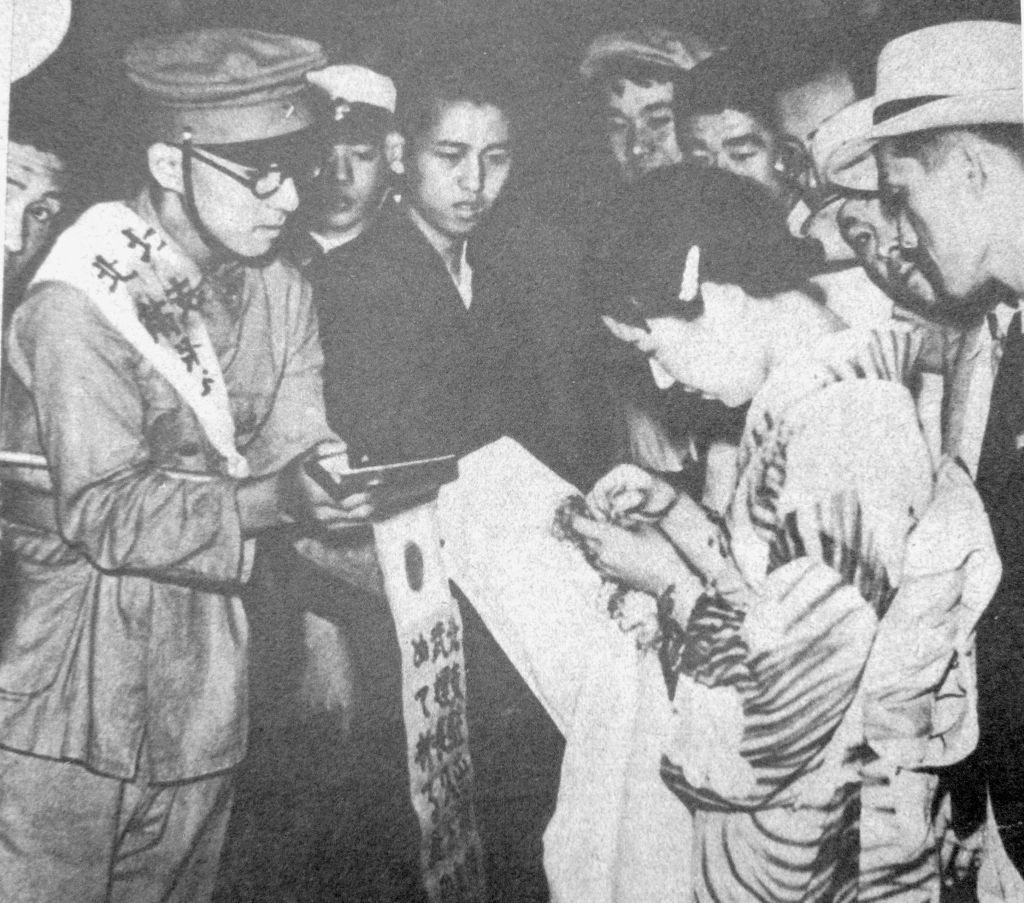

东京妇女为“出征”的军马送行

日本学童喂食“出征”的军马

“千人针”是块布片,上面有1000个女性用红线各自缝的1个节结,往往形成文字或图案,在日本习俗中被视为护身符,穿戴在身能刀枪不入,专门用以赠送给出征的军人。红色“襷”也是“出征”军人披挂的标配,用来写祝词或寄语。用这些披挂在军用动物身上,无疑是将其与军人等同视之。

战时日本街头妇女缝“千人针”

脖子上围着“襷”的“出征”马,马腹围着“千人针”

战时的日本报刊常报道官民为军用动物“壮行”的消息。例如,《写真周报》1939年5月以《犬亦应召——东京》为题刊登了当月东京浅草街区欢送20多头应召犬“踊跃出征”的情景。报道重点提到了其中的“三郎君”。该犬先在浅草神社接受神主的祓除仪式,再在主人的牵引下与其他应召犬一起上街游行。浅草寺门前的街道挤满欢送的人群,乐队开道,犬主人牵犬走在路中间,送行者跟在后面举着太阳旗与彩旗,场面之热烈可以想象。

浅草街区的“应召犬”,脖子上围着“襷”

浅草寺前欢送“应召犬”

不仅东京这样的大城市,穷乡僻壤也举行同样的活动。《泥土与士兵》是火野苇平美化侵华的小说《士兵三部曲》之一,其中有不少是描写军马的。有关军马“吉藏”的故事就描述了这种场景。

故事梗概是,火野在侵华日军中看到军马时想到了家乡若松市(位于北九州若松半岛的小村子)的邻居、马车夫卯平及其爱马“吉藏”。卯平无子,把“吉藏”视为爱子。一天,卯平收到军方征发“吉藏”的通知,于是马上定制旗帜,在上面书写“祝吉藏之出征”,竖立于家门口以示荣耀,同时示知四邻。其妻则拿出块大布每日在路边请路人缝“千人针”,还去神社求取“武运长久”的护身符,缝在“千人针”上。“出征”的前一天晚上,卯平宴请四邻庆祝,作者也带着酒去道贺。卯平流着泪说爱马出征是喜事,一定能立功,然后把马牵到宴席旁边,喂食佳肴作别。翌日在马腹裹戴好“千人针”后,与妻子高举旗帜牵引着去集中交付点,流泪交给军方。自此卯平每天都去交付点看看,在家则独自发呆,遇到军人会说自己的马成了国家的,今后是为军队做贡献的出色良马。“吉藏”被送走后便杳无音信,作者应征入伍时,卯平流泪一再拜托到了战场打听“吉藏”的消息告诉自己,这也是火野在战地看到军马就想到“吉藏”的原因。

卯平为马饯行

卯平送马“出征”

《士兵三部曲》出版后,在战时日本红极一时,除了有单行本出版外,一些出版社为方便儿童阅读理解,还将其加工成少儿版,例如1939年出版有《泥土与士兵(少年版)》。有些出版社则选出一些章节独立出来,加上醒目的标题编入文集,“吉藏”的故事也被选入,如1939年出版的《阵中文学:名作鉴赏》,1940年出版的《现代日本文学选》(新日本少年少女文库,第13篇),前者取名为《军马吉藏》,后者冠名为《爱马吉藏之出征》。

侵华战争期间,民众在政府的动员下不断给日军寄赠“千人针”、慰问袋,以激励士气。对于军用动物,民众不仅寄赠千人针、慰问袋,还特地寄上了“爱马糖”。

山西的日军给军马戴“千人针”

给军人的慰问袋一般装有慰问信、药品、食物等,给动物的慰问袋同样装有慰问信与食物。慰问信一般是军用动物的原主人写给随军侵入中国的动物的,其内容除了慰问战场的辛苦之外,主要是希望它们“灭私奉公”“精忠报国”,建立功勋。

在赠送慰问品方面,作为“国民精神总动员”运动的团体之一,“帝国马匹协会”等马事团体根据马喜欢吃甜食的特点,专门开发了“爱马糖”。

“爱马糖”为黑方块糖,掺入了马爱吃的胡萝卜制成,在九一八事变后就已经出现。1931年末“日本乘马协会”与全国马事相关团体协商,共同向关东军军马赠送了5000合。1932年8月,“帝国竞马协会”“帝国马匹协会”“日本乘马协会”“日本国际马术协会”“日本学生马术协会”五个中央马事团体一起向关东军赠送1万合,感谢军马冒着严寒活跃于战场,与“皇军”共同立下军功。1933年成立的“军马爱护协会”也加入对军马的慰恤工作,每年组织向军队赠送爱马糖。1937年1月以“帝国竞马协会”“日本乘马协会”为首的马事团体再向关东军赠送了1.4万合。七七事变后,“日本骑道少年团”“日本畜产组合”等组织也纷纷加入此活动,影响扩大,直到战争后期,因资源匮乏才停止赠送。

慰问袋的物品

慰问袋的“爱马糖”

以上活动都是借机为侵略战争造势。为军用动物“壮行”,当然是对牛弹琴,但能充分刺激全社会支持战争的热情,进一步调动民间驯养军用动物的积极性。如前所述,日军全面侵华后一直需要大规模征用军用动物。战争的持久化需要让民众保持乃至提高支持战争的热情,努力驯养合格的军用动物。各种“壮行”活动自然能给动物的主人带来莫大的荣誉,调动驯养的积极性。

而赠送礼物、写慰问信给战地军用动物,希望其“武运长久”“精忠报国”,也是对牛鼓簧,实际上是希望役使军用动物的军人不要辜负原主人的厚望,充分发挥军用动物的作用,并且在这方面做好表率。因此,跟送“千人针”、慰问袋给军人一样,最终还是为了提高士气,激励日军“忠勇”。

“论功行赏”的军用动物

与为军用动物“壮行”等一样,向“功勋卓著”的军用动物颁发功勋章,也是日本在侵华战争中的奇特之举。虽然一些国家也有此举,但像战时日本那样形成制度而长期大范围实施的实属少见。

九一八事变发生后,日军在侵略东北过程中大量使用的军马、军犬、军鸽在实战中发挥了不小的作用,在军方的授意下,媒体对其“功劳”进行了大肆报道,借此进行战争动员,影响甚大,军用动物的地位也陡然上升。趁着这股军用动物热,1933年陆军省决定对“护国之至诚不亚于光辉之军人的军用动物”进行表彰,于同年6月实施《军用动物表彰规定》。其主要内容如下。

第1条:军马、军犬、军鸽符合以下各项之一者,陆军大臣应加以表彰。

(1)在战时、事变或有关演习等期间功绩特别显著者。

(2)平时长期服役,业绩特别显著,认为有表彰价值者。

第2条:若有符合第1条第(1)项者,可酌情随时申请,其他的每年12月由联队长、独立队长,或与此有同等或以上权力者通过所在部队向所管上级部门提交《功绩调查表》两份。

第3条:所管上级部门依据第2条的申请,斟酌后将《功绩调查表》排出名次填写在《军马、军犬、军鸽表彰排名簿》上,共两份。符合第1条第(1)项者由部队长官随时提交,其他的翌年1月末前提交给陆军大臣。

第4条:陆军大臣认为有表彰资格者,给该部队颁发奖状,给该动物颁发功勋章。

据此可知,作为表彰对象的“军用动物”为军马、军犬、军鸽三种,表彰条件是在战时等“功绩特别显著”。自此,给“立功”的军用动物颁发“大臣勋章”成为制度,一直持续到日本战败。

陆军省最初负责此工作的是“人事局恩赏课”,这意味着在奖赏上军用动物与军人的地位等同。大概有关方面觉得这种人畜相混不妥,在1937年将此工作转给“兵务局马政课、防备课”主管,前者负责军马、军犬,后者负责军鸽。

表彰的勋章分三种:“甲功勋章”授予战时具有拔群功绩之动物,“乙功勋章”授予战时或特别演习时功绩优异的动物,“丙功勋章”授予长期服务于军中而始终保持显著能力的动物。它们分别相当于日军的最高军功勋章“金鸱章”,以及“旭日章”“瑞宝章”。

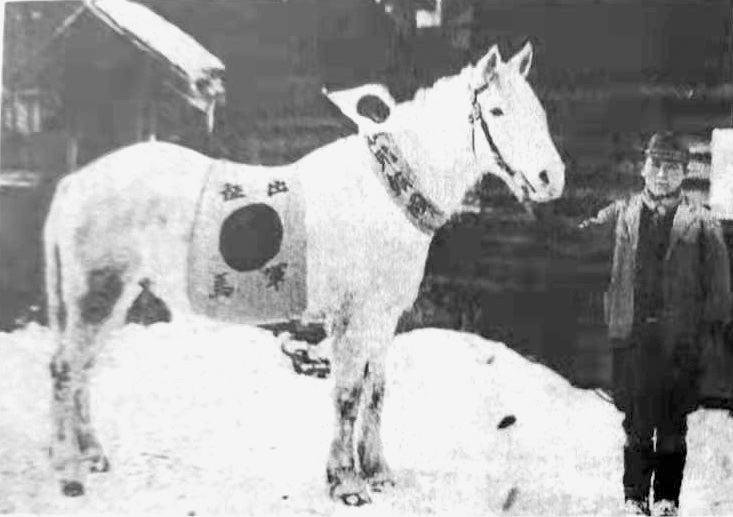

为方便佩戴,设计师根据动物设计了不同形状的勋章,军马的附在皮革上(规定佩戴于马额中央),军犬的系于颈圈,军鸽的为脚环。

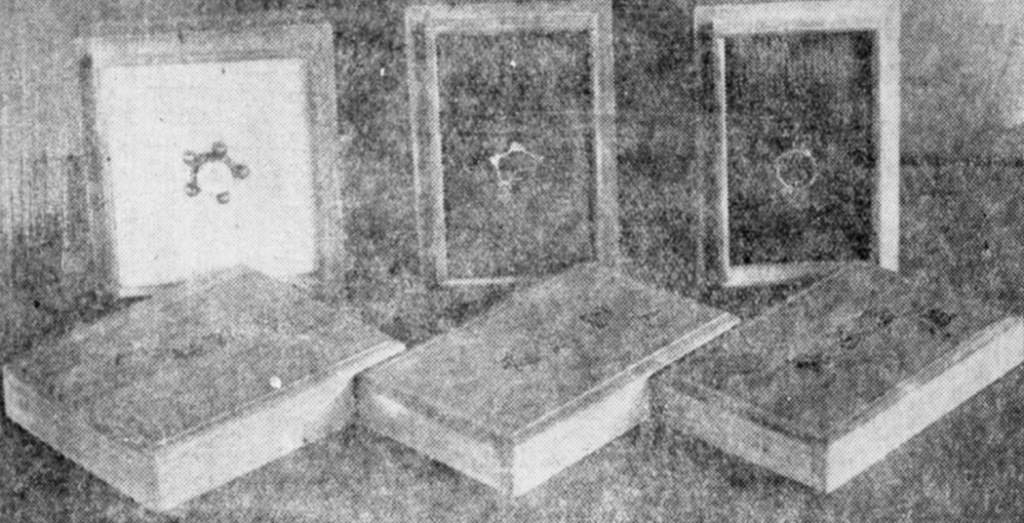

军马功勋章,从上至下为甲、乙、丙种

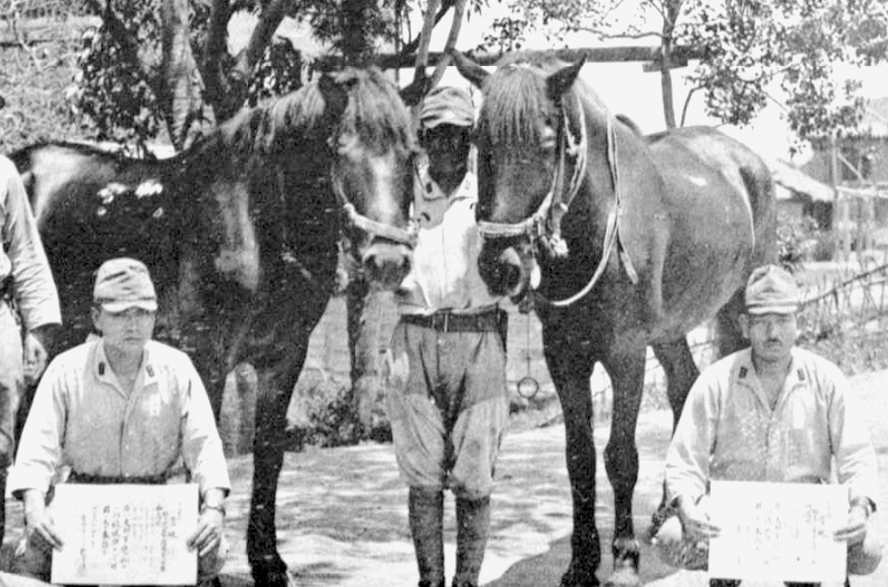

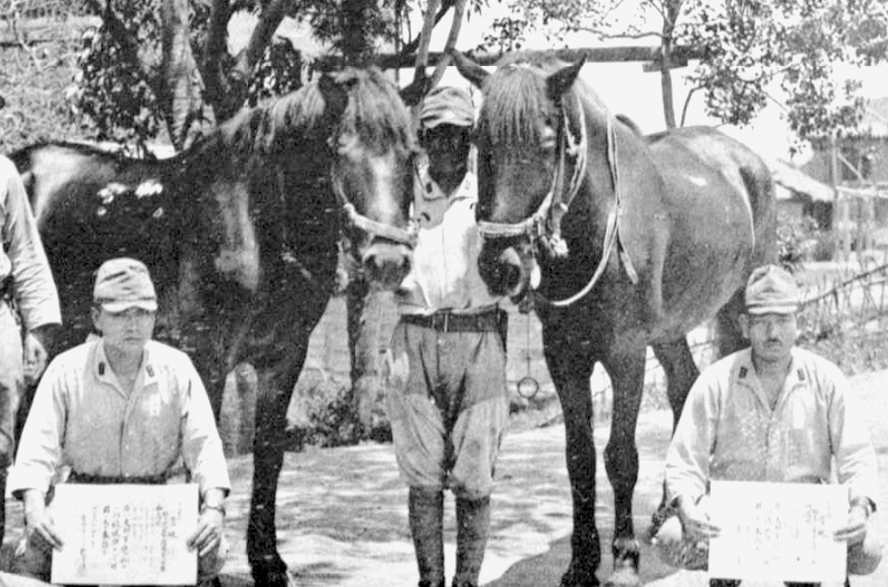

广东日军与获表彰的军马,日军手持奖状,右马额可见功勋章

军犬功勋章,从上至下为甲、乙、丙种

军鸽功勋章,从左至右为甲、乙、丙种

陆军省对军马的表彰始于1934年,一些在九一八事变与一·二八事变中有“功”的军马最先获得了功勋章。

1938年10月陆军省选出71匹“功绩”显著的军马表彰,这是全面侵华后第一次表彰。七七事变之初十几万军马跟随日军侵入中国,这些军马可谓“历经苦难”,仅仅1937、1938年华北军、华中军就损耗了8万多匹。受到表彰的军马大多是在日军的过度使役下轻伤未下火线、重伤坚持完成任务的,也有一些是被视为冒死或舍命救主的。

因为军马数量多,表现“英勇”的也很多,1938年后获表彰的大增。例如,1940年4月表彰了216匹,其中获“甲功勋章”的为65匹。至1943年4月共有1588匹军马获得表彰。这种表彰一直持续到1944年4月。

在获得功勋章的军马中,最著名的当然是“胜山号”,其“功劳”前面已经说过。其实,侵华日军使用的日本马达40万匹左右,“功绩”类似或者超过“胜山号”的不在少数,此马被捧上神坛,应该是托主人的福。

归国后被牵至饭冢国五郎墓前的“胜山号”,头戴功勋章

在“胜山号”获得表彰前,加纳、饭冢联队长早就被日本媒体宣传为侵华“英雄”,饭冢活着时还被拍进战地新闻报道影片在电影院上映,被捧为“军神饭冢联队长”。马因主荣,贵为多个“英雄”的坐骑,“胜山号”更被仰视,加上多次受伤依然活跃于战场,以至于成为日军军马的象征。其实,这种马因主荣而获奖的不乏其例。例如日本皇室的北白川宫永久王(1940年死于张家口,时任驻蒙军司令部参谋,是全面侵华后死在中国的首个皇亲国戚)与贺阳宫邦寿王的坐骑、“华中方面军”司令松井石根(南京大屠杀的元凶,1948年作为甲级战犯判处死刑)进入南京时的坐骑都得到过功勋章。

“胜山号”多次大难不死,确实“武运长久”,但其前三任主人接连被打死,并且一为联队副官,两个更属于高级军官联队长。换个角度看,此“神马”倒是个扫帚星,谁骑谁倒霉。另外,此马的“神奇”之处还在于战后仍受关注,有多种以其为话题的书籍在日本出版。

对军犬的授勋,始于1933年7月的“金刚”“那智”两犬。至1934年,关东军有6头军犬获得“甲功勋章”。1939年10月是七七事变后首次表彰,有6头军犬获得功勋章。至1944年4月最后一次表彰,共计约有100头军犬在传令、攻击、守护、巡逻、放哨、侦察、搜索、看护等方面“立功”而获得表彰。

军方对于军鸽的表彰很晚,原因不详,1939年5月,陆军省要求前线各部队提交《军鸽功绩调查报告》,1941年8月陆军省首次对52只军鸽表彰,其中19只获得“甲功勋章”。获得表彰的基本上都是在危急情况下冒险或带伤或舍命送达重要消息的军鸽。

每当表彰军用动物时,军方都给媒体提供材料。媒体据此大量报道,宣传其“动人事迹”。大张旗鼓地表彰、宣传,至少能达到以下目的:一是使得军民深信,凡是精忠报国的,不管是人还是动物,都能获得无上的奖赏与荣誉;二是让军用动物与军人一样受到嘉奖,对动物而言是对牛弹琴,但是对军民有激励作用,因为连动物都能“精忠报国”,“立功”获得勋章,身为“皇军”“皇民”当然不能输给动物;三是授勋活动能够调动民间驯养军用动物的积极性,以“军马(犬、鸽)报国”为荣。日军征用的马、犬有名称,信鸽有代号,获得表彰的能“追溯”到原主人。当地政府、相关民间组织得知消息后会进行庆祝,媒体会大肆报道,原主人由此可获得莫大荣誉,即使是原先不驯养的也可能心生羡慕而驯养起来。如前所述,日军需要补充大量的军用动物,必须尽可能动员民众驯养。

(本文摘自许金生著《军马、军鸽与军犬:日本侵华战争与军用动物》,复旦大学出版社,2025年7月。经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)