逛了6个小时的上海车展。有些不太成熟的感受。与你分享。

引言

能在这个行业活下来的,就没有一个是菜的。

真的。

这几天,上海车展,在国家会展中心(上海)正式举办。

作为世界顶级的车展,你只要花100元门票,就能在这里集中地见到大量的产品和技术。能快速地了解最前沿。能大胆地想象未来的样子。

所以,我们的同事也找了个时间,特地去了一趟现场,逛了6个小时。出来的时候,感觉腿上少了两斤肉。但脑海里,却塞满了各种各样的信息、画面、声音。以及,一些感受。

当然。这些感受,还不太成熟。如果说得不对,你就当是免费逛了一次上海车展。如果,这些带着体温的感受,对你理解这个正在剧烈变化的行业,能有一些用处,那这6个小时,就太值得了。

与你分享。

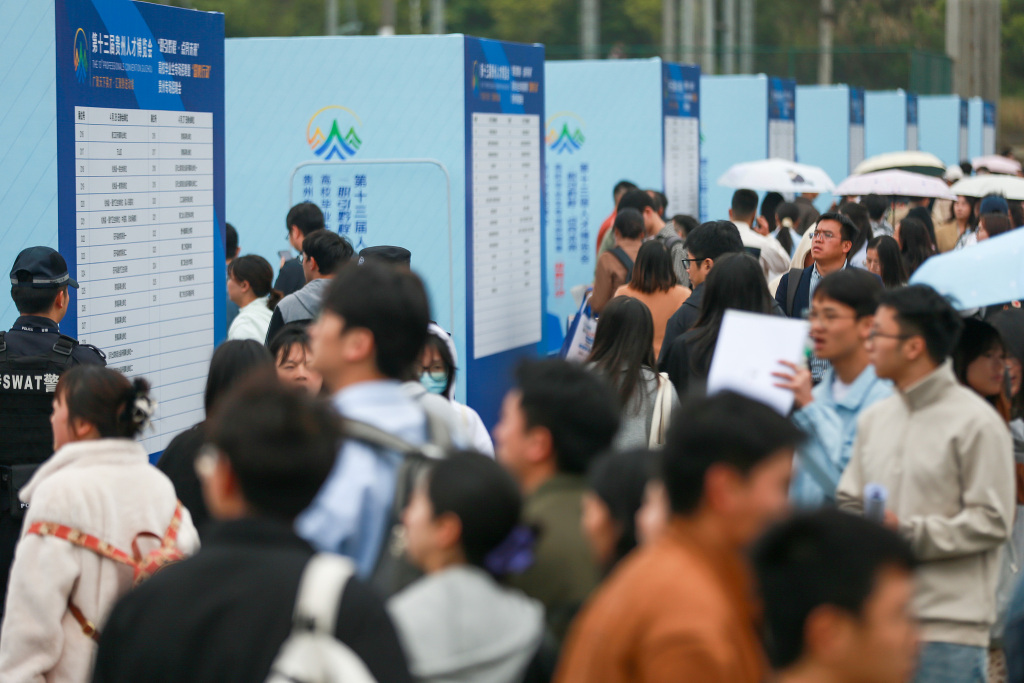

人山人海

第一个最直观的感受,就是:车多。人多。

根据官方数据显示,本届上海车展,共邀请到了来自26个国家和地区的近1000家企业参展。展出的总面积,超过了36万平方米。超百款的新车,会在本届车展上首发。我们参观当天,截至下午3点,参展客流就超过了12万人次。

乌泱泱的人群里,有扛着长枪短炮的媒体老师,有专注捕捉光影的摄影师,有来自各大平台的博主。还有几乎在每个展区都能见到的,现场开播的主播们。

当然,更多的,可能还是像我们这样,纯粹来感受的普通观众。

特别有意思的是,外国人,明显多了起来。各种肤色,各种语言。有些西装革履的欧洲人,就拿着小本子,待在中国品牌的展台上,蹲着身子,仔细记录着自己看到的底盘、内饰细节。那副认真的样子,不再像老师,而是更像来取经的学生。据说,前两天的媒体日上,还有一位中东“榜一大哥”,在比亚迪展台兴奋地大喊“BYD!BYD!”。

这样的场景,在过去的车展上,并不多见。

世界,可能真的变了。

但是,人多,并不意味着所有地方都同样火爆。

有些展区,真的是里三层外三层。挤都挤不动。比如奔驰。还有一些展区,因为太受关注,甚至需要排队入场。比如首次参展的小米。比如经典的保时捷。

火焰的旁边,就是冰山。

一片喧嚣里,一些我们熟悉的老朋友,这次却悄悄缺席了。比如雪佛兰。比如现代。甚至自带流量的特斯拉,也已经连续几届没来参加了。还有一些前几年势头不错的新势力,比如高合,比如哪吒。

冰火两重天的背后,是残酷的市场洗牌和格局重塑。在这场激烈的比赛里,有人高歌猛进,扩大地盘。也有人黯然离场,或是选择暂避锋芒。

这人山人海里,藏着行业的兴衰,也藏着未来的变化。

什么样的变化?

第三空间

一个特别显性的变化是,汽车,好像越来越不像我们过去印象中的汽车了。

它在努力地变成一个移动的家。一个娱乐室。一个办公室。或者,用一个更加时髦的词来表达:第三空间。

你看。

有的车,打开后备箱,掏出来的不是行李,而是投影幕布。想象一下,开到郊外,在星空下看场露天电影。这种体验,也挺治愈的。

有的车,从后备箱放倒后排座椅,空间大得足够让一两个成年人舒舒服服地平躺。旁边再放点露营装备,或是钓鱼装备,就成了一个户外阵地。

为了实现这些看上去“不务正业”的功能,车企们也开始大量地交起了朋友。

你想在车里获得影院级的视听体验?没问题。杜比全景声给你安排上。你想在车里享受录音棚级别的纯净音乐?可以。森海塞尔准备好了。你想在车里用大屏幕打游戏、开视频会议?小意思。高性能芯片、高速网络连接都给你配齐。

车灯,也可以不仅仅是用来照明。很多车企,也开始探索大灯能玩出的花样。比如在墙上投个图案,或者显示一些个性化信息。

这意味着什么?

意味着,汽车的核心价值,正在从“驾驶”本身,向“体验”延伸。人们买车,可能不再仅仅是为了从A点到B点。还会为了在路途中,甚至在停车时,获得更丰富、更舒适、更个性化的体验。

汽车,正在变成一个可以移动的、智能的、充满想象力的空间。这是一个非常明显的趋势。

而在这种趋势之下,有些“空间”,甚至有些可爱。

毛绒汽车

你看。

智己展区的一辆车,被柔软的粉色长绒毛包裹着。连轮毂都是毛茸茸的。车顶上还竖着两只兔子耳朵。像是从童话故事里开出来的。

在车展这种似乎只应该充满高科技和硬核工业感的场合下,这样的“毛绒汽车”,还远不止一辆。

还有一辆,被做成了卡皮巴拉的造型。车身是棕色的短绒毛。车头憨态可掬。车顶还趴着小水豚玩偶。让路过的人们忍不住围观、拍照、上手。

甚至,还有细节惊人的“积木汽车”。

当然,这些汽车的样子,可能更多是一种“装扮”。并不是上路的样子。

那为什么还要做这些看起来有些幼稚的车?是为了吸引眼球吗?

不止。也许,这是一种强烈的,“年轻化”的信号。

今天的汽车消费主力,正在快速向90后、00后,这些更加年轻的群体转移。这一代人,是互联网原住民。他们追求个性,注重颜值,喜欢有趣,乐于在社交媒体上分享。

在作为“汽车”之前,这些毛绒汽车、积木汽车首先是“社交货币”。它们可爱、新奇、自带话题度。有机会在年轻人中引起传播。

就像一些展台,选择和餐饮合作。比如和螺蛳粉品牌合作。比如和霸王茶姬联动。逻辑是相似的。都是用年轻人喜欢的方式,和他们玩在一起。先建立情感连接。天大的事,后面再说。

所以,千万别小看这些毛茸茸的家伙。它们不一定是跑物理的高速公路的。它们是跑年轻人心里的高速公路的。在它们的身上,你能看到整个汽车行业的变化、决心。

一种拥抱新一代消费者的决心。

飞行汽车

如果说,毛绒汽车和积木汽车,是向内探索情感。那飞行汽车,就代表着向上探索野心。

这次,好几个展台,都出现了飞行汽车的身影。

有的,像一个大号无人机,下面挂着一个透明座舱;有的,更加科幻,采用了分体式的设计。一个能在地上跑的“母舰”,车顶停着一架可以垂直起降的飞行器。到了目的地,“母舰”停好,飞行器直接起飞;还有的,更接近“陆空一体”的概念。车身两侧,伸出巨大的旋翼。既能在地上跑,也能在天上飞。

那么,这些飞行汽车,是真的能飞吗?离我们普通人还有多远?

老实说,大部分其实还处在概念或者原型阶段。想要真正实现商业化的运营,来面临着技术、法规、安全、成本等等一系列挑战。这条道路,可能依然还没走到下一个里程碑。

但是,它们能出现在这里,本身就意义重大。

它展示的,是中国汽车工业,乃至整个科技界的雄心。我们不满足于仅仅在地面上追赶甚至超越。我们还在仰望星空,探索未来立体交通的可能性。

这种一望而知的科技感,这种努力把梦想照进现实的劲头,就是“激动”本身。

也许,十几年后,我们真的就能打个飞的去上班了。

谁知道呢。

“老炮儿”

那么,在一片新能源、高科技的浪潮中,那些传统的“老炮儿”,比如燃油车,是不是就没戏了?

我们逛下来的感受,并不是如此。

燃油车展台,依然挤满了眼神发光的车迷。引擎的轰鸣声,流畅硬朗的线条,纯粹的机械质感,对很多人来说,依然有着不可替代的魅力。

而且,燃油车技术,并没有走到尽头。这次车展,依然有人在发布新的内燃机技术。比如,长城就拿出了自研的4.0T V8大排量发动机。比如,大众也带来了第五代的EA888发动机。他们还在努力挖掘内燃机的潜力,或者探索混合动力的新可能。

除了性能车,那些复古车型,也吸引了大量目光。

比如,一辆初代奥迪Quattro。鲜红的车身,硬朗的线条,瞬间就能把人拉回那个年代。

比如,有的展台,直接打造成了复古街区,展示着他们复刻的经典老爷车,引得不少人驻足拍照。

汽车消费,从来都不是一个单选题。

有人追求科技尝鲜,有人迷恋驾驶乐趣,有人钟爱经典设计,有人看重豪华质感。用户的需求是多元的,是分层的。

新能源是大势所趋,但燃油车在特定领域、特定人群中,依然有它的生命力。有些经典,也很难过时。

这种多元并存,本身就是一种魅力。

科技感

当然,整个逛展过程里,我们还是被一种强烈的“科技感”包围了。

这种科技感,并不来自于对屏幕的堆砌,而是来自于硬核技术成果的展示。

比如,最常见的,“透明汽车”和“透明底盘”。

在不少展台,你能清清楚楚地看到,电池是怎么布置的,电机是怎么工作的,悬挂是什么结构。这种对自家技术的底气,给了车企们自信。

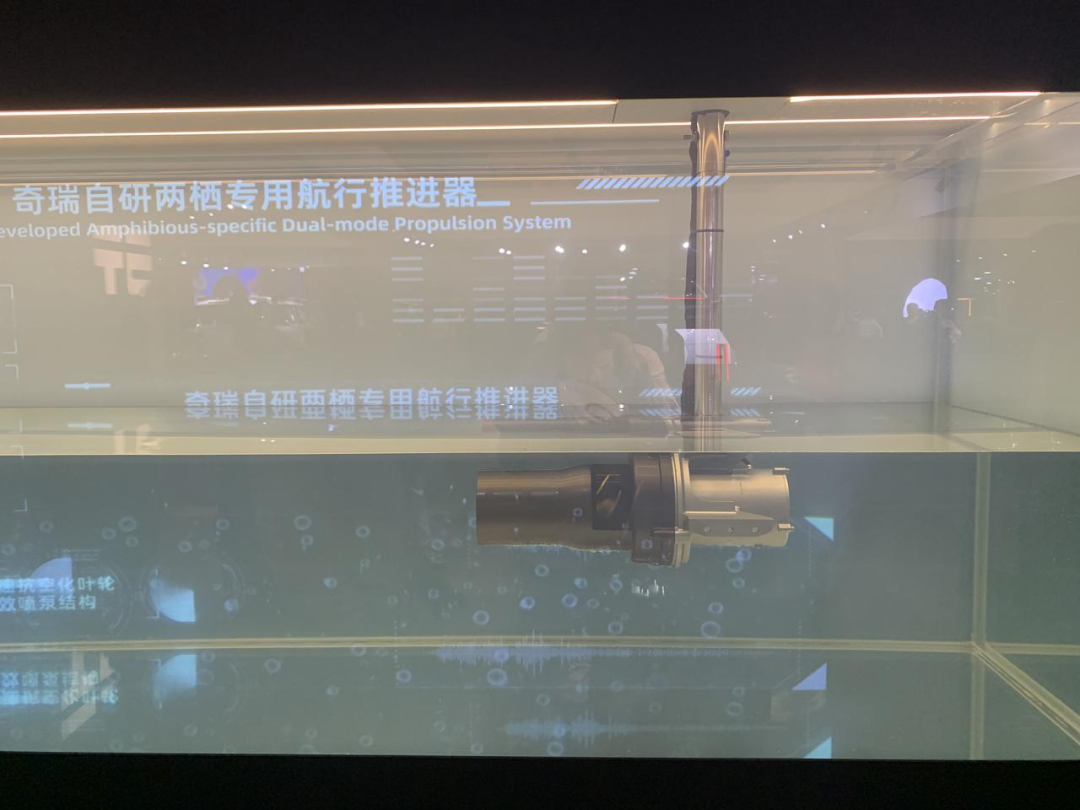

比如,两栖专用航行推进器。它能帮助汽车,像船一样,在水上航行。

比如,髋部助行外骨骼。利用传感器和电机,帮助行动不便的人更轻松地行走。这已经超出了汽车本身的范畴,进入到了更广阔的出行领域。

比如,一些企业心目中未来无人货车的样子。

当然,还有无处不在的,关于“智能”的技术展示。

从更聪明的AI语音助手,到更精准的环境感知,再到更安全的冗余设计。技术的进步,是实实在在的。

因此,车企们也有机会,交出越来越多,越来越好的“解决方案”。

解决方案

前面我们提到,汽车和科技、餐饮的合作。但其实,为了给用户提供各式各样的“解决方案”,跨界合作,已经渗透到了方方面面。

汽车,正在变成一个连接器,一个平台,把各种不同的品牌、技术、生活方式,都融合起来。

对“声音”的极致追求,让森海塞尔这样的老牌音频巨头,找到了新的应用场景。对“影像”的不断探索,让极米这样的投影新贵,看到了新的可能性。对“舒适乘坐”的关注,甚至可能催生和人体工学家具、健康监测品牌的合作。对“户外生活”的向往,则会连接露营装备、运动器材等品牌。

这种跨界合作,本质上是在拓展汽车的边界。

车企们也不再仅仅是卖一个交通工具,更是在构建一个以车为中心的“生态圈”。在这个生态圈里,用户可以享受到更丰富、更便捷、更个性化的服务和体验。

未来,你买一辆车,可能同时也就买了一整套生活解决方案。

商业想象力的空间,是巨大的。

我想,这也是为什么,车展现场会热闹非凡,一片繁荣吧。

卷

但是,繁荣背后,如果和在场的业内人士聊上几句,或是想到那些缺席的品牌,你可能还是能感受到一种气氛。

卷。

真的太卷了。

多年的竞争,不断抬高着行业的下限。很多前几年的中高端配置,如今已经成了所谓的“低端款”。那种刺刀见红的竞争压力,弥漫在整个会场,也烙在了每个从业者的心里。

在很多细节里,你都能见到这种“卷”。

比如,为什么大家纷纷亮出了自己的技术成果?一方面,是行业越来越自信了。另一方面,也是一种证明。我用料扎实,技术过硬,你买我不亏。

比如,几乎每个品牌都在强调安全。笼式车身、高强度钢、AEB主动刹车、电池安全 …… 把一辆汽车武装到牙齿,来回应用户最基础、最刚性的需求。

这种“卷”,带来了技术的快速迭代,带来了价格的相对实惠。

对消费者来说,这是好事。但对身处其中的车企来说,压力山大。

变化,是唯一的不变。适者生存,在这个修罗场里体现得淋漓尽致。

谁能留下

那么,未来属于谁?谁能留下?

很多人预测,未来几年,汽车行业一定会尸横遍野。尤其是在新能源汽车这个赛道。最终,可能只会剩下几家,或者十几家巨头。

这样的预测,其实有一定的道理。从工业规律来看,汽车这种重资产、高投入的行业,确实有规模效应。看上去,市场份额不断向头部集中,似乎是一个必然的趋势。

在这次车展上,你也确实能看到这种趋势的苗头。一些企业的展台越来越大,气势越来越足。比如吉利,比如比亚迪,比如奇瑞,比如华为。而一些曾经的“小而美”或是陷入转型困境的品牌,开始渐渐淡出视野。

但是,我们依然觉得,汽车,可能和手机、家电还不太一样。

它不仅仅是一个功能性的产品。它还承载了太多功能之外的东西。驾驶的乐趣、设计的审美、身份的象征、情感的寄托 ……

用户的需求,是极度个性化和多元化的。

就像你买衣服。有人喜欢优衣库的基本款,有人喜欢潮牌的设计感,有人喜欢奢侈品的质感。很难用一个品牌满足所有人。

汽车,可能也是如此。

有人就喜欢操控,有人就喜欢可靠,有人就喜欢肌肉感,有人就喜欢科技感。

未来,可能不会是简单的“大鱼吃小鱼”。

也许会有几家“航空母舰”级别的巨头,占据主要的市场份额。但同时,也会有很多品牌,在某些细分场景,凭借独特的技术、设计或者服务,活得很好。

关键在于,你能不能找到自己的精准用户,并为他们创造独特的价值。

百花齐放

逛了6个小时。走出展馆。天已经黑了。

但走在人群中,脑海中的信息、画面、声音、感受,依旧清晰。热闹的人群,硬核的科技,飞驰的未来。

百花齐放。

这种感觉,让我们愿意去相信,2025年,汽车行业依然会非常精彩。

一种“百花齐放”的精彩。

毕竟,能在这个行业活下来的,就没有一个是菜的。大家都在拼命进化,努力寻找自己的生态位。

就像一个热带雨林,有参天大树,也有藤蔓。有凶猛的野兽,也有灵动的飞鸟。有鲜艳的花朵,也有坚韧的野草。丰富,激烈,构成了一整个生机勃勃的生态系统。

这或许就是未来几年汽车行业的图景。

当然,这只是我们走马观花之后,不太成熟的感受。未来到底怎样,很难精准预测。

但有一点,是可以肯定的。

进化的齿轮,已经飞速转动。置身其中的每一个人,都能感受到那股扑面而来的力量。

这股力量里,有焦虑,有兴奋,有挑战。有无限的可能。

这个时代,总不缺激动人心的故事。

我们,拭目以待。