最高法重申“好意同乘”事故责任认定:应减轻驾驶人赔偿责任

“好意同乘”情形下,应综合事故发生原因等判断驾驶人是否构成重大过失。

10月30日,最高人民法院发布6起交通事故责任纠纷典型案例。在一起机动车交通事故责任纠纷案中,法院综合考虑事故认定书、事故发生原因等因素,适用民法典关于好意同乘规定减轻驾驶人的赔偿责任。

交通事故责任纠纷不仅涉及车辆驾驶人、受害人,还可能涉及乘车人、保险公司、网约车平台公司等多方主体,这对人民法院厘清各民事主体间的法律关系,准确划分责任提出了更高要求。

典型案例显示,钱某驾驶机动车搭载赵某回村途中,车辆撞到路中的障碍物,失控撞向路边灯柱发生交通事故,造成赵某受伤。公安交管部门认定,钱某负事故全部责任。赵某诉至法院,请求判令钱某赔偿医疗费、残疾赔偿金、精神损害抚慰金、误工费等损失共计19万余元。

审理法院认为,根据《中华人民共和国民法典》第一千二百一十七条的规定,非营运机动车发生交通事故造成无偿搭乘人损害,属于该机动车一方责任的,应当减轻其赔偿责任,但是机动车使用人有故意或者重大过失的除外。

“本案中,赵某系无偿搭乘钱某驾驶的车辆。虽然公安交管部门认定钱某承担事故全部责任,但判断钱某是否存在故意或重大过失,还应综合事故发生原因、损害后果等因素予以确定。”法院指出,本案中,钱某具有驾驶案涉车辆的相应驾驶资格,亦不存在酒后驾驶等法律禁止驾驶的行为。本案事故发生在凌晨,当时公路上有障碍物,灯光对于驾驶员判断路面障碍物并及时避让有一定影响。此外,赵某在车辆后排乘坐但未系安全带对损失的扩大也有过错。钱某无偿搭载赵某属于利他性的行为,对其过失行为不应过分苛责。

法院认为,综合以上情况,钱某的行为不属于《中华人民共和国民法典》第一千二百一十七条规定的机动车使用人有重大过失的情形,可以减轻钱某的赔偿责任。最终判决:钱某对赵某的损失承担70%的赔偿责任。

《中华人民共和国民法典》第一千二百一十七条规定“好意同乘”情形下应减轻机动车一方的赔偿责任。这对促进形成互助友爱社会风尚具有积极意义,也符合绿色低碳出行方式的倡导。最高法在阐述案例典型意义时指出,实践中,公安交管部门出具的事故责任认定书,对于全责、主责、次责等的认定,通常是结合对事故各方的过错比较作出。在“好意同乘”情形下,驾驶人是否构成重大过失,进而能否减轻责任,仍需结合全案事实进行评判。

最高法表示,本案判决综合考虑事故责任认定书、事故发生原因、损害后果等因素,依法减轻驾驶人的赔偿责任,有利于维护友善互助的传统美德,也警示驾驶人和乘车人共同遵守交通规则,驾驶人需谨慎驾驶,乘车人也需遵守相关规定,做好系安全带等风险防范措施。

相关文章

贵州省自然资源厅党委委员、副厅长杨兵接受审查调查

上海徐汇在伦敦成立投促机构,徐汇已集聚英资企业170余家

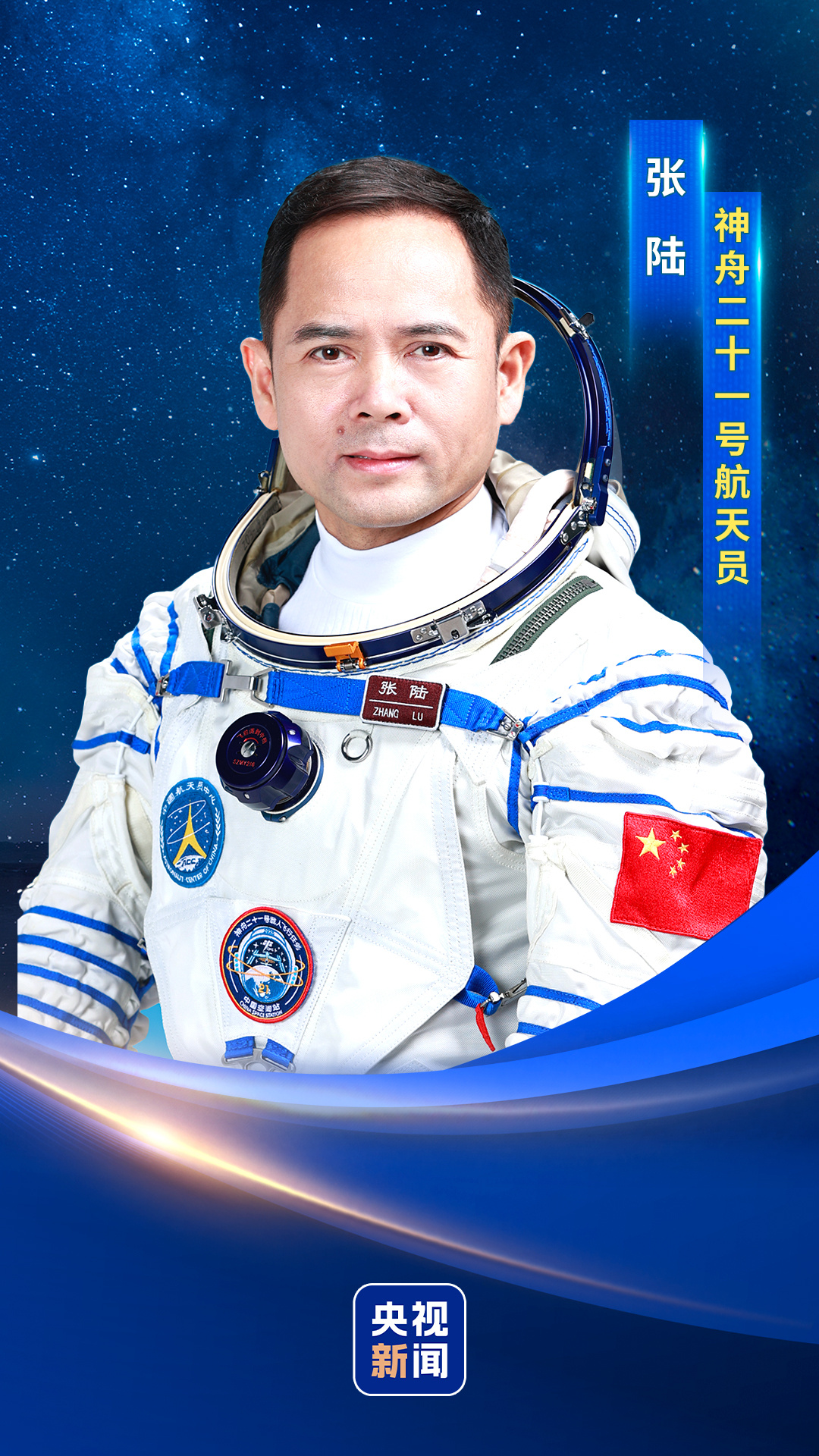

神二十一航天员张陆:期待再次听到地面团队熟悉的声音

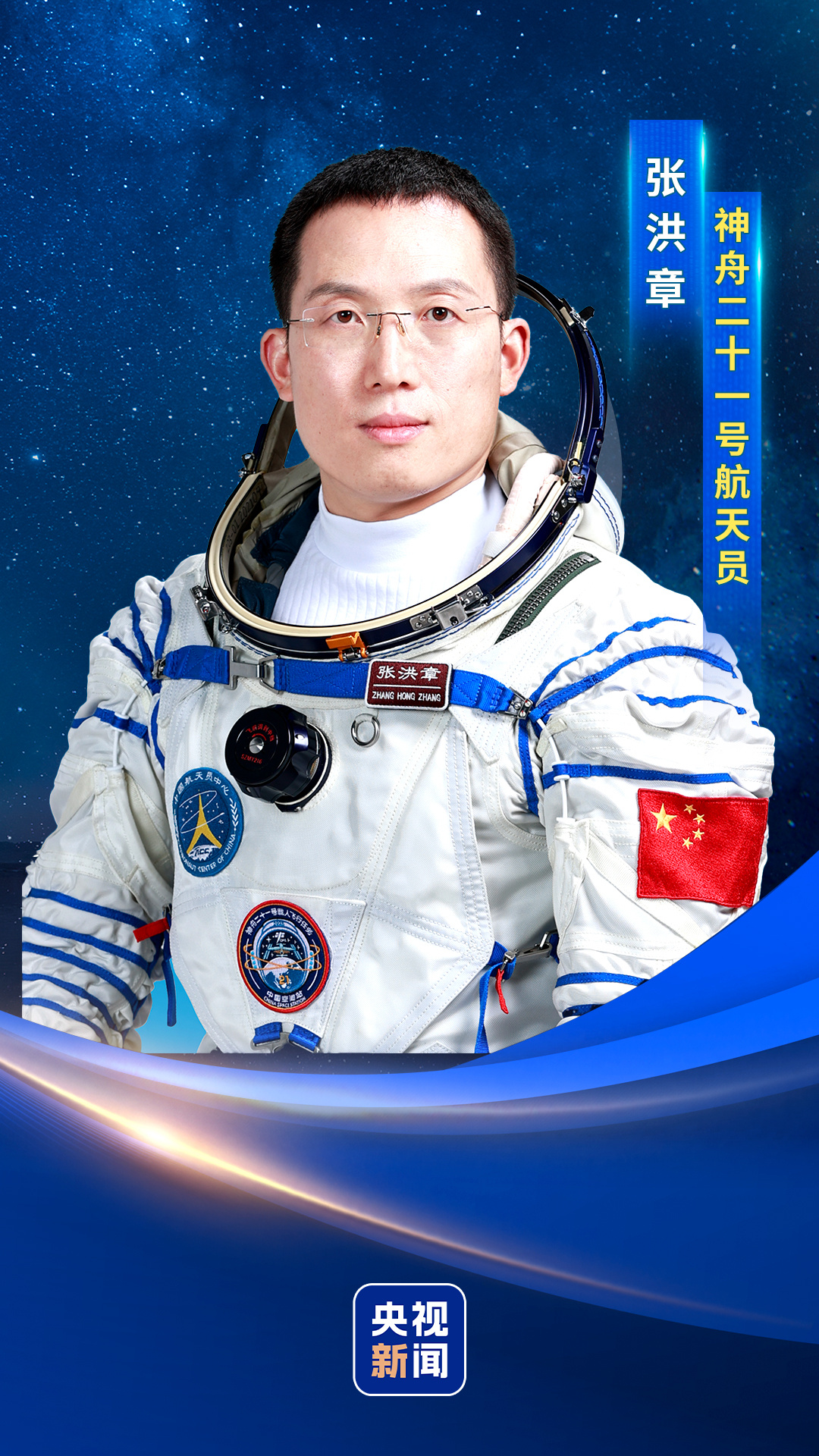

从科研人员中选拔!张洪章:航天事业点燃了我的飞天梦想

NBA | 约基奇70次三节三双历史第一,杨瀚森单场2分

我国最年轻的航天员武飞:我相信“越努力,越幸运”

何以中国|古城活了、生态美了,荆州成文旅市场黑马

东尼电子因财务造假戴帽:虚增利润1.1亿元,公司及6名时任高管被罚1570万元

“宝剑”造型交通卡引热议,为何能进地铁闸机?安全吗?官方回应

本土药企正在崛起,如何做好创新和出海?

奥园集团:“H奥园02”部分增信资产及调整兑付安排议案获通过

AI助听器、全球首发创新药……这些进博会好物提前剧透

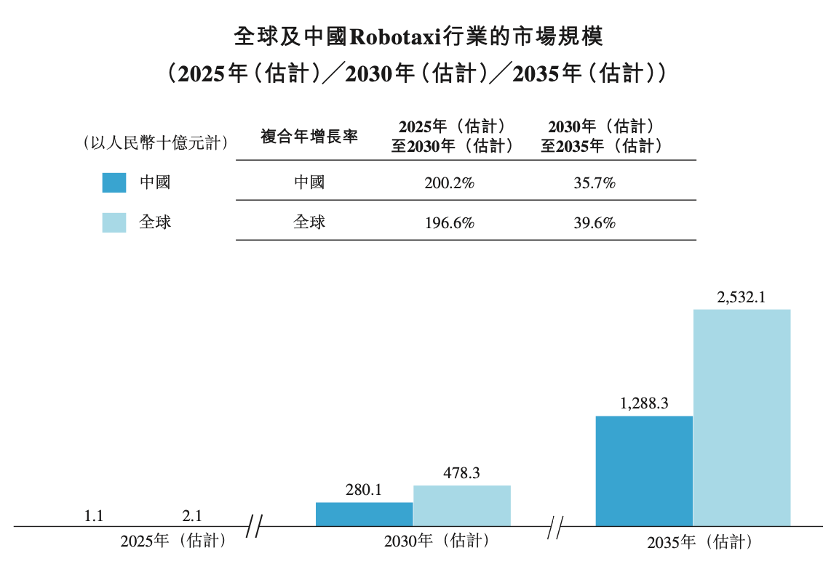

享道出行赴港IPO:上半年营收30亿元,阿里、宁德时代参股

从黄浦江畔回到三江源头,她想培养“生态医生”

苏州碳普惠调研:如何“以电算碳”减少企业降碳成本?

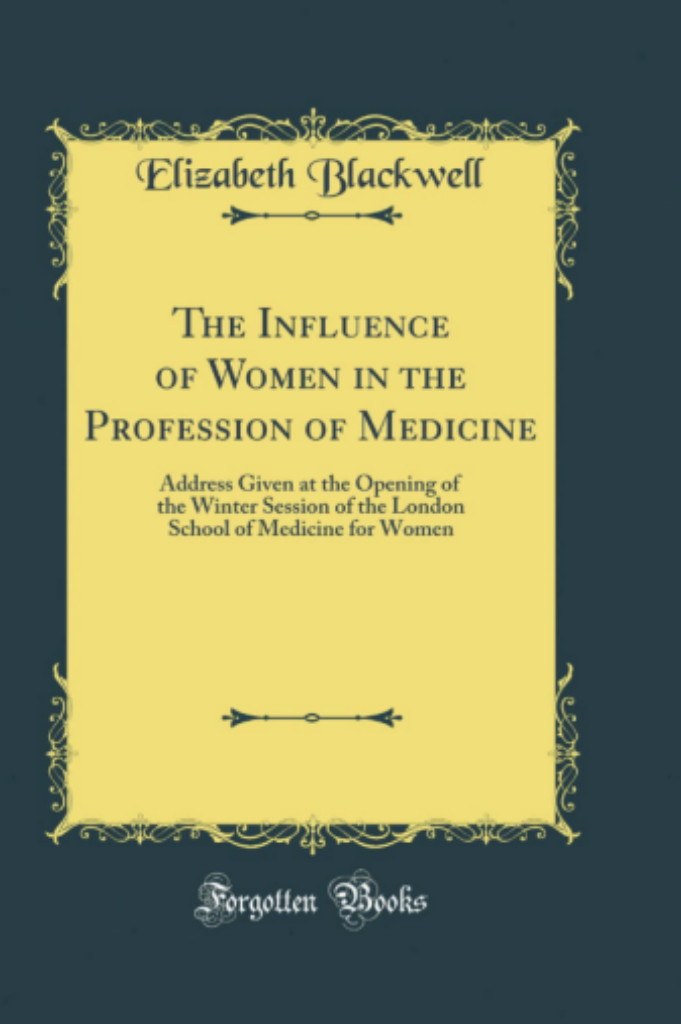

第一代女医生如何变革世界:女性的困境与突围

李公明︱一周书记:博物馆学研究中的……“文化政治学”

图讯丨习近平同美国总统特朗普在釜山会晤

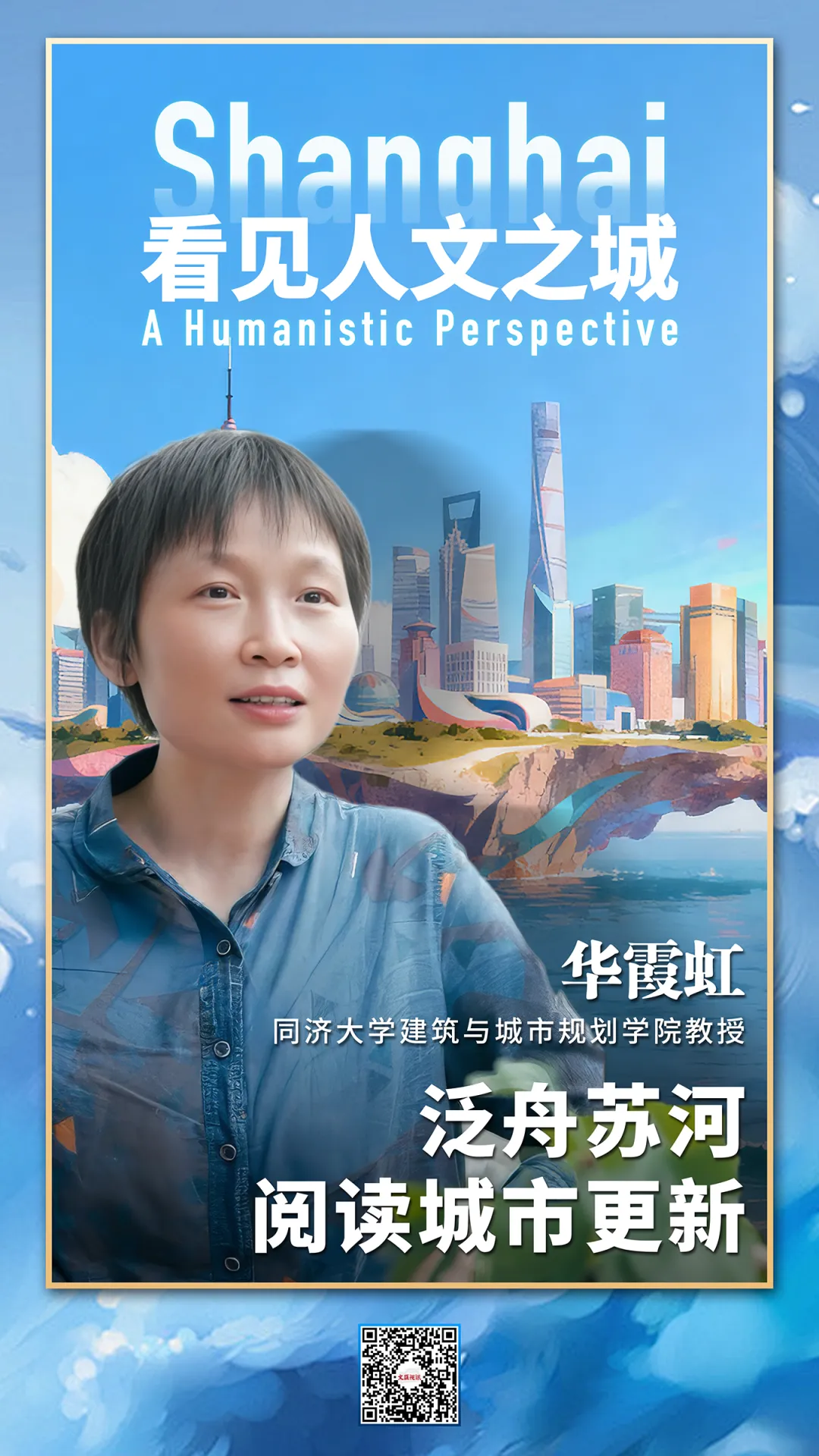

看见人文之城|华霞虹:泛舟苏河阅读城市更新

分别为“70后”“80后”“90后”,神二十一乘组简历来了

- 上海北外滩新添两栋人才公寓,外企职工住了两周感受如何?

- 法国决定驱逐12名阿尔及利亚使馆工作人员并召回驻阿大使

- 巴金图书馆、澎湃新闻联合举办“小时光:地铁里的阅读”主题摄影展

- 亮剑沪网·E心为民|上海市、浦东新区两级网信办开展“网络法治服务日”活动

- 青创上海-2025浦东徒步行倒计时1天,明日浦东世博文化公园不见不散

- 如何应对国际贸易形势变化?长三角四省市主要领导密集部署

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯