异域拾异|藏身光天化日下:二十世纪早期女性运动休闲服的发明

在运动时尚风靡全球,露露乐蒙(Lululemon)们层出不穷的时代,人们或许很难想象,仅仅在一百多年前,一位女性若想在公共场合骑车、慢跑,甚至只是自如地活动身体,她所面临的第一个难题,竟是“无衣可穿”。

传统的长裙是束缚,而象征着男性特权的裤装则是禁忌。在这样的两难境地中,一群充满智慧的女性(以及她们的同盟者们)并未选择妥协。她们化身为发明家,将针线化为武器,缝制出了一系列可转换、多功能与隐藏式的服装,将革命性的内核完美地隐藏在传统裙装的优雅表象之内,隐藏在光天化日之下。

对社会学家凯特·容尼克尔(Kat Jungnickel)来说,想要理解这些旨在隐藏(而非展现)自身创造性与独特性的发明,以及它们背后,关于女性如何通过物质创造,巧妙地规避社会规训、拓展身体边界、争取公民权利的抗争史,研究者就不能只是将心比心,借助专利档案,在图文排列之中寻找隐微之意;还要以手携手,在缝纫台上将纸面的发明编织成触手可及的物质,于经纬交错之间,亲手触碰、感受与思考横跨百年的性别困境。于是,本文和它的研究对象们形成了一种微妙的共鸣,它表明,今天的社会学家也能够将自己的双手作为武器,在文本之外真正“做”些什么,并借助这些看似微不足道的创造来理解和改变这个越发复杂的世界。

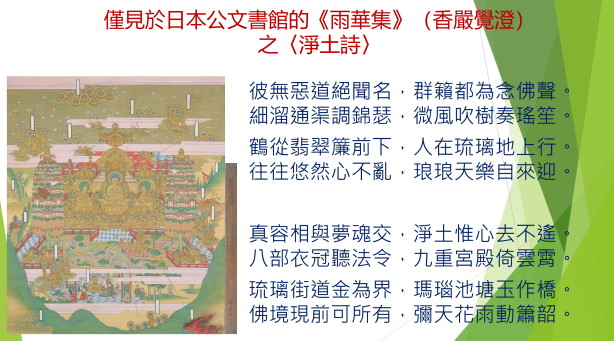

还原二十世纪早期的可转换女性运动休闲装(转换前)

还原二十世纪早期的可转换女性运动休闲装(转换后)

引言:“三合一服装”

1890 年代,约翰·诺布尔(John Noble)在曼彻斯特皮卡迪利街11号经营着一家享誉世界的服装店。他的公司同时制造与销售面向女性、男性和儿童的服装,并且为自己提供物美价廉的面料、专业的剪裁以及良好的工人待遇而自豪。1895 年,诺布尔尝试申请专利,其发明在英、美、法三国一炮而红,引发了广泛讨论,记者们将其誉为“三合一服装”(Three Costumes in One)。这件服装忠于诺布尔公司的理念,既实用又时尚。《便士画报》(Penny Illustrated Paper)称其“基于理性原则科学构建,并以纯正的定制风格制成”(1895:349)。《皮尔逊周刊》(The Pearson's Weekly)报道了它如何解决了积极活动的女性(active women)众所周知的问题:“普通裙子不方便,因此许多女士在骑车时会选择宽松的灯笼裤和长款外套”,然而这种装束“在骑车时固然合适,但若要去他人家中拜访,或仅是四处走动,则显得极为笨拙”(1895:8)。据《淑女》杂志(Gentlewoman)记载,诺布尔的发明是“一种功能似乎无穷无尽的服装,它适用于日常漫步、高尔夫和登山运动,尤其适合骑行”(1895:47)。当它“以常规方式穿着时,其设计已颇为雅致,上衣与裙子均饰有精美的丝绸刺绣”。该服装定价 25 先令,有“海军色、电光蓝、黄褐色、雪茄棕和灰色”等多种颜色可选(To-Day,1895:264)。本质上,这套服装让穿着者既能在上流社会中保持淑女风范,又能尽情享受丰富多彩的运动生活。显然,这绝非一件寻常的服装。

这位发明家也非同一般。令人意外的是,多家报纸竟报道称诺布尔的这项发明出自一位女性之手。《印第安纳波利斯星期日报》(Indianapolis Sunday)称她为“英格兰的女性天才,值得姐妹们的敬仰”(1895年:5)。她们认为只有女性才能真正理解她们在维多利亚时代社会中,为追求积极活动的生活方式(active lives)所面临的社会及着装层面的双重困境。该报作者还认为这款服装非常适合“羞怯的”(bashful)骑行者,并设想了一个使用场景:

譬如,她想骑车远游,却又因过于羞怯而不愿穿着灯笼裤。于是,她穿着这款可转换服装,裙摆自然垂下,跨上了自行车。待到远离市区,驶入宁静的乡村小路,她便下车,稍作整理,转瞬间!她便已是最具男子气概的女性了。(1895:5)

在当时,“羞怯”一词或许仅仅意味着不愿招致社会大众的审视目光,或是避免那些因女性进步着装和行为而感受到威胁的旁观者可能发起的言语或肢体攻击。热爱运动的女性(sporting women)亟需一切可以争取到的同盟,因为从事那些被视为具有男性气质的体育活动,会使她们与自身的性别角色格格不入。正如康斯坦佐(Constanzo)所写:“女性运动的反对者担心女性的体育活动会瓦解社会既有结构,他们认为剧烈运动会败坏女性的道德智慧,损害她的体形,或许最令人发指的是,会削弱她的生育能力”(2002:33)。

对维多利亚时代的社会来说,裙子之于女性是如此根深蒂固的象征,以至于脱掉或换掉裙子,几乎等同于摒弃传统女性角色。哈格里夫斯(Hargreaves)解释道,“那些少数参与进具有攻击性、强调肌肉力量的传统男性运动的女性,她们的女性特质遭到否定”,她们“被贴上‘男性化’或‘畸形’的标签”(2000:2)。这部分是因为“裤子象征着男性在社会中所拥有的权威”(McCrone,1988:221)。然而,男装的功能性对于某些活动,尤其是体育运动而言,又是不可或缺的,男性生活方式中的自由与特权同样也令人向往。但是,想要穿上任何被视为“理性”[1]的服装,例如灯笼裤这类分腿的服饰,则需要莫大的勇气,因为它很可能招致非议与骚扰。

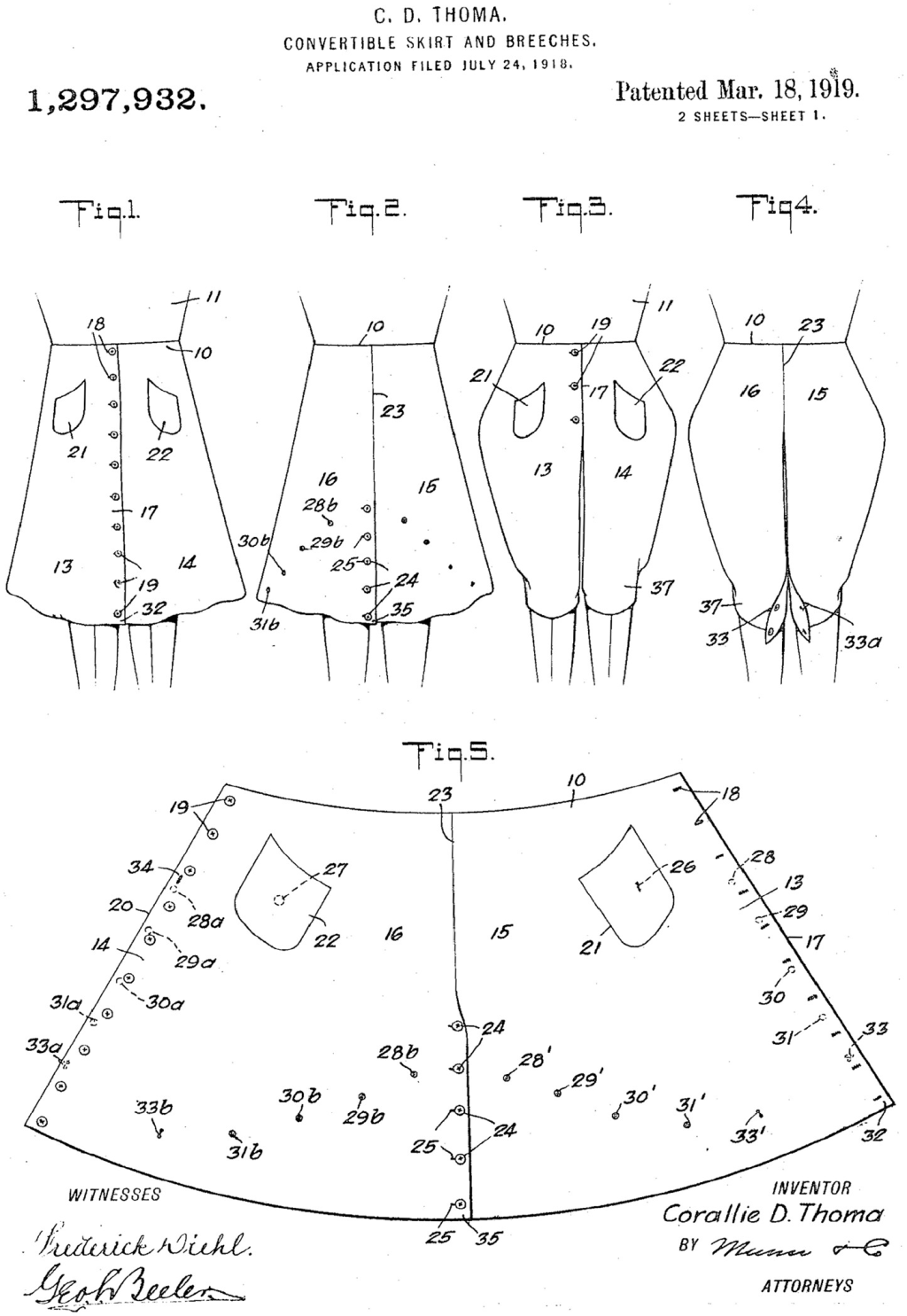

约翰·诺布尔于 1895 年设计的“新款可转换服装”,适用于步行、高尔夫及骑行(Los Angeles Herald,1895:18)

诺布尔敏锐地洞察了时代思潮,为一款可转换(convertible)服装申请了专利(图一)。裙子的两侧可以通过纽扣解开,腰带则能提升至肩部,并以不同方式重新扣合,从而形成一种新颖的披风式的服装。这一设计不仅使裙摆远离了自行车轮,露出了内搭的灯笼裤套装,解放了双腿以便登山或打高尔夫球,同时,披风还能为穿着者的上半身遮风挡雨。尤为重要的是,它可以轻松快捷地变回长款的、符合社会规范的日常裙装。

这类创新服装因其能高效利用有限资源,既时尚,又具有适应不同场合与条件的灵活性,而深受积极活动的女性们(active women)的欢迎(Jungnickel,2018)。她们得以在表面上维持得体的女性形象,同时在自己选择的时间与地点,尽情展现更为激进和多面的身份认同。这些独特的设计反映了女性想要超越其性别期望的解放性愿望。上世纪之交,在英国、美国和法国,女性在就业、财产权、投票权以及公共空间的基本行动自由等方面,远未享有与男性平等的权利。如坎贝尔·华纳(Campbell Warner)所说:“正是体育运动将女性带出家门,参与到全新的活动中,使她们的角色不再囿于家室”,并且“改变了她们对自身的认知”(2006:5)。此外,恰恰因为新型运动以及运动休闲服装(active wear)被视为“纯属娱乐,人们也更少认为它们挑战与威胁到传统女性风格”(Gordon,2001:25)。

本文的研究建立在女性体育史的既有成果之上。尽管面临重重障碍且缺乏完整的历史记录,这些作品探讨了女性如何始终活跃于体育运动之中(Burman,2000;Warner,2006;Constanzo,2002;Gordon,2001、2007;Hargreaves,1994、2000;McCrone,1988;Osborne & Skillen,2010、2020;Parker,2010)。我通过一个独特的数据来源——1890 年至 1940 年间的历史服装专利——来探讨这一问题。我认为,专利数据揭示了个人(其中许多是非专业人士)如何试图从下到上,以及巧妙地从内到外来解决这些问题。我的分析将运动、竞技和运动休闲服装的概念融合起来,以反映专利文献中的措辞,以及当时女性参与有组织(但更多时候是非正式)体育活动的真实情况。尽管她们吸引了远超比例的社会与媒体关注,但她们几乎从未(即使存在,也相当罕见)获得过与男性同等的运动场馆、机会、观众、制服或奖金。尽管女子学院等封闭的场所中存在着更为激进的服装和更加剧烈的运动[2],但本文选择关注女性在公共场合穿着的运动与运动休闲服装,因为它们受到不同规制的影响,并与更广泛的社会政治抗争紧密相连。

我将公民身份研究引入这一领域,旨在探讨发明家们如何将新形式的运动与运动休闲服装作为一种创造性的“行动”,以寻常且普通的方式,来主张那些原本被拒绝的权利(Hildebrandt et al.,2019;Isin,2008、2019;Netz et al.,2019)。伊辛(Isin)和尼尔森(Neilson)解释道,“公民行动能够打破既有习俗,创造新的可能,主张权利,并施加义务”(2008:10)。正如伊辛所言:“过去二十年对公民身份的批判性研究使我们认识到,重要的不仅在于公民身份是一种法律地位,更在于它包含了塑造公民的各种社会的、政治的、文化的和象征的实践”(2008:17)。通过提供一种抵抗支配性规范的途径,我考察了新型服装的发明家们在何种意义上可以被视为另类的“公民塑造者”。在此,服装或许并非“以权行事”(doing things with right),而是被视为“以物行权”(doing rights with things)。

在接下来的文章中,我将关注可转换(convertible)、多功能(multiple)和隐藏式(hidden)服装的发明,正是这些发明使得穿着者能够创造性地突破行动自由的障碍。我将追问:究竟谁能在公共场合(无论过去还是现在)展现“运动范儿”(be sporty and active)?创新服装(inventive clothing)如何帮助穿着者在公共空间中以全新的,甚至是打破常规的方式存在与活动?这些历史上的发明对于揭示当今女性和女孩(持续面临的)运动困境有何启示?总而言之,我想说,对这些专为女性设计或由女性亲自操刀的创新服装进行探究,有助于我们拨开传统(男性化)体育史的表面迷雾,洞悉其更深层的叙事。这些数据有可能颠覆我们对运动和活跃的身体(sport and active bodies)的既有认知,进而拓展我们对未来可能出现的各类运动及运动身份的想象。这不仅关系到我们如何反思过去,更关系到我们如何审视习以为常的当下,并构想以不同方式认可和鼓励积极活动(active)的生活方式的未来。

“运动的”身体、创新服装以及另类的公民身份“行动”

长久以来,公共场合中的体育表演都是社会价值观的鲜明象征。“观赏性体育能吸引大量观众和媒体的关注,并已成为政治家、运动员或其他公民表达政治理念的舞台”(Guschwan,2014:861)。在巴特沃斯(Butterworth)看来,“体育不仅是文化的镜像”,更在“意识形态层面发挥着生产和再生产文化(包括政治文化)的作用”(2005,112)。然而,尽管体育常被视为国族身份的普适符号,它所承载的英雄主义、力量、奉献、冒险以及战胜逆境等辉煌叙事,却在很大程度上被赋予了男性化的色彩。从公元前 776 年仅限体格健全男性的古代奥运会,到如今的现代奥运会,体育领域从未实现真正的平等;尽管情况有所改观,但它仍未平等对待所有公民[3]。国际奥委会创始人皮埃尔·德·顾拜旦男爵(Baron Pierre de Coubertin)曾极力主张,女性的体育运动“应被排除在奥运项目之外”,因其“不切实际、索然无味、姿态笨拙”且“有伤风化”(1912:713)。他认为,奥运会的创立是为了“庄严地定期颂扬男性体育精神”,而“女性的喝彩则是对他们的奖赏”(1912:713)。正如哈格里夫斯(Hargreaves)所说:“从一开始,现代奥运会便具有制度化性别歧视的色彩,严重阻碍着女性的参与”,要挑战这种“强大的保守势力”,仍需付出艰巨的努力(1994:209 )。

数个世纪以来,女性以及众多无法或不愿遵循这些既定模式的群体,在体育领域一直遭受排斥和边缘化,她们更多时候被描绘成边缘的拥趸,而非舞台中心的参与者。为了参与其中,女性不得不反抗,并常常主动挑战那些认为许多运动和体育活动与其性别不符的流行观念。她们的技艺和力量常遭忽视、轻慢乃至嘲讽(Constanzo,2002;Gordon,2007;Hargreaves,2000)。她们要么因其“天生”的生理局限而无法参与,要么被引导去从事那些被认为更“合适”的活动,如体操、芭蕾和游泳。这些活动在私密的、受控的空间内规训身体,被认为更能体现女性的优雅,而非攻击性或耐力(Parker,2010)。

由此导致男性身体在各级体育运动中,尤其是在公共场合进行的体育运动中,占据主导地位,这限制了其他类型故事的涌现,以及对它们的正确评价。奥斯本和斯基伦感叹道,“英国体育史中的女性研究,至今仍是一个备受忽视的学术领域”(Osborne & Skillen,2010)。研究者们一直试图将“那些故事被排除的特定女性群体的奋斗与成就”重现于世(Hargreaves,2000)。然而,正如希尔所说,“这不仅仅是‘填补空白’的问题,更要直面根本性的认识论难题”(Hill,1996)。

服装问题也一直如影随形。那些热衷于尝试新兴运动并勇于挑战现状的女性,“简直是无衣可穿”(Campbell Warner,2006)。传统服装,如长裙和衬裙,或许适合槌球这类文雅的活动,但却与自行车的运动机械或陡峭结冰的山路格格不入。如前所述,女性运动员在资源上本就匮乏,同时还要承受过度的社会关注。例如,利特尔(Little,2014)曾记述了一支澳大利亚板球队因服装违规而被逐出州级比赛的事件。她们没有穿长筒袜,也没有穿规定的白色制服。“值得玩味的是,”他写道,“尽管她们在那个赛季赢得了比赛,但关于这次驱逐的报道,竟是该球队唯一一次见诸报端”。大约在同一时期,李则描述了一些思想进步的英国女运动员所采取的“缓兵之计”。她们在比赛中策略性地穿着传统笨重的时装,而非更舒适得体的运动服,以此尽可能减少社会舆论的指摘。他写道:“显然,穿着裙装的运动员在比赛中会受到束缚,但对女性而言,仪表远比成绩更为重要”(Lee,2007)。

时至今日,热爱运动与积极活动(sporting and active)的女性和女孩们仍面临着类似的张力。正如奥斯本和斯基伦在其《历史中的体育》(Sports in History)特刊中所言,“世事变换,但事事依旧”(Osborne & Skillen,2020)。尽管这种现象在世界级体育盛事中尤为突出[4],体育中的不平等却实实在在地发生并展现在日常生活中。各类体育团体和慈善机构的报告均显示,女性和女孩在公共空间中,不仅在活动方式和地点上,更在着装方面,持续受到远超常理的限制、审视和骚扰[5]。这对体育活动的参与率造成了持续的负面影响。英格兰体育委员会(Sport England)2022 年的研究《为青春期女孩重塑体育》(Reframing Sport for Teenage Girls)发现,在英国,随着年龄增长,远多于男孩数量的女孩不再认为自己“擅长运动”(sporty),其中有许多人将自己排除在这种本不必要的二元身份之外。她们面临的障碍包括“缺乏归属感”、不喜欢“被人注视”以及“感觉被评判”。该报告的一项核心发现是需要“拓展‘运动范儿’的既有形象”。尽管传统意义上的体育更偏向于正式、有组织和规则化的竞赛(且历史上更具男性色彩),但人们日益认识到更非正式的日常锻炼的价值。因此,除了需要承认更多元的体育形式和“运动的”(sporty)身体,并“正视既有现实”之外,更需拓宽体育运动及运动休闲服装的获取渠道,提升其社会认可度。

本文响应学界的呼吁,寻找“替代性史料以增进对体育史中女性经验的理解”(Constanzo,2002)。奥斯本和斯基伦已指出,体育史研究“长期以来主要由男性学者主导,因此,其研究成果在很大程度上反映了男性的兴趣点”(Osborne & Skillen,2020)。然而,纵观历史,不乏女性热情投身体育和竞技活动,并竭尽所能,利用一切可资利用的工具、技能和材料,来反抗对其行动自由的束缚,表达自我,挑战既有秩序。帕克提醒我们:“刺绣(embroidery)艺术既是将女性教育为理想女性,以及证明她们已实现该目标的手段,但同时,它也曾是反抗女性气质束缚的武器”(Parker,2012)。

新型服装,尤其是那些为在公共场合活动的身体而设计的服装,长期以来都是社会政治博弈的焦点。在公共场合挑战广为接受的性别规范,无疑会触动许多人的神经。正如麦克罗恩所言,“体育运动令人困惑地具有模糊性,因为它恰好站在男性与女性的边界之上”(McCrone,1988)。创意服装为我们提供了一个引人入胜的视角,去审视那些热爱运动与积极活动的女性所面临的特殊挑战。由于她们鲜有机会获得自上而下的专业资源供给,我们反而观察到了创新实践,以及一系列独特的运动的(sport)与积极的(active)身份认同,它们自下而上地涌现,并且,如接下来的数据所示,从内而外地生长。通过对空间和行动自由提出独特的主张,本文旨在论证,这些服装的穿着者利用富有创意的运动与休闲服装,将自身“塑造为公民,或者更确切地说,塑造为那些理应享有‘拥有权利之权利’的人”(Isin,2008)。

专利、数据与方法

本文源于欧洲研究理事会(ERC)资助的“专利政治”(Politics of Patents,POP)项目,该项目旨在探索 1820 年至 2020 年间长达 200 年的服装发明史。[6]项目的大部分数据来源于欧洲专利局,该局拥有全球超过 1.2 亿份可公开获取的专利文献。[7]专利文献为社会科学研究提供了宝贵的数据,详细记录了发明人及其生平,他/她们所关注的问题,以及图文形式的解决方案。[8]我的分析聚焦于 1890 年至 1940 年间全球范围内女性运动与休闲服装专利。这 50 年被康斯坦佐(Constanzo,2002)称为西方世界中体育的“黄金时代”,同时也是社会、技术和政治深刻变革的时期。世界大战给人们的观念和资源利用方式带来了根本性的转变;席卷工业化世界的自行车热潮引领了体育兴趣的日益高涨,加之社会对女性参与锻炼益处的逐步认可,以及专利申请的繁荣,种种因素交织下,以往壁垒森严的系统向非专业人士敞开。[9]

本次分析的子数据集包含了来自澳大利亚、加拿大、德国、法国、新西兰、北美和瑞士的发明人所申请的 200 项服装专利。初步检索使用了国际专利分类(IPC)编码 A41,即“可穿戴服装”。[10]然而,该分类法在研究女性运动与休闲服装方面仅部分有效,这一事实本身便颇具启发性。相较之下,在档案中查找男性运动服装专利则更为直接。通过“板球”“足球”“棒球”等标准关键词进行检索,便能获得数百条结果。有趣的是,除了易于查找之外,这些专利的意图也极为单一,发明人往往专注于设计上的细微改进,其主要目的在于保护穿着者或提升运动表现。由于一个特定的身体形象——主要是精瘦、强壮的男性——始终占据着体育运动的中心位置,男性运动服装鲜有短缺,因此其设计上的革新往往是渐进式的。[11]

然而,在这一时期,女性运动与休闲服装的状况则更为复杂、多面且出人意料。由于在这 50 年间,她们鲜少成为运动服装制造商的目标客户,也几乎得不到统一的运动制服,因此她们不得不借用或改造男装,或者干脆不穿,再或者,正如我接下来将要展示的,她们选择亲手发明。并且,由于她们必须在公共空间中巧妙规避社会政治的种种限制,这些发明往往具备多种功能,且常常被巧妙地隐藏起来,其种类也异常丰富。该数据集囊括了适用于划船、露营、骑行、飞行、园艺、体操、徒步、骑马、高尔夫、登山、滑冰、游泳、雪橇、散步等多种活动的服装,其形式涵盖了裙子、衬衫、灯笼裤、马裤(breeches)、长裤、夹克、马术裤(jodhpurs)、罩衫(overall)、外套、斗篷以及披风等。正因为这些服装具有可转换、多功能和隐藏式的特点,所以毫不意外,它们在史料中更难寻觅。

要识别并构建一个关于女性运动与休闲服装发明的数据集,本身就需要一种富有创造性的方法。通过 IPC 分类进行检索仅部分有效,因为各国在本世纪的不同时期才陆续采用这一全球统一的分类系统。当专利的标题和摘要完整且包含相关关键词时,关键词检索确实能发挥作用。然而,由于这些服装往往具有多种用途,其专利标题常常不那么直接明了。一个典型的例子是美国女飞行家伊迪丝·福尔茨(Edith Foltz)在 1937 年申请的一项集裙子、马裤和衬衫于一体的可转换服装专利,其标题却含糊地命名为“裙子”(Skirt)。许多类似的出色发明,都是在对更庞大的数据集进行清理、翻译和整理的过程中偶然发现的。[12]接下来的分析将聚焦于五个专利,每十年选取一个,以凸显热爱运动与积极活动的女性所持续面临的困境。为了深化专利研究所得出的见解,我们还对相关的生平数据、期刊和报纸进行了进一步的分析。资料来源包括英国报纸档案馆、澳大利亚国家档案馆、英国国家档案馆、哈蒂信托(Hathitrust)数字图书馆、古登堡计划电子书、纽约公共图书馆以及史密森尼学会(The Smithsonian)等。

从内到外:发明运动与休闲服装

我将围绕“可转换”“多功能”与“隐藏式”三个主题分析各种运动与休闲服装的专利。尽管许多专利横跨多类,但这种主题化的组织仍有助于突出它们的关键特性以及更大的社会政治问题。这种模糊性本身就有着理论趣味。本文的数据难以被简单归类,它们抗拒单一的标签,呈现出多部分、灵活且动态的特性,其形态随着条件与情境的变化而不断转换。(甚至连诺布尔本人也未被全然视为男性,而参与运动的女性的性取向也常遭质疑。)这无疑是这些服装的精髓、目的和潜力所在。正如内茨等人(Netz et al.,2019)所言:“倘若身体是多重的(multiple),那么它们也可以是多样的(different),从而开启通往别样世界的可能。”

下文将聚焦于发明家、他/她们的发明创造,以及这些服装在女性权利抗争中所扮演的更宏大的角色。这样做,部分原因在于某些发明家的生平事迹较易寻获[13],但更重要的是,只有将这些零散的历史片段与更广阔的社会政治问题及时事相结合,使其清晰可见,我们才能获得更深刻的洞见。总而言之,我认为,这些服装专利可以被解读为一种抵抗行为,它们使得穿着者能够以全新的方式活动,参与特定的活动,或是主张那些因个人、社会或政治原因而一度无法企及的自由。

可转换

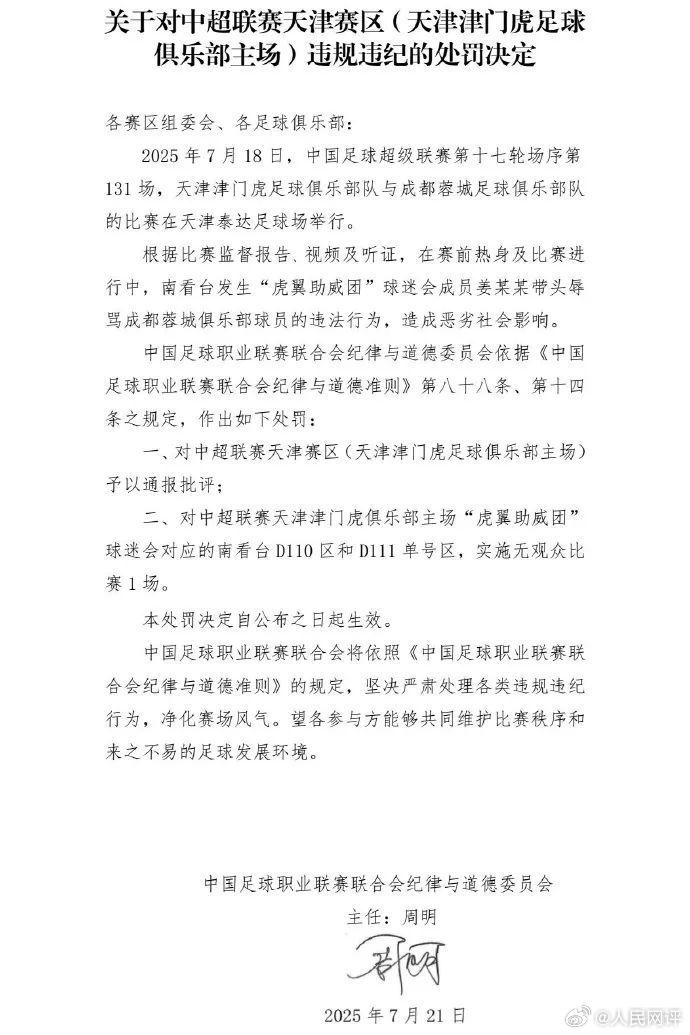

所谓“转换”就是要“改变(某物的)形式、特征或功能”,以及“使其偏离原初或既定用途”。[14]数据集中大部分发明都提供了不止一种服装款式或穿着方式。本节所列举的实例,不仅成功地偏离(divert)了单一用途,更实现了向(至少)两种截然不同可能性的转化。来自纽约的设计师科拉莉·托马(Corallie Thoma)于1919 年在美国为其“可转换裙裤”申请了专利,并于 1920 年在加拿大再次申请(图二)。她的专利图纸清晰地展示了一条看似平平无奇的 A 字及膝裙,如何能摇身一变,成为一件截然不同的服装——一条马裤。尽管这条马裤的外观酷似骑马时穿着的马术裤(jodhpurs),但托马特别指出,其窄腰设计和膝部合体的纽扣凸显出臀部部分如“军装般宽松的效果”,而这种风格正是当时美国和欧洲男性军人制服的象征。考虑到第一次世界大战(1914-1918)刚刚结束,这一设计选择显得尤为耐人寻味。彼时,那些因男性奔赴战场而在工作场所体验到前所未有的自由的女性,正面临着被排挤并被期望重返家庭生活的境地。托马的设计巧妙地借用了象征男性自由与政治权力的物质符号,同时又保留了社会公认的女性服装款式。

科拉莉·托马于 1919 年设计的“可转换裙子与马裤”(US1297932A)

制服、国家观念(nationhood)与男性气概,三者向来紧密交织。从历史上看,男性公民被赋予了代表国家、捍卫自由的首要职责。肖曼(Schorman)在论述美国历史上战争时期的服装时指出,这种观念如何渗透到日常生活的方方面面:消费者“乐于将消费策略与战争狂热相结合”,追捧特定的配色方案(如红、白、蓝三色)以及斗篷、军帽和衣领等具有军事风格的配饰(Schorman,2003:109)。用民族主义话语来装扮身体,尤其是女性的身体,成为了一种主张这些(男性化的、主导性的)公民身份的方式。

第一次世界大战结束后,那些曾在特定类型的战时工作中穿过裤装的女性开始逐渐接纳这种服饰。然而,即便在1920 年代,裤装仍只适用于特定场合,例如在工厂、家中,或是进行某些体育运动时。如前所述,体育运动为女性提供了一定的自由空间,因为它不被视为严肃之事,而女性和发明家们则抓住这一契机进行实验,不断挑战社会可接受的界限。像托马这样的发明赋予了穿着者选择何时何地转换服装的权利,也为她们提供了一种途径,至少保留一部分在战争期间所体验到的男性式的自由。

另一项与马裤相关的发明则与早期航空服饰有关。上世纪之交,航空热潮席卷全球。女孩和妇女们尤其“被人类终于能够飞翔这一事实所带来的自由和无限可能性深深吸引”(VanWagenen Keil,1979:15)。然而,正如自行车和汽车一样,飞机也被视为男性专属的技术,女性若想在天空中占有一席之地,必须付出艰苦的努力。报纸或许会大肆宣扬女性翱翔蓝天的戏剧性、刺激性和危险性,但在服装方面,却将她们牢牢地束缚在地面。舒尔茨曾提及比利时女飞行家海伦·杜特里厄(Hélène Dutrieu),据报道她“飞行时不穿紧身胸衣,这在 20 世纪初被视为不道德、轻率和‘放荡’的行为”(Schultz,2019)。地面上的批评者言辞之激烈,以至于一些女飞行员被迫在极其有限的行李空间内携带适合在目的地穿着的晚礼服。有些人甚至设法在飞行途中换装,以便在抵达时能以符合社会规范的女性形象示人。可以说,“日常生活中那些限制性、包裹性强且笨重的服装,实实在在地横亘在她们与她们的抱负之间”(Burman,2000:307)。

在这种压力之下,或许不足为奇,女飞行员的成就常常被她们的着装所掩盖。布莱克在提及艾米·约翰逊(Amy Johnson)——首位完成从英国到澳大利亚单人飞行的女性——时写道,在她长达五个半星期的澳大利亚之行中,她的“外表和服装不断成为人们议论的焦点”(Black,2009:57)。由于女性的传统服装中根本没有合适的飞行服,她们不得不经常临时改造或借用男装。“即便是阿梅莉亚·埃尔哈特(Amelia Earhart),在 1920 年学习飞行期间,也穿着男式飞行服,这不仅因为在多风的驾驶舱中这种服装更为实用,也因为这能让她在飞行场上不那么引人注目”(VanWagenen Keil,1979:54)。然而,这些越轨实践所带来的持久污名,迫使许多女性不得不用更具女性气质的举止来抵消穿着男装的影响。据说,埃尔哈特“特意将头发留得足够长,以免显得‘古怪’”(同上:57)。随着不满情绪的日益滋长,一些女飞行员开始亲手制作自己的飞行服。例如,哈里特·奎因比(Harriet Quimby)的“那套紫红色的缎面飞行服,配有兜帽、灯笼裤和绑腿,所有部件均由同种面料制成”便引起了广泛关注(同上:10)。1911年,她描述了当时面临的困境以及如何通过可转换设计来解决这一问题:

听起来或许有些奇怪,但在偌大的纽约城,我竟找不到一套像样的航空服——尽管我已竭力搜寻。困惑之际,我忽然想到,裁缝协会主席亚历山大·格林(Alexander M. Grean)或许能提供些好建议;事实证明他确实如此,因为他很快就解决了问题……我的飞行服采用厚实的羊毛衬里缎面料制成,没有内衬,是一体式设计,连兜帽也包含在内。通过巧妙的组合,在不作为灯笼裤时,它可以瞬间变成一条传统的步行裙。(Quimby,1999)

二十年后,类似的问题依旧存在。尽管第一次世界大战带来了翻天覆地的变化,社会上仍有部分人对独立女性穿着裤子感到不安。即便是那些在天空中重新定义人类能力极限的女飞行员,在地面上也不得不屈从于带有局限性的性别规范。正如布莱克所言:“这些年轻女性在她们的开创性飞行中所展现出的非凡冒险精神、独立品格和过人勇气,一次又一次地与她们落地后必须立刻展现出女性气质(feminine)的要求交织在一起”(Black,2009:71)。因此,女飞行员们只能继续亲手缝制自己的服装,将功能需求、个人愿望与社会期望艰难地糅合在一起。

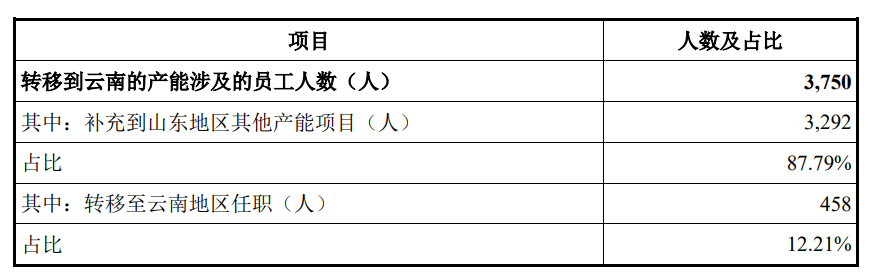

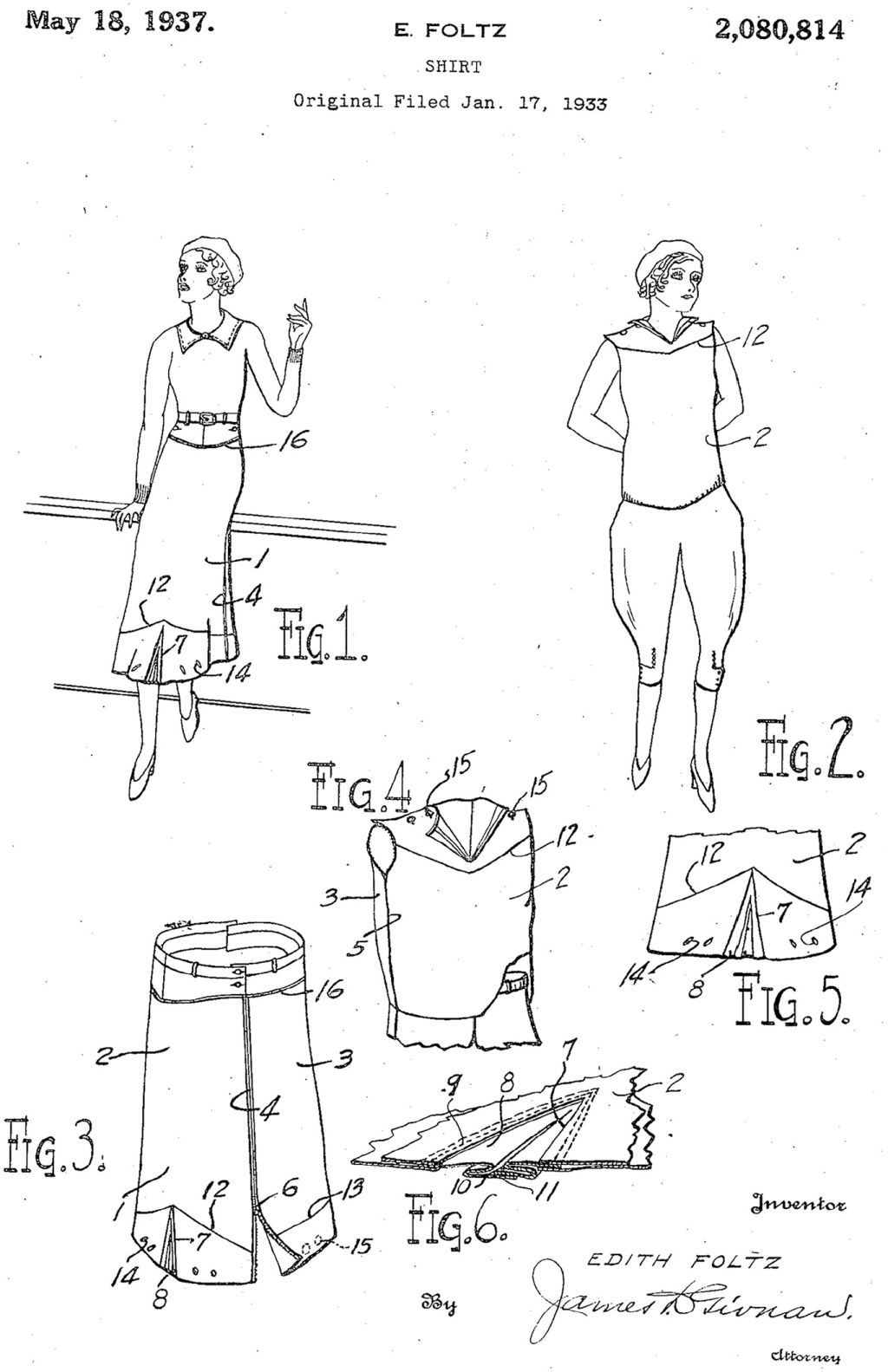

来自俄勒冈州的伊迪丝·福尔茨(Edith Foltz)是一位创造了诸多记录的越野飞行家、导航员和运输飞行员。1937 年,她为一款创新的可转换服装申请了专利,将这一理念推向了新的高度(图三)。尽管这款服装主要针对女飞行员,但她也指出,它适用于包括“骑马、徒步旅行及类似运动”在内的多种户外活动。其独特之处在于,这款一体式设计由马裤构成,外面覆盖着一条在腰部固定的贴身裙子。通过拉开裙子两侧的拉链,并将下摆向上提至肩部,然后在颈部重新扣合,它就能够变成一件宽松的衬衫。这一动作会露出里面的马裤,福尔茨解释道:

本发明尤其适用于女飞行员,因为它提供了一种服装,能让穿着者在进出飞机以及操作飞机时活动自如。同时,本发明还提供了一条外观迷人的裙子,能够完全遮盖内层服装……从而打造出一款适合在街头穿着的服饰。

伊迪丝·福尔茨(Edith Foltz)于 1937 年设计的“裙子”(US2080814)

福尔茨巧妙地利用了她的性别和职业在媒体及社会上引发的广泛关注,来推广这项发明。与四十年前的诺布尔服装一样,它也获得了相当多讨论。《盐湖城论坛报》同样将福尔茨的发明称为“三合一”服装,并称其“仅需数秒即可变换形态,既可作日常街头装束,也可作为运动套装或飞行员服”。这款后来被人们称为“Foltzup”的服装,在波特兰的迈耶与弗兰克有限公司(Meier & Frank Ltd)发售,这是太平洋西北地区(美国西北部和加拿大西南部)历史最悠久、声名最显赫的零售连锁店之一。报纸和期刊上整版刊登的广告,鼓励着购物者“务必前来一睹新款‘Foltzup’套装的风采”,并领略其可转换的魅力:“一套为积极运动而生的街头服装,随心所欲,任您选择!”广告还暗示这款服装甚至适用于女性可能从事的更多体育活动,例如“徒步、钓鱼、狩猎或露营”。

福尔茨在百货公司亲自担任模特,展示服装的各项功能,并回答顾客的疑问。她穿着这套服装出席各种飞行活动,向记者们讲述它的故事,甚至在 1933 年洛杉矶举办的发明家大会上赢得了一枚蓝绶带。看起来,她在商界和空中都游刃有余。通过可转换设计,这些女性模糊了服装类别的界限,“既跨越了速度与力量的疆域,也突破着性别与文化的边界”(Burman,2000:301)。

多功能

积极活动不只是在家中进行体育锻炼。旅行的机会也为中上阶层的女性提供了一种受欢迎的慰藉,使她们得以暂时摆脱令人厌烦的社会束缚。然而,即使是那些享有更男性化行动自由的女性,依然受到服装限制的困扰,而这些限制更难以摆脱。全新的地理和社会自由并不总是转化为穿着上的解放,“因为女性在外行动时,仿佛被迫把‘家’带在身上”(Cresswell,1999)。有些地方对女性身体的限制相对宽松,旅行者们因此常常感叹,回到英国后不得不重新遵循更为传统的习俗。《理性服装公报》(The Rational Dress Gazette)的一位撰稿人曾评论道:“法国社会对女性的理性骑行服装所表现出的宽容,与英国社会的不宽容形成了鲜明的对比”。

尽管在新世纪,旅行在中产阶级和工人阶级变得更加普及,但某些障碍却基本上未曾改变。服装鲜明地体现了女性旅行者所深切感受到的种种张力。它依然在意识形态和物质层面上提醒着“女性的权利、责任与局限”,并且“在决定其行为、使其适应既有束缚方面,扮演着一种无处不在、有时甚至堪称阴险狡猾的角色”(McCrone,1988)。许多女性在对自由的渴望与不成比例地压在她们肩上的责任之间苦苦挣扎。伯克特在论及英国旅行家、作家兼考古学家格特鲁德·贝尔(Gertrude Bell,1868-1926)时解释道:“她渴望被社会接纳,她也强烈地需要打破一切可接受行为的界限,这些就形成了一种尴尬的组合。”(Birkett,1989:28)

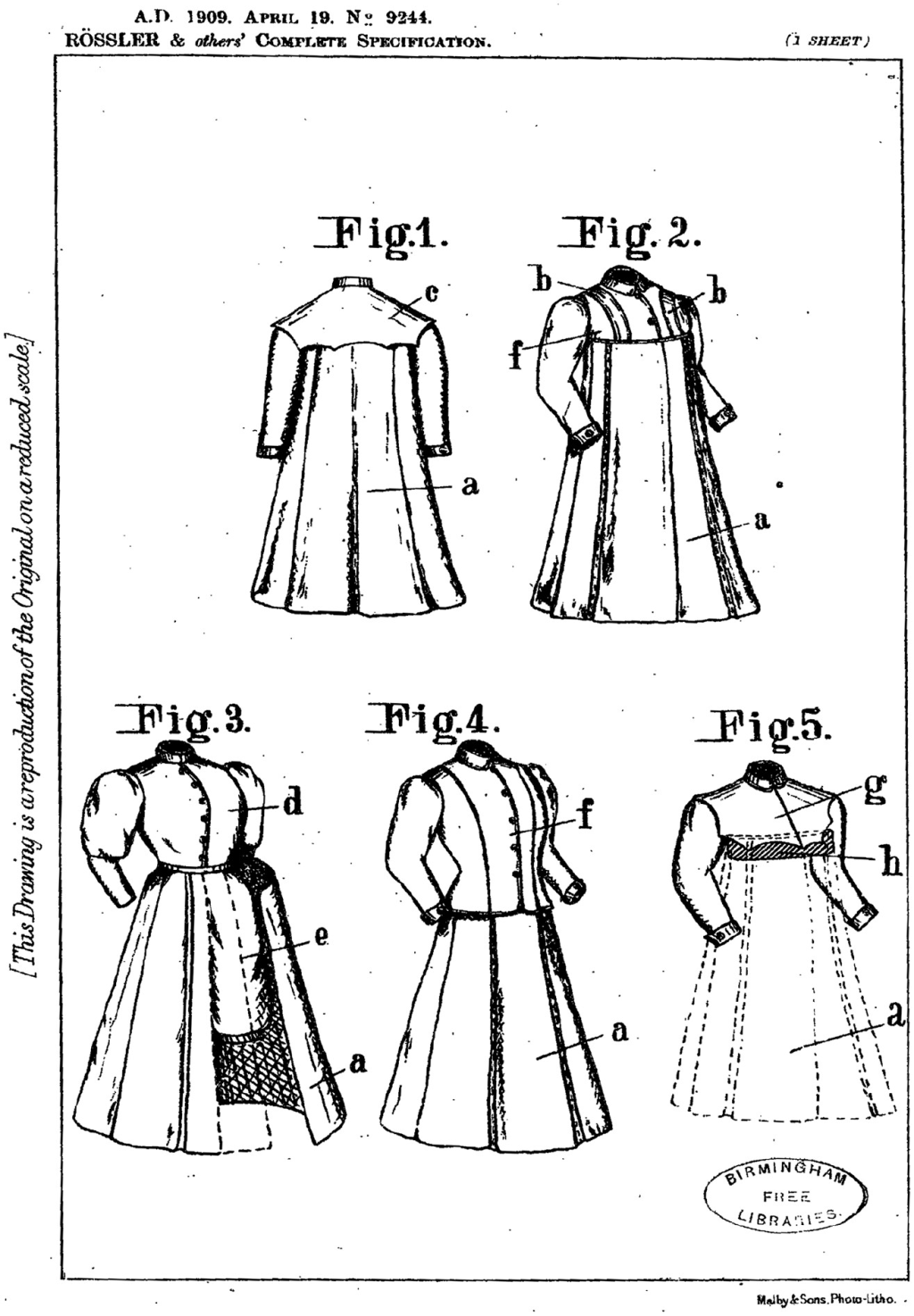

保罗(Paul)、汉诺(Hanno)和弗里茨·罗斯勒(Fritz Rößler)试图解决其中一个难题:那些热衷体育活动的女性旅行时的服装需求。1909 年,他们在英国和法国为一款“女士组合式罩衫与运动服”申请了专利(图四)。这些自称为制造商的人居住在德国萨克森州,他们宣称其发明的核心在于“一款女士运动服,通过简单的操作即可转换成罩衫”。其一个主要目标是“提供一种既轻便又占用空间小,并且能适应旅程不同阶段穿着的服装”。

保罗、汉诺和弗里茨·罗斯勒(Paul, Hanno and Fritz Rößler)于 1909 年设计的“组合式女士罩裙与运动服”(GB190909244A)。

他们的发明通过多个相互连接的部件,巧妙地实现了这些野心勃勃的目标。罗斯勒兄弟解释道:“例如,许多女士在从事登山、滑雪橇和自行车等运动时,会穿着运动灯笼裤,但她们希望在抵达目的地后能换上裙装。然而,由于这会增加行李负担,所以并非总是能够如愿。”他们的发明包含五个部件——定制夹克、斗篷(有袖和无袖)、衬衫、灯笼裤以及可转换的裙子/罩衫——并提供了多种组合方式,以适应不同的运动项目、社交场合、天气条件以及旅行的舒适度需求。

这条裙子相当有趣。它乍看之下是一条普通的及地 A 字裙,但当穿着者解开前襟的纽扣并松开隐藏在腰带处的袢带时,便会发生变化。将腰带向上提至胸部,让袢带绕过双肩,再将前襟扣在先前隐藏的衣片上,裙子便会加宽,摇身一变成为一件从胸部覆盖至小腿的“罩衫”。发明者解释说:“裙子巧妙地配置了纽扣、扣眼、钩子和袢扣,以及按扣,以便适应其不同的穿着方式。”关键在于,这些多样的组合方式旨在实现快速转换,并且“任何女士无需他人协助”即可轻松完成。发明者还特别强调了他们这款组合服装的经济性。

诺布尔(Noble)的可转换服装也具有类似的设计初衷。《淑女》杂志曾报道她在女性旅行者中的应用:“这种极为独特的设计构思十分巧妙,能为游客省去携带大量行李的麻烦”(1895:47)。尽管少部分旅行者有足够的财力购买多套服装并雇佣行李搬运工,但许多人并非如此,或者她们更倾向于独立旅行。诺布尔和罗斯勒服装的穿着者可以轻装简行,在必要时展现出端庄淑女的外表,同时依然能够尽情参与她们喜爱的各项体育活动。

这些发明的接缝与针脚之中,还隐藏着更多的巧思。诺布尔服装中值得一提的是男性化剪裁的运用。“其上衣领口的设计借鉴了男士外套的风格,腰部则采用了伸缩原理,以便在骑车前倾时提供舒适与便利”。这在当时是一种虽不张扬却颇具颠覆性的创举。前倾姿势主要为男性骑行者所采用,用于高速竞赛。而女性则被要求保持直立的坐姿,这既是社会礼仪的要求,也受到女式自行车车架结构及其服装款式的制约。因此,诺布尔的服装巧妙地为女性提供了多种姿态选择,使其能够在公共空间中以不同方式存在与活动。

围绕体育和公民身份的历史书写记载了女性如何运用各种策略、工具和材料,为自己争取空间,或者更常见的是,强行进入公共领域。舒尔茨写到多种形式的“身体力行的行动主义”(physical activism),这些行动“不仅让女性得以发出自己的声音,而且对政治共同体提出象征性的要求,将集会和言论自由权利等民主技术,与她们被剥夺完整公民身份这一矛盾现实巧妙地交织在一起”(Schultz,2010)。尽管多功能和可转换服装不那么引人注目——这正是其设计初衷——但它们至少为穿着者提供了一种想象,甚至是一种物理性的现实:以全新方式存在于世,栖居在空间之中,以不同的方式活动,主张那些因传统性别行为规范而被剥夺或变得难以实现的权利和可能性。这些服装也展示了女性卓越的运动能力,“进一步揭穿了那个曾被用来反对赋予她们选举权(enfranchisement)的女性天生脆弱(female frailty)的神话”(同上:1135)。

目前尚未发现罗斯勒的发明走出档案、投入生产并真正穿在运动女性身上的证据。然而,正如诺布尔的发明在国际媒体上所引发的广泛关注那样,这些设计显然迎合了那些急于摆脱行动自由束缚的女性的需求。伯克特所说不错,许多维多利亚时代的女性最初是通过写作、绘画和诗歌来构想自己逃离社会、开创全新生活方式的。凭借这些创造性的行为,她们“创造了一个具体的、作为旅行者的自己,这使得她们日后能够跨出窗棂,越过花园的藩篱,去实现自己的梦想”(Birkett,1989)。像这些服装专利这样的发明,其尺度看似细微,然而,无论它们最终是否被制造和穿着,它们都蕴含着以多种方式存在、穿行与体验世界的创造性潜力。正如内茨等人(Netz et al.,2019)提醒我们的那样,关注“那些并非处于聚光灯下,但仍能孕育潜在变革的行动者和领域”同样至关重要。

隐藏式

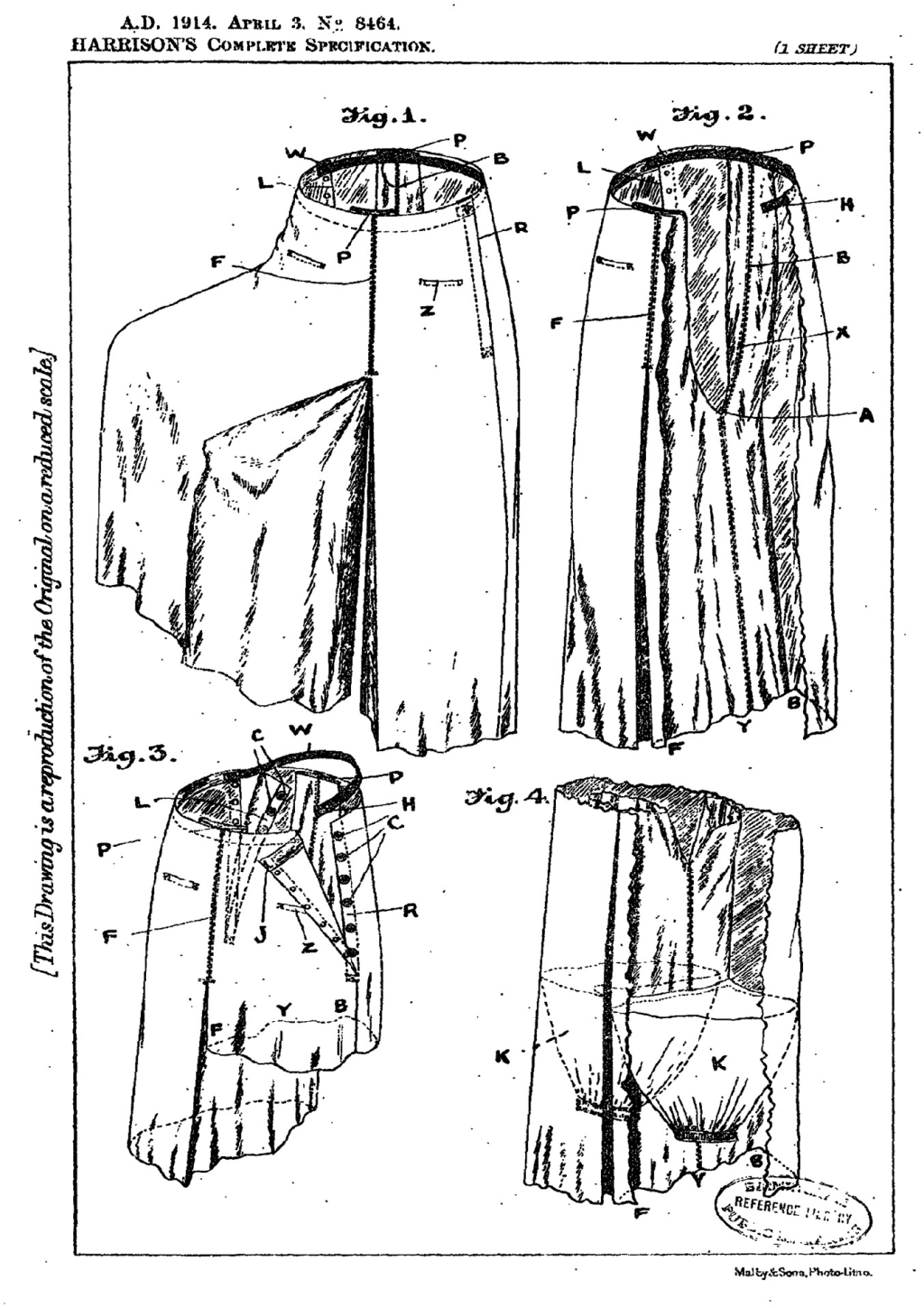

数据集中所有的发明都巧妙地运用了隐藏元素,以实现其多功能和可转换的效果。诸如纽扣、扣眼、拉链、绳索、缎带、袢圈、束带、钩扣以及细微的额外布料层次等看似平凡的部件,通过独特的组合方式或在不寻常的位置进行组装,便能将一件服装从一种形态转变为另一种形态。塞西尔·哈里森(Cecile Harrison)于 1914 年申请的“关于分体裙或类似服装的改进”专利便是一个典型范例(图五)。哈里森是一位居住在西伦敦哈默史密斯比顿路 20-22 号的女装裁缝。她那谦逊的专利名称下掩藏着发明的雄心。哈里森解释说,这款服装“相较于其他裙子具有显著优势”,这源于她“对运动或游戏的特殊适应性”。她显然酷爱运动,因为她声称设计了一款能够“为跨骑或侧骑马、骑自行车、划船、撑篙、登山、滑冰、打高尔夫球或从事任何体育比赛或体育锻炼提供非凡活动自由度”的服装。它所需的布料并不比同类型的其他分腿(bifurcated)服装更多,重量也相差无几,且从外观上看并无任何不同。她解释称,这款服装的新颖性都藏在其内部:“它外观完美整洁,与剪裁得体的普通步行裙、日常外出服或室内穿着的裙子极为相似,不会被察觉是一件‘分体’(divided)服装。”

塞西尔·哈里森(Cecile Harrison)于 1914 年设计的“关于分体裙或类似服装的改进”(GB191408464A)

分体裙出现于维多利亚时代,旨在让女性在遵循性别规范的同时,能够拥抱更为积极的生活方式。这类服装款式多样,从灯笼裤到阔腿七分裤不一而足,但从外表看,它们都能营造出普通裙装的假象。从根本上说,这些设计确保了穿着者的真实意图不会被“察觉”。她可以自如行走、骑自行车、跨骑马匹、徒步、滑冰,在进行其他活动时也普遍更灵活自由。她打扮得积极活跃的身体以及对运动的热忱都被隐藏在光天化日之下。

尽管分体裙的优势显而易见,它的社会评价却是褒贬不一。据说,它是英国服装改革运动的领军人物弗洛伦斯·哈伯顿夫人(Lady Florence Harberton)的发明。1883 年,国家健康协会(National Health Society)举办了一场展览,旨在展示服装和家居装饰领域的进步成果,但同时也发出了警告:“服装必须做到‘卫生、理性且富有艺术感’,但除非它能体现出哈伯顿夫人理念的进步之处,否则恐怕连公众的好奇心都无法激发。”他/她们的观点十分明确:“女士们是不会穿分体裙的”(Western Morning News,1883:2)。

尽管许多女性确实会穿分体裙。但穿着被视为男装的服装也会被看作一种严重的威胁。维多利亚时代的性别角色受到严格的规制,服装与教育、种族和阶级一道,共同塑造了日常生活的方方面面。身着此类服装的女性,不仅被视为闯入了男性的衣橱,更被认为是在通过模仿男性来主张相关的权利、特权和行为举止。如前所述,这些焦虑情绪一直延续到二十世纪。人们担心,骑自行车和其他体育运动会成为通往“诸如攻击性、竞争性、吸烟、饮酒以及对政治问题日益关注等以往被视为男性化特质的门户”(Constanzo,2002)。

希尔德布兰特等人认为,“在主张、实施或预设一项尚未获得法律机制保障的权利时,展演公民身份并如公民一般行事,本身就包含了一定程度的‘假戏真做,直至成功’的维度”(Hildebrandt et al.,2019:5)。整个二十世纪,许多女性都曾试图通过服装来逃避她们备受束缚的生活,或者至少隐藏她们的真实意图。关于女性拥抱男装及其所附带特权的记载不胜枚举。例如,苏格兰作家、女权主义者及服装改革家弗洛伦斯·迪克西夫人(Lady Florence Dixie)便主张,进入男性领域对于女性解放(emancipation)至关重要:“女性,作为女性,可以写作和演讲,但这毫无裨益,除非她们能进入男性的活动范围,分享他们的机遇,进入议会,并证明自己具备统治的能力……让她们乔装打扮吧!”(Newcastle Weekly Courant,1893:6)。哈伯顿夫人(Lady Harberton)甚至更进一步,建议女性“应该身着男装,从而通过计谋进入下议院”(Pembroke County Guardian,1907:3)。肖普兰在论述异装史时指出,我们真正了解的,往往只是那些失败并被识破的人;虽然他/她们“为我们留下了关于他/她们如何规避社会限制的广泛记录……但这不禁引人深思:究竟还有多少人从未被识破?”(Shopland,2021)。与此类似,我们可能永远无法确切知晓,究竟有多少女性曾制作并穿着过那些不那么显眼却具有创造性的运动休闲服装。倘若人们对可转换、多功能和隐藏式设计有更多的了解,女性体育史的面貌或许会截然不同。

口袋是另一种充满实用价值和隐蔽潜能的物质装置,在数百年间激发了无数的创新巧思。[15]本数据集中许多发明家都认识到口袋对于积极活动的女性的重要性。口袋解放了双手,使她们能够操控自行车、挥动高尔夫球杆、紧握马缰,同时还能携带个人物品。从更具政治意义的层面来看,在那个女性自身常被视为他人财产的时代,口袋帮助女性拥有并保管自己的财物。一些发明家对口袋的用途、位置和容量有着非常具体的规定。哈里森便强调,应在裙子的前部或侧面设置“一个或多个具有常规或特殊容量的口袋”。这些口袋的尺寸暗示了穿着者长时间独立行动的可能性。托马则在她位于裙子前部的两个口袋上运用了更为隐蔽的设计,它们巧妙地隐藏了核心的可转换技术。一个纽扣和扣眼被不同寻常地设置在了口袋内部。当它们与后挡布上相应的纽扣/扣眼相连接时,便构成了马裤的臀部。服装内部另外二十个固定装置则最终完成了向裤装的转换。若非事先知晓这些装置的奥秘,其真实用途将始终不为人所知。[16]

哈里森的发明中还有一些值得注意的精妙之处。她提出,她的可转换裙不仅适用于女士,也同样适用于“女仆和儿童”,从而顾及了其他通常被忽视的社会群体的服装需求。她还详细描述了两个侧门襟(即臀部的纽扣开口)的运用,这一设计将腰带分成了两部分。她设计的并非额外的口袋,而是一种便于穿脱的装置。这种独特的连接方式使得“后片可以方便地放下,而不会影响到腰部的前片”。哈里森敏锐地察觉到女性在离家外出时,需要体面且便捷地解决如厕问题。找不到合适的厕所或无法轻松解衣,曾将女性“束缚”于家中。因此,这一隐藏的功能也可以被视为一种公民“行动”。正如怀斯曼所述:“无论在公共领域还是私人领域,使用厕所的经历……都极大地反映了我们的身体如何被感知,以及我们的公民身份如何被想象”(Wiseman,2019)。

结论:超越单一的体育二元论

本文的焦点在于探讨上世纪之交的女性为了参与各种公共体育活动而穿着的服饰。除了行动自由受到社会政治层面的重重阻碍外,她们还面临着衣橱与活动需求不相匹配的困境。传统的女性服装难以适应新兴的活动方式。与男性可以较为轻松地脱减衣物、购买或改造现有服装不同,女性不得不对已有衣物进行调整,借用甚至改造男装,或者亲自动手制作。这些空缺,加之女性对以全新方式在公共空间中存在与活动的强烈渴望,为针对女性且由女性主导的服装发明创造了成熟的条件。

女性运动与休闲服装的发明史是一部涌动着创造力的历史。然而,要发现这些创造力,就要深入探究,既要进入档案之中,也要进入服装之内。我聚焦 1890 年至 1940 年间的全球服装专利档案,探讨了许多专为热爱运动与积极活动的女性设计的发明如何巧妙地运用了可转换、多功能和隐藏式的设计。早期专业或零售领域对此关注的缺乏,加之公共空间中女性身体所承受的独特社会政治压力,共同导致了女性的热爱运动与积极活动的身份认同以一种与众不同的方式浮现:自下而上,或者如本文案例所述,自内而外。

发明家们必须应对诸多难题,这意味着他/她们常常将创新巧妙地隐藏于众目睽睽之下。许多设计并不是为了被看见,而是为了让穿着者能够自主选择在何时何地参与那些可能被社会视为出格的各种活动,或是为了应对变化的环境或不舒适的处境。这些发明可以被视为新参与实践的试验场,也是女性在那个时代争取原本无法获得的权利和应享待遇的一种途径。这些数据揭示了针对主导话语和传统习俗的、鲜为人知的抵抗行为,并证明了女性是社会技术变革的积极推动者,而不仅仅是其旁观者或消费者。

这在当下有何意义?

本文不仅关注这些非凡的发明创造,更着眼于以不同方式参与体育和活动的政治行为本身。尽管许多早期的服装远非理想,并且在提供可转换、多功能和隐藏选项方面存在诸多妥协,但通过帮助女性在往往充满排斥的环境中想象、进入或开辟出属于自己的空间,它们无疑拓展了积极活动的女性的可能性。这些创造性的历史,与那些更为主流的、宣扬胜利与英雄主义的(单一且男性化的)体育叙事形成了鲜明对比。这在一定程度上解释了为何我们今天对它们知之甚少。

我认为,关注并铭记这些鲜为人知的故事,使我们可以在其基础上继续探索。我们可以对那些习以为常的事物提出全新的问题。正如舒尔茨所说,通过“拓宽我们对体育的认知,我们或许能够构建起对女性历史更为细致入微的理解”(Schultz,2010:1135)。倘若这些记述能够成为体育史册的一部分,倘若人们赞扬其独特性,进一步发展其观念,那么今天的体育与休闲服装领域或许早已摆脱了单一和二元窠臼,变得更加多样、包容,富有想象力与创造力。

尽管世事变迁,女孩和妇女在公共场合要展现“运动范儿”并积极活动,依然困难重重。近期的报告揭示,由于多种原因,包括自我意识、性骚扰、装备不合身以及缺乏合适服装等,她们的体育参与率仍然偏低。对于当今的女孩和妇女而言,塑造“运动型”的身份认同似乎与一个世纪前同样具有挑战性。而这种身份认同中不必要的二元对立,既根深蒂固,又问题重重。这些发明故事表明,她们不应被局限于单一的身份认同,也不必被迫接受那些将她们排除在外的规范性形象。制作和穿着那些提供可转换、多功能或隐藏式选项的服装,有助于拓宽所有公民对未来可能性的想象。重新发掘这些发明家及其非凡创造的遗产,很可能为我们提供一种更富创造性的视角,去思考当今公共空间中积极活动的身体的无限潜能。

本文原载于《社会学评论》(The Sociological Review)杂志,原题为《可转换、多功能与隐藏式:1890-1940 年间女性运动休闲服装的发明历程》(Convertible, multiple and hidden: The inventive lives of women's sport and activewear 1890–1940)。文章属于更大的欧洲研究理事会(ERC)资助项目“专利政治:通过服装发明重新想象 1820-2020 年的公民身份”(Politics of Patents: Re-imagining Citizenship via Clothing Inventions 1820–2020),与文章同一主题的专著预计将于明年推出。关于研究者如何通过亲手缝纫和上手制作来理解这些专利本身,可参考项目官网以及作者的其他文章。感谢作者 Kat Jungnickel 授权翻译。

注释:

[1] 英国理性服装运动(English Rational Dress Movement)倡导他/她们所谓的理性服装,反对非理性时尚。

[2] 参见 Campbell Warner(2006)。

[3] 女性首次参加奥运会是在 1900 年。即使到了 2022 年,奥运会尚未实现性别平等。

[4] 2021年,挪威女子沙滩手球队在欧洲沙滩手球锦标赛上因穿着短裤而非比基尼泳裤而被罚款 1500 欧元,以抗议女性运动员的性化。英国残奥会运动员奥利维亚·布林(Olivia Breen)在英国跳远锦标赛上被警告她的短裤「太短」且「不合适」。

[5] 请参阅例如妇女体育基金会(美国) 的报告,以及妇女体育与健身基金会(苏格兰)的报告。

[6] 本项目的语料库包含 320000 项专利。 更多信息请访问项目网站。

[7] 参见欧洲专利局网站。尽管我们也整理了来自其他专利来源的数据。

[8] 并非所有具有创造性的想法都申请了专利,而且专利档案受到阶级、种族、性别和殖民权力关系的影响。

[9] 有关女性早期参与运动服装专利的更多讨论,请参见 Jungnickel(2018)。

[10] 非常感谢POP团队的各位成员(Paul Stoneman、Claudia Di Gianfrancesco、Katja May、Kata Halàsz、Ellen Fowles和Adele Mason-Bertrand)在数据收集方面提供的帮助。

[11] 美国、英国和法国的服装史学家也注意到,在整个十九世纪,男士们「获得了一种在所有社会阶层都相似的服装类型,夹克和裤子」(Crane, 2000:26)。

[12] 随着项目的继续,可能会发现更多,因此本文反映了正在进行的研究的见解。

[13] 女性技术史的痕迹向来支离破碎且分散。

[14] 参考词典定义。

[15] 在更大的项目专利数据集中,有超过 25000 项关于口袋的专利。

[16] 因此,许多具有历史意义的女性可转换、多功能和隐藏式运动服可能仍然不为人知,并且在博物馆和个人收藏中未得到重视。