徐之凯评《突如其来的勇气》|早熟的抵抗

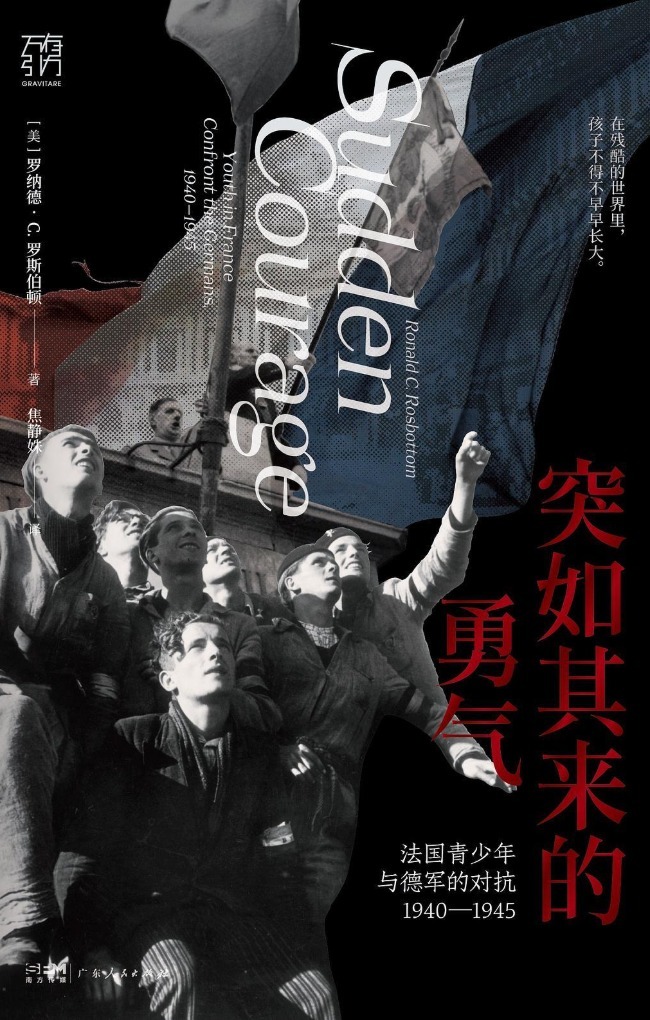

《突如其来的勇气: 法国青少年与德军的对抗,1940—1945》[美] 罗纳德·C.罗斯伯顿著,焦静姝译,广东人民出版社|万有引力2025年1月出版,344页,88.00元

1964年,在印度支那与阿尔及利亚战争惨败的阴影之下,再次掌权缔造了第五共和国的戴高乐做出决定,将二战时代表自己奔走本土、整合国内抵抗力量并因此壮烈牺牲的著名抵抗英雄、抵抗运动全国委员会建立者让·穆兰(Jean Moulin)的遗体移入先贤祠,以期整合殖民危机与左翼思潮下日益支离破碎的法兰西。“抵抗”似乎由此与法国政治结成了莫名关联,“抵抗英雄”仿佛成了献祭的柴薪,被无能为力的执政当局献于祭坛以团结人心。

2015年,陷于政局左右分裂的弗朗索瓦·奥朗德将四名二战时期抵抗英雄的灵柩迁入先贤祠;2021年,遭到“黄马甲”运动痛击的马克龙宣布将曾参与抵抗运动的法国黑人女星约瑟芬·贝克入葬先贤祠。然而,无论是在野党对政府大搞“死人政治”的攻讦,还是学界对二战时期维希法国镇压屠杀的揭露,抑或民间对执政者就纪念政策鼓吹“政治正确”的厌倦,都蕴藏着一个被战后法国社会所忽略的尖锐事实——这些被法国执政者极力攀扯的“抵抗英雄”原貌,并非那入葬棺木中故去良久的尸身,或纪念活动中已颤巍踟蹰的耄耋老人所能体现。在那场艰苦卓绝的残酷地下斗争之中,他们是以青年之身活跃于历史舞台之上。沧海横流之下,不是英雄的光环,而是无数赤子之血汇成抵抗之潮,将法兰西导向光明彼岸。

“法国困境”中的“迷惘一代”

在法国人眼中,一战是法国获得了最终胜利的“伟大战争”(Grande Guerre);然而这样一场胜利是以在西线战壕里打光了整整一代人为代价的:27%的青壮年男性服役,一百五十万人死亡,两百万人伤残,伤亡是英国的两倍,德国的三倍,美国的六十倍,四千万人口中的5%受到战争摧残。法国工业发达的北部成为了“施里芬计划”炮火下的废墟。即便是幸存者,也在肢体伤残、骇人伤疤与心灵创伤之下难以重归社会——二十世纪二十至三十年代,法国少了一百多万新生儿(42页)。战后席卷而来的大萧条使这种无力感更甚——历史学者欧根·韦伯以《虚无岁月》(The Hollow Years:France in the 1930s)为题描述法国二十世纪三十年代这个错失机遇、政策失当、经济萧条、外交失败的年代。

在“虚无岁月”的十年中成长起来的孩童,被迫在一战的阴影之下猝不及防地经历又一场灭顶之灾。法国政府吹嘘的“和平主义外交”被证实不过是绥靖妥协;法国军方言之凿凿的“自两千多年前中国人建造长城”以来最大的防御系统马奇诺防线,被德国军队轻松绕过。在“战时保密”的借口隐瞒下,法国青年毫不知情地看着上一代人构成的第三共和国政权弃守巴黎逃奔南法;在“将军出山力挽狂澜”的宣传鼓动下,懵懂看着一战抗德英雄贝当对希特勒握手投降。

今天,历史学界把1940年战败后的法国局势定义为“法国困境”(French Dilemma):法国作为二战中唯一一个与德国签订“合作”协议的欧洲国家,既面临德国对其大部分地区的全面控制,又有着一个法国政权来控制号称“自由”的其余地区。这种史无前例的灾难让一代青年陷入了迷惘:“历史粗暴地闯入我们的家,开始颠覆我们的整个价值体系”。一个目睹了溃败的14岁法国男孩发出了这样的疑问:“我们的朋友去哪儿了?我们的盟友呢?我们能相信谁?谁?”(67页)不需要地图来显示,不需要军事家来分析,此时十几岁的孩子都能看出败局已定:当他对几个德国士兵懒洋洋地看守的一大群缴械法国军人大喊“快跑!”的时候,回敬的却是小声点以免德军发现的示意,与“回家吧”的消极应对。上一代已不可理喻地放弃了抵抗,而抵抗的意志却在突破过去的迷惘。

“早熟的抵抗”

作为“成熟”的标志,人们往往会以接受对自己的伤害来达成妥协,却忘了最基本的是非对错。“成熟”的第三共和国政客们直截了当地选择了逃跑,更为“成熟”的贝当则选择了“合作”——或者说通敌,似乎战争结束息事宁人才是唯一要务,才不耽误老元帅让法国“继续伟大”。

然而,青少年是战争最直接的受害者,甚至在战争未起之时,就成了当局算计安排的“棋子”。第三共和国在最后几个月时间里,面对封锁威胁与战争准备,便开始建立一套粮食供给体制。这一体制旋即为维希政权所接手,沿用到二战结束:从1941年7月起,政府宣布建立一档“J3”的人口等级,指代“13-21岁青少年”。国家第一次正式定义青少年,却是在战争失败限制粮食分配中做出的。相对应的,是这一代法国青少年所蒙受的苦难:在德国人平均每日热量供应超过3000卡路里时,成长中的法国青少年每日只有2000-2400卡,而法国民众平均摄入量实际不足1200卡(124页)。且在成人被俘虏、征发、老病之时,青少年实际上成了为家庭搜寻食物的先锋支柱。法国这一代的女性与青少年因此大多在战后成了囤积者。对于他们来说,二战就是一场长达六十个月的漫长饥荒。

物质上的匮乏伴随着精神上的饥渴。维希政权的教育部上来就停止了1918年以后的法国历史教学,贝当的头像与维希标志遍布大街小巷,试图通过元帅的威名重整一个“合作”的国家。维希政府想尽办法让法国青年失去活力:剥夺他们的公共舞台,要求无条件服从,把他们安置在阴郁的法西斯青年组织进行监督,把他们送往德国人手下充当强制劳工。青年事实上并未得到维希政权的保护,贝当许诺的极端民族主义未来也毫无吸引力:在青少年眼中,这位他们父辈崇拜的凡尔登胜利英雄,不过是一个向希特勒乞怜的失败傀儡。他们更倾向于在爵士乐的音乐舞步中,在电影院的放映暗室里,在深夜的收音机频道彼此联络,沟通讯息,发出不甘于现状的声音。

青少年投身抵抗的参与方式逐步深入:从游行示威,团结一致发出自己的呼声,到骑着自行车游走于小道之中,用传单海报捉弄德国士兵与法国警察,再到有组织地搜寻积累资源,集结力量打击占领当局与维希政权。1940年11月11日,在法国一战战胜德国纪念日之际,青年学生引领的大批人群走上香榭丽舍大街,呼吁释放反法西斯的物理学家朗之万。在当局禁止的《马赛曲》与《国际歌》中,青年们扛着“两根钓竿”(deux gaules)向远在海外坚持抵抗的戴高乐(de Gaulle)致意。消息传到伦敦,让这位铁面领袖的无情双眼突然间有了泪水。纳粹的羁縻、维希的宣传对于他们收效甚微,法国青少年已成为不可忽视的存在,正越来越认真地对抗法西斯的无情暴政。

1941年6月,随着巴巴罗萨计划的启动,《苏德互不侵犯条约》破裂,之前被斯大林的限令束缚的法国共产党得以放开手脚,组织大规模的地下抵抗运动。青年们起初混乱、缺乏计划的行动,开始得到党派的组织与人民的支持而迅速发展壮大,形成坚固稳定的抵抗力量,投入到更广泛且更激烈的抵抗运动中去。

与此同时,伴随着纳粹在法国境内实施种族灭绝,法国犹太人也开始为保全自己和家人的生命投入到你死我活的抵抗之中。1942年5月,所有6岁以上的犹太人都被要求佩戴黄色的六芒星,面临纳粹与维希警察的“围捕”。家庭的安危迫使犹太儿童青年也必须参与其中,共同应对种族灭绝的暴行。“当一个孩子不得不佩戴那颗星的时候,他就不再是孩子了;他突然间长大成人,被夺去童年和纯真,过早地成年了”(210页)。

而现代武器与物资的加持,使得缺乏成人体力与经验的青少年同样可以与武装到牙齿的敌人周旋——小孩的手指便足以扣动扳机。对于侵略者而言,1940年6月以来的“轻松占领”结束了。1941年8月,一名德国海军实习生在巴黎市中心地铁站被一群年轻枪手刺杀,德军为此发起残酷报复。抵抗不再只是歌声和口号,而必须付诸战斗与鲜血。

本书的作者罗伯斯顿,将青少年的抵抗定义为“早熟的抵抗”(précocité résistance),认为他们的行为“不成熟,容易冲动,没有经历过生与死”,是“突如其来的勇气”所致。诚然,他们参与抵抗的动机千差万别,缺乏目的性,从判断到行动往往仓促武断,效果也常常难以达到预想。但几乎所有研究这一时期的历史学家都赞同,抵抗行动本身的意义实际上和外部的军事行动同等甚至更加重要——在战败后的法国,民众陷于死气沉沉的境地,抵抗正是向这汪死水投去的石子,无论多么微小,都能带来引发变局的波纹。法国青少年们看似“自不量力”的设想,仿佛“不计后果”的举动,本身便影响着自三十年代来一直浑浑噩噩、沉湎于利益权衡的法国社会。如同冲向风车的堂吉诃德,曾经迷惘,饱受战败占领之苦的“J3”们,凭着突如其来的勇气向全欧洲有史以来最强大的暴力机器发起冲击。

镇压与牺牲

抵抗顺利时,胜利就是抵抗;抵抗不利时,牺牲便是抵抗。对于法国抵抗运动中的青少年来讲,他们面临的是远比“敌我”更为复杂的局面。从1940年6月法国战败,到1942年11月纳粹撕破最后的伪装占领维希领土为止,法国领土上存在着“占领区”与“自由区”两个概念不同的区域。在维护“秩序与安全”的借口下,作为占领者的德国国防军重新祭起一战时便已在比利时施行的“人质政策”,在最高统帅部凯特尔元帅下达的指令中明言:“元首已经下令,为尽快粉碎这场抵抗运动,必须采取雷霆手段。我们可以大致认为,对于一名德国士兵的死亡,将50-100名共产党人判处死刑是合适的惩罚。”

然而,德军根本没有足够兵力占领一个幅员如此辽阔的国家,维希政权的跟踪逮捕远甚于盖世太保的作为。从1940年到1945年,德方处决的人质和抵抗者达4000-5000人;而仅是维希政权旗下专门针对法国共产党的“特警队”(Brigades spéciale),便在1941年8月至1944年8月的三年里逮捕了3000多名年轻的地下党员(27页)。二战期间超过90%的犹太人、共产党或其他“抵抗分子”,都是被法国警察围捕的(230页)。1942年6月以后,盖世太保和党卫军甚至取代国防军,成了维希政权法国警察的监督指挥者,逮捕行动愈加猖獗,搜身检查日益频繁。今天一些德国的历史学家,基于“国防军纯洁无瑕”的理念,声称国防军的“优柔寡断”是其“军人良心”的体现大加吹捧。然而,新近公布的档案史料显示,国防军相对而言的“收敛低调”,并非出于道德考量,而是现实使然——他们作为实际的占领方,更加深刻地清楚抵抗运动被镇压激化的后果。

在法国战败后最初那段风雨如晦的日子里,德国占领者、维希政权及其党羽、抵抗者无疑都是少数。浑噩失望中只想度过眼下日子的大多数人,成为了各方所要争夺的对象。望风而动,骑墙投机是普遍现象,如历史学家马克·贝利埃所言:“国民中有一大群人手里握着好多张牌,玩着双重甚至三重的欺骗游戏”(295页)。在占领初期,许多法国公民认为抵抗行动无论武装与否,都会刺激紧张的德国军队,为自己招来危险。而国防军则以“人质政策”绑架民众,放出维希的鹰犬爪牙代替自己搜罗镇压,以此要挟大多数法国人对国仇家恨默默不闻。如果抵抗者深思熟虑,对于付出的代价锱铢必较,意图以上帝视角通观全局实现某种“理性抵抗”,抵抗要么在宏观视野下处处受制,要么在诸多利益关系掣肘下难以执行,无法真正发动群众。而法国青少年的激愤,在情绪、心理和自尊上影响了那些消极应对的大多数人。眼前发生的事情迫使他们立即做出直指内心的决定,且无暇考虑由此引发的种种后果。人们要么出于爱国团结的意识受到感召,要么因为被占领者连坐报复的恐惧加以掩护,都不得不对于青少年的作为做出响应。于是,抵抗运动便在青少年的带动下打开了占领时期人与人之间隔绝的障壁,结为大潮,向占领时代的法国席卷而来。

在“人质政策”因抵抗运动兴起而失去威胁作用后,作为占领者的国防军开始将镇压作为一种政治作秀而非军事行动来执行。军方厌恶来自党卫队和盖世太保的权力干预,又感受到维希政权尝试争夺一定主权地位的威胁,因此大张旗鼓地将公开的军事审判作为力量展示。1940-1944年发生的数千逮捕事件中,青少年成为了主要目标。纳粹力图展示年轻的被告以吸取公众关注,刻意让他们在审判中蓬头垢面来引发厌恶,再集体押赴瓦莱里安山处决彰显占领军的威慑。一向古板的国防军,甚至不惜动用了希特勒最为厌恶的现代艺术进行宣传——用抽象风格拼接人物肖像与破坏场景的“红色海报”(l'Affiche rouge)被大量张贴刊载(244页)。然而效果却适得其反,在暗夜沉沦之中的法国民众看到的是:艰难困苦、颠沛流离的年轻人尚且不惧镇压,不懈抵抗,为国家的自由与尊严甘愿牺牲。愧疚与愤怒成为了抵抗运动扩大的先声。

值得注意的是,在抵抗者之中,还有着一个更为特殊的群体——女性抵抗者。她们不仅要抵抗法西斯政权,更要抵抗整个法国传统社会普遍存在的性别偏见。

二十世纪四十年代,法国社会还在用十九世纪的行为规范要求女性,她们的才华无处施展,权益无从保障。大革命近一百五十年后的法国妇女,却如同千年前雅典奴隶社会的妇女一般,无法以公民身份投票,要通过父亲或丈夫打理财务。然而,抵抗运动没有让女人走开。她们凭借年龄和性别的掩护起到了前所未有的作用,但也因此做出了更大的牺牲。一旦被捕面临处决,女性要被送到德国本土施加侮辱性的斩首;即便战后论功行赏,全法国一千零三十八名受勋者中也只有六名女性获得了1940年颁发的解放勋章。

但也正是在地下抵抗中,法国女性第一次有了平等地直面斗争的机会。在情报网与游击战的艰难困苦中,她们与战友并肩战斗,被超乎性别差异之上的团结友爱之情所羁绊,在一个非亲非故却同生共死的大家庭里共存:“我们唯一的力量就是彼此之间强烈的感情,这种团结使我们为着共同的目标,赌上自己的生命去帮助别人”(276页)。战后,感受到对女性抵抗者亏欠的戴高乐,在1944年法国刚刚解放之时便推动了女性选举权的确立,使得法国女性成功在战争结束的1945年投出自己的庄严一票,真正成为法兰西共和国的一员。

小结

罗伯斯顿的这一著作,带领读者以法国青少年的视角,重新回溯了二战法国占领时期的黑暗岁月与抵抗运动的艰苦卓绝。毋庸讳言,作为一名高校学者,一名美国成人,作者与叙述对象的身份差异与视野分歧使得这部著述存在不少矛盾之处。他一方面直白地声称,无论一战还是二战,没有美国的介入法国都难以最终取胜,抵抗运动的实际意义不过尔尔;但他又不得不承认,没有抵抗运动,尤其是青少年对于占领状态下法国社会的颠覆,法国难以凭借单纯的军事胜利摆脱三十年代以来的颓势。即便对于论述的主体——青少年,罗伯斯顿所抒发的感情也是极为复杂的,其抵抗行为的“不成熟”、“愤世嫉俗”的无预案非理性特点被屡屡刻画强调,但又被他视作打破法国陈旧社会范式,击碎法西斯政权操纵的意外利器,“突如其来的勇气”因此被他引为贯穿全文的主题。

时至今日,围绕着战时法国地下抵抗运动具体成效的争议仍然不断,各方评价观点不一而足。但毋庸置疑的是,“抵抗”本身就是一种战果。在法西斯高压之下,怎样算是“抵抗”?并不一定是枪击、纵火、爆炸这般轰轰烈烈的行动;传播战事真相的讯息、传递简单的情报,甚至只是扎爆德军的轮胎都能够破坏占领状态,提高占领的成本。无论“抵抗”的范围与效果多小,哪怕只是街头“戴高乐万岁”的涂鸦,都能够通过占领区传播开来,产生难以预料的后续影响。尽管抵抗者们无法一直得胜,但至少能持续给占领者施加压力,让他们不敢掉以轻心;至少能让被占领者在镇压与牺牲中醒悟,使抵抗的精神传递给更多人。曾经迷惘的这一代法国青少年,正是怀着改变世态的热望,对抗纳粹和维希这两个前所未有的残暴政权。他们没有经历过一战的荣光与二十年代“庞加莱繁荣”的富足,体验的只有时代的迷惘与战败的艰难,甚至谈不上合理的计划与长远的目标。文天祥曰“时穷节乃见,一一垂丹青”,魏征言“人生感意气,功名谁复论”,也正是这般天真的勇气,感动并唤醒了他们曾经麻木的亲人、朋友、邻居和同胞。

1944年2月,早在诺曼底登陆之前,在贝当宣称“无力再战”的法国,抵抗力量连结起60余万内地军(FFI)与占领军抗衡;8月24日,巴黎市民拿起武器构筑街垒,夺回自己的首都迎接盟军入驻。我们今天看惯了法国战后的政权更迭、党派倾轧,却忽略了其最初也最为单纯的开始:新一代的法国人度过了迷惘,正通过抵抗争取一个新的法国。此举意义远超战场胜败、伤亡比例、战果多少——国家的未来,正在为国家争取未来。