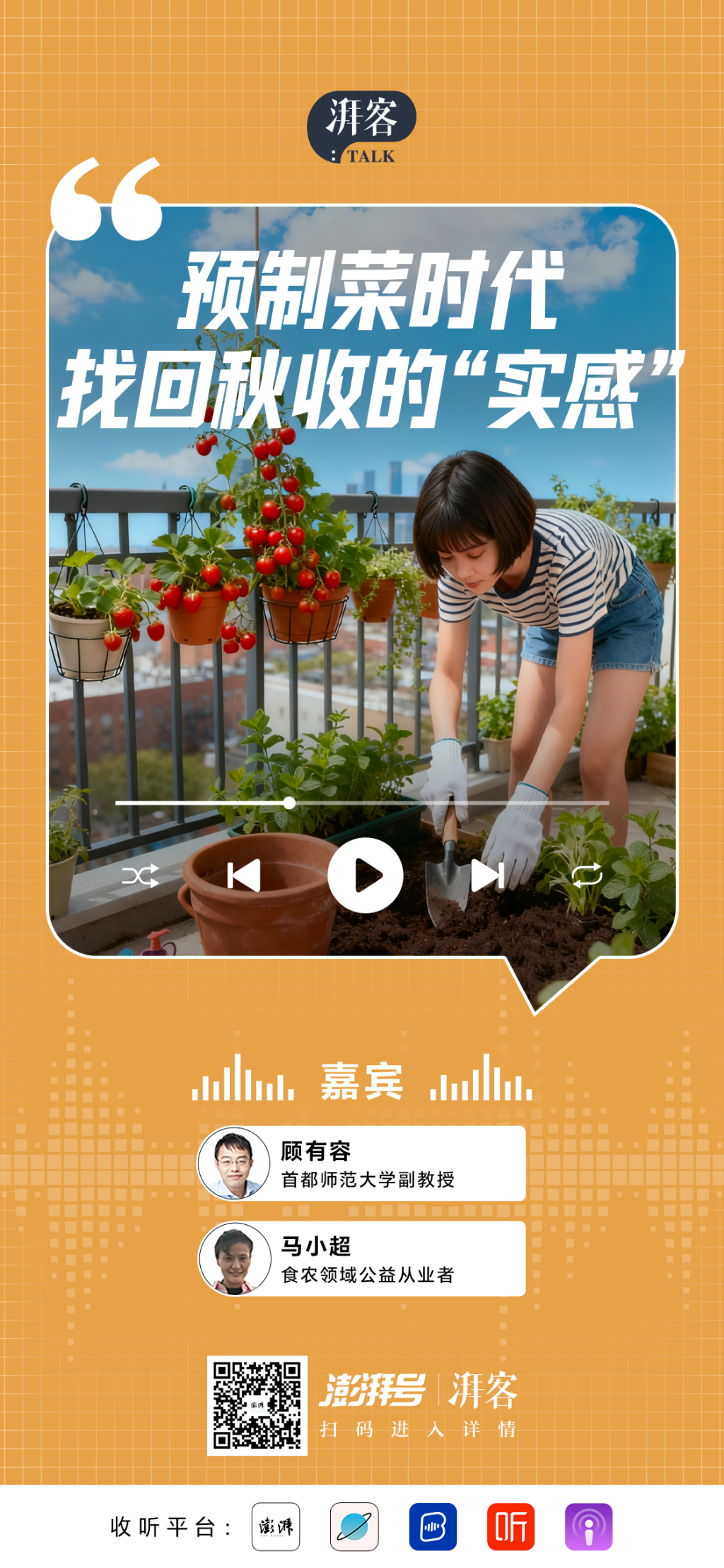

预制菜包围下,“秋收”的味道去哪儿了?|湃客Talk

秋分时节,本是稻浪翻滚、瓜果飘香的传统丰收时刻。然而如今,超市货架上的西兰花、西红柿、黄瓜等蔬菜四季常驻,“青黄不接”这个词,已悄然从现代人的生活词典中消失。

当预制菜成为热议焦点,当外卖变成日常选择,我们与土地、与食物之间最本真的联结,正经历着怎样的改变?

在首都师范大学副教授顾有容看来,农业与食品生产的工业化是不可逆的趋势。但他也指出,市场有时并不理性——比如对“甜度”的过度追求,会让作物失去原本丰富的风味。

与此同时,在市场和味蕾的双重选择下,我们餐桌上的“新”与“旧”正在微妙更迭。食农领域公益从业多年,马小超曾参与种子保护工作。她在河北王金庄村见到这样一个场景:村民们至今仍在梯田里轮作上百种作物,社区种子库中保存了百余种地方品种。“地种百样不靠天”,不仅是农民的生存智慧,更是与自然共处的朴素哲学。

尽管育种技术和物流系统带来前所未有的食物多样性,越来越多人却开始转身走向阳台,尝试亲手种植。预制菜的兴起,在某种程度上像是一面镜子,映照出现代人复杂的情感:我们拥抱便捷,却仍本能地渴望与土地的真实连接,向往“从田间到餐桌”的自然状态。

本期《湃客Talk》邀请植物学家顾有容与食农实践者马小超,一起聊聊秋收背后的品种迭代、文化记忆与土地情感,探讨我们与食物、与自然之间那些“剪不断、理还乱”的深层联结。

*点击下方收听本期节目

【本期主播】

陈玉坤 湃客编辑

【本期嘉宾】

顾有容 首都师范大学副教授、植物学家

马小超 食农领域公益从业者

【内容节选】

*以下内容为基于节目录音的口述稿,仅对语法与用词稍作修改。

餐桌变迁:那些“味觉消失事件”

顾有容:只要你愿意多花点钱,就能买到更好吃的西红柿

每个人的饮食偏好不同,餐桌变化也因此各异。例如轻食中以西兰花为主是出于健身需求,并非其他食物消失。

从长远看,数千年来蔬果粮食种类确实在变迁,如古代的“葵”“杏菜”已被更高产、耐运输的品种取代。但就人的一生而言,市场种类实则更丰富。

以西红柿为例,我国蔬菜供应经历了从无到有再到优的进程。上世纪八九十年代,为保障供应,多种植耐储运的品种,但口感较差。如今物流发达,柔软美味的品种得以广泛流通,消费者既可选择低价耐储的西红柿,也可购买“普罗旺斯”等风味更佳的品种。

我常逛各地菜市场,发现售卖的品种都是经市场筛选。如21元三根的彩椒或甜味水果椒,定位是尝鲜,不必对营养和口味期望过高。

马小超:蔬果没有“青黄不接”,但“老味道”却慢慢消失

如今我们一年四季吃的食物越来越相似,西兰花、西红柿、黄瓜等蔬菜在超市随时可见。过去所谓的“青黄不接”——春夏和夏秋交替时的蔬菜短缺期,如今已逐渐消失。

虽然市场上品种看似更多,但具体品种间的细微差异,如西红柿的风味变化,往往被忽略。只有在生吃时,口感差异才较为明显。

而玉米品类则日益丰富,出现了水果玉米等新品种,传统的老玉米却逐渐难寻。品种的更替,正悄然发生在我们身边。

年轻一代口味愈发多元,物流的发达使他们能轻松品尝全国各地食物,也更愿意尝试新口味。而父母辈则更愿意自己做些发酵食品,比如酸菜、西红柿酱等。

顾有容:市场对高甜度的非理性追求,让阳光玫瑰“跌落神坛”

“野生的就一定比家养好”的观念,是个误区。人类万年育种史证明,好品种需要培育而非野生。但市场导向并不总是理性的。

比如,白色草莓是引入了野生白草莓的基因,除了颜色和香味稍有特色外,其口感甜度不如好的红草莓品种。很多人尝过一次,就不会再买了。

而软枣猕猴桃,则是中国原生的野果,近年来得到重视。此前,它在日本和欧洲有较长的培育历史。目前,本土育种已取得显著进展。

还有阳光玫瑰葡萄,原产国日本对其果实质地和香气指标都要求非常严格;但在国内推广时,大家只盯着“甜度18”这一个指标,其他因素全被忽略了。

现在阳光玫瑰的价格是跌下来了,但品质变得非常糟糕。很多人尝过之后都觉得,除了甜之外毫无特色,反而还不如巨峰这类风味更丰富的传统品种。

马小超:被认为是转基因的新品种,其实才是“老味道”

很多人第一次见到黄、绿西红柿时,以为是转基因新品种,其实它们都是被遗忘的老品种。只因皮薄难运输,一度退出市场。如今农友为丰富品类重新种植,消费者反而觉得新鲜。

除了种子,种植过程也很关键。有农友跟我聊:种植的时候不能给作物“太好”的条件,比如适当缺水、减少肥料,反而能激发更多风味物质。

近年来,农户盲目跟风种植的情况减少,更多生态小农通过小众渠道销售,自主定价,按需生产。但小农仍面临困难:杂交种子无法留种,依赖公司供种,一旦断供,只能更换品种。

秋收记忆:土地、人与食物的情感联结

顾有容:老种子发烧友,为市场找回丢失的风味与多样性

想要保持蔬菜水果的多样性,不一定非要追求新品种,很多时候反而要靠挖掘那些被遗忘的“老味道”。

我认识一些专门收集“传家宝种子”的人,他们大多是农业从业者或者爱好者,有的人甚至痴迷于某一个特定品类,比如番茄或者辣椒。他们会搜集各种各样的种子,在自己的田地里精心种植,然后分享或者出售给同样感兴趣的人。有些做得很成功的,还会直接出售这些特色品种的果实。

正是他们的努力,为我们保留下了更多样的果蔬品种。如果有机会的话,大家不妨尝试一下这些品种。它们的风味和口感,相比市面上那些千篇一律的商业化品种,真的很不一样。

罗素说过一句话:“须知参差多态,乃是幸福的本源。”我常常鼓励朋友和学生们,不要过早限制自己的口味偏好,尽可能多地去尝试不同的食物。重要的不是你吃过多少种“好吃”的东西,而是在这个过程中,感受到多样化本身带来的愉悦和惊喜。

从一个“吃货”的角度来看,这或许正是保护农作物多样性的另一个重要意义。

马小超:在河北王金庄,我见到了农民对粮食的敬畏

在河北太行山深处的王金庄,我们深切感受到了农民对粮食的敬畏。这个以梯田闻名、入选世界农业文化遗产的村庄,几乎每家二楼都储存着可食用数年甚至十几年的粮食,源于艰苦环境培养的危机意识。

当地社区种子库保存了上百种作物,以耐旱豆类为主,也是重要的蛋白质来源。他们还践行着"地种百样不靠天"的古训,通过种植多样化品种确保收成。

最令人动容的是,村民在冬至日会给家里的小毛驴煮面表达感谢,因为这些毛驴是梯田耕作的主要帮手。

保护老种子绝不是怀旧,而是必要的行动。种子保护主要有两种方式:一种是存在基因库的“迁地保护”,另一种是每年在地里种植留种的“就地保护”。

这两种方式都是为了保存作物基因。基因多样性不仅能帮助我们培育新品种,更是有助于应对病虫害和极端天气的关键。

比如江苏昆山有农场复种了曾经作为贡品的“苏御糯”糯米,花了多年时间才让它重新适应环境。但有关这个品种的使用和烹饪方法,还有待挖掘。

还有一个例子是金华的两头乌博物馆,通过展示当地特色猪种,让游客在参观中理解保护生物多样性的意义。

顾有容:我们对土地的情感因食物的富足而淡化,这并没有对错之分。

无论是亲自种地、体验农活,还是在家做饭,都是非常耗费时间的事情。而时间,恰恰是当下年轻人最稀缺的资源。

中国人对土地的这种深厚情感,其实源于很长一段历史中,我们必须依靠与土地的直接联系才能生存下去。然而现在食物供应充足,这种依恋正逐渐淡化。甚至有不少人觉得,苹果就是超市货架上长出来的。从某种角度说,这也是社会发展的表现——人们不必亲自种地,也能衣食无忧。

我也不鼓励大家盲目去挖野菜、采野果或者摘野蘑菇。除非你百分百确认可食用,否则千万不要随便把野外植物或蘑菇往嘴里放。

今年我们已经看到很多关于“打野”热潮的反思。以前的采摘活动规模小、很分散,大家也就是采点自己吃的量。但现在完全不同了——在社交平台的流量驱动下,很多人采摘的首要目的是为了拍照出片,其次才是食用,加上缺乏节制、参与人数众多,给野生植物种群带来了巨大的采集压力。

马小超:我们一边疏远着真实的土地,一边在阳台上努力重建与自然的连接

作为80后,我深切地感受到我们这一代人离土地越来越远了。我小时候,很多朋友都有在爷爷奶奶家的小菜园里过暑假的经历,但现在的孩子恐怕很少有这样的机会了。

还有一个现象是,年轻人离土地越远,对西方快餐文化的接受度反而越高,这仿佛成了两个极端。

很多人把田园生活想象得特别美好,比如现在年轻人热衷“阳台种菜”。我们有个“阳台农夫”微信群,特别活跃,里面有些菜友非常专业,从土壤改良到灌溉系统都搞得明明白白。种菜这件事,其实成了连接人与人之间的一座桥梁。

不过,如果你真的想开一个小型农场,那需要掌握的技能就太多了。不光是要把菜种出来,还得懂市场、会销售。

所以不鼓励大家盲目“入坑”。食通社专门设立了生态农业实习生项目,建议那些想返乡创业的年轻人,先来农场体验几个月,看看自己是否真的适合。

未来的餐桌:回归传统还是拥抱科技?

顾有容:农业和食品生产的工业化是必然趋势

在我看来,预制菜在保障人人能吃饱这件事上,有它的价值。农业和食品生产的工业化是必然趋势。要想让越来越多的人吃上达到平均质量水平的食物,我们必须依靠工业化生产。

另一方面,人类对食物多样化的追求永远不会消失。只要社会不发生像《流浪地球》那样的巨变,这个趋势在未来几十年应该不会改变。

所以我觉得,到2055年,我们的餐桌可能不会和现在有太大不同。那些所谓“自然环境下生长”的食物,价格也不至于涨到普通人无法接受的程度。

说到最喜欢的秋天的味道,我会选柑橘。但说实话,如果世界上只剩下柑橘这一种味道,那活着也太没意思了。只有多样化,才能真正带来幸福感。

马小超:但愿未来餐盘中,仍能尝到泥土孕育的鲜活滋味。

基因编辑技术被称为“第二次绿色革命”。与第一次绿色革命提高产量的目标不同,这一次我们既期待更丰富的口感,也担忧潜在风险。

也许未来只有从干净土地里长出的食物才会成为奢侈品。所以我希望,到2055年,我的餐盘里还能有真正从土壤中孕育出的新鲜蔬菜水果,哪怕它们变得昂贵。

前几天我在朋友院里吃了铁锅炖大鹅,锅边贴了一圈用新玉米磨面做的饼子,那份香甜让我难忘。

我们都希望餐桌永远丰富多元,秋天的味道也该如此——酸甜的苹果、梨子、新磨的玉米面、飘香的面粉……但如果只能选一种,我可能会想起柿子。那饱满的颜色,就是秋天丰收最好的象征。

【时间轴】

01:12 秋天的第一个南瓜,有几个人认识?

04:31 西红柿的逆袭:从“钢铁硬汉”到“柔软甜心”

09:09 21元三根的彩椒?它不是来填饱肚子的

12:23 白色草莓:除了能拍照,还剩什么?

16:36 “葡萄爱马仕”如何跌成“葡萄大路货”?

23:11 小农的无奈:爱种的品种怎么没了

25:15 这个世遗村庄,冬至给小毛驴煮面

36:31 阳台种菜:种的不是菜,是焦虑的解药?

43:18 年轻人返乡种地?别把腰练废了

44:50 2055年的秋分早餐盘会出现什么?

51:46 预制的秋天味道,植物学家怎么看

在小宇宙·荔枝·喜马拉雅APP,

搜索“湃客Talk”关注我们

策划、主播/陈玉坤

监制/徐婉

实习生/李欣晔

本文为澎湃号作者或机构在上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表的观点或立场,仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。