答·辩|雷震回应书评:传播即政治

【按】“答辩”是一个围绕文史类新书展开对话的系列,每期邀请青年学人为中英文学界新出的文史研究著作撰写评论,并由原作者进行回应,旨在推动研究成果的交流与传播。

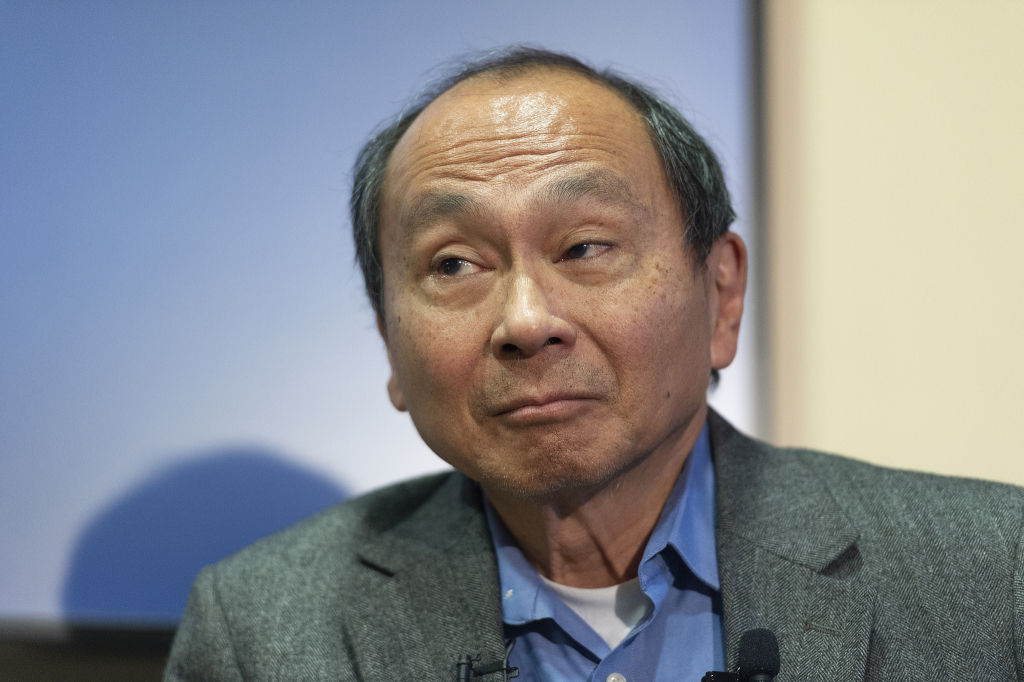

本期邀请北京大学科学技术与医学史系助理教授John Alekna(雷震)与两位年轻学人一同讨论其新著Seeking News, Making China(《探寻新闻,塑造中国》,斯坦福大学出版社,2024年3月)。本文是雷震对两篇书评的回应。雷震为美国普林斯顿大学博士,英国牛津大学硕士,研究领域为交通技术史、媒体学、地理学史。

《探寻新闻,塑造中国》,John Alekna(雷震)著,斯坦福大学出版社,2024年3月出版

我非常感谢两位评论者对专著内容的深入研读。能收到如此有价值的书评,实属难得。他们的评论将有助于读者深入思考本书的论点、论证及其重要意义。在我的回应中,我希望能延续他们开启的对话,以进一步阐明我的观点,并强调本书最重要的方面。为了更好地组织我的思路,我将分别回应这两篇书评。

书评一:《传播是政治的延续:“国家”“大众”与“新闻景观”》

书评一的作者撰写了一篇详尽且富有见地的评论,清晰地展现了其对本书论点的理解。首先,让我们谈谈关于“大众社会—市民社会—公共领域”这组概念的历史性讨论。正如评论者所正确指出的,这是本书最重要、最大规模的理论介入点。在西方思想传统中,现代化伴随着“自下而上的公共自治机制”的瓦解。同时,“公共生活从自由理性走向表面化与操控化”。这是对西方历史学、社会学、经济学和哲学诸多方面思想的准确描述。对这一传统的批判,会引出一些有趣的社会学和哲学问题。

首先,这一史学传统带有规范性的价值预设。具体而言,它将(过去实践中的)自下而上的自治编码为本质上是好的。由此得出的推论是(在西方传统的某些方面),现代化、工业化、城市化,以及其对理想化田园过往的旧有纽带的打破,在本质上是坏的。这是一个非常古老的观念,可以追溯到卢梭,乃至《圣经》中伊甸园的故事。这种对现代性的负面解读将“大众社会”理解为是总体性的、普遍性的,且对差异的容忍度更低(这些特质被编码为是坏的)。这种对大众社会的负面解读,在法兰克福学派等现代主义者,或福柯及其追随者等后现代主义者的作品中达到了新的高度,他们将现代性(及其社会政治形态——大众社会)理解为本质上是压迫性的。在这种观点下,大众社会是“表面化”的 ,并助长了对人的“操控化”。

然而,在大众社会、大众传媒或普及教育出现之前,人们同样容易对世界产生肤浅的理解,或受到个人及机构的操控。事实上,很难对现代化前后的“操控”做出任何可量化的论断——我的感觉是,在与外部影响的关系方面,人们基本上保持不变。实际上,那种认为“去中介化”的现代社会在某种程度上更糟的想法,是一种与简单历史逻辑相悖的奇怪观念。前现代社会的物质条件通常(尽管并非总是)更差,社会条件也受到更严格的控制。因此,我反对这种负面立场。我希望提供另一种视角——中国案例使其凸显,但并非中国所独有——即大众社会积极的、值得向往的一面。如果我们不理解人们为何渴望大众社会,就无法理解它为何会兴起 。恰恰相反,我们看到的远非一系列“抵抗”的案例,在我看来显而易见的是,人们通常确实希望以这种新的大众形式来重组自我。

评论者写道:“国内学人逐渐认识到这些理论(尤其与市民社会相关的理论)基本上以西方资本主义国家的历史经验为出发点,其批判视角与路径在面对中国历史与现实时存在明显的局限。” 这一观察在诊断上是正确的;这些理论确实基于西方资本主义国家的历史经验,而非中国的经验。但这里存在两个截然不同的问题。一,这些社会政治发展理论是否不适用于中国案例。二,中国案例是否应该改变我们关于普世发展的理论;换言之,中国案例是否表明这些理论在全球范围内都是不正确的。我坚定地支持后一种看法。在思考技术史、哲学、政治现代性等问题时,我认为中国案例所揭示的是,许多旧理论是普遍错误的——它们对于欧洲历史的解读同样也是不正确的。

所以,是的,哈贝马斯的宏大理论——其设计初衷是为了将历史唯物主义从二十世纪的废墟中拯救出来——是建立在对欧洲历史一种特定且被误读的理解之上。但这不只意味着中国是不同的。我们得出的新结论仍应是普遍的,而非特殊的。中国的“历史”(在世界历史意义上,作为一种力量和一个过程的“历史”)与其说它独立于欧洲历史之外,不如说它揭示了先前对欧洲历史的解读是何等地具有误导性,以及我们该如何修正它们。因此,这专著是一部关于现代中国兴起的历史,但它同样也是一部关于所有社会如何通过技术进程迈向大众社会的普世历史。中国历史揭示了我们该如何更好地理解全人类的现代性。

一个例子是市民社会理论。评论者写道:“以市民社会来衡量中国社会,容易忽视中国历史上国家与社会关系的独特互动模式。” 我认为中国在国家与社会之间的互动模式上独特之处较少。即使在书中我展示中国大众社会和大众传播的兴起与欧洲案例非常不同的地方(其乡村性、其非资本主义性质),这也并非中国所独有。事实上,中国更能代表世界上大多数地区的情况。市民社会这种解读方式在欧洲是错的,在中国也是错的。没有哪个市民社会是完全独立于国家决策之外的,因为它们都是同一个社会不可分割的两个方面。更具体地说,如评论者所写:“中国社会内部仍保有通过单位制、社区组织、农村集体等多种方式维系社会联系的机制,与西方理论中描述的彻底‘孤立无援的个体’状态并不吻合。”是的,这是对中国的正确解读,但它同样也揭示了西方的市民社会理论在解读西方时错到何种程度。类似的组织形式也存在于西方,并且在整个现代时期一直存在。同样地,“中国近代以来的国家建构过程,本身是一种国家—社会双向塑造的过程”这一论断,在任何地方都是成立的。即使我们假设“国家”与“社会”是两个分离的、被实体化的事物(如果我们拒绝市民社会理论,我们就不该作此假设),这两者之间也总是存在着一种统一的、辩证的关系。

国家、民族主义与传播

我非常感谢评论者认识到本书的跨历史性质。我相信,除非我们认识到所有这些群体和时期之间都存在着根本性的联系,否则我们便无法理解现代中国的历史究竟为何。有时,不同立场、不同意识形态的群体甚至都使用着完全相同的广播电台!支撑着大众社会的基础设施得以延续,即便掌权的群体和意识形态发生了改变。

我也很欣赏评论者就本书对于传播理论的意义所提出的见解。尽管我同意马特拉(Mattelart)的观点,即传播系统反映了权力结构的潜在逻辑,但我未必同意它们总是“受到政治、经济与意识形态力量有意识地塑造与控制”。显然,这种情况在一定程度上确实存在——它正是技术政治辩证关系中的“政治”层面。政治领袖着手建立广播网络,并不断强调广播的政治潜力这一事实,表明技术政治过程的背后存在着意图。但聚焦于精英的决策(那些有意识的决策)是有问题的,这会带来证实性偏见,并忽略了等式中同样重要的另一部分——接收/接受。关于孙中山的想法,我们拥有的史料远多于那些在1920年代初期在中国各地架设收音机的高中生或商人。那些参与、寻求并要求更高效、更常规的传播系统的人们,对于整个过程同等重要。他们同样拥有意图,即便那并非一种自觉意识。新闻流动的方式揭示了权力关系,这一点马特拉等人也曾论证过,但许多人,无论是正式还是非正式地,都默许了这些新关系。我并非要声称这些人拥有平等的权力,但他们确实具有同等的重要性,在这一新的社会关系体系(即大众社会)的建构过程中。从个人私心来讲,我也觉得研究这些类型的权力关系,即“民间新闻景观”,要有趣得多。

评论者正确指出的另一个重要主题是国家与民族主义。对于“民族的起源”这一被广泛研究和激烈辩论的话题,我刻意没有过多着墨。评论者写道:“广播技术想象的终点都是‘制造国家’。”嗯,但这只在某些时候对某些人成立。此外,对于“国家”的定义或愿景也屡经变动。“没有无线电就是没有国家”这句口号,是伪满政府的口号。对于某些人,比如中国第一家广播电台的创办人Ernest Osborn,国家的概念几乎不起任何作用。对于许多,或许是大多数参与购买、安装或倡导收音机及收听站的听众,以及那些在早年间前来收听广播的人来说,国家作为一个抽象概念,所扮演的角色微乎其微。关于张作霖和张学良的例子,我们必须区分政权国家(state)与民族(nation)这两个概念。张氏父子想要建立的是一个政权国家(state),而非一个民族国家(nation)。这正是他们最大的弱点所在。

评论者还写道:“我认为这既有作者强调的基于信息不确定性而产生的本能行为,还在中国革命语境下有着极其特殊的地位——那就是近代中国人民对建构一个强有力的、集中统一国家的‘渴望’。”这是一个有趣的观察,但在某些事实上并不准确。首先,在建立一个强大的中央集权民族国家(nation-state)的动力方面,中国并非特例。事实上,世界上几乎所有社会在十九和二十世纪都经历了同样的过程。其次,人们对无线电的兴趣早在二十世纪中叶的革命之前就已存在。(回想一下那张1922年福州的照片,人们正在参加一个演示无线电接收的基督教科学讲座。)

1922年福州,一个演示无线电接收的科学讲座

在1919年,人们聚集在一起并非是出于对国家的忧虑。他们需要被告知国家是什么。他们需要被喧闹、奇观以及关于本地子弟的新闻所吸引。我认为世界上的许多地方都是如此,但对于那些尚未经历技术政治过程的社会而言尤其如此。在没有与外部世界建立常规联系的情况下,大多数人只想过好自己的生活。正是这种作为基础设施的连接事实(安德森等人所描述的),才创造了更广泛的意识。必须先有传播技术,才会有足够数量的人对国家产生认同。诚然,国家(state)一直都在场,但驱动大多数人的并非是对国家的渴望。

同样的原则也适用于特定的记忆与情感。评论者写道:“对于广大中国人来说,对新闻的渴望,囊括在这段特殊历史时期下各种复杂情感的爆发,是西方大众社会理论不能嵌套的历史命题。这种长期屈辱的历史某种意义上浇筑成了一代国民的情感结构,是单纯的‘信息渴望’没法完全涵盖的。”这种批评带有一种令人愉悦的爱国情怀,但它经不起推敲。关于中国的这种经验,有哪一点是西方大众社会理论无法容纳的呢?在同一时期,欧洲就没有战争吗?没有内战吗?没有被占领吗?难道1870年或1918年的屈辱感,不也曾是驱动法国和德国文化与政治数十年的动力吗?此外,那种认为存在着一种国民的“情感结构”的想法,其前提是预设了某种必然是基础设施性的连接。如果这种连接不是基础设施性的,不是物质性的,那么它就是本质主义的、精神性的、形而上学的;换言之,是非历史的,是处于经验知识领域之外的。

在记忆的建构中,正如在“以传播制度组织社会”的决策中一样,中国与世界其他地方并无太大差异。大众社会需要传播机构,无论是一家小报、大型新闻集团、博物馆、大学,还是一家电话公司。我在作品中想要强调的是,以及我认为中国案例比工业化的西方更清晰地揭示的一点是,这一过程在何种程度上是一个自下而上的过程。国家在我们所能清晰描述的各个方面都扮演了角色,但人民同样也自我组织起来,去支持并倡导这场正在发生的重组。

“大众”与“群众”

我非常欢迎这个关于“大众”与“群众”的问题,并将其视为一个有助于深入思考本书核心问题的富有成效的方式。的确,这是二十世纪中国政治思想的核心问题之一。什么是“大众”(mass),谁又是“群众”(the masses)?

要回答这个问题,我首先要对“规范性”(prescriptive)和“描述性”(descriptive)的概念做出一个重要区分。在此,这等同于思想史和社会政治史之间的区别。我将“大众”(mass)用作形容词而非名词,并视其为一个描述性而非规范性的概念。我的目的不是要写一部话语政治史;不同的政府和意识形态如何定义“群众”或“大众”,对我而言并不重要。(诚然,二十世纪中国历史上的各个政权对这些术语的理解各不相同,但那段历史足以另成一书。)本书旨在书写一部超越意识形态的历史。它旨在揭示作为大众经济、大众政治和大众意识形态之基础的某种可能性,是如何成为现实的。因此,我将“大众”(mass)定义为一个形容词,用以描述一种针对信息、政治或经济的、普遍化或工业化的消费模式。

正如评论者所指出的,作为一种规范性的、话语性的概念,“群众”的历史已由肖铁出色地完成了。然而,我必须同意肖铁的观点,即该术语在中国的思想文献中并未得到充分的理论化。实际上,正如肖铁所指出的,“群众”/“大众”是一个容器,许多“好的”东西都被装入其中。必须指出,这是一个独特的思想工程——列宁和布尔什维克明确地对群众的力量持怀疑态度,他们认为群众需要由先锋队来领导。相比之下,毛泽东则将群众视为主要的世界历史力量。这带来一个便利的效果,即回避了阶级问题。中国的阶级体系与马克思所理解和预测的并不完全对应。人们当然可以谈论工农联盟(以及知识分子、学生等特定群体),但把所有支持你、你所喜欢的人统统归入“群众”名下,则要容易得多。这是规范性的,它是由(理论上)“应然”而非(现实中)“实然”来定义的。

同样,我也不认为“大众”和“群众”之间的区别,在“‘列宁主义式政党’的研究传统”中得到了特别严格的界定。评论者似乎将两者的区别定义为一个关于意识和主体性的问题。评论者写道:“目的就是为了将没有主体性、缺乏政治意识的‘大众’教育为‘群众’。”但主体性这个问题是时代错置的:它是一个后结构主义的、拉康-福柯式的术语,因弗雷德里克·詹明信(Fredric Jameson)的《政治无意识(The Political Unconscious)》(1981)而声名鹊起。在二十世纪中叶的中国,“群众”并非被定义为“有政治意识的人”,这一点从“唤醒民众”这个短语便可轻易证明:显然,群众在未被唤醒时也可以存在。因此,这位评论者所提出的问题(关于“群众”与“大众”的区别)是一个话语和语言学的问题,关乎概念和意识。但在我看来,这个问题在任何经验(而非话语)层面都是不可知的。新闻景观分析的力量在于,它能超越(或深入)意识形态和情感,直抵这些事件的物质肌理。因此,我所展示的并非一个修辞性大众社会的兴起,而是一个实际的、“身处并属于物质世界”的大众社会。

我同意“现代传播技术带来的不仅是信息扩散的加速,更是群众主体被重新构造与重组的过程”。然而,我并非主张技术本身会自动地产生有效的社会动员,而是主张它为这种动员创造了可能性。是政治抉择在动员(或选择不动员)民众。我们或许也可以说,与其说是“重构与重组”,不如说是技术“建构和组织”了社会内部大众特征出现的可能性。因此,尽管评论者将传播分析为政治的延续是十分正确的,但我想提出的一个补充说明是:传播并非政治的延续,传播本身就是政治。传播是组织(以及再组织)社会自身关系的行动。这两者并非两个分离的概念。

根据地

根据地的新闻景观是一个内容丰富的议题,本身就足以写成一本书。我很希望能看到更多关于战争期间乡村及地方层面新闻业转型的研究,尽管由于时间和篇幅所限,我对这一议题的探讨必然是有限的。这种自下而上的新闻报道是一种引人入胜的现象,我也在后面的章节中更详细地关注。是的,我同意晋察冀根据地在很大程度上确实与其他根据地及国际新闻隔绝。但新闻景观的这一方面也反映了其政治结构中一个更宏大的事实,即这块根据地在政治上和军事上同样也是基本自给自足的。

收音员训练班

书评二《当无线电广播来到中国:新闻与通信下的社会革命》

第二位评论者与第一位一样,也深刻理解了本书的论点,并提出了许多有趣的观察。他提出的第一个主题是连续性。是的,技术让我们能够看到许多被政治领导层更迭所模糊掉的、跨越诸多分界线的连续性。此外,对新闻的研究也让我们得以跨越不同的媒介和技术进行观察。广播和无线电并非孤立存在。只有理解其所处的语境,才能领会其全部的重要性。讽刺的是,将它置于语境中考察,非但没有削弱,反而更凸显了它的意义。仅仅因为许多人没有直接“听到”广播,并不意味着它没有改变中国的政治和社会图景。

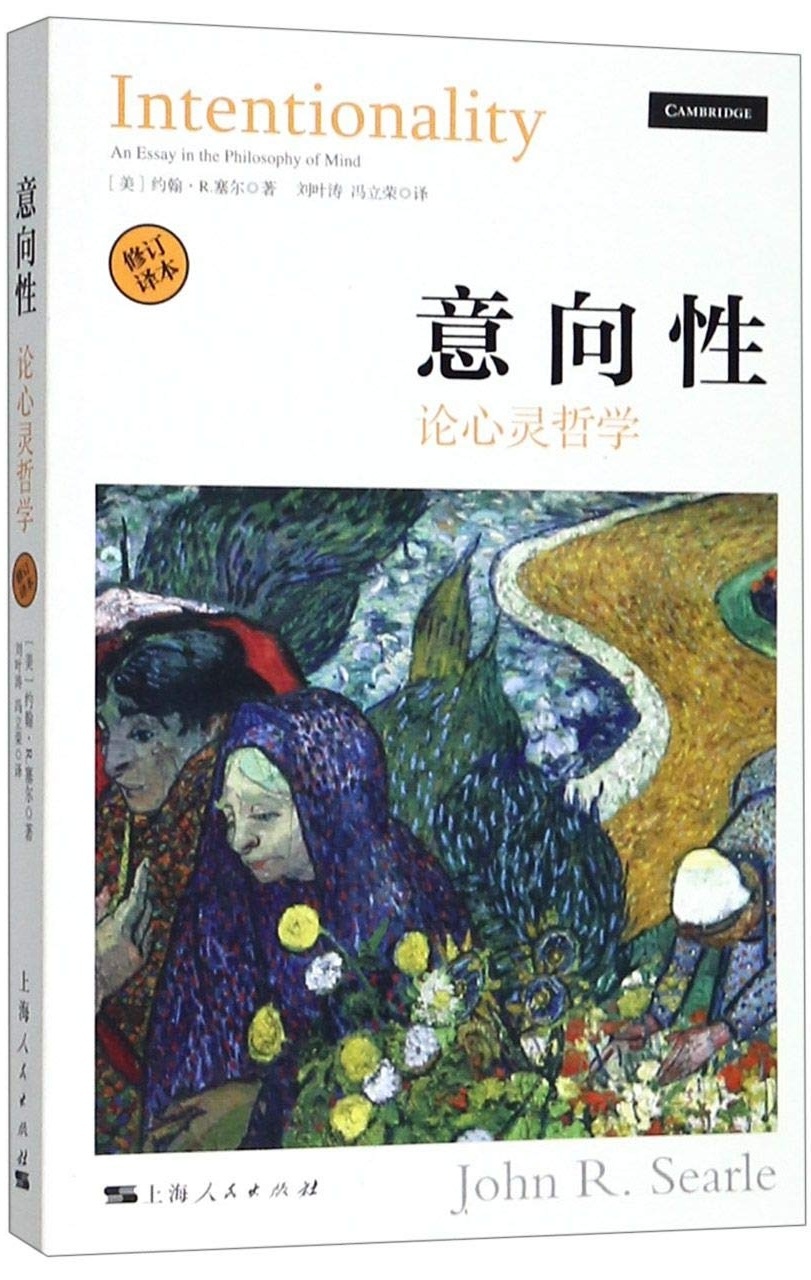

评论者正确地指出,报纸的传播面临着一个巨大的结构性障碍,即识字率不高的问题 。而跨媒介的连续性则有助于解决这个问题。只有当我们假设报纸是在私下里被独自、默读时,识字率问题才成为一个障碍。但事实并非如此!报纸通常,甚至主要地,是在群体中被大声朗读的 。请参阅我附上的图片,这是在本书出版后,我于北京一个二手市场收集到的。我认为它展示了对于大多数人而言,报纸承载的新闻在许多地区是如何运作的。信息被大声朗读给一大群人听。人们通常以为新闻史就是报纸或期刊的历史,或是中央集权的无线电台或电视台的历史 。但它的内涵远不止于此。我们不能忽略大多数新闻在多大程度上是以口头或非正式的方式被体验的。

作者附图:集中读报

技术层面

评论者就本书对技术分析的深入程度提出了一个重要问题。是的,本书确实避免了过多的技术细节,或对无线电技术的“内部史”进行探讨。这样做是为了将焦点集中在故事的社会政治层面。尽管如此,本书仍然非常关注那些限定了无线电力量的物质技术参数。评论者所讨论的矿石收音机便是一个重要的例子。评论者写道:“1930年代收音机爱好者、小学教员可能有知识和耐心调节矿石收音机的矿石方向和电路参数,接收到干净无线电环境下的广播信号,但广大农村中的一般民众,能否有此技术是个值得怀疑的问题。”这一观察是正确的。但我的观点是,操作这些设备的并非“一般民众”,而很可能是一些专注的(且受过相对良好教育的)业余爱好者。然而,这类人无需数量众多便可产生影响,因为人们会通过口头、油印或手抄的方式来传播新闻。实际上,正如我在书中所指出的,矿石收音机几乎总是需要用耳机收听——它们是为个人听众而非群体设计的。 这正是新闻景观概念的用武之地。矿石收音机,即便只被一个人听到,也有能力通过其他信息传播形式,去塑造整个乡村地区的新闻景观。

不过,对于1930年代农村地区变革的深刻程度,我仍然持非常审慎的态度。我称之为一场新闻革命的“开端”,而非一场变革的顶点。尽管新闻景观可能已发生了根本性的改变,但它尚未成为一个“高度发达”的技术政治过程。这种情况反映在战争期间,中国的抵抗政府在动员方面所面临的困境上。由于技术和政治变革尚处雏形,许多人基本上仍处在大众社会之外,因此对战争不关心或知之甚少。

评论者提出了一个更深入的问题:“对乡村民众而言,矿石收音机最重要的作用恐怕不是收听最新的消息,更多是为了满足自己对科技的好奇和渴望。”或许,对于制造一台收音机这个行为而言,此言不虚。但制造收音机的缘由与其产生的影响是两码事。他们制造收音机,并不仅仅是为了摆着看。他们也曾收听。

然而,我同意内容在很大程度上并不重要(实际上,这也是我的核心观点之一)。人们会收听任何他们能收听到的东西。评论者所谈论的新奇感和奇观景象,正是我试图解释的那种对新事物的渴望。他写道:“至于这些听众收听到多少有用的信息,以及相应信息是否对他们的心态、认识、社会活动、政治觉悟起到正面的影响,恐怕是一个很难准确回答的问题。”这恰恰是我的观点。我们不应仅从功用的角度思考,因为其有用性是无法衡量的。而“正面性”也是我所避免的一种规范性论断。“政治觉悟”一词本身就预设了某种特定类型的政治意识。传播开来的并非某种特定的政治观念,而是一种特定的政治实践——即通过直接或间接听取新闻来参与大众社会。事实上,我认为大多数农民并非总能有意识地、直接地接收和理解来自中央的广播内容。更确切地说,他们是间接地、作为一种社会氛围参与到这个传播过程中,其实践意义远大于思想的传递。

评论者在结尾提出了一些有趣的想法:“毕竟随着信息传播技术手段的多样化,政府对控制信息的追求和民众对更多信息的渴求似乎愈发冲突,不同国家、地区都在探索解决这一矛盾冲突的方案。”当然。但我认为,公众对更多信息的渴望,并不等同于对更多“真相”的渴望;它是一种不加分辨的渴望。重要的是信息量,而非内容。因此,如果信息量看起来在不断增加、达到饱和甚至势不可挡,那么矛盾或冲突也就不复存在了。这听起来或许是个黑暗的结论,但我认为技术与社会的现状,以及当代世界的经验事实,都支持这一结论。