三个月制作周期缩减至两周,动画制作迎来AI时代

科技的发展史,某种意义上正是工具不断颠覆创造边界的历史。今天,人工智能正在成为这个时代最具变革性的工具,重塑各行各业。

以往受限于制作周期而无法复制真人短剧的动漫行业,在AI的加持下,有了变现的可能。“AI动漫”,或被称之为“AI漫剧”的内容形态,正在迅速涌向动漫市场。 在这波“AI+动画”的新浪潮中,有着各种各样的冲浪者。

18年前,学习动画制作的袁泽走出校门后,发现很难在专业领域找到一份满意的工作,于是加入了游戏公司。AI技术的发展,让他在多年之后有了重新入局动画制作的机会,现在他正摩拳擦掌准备进军日本动画市场。

在内容科技公司从事创意策划的郑琳和保剑今年也因为AI有了一些新的探索,他们和团队小伙伴7月在B站上发布了他们的第一部7分钟短片,这部短片改编自刘慈欣的短篇小说《带上她的眼睛》,画面全部由AI生成,发布短短两个月后,在全网收获了近千万的点击量。这个意料之外的收获让他们开始探寻新的可能。

有的人利用AI打开了新的世界,也有的人因为AI感受到了压力。已经在动画公司工作十多年的知知,今年开始迎接新的挑战,公司安排她带队研究如何利用AI技术来赋能传统的动画制作流程,提升动画制作的效率,“降本增效一直是我们这个行业最重要的命题”, AI让传统动画公司有了提效的可能,知知的任务是让这个可能转换成现实。

“按照正常的动画制作周期,一部十余集的动画片从开始制作到上映至少两年的时间。但是如果利用AI工具,这一周期至少可以缩减三分之二。但现在AI生成还有很多地方受限。”知知说。

以下为他们的自述。

袁泽(优时映画科技有限公司):将中国的“AI漫剧”带入日本市场

我大学学的就是动画片专业,毕业时很想制作动画片,但那个年代的动画片主要面向孩子,市场比较窄,我喜欢2D动画片,我觉得绘画出来的作品更具魅力,像上海电影制片厂也是非常有实力的,但是由于内容、题材方面的限制,所以国内动画行业在过去很多年的发展并不好,所以毕业以后我去了游戏公司干了十年,但我始终没有那么喜欢游戏,我制作的游戏常常不是我喜欢的游戏,以手游为例,我觉得这类游戏更多的是满足用户的社交需求,是用户在虚拟世界的一种炫耀,没有太大意义。

2017年创立优时,我重新回到了动画行业,发现了一个很好的商机,就是给视频平台提供内容。当时几大视频平台都有一定数量的动画用户,但平台缺少内容,因为制作一部3D动画片至少需要一年半到两年的时间,一个平台上可能只有几部动画片。

我们的解决方案是将漫画稿内容,通过切割图层、添加平移、缩放、抖动、简单特效和配音等方式让其“动起来”,也被称之为“动态漫”,它虽然没法和“逐帧制作,需要绘制海量的原画和中间画,涉及分镜、演出、作画、上色、摄影、合成等复杂工序”的动画片相媲美,但满足了视频平台的内容需求。我们向平台投放的动态漫剧全部都是盈利的,最高的回报达到10倍。

到了2019年,我们观察到日本市场上的韩国动画公司Piccoma发展得很好,它推出的条漫满足了移动端阅读的用户需求,与传统漫画左右翻页的形式截然不同,证明日本市场对新型内容形式接受度很高。我认为新的机会到来了,基于移动端的动画短视频也在日本也应该有市场,于是我们在2022年底开始全线拥抱海外市场。

日本市场对动漫作品的要求极高,我们需要非常有利的工具,来保持品质的稳定。事实上,早在2017年制作动态漫期间,我们就在考虑研发更高效的工具快速生产内容,因为如果需要保持日更的节奏,难度很大,当时我们的日更团队有100多人,这100个人必须有很好的协同才能保证剧本的延续性,画师们的风格契合度需要很高,为此我们还投资了一家培训学校。

我们在2018年开始使用根算法进行工具研究,但当时并未取得成效,直到扩散模型的出现,给了我们研发工具新的契机,我们结合在动漫行业的数据积累,相当于研发了一个垂类模型,形成一套专业的生产工具。目前这套工具已经迭代了5次。有了这套工具,以往需要一个主美带四五个助理完成的工作,现在一个人就可以完成,这一方面可以省去画师之间的磨合成本,另一方面这套工具可以让原本只有60分水平的人也能产出90分的画面,因为工具的水平是稳定的。这套工具的使用使得我们的生产效率提升了百分之七十。

我们也把这套工具免费提供给国内60个工作室使用,帮助我们一起生产内容。

我要求我们的开发团队制作的产品“不能有AI味”。虽然一部动漫的最终的评价是非常主观的,但目前我们在日本市场的测试数据都不错,我们会储备200部以上的作品,打算在今年年底在日本市场全力推广我们的动漫平台。

海外市场和国内市场最大的不同在于,国内市场更多关注流量获取及快速回收,但在海外市场,只要你的内容足够好,用户就会停留、买单,所以我们希望用长期经营的思路不断拓宽海外市场。

知知(武汉两点十分文化传播有限公司AI部门负责人):AI是一个机会,但也更卷了

两点十分是行业成立时间相对较久的一家动画公司,我们从去年开始陆续使用 AI 处理一些内容,但去年 AI 的技术还没有完善,我们会用AI辅助完成一些环节工作,譬如用AI帮忙上色,AI完成两三成,人工完成其余部分。

我们第一次全流程用AI做片子是在今年1月,当时大概用了两周时间从零开始完成了一支一分钟左右的宣传片,两周时间对我们来说非常新奇,因为按照以往的经验,这样的片子一般的制作周期是 3 个月左右。首先准备剧本大概需要一到两个星期,模型制作至少需要一个月时间,接下来是模型绑定、分镜、动画、特效渲染、合成等多个环节。每个环节快的话需要一到两个星期,慢的话则要一个月。即便是极限压缩时间成本,多个环节交叉进行,也需要大约3个月。和AI相比,时间差别非常大。AI不需要建模,也没有特效等环节,简单来说,就是用AI生成图,再用图生成视频。

以动漫这个品类来说,AI最大的优势其实就是效率。比如我们马上要上线的长篇番剧《谷围南亭》,这个每集15分钟,16集的长篇番剧我们已经制作了两年半,还有很多内容没有呈现,可能最后完全完成并上线接近3年了。动漫行业一直以来希望提高效率,研发基本上都是围绕提效。AI使得动漫制作周期实现了飞跃。

但AI目前还不能完全替代传统流程。在精准度和情绪表达方面,AI相比传统方式还是要弱一些,当我们制作涉及多人同框的打斗场景,即“群集”时,AI很难做到情绪的精准表达。只要涉及人数较多,AI生成的图片就会出现角色混乱,无法识别的情况。此外,AI目前还无法实现非常精准、漂亮的一镜到底的打斗场景。AI非常适合角色较少、更多展现大自然景观的内容。传统动画在制作过程中可以不断调整,有新的创意发挥空间。

今年3月份,我们公司组建了一个十多人的AI 团队,任务是测试各种 AI工具,同时尝试制作一些全流程AI生成的片子,然后考虑如何协助传统流程提效,而不是替代整个传统流程。因为目前AI产出的品质确实还比不上传统流程,从观感来看,动画的品质差异还是很大的。也许今后技术发展会有改善。

现在AI的更新换代非常快,可能一个月就会换一代,跟之前相比,AI生成的内容也越来越精准。譬如生成一个人物在跑道上跑步的镜头,如果是以前的AI,它呈现的会是一个类似机器人的匀速跑步,但现在的AI图会有一种呼吸感,有快慢的节奏,更加真实;在图片的精度、色彩以及阴影表达上都有提升,运动逻辑更加完善。

今年我们确实也感到AI漫剧这个市场在逐步升温,3月份我们去参加了一个巨量引擎的行业峰会,他们直接提到,今年AI漫剧会切分真人短剧三分之一的市场,虽然他们的这个提法可能与他们企业的整体战略布局有关,但到了四五月份,我们其实已经可以在短剧榜单上看到变化了,动漫短剧从无到有,且越来越多了,其中就包括用AI制作的动漫短剧。

动漫短剧其实是在真人短剧的基础上,开辟出的一个新赛道。

早在几年前,真人短剧刚刚出现时,我们公司老板就提出能不能制作动漫短剧。但当时AI还没有很成熟,如果用传统流程去制作,一部剧的制作至少需要一年多的时间,完全没法和真人短剧两个月的制作周期去竞争,所以当时虽然我们真的很想做,但评估下来觉得不适合。有了AI,我们现在有了切入这个赛道的可能。

不过,虽然这是一个新兴赛道,但大家都看好,所以必然存在竞争。我觉得我们的优势在于多年从事动漫的经验。相比真人作品,动漫是一个相对小众的赛道,我们在动漫行业深耕多年,对动漫的镜头运用和创作有着深入的理解,这是我们的优势。只有在动画行业有丰富经验,同时懂美术、分镜、镜头,以及蒙太奇的人,才更懂得如何利用AI来提效。

从传统动漫到动漫短剧,我们也在不断摸索短剧的节奏和短剧用户的喜好。我们私下讨论过,动漫更像是那种“长篇连载型”的小说,前期会有较长的铺垫,节奏逐渐累积,直到某个强烈的节点突然爆发,出现大的反转。而短剧则更像“快节奏爽文”,往往在第一集,甚至半集就会迎来反转,整体节奏更为紧凑。

虽然AI开拓了新的空间,但同时竞争对手也增加了,目前各大平台其实也在做一些尝试,大家都处于探索阶段。当越来越多的人使用AI,AI的进步会更加迅速,应该能够带来行业性的革命,也就是一种新的生产方式的革命。

保剑、郑琳(内容科技公司OUTPUT的AI短片主创成员):从“概念图”到“讲故事”的跨越

其实我们的AI业务已经持续很久了,新的技术出来后,我们都会看看怎么用到我们的工作中。OUTPUT从2023年便开始提前布局AIGC赛道,MidJourney上市后,我们在做前期创意设计的效果图、概念图时,就会用AI看看能生成一些什么样的创意。虽然那时生成的东西不够成熟,但恰恰是这种不够成熟也形成了一种特殊的美学。当时也有很多品牌方会找到我们,希望我们用AI做内容创意。这两年AI的能力在不断提升,譬如我们可以更精确地控制图像的一些构图等内容,质感也在不断改善。

今年我们成立了专门以AI为驱动进行内容生产的团队及工作室,开始将AI用于面向ToC端内容的制作,并且尝试打造一个品牌。在年初的时候,AI的一致性有了一些突破,我们希望可以尝试时长更长、叙事更完整的内容创作,我们认为AI可以在影视领域释放更多价值。

《带上她的眼睛》是我们用AI做的第一个长篇视频。这次尝试起源于团队的成员们对于刘慈欣老师作品的热爱和强烈的兴趣,大家希望将AIGC短片内容的第一次尝试作为对刘老师的致敬,《带上她的眼睛》故事中的情节以及对于世界的描述也充满想象。我们希望能用我们在AIGC能力上的探索来尝试二创这部非常经典的作品。在准备过程中,AI的技术迭代了好几次,我们也是反复调整,迭代到美术、动画技术路径都稳定的一个制作方式,最终在一个月内完成了这个7分钟的视频。

我们尝试了很多工具,解决不了的时候就使用原有的工作流程,和AI合并在一起使用,虽然现在一致性问题已经随着AI的迭代改善了许多,但遇到不能解决的问题时,我们仍会合并使用工具,譬如生成的人像如果达不到效果,我们也会做些修补。

其实在整个制作过程中,我们在片子的调型和美学方面花了很多时间,从美术风格到人物形象、场景设定等都做了非常多的设计。要获得一张符合我们想象中的男主形象的脸,我们可能先要生成上百张脸,再从中慢慢挑选。为此我们也会训练角色模型,来把控面部的一致性。

每一帧画面都有可能需要人工参与进行修改或者重新生成,但即便如此,这比传统的人工逐帧画或者建模的制作流程相比还是快多了,传统制作的时长应该要翻好几倍。

接下来我们希望能在整个AI生态中,为所有创作者探索新的道路。用AI生成一两帧令人震撼的视觉画面很容易,但制作一个完整的片子并不容易,叙事需要节奏、情绪,需要适时埋下一个引子,让观众进入故事,跟着故事的节奏走,直到最后情感爆发的那个瞬间。

叙事的连贯性、风格的适配性,这些是目前AI短剧的一个短板。传统的影视团队有很高的容错率,拍摄计划可以通过导演和演员的现场沟通随时灵活修改,但AI在生成过程中无法纠错,全凭创作者原本的构思和大量的尝试。

传统制作可能是一种集体智慧的体现,而 AI 更依赖于核心创作者的能力。所以AI的出现,使得有好的审美能力、对故事感受力强的人才愈发重要。

在传统制作中,每个镜头的设计、其中的巧思、运镜方法、镜头语言、情绪铺陈等,都是许多老师傅的经验积累,但这些内容暂时还没有和使用AI的年轻创作者完全融合在一起。专业的人能一眼看到哪里有活,这很重要。创作者的创意、审美、策略等价值是AI难以取代的。

现在市场上大多数团队还处于试水阶段,他们觉得做到某个程度就可以发布了,因为市场反响还不错,再加上有一定的噱头加持,所以其他方面暂时还没有抠到那么细。如果使用AI的人足够娴熟、到位,细节把握充分,是可以拍出一部和传统制作手法一样高度的短剧,甚至是电影的。

AI也拓展了短剧的题材。原先一些类似妖怪题材的大场景、复杂的设定,如果用真人实拍,制作非常复杂,现在用AI就很容易实现。现在有了AI动画制作能力,我们可以打造更科幻的未来场景。

但AI制作的视频也面临一些现实问题,譬如AI生成内容的法规问题,以及对创作者内容的知识版权保护等,都还有待更规范和成熟的政策及规定。

虽然我们不是传统剧集制作公司,但OUTPUT团队的创作能力还是挺强的,我们一直坚持以创作者为核心,也抱着可以不断推动全球数字内容创作者经济新赛道的商业化推动的愿景,希望能够打造属于时代的数字文化。无论是借助AI还是未来可能出现的任何新兴生产工具,我们的出发点都是做好内容,讲好故事。

在《带上她的眼睛》短片发布后,我们收获了很大的关注和认可,当然也不乏基于AI生成内容的很多有价值的讨论。我们最近推出了第二部AI油画短片《1888年的春夏秋》,这部短片上线两周就已在全网收获了近五百万的点击量。

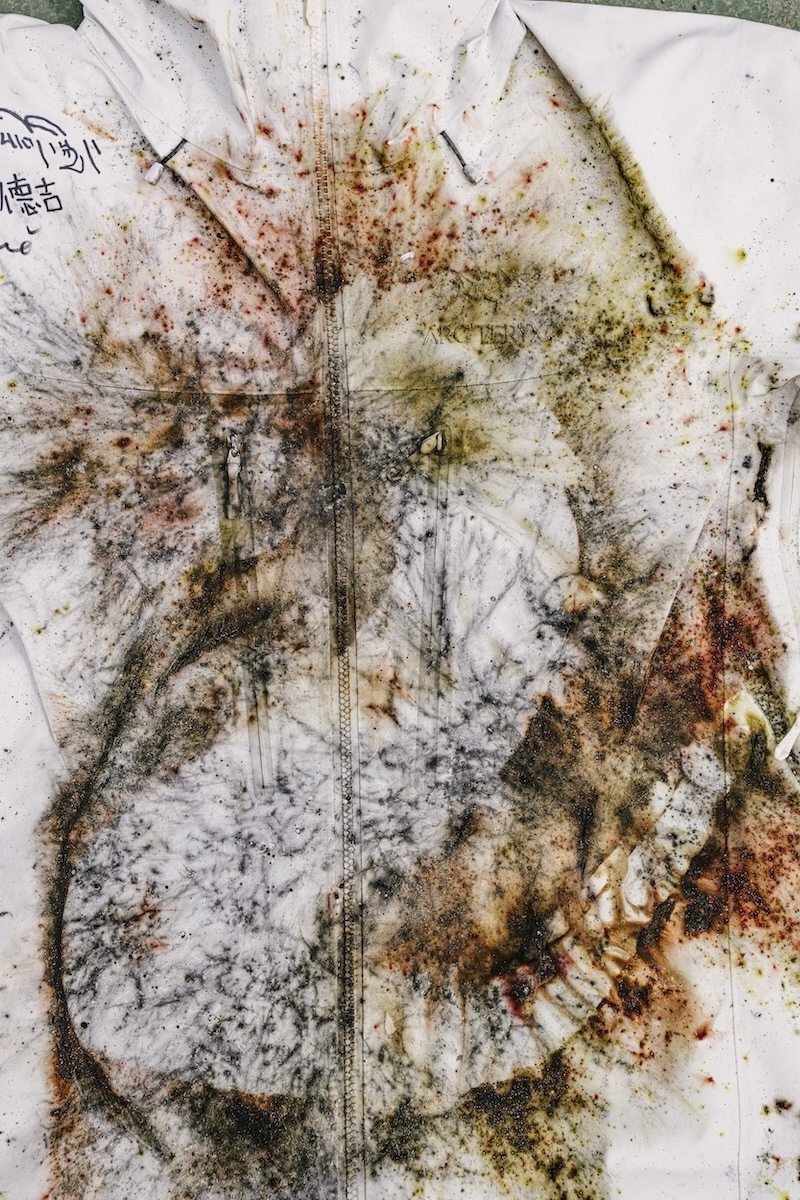

OUTPUT制作的第二部AI短片。

相关文章

深圳一奶茶店员工将拖鞋放入配料盆:已被行拘,门店停业整改

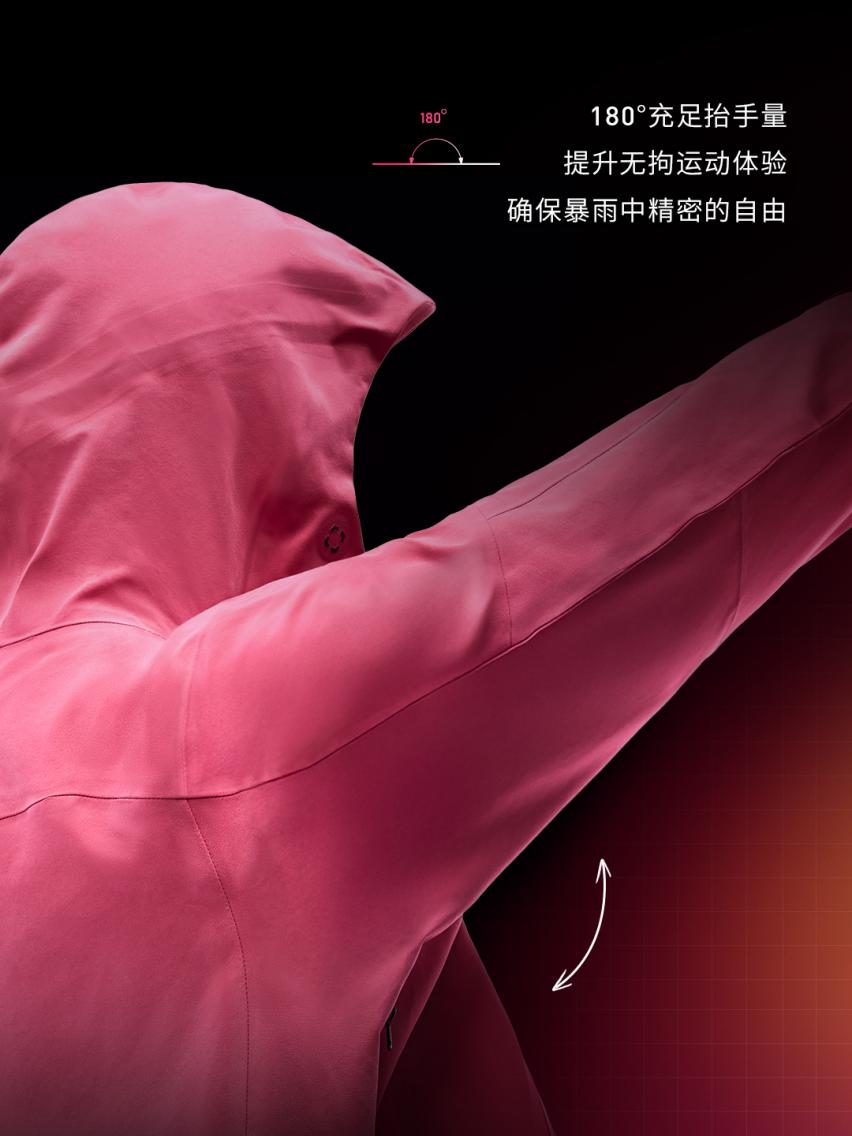

坦博尔官宣钟楚曦,携手演绎全场景高性能户外新篇章

上海北杨AI小镇亮相:20亿元基金支持创业,清北师生来“围观”

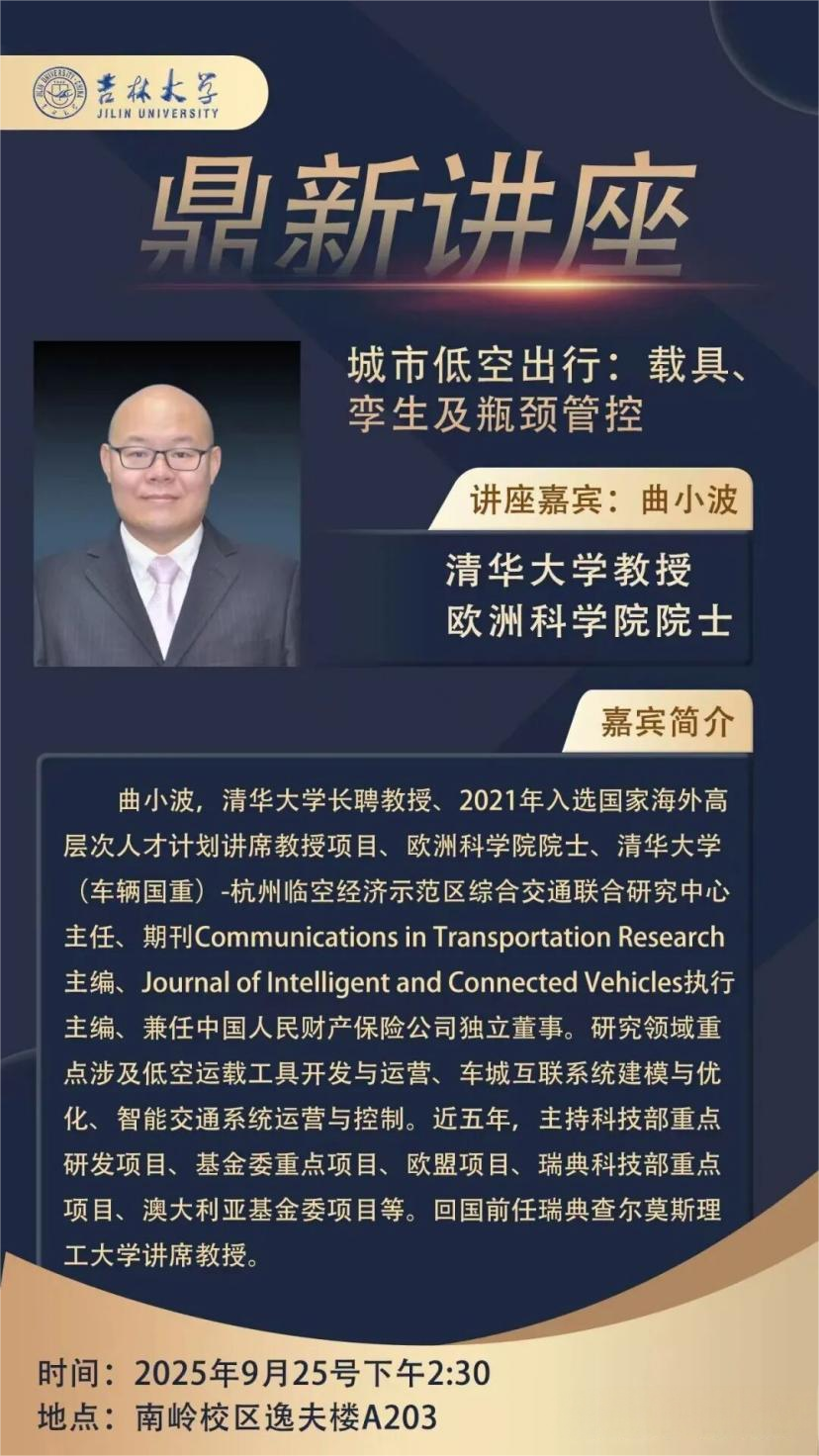

讲座预告|城市低空出行:载具、孪生及瓶颈管控

我国创新药上半年对外授权近660亿美元

陈伟俊:新疆不存在任何形式的“强迫劳动”

华为张平安:华为384昇腾AI云服务已全面上线,未来超节点规格将升到8192卡

【社论】一刻钟便民生活圈,让城市更宜居

全世界的“头顶生意”:假发供应商海森林启动IPO辅导,拟申请主板上市

老字号给Labubu穿上非遗旗袍,“玲娜贝儿、Jellycat都可来定制”

纪念清代藏书大家黄丕烈,宋版《图画见闻志》亮相

“米娜”登陆广东汕尾沿海,中国气象局调整启动台风三级应急响应

9月20日至30日,凭上海乐高乐园门票可免费游玩枫泾古镇

国新办发布会:希望记者们去大美新疆看看,把真实的新疆告诉全世界

蔡国强的烟花放到喜马拉雅山脉上

普京:俄军前线作战人数超70万

“辱骂”法官被罚10万,法院:撤销罚款决定,追究相关人员责任

泉州累计恢复海岸线9.81公里,推动国土空间高质量重构

《新时代中国推进妇女全面发展的实践与成就》白皮书发布

每天走够这个数,可“抵消”久坐带来的危害

- 中华人民共和国和越南社会主义共和国关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明

- 法国驱逐12名阿尔及利亚外交人员并召回大使

- 习近平会见马来西亚最高元首易卜拉欣

- 教育部答澎湃:推动招生入学流程最优化、材料最简化

- 神舟二十号船箭组合体垂直转运正在进行,近日将择机发射

- “青创齐聚世博行 同心筑梦引领区”青创上海-2025浦东徒步行后天启程

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯