【社论】靠实体经济起家,也靠实体经济走向未来

10月28日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(下文简称《建议》)全文公布。《建议》把“建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基”摆在战略任务的第一条,部署四方面重点任务。

现代化产业体系是中国式现代化的物质技术基础。“十四五”以来,大国制造凸显硬核实力,让所有中国人感受深刻,也让世界惊艳。我国连续15年稳坐全球制造业“头把交椅”,220多种主要工业品产量世界第一;中国不能造的越来越少、能造的越来越好。

近年来,从中央财经委会议到中央经济工作会议,从党的二十大到二十届三中全会,再到今年的政府工作报告、“十五五”规划建议,均着重强调建设现代化产业体系。建设现代化产业体系,对中国为何如此重要?

新发展格局以现代化产业体系为基础,一定程度上说,没有现代化产业体系,就没有现代化经济体系,就没有中国式现代化。现代化经济体系,是由社会经济活动各个环节、各个层面、各个领域的相互关系和内在联系构成的一个有机整体。那么,如何建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基?

简单来说,就是坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,坚持智能化、绿色化、融合化方向,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国,保持制造业合理比重,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。

“两个坚持”环环相扣,融为一体,不可或缺。中国经济靠实体经济起家,也要靠实体经济走向未来。实体经济是支撑经济增长、保障国家安全的重要基础,是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。

发展实体经济,不能在低层次打转,而要聚焦“现代化”,坚持“固本升级、创新育新、扩容提质、强基增效”。具体来说,固本升级,就是要优化提升传统产业;创新育新,就是要培育壮大新兴产业和未来产业;扩容提质,就是要促进服务业优质高效发展;强基增效,就是要构建现代化基础设施体系。

向“新”而行,以“质”致远。建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基,必须加快发展新质生产力。比如,《建议》提出加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。要发展战略性新兴产业集群,本身也需要加强原始创新和关键核心技术攻关,推动科技创新和产业创新深度融合。

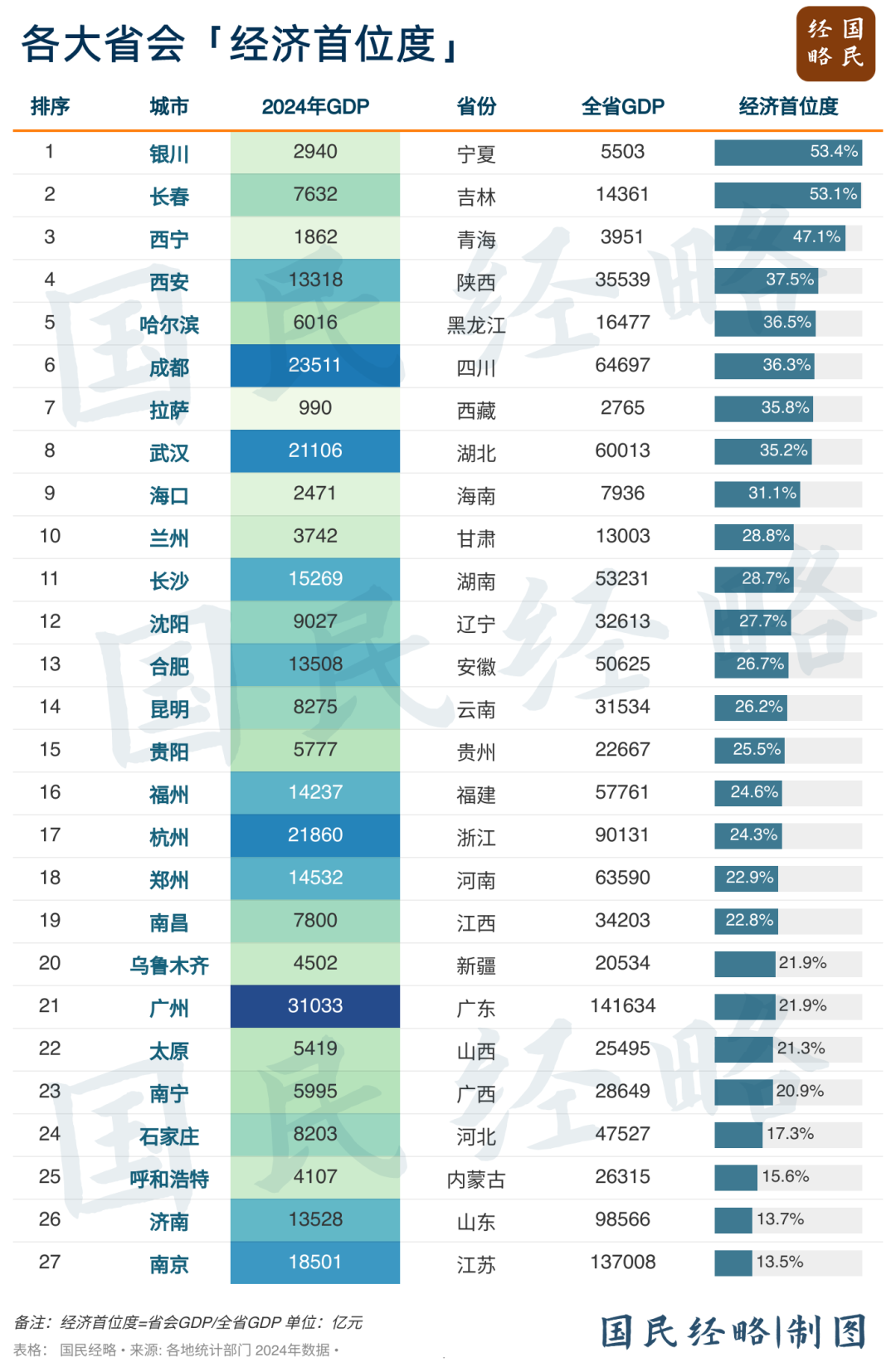

需要注意的是,发展新质生产力需要具备一定的禀赋条件,要充分考虑现实可行性,《建议》强调因地制宜发展新质生产力,就是要引导各地各部门科学理性、实事求是地开展工作,防止一哄而上。

根据规划,我国将在2035年建成现代化经济体系,目前距离完成这一目标还有10年时间。锚定改革目标,落实中央部署,锤炼实体经济这一“看家本领”,下更大气力推动传统产业转型升级,建设现代化产业体系就更有支撑,开创中国式现代化建设新局面就更有动力。