跨文化戏剧的拓荒者与传承者——洪深与复旦剧社的百年回响

2025年,复旦大学迎来建校120周年,而由洪深教授(1894年-1955年)创立的复旦剧社也走过了整整百年的风雨历程。作为中国现代话剧的奠基人之一,洪深在复旦园内播下的戏剧火种,不仅点燃了中国话剧现代化的曙光,更以跨文化的视野与实践,架起了一座沟通中西戏剧艺术的桥梁。他的故事,既是复旦“博学而笃志,切问而近思”精神的缩影,也是中国知识分子在时代巨变中坚守文化使命的生动写照。

一、从清华园到复旦园的戏剧启蒙

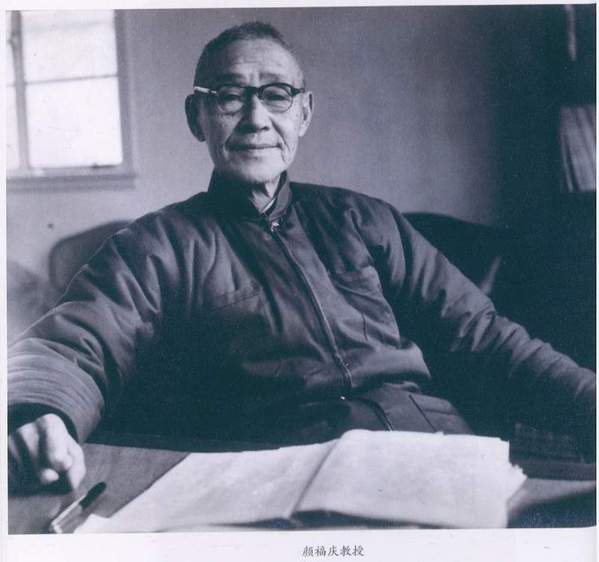

1949年5月12日,中国共产党参加第一届保卫世界和平大会代表团乘火车回国途中,同代表团的徐悲鸿为洪深画素描肖像画。

洪深1912年考入清华学校实科(理工科)主修烧瓷工程,但清华全人教育的浸润、跨学科知识的储备,家庭及社会环境催生的人文关怀,使洪深在清华园就长出了戏剧实践的萌芽,完成了从实业救国到戏剧救国的思想启蒙。洪深1916年赴美留学,1922年回国,1923年受聘于复旦大学外文系。

洪深与复旦剧社的缘分始于1925年。彼时,中国话剧尚处于“文明戏”向现代话剧转型的混沌期。留美归国的洪深,带着哈佛大学戏剧专业的学术背景(1919年师从戏剧教育大家贝克教授),在复旦校园内推动戏剧革新。1926年,他正式指导学生剧团更名为“复旦剧社”,并引入西方现代戏剧的导演制、男女合演模式及立体布景技术,彻底打破传统戏曲的程式化表演。这一系列实践,不仅让复旦剧社成为全国高校中最早的专业化学生剧团之一,更标志着中国话剧从民间自发走向学院派系统化探索的关键转折。

洪深在哈佛的学习经历深刻塑造了他的戏剧观。贝克教授的“第47号戏剧工坊”(The Forty-seventh Workshop)以培养戏剧通才为核心,强调导演制与集体创作,这种理念被洪深引入复旦剧社。1926年复旦剧社更名会议在复旦大学简公堂A1教室召开,洪深将英文名定为“A1 Workshop”,既呼应教室编号,亦暗合贝克戏剧工作坊的学术传统。

这一命名仪式成为中西戏剧教育理念交融的象征——简公堂的雕花木窗与哈佛戏剧工作坊的现代性思维在此碰撞,奠定了复旦剧社“中外融通”的理念和基因。

二、中西戏剧的对话与融合

洪深的跨文化能力,源于他对中国传统戏曲的深刻理解与对西方现代戏剧的批判性吸收。他提出“戏剧是为人的艺术”的理念,主张综合性将文学、表演、音乐、美术等熔于一炉,对社会对人性在批判性思辩中展开认知探索和艺术想象,这一思想在复旦剧社的实践中得到充分体现。

西方戏剧的本土化移植

在美求学期间,洪深创作了英文剧《为之有室》(1918年),以包天笑小说《一缕麻》为蓝本,将中国伦理叙事融入西方戏剧结构。该剧1918年4月在美国高校演出时,他刻意保留中文韵白,仅以字幕翻译关键情节,开创了“文化交融”模式。在哈佛又创作英文剧《木兰从军》(1921年),在纽约公演,以京剧韵白和行头为载体,用英语演绎中国故事,成为现代中国跨文化传播的典范之 这一尝试不仅启发了梅兰芳的访美演出,他的成功,更让英语社会重新认识中国文化的表现力。

中国戏曲的现代化表达

洪深认为传统戏曲的程式化表演需与现代剧场技术结合。他在指导复旦剧社排演《五奎桥》(1930年)时,将西方现实主义导演手法融入京剧元素:农民抗争场景采用斯坦尼斯拉夫斯基的“体验派”表演,而祭祀仪式则保留徽剧的傩舞面具。这种“新旧融合”模式,为后来曹禺、老舍的民族化戏剧探索提供了范本。

电影与话剧的跨界探索

洪深是中国电影发展的先驱,其《申屠氏》(1924年)是中国首部完整电影剧本,而《歌女红牡丹》(1931年)则开创了中国有声电影时代。他将戏剧冲突与电影语言结合,例如在《歌女红牡丹》中,用蒙太奇手法呈现女主角的心理崩溃,这一技法后被黄佐临引入话剧《夜店》,成为左翼戏剧的经典语言。

三、1930年《西哈诺》的跨文化实验——中国话剧的里程碑

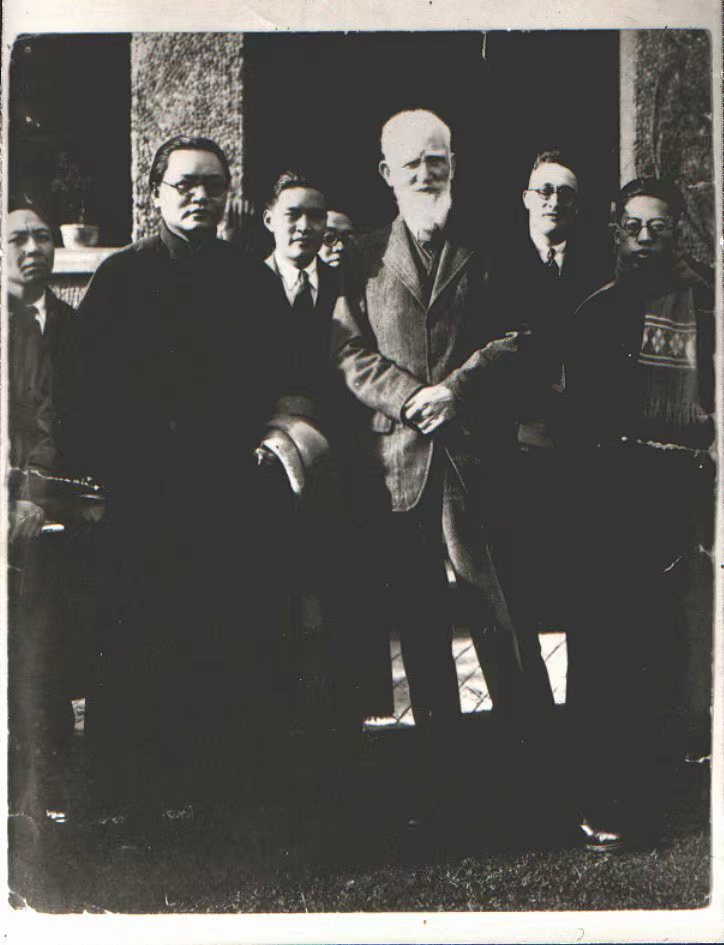

1933年2月,爱尔兰作家肖伯纳访问上海,洪深作为中国戏剧与电影文化团体代表,欢迎肖伯纳并担任肖伯纳演讲的翻译期间的合影。

1930年,洪深导演的法国浪漫主义戏剧《西哈诺》(又译《大鼻子情圣》)公演,成为中国话剧史上首次完整呈现西方经典戏剧的学院派实践,其跨文化意义深远。

西方经典的本土化转译

洪深看中了中国现代翻译家方于(1902-1980)“以诗化的语言”从法文原著翻译的译本,在保留原作浪漫主义内核的基础上,洪深对舞台语言进行本土化改造。他将西哈诺的独白转化为符合中文诗性美学的韵白,例如将“我的心是一片荒漠”译为“吾心若大漠孤烟”,既传递人物孤寂,又契合中国文人的抒情传统。剧中剑术对决场景,他融合京剧武打动作,以“起霸”“走边”等程式化身段重构西方决斗场面,形成独特的视觉美学。

打破戏剧禁忌的先锋实验

当时中国舞台对两性亲密描写讳莫如深,但《西哈诺》中“唇印传情”的情节成为突破性尝试。洪深借鉴传统戏曲的写意手法,设计演员以扇面遮面模拟亲吻,既规避视觉禁忌,又保留戏剧张力。这种“以虚代实”的处理,启发了后来《委曲求全》(王文显英文创作,李健吾翻译)等剧对舞台禁忌的创造性突破。洪深更亲自饰演西哈诺,在第三幕从高台跌落致踝骨骨折后仍坚持完成演出,其“戏比天大”的精神成为剧社精神图腾。

四、整合资源,协同发展

洪深本人是杰出的话剧编导和电影编导,同时他深谙“集众人之力成大事”的道理,其跨文化实践不仅限于艺术层面,更体现为对优质资源的系统性整合。

复旦新剧团刚成立,洪深就力邀他的好朋友——当时戏剧电影界的大神应云卫担任外聘导演。在上世纪三四十年代,应云卫导演了话剧《怒吼吧中国》《屈原》《上海屋檐下》,电影《桃李劫》《八百壮士》《塞上风云》等经典之作。应云卫曾长期与复旦剧社合作,有时是导演,有时是艺术指导。在一众优秀艺术家(包括欧阳予倩 欧阳山尊等)的通力合作下,复旦剧社始终保持一定的专业化水准。

当时,洪深力排众议,邀请还是青年演员的袁牧之来复旦剧社主演《五奎桥》(1930年),其表演被欧阳予倩评价为“中国话剧史上第一个真实农民形象”。袁牧之的表演不仅有了突破性演绎,更推动复旦剧社与电影界的深度联动。1938年袁牧之创办延安电影团,中华人民共和国成立后袁牧之任中央电影局局长。

五、薪火相传:跨文化戏剧人才的摇篮

洪深在复旦剧社的实践,不仅塑造了剧社的先锋气质,更培养了一批具有跨文化视野的戏剧人才,他们成为推动中国话剧现代化的中坚力量。

马彦祥(1907-1988)左翼戏剧的先锋与戏曲改革的领航者

作为洪深在复旦剧社的得意门生,也是复旦剧社的创办人之一,马彦祥早年以男扮女装参演剧目崭露头角,后成为左翼戏剧运动的核心人物。1930年代,他与洪深合译《西线无战事》,并导演《保卫卢沟桥》等抗战话剧,任上海救亡演剧一队队长。抗战胜利后,他投身戏曲改革,1949年后任文化部戏曲改进局副局长,主持梅兰芳纪念馆筹建,导演《逼上梁山》《武则天》等京剧革新剧目,推动传统戏曲现代化

朱端钧(1907-1978)海派戏剧教育的奠基者

作为复旦剧社导演,朱端钧在剧作者洪深指导下导演《五奎桥》,以现实主义手法呈现农民抗争,轰动上海文艺界。抗战期间,他在上海“孤岛”导演《夜上海》《生财有道》,将话剧与民族救亡结合。中华人民共和国成立后,他任上海戏剧学院教务长、副院长,开创“海派戏剧教育模式”,强调“体验与体现结合”“传统戏曲与西方技法融合”,其教学理念深刻影响了焦晃、娄际成等表演艺术家、导演艺术家。上海戏剧学院的一座教学剧场至今以“端钧剧场”命名。

沉樱(1907-1988)女性写作的跨文化先驱

沉樱(原名陈瑛)作为复旦大学首批女学生、复旦剧社首位女演员,以细腻心理刻画展现女性觉醒。她创作的小说《喜筵之后》被茅盾赞誉;她将戏剧经验融入小说创作,如《女性》以复旦剧社为原型,探讨知识女性的精神困境;翻译茨威格《一位陌生女子的来信》时,创造性采用“书信体+意识流”手法,成为台湾文学翻译史上的里程碑。

凤子(1912-1996)的国际视野

复旦剧社1935年上演曹禺的《雷雨》,主演四凤的是中文系的凤子(原名封季壬),之后她还主演了曹禺的另外几部名剧《日出》、《北京人》、《原野》的女主角。抗战期间在重庆与曹禺合作改编《原野》,将苗族傩戏元素融入舞台;1948年赴日演出时,与日本戏剧家秋田雨雀探讨能剧与西方戏剧的融合可能;其自传《废墟上的花朵》记录了跨文化对话的早期实践;她晚年协助丈夫沙博理(原籍美国)将《水浒》、《史记》等经典名著翻译成英文,传播海外。

王莹(1913-1974)白宫舞台上的红色使者

1929年王莹进入复旦剧社,演过《少奶奶的扇子》等剧目。她曾回忆“从配角到主角,复旦剧社是我戏剧道路的基石”。她同时还加入辛酉剧社,上海业余剧人协会等左翼剧团,与金山、赵丹等演员同台。1936年王莹主演夏衍创作的左翼戏剧代表作《赛金花》,1942年赴美留学,其间组织文艺活动,宣传中国抗战,更在白宫演出《放下你的鞭子》。她后来成为小说家,创作自传体小说《宝姑》和《两种美国人》影响甚大。

六、从复旦园到世界舞台

洪深的贡献远远超越戏剧本身。抗战时期,他组建抗敌演剧队,以戏剧为武器鼓舞民族士气;中华人民共和国成立后,他投身中外文化交流,推动中国文化走向世界。这种“知行合一”的精神,深刻影响了复旦剧社的绵延更新。复旦剧社始终延续洪深倡导的“戏剧教育社会化”理念,百年来排演的《雷雨》《西哈诺》《红岩》《于无声处》《“炮兵司令”的儿子》《托起明天的太阳》《天之骄子》《种子天堂》等中外剧目,既传承经典又注入当代思考。

七、百年回响中的复旦戏剧精神

洪深与复旦剧社的百年交集,是中国现代戏剧史的缩影。从《西哈诺》对西方经典的创造性转化,到朱端钧“海派戏剧教育体系”的全球化探索;从沉樱笔下的女性觉醒,到凤子舞台上的生命绽放。洪深以知识分子的担当,完成了中国戏剧从传统到现代、从本土到世界的双重跨越。今天,站在复旦120周年与复旦剧社100周年的历史节点,回望洪深留下的精神遗产,我们看到的不仅是一个剧社的成长史,更是一个民族在探索中创造而获得文化自觉的历程。这种跨越时空和地缘文化的对话,或许正是复旦“日月光华”精神的永恒魅力所在。

2016年,复旦剧社的话剧《理查二世》获第五届中国校园戏剧节优秀剧目奖,入选爱丁堡艺穗节

2025年5月,复旦大学建校120周年之际

作者简介:

王世靖 ,复旦大学艺术教育中心原主任,原复旦剧社成员

颜海平,复旦77级校友,原复旦剧社成员,话剧《秦王李世民》作者,清华大学清华学堂世文首席教授、外文系兼中文系教授博导、世界文学与文化研究院院长、教育部清华大学中外人文交流研究中心主任、美国康奈尔大学终身资深教授

傅红星,复旦81级校友,原复旦剧社成员,电影《周恩来外交风云》导演,国家一级导演;作品多次获中国电影金鸡奖、华表奖,原中国电影资料馆馆长、中国电影艺术研究中心主任,享受国务院政府特殊津贴