言短意长|将顾客视为下级,西贝进行了一场大型服从性测试

此次西贝预制菜事件之所以延烧成为近期最受关注的舆情,与每个人都能说上两句不无关联。

在西贝预制菜事件上,每个人都可以自由发表自己的观点,可以认同、可以批判,也可以折中:预制菜可以接受,但是价格太贵了。

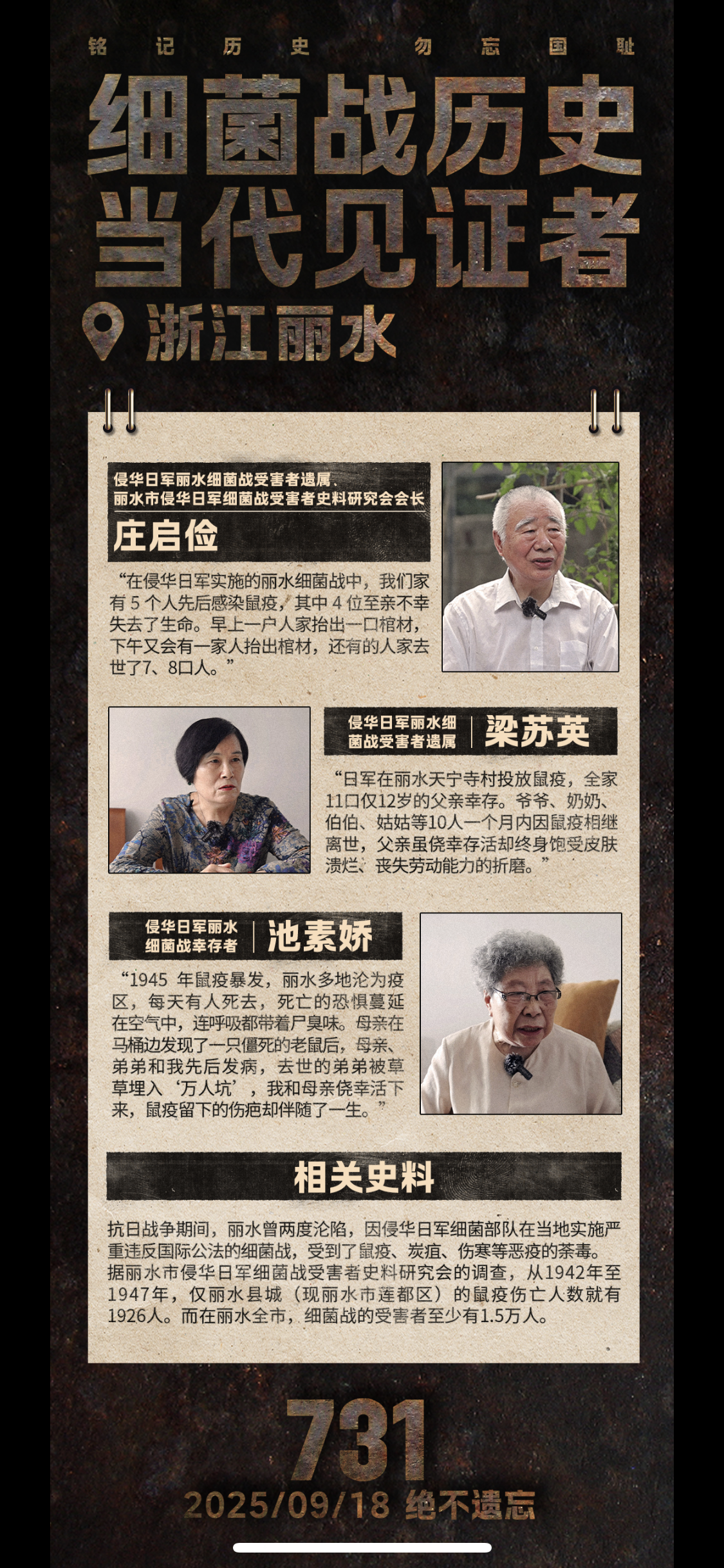

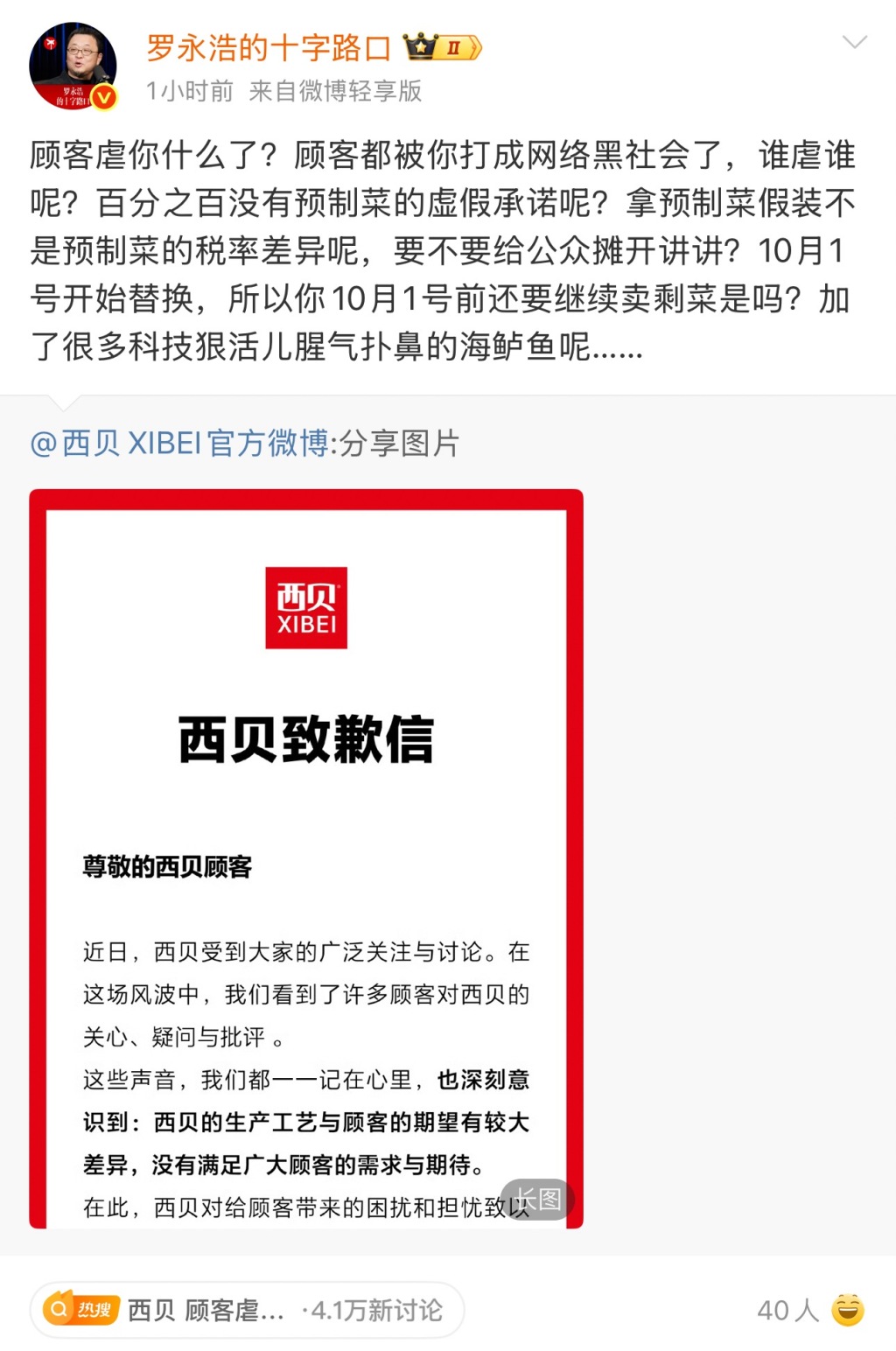

对于西贝的公关策略,社会上较一致的观点认为是一场史诗级的公关灾难。这一观点没有问题,但我们的思考还可以往前再推进一步:西贝公关战不仅仅是一场史诗级的公关灾难,更是一场大型服从性测试。在这场测试中,顾客不再被西贝视为平等的消费者,而是测试的“下级”。服从性测试,看重的是测试的性质,而不是测试的结果。从9月15日西贝刊发的致歉信来看,这一服从性测试应未达到预期效果,只能先行致歉,再图未来。

在这场史诗级的公关事件中,西贝想让我们接受哪些观点呢?

第一,认同西贝的所有菜都不是预制菜。

到底什么是预制菜并不是一件不言自明的事情,现行认定标准和顾客个体感受之间也存在巨大张力。所以,西贝的菜是不是预制菜本质上是一个认同的问题。

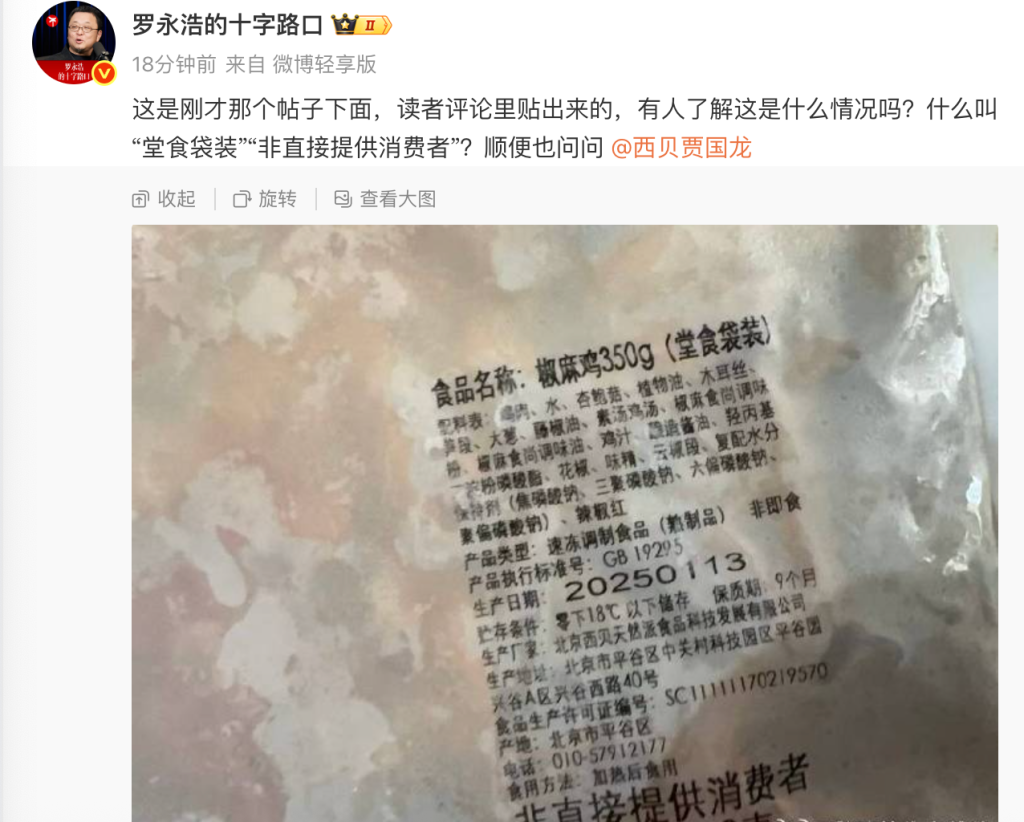

市场监管总局相关司局负责人曾指出,预制菜范围应当兼具预制化和菜肴的特征。考虑到连锁餐饮企业广泛应用中央厨房模式,其自行制作并向自有门店配送的净菜、半成品、成品菜肴,应当符合餐饮食品安全的法律法规和标准要求。中央厨房制作的菜肴,不纳入预制菜范围。正是由于这一“国家标准”,在此次事件争论之初,西贝并不认为自己“掰”不过来一般民众的“认知”。所以才有了贾国龙一开始“按国家的规定,西贝没有一道是预制菜”的“个人定论”。

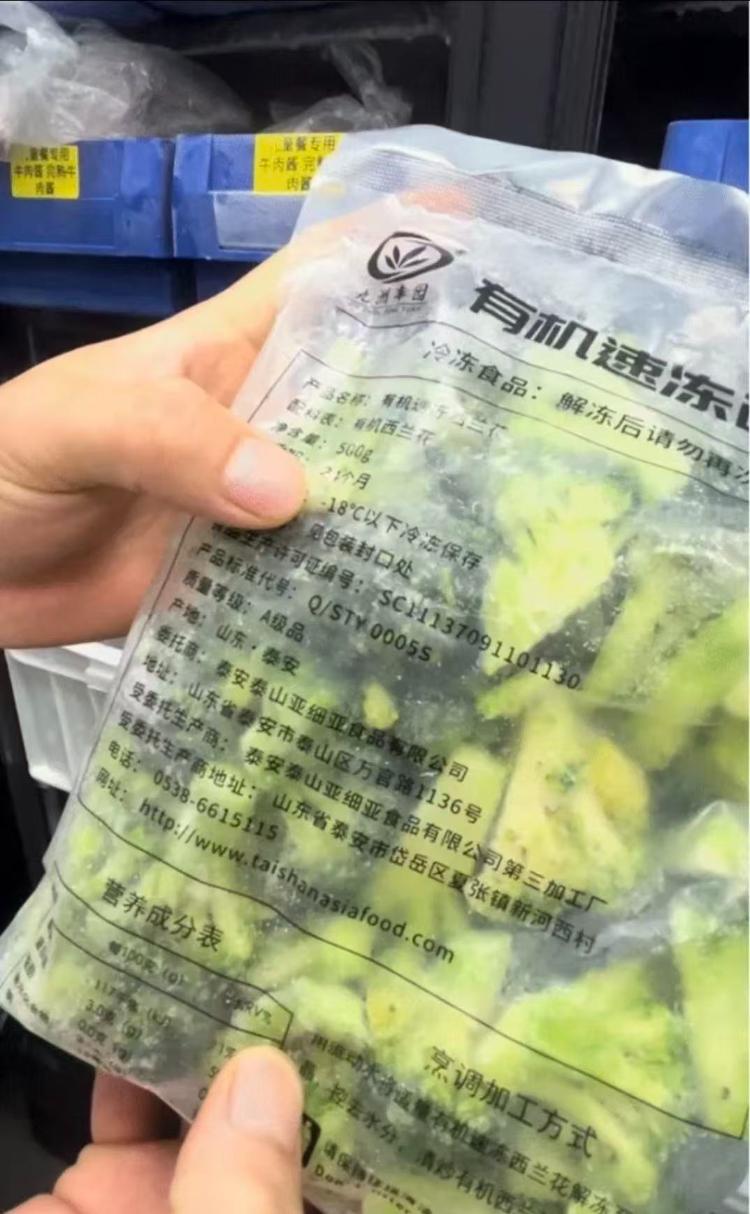

但是能够给西贝的菜买单的只有一个个顾客,顾客的个体感受可能比某个标准更具体,也更实际。当一道道顾客心目中的预制菜包装袋在直播镜头前尽情展现的时候,预制菜的标签自然再难摘去。

第二,认同西贝的菜价格不贵物有所值。

罗永浩此次论战后期的时候已经改变了论战策略:并不反对预制菜,“但接受不了预制菜假装现做,还卖那么贵”,希望推动预制菜透明化,维护消费者知情权。

这一论战策略直击西贝的定价体系的基石。

“家有宝贝就吃西贝”的口号确实深入人心,“中国儿童餐第一品牌”“专业儿童餐累计卖出超4000万份”“服务家庭顾客超2亿人次”都是西贝曾经获得的商业荣誉,也是西贝此前高定价策略的基石。

事后复盘来看,完全开放西贝的厨房可能是导致此次服从性测试失败的根本。当号称年销千万份的儿童餐中,出现冷冻包装的有机西兰花保质期长达24个月的情况时,这一高定价体系的正当性就开始摇摇欲坠了。

9月15日的书面致歉信其实可以视为挽救儿童餐这一“立店根本”的救急之举:一共9条整改举措,前几条都事关儿童餐。

第三,认同西贝营销公关策略毫无危机。

每次坐飞机看座位前的杂志时,品牌营销公司华与华广告总是躲都躲不掉。

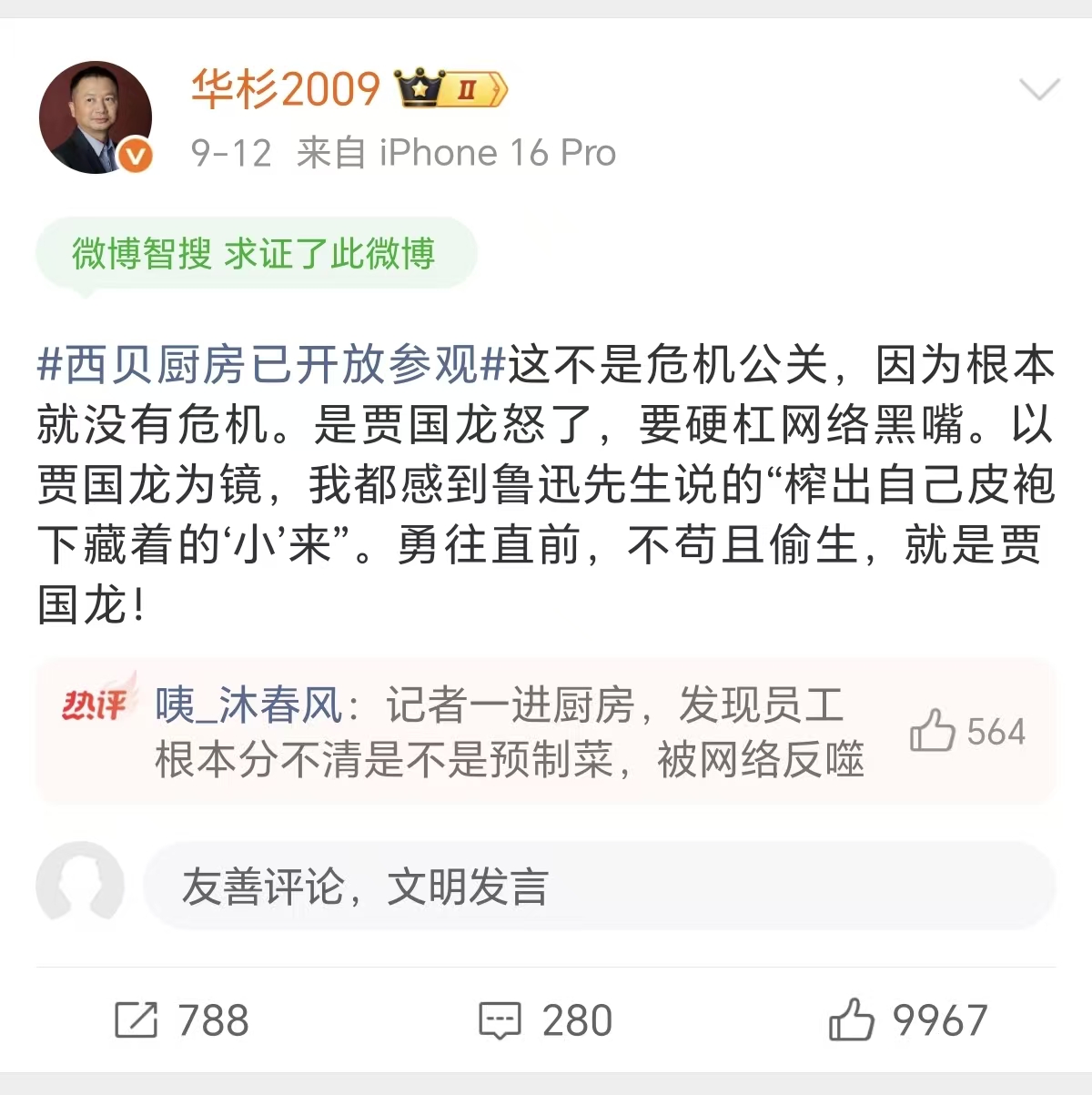

看得多了,脑海里就有了一个“单一归因公式”:这些公司之所以发展得这么好,就是因为采用了华与华的品牌营销方案。当然,这些品牌营销服务肯定也是很昂贵的,2023年华与华创始人华杉曾表示10年收了西贝6000万咨询费。

这一次论战,华杉也是“一马当先”抢夺论战的定义权,力挺西贝:“这不是危机公关,根本没有危机!”华杉还指责罗永浩是“网络黑嘴”,主张西贝“硬杠”到底。

是不是危机公关?有没有公关危机?这就是一场论战,从目前看,参与围观的网民更多接受了罗永浩的观点,而并不认同贾国龙和华杉的定性。

“提前抢夺话语权”可能就是华与华一贯以来的战法,只不过这次非但没有缓解西贝的危机,也将自身拖入了舆论旋涡之中。

一场服从性测试没有取得预期结果之后,现实的企业经营者自然认赌服输,于是也就有了9月15日的西贝书面致歉信。只不过,即使在这封外界视为“休战宣言”的致歉信中,贾国龙老板还是不忘进行一场新的服从性测试:将西贝与顾客的关系定义为初恋关系,并且是“顾客虐我千百遍,我待顾客如初恋”的关系。

你认为自己是西贝的初恋吗?

(作者陈良飞系政治新闻部总监、港澳台新闻部总监,高级记者)

设计:王璐瑶