“最好的肖斯塔科维奇”,人类最顽强的音乐表达

苏联作曲家肖斯塔科维奇被广泛认为是20世纪中期最伟大的交响曲作曲家,不仅在于其以体量庞大、思想深刻的十五部杰作改写了当代音乐的版图,更在于其作品中震撼人心的力量和人道主义情怀,完成对20世纪人类命运的交响“编年”。9月5日与7日,上海交响乐团在音乐总监余隆的执棒下,以肖斯塔科维奇的两部代表作,开启乐团2025-26全新演出季,再现硝烟与苦难中人类精神力量最顽强的音乐表达。

9月5日的首场音乐会下半场为肖斯塔科维奇《d小调第五交响曲“革命”》,这部作品创作于1937年。当年,遭受不公正批评的肖斯塔科维奇,凭借该曲首演的成功,一举恢复苏联重要作曲家的地位。但音乐中缱绻悱恻的矛盾与不安,也为理解和诠释其所面对的种种“复义”带来挑战。当晚余隆的演绎,充分体现出其对肖氏作品领悟的深邃与纯粹。

音乐以阴沉森严的跳进为引子,却被牢牢地控制住。余隆对于和弦的提示和拉伸虽迅猛果断,但绝非孔武有力地渲染大跳,而是注重结构的把控和线条的指示性。乐队小提琴声部细密尖锐的声线像利刃般一遍遍划过,带有戏谑意味的痛苦和矛盾感便娓娓道出。值得一提的是,余隆在精准控制节奏的同时,善于捕捉微妙的情绪差异,以䌷绎出情感张力,既强调了不同主题的表情、不同层次之间诡谲多变的情感冲突,又通过速度的压缩和脉动的延展,让紧张感得以贯穿。

第二乐章在低音弦乐笨重的舞曲中,不同声部间的交合在余隆的控制下依旧井然有序,且余隆在音响、弹性的对比处理上做了调整,强化戏谑感。第三乐章不同的乐句互相呼应着编织起圣咏般纯净而庄严的哀歌,木管乐器在空洞的竖琴和弦乐拨弦以及弦乐震音之上娓娓道来,弦乐齐奏一度焕发出丝绒般的质感,其间蕴含的悲悯之情令人动容。第四乐章在定音鼓冲击下发出胜利号角,轰鸣的音响令人血脉偾张。

在余隆大胆并极富想象力的塑型中,宏阔的音乐架构中宣泄出振聋发聩的冲锋号角,直冲鼓乐长鸣的尾声。当晚乐团各声部,尤其是圆号、大号和长笛,皆有绝佳表现。记得2017年上海交响乐团亮相琉森音乐节演绎该曲时,波兰传奇音乐大师潘德列茨基评价“这是我听过的最好的肖斯塔科维奇《第五交响曲》”。聆听当晚对于“最好”的复现,便可以想见当年潘氏由衷的赞叹。

9月7日的第二场音乐会,则呈现了肖斯塔科维奇的《C大调第七交响曲“列宁格勒”》。该曲首演于1942年3月5日的古比雪夫(今俄罗斯萨马拉)。当年8月9日在列宁格勒(今俄罗斯圣彼得堡)盛大复演时,德军已将该城市团团包围。乐手忍受着饥饿与伤痛,通过飞机空投的乐谱艰难完成演出。为确保演出成功,苏军发起“火花行动”,通过主动炮击德军阵地延缓德军可能发起的干扰演出的进攻。

这部诞生于苏德战争的炮火之中的巨作,此后便成为全球反法西斯阵营最鼓舞人心的“音乐宣言”。该曲的情感跌宕较“肖五”更为剧烈,演出难度更大,既要架构起恢弘战争的宏大场景,又要沉潜人性最深层的哀恸,非常考验指挥和乐团的感受力。

第一乐章依旧是以坚毅厚实的跳进先声夺人。余隆将主题材料的音块压得很实,并采用“慢启动”,为音乐的发展乃至中间段的“暴虐扩张”留足空间。以小军鼓弱奏为背景的“入侵主题”一步步发展至全奏时,余隆大幅挥臂张扬着乐队音响的峰顶,各声部以声嘶力竭的力度爆发出震耳欲聋的铿锵恐怖之声。如此强烈的声响,在音乐厅现场闻所未闻,但音质通透平整,尤其铜管之稳定极其难得。当“和平主题”与“入侵主题”对抗时,这种因对比强烈而凸显的激烈性又被余隆做了“减法”,以分出余量给能勾勒出抵抗力量消长变化的旋律,凸显其线条和纹理。

进入第二乐章谐谑曲后,弦乐声部的抒情性有所提升,木管音色依旧冷峻并饱含反讽。中段自高音单簧管和低音木管对位的音阶旋律开始,音乐越来越不安。此处余隆一方面以左右交错、前赴后继地拉伸、压缩动作调控着音乐的脉动与弹性,另一方面通过果断、频繁的声部提示引导着旋律的情感走向,从浓郁的忧愁到撕心裂肺的绝望。第三乐章类似管风琴的圣咏般的和弦中,不同主题的表情、不同层次之间诡谲多变的情感和冲突似乎被淡化,取而代之的是一种调和式的旋律及其蕴含的深切反思,其中饱含的苦难叙事和人性力量,皆熔铸于这份圣咏之中,令人动容。第四乐章的导入部,余隆刻意放慢速度,为之后音程的扩充做了充分的铺垫。伴奏着音乐织体的浓密,音乐才缓缓进入排山倒海之势的胜利中,掀起电闪雷鸣般的“胜利凯歌”。在余隆尾声极尽张扬的猛烈调度下,乐队以最强力的音响轰鸣,欢呼胜利的人民仿佛浴火重生,惊天动地,令人心绪久久难以平复。

两场演出,余隆麾下的上海交响乐团凭借几近完满的呈现,标识了乐团感受力和技术实力的高度。期待未来上海交响乐团已经启动的肖斯塔科维奇全部交响曲演绎和录制所带来的惊喜。

相关文章

工信部:我国已具备人形机器人全产业链制造能力

中央芭蕾舞团党委书记杨雄调任中国美术馆党委书记

马上评|夫妻合租生娃被赶出,合同至上还是生育友好?

上海国际光影节9月19日启幕:共有177场主题活动,主会场在徐汇西岸

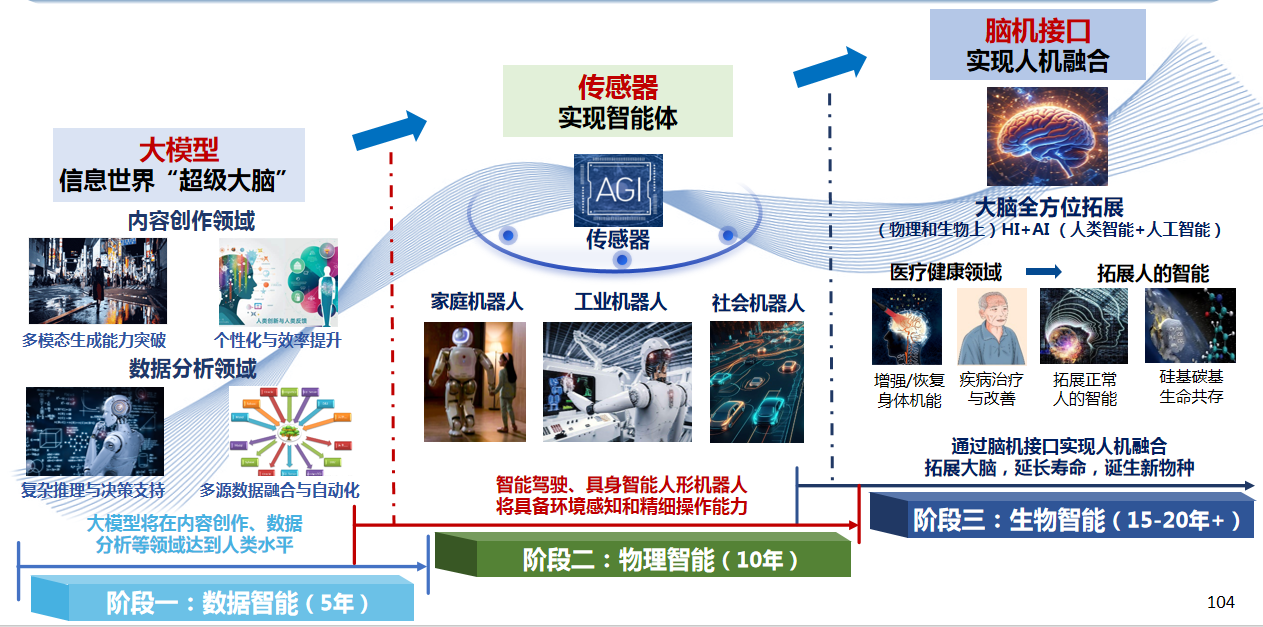

院士报告厅|郑海荣:脑机接口与生物智能将重塑产业形态

现货黄金突破3650美元,再创历史新高

湖北神农架林区退役军人事务局党组书记、局长詹明军被查

航行警告!南海部分海域进行军事训练,禁止驶入

自闭症学生报到当天遭劝退,广东省机械技师学院:怕影响其他学生

从入境游到入境购:“带着空箱来中国”的外国游客多起来了

体坛联播|意大利补时绝杀5比4以色列,勒沃库森迎来新帅

新质观察|低空经济气象基础设施建设的总体路径

清流:科技创新和产业创新融合的县域智慧

AI搜索流量将超过传统搜索!大模型将如何重构搜索引擎?

法政府信任投票翻车,马克龙急物色新总理

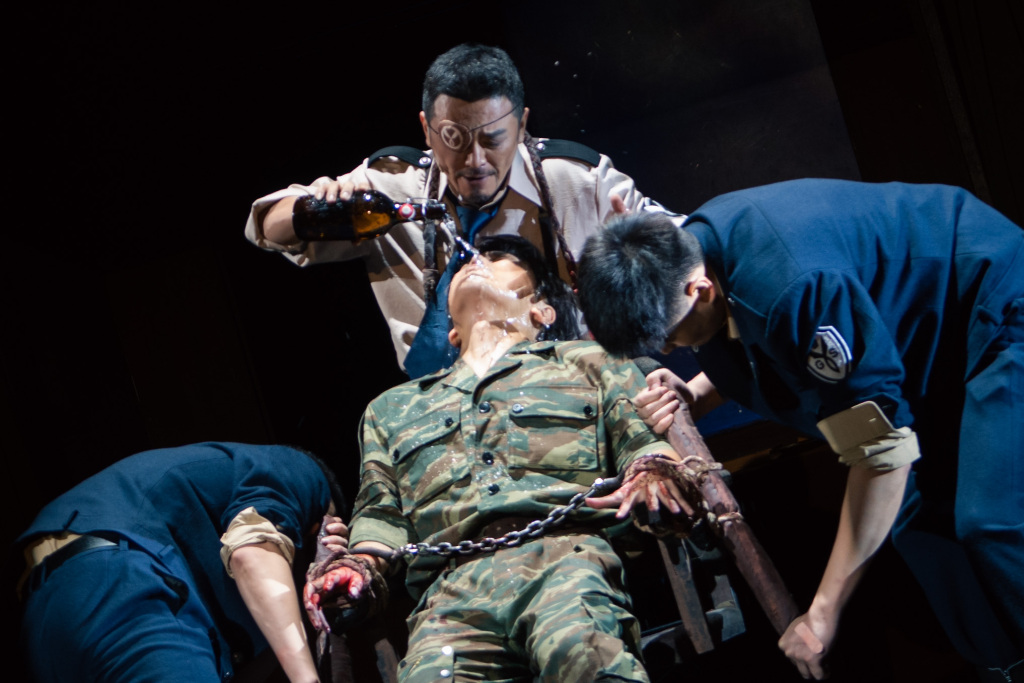

萨特《死无葬身之地》为何一直长演不衰?

证券时报关注:三大运营商打响算力卡位战,剑指AI应用变现

- 杭州拟出台新政,撬动千亿资本投向人工智能:大模型最高补助5000万

- 海南环岛赛的新叙事:国际竞速、全民骑行与产业生态的协同进阶

- 中华人民共和国和越南社会主义共和国关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明

- 国台办:岛内半导体产业被“卖台专业户”赖清德拱手相送是迟早的事

- 二十届中央第五轮巡视进驻过半

- 是什么,坚定了外资企业“在浦东为世界”的决心?

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯