萨特《死无葬身之地》为何一直长演不衰?

2025年,正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,让-保罗·萨特诞辰120周年,中国国家话剧院在9月再度推出存在主义巨作《死无葬身之地》,作为中国国家话剧院纪念抗战胜利80周年系列演出之一。今年11月,该剧还将来到上海,参加第二十四届中国上海国际艺术节。

《死无葬身之地》曾先后在1997年、2005年、2014年三度排演。而自28年前首排至今,查明哲导演四度执导该剧,用他的话来形容,每一次都如攀越“存在”的峭壁。本次重排,他延续了“悬崖上,一群生灵在腥风血雨中攀爬、跳跃”这一诗化意象的“形象种子”,并在此基础上提出“深掘有哲思的内涵与人物,精造有意味的形式和情境”的创作理念。

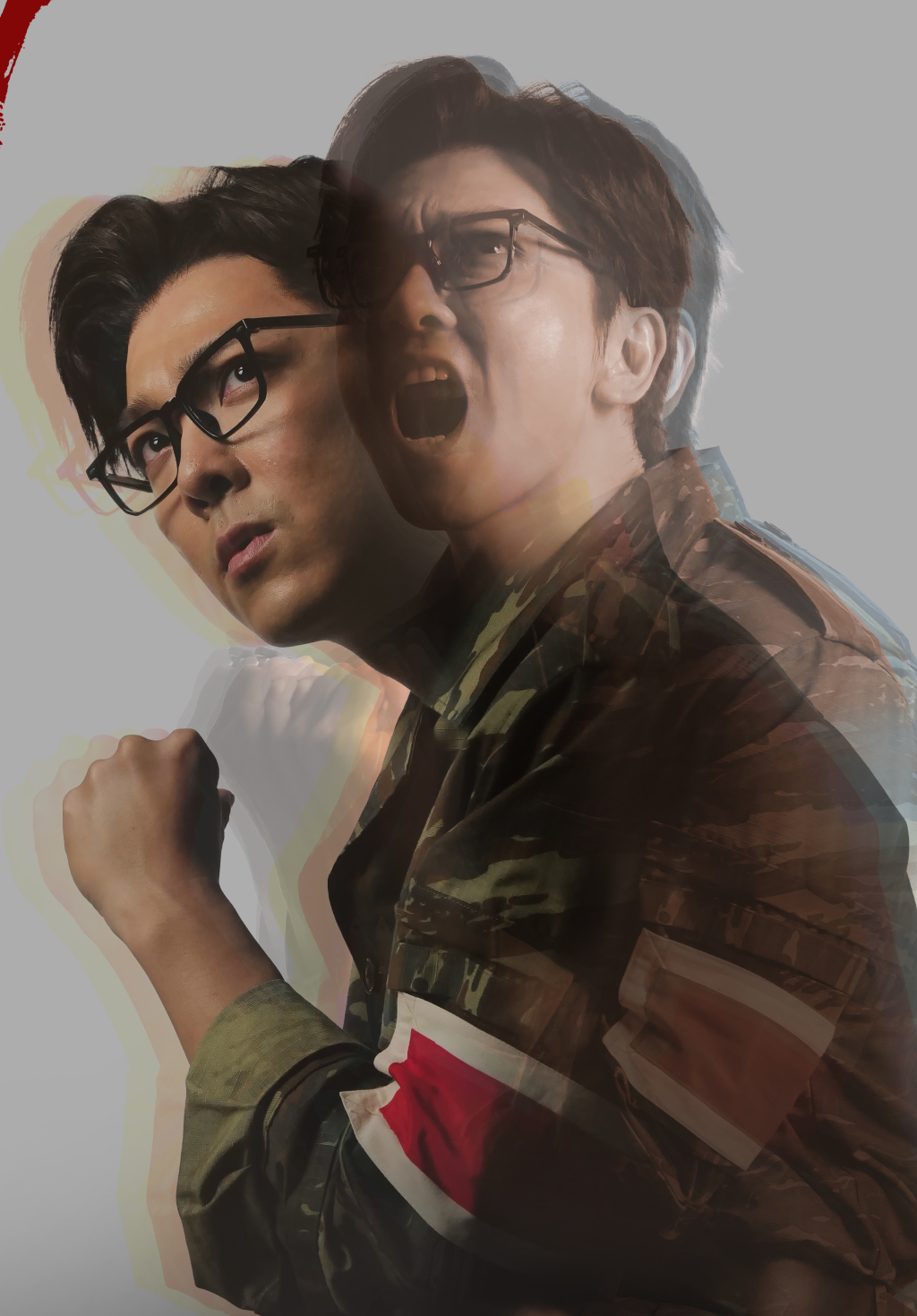

国话2014版《死无葬身之地》剧照 该剧在舞台上展示了赤裸裸的刑讯逼供,身着迷彩服受刑的游击队员昂利无疑带有剧作家萨特的影子 国家话剧院供图

《死无葬身之地》是萨特在二战结束后创作的首部文学作品。他通过“境遇剧”形式,将五名游击队员置于“招供即背叛,沉默即死亡”的绝境中,一次次逼迫他们在酷刑与道德间做出选择。萨特本人就曾在战时参与反法西斯抵抗组织,并有过被俘入狱的经历。这一剧本对萨特而言,就像是另一种形式的“论文”,借此阐述个人的哲学观念与主张。

国话2025版《死无葬身之地》演员定妆照 查文浩饰演昂利 国家话剧院供图

剧中的主要人物,并非传统意义上坚贞不屈的英雄,而是充满脆弱与矛盾的个体:昂利因“对生命意义的执念”而恐惧无意义的死亡;吕茜在目睹弟弟弗朗索瓦的崩溃后,默许其被同伴掐死,以亲情换取集体责任的坚守;卡诺里以冷静如棋手的理性提出“假招供”,试图在绝境中守护“人该有的尊严”……

国话2025版《死无葬身之地》剧照 邢佳栋饰演卡诺里、海清饰演吕茜、查文浩饰演昂利(依次从左至右) 摄影 塔苏

在幕落时分,石灰墙上的“V”字在硝烟中兀自婆娑。它不仅是反法西斯抵抗者们的心灵密码,更是萨特留给后世的永恒命题——当命运将你推至深渊边缘,唯有承担选择的重量,才能在虚无中刻下自身存在的刻度。

本轮演出期间,该剧导演、主演查文浩接受了记者的专访。

2025版《死无葬身之地》剧照 摄影 塔苏

【对话】

“重排过程并不轻松”

:国话新排版《死无葬身之地》直观上,首先带给我的冲击是舞美形式上的匠心设计。我注意到整场演出虽然没有幕间休息,但在每一幕转场的间隙,剧场黑灯时,总有一台射灯投向观众席,甚至会从每个观众的脸上扫过——让我们如同剧中被俘的游击队员一样也身陷囹圄,感受到如同监狱探照灯般的巡视和监控。

2025版首演结束前 身着“法兰西民团”蓝色军警制服的团丁冲入观众席 摄影 王诤

以及,当片尾三名游击队员被突然射杀后,观众好似也成为了他们的“狱友”,刚刚目睹了一场屠杀而震惊、愤怒。这时候,“法兰西民团”的刽子手们身着制服,手持冲锋枪对向观众席,甚至还有两个饰演团丁的演员跑进了观众席,“威胁”观众——我觉得导演这次创排有一种强烈的创作意图,要令观众牢牢地沉浸在剧情里,无时无刻不想紧拽着这个剧场里的每个人去体验、思考。

2025版首演现场 射灯灯光会在四幕剧每一幕转场的间隙扫过观众席 摄影 王诤

查文浩:探照灯有巡视和监控的意味,是导演在设计时就有的想法,是一种沉浸感的延伸。这部戏在1997年的时候,最早是在小剧场里演出,很有沉浸感,只有不到两百人的观众席。

彼时小剧场演出到第四幕的时候,吕茜(冯宪珍 饰演)、卡诺里(王玉立 饰演)和昂利(郭涛 饰演)三个人轮番接受人性拷问,面对生存还是毁灭?To be or not to be这种问题时,他们就是坐在观众席里表演的,这在1997年那个年代充满着浓厚的实验先锋性。而这次换到大剧场演出,我们让三位演员坐在距离观众席最近的台口处,也是在延续这种演员和观众成为“同行者”的沉浸式效果。

1997版《死无葬身之地》剧照 郭涛(中)饰演昂利 摄影 李晏

我们希望让观众身临其境,和剧中角色一样沉浸在极端情境的场域中。而舞台就像一面镜子,一场发生在此时此地的共谋与自救。观众不仅仅是“观看”,更是与台上角色一同经历、思考、选择的——“同行者”。

而当“法兰西民团”的团丁们举着枪冲进了观众席时,如果你注意听,最后一句台词是对着剧场里所有人说的:“把他们都带到阁楼上去!”而这句台词也是第一幕中,团丁对被俘的游击队员说过的话,等于在剧终时又重复了一遍。戏剧演出虽然结束了,但也许有一场新的人性拷问会蔓延在观众心中……

:这次的2025版在舞美设计上有哪些调整和变化?我还注意到本轮首场演出结束后,查明哲导演还把舞美设计师薛殿杰请上台来,他也参与此次重排的创作了吗?

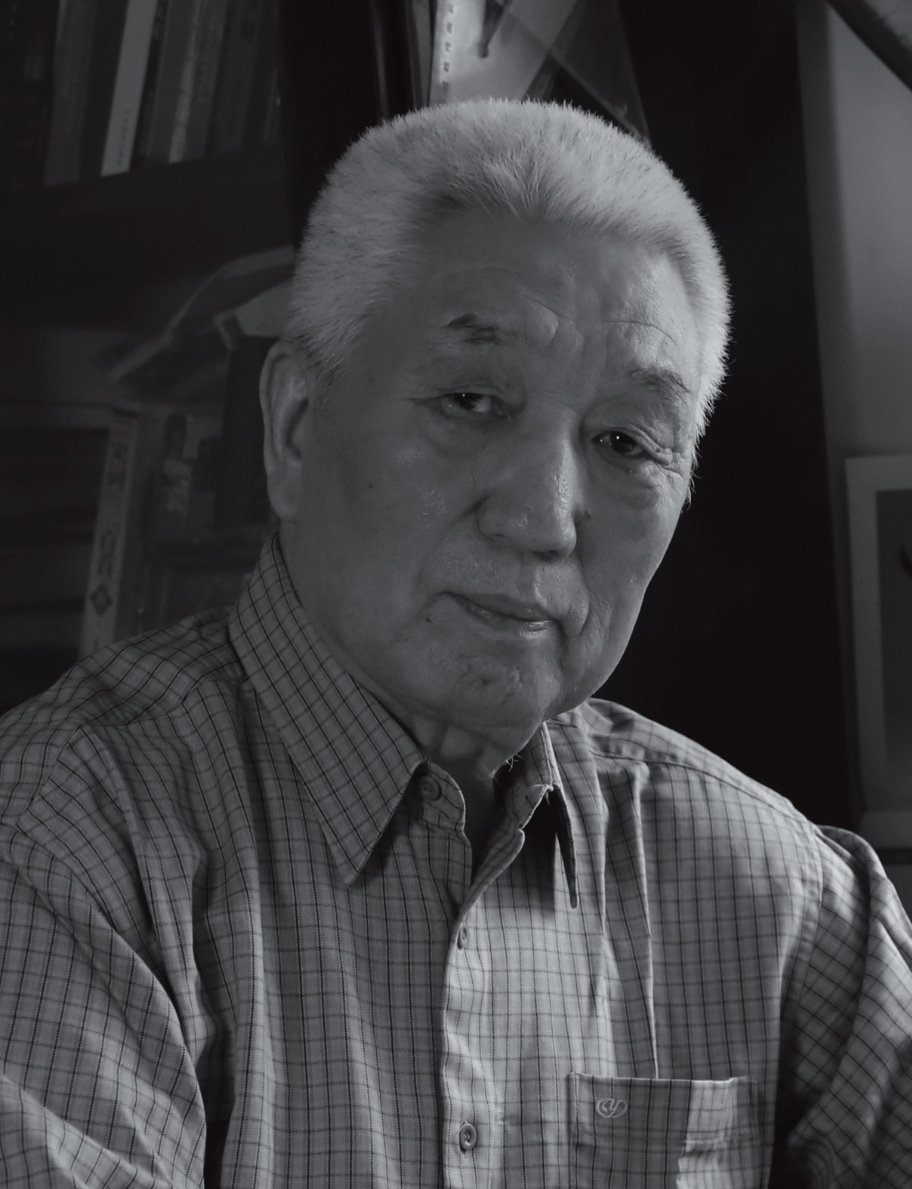

中国国家话剧院一级舞台美术设计,现年88岁的薛殿杰 国家话剧院供图

查文浩:是的,这次也是薛老亲自出马,全程参与指导设计。他今年已经88岁了,老爷子对这部戏也很有感情。1997年那会儿,薛老刚刚退休,而查明哲导演则是刚刚进入实验话剧院,这是他从卢那察尔斯基戏剧学院(记者注:现更名为俄罗斯戏剧艺术科学院)留学归国后的第一部戏,他选择了萨特的《死无葬身之地》

2005版《死无葬身之地》剧照 韩童生饰演若望、冯宪珍饰演吕茜。两人饰演的角色既是上下级,也有情人关系。 国家话剧院供图

当时的创作团队里既有薛老这样的前辈,也有冯宪珍、韩童生等中央实验话剧院的顶梁柱,他俩当年就被称作舞台上的“金童玉女”。后来的事情大家就都知道了,《死无葬身之地》在1997年首演就大获成功,成了一个现象级的文化事件。直到现在28年了,此次重排又再次聚首,我相信他们也会回忆起那些年一起并肩战斗的岁月。

2025版排练照 冯宪珍(中)多次来到排练场,协助总导演查明哲(右)给海清(左)说戏 国家话剧院供图

:请你介绍下在排练场,新老两代演员间有什么具体的交流吗?

查文浩:这一回排练期间,冯宪珍、韩童生、牛飘、李梦男、江佳琪、李晔等前辈们都曾特地来探班,细心地给我们每个演员指导建议,提升对人物的认识和感觉。这种分享创作角色时感受的过程,见证了一部经典戏剧的薪火相传,也诠释了何谓一家剧院的传承与创新。坦白讲,重排的过程并不轻松,但每个演员都在其中体会到了新的创作火花。

“楼上是炼狱,楼下是地狱”的双层空间结构

:听了你的回顾,我明白了查明哲导演为何会在首演结束谢幕时那么激动,想必有太多的情感和情绪在他的内心激荡。

查文浩:这部戏充满了冲突与分裂,对于每个演员来说都是充满挑战的。我们必须不断地审视自己,去找到极端情境下内心真实的情感,进而赋予人物鲜活的生命。

查明哲导演(左前)在2025版《死无葬身之地》首演结束后,登台告白观众 国家话剧院供图

:能不能具体介绍下2025版《死无葬身之地》相较于之前的三个版本,都做了哪些设计上的调整和变化?

查文浩:这次把舞台后边的实体墙变成了纱幕,能透出光来——查明哲导演把这部戏的艺术形象种子定义为,“悬崖上,一群生灵在腥风血雨中攀爬、跳跃”“向千仞绝顶攀爬,向万丈深渊跳跃。”这也显现了导演此次“深掘有哲思的内涵与人物,精造有意味的形式和情境”的创作理念。

1997年是在实验话剧院的小剧场排练、演出的。那个小剧场其实是个非标准剧场,内部构造很是简陋。在这样的条件下,薛殿杰老师完成了一个非常实验性的设计,剧场西侧一个放置灯具的二层走廊变为演出空间。相应的,观众席的位置也做了调整。

2025版重排,在舞台设计上,导演也提出了新的注解,“楼上是炼狱,楼下是地狱”的双层空间结构,以粗粝纱幕和光影流动实现哲学意象的视觉转化。楼上喻指精神自我审判的炼狱,楼下则是肉体遭受酷刑的地狱。炼狱里的人(被俘的游击队员们)在备受煎熬,地狱里的人(“法兰西民团”)——色厉内荏的他们也惶惶不可终日,既想给自己日后留条后路,又不得不履行拷问的职责。可以说战争给人性造成的拷问、拷打和创伤,在这部戏里表现得淋漓尽致。

舞台结构有了新的诠释,相应最直观的舞美也要焕新。刚才提到的原本沿用了多年的铁皮与墙壁建构的逼仄阁楼,这次被新型舞台美术材质替代。纱幕打破了写实的墙面,楼下刑讯的红光渗入阁楼,楼上人物的剪影则投下地狱般的审讯室。当有逆光打来,游击队员的影子“印”在纱幕上,通过逆光打出人物的影子来完成一种象征化的艺术表达。

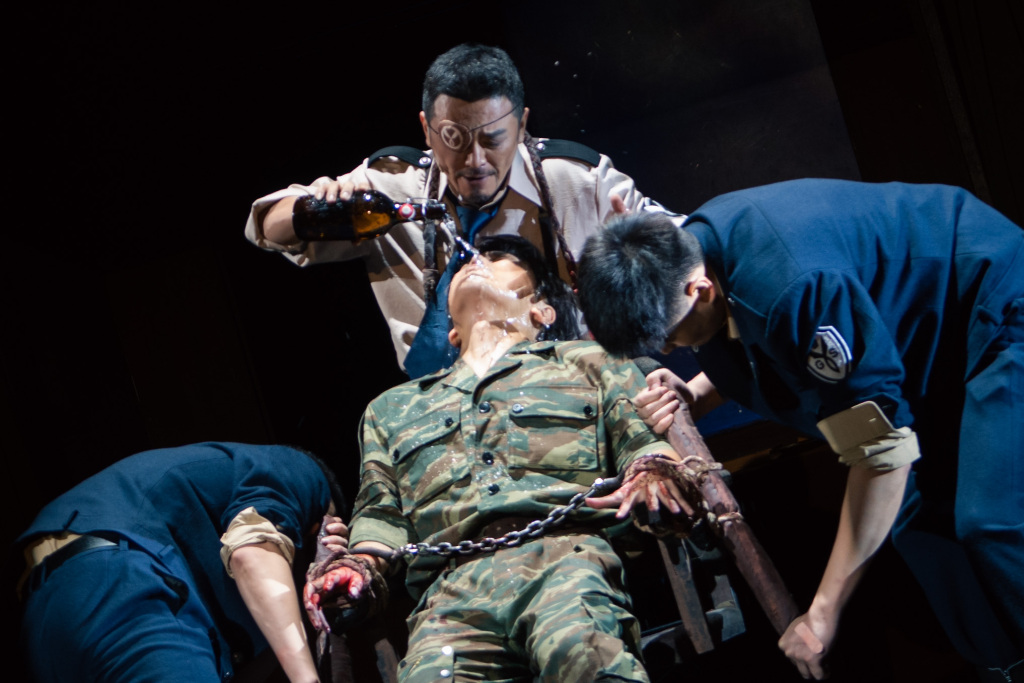

:我看这部戏的感觉,尤其是拷打的戏份,施暴者的狰狞乖张,受害者的痛苦甚至哀嚎,比类似题材的影视剧还要有冲击力。

查文浩:现场的拷问、嘶叫,探照灯监视般的追光,从演员表演到整个视听沉浸设计,会给所有人的身心带来强烈冲击力。

2025版《死无葬身之地》剧照 摄影 王昊辰

不会去演“毫无恐惧的凛然之姿”

:你本人和这部戏也缘分匪浅。1997年首演时,7岁的你曾为剧中第一幕“大火中女孩呼救”的画外音配音,这个声音沿用至后续两个版本。2025版中依旧保留了吗?

查文浩:是保留了。你听我现在的声音是这样的,我7岁时还没变声,是那种奶声奶气稚嫩的声音。这个音效一直沿用到了今天,听起来很穿越,也算是该剧的一个“彩蛋”。

2025版《死无葬身之地》剧照 昂利痛苦地扼死了弗朗索瓦 摄影 魔公

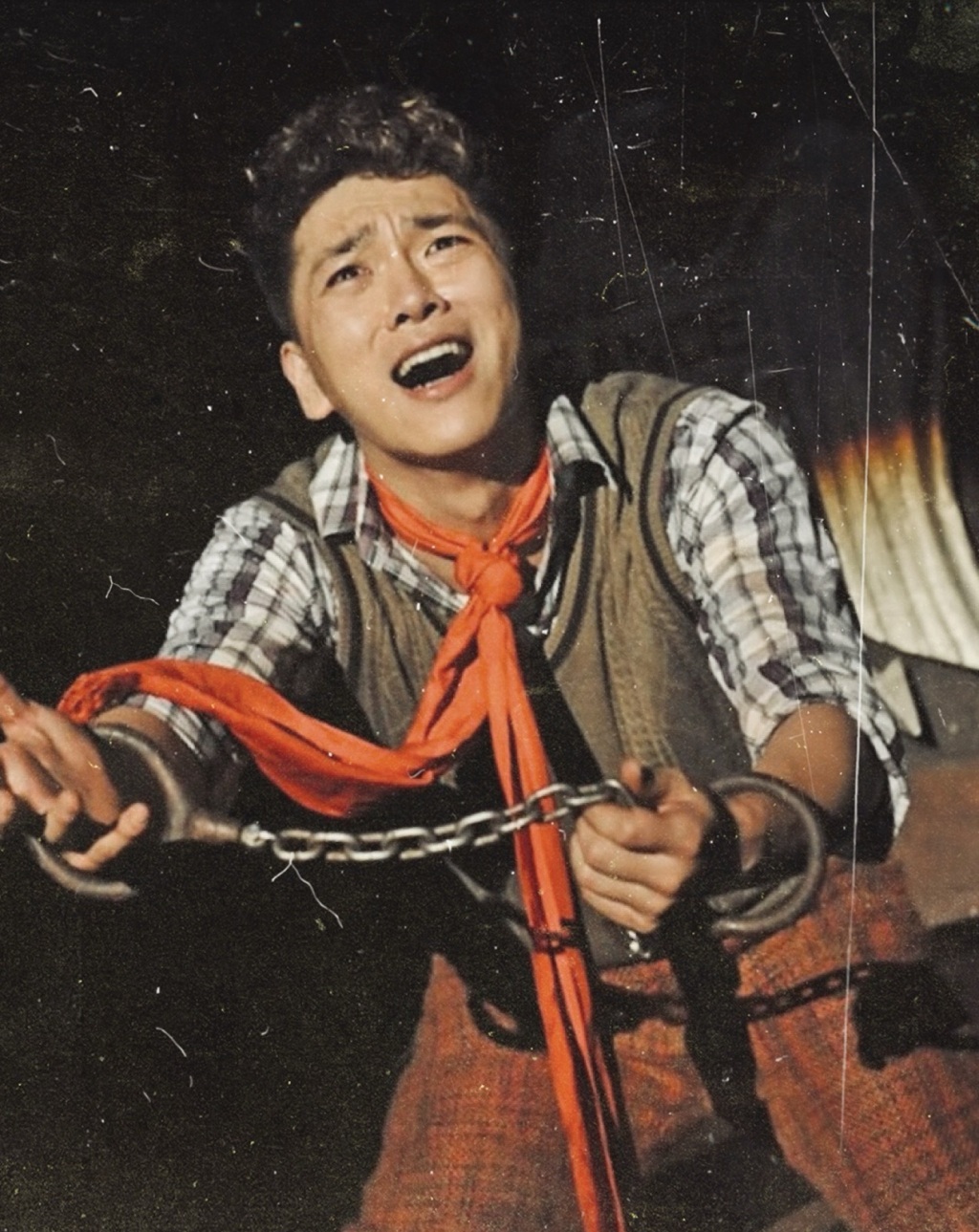

:不只是声音相伴,2014版你饰演尚未成年的弗朗索瓦,而2025版你饰演昂利在剧中要亲手扼死这一版的弗朗索瓦。可谓十年间,今日之是对应昨日之非。

查文浩:是的,十一年前,我饰演一个戴着红围巾的十七岁少年,十一年后,我饰演昂利,他正是给十七岁少年戴上红围巾的角色,沿用剧中的剧情最终昂利杀死了少年,我此次出演也是要“杀死”曾经的自己,完成一种蜕变(笑)。

2014版《死无葬身之地》剧照 查文浩饰演弗朗索瓦 受访者供图

:昂利这个角色,他应该是这批被俘游击队员中唯一一名知识分子出身的战士,谈谈你对人物的认知和把握。

查文浩:这个人物很难演,他不是一个绝对意义上的正面英雄,这部戏里所有游击队员的角色都不是绝对意义上的正面英雄。导演就此曾说过,“英雄不是符号化的、不是口号式的,人不是生下来轻轻松松就是英雄的,而是普通人在一次次不停地选择过程中,造就了英雄。”

让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre,1905年6月21日—1980年4月15日) 国家话剧院供图

:欧陆的知识分子在一战后就曾陷入过迷茫和绝望,人类的物质文明已然如此发达了,搞出了那么多伟大的科学发明、发现,可还是会陷入到彼此间那么原始、残酷的杀戮,视对方为“非人”。

查文浩:二战爆发后更是如此,茨威格就因为精神原乡的沉沦而内心失落,以致最终服毒自杀。萨特在战后也很消极绝望,是所谓“迷惘的一代”,他们认为战火下的人生是毫无意义的,生灵涂炭就是他们的命运。但是,萨特最终所完善后的存在主义,它并不是消极主义,它是一种勇敢的——用我们现在流行的话来说,就是在认清了生活的真相后,还可以勇敢地去拥抱、热爱生活。

2025版《死无葬身之地》剧照 图为昂利在遭受酷刑 摄影 魔公

:我对你此次的表演印象也很深刻,原本骄傲、自负的昂利,当他被敌人的酷刑折磨到面目全非、肢体残缺,“全身上下没有一块完好的骨头”,你把一个人被击碎后的状态演绎得很有层次感。

查文浩:这场戏,我不会想去塑造一个人的毫无恐惧的凛然之姿,那是一种概念化的呈现。如你所说,昂利这个人物既自负又脆弱,他有坚定的信念却又很敏感。由于他受过高等教育,所以他一直在思考自己活着和死去究竟有什么意义?以及我应该如何去死?这个人物执著于思索这些问题,他的台词所蕴含的思想性,都是融汇了萨特的思想在里面的。

:我相信走进剧场的观众,都无法再做一个安全的旁观者。他们直面这片赤裸、倾斜、锈迹斑斑的视觉炼狱,必须与局中人一同经历这场关于自由、选择与尊严的酷刑。当大幕落下,那束“摇曳却顽强不息的存在之光”之所以能如此震撼人心,正是因为它曾在那片极致的黑暗中,燃烧得如此闪耀。

查文浩:是的,《死无葬身之地》的价值,正在于它撕碎了惯见的英雄主义“滤镜”,从而达至恒久反战、呼唤和平之于全人类的终极意义。哲学家也借此揭示:人的本质并非天生,而是通过自由选择与行动塑造——每一次的选择相互叠加,甚至砥砺消磨,最终才真正可以为其的一生下定义。