科举停废120年|倏忽百廿:“末科进士”研究之意蕴、回溯与前瞻

甲辰为清代末科会试。自隋唐以来之科举制度,至此而历数告终。此榜多知名之士,以之结科举之局,颇不落莫。——《凌霄一士随笔》

科举停废,至今已历两个周甲。光绪三十一年八月初四日(1905年9月2日),在历经多番权宜改制和内外博弈之后,“欲推广学堂,必先停科举”的立场最终成为政策主导话语,清廷诏令自次年丙午科为始,“所有乡、会试一律停止,各省岁、科考试亦即停止。其以前之举、贡、生员,分别量予出路”(中国第一历史档案馆编:《光绪朝上谕档》第31册,广西师范大学出版社,2009年,114-115页)。千年科制一朝停罢,震荡殊深,短期难见。同年年底,严复在上海寰球中国学生会讲演,直谓“此事乃吾国数千年中莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建、开阡陌”,同时又谓“造因如此,结果何如,非吾党浅学微识者所敢妄道”(严复:《论教育与国家之关系》,载汪征鲁等主编:《严复全集》第7卷,福建教育出版社,2014年,178页)。自是以来,围绕科举革废展开的史料整理及学术研究积渐而进,成果丰硕。

每逢社会与文化变革转型之际,身处其中、兼具能动与局限之“人”,察其变、应其变、助其变而感其变者,最可留心细察。清末科举与帝制前后终结,亲历其事的“末科进士”群体尤其值得关注。本文所称“末科进士”,拓展兼包光绪二十九年(1903)癸卯补行辛丑、壬寅恩正并科,以及光绪三十年(1904)甲辰恩科两榜进士。这批进士经历特殊,作为“局中人”的关赓麟(1904-2-101[意为1904年甲辰恩科二甲第101名进士,下文准此],广东南海)即谓:“癸卯、甲辰二科,为千三百年科举之殿。时方改制,试论、义,废謄录,借地汴闱,获隽者复入学堂习法政:此皆异于历来科举者”(孑厂:《科举概詠》,载《中和月刊》1940年11月第1卷第10期,50页);两科士子群体内部,亦以“同学”“同年”互称,呈现出独特的知识、制度、经历及认同耦合,适合“聚类”考察。

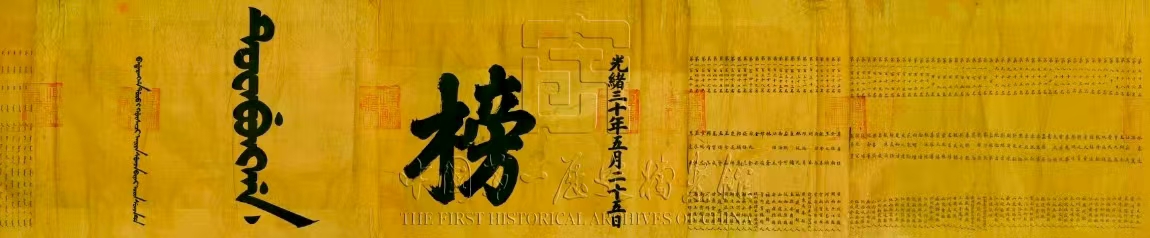

光绪三十年(1904)甲辰恩科大金榜局部(中国第一历史档案馆藏)

囿于知见和篇幅所限,本文所述仅为文科进士,暂不涉及通过其他“常科”如武科、翻译科取录的末科进士,也不专论归属“制科”的1903年经济特科所取进士,更不及于1905-1911年间参与归国留学生考试而获赐出身的各类“洋学进士”。即便仅限于“进士”这一层级和主题,也可得见清末形势之复杂,以及其中研究意蕴之丰富。有关“末科进士”的选题与研究,笔者前期稍有小结,限于篇幅与体例而未充分展开(李林:《凝视日常——生活史的研究理路与写作案例》,华东师范大学出版社,2023年,87-94页)。今值停科百廿周年,藉此讲演机缘,重新回溯自己研习此一主题之经历,反思其中不足;同时在管见所及范围之内,择要举述近年关涉此题之史料整理及学术研究进展;拓展省察关联议题之论析趣向,兼及此类历史研究之意蕴与今日面临之挑战,略备同行先进登高行远之参考。

一、缘起与背景

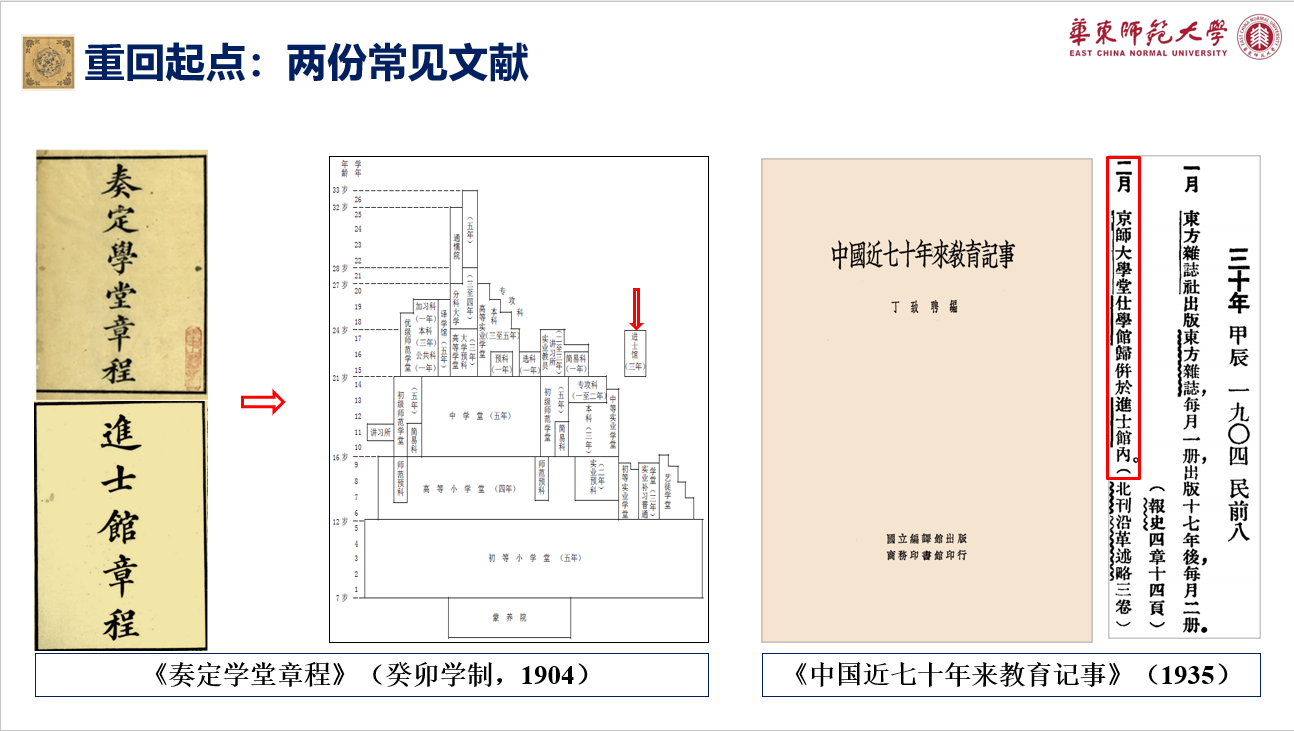

(一)重回起点:两份常见文献再探

教育与文化对于群体和个体的塑造作用,既深且远。革废科举、兴办学堂,可谓中国近代历史转折中的重大关节。在以不断“深耕”为学术特征的晚清史研究领域,允称“大题”,吸引了不同学科的研究者驻足凝思。笔者在十六年前(2009年)开始留心此题,乃是缘于两种常见文献之细节,而且起初也止限于制度层面的判断和关怀。

引发笔者关注此题的原初“触点”之一,是在多种史料汇编和学术著作中常见的“癸卯学制系统图”。此图常见多个呈现版本,不仅详略程度未尽一致,而且层级结构也有不同。在较为精审准确的版本图示中,可以看到一个孤悬于外的独特机构——进士馆。这不禁令人生疑:“进士馆”是为何物?此图既然称为“学制系统”,理当衔接一贯,为何还有此种“飘散”成分?原初“触点”之二,是丁致聘编:《中国近七十年来教育记事》(国立编译馆,1935年),其中光绪三十年甲辰(1904)二月条载:“京师大学堂仕学馆归并于进士馆内”(13页)。这条记载同样引人疑问:“仕学馆”又是何物?为何将其归并于进士馆?此事有何特别意义,以至能在这份简要的教育编年文献之中,独占二月之条?

触发笔者初期探究兴趣的两份常见文献

此即当日引发笔者探究兴味的真实文献起点。时值初期学步阶段,实无高明的问题意识和高深的学术理论作为导引。今日看来,这两份文献对于研究中国近代教育历史,非但不是“珍本秘笈”,而且在文献性质上皆有很大局限。“癸卯学制系统”简图乃是依据《奏定学堂章程》绘制,整体《章程》之中包含《进士馆章程》,不过只能提供作为结果的“奏定”制度条文,难以见其研制、运作与调适的动态过程。全国公共图书馆古籍文献编委会编《清内府档案稿本癸卯学制》(全国图书馆文献缩微复制中心,2005年),可以得见部分过程文本(研究示例可参陆胤:《从“国文”回向“中国文学”——从新出癸卯学制稿本看清末文学学科的本土化调适》,载《中国现代文学研究丛刊》2021第12期,60-71页)。而且,今日常见的《奏定学堂章程》虽然版本甚多,不过或者只是部分影印,或者将其拆分重编,或者整体过录但对内部重复内容有所删略,或者只是根据需要部分摘编。复因这些史料多属成套印行,寻常获取和利用有其不便;更因各种节略和重编,对于这份篇幅不小的重要文献,很不利于研究者直观把握其全貌,而这原本乃是当日构画整体文教与政治事业的“系统图谱”。更不用说,此类看似属于制度史的文本,还有学术史乃至思想史层面的研究意蕴,应当整体审视。因此,对于这份至为关键、看似随处可见的历史文献,笔者至今仍然盼有一种文本可靠、校注精审、称手易得之单行版本。

至于上述编年《记事》,则不仅因为体例规限,只能提供“快讯”信息;而且从“史源”角度来看,不仅《记事》条目本身,连同其所依赖的文献来源,对于考论仕学馆-进士馆而言,均非最为可靠的一手史料,甚至问题重重。按图索骥可知,编者此处所据为何基鸿:《国立北京大学沿革述略》(载《北京大学卅一周年纪念刊》,1929年,第3-6页)。这条文献记载此事即有不少疏漏,如“清廷”作“清庭”,“张百熙”作“张用熙”,光绪“二十九年”作“三十九年”,而且其中并未提供《记事》所书之“二月”信息,又《记事》所书“三卷”当为“三页”。欲求文献可征,殊为不易。

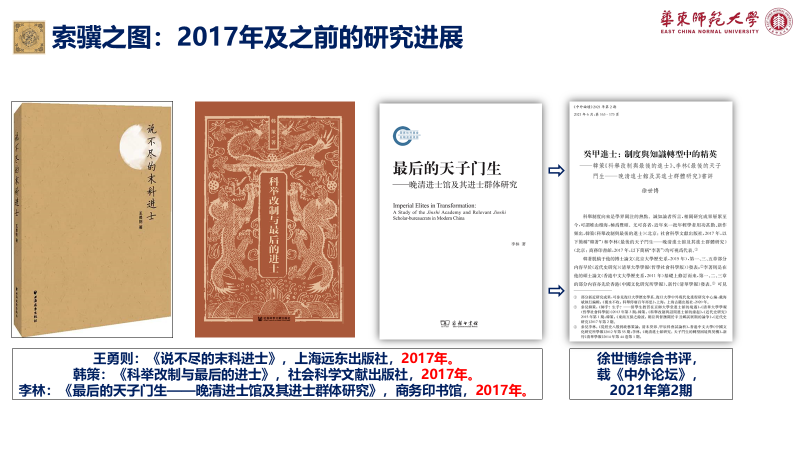

(二)斯道不孤:三种同题著作回望

对于研究而言,偶得主题而生问题,尚需掘发可以措手的“议题”。钱穆先生著《中国历代政治得失》(生活·读书·新知三联书店,2001年),其“序言”部分剖析政治所关“制度”与“人事”之原则要领,尤为精当。对于此一主题而言,“进士馆”作为一种组织机构,自然是一制度议题。但是,此一机构实际存续时间不长(1904-1907年),若仅限于内部,不仅容量非常有限,更难见其整体意涵与意义。由此而需进行纵横拓展,与密切交互的革废科举、兴办学堂,以及派遣游学、改革官制进行关联考察,才能既见其特殊地位,又不忽略宏观背景。同时,此一机构之设置及其配套制度之施行,不仅直接关涉癸卯、甲辰两榜588名进士,还能勾连晚清中央与地方乃至中国与外国之间,各种“人”与“事”之互动。由此,“制度”与“人事”遂为笔者从事此项研究密切观照的支柱议题。

得有上述机缘与思考,笔者从2009年正式开始探究晚清进士馆及末科进士群体。事后方知,在此前后国内外也有多位学术同仁,正从不同角度展开考察。作为一种近乎巧合的结果,在这个切口不大的研究主题之学术史上,2017年竟有三本专著相继出版。一是王勇则先生的《说不尽的末科进士》(上海远东出版社,2017年);二是韩策博士的《科举改制与最后的进士》(社会科学文献出版社,2017年);三即笔者的《最后的天子门生——晚清进士馆及其进士群体研究》(商务印书馆,2017年)。对此笔者既感压力,又觉欣慰:压力在于同行作品皆甚周备,探及自己未曾留心的议题;欣慰在于此道不孤,得见学术、出版两界认可此题之价值。

整体来看,同年出版的三种著作在面对相同或相近的研究对象时,具体入手路径与呈现方式又有不同。王著所称“末科进士”,实际包括1898年武科进士、1904年文科进士和翻译科进士,以及1903年经济特科进士,甚至1905-1911年间的游学归国钦赐进士,此一定位内涵更具包容性,得见群体样本更多。限于当日知见及出版流程,对于这本同年印行但版权时间更早的关联著作,笔者未及征引对话,借此机缘补述于此。韩著在政治层面关注甚切,尤其是透过“人事”而见“制度”之功,精微深湛皆胜拙著。笔者的初期写作和后期修订,则在制度本身之外,对于教育与文化议题稍多留心。对于《科举改制与最后的进士》以及《最后的天子门生》两书之得失,徐世博博士曾作综合书评(载《中外论坛》2021年第2期,163-173页),提供较为整全而专业的讨论,有兴趣的同仁可以检阅参考。

2017年出版的末科进士研究著作及综合书评

上述三书的研究综述以及参考文献部分,对于关涉此题的史料基础,以及2017年之前中外学者关涉清末科举革废的先行研究,皆有细致梳理。同行先进有志于此者可以按图索骥,此处不赘。以下所述,主要源自新近闻见与思考。

二、档案与文献

治史如烹饪,食材与厨艺同样重要,而前者尤为其本。学者常需检验自问:对于此项议题,处此时间节点,是否已经努力穷尽知见范围之内的材料、并且稍有新的发现?对于末科进士群体研究,笔者在前期写作和修改的不同时间节点之上,皆作如此检核。不过今日回视,尚有一些重要史料及其意蕴有待掘发,或是因为当日未曾刊布,或是此前检索未及;或是当日已然在手,不过因为学力不敷,见犹未见。以下择要略述。

(一)前期未见之史料

比如《郭则沄自订年谱》(凤凰出版社,2018年),作者郭则沄(1903-2-031,福建候官),曾入进士馆学习,民初担任总统府秘书长,著述宏富。又如《稊园诗集》(广东岭南古籍出版社,2024年),作者关赓麟(1904-2-101,广东南海),清末赴日留学,1922年曾任交通大学校长。还有贾景德(1904-3-040,山西汾水)之《诗文集》(中国文史出版社,2024年),贾氏1949年后赴台,曾任“考试院院长”。会友言志,诗文所关甚切,末代菁英群体的此类“自我书写”,对于理解其生平、情感、心态及社会网络关系,具有不可替代的价值。其他前期未见的史料,尚有此前未曾整理开放的部分近代报刊。缀补其中的零星记载,有助深化和丰富论析存在时间较短的进士馆之运作情形。

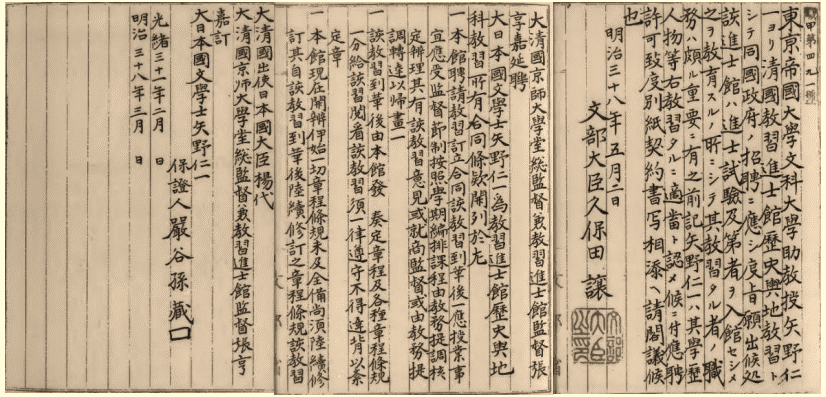

此外,笔者前期未见的另一重要材料,是下面这份近年才在日本国立公文书馆网站公布、原属文部省档案的历史文书。这是1905年(光绪三十一年,明治三十八年),进士馆聘请东京帝国大学助教授矢野仁一担任“历史舆地教习”的聘约,由时任出使日本大臣杨枢代表京师大学堂总监督兼任进士馆监督张亨嘉订立;日本文部大臣久保田让签章,立约保证人为严[岩]谷孙藏(曾任京师大学堂仕学馆总教习)。其中详载聘任背景、职责、薪金、管理等细则,不仅能够细化有关进士馆特殊职员聘任的讨论,还可作为管窥甲午之后服务于中国各类学堂的“日本教习”之典型案例。该馆所藏文书之中,还有其他关于进士馆学员赴日游学的零星记载,此处不赘。

光绪三十一年(1905)进士馆延聘矢野仁一之聘约局部(日本国立公文书馆藏)

(二)尚可深究之史料

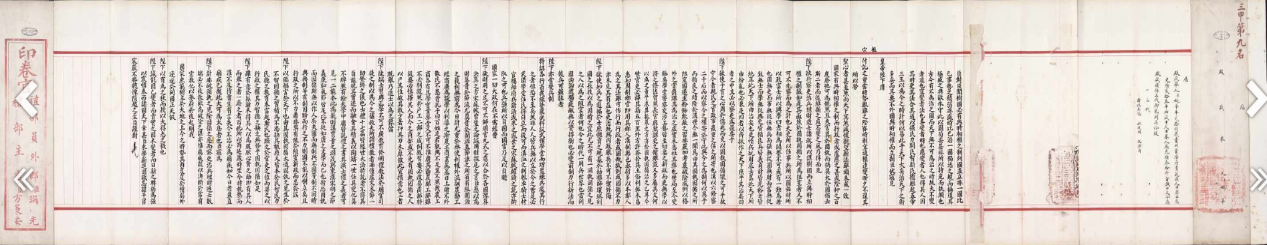

此类史料笔者前期已有所见,不过自觉分析视角和深度还需展拓精进。比如癸卯、甲辰进士参与乡试、会试、殿试的答卷,不仅在文本内容方面,有陆续公布、刊行的各类乡试录、会试录、登科录及硃卷可资参考;而且在文书形态上,也因美国加州大学洛杉矶分校、法兰西学院汉学研究所,以及其他中外图档机构、部分民间收藏的殿试卷陆续公布,而有深入研究的可能。尤其是法兰西学院所藏33份清代殿试原卷作者之中,共有6名为癸卯、甲辰进士:华宗智(1903-2-129,四川长寿)、范振绪(1903-3-132,甘肃靖远)、张茂炯(1904-2-006,江苏吴县)、麦鸿钧(1904-2-007,广东三水)、姚华(1904-3-009,贵州贵筑)、杨光瓒(1904-3-048,四川隆昌)。这些试卷不仅已由中华书局影印及原样复制出版(2014-2015年),而且其官网平台也公布了高清彩图,弥足珍贵。

此外,还有笔者初期探索之时,仅有日文版本、流通不广的《法政大学清国留学生法政速成科特集》(法政大学,1988年),以及清末在东京刊行、为数甚多但未经系统整理的汉文《法政速成科讲义录》,此后也已陆续翻译、汇整并在国内出版(广西师范大学出版社,2015年)。在此,笔者谨向迟云飞教授深致谢意!2009年,笔者因其《陈天华、宋教仁留日史事新探》一文(载《近代史研究》2005年第6期,197-204页),冒昧写信请教其中所引史料。迟教授很快就将所藏日文版《速成科特集》,慷慨复印寄至香港给笔者参考。研究观念和视角的转换,常会让既有材料展现新的层次和价值。上述章程、试卷、讲义等史料,除了传统制度史视野之外,尚可在学科史、知识史、阅读史乃至思想史的观照之中,深入研究。而且,此类史料近年所出渐多,值得关注。

光绪三十年(1904)甲辰恩科进士姚华殿试卷(法兰西学院汉学研究所藏)

(三)更为易得之史料

此类史料前期亦见,不过由于其写本型态及流通有限等关系,获取及使用不甚便捷,今日已有较大改善。比如《胡嗣瑗日记》(裘陈江整理,凤凰出版社,2017年),主要为1931年胡嗣瑗(1903-2-002,贵州开州)在天津随侍溥仪的“值班日记”。《左霈日记》(梁基永整理,凤凰出版社,2023年),探花左霈(1903-1-002,广州驻防正黄旗汉军)民国时期曾任教于清华学校及香港圣士提反学校,日记涵盖1902-1936年(中缺6年),以亲历者身份为末科会试、殿试留下珍贵记载。此外尤为值得关注者,是为记主重要、篇幅庞大的《谭延闿日记》。谭延闿(1904-2-035,湖南茶陵)曾任至南京国民政府主席、行政院院长等职,乃是末科进士在民国期间任职最为显赫者。其日记起止年份为1895-1930年(清末部分空缺较多),笔者当年写作之时,仅见“中研院”近史所建置之电子资料库可查;2018年则有中华书局影印本出版,而且依据近期发布的“2025年度国家古籍整理出版拟资助项目公示”信息,后续应当还会整理出版,值得期待。

此类史料之中,部分更是经过深度整理。比如《韬谷诗集编年笺注》(线装书局,2022年),原作者为王丕煦(1903-3-014,山东莱阳),民国时期任至山东布政使、财政厅长等职,整理者为其后裔王涵先生。笔者前期仅在国家图书馆普通古籍部阅览刻本,部分抄录并征引、分析其记述1905年日本游学所见所思之五言长诗。王涵先生则录出诗集全本,为之编年,并作笺注,寓研究于整理之中;又建置维护其故居纪念馆,召集专题学术研讨会,发心整理、研究其他家族人物文献与事迹。每见王涵先生以及其他历史人物后裔着力整理先辈文献,嘉惠学林,总会令人想到《中庸》所说“夫孝者,善继人之志,善述人之事者也”。孔子此语有其具体所指,不过推展而言,此种活动何尝不是兼益公私的“继述”之事?其中部分文献虽然不是由癸甲进士、而后由其后裔书写,不过从中仍能看到一种悠久的文化传统,在历经二十世纪剧变和断裂之后的可贵传承。

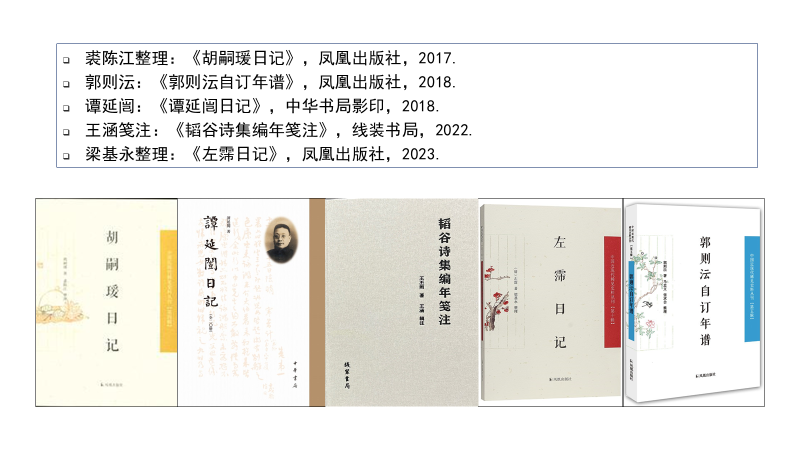

近年新刊末科进士相关史料举隅

(四)久盼未见之史料

此处主要是指中国第一历史档案馆所藏“学部全宗”档案(全宗号:19)。此项档案起止时间为1900-1911年,总凡77卷6546件(中国第一历史档案馆编:《中国第一历史档案馆藏档案全宗概述》,国家图书馆出版社,2023年,109-111页)。从2009年到2025年,笔者因为清代文科、武科、翻译科考试等选题研究,曾经多次前往查阅,收获甚多。一史馆也从原来的故宫西华门内,搬迁至祈年大街现址,馆舍更加宏敞,摘抄更为便捷。不过,学部全宗档案因为整理扫描等原因,在此期间一直未曾开放。

作为清代“文书行政”系统之一环,学部的相关案卷在流通处理过程之中,可能会在其他部门(如内阁档案及军机处录副奏摺)、以其他形态(如公刊的《学部官报》及其他报刊)、在其他地方(比如中国台湾地区乃至海外图档机构)留下副本或相关记载,笔者前期也是循此查补。之后开放的其他全宗档案,也能稍有补充,比如归入翰林院全宗之下的《进士馆讲堂建筑做法册》(档号:61-00-000-000001-0071)。不过,作为总摄全国文教事业的新设中央专门机构,其典藏文书尤其是学务章奏文牍、各种新式考试试卷、新式学堂文凭及教科书之原始、规模与系统,必有其他周边文献所不及者。中外学者之关注晚清文教改革者,或亦同怀此种期盼欤?

中国第一历史档案馆主页及其学部全宗档案信息

以上举述,仅为关涉此题新见及已知核心文献之部分。末科进士群体之中,类多学兼四部、著述宏富之士。循此而论,若能整理一份专业的《癸卯甲辰进士著述目录》,以资考镜源流、辨章学术,也是颇有挑战但不无价值之事。而且,由于癸甲进士群体之中,不少人士曾经屡居要职、经历丰富,对于许多文献与“作品”,他们或非直接作者(“作者”身份内涵复杂,并非不言自明的确定状态,福柯对此的论析甚有启发,详参米歇尔·福柯著,董树宝译:《知识考古学》,生活·读书·新知三联书店,2021年,27-29页),但曾以某种方式经手、参与或署名。因此,与这个群体密切关联的文献史料应当尚有很多,均待今后陆续发现刊布。

三、论著与议题

学术研究讲求积渐而进。晚清科举革废,向为科举研究领域热点之一,加之最近两年连值“癸卯学制”颁行以及诏停科举120周年,又有新的高峰热点。若要对此完整梳理,当俟专文。此处仅就所见2017年以来之研究进展(部分适当回溯),择其与进士馆及末科进士关系较为密切者,分述如下。

(一)宏观层面科举革废及其关联文教制度之研究

晚清科举革废较为整全的研究与综论,多由覃研有素的学者完成,对于奠定此一领域的论析范畴和标准贡献尤多。近年代表通史著作如李世愉、胡平:《中国科举制度通史·清代卷》(上海人民出版社,2015年),王日根等:《中国科举通史·清代卷》(人民出版社,2020年),皆设专章处理科举革废,前者侧重决策进程,后者侧重社会影响。其他通论及专门著作如杨齐福:《科举制度与近代文化(修订本)》(人民出版社,2016年),从“社会-文化”视角切入,讨论新的社会与文化力量、观念,以及教育、舆论等对于晚清科举改制的影响。关晓红:《科举停废与近代中国社会(修订版)》(社会科学文献出版社,2017年),剖析“缓停”与“立停”之间的博弈与演进、善后与影响,尤为周详。刘海峰:《科举学导论(增订本)》(中国社会科学出版社,2025年),不仅先已奠定科举学之基,其中也有多个篇章,涉及科举革废历程、争议与影响,以及科举之于中国、东亚及世界制度文明之意义。此外,张亚群教授新刊《科举1905》(浙江古籍出版社,2025年),主要从文化角度切入,重新审思1905年停废科举的前因与后果。

涉及科举革废与关联文教制度的考论,代表论著如田正平:《“癸卯学制”两甲子考论——纪念第一部全国施行的近代学制颁布120周年》(载《教育研究》2023年第4期,66-79页);刘海峰、赵凯:《科举停废与学部设立120年省思》(载《教育研究》2025年第4期,84-98页)。两者分别聚焦关键的“学制”与“学部”,进行探究省思。笔者采取参互对观的视角,探讨晚清“功名”与“学位”两个系统之间的互动(李林:《进士与博士——晚清“功名-学位”观念转型中的互诠与竞合》,复旦大学“知识·空间·思想:大学传统的多元展演学术工作坊”论文,2025年9月13日)。此外,书院改制同为清末革废科举的另一重要关联举措,该议题已然成为专门研究领域,此处难尽,详参杨杰:《晚清书院研究综述》(载《太平天国及晚清社会研究》2021年第2辑,223-233页);史料文献编研之最可关注者,为鲁小俊教授所编清代书院课艺之《总集丛刊》(燕山出版社,2021年)与《选刊》(崇文书局,2024年),及其在此基础上开展的系列研究。

(二)侧重科举改制中知识与文体层面之研究

前文举述档案史料,指出从文体、学科、知识、思想等角度切入科举革废研究,尚有开拓空间。近年的代表论著,如曹南屏:《阅读变迁与知识转型——晚清科举考试用书研究》(社会科学文献出版社,2018年),透过科举考试用书之编刊流通,洞见晚清知识冲击与转型。沈伟:《速亦能达:近代中国法学教育中的速成观念》(载《北京大学教育评论》2020第2期,118-140页),从学科教育角度切入,剖析“速”与“成”之间的离合。安东强:《“中国政治史事论”与清末科举改制》(载《文学遗产》2021年第5期,137-149页),则融入“文体学”视角进行剖析,氏著《清代科举制度与文体》一书亦将由社会科学文献出版社刊行。

另有刘海峰:《教育优先:清末新政中的科举策试改革》(载《教育研究》2024年第9期,76-90页),重新探讨清末改试策论,标出“教育优先”的命题。陈维昭教授近年对于明清八股文之“体”与“用”,论析甚切,其《论晚清“废科举”的多层文化指向》(载《甘肃社会科学》2025年第1期,81-88页),则从废八股的角度切入废科举,探讨其多层文化指向。此外,作为较早开始研究清末改试策论的学者,章清教授最新修订出版的《学术与社会——近代中国“社会重心”的转移与读书人新的角色》(山东大学出版社,2025年)一书,仍有专章“‘策问’中的‘历史’——晚清‘历史记忆’延续的一个侧面”,融入“历史记忆”的角度,值得留意。

(三)停废科举之因应及其影响之研究

此类著述更多,代表者如复旦大学历史系及中外现代化进程研究中心所编论集《覆水不收:科举停废百年再思》(上海古籍出版社,2020年),收录引论(编者的话)1篇,专题论文11篇,史料整理、研究综述及研究书目各1篇,综合呈现科举革废的研究进展。康文林:《清末科举停废对士人文官群体的影响——基于微观大数据的宏观新视角》(载《社会科学辑刊》2020年第4期,156-166页),借助所建中国政府官员数据库清代部分(CGED—Q),对于1900-1912年间三万五千余名民籍官员任职情形进行实证分析。王汎森:《跨学科的思想史——以“废科举”的讨论为例》(载《复旦学报(社会科学版)》2021年第2期,51-60页),引入经济学中的“传讯机制”,思考废科导致此种机制中断之后果,此文收入氏著《跨学科的思想史》(谢伟杰编,香港三联书店,2025年)。杨国强教授《两头不到岸——二十世纪初年中国的社会、政治和文化》(香港中文大学出版社/生活·读书·新知三联书店,2023年),其中两编专门处理“科举停置”(作者不用平素常见“停废”“废除”之说),探讨后科举时代的知识人、政治与文化境况。罗志田教授修订出版《权势转移——近代中国的思想与社会》(生活·读书·新知三联书店,2024年),仍收两篇专文,探讨废除科举与四民社会的解体及其后果。

关于停科之后的各种善后考试,张仲民教授的系列研究尤其值得重视。详参氏著《“不科举之科举”——清末浙江优拔考及其制度性困境》(载《历史研究》2019年第3期,63-81页);《“科举之废而未废”——清末己酉(1909)优拔考试再研究》(载《台大历史学报》第65期[2020],169-223页);《名亡实存的科举:清末的孝廉方正举荐及其朝考》(《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2022第5期,33-43页);《“科举”余绪:清末最后的“杂试”与“朝考”》(载《史学月刊》2024年第7期,48-60页)。其研究深刻揭示了流动不居的制度内外、文本表里的复杂关系,乃至令人深思:在何种意义上,科举算是被彻底废止了?从中可见一种悠远制度所造成的惯性和惯习,难以一朝尽革而杳然无踪。

(四)仕学馆-进士馆之制度研究

关于此一主题,首先应当补述韩国大邱大学张义植教授之长篇论文《중국최후의科擧합격進士와新學問의對面 - 京師大學堂 進士館의新敎育》(中国最后的科举及第进士与新学问之相会——京师大学堂进士馆的新教育)(载韩国《中國史硏究》第89辑[2014],209-250页),主要是从章程制度层面,论述进士馆的设置、运作与改革,兼顾其课程与教学。此项研究以及下文所述另外两文之发表,皆在2017年之前,不过笔者前期未曾得阅,国内学者研究此题亦鲜少引及,特别补述于此。国外学者之中,张义植教授应为研究此项议题最为全面和深入者。

关于仕学馆,徐保安教授延续其晚清“开官智”的研究思路,近年刊有两篇专论:一为《京师大学堂仕学馆学员的入学、分流与就业》(载《北大政治学评论》2019年第2期,185-220页);一为《再造“已仕人材”:京师大学堂仕学院的开办缘起与影响》(载《学海》2020年第1期,198-204页)。皆对此一主题研究进行细化和深入。此外,他曾主持教育部人文社科规划青年项目《清末进士馆研究》,持续推进相关研究。

仕学馆与进士馆皆附设于京师大学堂,而且两者在宗旨、生源、师资、课程等方面,皆有较多承继关系,因此学者多会进行关联研究。对于这两个存续时间不长的机构,中外学界先后计有多种课题、专著和论文进行考察,也可见其研究意涵与意义,确有独特之处。

(五)末科进士群体之研究

关于与进士馆密切关联的末科进士群体之研究,首先仍应补述韩国大邱大学张义植教授所作两外两篇专题论文:一是《淸末 京師大學堂 進士館 1期生 進士들의行路》(清末京师大学堂进士馆第一期生进士群体之行路),载韩国《中國史硏究》第95辑(2015),第169-209页;一是《淸末 京師大學堂 進士館 2期生 進士들의색다른경험》(清末京师大学堂进士馆第二期生进士群体之特殊经历),载韩国《中國史硏究》第101辑(2016),第69-100页。两篇文章分别聚焦进士馆第一期、第二期学员,选题设计甚为别致;其中对于两期学生之群体结构,及其招生与入学、教学与管理以及后期游学日本等议题,皆有涉及。在这两篇文章中,张义植教授已经留意并较多征引笔者2011年的学位论文,以及作为前期成果的期刊论文(李林:《晚清进士馆研究:天子门生的转型困境与契机》,载台湾《清华学报》新44卷第1期[2014],109-155页);并称他从笔者“整理的基础资料中获益良多,但关注焦点并不相同”。笔者则到2017年修订出版专书,亦未能留意引及其文;至今仍因语言局限,未能完全理解其中精微,洵属遗憾和不足。

韩策博士与笔者在各自出版上述专著之后,对于末科进士也有后续研究。笔者拓展考察末科进士与香港大学中文教育的创发与演进(LiLin, “Education, Culture, and Politics: The Evolution of Chinese Education at The University of Hong Kong, 1911-1941”, in History of Education: Journal of the History of Education Society, 2017,46.6, pp. 711-729);韩策博士继续探讨两科进士进入民国之后的出处问题(韩策:《癸卯、甲辰进士群体在辛亥鼎革前后的出处浮沉》,载《国学学刊》2018年第2期,60-74页)。清末疾风骤雨般的改革,成效未彰而帝制已亡。其时末科进士正当盛年,他们进入民国之后的出处、分合与经历,在“聚类”考察之外,尚有深入和细化空间。

此外尚有研究其他组织机构而关涉末科进士的论著,如陈健教授的专书《清末知识人的国家建制构想:以日本法政大学速成科中国留学生为中心》(社会科学文献出版社,2020年),对于包括末科进士在内的法政速成科学员群体有更为详尽的考论。区志坚教授论文《经学知识学术制度化及普及化的发展:以香港学海书楼为例》(载《中国文哲研究通讯》第30卷第4期[2020],163-191页),以及梁元生师等编著论集《学海书楼与香江国学:中国传统文化在香港的传承与革新》(香港中华书局,2023年)、《学海书楼与香江文教》(香港中华书局,2024年)等,皆聚焦于以赖际熙(1903-2-076,广东增城)为首创办的学海书楼,如何影响传统中国学术、文化和艺术在香港之传承与革新。

(六)末科进士个案之研究

作为政治与文化菁英,“最后的天子门生”之个体同样备受关注。尤其是在近年复兴传统文化、整理地方及家族文献的背景之下,各地对此皆甚重视。2023年在南京举行的第22届科举制与科举学国际学术研讨会中,还设有“进士后人座谈会”专场,可见历史与文化、学术与现实之间的互动。

由于癸卯、甲辰进士群体将近600人,难以穷举其个案研究成果。除了单篇论文,近年所见主要著作即有:杨金德、贺亮:《甘鹏云年谱长编》(团结出版社,2020年),甘鹏云(1903-2-030,湖北潜江)曾赴日本留学,清末民初历任中央及东三省财政部门官职。Francis Wann(云中燕):《温肃别传》(香港:著者自印,2020),温肃(1903-2-125)忠于清室,曾为逊帝溥仪的“南书房行走”,后任教于香港大学中文学院,此书编译者即为温肃后人,收录部分稀见书札,兼作中英译解。

此外又如周志永:《近代政治转型中谭延闿的人际关系研究》(社会科学文献出版社,2024年),系统利用近年公布的谭延闿日记,探究此一重要历史人物之人际关系,益加精审。李琼编:《民国文人贾景德》(中国文史出版社,2024),书介称为“大陆首部贾氏传记”,与上述《贾景德诗文集》成套出版。谭延闿及贾景德皆为国民党政权之下身居高位的人物,两人基本信息上文已述,此处不赘。李怀宇先生之《诗酒江湖:江孔殷的美食人生》(东方出版中心,2024年),则发掘利用江孔殷(1904-2-027,广东南海)晚年自印本《兰斋诗词存》,聚焦号称“百粤美食第一人”江孔殷太史的美食人生,呈现癸甲进士个体之独特另面。

依据公开信息,尚有裘陈江博士和周军博士分别主持国家社科基金后期资助项目,聚焦陈焕章(1904-3-131,广东高要)与“孔教会”、儒学宗教化之专著,也在修改出版之中。陈焕章登科之后,续于1911年取得哥伦比亚大学博士学位,论文题为The Economic Principles of Confucius and His School(中文译本题名《孔门理财学》),出版之后得到凯恩斯、韦伯和熊彼得等西方学界翘楚关注。除了关于陈焕章思想的诸多议题,即便是在一个基础细节上,笔者至今仍不十分清楚:习读中国经史并凭八股策论登第的他,如何较快将英文精进到哥伦比亚大学博士毕业水平?末科进士之中,确实不少卓异之士。

(七)废科百廿周年之学术活动及专题论文概览

2025年正值停科百廿周年,学界对此多有回应,此处别为一目。浙江大学于历史上诏停科举之日,召开“第二十四届科举制与科举学国际学术研讨会”,中外学者投稿多达227篇,其中专设“科举革废”分论坛(计有论文21篇);其余会议论文中亦有探论科举革废者,不过因为仅有摘要且未正式发表,此处难以备举(详参《第二十四届科举制与科举学国际学术研讨会论文摘要集目录》)。至其正式发表者,尤以教育类刊物最为集中。所见即有四份刊物特别辟出专栏,刊载系列论文,一并汇总如表1。

表1、2025年学术期刊“科举革废”专题论文举隅

这些文章主题关涉制度、人物、文化、社会及观念、评价诸多层面,不仅聚焦文科考试,部分还拓展探及武科考试,此亦近年科举研究新的动向;不仅聚焦科举革废本身,而且部分兼顾其余绪与影响,乃至当代启示。其中值得留意的是,学者力求从历史变迁的“长程视野”之中,重新审视作为“历史事件”的科举停废。加之地理、经济等因素在科举研究中越益受到重视,布罗代尔意义上的“历史时间”理论及其运思方式,应当也可对该领域研究提供新的启发。

上述关涉此一主题的研究进展,实际也能折射近年文史学术研究之一斑。在研究对象方面,政策与制度、人物与思想、事件与活动仍为其中主轴。在研究关怀和视角层面,除了传统政治史、制度史和学术史研究,文化史、知识史、生命史视角继续融入。关于末科进士学术、思想及文艺的研究,也是此一主题的重要增长点,当然研究难度也会更大。在研究路径和技术层面,除了文本解析,图像史学、计量史学的方法也有所呈现,不过还是方兴未艾,尚有诸多拓展空间。

四、方法与视野

(一)却顾所来径:研究方法之回溯

今日回望,笔者前期关于此题的写作与修改,在方法层面其实甚少突破。其中主要尝试如下,而且此处多属反思重述,当日未必有此清晰自觉。

一是特定语境之下的“文本分析”,这点是否可以称作专门“方法”,可能尚有争议;笔者窃以尽量细密地读懂文本的表里意涵(虽然未能至于福柯意义上的“话语分析”),乃是人文社会科学“诸法之母”。二是明确对象之后的“比较分析”,“比较”是否能成为一种专属方法(method)、抑或只是一种取径(approach)和视野(perspective),仍有争议,教育研究领域尤其如此。如果回归到一般意义上,比较乃是人类认知和理解事物的基本策略。具体到此项研究,则科举改制前后、不同改制方案,两榜进士之间、两榜进士内部,不同授职及升转路径、不同政治认同及出处选择等,皆有富于启示的可资比较之处。三是限定样本的统计分析,囿于材料和技艺所限,前期皆为传统描述性统计与分析,未能精进至假设-建模、回归分析层面的计量研究。传统科举与职官制度,因其所留数据较有系统性和结构性,成为当代计量史学重要的试验场,值得审慎期待。四是尽量明晰其人口学和社会学特征的“群体传记”,癸卯、甲辰进士作为近代中国转型社会中的“转型群体”,其应举入仕、流转移徙、思想心路的异同特征,都很值得书写。五是具有典型代表的“个案考察”,举出其中经历及史料较为丰富者,更为细致地呈现和分析。

梁启超论读史经验,曾有“飞机式的读史方法”(鸟瞰式)与“显微镜的读史方法”(解剖式)两种譬论(梁启超:《中国历史研究法补编》,中华书局,2015年,232页)。整体鸟瞰求其广大,局部解剖尽其精微,二者不可偏废,对于此项研究皆有助益。

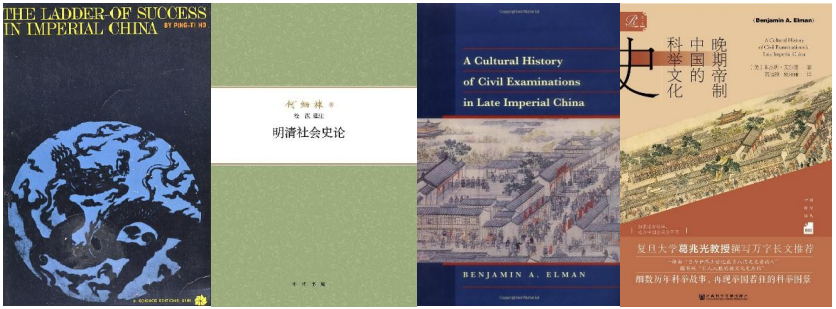

(二)拓展省察之一:流动与循环

除了上述偏向操作层面的研究方法,尚有几个交互关联的学理和视野议题,可以一并拓展省思。首先是“流动”(mobility)问题。明清科举在社会学意义上的“流动”功能及其限度,前贤因为研究范式、关注焦点、参考基数及样本对象的差异,而有“流动”与“循环”的不同理解和阐发侧重。其中最具代表性的作品,当属何炳棣教授所著The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility, 1368-1911(Columbia University Press, 1962;中译本见徐泓译注:《明清社会史论》,台北联经,2013年/中华书局,2019年),以及本杰明·艾尔曼教授所著A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China(University of California Press, 2000;中译本见高远致、夏丽丽译:《晚期帝制中国的科举文化史》,社会科学文献出版社,2022年)。

放到宏观的学术史视野之中,初刊时间相差近40年的何著与艾著,允可视作不同时代学术范式转移的缩影:除了都关注科举的“制度”本身,前者体现战后北美中国研究融入社会科学而区别于传统欧洲汉学的特征,后者则是二十世纪后期“文化研究”当令之结晶。前者抱持理解“前现代”社会的立场,主要关注及第者群体及其直系三代背景;后者融入“后现代”文化批判视角,兼顾考虑社会整体参与情形,并主张不可低估旁系与姻亲关系的影响。其实,何著也曾论及宗族制度因素的可能影响,日本学者在译介、对话此书时的讨论,亦可留意:“应当肯定何氏在承认宗族对社会流动产生效果的同时,保持谨慎态度、避免夸大其影响的观点”(井上徹:《何炳棣著, 寺田隆信・千種真一訳,『科挙と近世中国社会:立身出世の階梯』》,载《社会経済史学》第60卷第3号[1994],423-426页)。整体来看,对于明清科举研究,两书各有开创贡献,也都有其未见之失。沈登苗先生历年留心于此,近期重探此题,亦有综合持平之论,在充分肯定两者地位的同时,指出其中尚可改进的局部细节(沈登苗:《何炳棣与艾尔曼之争重探——写在艾尔曼〈晚期帝制中国的科举文化〉中译本问世之际》,载《社会科学论坛》2023年第5期,231-241页),值得留意。

明清科举社会史与文化史代表著作举隅

此外,对于清代科举“流动”问题的探讨,学界仍在以切实的量化研究,不断细化“颗粒度”,修正前人论见,揭示更加立体和复杂的面相(近期研究可参林上洪、刘海峰:《寒门子弟何以考取科举功名——基于清代浙江科举人物朱卷履历的定量分析》,载《北京大学教育评论》2021年第3期,62-80页;Jiang Qin and James Kai-sing Kung, "Social Mobility in Late Imperial China: Reconsidering the 'Ladder of Success' Hypothesis",in Modern China,2021,47(5), pp.628-661;覃红霞:《科举制度与代际流动的驱动机制:基于清代进士群体的证据》,第二十四届科举制与科举学国际学术研讨会大会报告,2025年9月3日)。除了流动-循环的二分对立,近期研究对于“流动”的具体程度、形式、机制、时段、地域、层级等议题,仍在不断推进。

同时,对此议题的深入探究,在方法论上可能尚有不易融洽的挑战:考察范围仅限直系三代,固然有其不足;扩大关系视野,也是一柄“双刃剑”。若将代际范围拓展至三代以上,关系范围拓展至旁系及姻亲,自然能够得见此一网络中更多名登贤书、身列仕版者(此指绝对数值而非百分比例)。不过,统计表格中数目的增减,如何恰当还原为“实践的”社会关系并看到其可能影响,恐怕尚有几重不易穿透的屏障,尤其是如何处理由此带来的变量因素激增。举其大者而言,直系与旁系、远支与近支、族亲与姻亲、母族与妻族,受业与受知,这些在一个人的社会网络关系的“节点权重”上,意义已不等同,在资源有限而且“差序格局”特征较为明显的社会结构中尤其如此。那么,对于结构和性质已有变化的“扩展版”社会关系,是否还能套用原本用来处理三代血亲的统计方法和归因逻辑?若可,又该如何对扩大之后的复杂节点之影响,进行标准一贯的“权重赋值”进而便于量化分析?先行述评指出,此前学界“虽然不乏研究社会流动性的文章,但终究未脱离何炳棣所创设的理论框架”(牟晨:《近十年关于科举的量化研究述评》,载复旦大学历史学系、复旦大学中外现代化进程研究中心编:《覆水不收:科举停废百年再思》,上海古籍出版社,2020年,529页)。如此,是否尚有其他途径,能够突破此种研究范式之规限?凡此种种,笔者因不擅计量研究而望洋兴叹,甚至不能确知是否应该如此发问。献曝于此,惟愿学界先进持续精进,不断突破。

由于末科进士群体数量有限、时段集中,并不适合在整体上证实流动或循环,不过却能提供此种机制运行至末期的典型样本。除了社会学意义上的流动,对于末科进士而言,地理空间意义上的“流动”也很值得重视。他们除了具有传统上乡土-京师-宦游的移动体验,更有特殊的异地应试、南下港台、游学东洋、远赴南洋、执教西洋等经历。把历史人物“具体”地与地理空间结合,对于深入理解其行事和心境当有助益。

(三)拓展省察之二:区分与排斥

和流动与否密切相关的,是文化资本和符号资本的问题。“循环论”所依据的立论框架,受到布迪厄“文化再生产”(cultural reproduction)理论的引导;艾尔曼教授则更进一步,阐发科举制度与政治、社会与文化诸种“再生产”的问题(Benjamin A. Elman,“The Civil Examination System in Late Imperial China, 1400–1900”,in Frontiers of History in China, 2013, 8[1],pp.32-50;此文其后作为“中文版序”,收入高远致、夏丽丽译:《晚期帝制中国的科举文化史》,社会科学文献出版社,2022年,第1-23页)。

还应留意的是,“再生产”和“循环论”的阐发,不仅得益于布迪厄关于社会“区分”(distinction)的讨论,可能还受到福柯在《规训与惩罚》等作品中,着力揭示和批判的社会“排斥”(exclusion)视角影响(艾尔曼著作对于布迪厄和福柯的代表作品,皆有引述)。在明文规定上,明清科举系统性地将全部女性(太平天国时期除外)、“编外之氓”、“方外之士”(如僧人道士)、部分“贱役”(如倡优皂隶)等排斥在外。同时,又通过经典义理、文体规范乃至书写水平的掌握要求,形成一种需要多年研习训练才能达到的标准、风格乃至布迪厄所称“品味”(taste),使得具有应试资格但财力有限的不少个人和家庭难以长期投入和支撑。正是基于这些显隐兼备的“排斥”机制,以批判视角审视科举者看到部分核心地域和菁英家族内部的“循环”问题,揭示此一制度并不完满的真实另面,亦有贡献。不过,科举作为诸多前现代社会中人才选任所能提供的“相对优解”,不仅在制度通道上确保阶层流动始终可能(流动程度在明清时期随着时间推移呈现降低之势),而且在统合广土众民的王朝国家并使之崇文重教方面,有其独特意义;此外还有其他“非预期结果”,尚可探研。

对于末科进士而言,还可留意他们在变革转型之中,由于制度设计和个人选择,所获得的旧学知识与新学技艺,传统功名与新式学位,以及不同政体之下的任职经历和政务经验——这些名目各异的稀缺文化资本和符号资本,如何衔接、兑换和作用。这也是促使笔者拓展写作上述“功名-学位”竞合互诠论文的动因之一。

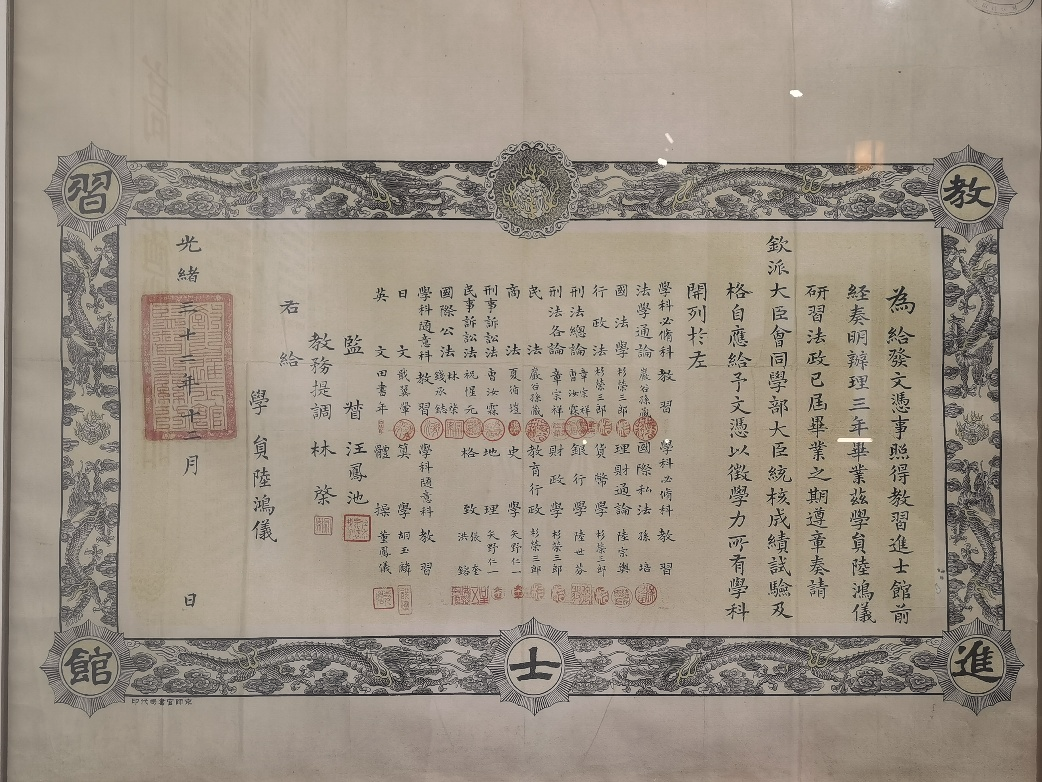

陆鸿仪(1903-2-029,江苏元和)所获进士馆修业文凭(笔者摄于苏州状元文化博物馆)

(四)拓展省察之三:身份与认同

在诸多象征符号的背后,还潜藏着更加微妙的身份与认同的问题,而且此一问题因为政治变迁而变得更为复杂。“身份”与“认同”,大致皆可对应英文identity,不过前者多为外在赋予,后者多为内在选择。对于末科进士而言,他们拥有一些共同身份,比如“天子门生”“翰苑清才”“进士馆学员”“法政速成科学员”等等;同时,他们可能又有不同的政治立场,比如晚清阶段的保皇、立宪或革命。辛亥之后,是选择摇身一变成为民国官员,还是留守禁城自居“遗民”,抑或远遁乡野不问世事。

由此,又会促使笔者反思一个问题:此项研究之初,主要是因此一群体的“天子门生”身份而作聚合考察。既然他们的身份既多且变,延伸追踪之时,不同时期此种“进士”身份之效力如何、范围何在?可有其他更具统摄性的身份概念,可以灵活取用?而且,其中政治与文化上的认同也未必全然等值,王朝国家、民族国家以及文化意义上的“天下”之间,常有错位。也因如此,又会触及“意义世界”(the universe of meaning)的深层问题,此语借自张灏先生之论清末民初变局与知识分子(张灏著,高力克、王跃译:《危机中的中国知识分子:寻求秩序与意义》,新星出版社,2006年,213页)。如此,又有助于在制度和事件的背后,重新让“人”真正在场,这样照见的历史未必更加美好,不过应会更加真切和生动。

对于末科进士而言,现实世界动荡不宁,颇多颠沛漂泊。而在意义世界层面,也因传统经典、伦理和价值体系的解纽,而变得撑持维艰。要在内外双重震荡之中恰当安放身心,统整自洽,必有一种勇猛刚毅和一番艰苦磨砺,否则就会陷入苦闷乃至危机,其中细微值得留心。

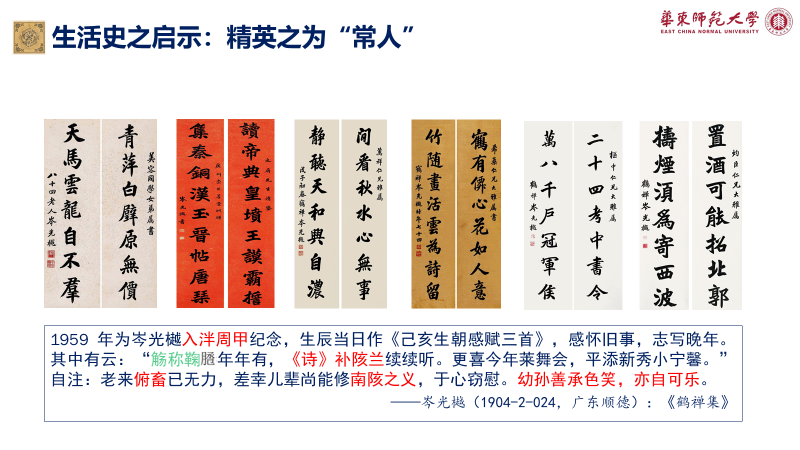

(五)拓展省察之四:菁英与常人

循着“认同”和“意义”这些内在线索,加之笔者近年任教及研究“日常生活史”零星所得,更增一层菁英之为“常人”的体察。笔者起初主要仍以“幸运的佼佼者”视角,理解和论析此一群体。诚然,在诸如功名、学识、职位、地位等“社会区分”的指标上,他们都可归入菁英群体。但回归至人之为“人”的基本身心与情感层面,他们仍为凡人。兹举数例,以窥一斑。

第一个例子关于沈钧儒(1904-2-075,浙江秀水)。他曾参与1949年开国大典,任至新中国首任最高人民法院院长、全国人大副委员长、民盟中央主席等职。时间回到1902年,27岁的沈钧儒尚未中举,因为协助任事而离家在陕。他在给妻子张象徵的家书中写道:“兄近体甚健,心欲归而身不能归,每逢夜静,或独坐,愁绪万端,乱如春草,非妹不能知我心,亦非妹不能解我愁也。菊官遗溺与否?及与杏官各长若干,下次寄信务必告我知之为盼!”1905年,沈钧儒呈请游学日本,长子沈谦(小名菊官)随行,入读私立庆应学堂,离家更远。他的家书之中,仍多体现对于亲人的挂念与关怀,乃至有“千万勿告他人为要”及“此信千万焚去为要”等叮嘱(沈钧儒纪念馆编:《沈钧儒家书》,群言出版社,2008年,第7、21、29页)。此种文本语境之中,书写者为人子、为人夫、为人父,表达的是思家念妻之情;并关心诸如孩子长高多少、是否遗尿,以及如何在当时的形势下更为安全地与家人沟通等细节,可以看到真实的常人与常情。

第二个例子关于谭延闿(1904-2-035,湖南茶陵)。如果时间对焦到戊辰年农历腊月十四日(西历1929年1月24日),此时的他已经高居南京国民政府行政院院长之位,属于末科进士群体在民国时期任职最为显赫者。当天是他五旬寿辰,天降大雪,宾朋满座,但是身居高位、宴饮享乐的“前台”背后,他的身体与心境似乎并不太好。他在生日当天及前后几天的日记中,皆录有中药药方(谭延闿:《谭延闿日记》第19册,中华书局,2018年,279-286页)。笔者不解岐黄,近日试询Deepseek,初判药方主要功效为:益气补血、养心安神、兼顾调和。征诸文献记载,如果稍读谭延闿中年以后的诗文和日记,可见其中有不少梦醒、夜醒、梦中、记梦、早醒、不眠等记载;又知他亦读《无量寿经》及《六祖坛经》等当时较为兴盛的净土宗及禅宗之核心经典。他在1928年1月27日的日记中还写道:“昨梦徐季龙以手魇吾,自有佛像起相救。又令余伪为尸以绐徐,余口吐橘核,为所觉而醒,甚奇”(谭延闿:《谭延闿日记》第18册,中华书局,2018年,408页)。案:徐季龙即徐谦(1903-2-008,安徽歙县),亦属末科进士之一,民国时期任至司法部部长。人在梦寐之间,意识不能完全自主,或许更能窥见其内心深处的忧喜爱惧,循此也有助于理解其“意义世界”。如此,对于这位纵横捭阖的民国政要作为常人的身心状况,又能增益一分理解。末科进士的个人作品,以及后人为其所写传记,不少述及他们晚年归向释老,可以管窥这个身逢乱世的“儒者”群体心灵世界隐微之迹。

第三个例子关于岑光樾(1904-2-024,广东顺德)。他在辛亥之后随着其他粤籍进士避居香港,曾讲学于“学海书楼”。该书楼为香港首座民间设立的公开图书馆,由赖际熙(1903-2-076,广东增城)筹创,其命名、立制皆取法于阮元任两广总督期间创办的“学海堂”。作为谭延闿在科甲意义上的“同年”,岑光樾在谭延闿离世近三十年之后的1959年,仍然健在。当年更是岑氏“入泮”六十周年纪念,生日当天曾作《己亥生朝感赋三首》,以感怀旧事,记录暮景。其中一首诗中自注:“老来俯畜已无力,差幸儿辈尚能修南陔之义,于心窃慰。幼孙善承色笑,亦自可乐”(岑光樾:《鹤禅集》,香港:新格緻设计制作承印,出版年不详,82-83页)。案:“俯畜”用《孟子·梁惠王上》中“仰足以事父母,俯足以畜妻子”之典;《南陔》为《诗经·小雅》之篇,有目无辞,《毛诗》释其旨为“孝子相戒以养也”,解经者多主此义。所谓“凡人之乐,乐在天伦”,八旬耄耋老人,历经沧桑剧变,得以颐养晚年,子孝孙贤,自然“可乐”!

末科进士岑光樾的楹联书法作品(网络图片,笔者缀合)

此类微观例证,还有很多。其中既让我们看到,菁英亦有“常人”的需求与特征——思家念妻、辗转难眠、含饴弄孙、面对生死等事,凡人一致;还可看到,不同文献尤其是公表文书和私人书写之间,所可得见之人有其相异而互补之处。进而言之,其中原理还近于“拟剧论”(dramaturgy)中“前台”与“后台”的区分与互动(欧文·戈夫曼著,冯钢译:《日常生活中的自我呈现》,北京大学出版社,2016年)。历史人物在不同“舞台”,预设不同“观众”,出于不同目的,在其书写中可能不断“换装”。葛兆光教授亦有“到后台看历史卸妆”之论(葛兆光:《到后台看历史卸妆》,四川人民出版社,2021年),其实真正卸妆的是具有能动性(agency)的历史人物。循此而去读书诵诗、知人论世,应可加深理解。

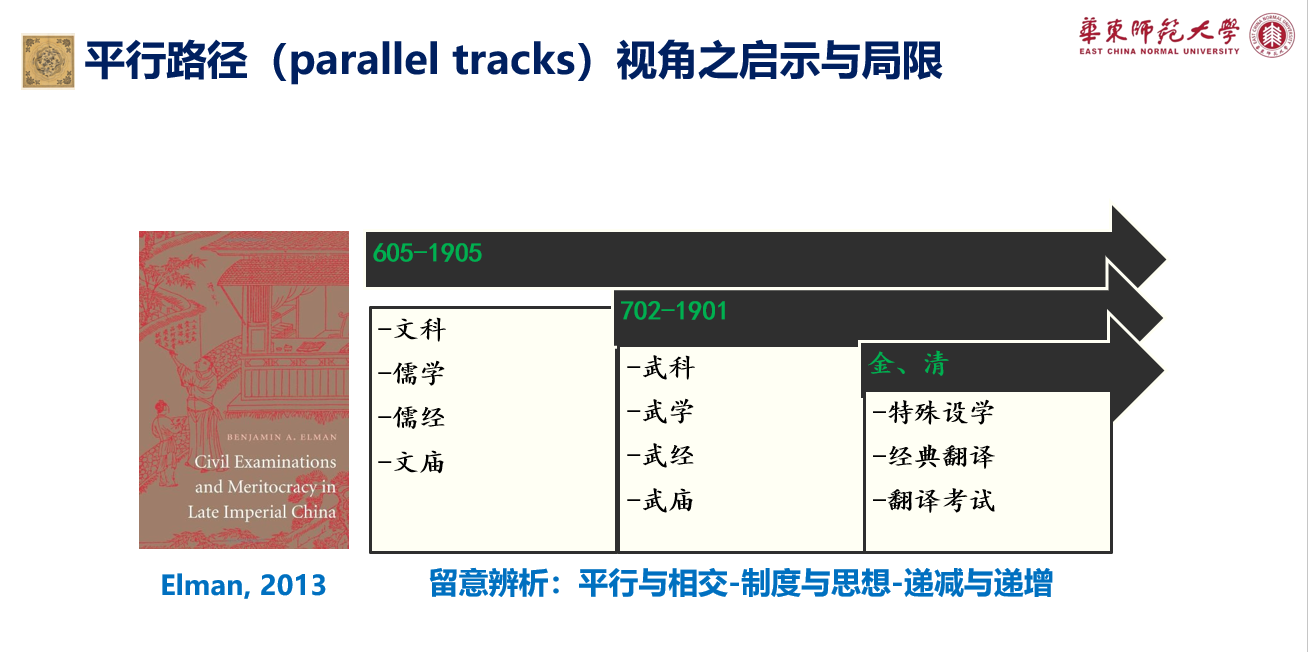

(六)拓展省察之五:平行与相交

若以“系统序列”视角切入,考察科举制度之设计与运行,其中尚有平行与相交的复杂关系,值得留意。清代科举之常科,大类有三:曰文科,曰武科,曰翻译科。至于其中的整体架构,亦有可再稍加辨析者。艾尔曼教授著Civil Examinations and Meritocracy in Late Imperial China(Harvard University Press, 2013;中译本见刘倩译:《晚期中华帝国的科举与选士》,香港中华书局,2022年)。案:此书实为上述《科举文化史》一书之缩略版,因此两书之中英版本皆可“相观而善”。其引言内将文、武科举称为“平行路径”(parallel tracks),此说有其启示意义。诚然,在作为主线、主体和主流的文科考试之外,尚有其他常规考试系统并存;尤其是文科-武科、儒学-武学、儒经-武经、文庙-武庙的对应存在,确实颇有“平行”之义。

理解科举的一种“系统序列”视角及其研究启示(笔者绘图)

不过,如果只是望文直解,“平行”亦即不会相交。而实际上,文科、武科、翻译科在应试资格、考试管理、考务人员、授职升转等方面,存在诸多交集互通,这还只是制度层面较为显见者。如果深入其知识与思想层面,文科勿论,即便是武科之内场考试、翻译科之译解内容,其主体文本及诠释标准,根本上仍以儒学“正典”作为转移。甚至到了末科进士参与的清末改制考试,在改试西学策论之时,以正统经学作为“圣贤矩矱”的要求,仍有决定性影响。因此,清代各个系统的考试之间,在不同层面既有显隐不一的平行与交织关系,还有儒家经典标准这一共同“钤键”。此种文化和心理层面的长期涵养与积淀,很难随着教育制度乃至政体层面的剧变一时转移。譬诸河流,人类历史演进既有表层之巨浪激流,还有下层之深缓静流,更有质料不均的底层河床。二十世纪之中国历史,尤其如此。

每个研究者的时间和精力都很有限,面对科举研究中的宏富议题,只能各随才性与际遇,有所取舍。针对科举这一主题的研究,笔者在时段上主要限于清代,但以“序列对照”的思路加以推进。即针对文科、武科、翻译科三个序列的考试,尝试在发掘一手史料的基础之上,持续推进研究。三个考试序列当日影响递减,今日研究难度递增。

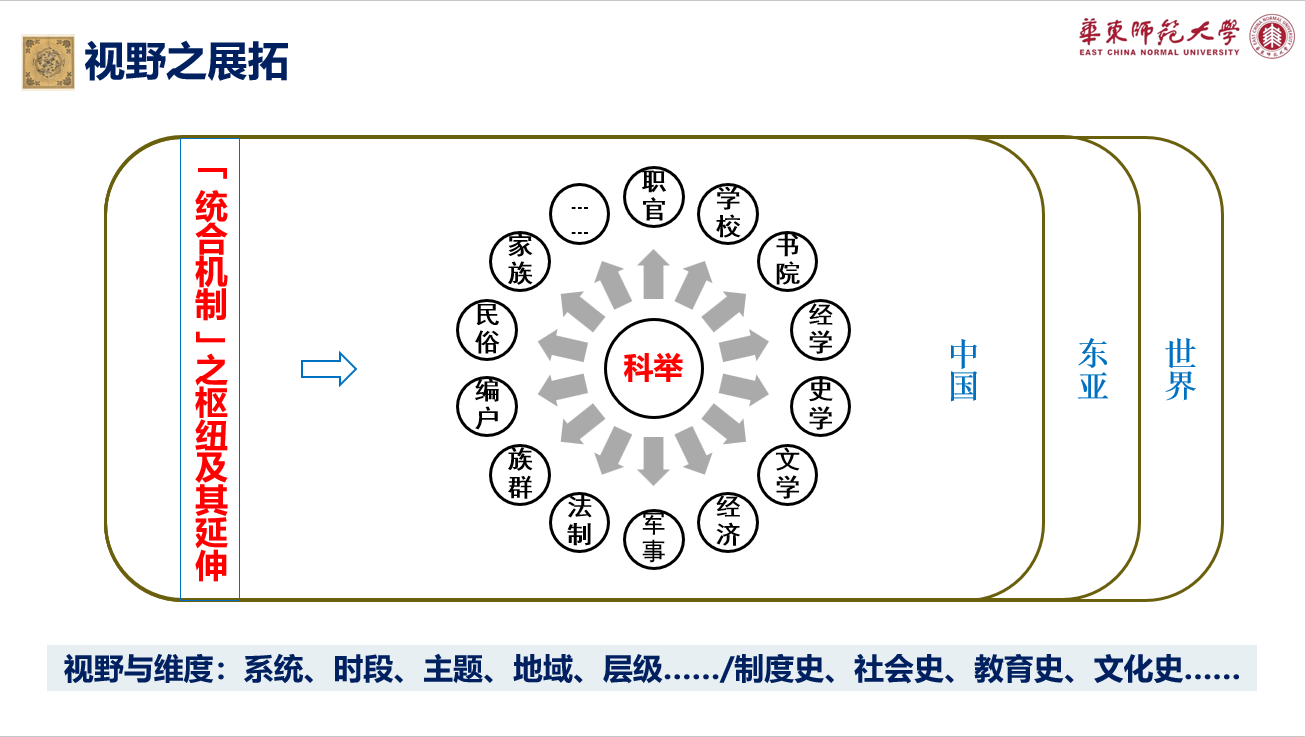

(七)拓展省察之六:作为“统合机制”的科举

以上所述,主要关怀在人,现在再次回到制度本身,由此进而拓展考察视野。首先应当明晰,科举作为“考试取士”制度,其设计旨在选官入仕,是为政治制度重要一环。或因如此,今日中美两国的国家图书分类之中,关涉科举制度层面的著作皆属“政治”之类。该制度在长期运作过程之中,逐渐成为隋唐以降传统社会关键的“统合机制”,也是后世解读帝制后期中国历史的锁钥之一。这一制度,关涉传统职官、学校、书院、经学、史学、文学、经济、法制、科技、族群、编户、民俗、家族等重要议题。此一制度对于王朝国家内部的均衡统合,又有至为关键的象征意义。短期之内一省之才不抡,对于整体政治队伍影响甚微;但若一省之科未开,则其政治意义所关甚大。

邓嗣禹先生尝言:“中国载籍,言及考试者,几于无书无之。”(邓嗣禹:《中国考试制度史》,台湾学生书局,1977年,387页)了解科举制度,对于读解传统文献甚为必要。如果采取参互对观的视角,又可发现聚焦其中不同考试系统、主体、主题、时段、地域、层级和群体,皆有不少开拓空间。超越传统惯采的制度史和政治史视角,社会史、教育史、文化史、文学史、经学史乃至经济史视角之下,科举研究又会呈现更加多维的面貌和潜力。立足中国而观察其内部文系与武系、中央与地方、内地与边疆,进一步放眼东亚和世界,则科举制度的不同历史样态及学术研究也很丰富多元,天广地阔。

科举作为“社会统合”机制之意涵与研究启示(笔者绘图)

五、体察与反思

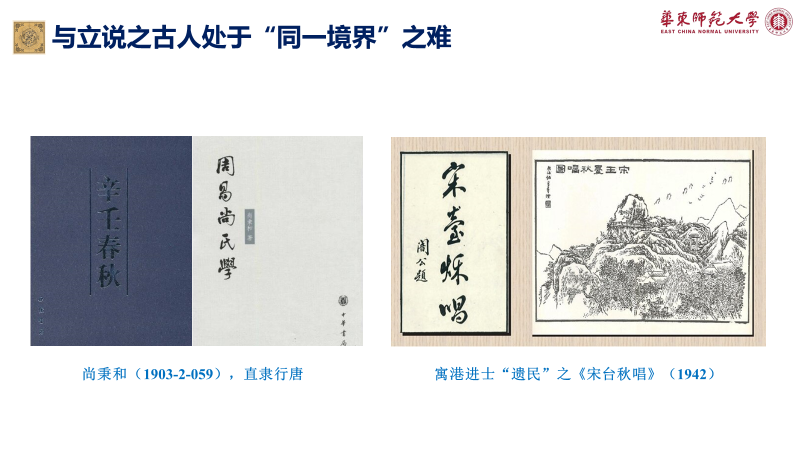

(一)“了解之同情”之不易

所谓真正“了解之同情”,其实甚难。陈寅恪先生原句为:“所谓真了解者,必神游冥想,与立说之古人,处于同一境界,而对于其持论所以不得不如是之苦心孤诣,表一种之同情,始能批评其学说之是非得失,而无隔阂肤廓之论”(陈寅恪:《冯友兰〈中国哲学史〉上册审查报告》,载《金明馆丛稿二编》,生活·读书·新知三联书店,2014年,279页)。今人治学,求与立说之古人处于同一境界,何其困难!其中不仅因为时空悬隔、风物各异,笔者在研习过程中,越益体会到因为阅历和学识的巨大落差,以致在理解末科进士此一文化菁英群体时,常有“隔阂肤廓”之感。《最后的天子门生》专设一节,举述癸卯、甲辰进士的“史部撰述事业”(320-337页)。此种设计,确有体例和篇幅的考量,但更重要的是因为在史部之外,自己对于经、子、集部作品更加生疏。兹举前期理解不足之数例,以为拓展和省思。

笔者曾于书内,以尚秉和(1903-2-059,直隶行唐)所著《辛壬春秋》为代表,稍作举述。不过,对其史源、史例与史法等历史书写中更加关键的议题,只能草草略过,未尝深究。这部篇幅颇宏(三十余万言)、体例别致的史书,至今似乎仍未引起治史学史者太多重视(专文仅见李周峰:《尚秉和〈辛壬春秋〉浅述》,载《历史档案》2012年第3期,130-133页)。而且,尚氏在现代学术史上更为重要的贡献,实际是他对“群经之首”《周易》所下的深湛功夫。直到近期,笔者细读黄寿祺、张善文二先生之《周易译注》(中华书局,2016年),对于其中反复称引的“行唐尚节之先生”在现代《易》学史上的重要地位,始有更深一层的理解。

另一印象较深的案例,关涉“集部”文献。1942年,以末代进士、举人群体为主的“海角遗民”,在香港宋王台进行雅集唱和,集结为《宋台秋唱》刊行。2023年,香港学海书楼创建一百周年,梁元生师召集研讨会,负责组织的系友徐世博博士来邀。笔者前期曾稍征引此集,述及此事,因而拟题《“旷百世而相感”——寓港遗逸丙辰雅集暨<宋台秋唱>考析》,不过最终未能作文参会。事后回想,其中固因时间之不足,更多还是学力之不济。由于自己在文学和阅历上的局限,难以穿透文字表象,深入作者的思想与心灵。学然后知不足,信然!

末科进士之经史及诗文作品举隅

(二)不变之理与应变之道

对于科举,学者从不同的学科领域和学术视野切入研究,虽然未必能够百虑一致,不过总体应可归入广义的历史研究范畴。毋庸讳言,包括史学在内的人文社会科学研究,今日正在面临前所未有的挑战和危机。笔者近年反复体味马克·布洛克之说:“历史学以人类的活动为特定的对象,它思接千载,视通万里,千姿百态,令人销魂,因此它比其他学科更能激发人们的想象力。”(马克·布洛克著,张和声译:《历史学家的技艺》,北京师范大学出版社,2014年,24页)循此思考如何在“千载与万里”(时间-空间)的坐标体系之中,为历史研究恰当定位,进而因其人,见其事,察其物,明其理(李林:《凝视日常——生活史的研究理路与写作案例》,华东师范大学出版社,2023年,第5-6页);同时通过历史的知识与经验、视野与方法、责任与伦理、意识与意境几个维度,尝试阐述历史与史学的可能意涵与意义(李林:《历史会通未来:试论未来素养的“历史之镜》,载《中国远程教育》2024年第6期,62-71页)。所有这些,都源自一种内在的危机自省:即便史学有其不可取代的价值,也是就其整体学科和学问潜力而言;具体到研究者自身,我们的研究、教学、写作和人生,能否令人信服地对此加以证明?每念及此,多有未慊而知自强。

此外,还有一层关乎“时变”之体察。末科进士身逢数千年未有之大变局,今人同样面临百年未有之大变动。事异而备变,当既有的知识、能力、方法与意义面临冲击,遭致解构,人们如何安顿自身,遂成关键问题。身处“数智时代”,文科学术有何不变之理和应变之道,也是今日学者无所逃遁的迫切问题。各项研究主题不同,若能在材料、方法、视野、学理、思想、精神之任一层面,为其他主题乃至领域的研究提供有益启示,当可稍纾部分历史研究面临的“意义危机”。历年研习,笔者对于着手切口较小的议题研究,略有一种感悟(虽也未尽做到):心思宜细密,眼界应宽宏。障目知秋,皆缘“一叶”,端视学者如何铺叙与别裁。

(三)学术研究与个人经历

澳大利亚教育学者艾伦·卢克(Allan Luke)曾有一语:“学术研究就是个人自传。”此说当有其具体语境,其中予人启示之处在于:即便学者尽量秉持“价值中立”原则,书写“他者”的历史,也会因为其中兼涉研究者的“学术志趣”与“生命历程”(引文及理解参考程猛:《“读书的料”及其文化生产——当代农家子弟成长叙事研究》,中国社会科学出版社,2018年,15页),而使学术作品带有“自传”色彩。笔者在研究革废科举与末科进士的过程之中,另有几点学术内外的经历与感悟,藉此一并回溯和反思。

研究末科进士,必然不能绕过科举改章问题,对此可从当时的时代大势、高层决策和人事博弈等层面进行考察。而无论赋予改革何等的必要性与合理性,回到历史现场,对于当时的士子而言,改章之后“如何备考”才是迫在眉睫的关键问题。对于考试章程改动初期的考生心态、市场反应及短临影响,因缘际会之下,自己竟然有过颇为近似的切身体察。笔者曾参加过2008年全国硕士研究生入学考试,报考方向为世界史之近现代外交史。当年初值历史学由各校自主命题改为全国统考,而且考试范围扩大至包括中国通史及世界通史,又不指定参考书目。新版考试大纲颁发不久,坊间就出现几种专业综合参考书籍,一些考试培训机构亦相应增设专业科目辅导,不过品质良莠不齐。作为考生之一,笔者同感惶惑无措;当年A区院校历史学复试线,亦低至280分!而后研究晚清科举改制,看到当日考试章程、出版市场、考生及考官之反应,虽然考试宗旨和内容皆已迥异,不过今昔试场情形及市场逻辑如此神似,确令笔者讶异。后又看到约翰·汉尼斯教授的读史体验,更增一层“回响”。其实汉尼斯并非职业历史学家(曾为斯坦福大学校长、谷歌母公司Alphabet董事会主席、图灵奖得主),但推重史学并从中获益甚多,他曾“惊喜地发现,几个世纪以来,人类的核心要旨竟然保持着一致性——在动机、行动和决策方面的一致性”(约翰·汉尼斯著,杨斌等译:《要领:斯坦福校长领导十得》,浙江教育出版社,2020年,202页)。如此往复逡巡,对于所研究之对象,或能增益一分“了解之同情”。

《最后的天子门生》出版之后,有幸得到学界师友的一些关注和勉励。除此之外,另有一些特别的因缘际遇,至今难忘。书稿刊行未久,或许因为的推送,全书结语被缩略改编之后,作为“论述类”的阅读材料,出现在“鄂东南省级示范高中教育教学改革联盟学校期中联考”高一语文试卷之中,商务印书馆为此也作推送(参见《一道特殊的阅读题,带你回到“匆匆那年”》)。对此,自己喜忧参半:窃喜于竟有同仁如此认真地阅读、快速地回应,隐忧于自己并不确保能够全部答对据此所命之题。笔者也曾为中学语文教师,深知语文教学与考试命题之难,更加惶恐于自己的学步文字竟有此番际遇。另外,因着这册小书出版,过去数年也有部分末科进士之后人,辗转联络交流。或咨询先辈之经历,或请问制度之要领,或寄赠留存之文献,或邀请会议之研讨。如此看来,这段历史和这个群体,似乎未尽杳然隐去。历史与现实,透过“人”的世代继替和文化传承,得以交叠关联。所有这些,都是笔者在十六年前开始这份研究之时,始料未及。

(四)终点与起点,反思之反思

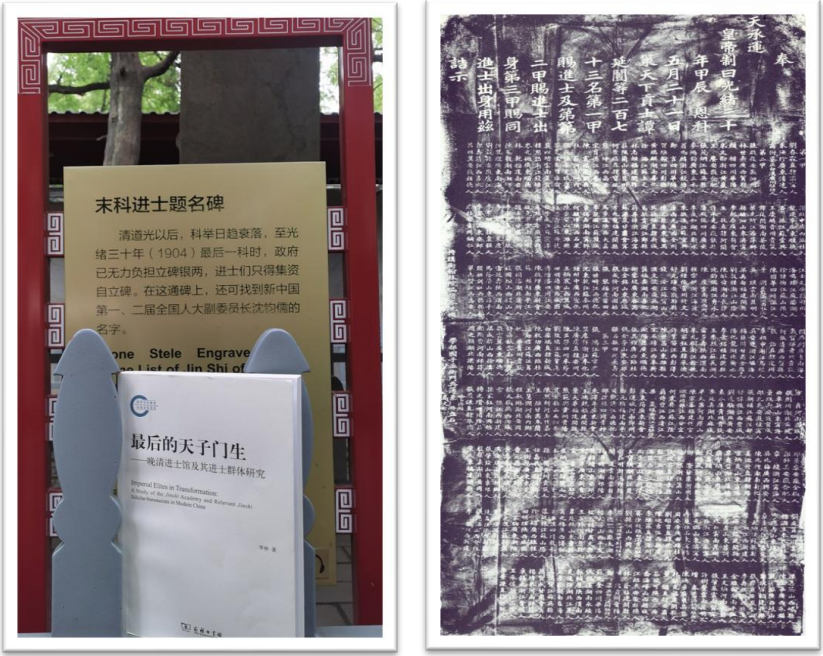

依据末科探花商衍鎏(1904-1-003,广州驻防正白旗汉军)的记述,清末裁国子监,对于癸卯、甲辰两科题名碑,“礼部未题给建碑银两,由两科进士捐资补建”(商衍鎏:《清代科举考试述录》,生活·读书·新知三联书店,1958年,123页),此亦空前绝后的末科特例。前人笔记尝云:“甲辰为清代末科会试。自隋唐以来之科举制度,至此而历数告终。此榜多知名之士,以之结科举之局,颇不落莫。”(徐凌霄、徐一士:《凌霄一士随笔》第1册,山西古籍出版社,1997年,314页)。末科进士之中,确实多有引领风会的人物,在二十世纪波澜壮阔的中国历史上,留下许多重要印迹。

关于终点与起点,其中存在多重辩证。士子应举之终点,助成其仕途关键之起点;科举制度之终点,乃是近代教育新的起点;历史事件之终点,又是学术研究之起点;一份著作之终点,转成新的研究之起点。2024年,适逢末科进士登科120周年,笔者因为工作及阅档前往北京,再次参访孔庙和国子监博物馆,并将《最后的天子门生》带回那个诸多终点与起点交汇的空间。前后并置的末科进士题名碑、解说牌及学术书,物件年代由远及近,光影投射由暗渐明,映出一种超越笔意之境。

光绪甲辰(1904)末科进士题名碑(右图为中国国家图书馆藏拓片,左图为笔者自摄)

最后附上“反思之反思”。标题所言“倏忽”,作为一种修辞,强调历史长河之中,两个周甲也如弹指一瞬。不过,对于逐日逐月丈量年岁的人类而言,其中已然经历了四五代人。而且过去120年间,中国历史所发生的巨变,何啻天翻地覆!还需坦承的是,此类非典型的回溯文本,难免都是选择性和结构化的,因而充满看似整齐但明暗不一的“后见”。而且,文字一经定稿,甫述历史,又成历史。日后新的材料、新的视角、新的技术、新的论见,还会陆续涌现。卡尔所谓“历史是历史学家与历史事实之间连续不断的、互为作用的过程,就是现在与过去之间永无休止的对话”,也是“今日社会与昨日社会之间的对话”(卡尔著,陈恒译:《历史是什么?》,商务印书馆,2016年,115、146页),其意亦在斯乎?亦在斯乎!尽管笔者尝试尽量展现前期过程、省思其中得失,并且增益新近闻见,不过囿于知见和篇幅所限,此番报告必然还有挂一漏万、言不及义之处,均祈先进涵宥教示。

[注:本文基于笔者在第二十四届科举制与科举学国际学术研讨会之大会报告,整理扩展而成。]

相关文章

云南省人大农业农村委副主任委员蔡勇因病去世,曾任省委统战部副部长

文学花边|在山阴路,遇见一个爱生活的鲁迅

海军戚继光舰、沂蒙山舰将执行远海实习任务

A股三大股指涨跌互现:AI概念股重启涨势,多股创历史新高

脂肪肝减脂24%,全靠“吃对时间”

成都自行车比赛发生集体摔车,成都市体育局:伤情最重者将观察是否安装假体

整合优质资源,上海今年将开展16场“文化赋能计划”活动

马上评|隐藏式门把手或退场:汽车设计安全重于酷炫

鸡西市委原书记鲁长友已任黑龙江省委副秘书长、社会工作部部长

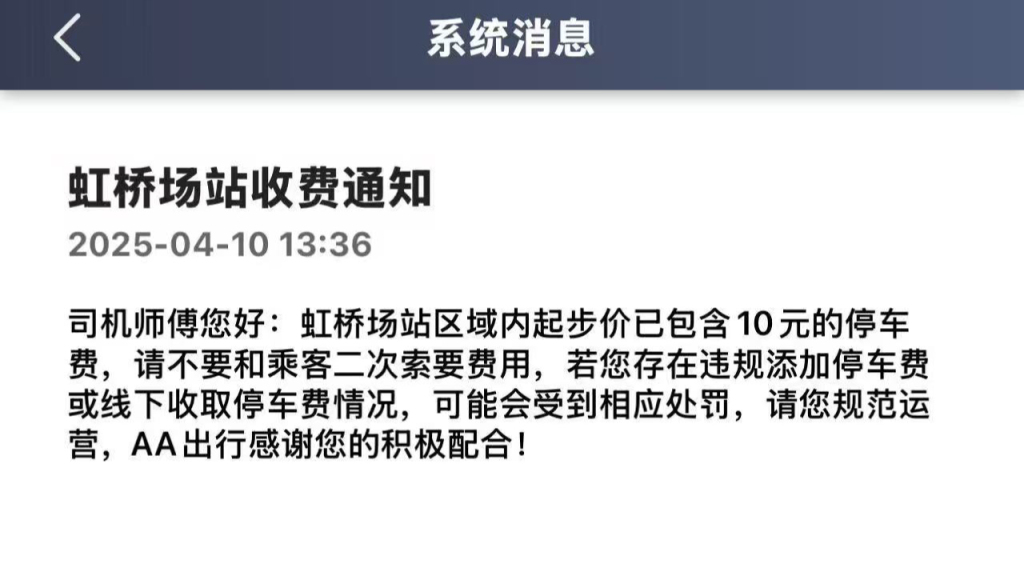

在机场打网约车被收“停车费”,这笔钱到底该谁买单?

告别“枯燥”科普,让科技知识趣味化走进生活

四川广元地方育儿补贴暂缓引质疑,官方:将出台细则进一步明确

首金!中国赛艇选手夺得女子轻量级双人双桨金牌

第八届进博会倒计时40天,进博会边检专用通道开通

在百米高空把2毫米销钉插入4毫米销孔,机器人消除特高压线隐患

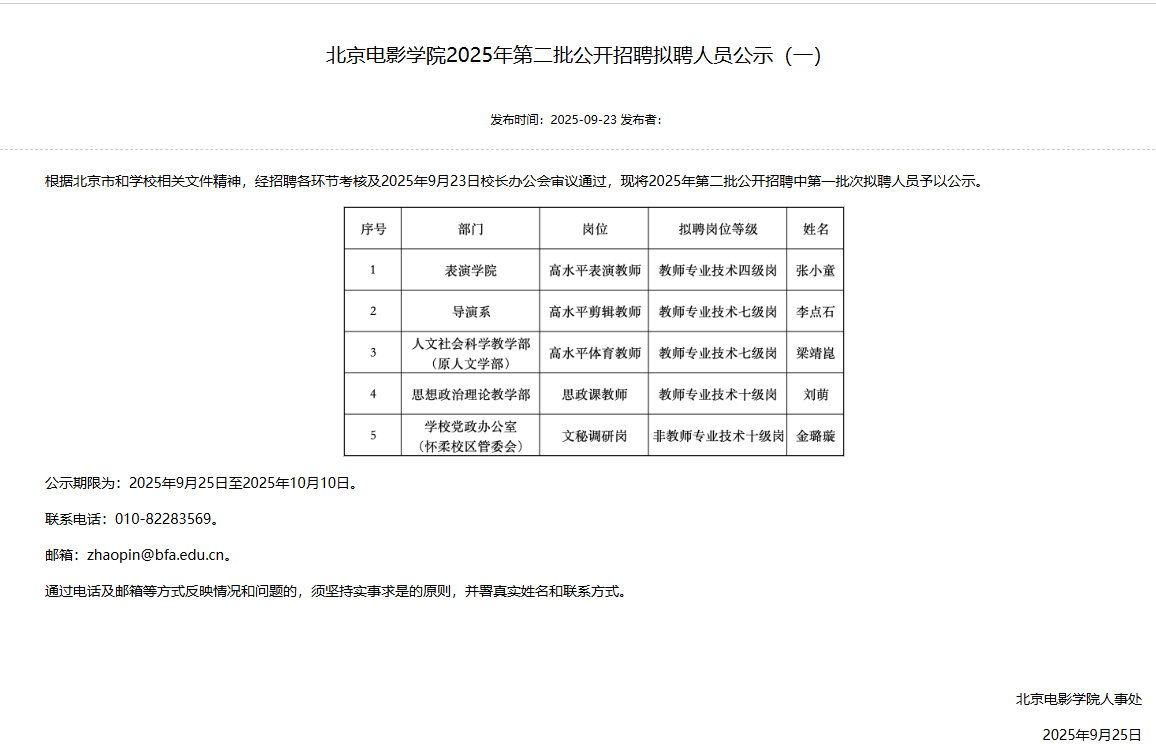

国乒名将梁靖崑拟入职北京电影学院

第十五届全国运动会上海市代表团成立,798人获得决赛资格

供应链降碳,既要“绿电集采”也要推动供应商“用绿电”

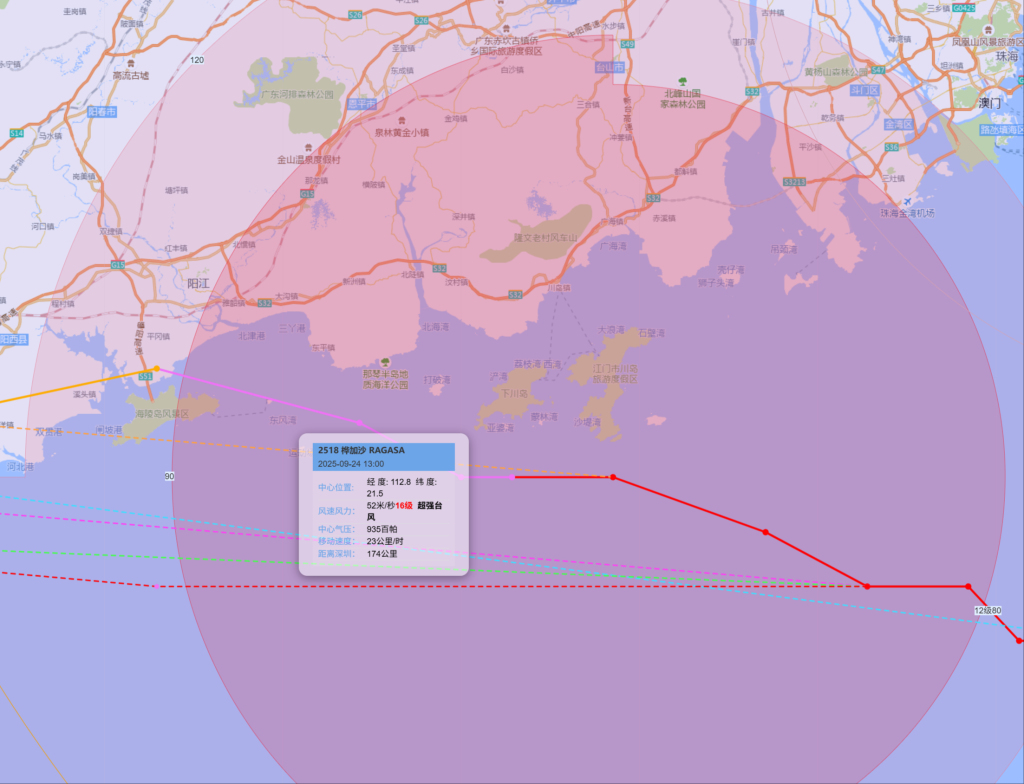

“桦加沙”登陆阳江后:大量树木倒伏,部分村镇水电网待恢复

- 力挺外贸企业拓内销:电商推千亿扶持,商超开绿色通道,直播间邀请入驻

- 李强在北京调研:以更大力度促进消费扩大内需做强国内大循环

- 支持企业保持战略定力、坚定发展信心、增强战略敏捷!陈吉宁龚正走访调研外贸外资企业

- “努力稳住外贸基本盘”,浙江省委书记、省长接连调研外贸

- 专访|易彬谈《幻想底尽头:穆旦传》:首先是“幻想”,然后才是“尽头”

- 又一上海出品力作开播!孙俪再演职场丽人

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯