独家| 60年前的那位车夫,你在哪里?

“他值得被寻找,我们会一直找下去,直到找到他为止。即便他已不在人世,希望能见到他的后人,说一声感谢。”丰子恺画展正在上海举办之际,丰子恺之孙丰羽近日通过《|艺术评论》发出寻人启事,继续寻找一位曾在艰难岁月中默默守护丰子恺的人力车夫及其后人。

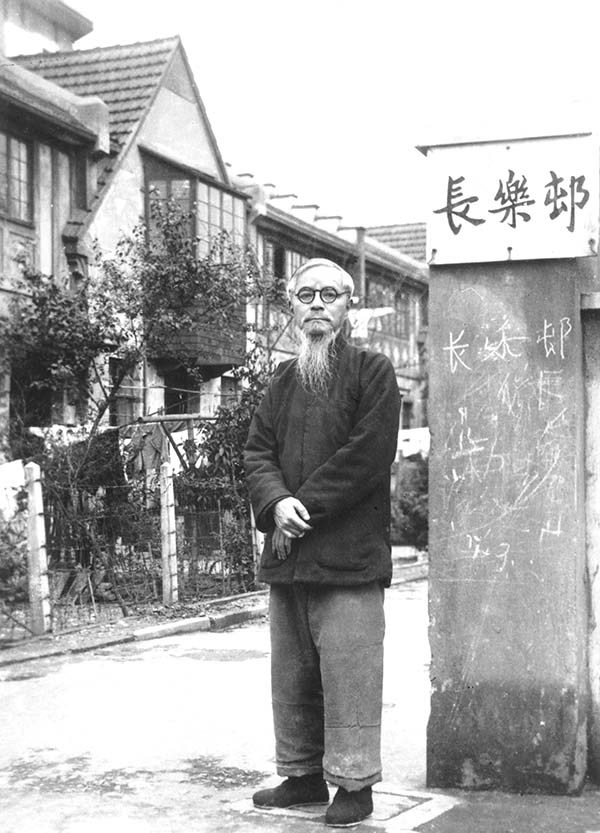

约1960年,丰子恺在陕西南路寓所长乐邨弄口(自书弄名)

1975年9月,龙华殡仪馆丰子恺先生追悼会上,有一个人疾步进入,悲恸不已。几乎没有人知道他是谁,也不知道他的名姓。但丰子恺的学生潘文彦认出了他,是一位人力车夫,但当时太忙乱,没有留下他的联系方式。

丰子恺外孙宋雪君、外孙女杨朝婴2017年曾对详细谈及这位车夫:“在丰子恺生命中最艰难的日子里,这位车夫默默地、准时地等候在上海中国画院外,送他回陕西南路长乐村的家,不收分文。这位车夫在哪,我们不知道,但他永远在我们心里,我们想念他。”

丰子恺家人希望找到这位在上世纪六七十年代无偿接送丰子恺的车夫(或者他的后人),以表达迟到的感激。《|艺术评论》当时发布过一则寻人启示,在读者中形成一定反响,但关于这位车夫,始终没有确切的线索。如今,八年过去,这份遗憾仍在。

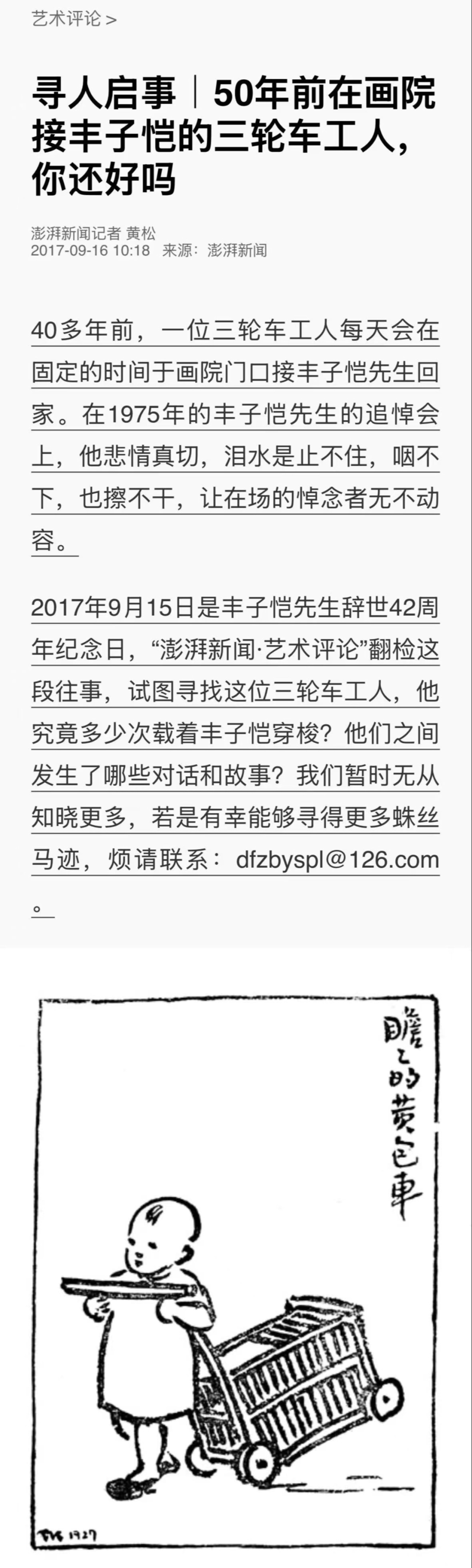

2017年9月,《》发布的《寻人启事》

时隔八年,丰子恺孙辈再次寻找人力车夫

2025年,正值丰子恺逝世50周年。上海程十发美术馆、贵阳贵州美术馆等均正在举行丰子恺展览。在上海的采访中,丰子恺之孙、丰子恺研究会会长丰羽再次提起了那位人力车夫,再次发出寻人呼吁。

当年,丰羽年纪尚小,并不记得自己是否见过这位车夫。“但他值得被寻找,我们希望一直找下去,直到找到他为止。即便他已不在人世,也希望见到他的后人,代表先祖说一声谢谢。”丰羽说,“他是完全出于喜爱与敬意去做这件事,没有任何回报。在那个特殊年代,对我爷爷而言,是心灵的一种安慰。他觉得劳动人民是认可他的。”

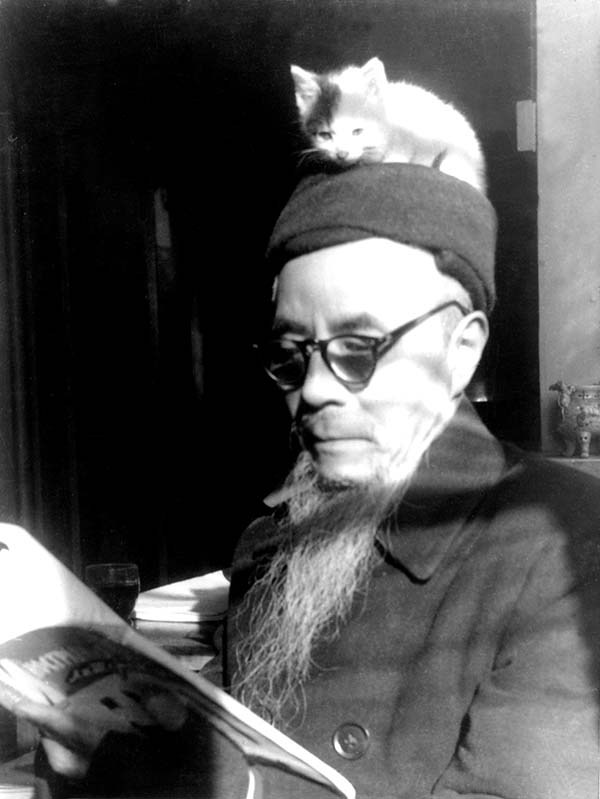

1963年,丰子恺在日月楼。

除了通过网络寻人,丰羽也提到一种最传统的方式——在丰子恺旧居外,也就是当年接送爷爷的地点,贴一张纸条,留下信息。

这是1937年,日军进犯桐乡,丰子恺携家带口开始“艺术的逃难”时与子女联系的方式。“当时他们辗转江西、湖南、湖北、广西、贵州等地,最终抵达重庆,常常要分批行动,大家就约定到下一个汽车站的告示牌上贴一张纸条,告知住所,大家去那里相聚。”丰羽说,“如果这位车夫的后人看到这条讯息,也可以到陕西南路39弄93号我们的旧居门口,贴一个纸条,我们看到了就会来找您。”

陕西南路39弄93号,门口有“丰子恺旧居”的牌子,上书:丰子恺1954-1975年居此,2005年列为文物保护建筑。

据见过这位人力车夫的潘文彦回忆,丰子恺跟他提过,车夫从不肯收钱,所以他送了一张画给他。时过境迁,丰羽也想知道,爷爷在那幅画里画了什么?“那样也许我们就能知道,当时爷爷想对他说什么。”丰羽说,“除了画,在那个凭票供应的年代,爷爷或许还会给他一点糖、一包烟,聊表心意。对于这些细节,我们也希望能从当事人或后人口中补全。”

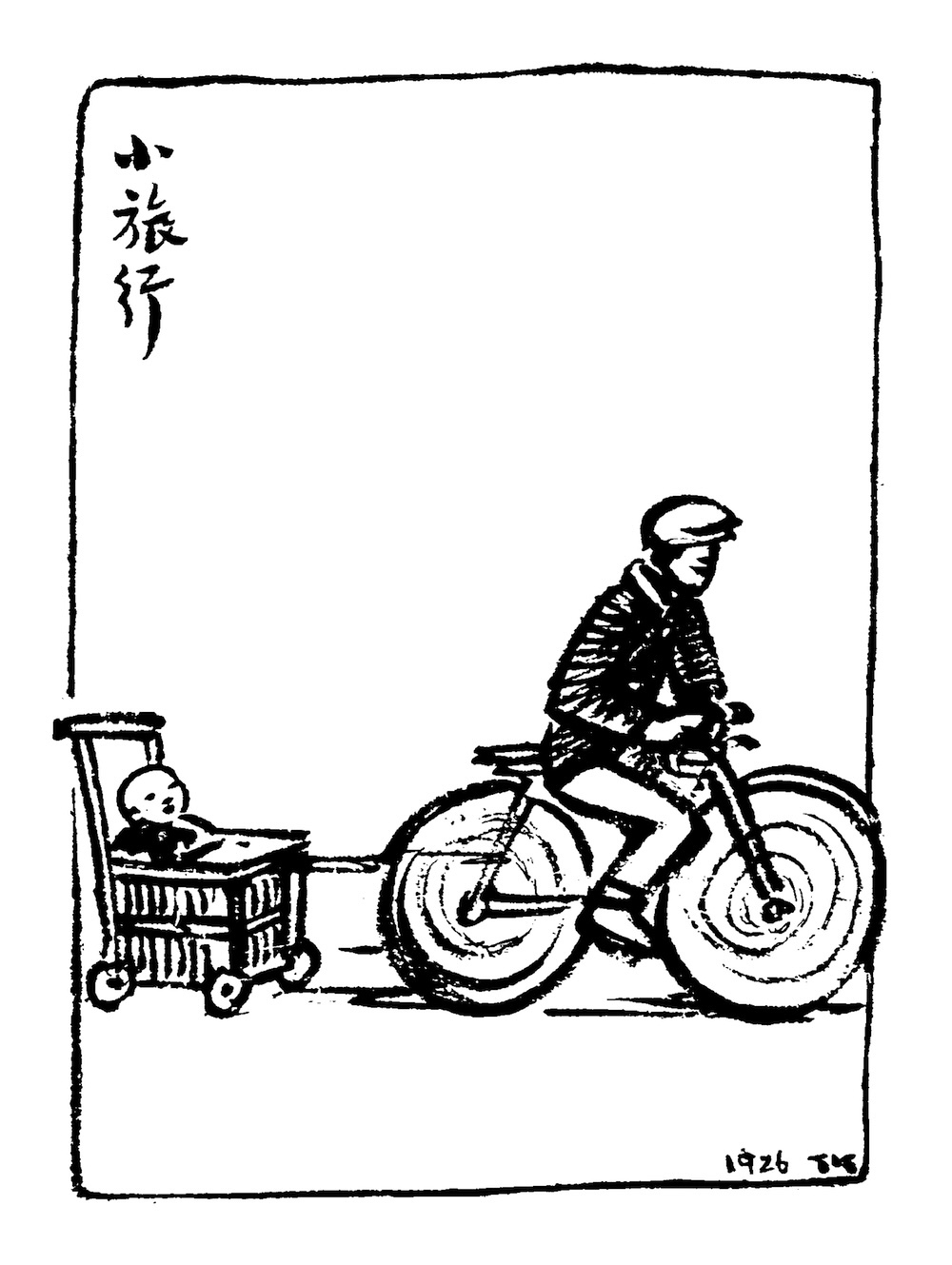

丰子恺作品

丰子恺学生忆当年细节

记者在2017年首次发布“寻人启事”时,曾拜访过丰子恺弟子、当时86岁的潘文彦先生。如今年过九旬的潘文彦依旧保持之前的生活方式,写书写字,近来还出了一本书,名为《丰门踏雪》。

1984年8月19日丰子恺研究会成立时部分会员在上海漕溪北路800号楼下合影。左起:殷琦、丰一吟、丰宛音、陈星、丰陈宝、潘文彦、曾路夫。摄影者为另一会员胡治均。

潘文彦1957年与丰子恺相识,成为其弟子,他曾匆匆见过这位人力车夫两次。一次是1966年秋,一个有雨的下午,在那特殊环境下,丰子恺的境遇可想而知,潘文彦怀着忐忑的心情前往上海中国画院探望老师。当潘文彦扶丰子恺走出画院,两人顺着岳阳路走了不过十米左右,靠过来一辆人力车,彼此并无多言,丰子恺只轻声地说:“我们上车吧。” 潘文彦扶老师上车,并对人力车夫说:“到陕西路新乐路口……”话未讲完,车夫就说:“我知道。”

这一回答,引起潘文彦的注意,但见前面那位工人的背影:穿深色上衣,外套蓝色布背心,浅灰色长裤,打了裹脚,看着他的双脚,穿着一双黑跑鞋,缓缓地、稳稳地踩着。大约是为避免过于招摇,车子停在了距长乐村尚有几米远的地方。他们下车后,车夫回头一挥手,就默默地离开了,都没有收钱。在当时混乱的形势下怎么会有一位车夫这样免费默默接送老师,他感到很疑惑,默默打量了车夫,他说:“他黝黑的四方脸,平头,并没有任何表情,当时他的年龄约莫比我大一点,40岁的样子。这印象至今不能忘却。”

日月楼二楼半的阳台是丰子恺的坐卧之角。,这张照片为家人拍摄于丰子恺离世之后。

潘文彦感觉到,这位车夫应是算好时间去接丰子恺的,于是他询问了老师情况。丰子恺说:“他天天来,但不到画院门口,趁人不注意时就靠过来。” 潘文彦问:“你们认识吗?” 丰子恺答:“我送过他一张画。”这件事情给潘文彦留下极其深刻的印象,认为丰子恺先生有这样的普通劳动者爱护着,应该可以平安无虞。

第二次他再见到这位可敬的车夫就是1975年9月丰子恺追悼会那天,车夫独自站在大厅角落痛哭流涕,当时没能上前留下联系方式,成为一桩憾事。

1973年,丰子恺在日月楼。

如今,丰子恺离世50年了,在一代代读者心中,他一直是一个蓄着长须、画着诗意漫画、出世的长者;在他的儿孙、学生的回忆中,从没听他讲过重话、板过脸。他以自己强大的内心化解苦闷,传递给他人的一直是乐观、平和、笃定——喝一口黄酒,满口生香、忘却人间烦恼之事。而当时,因为这位萍水相逢的普通劳动者的陪伴,让他感到自己被理解、被接纳。

丰子恺曾说:“我们在艺术的生活中,可以瞥见‘无限’的姿态,可以认识‘永劫’的面目,即可以体验人生的崇高、不朽,而发见生的意义与价值了。西谚说:人生短,艺术长”。

“人生短、艺术长”也正是此次上海程十发美术馆“丰子恺艺术展”的展览名。

“人生是短暂的,但艺术长久。而人与人之间的真情,也是长久的。”丰羽说,“那位人力车夫和爷爷的接触虽然短暂,却温润有力。那份真情不该被时间冲淡。我们想让它被更多人记住。”

(如有相关线索,请联系或“丰子恺研究会”微信公号)。

丰子恺作品