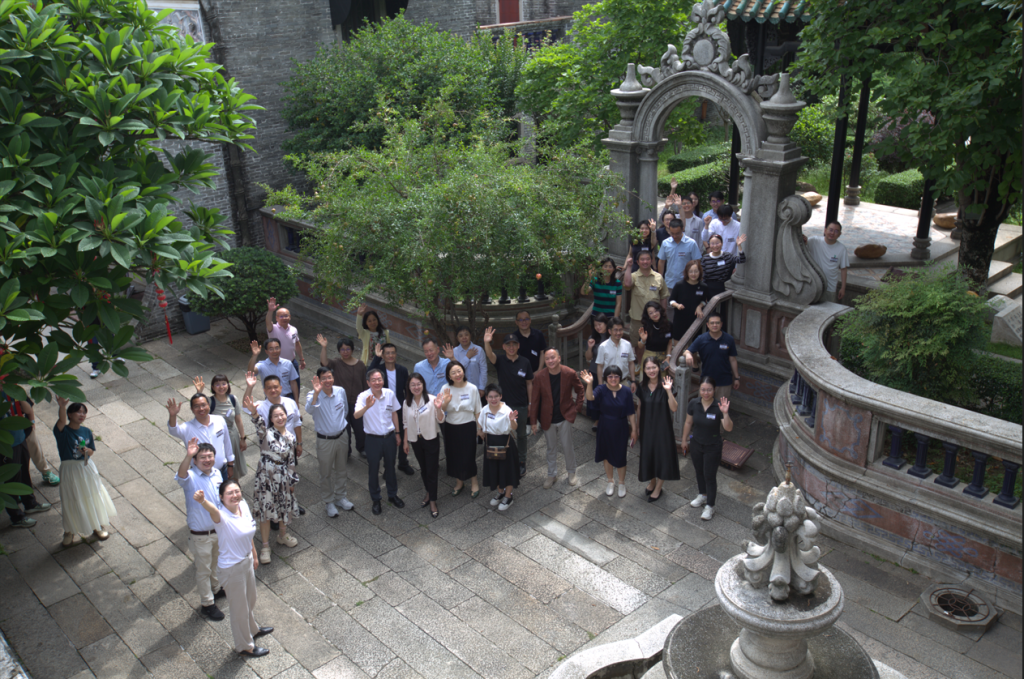

研讨会丨历史上的中国与世界:文明的相遇与碰撞

2025年5月17日,由中山大学历史学系主办的“历史上的中国与世界(2025)”学术研讨会在广东顺德鸣石花园举行。鸣石花园位于顺德伦教,拥有140余年历史,是一座结合岭南传统中式园林和巴洛克建筑的中西合璧建筑群。在这里,来自北京大学、复旦大学、中国人民大学、南开大学、山东大学、湖南大学、上海大学、华中师范大学、华南理工大学、暨南大学、中国社会科学院、故宫博物院、上海社会科学院和中山大学等高校和科研机构的四十余位学者与会,围绕近代中国与世界在政治、文化、经济等领域的互动过程展开了深入探讨。

开幕式由中山大学历史学系副教授王亚楷主持,系主任安东强教授致欢迎辞。本次研讨会由吴义雄教授作主旨发言,题为《背景全球化与利益在地化——1808年英军占领澳门事件的透视》。他从四个角度分析了此次事件。一是拿破仑战争与珠江口的海盗问题导致珠江口水域的军事化程度加深。英国来华商船常有海军护航。各国贸易船只也常安装火炮。这种军事化趋势乃是该事件的背景之一。其次是广州东印度公司特选委员会的政治化。其以一个没有证实的传言鼓动英印总督占领澳门,对峙期间还不断影响英军司令的决策,足以见其政治力量。澳葡当局在此次事件前后,对英人的图谋进行抵制,则是维护其地方化利益的体现。最后,以两广总督吴熊光为首的广东当局处理该事件的手法,不为嘉庆帝所认可,其过程也体现了处在交涉第一线的官员与清廷官员之间在策略上乃至理念上的分歧。在上述各种因素的作用之下,该事件呈现出全球性和区域性并存的特征。

随后,会议分为两个会场进行小组报告。

主会场第一组报告由山东大学刘家峰教授主持。华南理工大学梁明捷教授的报告题为《基于三维数字化复原猜想图的海山仙馆营造规律分析》。梁教授结合中西方海山仙馆现存二维历史图像与文献资料,对海山仙馆进行数字化复原,他指出海山仙馆作为商人园林,虽有描摹江南园林之处,但在功能特质、空间形态等方面已迥异于中国古典园林,其建筑结构、空间形态等特征也作为清末岭南园林的典型范例被继承与模仿。复旦大学王维江教授的报告题为《Sharawadgi寻踪》。他指出,十七世纪后半叶,英国驻荷兰使节坦普尔描述中国园林观念的词汇Sharawadgi,实际上揭示了除耶稣会传教士之外的另一条中国知识和产品西传路径。通过荷兰东印度公司开辟的贸易网络,中国园林艺术由日本——荷兰——英国的传播路径为坦普尔所获知。凭借广博的异域见闻和在知识界的影响力,坦普尔所传播的中国园林艺术触发了十七世纪英国的“中国热”并持续影响至英国浪漫主义文学思潮的转向。故宫出版社宫廷历史编辑室王志伟主任带来的报告是《故宫博物院藏长春园思永斋两幅御容画像辨析》。他利用档案厘清了《清人画弘历妃及颙琰孩提时像》与《清人画颙琰主位常服像》两图是乾隆帝葺治长春园期间,命宫廷画师王致诚、王幼学等人创作的御容画像,并在乾隆二十八年二月后被张贴于长春园思永斋东暖阁东西墙上,它们在充分展现乾隆帝“思永”情怀的同时,也是对乾隆帝南巡记忆的深刻表达。故宫博物院的仇泰格副研究员报告了《论静明园妙高寺的汉传、南传及藏传佛教元素》一文。他指出北京西郊妙高寺内存在汉传、南传、藏传佛教元素杂糅的特点,三者分别承担了园林游乐、纪念武功、宗教实践三种职能,反映出寺庙建筑在清代皇家园林中的多种功用,以及乾隆帝在文化艺术上兼收并蓄的特点。中山大学艾姝副教授与研究生宋雨桐的报告题为《清代田豫款扇面〈馥荫园图〉〈万松园图〉考略》。她们考证了中山大学所藏、清代画家田豫落款的两幅扇面图,还原了田豫的生平与行迹,指出两件扇面是田豫在广州期间与潘氏、伍氏行商家族交往的见证。故宫文化博物馆王文欣副研究员在《十八世纪清宫欧洲珐琅片成做器物研究》的报告中指出,乾隆朝初期是清宫利用欧洲珐琅片制作新器的高峰。来自欧洲的珐琅片经由皇帝设计、造办处承担制作,转变为盒、簪、带銙等兼具装饰与实用功能的新器物。中山大学的周湘教授与李爱丽教授对以上六个报告内容进行了评议。

主会场第二组报告由中国人民大学彭春凌教授主持。中国社会科学院邱志红副研究员的报告题为《晚清非官方中西文化交流的再审视:以邝其照为中心》。邱志红借助邝其照的口述访谈资料、著作与文化活动、报刊实践,指出他既受制于清廷官僚体系,又通过民间渠道建构跨国文化网络,促进文化深层接触。重新发现他的价值,有助于突破“冲击——回应”范式,揭示非官方精英知识分子群体在晚清文化转型中的能动作用。暨南大学陈才俊教授的报告题为《从“朝贡体系”到“条约外交”——望厦条约再研究》。他认为早期美国来华新教传教士裨治文、伯架与卫三畏三人,借助娴熟的中文语言能力,成为谈判时美方的重要参与者,并帮助美国攫取远超英国《南京条约》所获的特权。暨南大学张小贵教授的报告为《澳门巴斯墓葬俗略考》。他认为澳门巴斯墓刻追求光明的诗句反映了远离故土的印度巴斯人对祖先古老信仰的坚持。墓地所包含的十四座墓所表现出来的平等形象,乃由于其时巴斯人雄厚的经济实力及尚慈善的“善行”所致,也表现了其固守传统的信念。中山大学王亚楷副教授的报告题为《“白开水”与近代城市生活——以上海为例》。她指出中国人饮用“白开水”习惯的形成与近代中国城市生活的发展进程、传染病防治和燃料供给密切相关,而城乡差距、阶级差别和地理条件的差异则在长时间内限制使用开水的普及。中山大学李子归助理研究员的报告题为《尴尬的喉舌:盖德润与〈北华捷报〉的改革》。她主张将报纸言论立场的变化结合报社经营和新闻源网络变化来讨论,指出分析口岸报纸编辑政策时须考虑具体行业环境和经营方略变化,而报纸言论在影响在英国对华政策方面存在局限性。王维江教授和上海社会科学院的张秀丽研究员分别对以上六个报告进行了评议。

主会场第三组报告由吴义雄教授主持。彭春凌教授的报告题为《“横向层累”与近代全球思想史研究的再思考》。报告聚焦“第二个轴心时代与近代全球思想史的可能性”和“‘横向层累’的内涵和边界”两个问题,进一步探讨近代全球思想史的界域与方法。北京大学徐冠勉副教授带来的报告是《植物、暴力与启蒙:中西之间的一个资本主义废墟》。他通过Cengkareng这个微观区域,探讨了种植园资本主义如何在东南亚出现。湖南大学马玺副教授报告了《被发现的技术:东西方知识视野中的〈滇南矿厂图略〉》。他通过分析《图略》的文本结构、成书背景与知识谱系,探讨其在清代学术语境中的价值与功能,并考察该书在进入西方知识界的过程中如何被翻译与理解。中山大学博雅学院程方毅教授的报告是《中外交流视野下的双陆》,探讨双陆在中国境内与亚洲范围内的传播与变化。本组的最后一个报告,是中国社会科学院章舜粤副研究员的《制度与记忆:中华人民共和国国庆日的生成》,他从制度与记忆互动的角度分析了考证了新中国国庆日的生成过程。孙宏云教授和李振武研究员对本组报告进行了点评。

分会场第一组报告由中山大学陈烨轩副教授主持。上海大学郑彬彬副教授的报告题为《帝国知识的共谋:英驻华使领、中国舰队与长江通商(1849-1869)》。他指出,1850至1870年代,英国借助外交部驻华使领中国研究的积累和英国海军在全球扩张中养成的航道测绘能力,达成了对长江通商的实践,他认为“信息如何获取——积累何种知识——政策何以制定”的路径或许是深入研究近代来华西人在华作为及影响的新方法。中山大学李骛哲副教授的报告题为《被遗忘的细节:〈南京条约〉交涉始末再探》。他认为在第一次鸦片战争的镇江之战后,由于疫病、天气等因素的影响,英军的实际作战能力大幅减弱,如继续进攻南京,困难极大。但在《南京条约》议成之前,璞鼎查利用耆英等人的恐惧心理仍频繁以攻城相威胁,促成条约迅速签订。中山大学周湘副教授的报告为《“律劳卑事件”中的声音、身体与话语政治——试释感官帝国主义》。她从声音、身体与外交事件话语化的角度重新解读“律劳卑事件”。她指出,在十九世纪的英帝国叙事中,听觉的表达并非无关紧要的个体感官经验,而是建构他者、呈现帝国行动正当性的关键符码。东南大学闵心蕙讲师的报告是《第一次鸦片战争英军毁坏南京琉璃塔事件考》。她认为,英军在第一次鸦片战争后期毁坏南京琉璃塔之事是鸦片战争期间殖民暴力的典型样本。该事件解构了战争期间英国标榜的“文明——野蛮”的二元叙述。而英军高层将毁塔责任归咎于中下层士兵群体的处置,折射出殖民者内部严苛的等级秩序。上海海关学院江家欣助理教授的报告为《制造“中国问题”:在华英商与中英修约》。她指出,在1868-1876年中英修约进程中,在华英商通过上海外国总商会、报刊媒体等媒介表达修约诉求,炮制“中国问题”的舆论话语,影响了中英修约的走向,深度介入了条约口岸贸易制度的调整。上海社会科学院徐涛研究员和上海大学夏昀教授对以上五个报告分别作了点评。

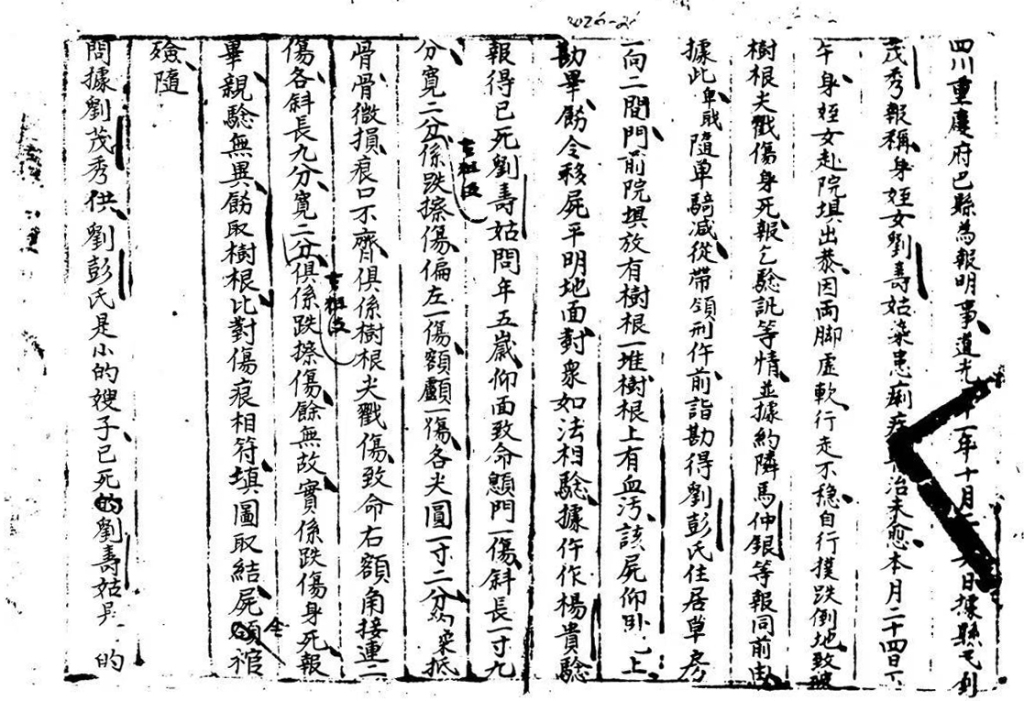

分会场第二组报告由中国社会科学院袁朝晖副研究员主持。暨南大学吴青教授的报告题为《权力博弈与经济纠葛:〈北京大事记〉视角下的郭朝祯房典当案始末》。报告以《北京大事件》为关键史料,剖析郭朝祯房典当案中折射的中西法律观念冲突、天主教修会间权力博弈以及清廷与罗马教廷的外交互动。华中师范大学刘清华副教授带来报告《〈使费账〉:十八世纪北京耶稣会社区的日常生活》。他借助法国国家图书馆藏《使费账》,考察了近代中国天主教社区的物质与经济生活,有助于进一步理解其宗教仪式与信仰的日常形态。南开大学李蕾副教授的报告题为《西方文化典籍的客家话翻译策略分析》。她立足于巴色会客家话《圣经》文本,分析巴色会的翻译策略,展现客家文化与西方文化的相遇和对话。中山大学李爱丽副教授的《惠特尼家族与民初中美文化交流漫谈——从岭南大学陆达理堂说起》,聚焦司戴德夫妇展现民国初年的中美交流,在中美文化交流领域,勾勒出一幅巨大而又极具价值的人际网络。中山大学谢斯杰助理教授报告的《抗战时期中国与教廷通使问题再考察》一文,以教廷国务院特别教务部档案与传信部资料为基础,通过中西档案对比重新考察了抗战时期中国与罗马教廷通使问题。刘家峰教授和李骛哲副教授对上述报告分别作了评议。

会议闭幕式由李骛哲副教授主持,中山大学历史学系柯伟明教授进行闭幕致辞。柯教授指出,本次会议邀请了历史学、建筑学、语言学、宗教学和文博等领域的四十多位学者,这本身就是打破学科壁垒的一次极好尝试,期待第二届“历史上的中国与世界”学术研讨会的召开。会议在学者们的热烈交流和讨论中圆满结束。