方孝孺“天下读书种子”说辨正

明初大儒方孝孺殉难历史,是一个典型的层累过程。其中“拒草诏”“诛十族”,都已有学者论证是虚构(见参考文献)。现在看来,方孝孺被誉为“天下读书种子”并非出自姚广孝,而是后人借姚广孝之口发天下公论。

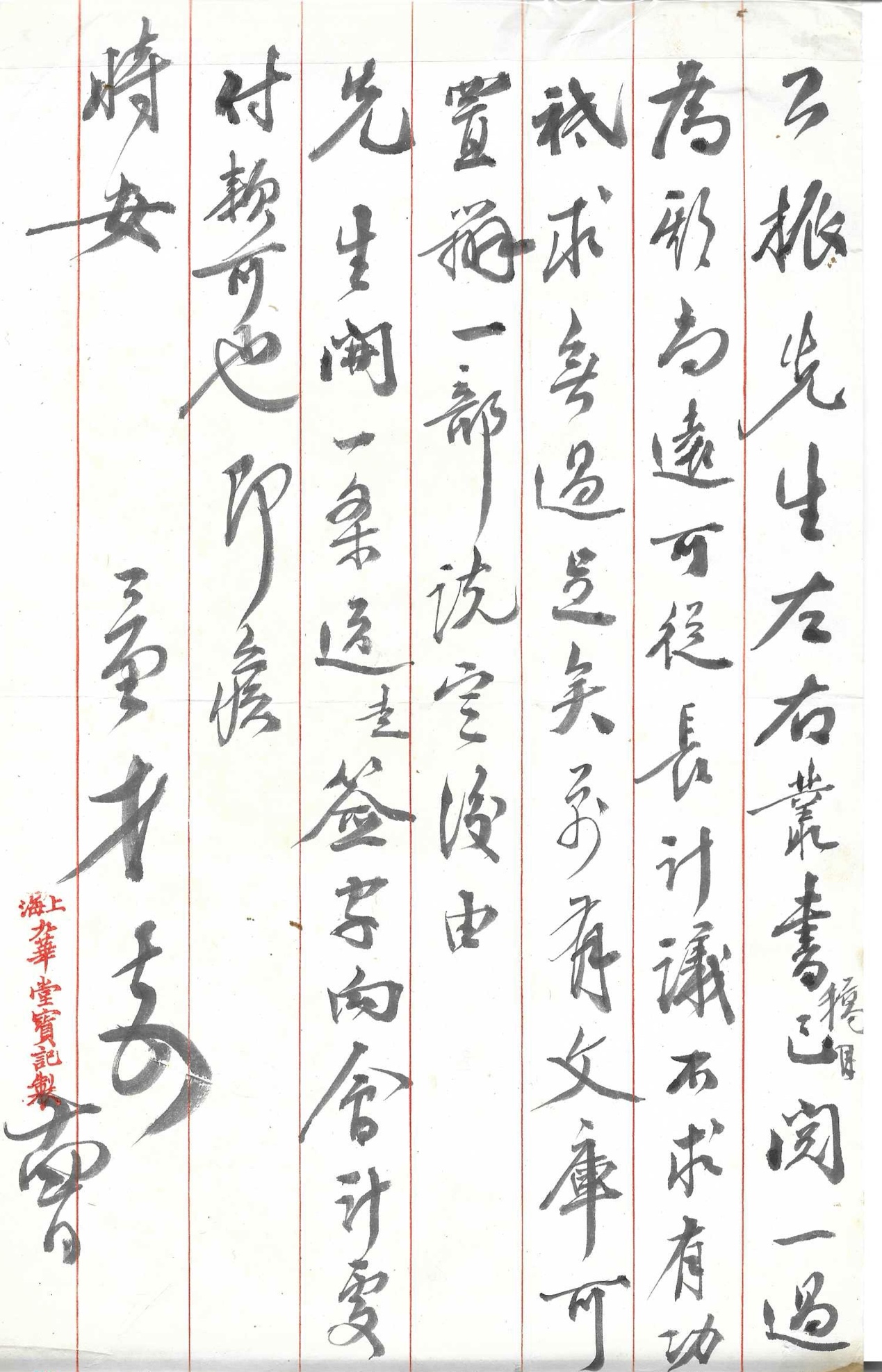

方孝孺 (1357-1402) 清 顾见龙绘。

一、《明史·方孝孺传》的矛盾记载

《明史·方孝孺传》记载:“先是,成祖发北平,姚广孝以孝孺为托,曰:‘城下之日,彼必不降,幸勿杀之。杀孝孺,天下读书种子绝矣。’成祖颔之。”

这里说的是,明成祖“靖难之役”起兵之初,首席谋臣姚广孝即为方孝孺求情。然而,这段话显然十分矛盾:既然料定方孝孺必不降,又请求“幸勿杀之”,让成祖如何自处呢?又进一步说明杀方孝孺的严重后果--“天下读书种子绝矣”,以此来说服成祖不杀。“成祖颔之”,即点头同意。

那么,方孝孺为何又被杀呢?《明史·方孝孺传》记载:到了建文四年(1402)六月十三日,燕兵入南京,“是日,孝孺被执下狱”。成祖“欲使草诏”,召至殿下,于是有了一番关于“周公辅成王”的激烈对话,最后“成祖怒,命磔诸市。孝孺慨然就死,时年四十有六。”

既然明成祖也同意姚广孝的判断:“城下之日,彼必不降”,如何要方孝孺来起草即位诏书呢?这不又是自相矛盾吗?

要方孝孺来起草即位诏书,首次出现在天顺时期李贤所著的《古穰集》:

文庙过江之日,初即位,欲诏示天下,问姚广孝举代草者,曰:“必须方孝孺。”召之数次,不来。以势逼之,不得已,孝孺持斩衰而行见。文庙即命草诏,乃举声大哭曰:“将何为辞?”敕左右禁其哭,授以笔,既投之地,曰:“有死而已,诏不可草。”文庙大怒,以凌迟之刑刑之,遂夷其族。

这样看来,用方孝孺起草即位诏书,也是姚广孝的建议,而且是“必须”--即唯一人选,似乎没有方孝孺草诏,新皇登基就无法宣示天下,就缺乏合法性。

《明史·方孝孺传》的作者,大约也感到姚广孝既有断定方孝孺“必不降”在先,又有推荐他为草诏唯一人选的矛盾,于是只说明成祖“欲使草诏”,不提姚广孝的建议。

然而,即使做了这样的处理,也无法自圆其说。因为无论明成祖还是姚广孝,都不会给方孝孺这样的机会,更不可能因为视方孝孺为“天下读书种子”而放他一条活路。

二、六月十三日朱棣颁布的“奸臣录”

明代中期成化、弘治时期宋端仪所著《立斋闲录》中,收录了六月十三日燕王朱棣进入南京城当中发布一道关于抓捕奸臣的“燕王令旨”,号召“凡有首恶有名,听人擒拿”。同时公布一份53人的“奸臣录”,其中方孝孺名列第五。

那么方孝孺是哪一天被捕的呢?就在六月十三日当天。无论是成书于永乐初年的《奉天靖难记》,还是成书于宣德初年的《明太宗实录》,都记载了朱棣入城当日即将方孝孺逮捕下狱。方孝孺不仅是“奸臣录”中第一名被捕,而且是当天唯一一名载入这两部官方史书的“首恶”。可见,抓捕“奸臣”是朱棣君臣入城之后的首要任务,而逮捕方孝孺无论在当时还是后世来看都是一件大事。

“燕王令旨”指责“左班奸臣窃弄威福,骨肉被其残害”,宣布今日“抚定京城,奸臣之有罪者予不敢赦”。朱棣君臣,实际下已经诏告天下,这些列入黑名单的“奸臣”,只有死路一条。

朱棣入城之时,宫中火起。朱棣遣人救火,出尸于火中,指为建文帝自焚。此时方孝孺被捕送到,朱棣“指宫中烟焰,谓孝孺曰:此皆汝辈所为,汝罪何逃!”下令将方孝孺下狱,“勿令遽死”。一方面宣布对手已死,为自己取而代之扫清了障碍;另一方面宣布方孝孺等人罪无可赦,为自己洗清责任。胜利者的谋略和表演,斑斑可见。

进入南京四天之后,六月十七日,朱棣正式登基称帝。十八日,下令废除建文新政,同时革除建文年号,改今年为洪武三十五年。六月二十日,“备礼葬建文君,遣官致祭,辍朝三日”。六月二十五日,“执奸臣齐泰、黄子澄、方孝孺等至阙下,上数其罪,咸伏辜,遂戮于市”。至此,朱棣用“革除”建文新政和年号、“礼葬建文君”和“公判公决”的方式处死“奸臣”,正式宣告改朝换代的完成。

从颁布“燕王令旨”和“奸臣录”,到公开处死方孝孺等人,姚广孝在其中发挥了怎样的作用呢?

三、姚广孝:“靖难之役”的首席谋臣和第一功臣

《明史·姚广孝传》记载:姚广孝本是医家之子,年十四出家为僧,法名道衍,后来又跟从道士席应真学习阴阳术数之学。当时的相术奇人袁珙一见他就说:“是何异僧!目三角,形如病虎,性必嗜杀,刘秉忠流也!”把他比作元初辅佐元世祖忽必烈,曾经出家为僧的刘秉忠。姚广孝闻言,“大喜”。后来,马皇后病逝,明太祖选派高僧侍奉诸王,为马皇后诵经祈福。姚广孝有机会来到燕王朱棣身边,成为他的重要谋臣。

建文帝开始削藩时,他首先力劝朱棣起兵。面临朱棣发出“民心向彼,奈何”的疑问,姚广孝回答:“臣知天道,何论民心!”这就是所谓“定策起兵”之功。在后来的靖难之役中,姚广孝“在军三年,或旋或否,战守机事皆决于道衍。道衍未尝临战阵,然帝用兵有天下,道衍力为多,论功以为第一。”

有学者检索了姚广孝的存世著作,没有发现其中有评价方孝孺为“天下读书种子”的记载。认为这是因为朱棣违背了对姚广孝的承诺,残忍杀害了方孝孺。以姚广孝的精明,自然不会在书中提起。

其实,更合理的解释是:作为第一功臣和首席谋臣,姚广孝必然参与了“燕王令旨”及“奸臣录”的草拟,因此也不可能推荐方孝孺起草即位诏。从“靖难之役”一开始,方孝孺就是朱棣君臣“清君侧”的主要对象之一,姚广孝自然不可能以“天下读书种子绝矣”来危言耸听,请求朱棣大发善心而“幸勿杀之”。

四、从“拒草诏”、“诛十族”,到“天下读书种子”,历史层累的线索清晰可见

“天下读书种子”首次出现在嘉靖初年姜清所著的《姜氏秘史》,这是专记建文朝历史的第一部编年体著作。该书对方孝孺之死的记载有两段,分别出现在方孝孺和保护方孝孺后裔的宁海典史魏泽的相关传记:

其一:

既而姚广孝荐之草诏,文庙遣召,数回,竟以衰服往,投笔恸哭不能止。文庙不悦而诏之,辞益厉。既而曰:“若称周公,成王安在?”命割其舌。

孝孺含血犯御座,文庙大怒,磔之,詈至死,遂诛其宗亲八百四十七人,焚夷方氏墓。

其二:

先是,燕邸南下,姚广孝请曰:“殿下至京,须全方孝孺,杀此人,则天下读书种子绝矣。”上纳之。既至,建文帝亡去,遂召孝孺问曰:“我以周公匡成王而来,成王不在,当议所立。”

对曰:“殿下既以匡王室而来,成王不在,当立成王之子。”

忤旨,因有灭十族等语。上大怒,即收捕其族党,尽诛之。

《姜氏秘史》问世之时,拒方孝孺殉难大约120余年。在此之前,“拒草诏”首次出现在天顺年间李贤所著的《古穰集》,“诛十族”首次出现在正德年间祝允明所著的《野记》。《姜氏秘史》在前两书“拒草诏”“诛十族”的基础上,增加了姚广孝以“天下读书种子”来劝谏朱棣“须全方孝孺”和宁海典史魏泽保护方孝孺后裔的新叙事。

从“拒草诏”,到“诛十族”,进而到“天下读书种子”,方孝孺之死的记载不仅越来越详细,而且越来越血腥惨烈。历史层累的线索清晰可见。方孝孺身负“天下读书种子”的崇高威望,既是对姚广孝推荐起草即位诏“必须方孝孺”的补充解释,也是对方孝孺针锋相对、揭露“周公辅成王”的虚伪,以“含血犯御座”“詈至死”来藐视朱棣淫威的这种大无畏精神的赞叹。

五、后人借姚广孝之口发天下公论

“天下读书种子”不可能出自姚广孝之口,也没有任何证据表明在方孝孺生前即有此评价,为何后人借姚广孝之口给予方孝孺如此崇高的评价呢?

有两方面的原因:一是方孝孺在建文朝的历史地位,二是历史叙事的基本规律。

首先,看方孝孺在建文朝的历史地位。

方孝孺在明太祖在位时期已经两次以布衣之身获得召见,还得以名列“文臣之首”宋濂门下,并被宋濂誉为百鸟中的凤凰,不仅是可以比肩欧阳修、苏轼文学之士,还是未来的国之栋梁。蜀王朱椿为其书斋题写“正学”,天下因此尊之为正学先生。正因为方孝孺极高的社会声誉,所以建文帝一即位,就将他召至京师,从汉中府学教授(从九品)迅速提拔到侍讲学士(从五品),与兵部尚书齐泰、太常寺卿黄子澄一起成为建文新政的核心人物。

与具体负责削藩战略的兵部尚书(正二品)齐泰、统筹政务的太常寺卿(正三品)黄子澄相比,方孝孺虽然级别较低,但实为建文新政的意识形态和改革理论奠基者,同时还是重要诏令文件的起草者。正如当年其师宋濂为朱元璋起草《奉天讨元北伐檄文》,靖难之役中讨伐燕王朱棣的檄文,皆出自方孝孺之手。从这个意义上来说,方孝孺的作用和影响力超过齐泰、黄子澄,可谓建文新政的首席谋臣、天下读书人的精神领袖。也正因为如此,朱棣才会在入城当日即将他逮捕下狱,对他痛下杀手、株连人数(847人,一说873人)远远超过其他“奸臣”,而且下令“藏方孝孺诗文者,罪至死”。这是要从肉体到精神上,都要完全消除方孝孺的历史影响。而方孝孺之所以罹祸如此惨烈,也正从反面说明了“天下读书种子”--此时方孝孺虽无其名,而有其实。正如朱棣即位后重用的酷吏陈瑛在清除建文余党时所说:“不以叛逆处此辈,则吾等为无名!”朱棣也非如此处置方孝孺不足以泄心头之恨、震慑天下读书人之心、钳制天下人之口!

其次,是历史叙事的常见手法。

借对手之口进行评价,是历史叙事的常见手法。即以《三国演义》来说,曹操与刘备煮酒论英雄:“天下英雄,唯使君与操耳!”诸葛亮病逝五丈原之后,蜀军撤退之后,司马懿视察其留下的营垒布局,不禁赞叹:“天下奇才也!”周瑜临终前发出长叹:“既生瑜,何生亮!”

这种叙事,既能避免自夸之嫌--即所谓“敌人对你的评价,才是你真正的价值”,又能增强说服力和权威性--能够被强大的对手如此重视、钦佩,本身就说明了被评价者具有超凡的、令人折服的品质或能力。这种来自对手的评价,同时为对话的双方增光,不仅凸显了被评价者的非凡特质,也展现了评价者的独到眼光。从艺术效果上来说,将叙事从“善恶斗争”提升到“英雄博弈”或“巨人对话”,极大增强了故事的张力和悲剧之美。

方孝孺辅佐建文帝推行新政,积累了巨大的声望,以致朱棣也不得不发出“民心向彼,奈何”的感叹。而朱棣对方孝孺等建文忠臣的残酷镇压,又为方孝孺在当时和后世赢得巨大的同情。当明朝中期政治氛围日渐宽松,关于靖难之役的民间著述日渐增多、流传更广之时,无论是宋濂的“凤凰”之誉,还是朱椿尊之“正学”美名,都不足以表达同情者的心声。只有“天下读书种子”--这个立足于“天下”,作为天下读书人的“种子”--为天下读书人传承学问、修养人格,这样一个民间可以想象的最高荣誉,可以表达千千万万同情者对方孝孺的崇敬、对朱棣的不满。而这样一个至高无上的荣誉,出自朱棣的第一功臣和首席谋臣姚广孝,无疑是最具有说服力、影响力。

“天下读书种子”的说法虽然最晚出现,但它不仅为“拒草诏”“诛十族”补充完整了逻辑链条,而且为后来方孝孺的惨死提供了强大的戏剧张力。至此,方孝孺殉难事迹在民间著述中的层累构建最终完成,流传越来越广,影响到晚明的官方史书和清代钦定的《明史》。

参考文献:

《方孝孺“拒草诏”问题考述》(刘晓东 李子齐,《韩山师范学院学报》2023第1期)

《方孝孺殉难事迹的叙事演化与“诛十族”说考》(李谷悦《史学月刊》2014年第1期)

《古穰集》卷三十,[明]李贤 撰;[明]程敏政 编 上海古籍出版社 2012年6月

《立斋闲录》卷二

《奉天靖难记》卷四,《明太宗实录》卷九下

中国艺术研究院2019届博士论文,张健旺,《方孝孺与有明一代的“读书种子”》

《姜氏秘史》卷一