军报记者节刊文缅怀名将彭雪枫:“将来革命胜利了,我要当个新闻记者”

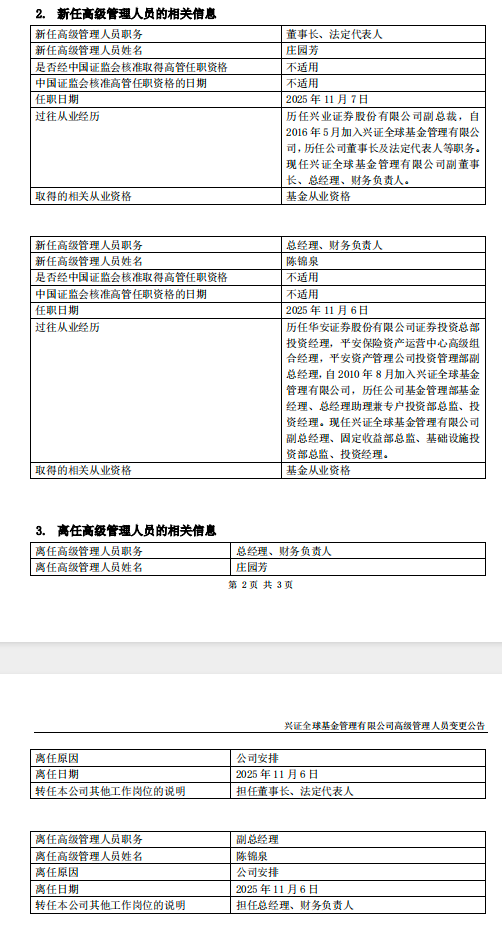

《拂晓报》500期所出的纪念专版。资料图

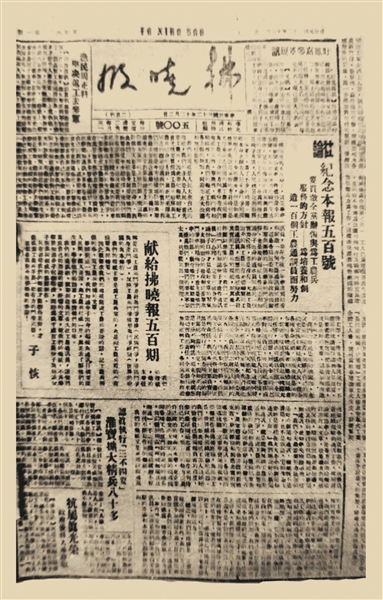

彭雪枫(前排左三)和拂晓报社工作人员合影。 资料图

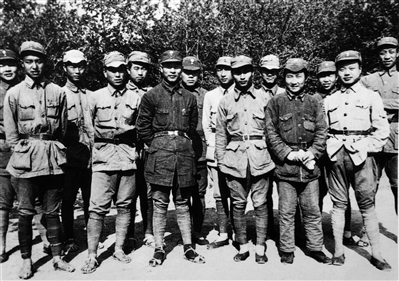

1938年彭雪枫在河南确山竹沟镇留影。 资料图

在中国新闻史上,那些在战火中诞生的报刊,如茫茫夜空里的璀璨星辰,照亮人们前进的征途。《向导》《热血日报》《浪花》《红星报》《新华日报》《解放日报》……它们承载呐喊与希望,记录抗争与胜利。

在这条用纸笔铺就的战线上,战地记者前赴后继,英勇战斗。据不完全统计,抗战期间牺牲的战地记者有500人之多。他们中有人在炮火中永远合上了采访本;有人倒在了行军路上;有人一手执笔一手持枪,战斗到最后一刻……彭雪枫将军就是其中极为特殊的一位。他是优秀的军事指挥员,也是一位有着深厚新闻情怀的战地记者和报人。

今天是第26个记者节,让我们感悟彭雪枫的新闻情怀,缅怀在战火中永生的新闻前辈,从中汲取奋进力量。

——编者

1938年9月29日,河南确山竹沟镇的一盏油灯,亮到了清晨。

新四军游击支队司令员兼政治委员彭雪枫,把一张蜡纸从钢板下轻轻揭起,吹了吹粘在上面的纸屑。

蜡纸上刻着《拂晓报》的创刊词《“拂晓报”——我们的良友》。

“……‘拂晓’代表着朝气、希望、革命、勇敢、进取、迈进、有为,胜利就来的意思。军人们在拂晓要出发,要进攻敌人了。志士们在拂晓要奋起,要闻鸡起舞了。拂晓催我们斗争,拂晓引来了光明……”

彭雪枫对报社骨干单斐等人风趣地说:“将来革命胜利了,我要当个新闻记者。”

一句半开玩笑的话,带着滚烫的气息,穿过7年战火硝烟,停在他37岁那年的秋天——1944年9月11日,河南夏邑八里庄,流弹击中了彭雪枫的胸膛……

噩耗传来,大家悲痛万分,报社的同志们也是泪流满面。在整理他的遗物时,他们发现了一份完整的《拂晓报》合订本。封面上,是将军亲笔写下的苍劲墨字:“心血的结晶”。

一

如果循着旧报刊的痕迹往回走,我们或许能在1926年仲春绥远(今属内蒙古)的育德中学里,找到一个瘦削的带着河南口音的青年——他是校学生自治会会刊《育德校友》负责人,刚把最新一期的会刊印完,手上沾着油墨,却笑得灿烂。

当时已加入共产主义青年团的彭雪枫,还用着原名“彭修道”。他仿照鲁迅名著《呐喊》的形式,创办出版了这份刊物,并经常发表文章,评论时势,抨击黑暗。

这是有据可查的,彭雪枫利用刊物进行战斗的开始。

他的战友张震曾回忆,此前一年,学费无着的彭雪枫为了赚点稿费,曾写了一篇散文投给北平一家报纸,没想到竟然登载了,这鼓舞了他写作的勇气。

遗憾的是,这篇处女作已湮没在浩如烟海的旧报刊和重重时光中,后来人无从得见。

《京绥道上》《新城与旧城》《牧马悲鸣》《大同城的迫击炮声》《极度的恐怖》《风波中的纪念》……这些标题,都来自彭雪枫发表在天津《国闻周报》上的《塞上琐记》。那时,他还不满21岁。人们从中读出了塞外古城的壮丽风光、古往今来的历史遗迹,还有青年彭雪枫悲愤流离的慷慨悲歌、忧国忧民的爱国思想、追求革命的强烈愿望……

1928年3月的一天,年轻的彭雪枫乘车外出,见到乘客中有一帮公子哥儿以车祸取乐,不禁义愤填膺。“我打个寒噤,横他们一眼。他们不睬。”回家后,他奋笔写下一篇短文,题为《又是在电车上》,发表在天津《大公报》,表达对当时社会无耻阔少的愤慨。

“纸墨也能当枪使。”彼时年轻的彭雪枫,可能已经感悟到这个道理,却还不知道,命运会让他把那支笔换成驳壳枪。

1930年,已改名“彭雪枫”的他,加入红5军,实现了到红军部队工作的愿望。炮火硝烟的间隙,彭雪枫仍笔耕不辍,不忘发挥笔杆子的力量。

在紧张的反“围剿”作战期间,彭雪枫一边指挥红3军团第8军第2师官兵战斗,一边创办了《猛攻报》。他亲自写稿,还做编辑、校对工作。那张油印小报,是红军中创办较早的报纸之一。

长征路上,娄山关大捷。彭雪枫率红13团官兵作为第一梯队抢占险关,立下赫赫功劳。他满怀激情地写下《娄山关前后》,生动描述抢关战斗情景——

……一向以敏捷迅速出名的第三营飞奔左翼的高山,并不费事就抢了敌人企图占领的制高点。红色战士们在轻重机关枪火网之下钻到敌人的侧翼,光亮耀眼的刺刀,在敌人阵前像几千支箭飞过去了!

……

一声“瞄准——放!”(敌)军官倒了。冲锋部队乘机冲上去。敌人好像竹竿之下的鸭子,呼哈呼哈地滚下去了。

娄山关的整个敌人,因之动摇,自取捷径各自逃去。

娄山关占领了!娄山关是我们的了!

多么生动的战斗素描!这何尝不是一篇由战地记者写下的精彩战地新闻!

二

最早参加《拂晓报》创办的单斐,曾写下《拂晓报成长的道路》一书。书中回忆,彭雪枫曾对他们说:“我从少年开始就和报纸结下不解之缘,很多知识是从报纸里得来的。那时我喜欢给报纸投个稿,我对办报有着特殊的感情啊!”

在37岁的生命里,彭雪枫始终对办报“有着特殊的感情”,留给后人最深沉的回响,便是《拂晓报》。

1938年9月29日,大山深处的竹沟镇,夜色浓得像一块生铁,冷而沉。就在上个月的22日,日军大本营下达了进攻武汉的命令。中国的抗战局势不断恶化,阴霾笼罩在人们心头。

此时,一支英雄的队伍即将踏上东征之路。几天前,命令已经到了——经中共中央批准,彭雪枫任新四军游击支队司令员兼政治委员,奉命率队开辟豫皖苏抗日民主根据地。

在全力准备挺进豫东敌后的紧锣密鼓中,一张全新的报纸即将诞生。彭雪枫把阿乐、易河、单斐3位“笔杆子”叫到队部。队伍即将出征,他想吹响号角,办一张战地快报。

那是个不眠之夜,他们围聚在昏暗的油灯下,畅快讨论着,报纸雏形渐渐呈现了。但是,报名叫什么?大家一时有些拿不定主意。有人提议“战斗”,有人主张“曙光”,有人说“胜利”……彭雪枫摇摇头,总觉得还不够。晨曦微露,拂晓来临。彭雪枫又想起这年5月刚成立的游击支队“拂晓剧团”,灵感来了——拂晓,代表着胜利的曙光,就叫《拂晓报》吧。

这便有了文章开头那一幕。发刊词中,他激情洋溢地阐述这张报纸所要担负的使命任务:“要和我们的指挥员、战斗员发生着血肉的关系”“要和不正确的思想、意识、行为,做无情的斗争”“要和广大群众,各个友军,密切的(地)团结起来,亲爱的(地)结合起来,坚决执行统一战线,目标一致向着日寇、汉奸、土匪”。文中的每一部分,他都以热情呼吁结尾:“我们要做到——而且一定能够做到:‘拂晓离不开我们,我们离不开拂晓’。”

其实,彭雪枫早与“拂晓”结缘。

4年前的秋天,他到江西省军区任政治委员时,就曾大力支持军区政治部出版发行了一张油印小报,还积极撰文,深入浅出地论述游击战思想。那张小报,名字就叫《拂晓》。

无怪乎他在发刊词中对“拂晓”那样情真意切,从《拂晓》到后来的《拂晓报》,两者一脉相承。

偏僻的竹沟,飘出一缕墨香。第一期《拂晓报》,草纸3版,印了30多份。

第二天,竹沟镇万头攒动,热闹非凡,新四军游击支队东征誓师大会即将召开。官兵精神焕发,集结在东门外广场。群众从四面八方赶来,涌向广场。宣传队员们走来走去,忙着给群众传看刚刚印出来的《拂晓报》。大家欢呼着:新四军也有报纸了!

三

部队向东,编辑部也向东。《拂晓报》创立次日,就随部队进入敌后。当时的新四军一缺饷源,二少后勤供应,生活艰难,物质条件非常艰苦。这张战地快报,注定要历经艰难困苦。

为解决印刷问题,彭雪枫亲自往返80多里购置油印机,发动大家群策群力,弄到了两支铁笔、两块钢板、两筒油墨、一把油刷和半筒蜡纸,凑齐了印刷的基本条件。

报纸迎着战火硝烟继续生长。

1939年9月,在《拂晓报》创刊一周年时,彭雪枫特意为《拂晓报》安排了“周年纪念”和“百期纪念”活动,要求《拂晓报》扩大篇幅出套色特刊,配发纪念文章和作者画像。他还专门在纪念特刊上发表文章,回顾《拂晓报》在艰苦条件下成长壮大的历程,热情赞扬它的“伟力”:“党的路线、主张、政策、决议以及个别时期的指令,都通过了报纸而传布出去!”

他引用列宁关于“报纸不仅是集体的宣传者和集体的鼓动者,而且还是集体的组织者”的论述,认为这应该成为“所有抗战派的报人们的最宝贵的指针”,而且“报纸的内容,从新闻、社论、论文,都应该包含着它的‘教育性’‘斗争性’和‘组织性’”。

1943年4月,《拂晓报》已由刚开始时的“黑油墨、麻油调、粗麻纸”油印改为铅印,由草纸、毛边纸到正儿八经的新闻纸,内容也愈发丰富,由单一的黑色,变成了多色套版,图文并茂。报社工作人员由最开始的3人,增加到25人。每期印数由30多份到300多份,直至2500份,最高发行量达3000多份。而且,《拂晓报》的“战斗矩阵”不断扩大:《拂晓汇刊》《拂晓副刊》《拂晓丛刊》《拂晓画报》《拂晓文化》《拂晓电讯》……

据统计,抗战期间,《拂晓报》共出版了约1000期,被军民誉为“沙漠中的甘泉,饿乡里的食粮,指引方向的罗盘,照耀通衢的灯塔”。这张报纸,不仅在豫皖苏边受到欢迎,还发行到延安、华北、重庆、西安等地,引起社会人士的关注,并曾受到毛泽东、张闻天等同志的赞扬和题词鼓励。当时,被日军列为“禁读物”的《拂晓报》,在伪军军营里被偷偷传阅着,甚至还飘到南京伪政府的案头……后来,《拂晓报》经国际新闻社介绍,远播到苏联、美国和东南亚等地。在法国巴黎举办的万国报刊博览会上,它作为中国敌后报纸参展并引起关注。

在这期间,彭雪枫多了个职务——新四军游击支队党报委员会主任。从回忆文章来看,他对这个任职很是满意、很是自豪。

1943年12月2日,在《拂晓报》出版500期时,彭雪枫洋洋洒洒写了5000字的《贺拂晓报五百号——五年来拂晓报的检讨》,为《拂晓报》“祝寿”。文中,他将《拂晓报》“坚持5年零2个月的长期过程而不懈”,称为“在希望之中而又很出意料之外”的奇迹。为了写这篇文章,他把490多期《拂晓报》全部翻了一遍。

彭雪枫对这张报纸,的确是爱得深沉。他自称《拂晓报》的“名誉社长”,每期报纸都要过目,重要文章亲自上手写,只要有空就到报社了解情况。他的儿子彭小枫曾回忆:“父亲曾说:‘如果从个人兴趣出发,我宁可去当拂晓剧团的团长、导演,或者去当《拂晓报》的编辑、骑兵团的团长。’”在《拂晓报》同志们眼中,他既是领导,还是记者,有时还做编辑。他经常参加报纸的编辑、审校,还经常给记者、通讯员修改稿子。有位作者写了一篇充满战斗激情的、讲老战友重逢叙旧的稿子,投给了《拂晓报》。彭雪枫不仅做了认真修改,还给作者写信,鼓励他多给报纸撰稿。

无论是在艰苦行军的路上,还是在硝烟弥漫的战场,彭雪枫常常挤出时间,为《拂晓报》撰写社论、评论文章。有人统计过,自1938年9月始,《拂晓报》共刊登彭雪枫文章百余篇,而不署名的社论究竟有多少,就无从知晓了。彭雪枫还保存了自创刊起的每一期报纸,并在合订本封面上郑重写下“心血的结晶”5个大字。

在报风、文风上,彭雪枫非常重视,常指出报纸存在的“半文半白”“学生腔”等问题。他还给报社同志订了“文字公约十条”,要求他们不写草字、不写错字、不写怪字、不写简字,报纸必须有血有肉有内容,一律采用白话文写作,简明朴实、通俗易懂。

1938年冬,游击支队在睢县、杞县、太康地区连获胜利,群众夹道欢迎。《拂晓报》的同志们很受鼓舞,用最快速度编出一期报纸,一版头条标题写着“我们进入睢杞太的中心任务——打击消灭汉奸武装!”

按惯例,他们将印出的第一张报纸拿给彭雪枫。

本以为这篇报道会引发彭雪枫的共鸣,没承想,彭雪枫很快把报社总编辑阿乐找去。他严肃批评这条标题不把消灭日军放在首位,竟把汉奸、土匪突出为打击中心,会给反共顽固派以造谣污蔑之机。

“这是原则性错误!”时隔多年,阿乐仍然记着司令员那重重的批评,“这也使得报社新闻兵们受到一次党的策略的深刻教育,我们立即改稿重印。”

大家都说,在工作中,彭司令员对办报的人要求非常严。但在生活上,彭雪枫又对报社同志十分关怀、宽容。游击支队在书案店期间,春荒严重,粮食不足,部队每天只能以红薯充饥。彭雪枫甚至不得不下令卖掉了一起东征的红骠马、白骠马等数十匹心爱的战马。艰难条件下,他自己啃红薯皮、吃烂红薯,却将粮食和菜金让给报社人员。

四

1944年9月, 新四军第4师师长兼政治委员彭雪枫率部西进。出发前,他随身带上了《拂晓报》合订本。八里庄战斗打响,他登上圩墙指挥,不幸被子弹击中……

这位梦想胜利后当个新闻记者的战将,牺牲在抗战胜利的前夜。

现在,我们可以在中国人民革命军事博物馆看到一份1943年编印的《拂晓报》。报纸长37厘米、宽26厘米,纸色焦黄。这是他留给后人的宝贵财富。

那本珍贵的合订本,如今收藏在河南博物院。它的每一页都仿佛在对来访者说——

看,这就是新闻战线,这就是军事记者,总是与战斗、牺牲、子弹、鲜血相伴,也总是让人无怨无悔、甘之如饴。

今天,《拂晓报》依然存在,作为中共安徽宿州市委机关报继续发行,延续着红色新闻的生命。翻开它们,我仿佛仍能听见1938年竹沟镇的油印机吱呀作响,仍能闻见1944年八里庄的硝烟混着墨香。将军没走完的新闻路,被一代代记者接着走下去;他没写完的文章,在一张张报纸上继续绵延着。

今天,《拂晓报》的精神之光穿过岁月,落在我们的键盘上,落在我们的镜头里,也落在我们的心上——

新闻理想,崇高;军事记者,光荣。

记者前辈彭雪枫,早把这样的提醒刻进了新闻时间的“头条”。

相关文章

有些人拍摄世间的苦难与丑恶,有些人则记录美好与生活

【记者节献词】唯有诚实和担当,不负“记者”之名

创纪录政府“停摆”持续,美两党谈判陷入僵局

土耳其以“种族灭绝罪”向内塔尼亚胡发布拘捕令

特朗普称希望继续在布达佩斯与普京会晤

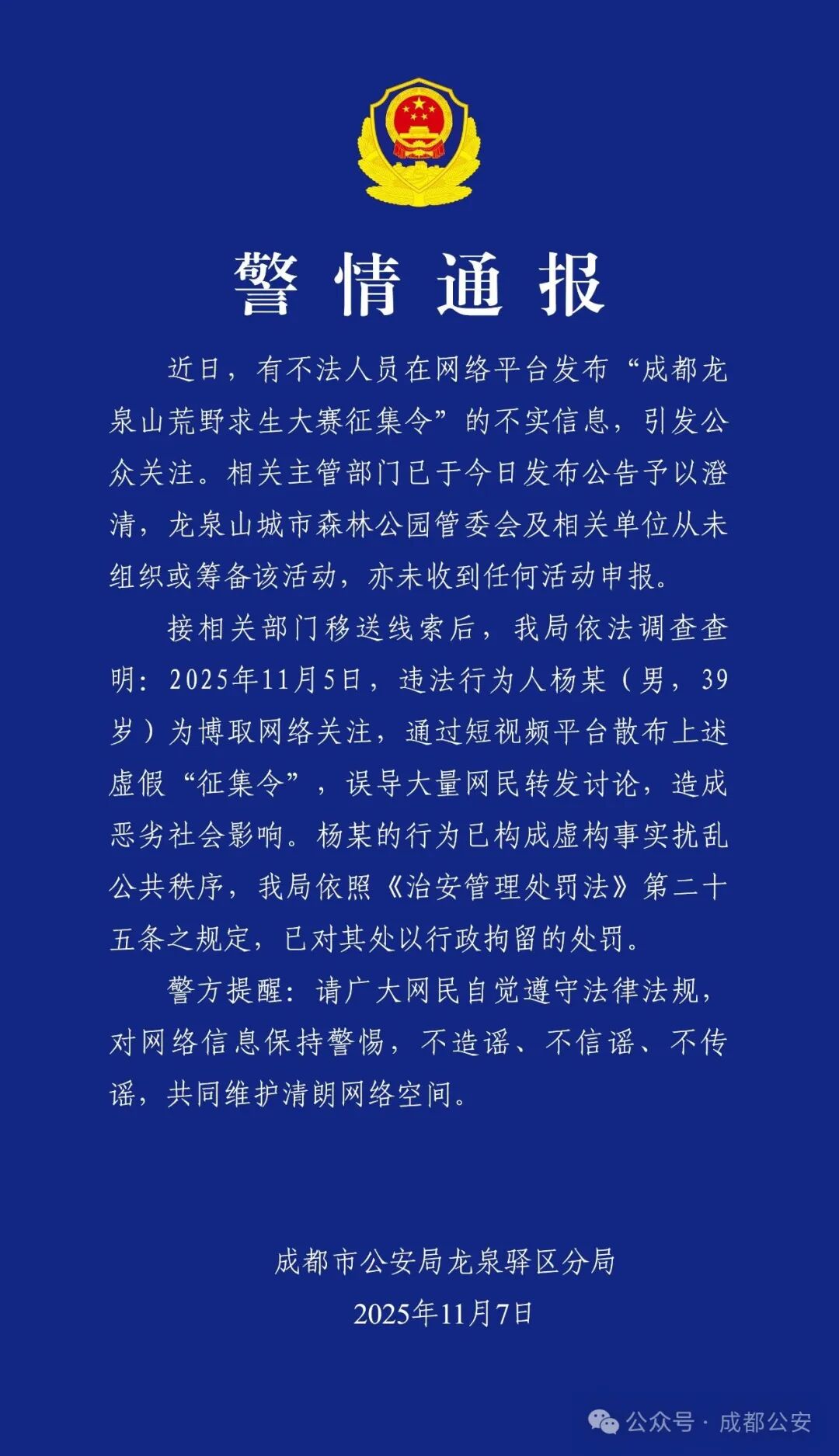

成都警方:男子造谣“龙泉山荒野求生大赛征集令”博取关注,被行拘

那盏硕大的水晶吊灯,也会震撼《剧院魅影》的主演们

进口路虎行驶7000公里检出“缸体沙眼”, 厂家仅同意换发动机气缸盖

辽宁省政协副主席卢柯院士再度在《science》发文,已发表十多篇

“抢搭头班车”,64家单位签约参加第九届进博会企业商业展

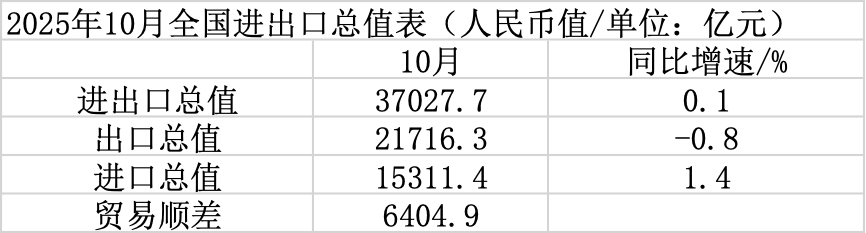

分析|基数因素影响10月出口同比增速转负,汽车、集成电路等出口保持韧性

与中国机遇同行,近70个国家和地区的侨领华商齐聚一堂话进博

超2.6亿美元协议在进博会签署,浦东机场T3航站楼将更高效便捷

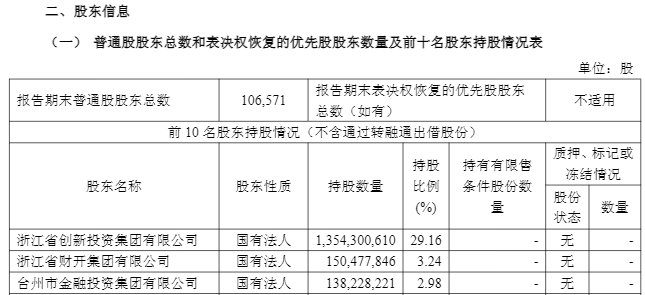

因场外衍生品业务存在问题,财通证券及公司总助被浙江证监局点名

中国机会丨COACH中国区总裁:未来3至5年再开百家店

兴证全球基金官宣新掌门人:庄园芳升任董事长,陈锦泉接棒总经理

中国机会|新西兰银蕨农场:中国市场业绩超预期,红肉消费者观念改变

韩国宪政史首次,尹锡悦夫妇同日同法院受审

欧盟将停止向俄罗斯公民发放多次入境签证

中外艺术家同台献艺,“进博之夜”唱响文明互鉴主旋律

- 受贿2.07亿余元,江西省人大常委会原副主任殷美根一审被判死缓

- 中央网信办:加大涉“开盒”挂人等违法违规行为举报受理处置力度

- 技术派|菲律宾“史上最强”护卫舰交付,性能如何?

- 湖南省委书记人民日报撰文:坚定不移贯彻总体国家安全观,更好统筹高质量发展和高水平安全

- 华夏银行去年净赚超276亿增近5%,个人贷款不良率升至1.8%

- 两部门通报18个破坏耕地、毁林毁草典型问题

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯