故宫学者谈晋南壁画

每一位踏入纽约大都会博物馆赛克勒厅的访客,几乎都会在大厅被那巨幅药师佛壁画所俘获。该铺壁画高755.9厘米,长1514.8厘米,它那近乎覆盖整面墙的华美绚丽,令人不由自主地放轻脚步。而它原本的家,在山西洪洞县的广胜寺。这幅壁画与它离散的姊妹作,共同讲述着晋南寺观壁画群的兴衰史。

10月22日,为期5天的“2025晋南壁画国际学术会议”在山西会场闭幕,会议期间,数十位专家学者来到广胜寺实地考察。故宫博物院研究馆员孟嗣徽接受了的采访。

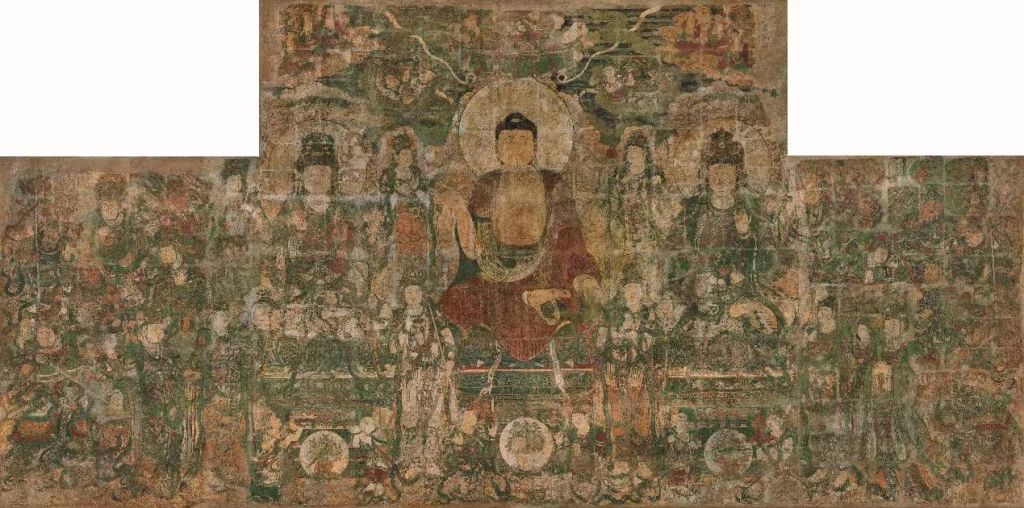

纽约大都会博物馆赛克勒厅 《药师佛佛会图》是现存海外最大尺幅的中国古代寺观壁画之一,据推测原位置在广胜寺下寺大雄宝殿西山墙。所绘主尊为药师佛,左右胁侍文殊和观音二菩萨,构成“佛三尊”组合,周围簇拥着日光遍照、月光遍照和药王、药上等八大菩萨,八大菩萨两外侧是药师佛的十二位神将,左右各六位。

纽约大都会博物馆赛克勒厅 《药师佛佛会图》

纽约大都会艺术博物馆藏《药师佛佛会图》药师佛下方拈花供养人

站在山西洪洞广胜寺下寺现在空荡荡的大殿前,故宫博物院研究馆员孟嗣徽的现场讲述将人们的视线引向近百年前。

上世纪20年代,广胜寺破败不堪,几位古董商寻访至此,看见寺内华美的壁画,与寺僧商量购买。僧人贞达正为筹措修缮寺庙的资金发愁,闻此提议,决定“舍图保寺”,最终将壁画以1600银元出售。在广胜寺下寺后院东厢房廊檐下还存1929年刻《重修广胜下寺佛庙记》碑,记载了卖壁画的经过。1934年夏,造访晋南的梁思成、林徽因、费正清(John King Fairbank)、费慰梅(Wilma Canon Fairbank)一行学者,也注意到了广胜寺下寺大雄宝殿内残缺的壁画,梁、林的考察笔记《晋汾古建筑预查记略》中写道:

“东山墙尖象眼壁上,尚有壁画一小块,图像色泽皆美。据说民十六寺僧将两山壁画卖与古玩商,以价款修葺殿宇。”

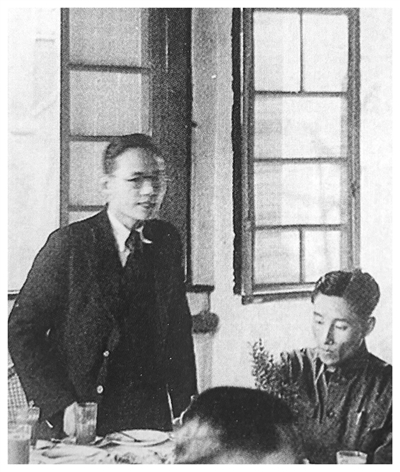

1934年,费正清、林徽因、费慰梅在广胜寺 (梁思成摄)

广胜寺的壁画到底遭遇了几次剥取、变卖,又如何流出海外,很多细节现已无法复原,据推测大多都是通过当时的卢芹斋等古董商进行跨国贩卖,经藏家收购、捐赠,最终出现在各大博物馆、艺术馆中。目前流失的晋南壁画主要收藏于美国和加拿大的博物馆。其中,广胜寺下寺的两幅元代壁画——《炽盛光佛佛会图》与《药师佛佛会图》分别成为纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆和纽约大都会艺术博物馆的镇馆之宝。

纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆藏广胜寺壁画《炽盛光佛佛会图》

这些流散壁画在风格上的相似性,引起了早期海外中国艺术史学者的关注。美国纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆的劳伦斯·史可门最早提出“晋汾画塑工匠派”的概念。1987年,美国宾夕法尼亚大学教授夏南悉正式提出“晋南寺观壁画群”的观点,这一概念后来被孟嗣徽在2011年出版的《元代晋南寺观壁画群研究》中进一步深化和完善。

“之所以说它是一个壁画群,是因为它跟一个画工班子有关系。”孟嗣徽在广胜寺接受采访时强调,“这个画工班子的画首叫做朱好古。”

画工传奇:朱好古与晋南画派的艺术成就

在文人画占据主流的中国传统艺术史中,民间画工很少被正史记载。然而,朱好古和他的画工班子却成为例外——他们是晋南平阳府地区唯一被《平阳府志》和《山西通志》记载的画工班子。

“尽管记载寥寥数语,但是作为一个民间的画工班子能够被载入史籍是一件很难得的事情。”孟嗣徽说。朱好古,元代晋南襄陵人,他所领导的画工班子在晋南地区留下了多处艺术瑰宝,包括著名的永乐宫、兴化寺等寺观壁画。

山西永乐宫壁画

通过对壁画中现存画工题记的仔细分析,并将晋南多处寺观壁画与永乐宫三清殿壁画进行比对,孟嗣徽发现它们参照使用了同一套粉本,推断这些壁画的作者应为朱好古画工班子及其传人。朱好古画派的作品构图严谨,人物造型端庄丰满,衣纹用线简练流畅,富有节奏感和表现力度,其艺术成就应当在中国美术史中占有重要地位。

灾难与信仰:壁画主题的历史语境

广胜寺并非普通寺院,它是古代帝王祭祀的“三山五镇”中的“中镇”,地位崇高。“五镇”用于镇守一方,补充“五岳”未覆盖的区域,其中中镇霍山主要承担皇帝改元、祝寿、登基、大婚、祭祀等重要活动。

元大德七年(1303年),此地发生约8级大地震,烈度达11度,相当于汶川大地震,余震持续六年之久。据孟嗣徽介绍,当时朝廷在此记录了两次大型祭祀活动,第一次祭祀后甚至将平安府改名为晋宁路,以期地震停止。

流失加拿大的平阳府壁画《朝元图》

这一灾害历史直接影响了广胜寺壁画的题材选择。“我们目前在这里发现三个寺庙是这种组合,药师佛的描绘在敦煌壁画中有97部之多,药师佛大多都跟阿弥陀佛、无量寿佛这些经来组合。”孟嗣徽在“2025晋南壁画国际学术会议”发言时说,“因为药师的净土总是和西方的净土来配置,只有广胜寺这个地方是炽盛光佛和药师佛一起来配置的,这与当地的灾害历史有密切的关系。”

炽盛光佛主司消除或减少来自星宿的灾害,药师佛则主管救济人间疾苦。这两种佛像的特殊组合,反映了当地僧俗二众祈祷消灾避祸的强烈愿望,是特定历史环境下宗教信仰与艺术创作的独特结合。

《药师佛佛会图》 大都会博物馆藏

从文物流散到学术研究的主场

中国壁画的研究起点颇具戏剧性——它是从海外开始的。20世纪20年代,包括广胜寺壁画在内的大量晋南壁画流到海外后,引起了国际美术界的重视,开启了这一领域的研究先声。

据考证,卢芹斋将广胜寺壁画中较小的两幅明代部分于1929年卖到了宾夕法尼亚大学博物馆;1932年,又将另一巨幅元代壁画卖给了纳尔逊-阿特金斯博物馆;而现存大都会博物馆的最宝贵的元代巨画,直到1954年才卖给美国收藏家塞克勒,后者于1964年以其父母的名义将其捐给了大都会博物馆。

“在1949年以后我们国家的文物不可能再流失出去了,那么在海外有关于中国文物的研究渐渐衰弱的时候,研究的主场逐渐转变在了我们这里。”孟嗣徽表示,“2025晋南壁画国际学术会议”的召开,也是这一领域研究主场的回归的标志之一。此次会议汇聚了众多海内外学者,形成了一种研究合力,无疑对推动深化晋南壁画学术研究会起到较大作用。

据悉,2023年芝加哥大学北京中心召开的“晋东南地区古代视觉文化及物质文化研讨会”与2025年在湖北美术学院开展的“晋南壁画国际学术会议”,也正在引发学界对山西内部地域文化差异的关注。孟嗣徽用山西经典民歌“人说山西好风光,左手一指太行山,右手一指是吕梁”生动地解释了山西“两山夹一川”的典型地貌。太行山和吕梁山之间的平原地带形成了多个盆地,这些盆地各自发展出独特的民风民俗和艺术特点。

《弥勒说法图》 加拿大安大略博物馆藏

如今,站在广胜寺空荡的殿壁前,观者已难想象当年壁画满墙的壮观景象。然而,通过当下一系列学者的努力,这些流散海外的壁画在学术研究中也正在实现另一种形式的“回归”。

流失加拿大的平阳府壁画《朝元图》

相关文章

图忆|联合国成立80周年:十个瞬间定格中国担当

《阵地》:铭记那段以笔为枪的峥嵘岁月

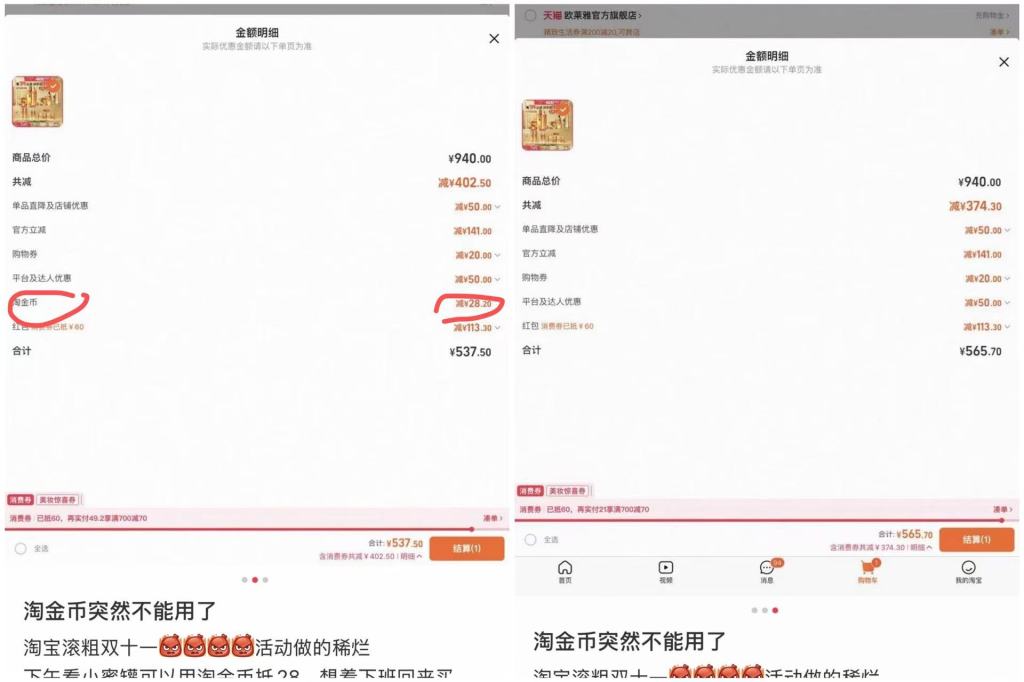

扫描“主播”|“限时补贴”等优惠突停致大量退货,消费者和主播均称遭平台“背刺”

“建宁五子”好卖了,年轻人回来了:建宁用电商激活县域新动能

体坛联播|梅西续约至2028年,NBA勒令比卢普斯离职

李志明已任云南省人大常委会党组成员

专访|邹骥:绿色投资将成为拉动经济增长、重塑产业格局的重要引擎

人民日报整版聚焦:铭记,台湾光复八十周年

百色“锅底”村庄水患:被浸泡逾半月余的家园和生计

核观察|敏感时刻俄罗斯核演习展示肌肉,“向西方发出强烈威慑信号”

明查|日本为提升生育率引进50万印度移民?

德云社将“入沪”,相声在这里会碰撞出怎样的火花?

一线访谈丨这届年轻人,为何负债旅行?

立陶宛称两架俄罗斯飞机短暂进入其领空,俄方否认

欧盟领导人会议闭幕,聚焦乌克兰局势与欧洲防务升级

立陶宛称两架俄罗斯飞机短暂进入其领空

阿根廷总统任命新外长

白宫:特朗普与普京会晤并非完全不可能

美国务卿与以总理会面,强调重视巩固加沙停火协议

法塔赫与哈马斯在开罗会谈,讨论加沙战后安排事宜

- 河北三河“店招禁用红蓝黑”主要负责人被免职,任职固安时疑曾推行相似政策

- 人民日报整版特别报道:中马打造高质量共建“一带一路”旗舰项目

- 山西“订婚强奸案”审判长答问

- 中国对外国民众吸引力越来越大,外交部:各项措施让“中国游”越来越丝滑

- 华熙生物:美国市场占总营收不足3%,关税调整影响有限

- 河南省委书记人民日报撰文:坚定不移贯彻总体国家安全观,为谱写中国式现代化河南篇章提供安全保障

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯