走进民企看“质”变|从基因治疗到人形机器人,科技创新在上海不断向前

20年前,当潘讴东提出“用基因技术让人活到100岁”时,他被认为是疯子或骗子。现在,同样的话,越来越多人半开玩笑回应他说:“100岁不够,120岁吧”。

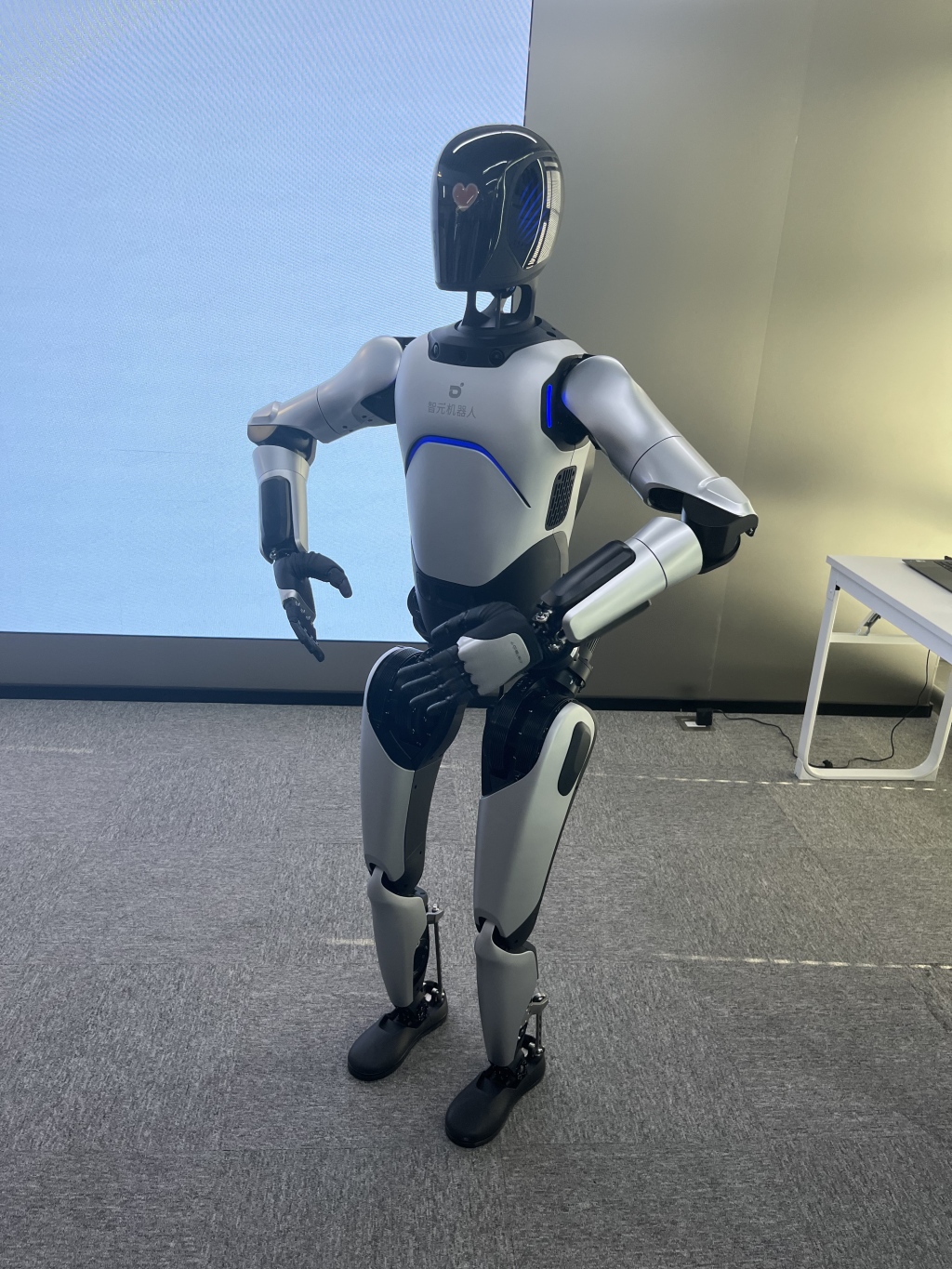

一年前,人形机器人走路还摇摇晃晃。如今,它已在高温天独自行走24小时,拿下亿元订单,走进工厂车间……

9月11日-12日,中央统战部开展“走进民企看‘质’变”主题采访活动。9月11日下午,记者随团采访上海和元生物以及智元机器人两家企业。当民营企业成为科技创新的“尖兵连”和“试验田”,他们如何定义产业甚至中国经济的未来?

2025年9月11日,和元生物实验室。本文图片均为 记者 邹娟 摄

基因治疗从空白到快速发展

20年前,刚刚创业的潘讴东对人说,要利用细胞基因治疗技术,帮助大家健康活到100岁。很多人要么觉得他疯了,要么以为他是骗子。

那时候,一款腺病毒抗肿瘤注射液上市,号称世界上首款基因药物产品。出身于医药世家的潘讴东发现,众多科学家都在做腺病毒研究,相关领域的研究氛围浓厚,发展潜力巨大。于是,2006年,潘讴东在上海张江的孵化基地,租了一间12平方米的办公室,成为和元生物创始人、董事长。

此后20年,潘讴东没有做过第二件事,始终深耕在细胞基因治疗赛道。“20年前,基因治疗在国内几乎还是空白的尖端领域。近10年,和元生物实现快速发展,正是得益于公司早年在行业内打下的扎实基础。”潘讴东说道。

和元生物的实践聚焦于解决基因治疗产业化的核心瓶颈——病毒载体的规模化、标准化生产。“我们很早就认识到,要想让基因治疗从实验室走向临床应用,必须攻克生产工艺和质量控制这座堡垒。因此,我们持续投入。”潘讴东总结,技术上打破垄断,建立中国自己的基因治疗供应链安全保障。商业模式上,打造“一站式”服务平台。

2016年,和元生物挂牌新三板。同年,其在张江近5000平方米的综合研发大楼投入使用。2022年,和元生物成功登陆科创板。2024年,公司约77000平方米产能的临港基地一期建设完成并全面投产,踏上拓展海外市场的新征程……

至今,和元生物已有逾5000平方米综合研发生产平台,以及在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区投资逾15亿元建设,近8万平方米的和元智造精准医疗产业基地。截止到2025上半年,该公司已累计服务超过14000多家研发实验室客户,一站式服务平台已累计服务540多个细胞和基因治疗项目,其中临床III期项目5个,累计支持客户获得52项中、美临床试验批件,其中FDA批件13项,市场覆盖范围持续拓展。

“可以说,和元通过自身在核心工艺和技术上的突破,不仅实现了企业的发展,更通过平台化服务,推动了中国基因治疗产业链的完善和整体竞争力的提升。”潘讴东称,民营企业特别是科技型民营企业,已经成为中国科技创新和产业升级中最活跃、最具效率的“尖兵连”和“试验田”。

人形机器人步入商用

智元创新(上海)科技有限公司合伙人兼通用业务部总裁王闯虽然很看好具身人形机器人赛道,但也没料到它的发展如此高速。

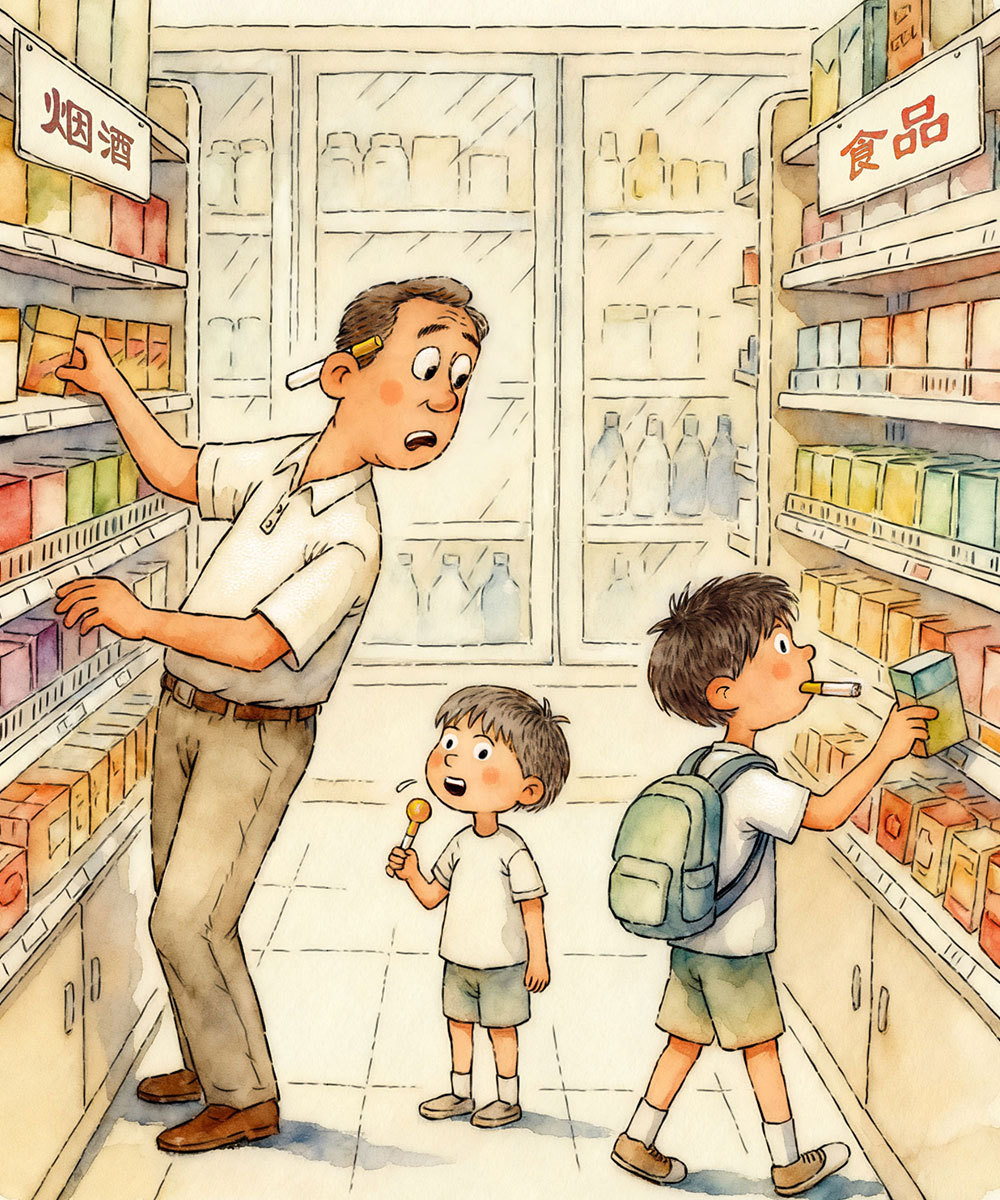

远征机器人比爱心。

2025年8月17日8:20至8月18日8:20,智元机器人官方视频号进行其全尺寸人形机器人“远征A2”的24小时户外行走直播。在行走的同时,“远征A2”进行讲解作业,当天实测气温37℃,地表温度61℃。当天,由于天气炎热,摄影师共计更换73人次,而机器人则独自走完了全场。

“去年的时候,人形机器人普遍走路不稳。我们的远征A2还是第一版研发样机,只能走十几分钟。短短一年,它完全脱胎换骨。”王闯介绍,“当前人形机器人技术进入快速迭代期,同时成本快速下降。最近三个月远征A2的运动控制和智能化水平都进步飞快,目前,智元机器人已经具备轻作业的能力,未来一两年里人型机器人还将快速从辅助到替代人类水平。”

2025年,人形机器人进入商用化元年。1月,智元机器人1000台人形机器人量产下线,王闯透露今年智元应该有数千台机器人产品下线。展望未来三年,智元机器人目标是实现十万台级通用机器人规模部署,支持百种任务的自主泛化能力。

不久前联手拿下1.2亿元大订单后,近日,智元机器人近百台远征A2—W进驻富临精工工厂,成为国内首个工业领域具身机器人规模化商业应用案例。

王闯介绍,智元机器人至今已经形成三大产品系列,远征系列的远征A2是业界首款规模化商业部署的全尺寸人形机器人,适用于讲解接待与文娱商演;精灵系列的精灵G1具备原生数采与采推一体能力,主打工业、商业等多场景;灵犀系列的灵犀X2为1.3米的全智能灵活机器人,覆盖文娱商演、门店接待、科研教育等场景。

“全球正处于具身智能大爆发的前夜”,8月21日,在智元机器人首届合作伙伴大会上,这家明星公司的董事长兼CEO邓泰华公开表示,具身智能机器人最终会成为继手机和汽车之后的“下一代海量智能终端”。

机器人提笔写毛笔字。

尽管人型机器人产业未来面对的是星辰大海,但智元高管多次透露,当前技术还未到收敛状态。机器人在硬件领域从手臂、手触觉、身体到脚的整体优化空间还很大,软件算法同样亟待系统优化。

“虽然我们觉得具身人形机器人发展已经很快了,远征A2已经有40多个关节。但对于消费者来说,看到一个长得像人的机器人,自然会立即想让他们学会人类的一切。在这个行业,我们还有很长的路要走。”王闯说道。