陈恒︱优雅的追寻

本文是复旦大学历史学系系友、上海师范大学副校长陈恒作为毕业生代表在复旦大学历史学系一百周年庆典上的发言,经授权刊发。

今天是复旦历史系的通史时刻,我谈谈个人的点滴感想。

无论什么主题的历史研究、什么体裁的历史表现、什么风格的历史叙事,其终极价值都指向了“通史”书写。这是因为,一方面,作为一种使命,历史学就是要进行整体把握,把过往事件理解为一个统一过程;另一方面,通史最能表现一个国家、一个时代的道德观、文明观与世界观,它以延续传统、重塑集体记忆的方式,在无形中影响公民的言行举止。古典时代的城邦史、中世纪神学家的普世史、文艺复兴的人文主义史学、启蒙时代的哲学世界史,通史的价值与意义始终得到彰显。就近代史学实践而言,从兰克到斯宾格勒,从威尔斯到汤因比,从伏尔泰到布罗代尔,从鲁滨逊到麦克尼尔等人,他们为世人所记,就在于他们的通史流传恒久远。书写通史需要睿智的心灵,反过来也成为人类心灵的启迪。犹如英国文化史家巴克尔所说:“人类真正的历史,是那些由心灵所感知的趋势的历史,而不是由感官所察觉的事件的历史。”亦如阿克顿勋爵所说:“历史事实不应成为记忆的负担,而应成为心灵的启迪。”任何对人类事务的合理看法,都必然在某种程度上带有一定普遍历史的性质。

复旦大学历史系,天生具有把握这种通史的学术气质。以一人之力撰写《中国通史》《世界通史》的周谷城先生堪称奇才,是能撰写本国通史,同时亦能书写世界通史的大先生,这两部书“都是有份量的学术专著,在中国学者中恐怕没有第二人,直到现在依然如此”。这在世界史学史上也是罕见的,从一个侧面反映了复旦历史系所倡导的博学与专深教育。先辈如耿淡如先生的西方史学史研究、周予同先生的经学史研究、蔡尚思先生的中国思想文化史研究、谭其骧先生的中国历史地理研究、章巽先生的中西交通史研究、田汝康的中外关系史研究、金重远先生的世界近现代史研究、朱维铮先生的广义中国学术史研究等等,还有今天在场的姜义华教授的《中华文明三论》、张广智教授的《西方史学通史》、周振鹤教授的《中国行政区划通史》、葛剑雄教授的《中国人口通史》、葛兆光教授的《中国思想史》等等,哪一部不是这个时代求真精神的通史代表。这些都在无形之中为后辈树立了学术榜样。记得上世纪八十年代,由复旦历史系诸公策划推动的“中国文化史丛书”“世界文化丛书”,两套大书风靡大江南北,对学术界影响至深。回想当年还在求学的我们,每逢新书出版时,宁愿省下一顿饭钱也要购买。历史系前辈们提供的丰富养料,对后代学子产生了多么大的精神感召力!

读史老张追问说:文脉是什么?系魂又是什么?文脉、系魂固然是学者们留下的宏篇巨制;但也是通过书写者日常生活中那些看似琐碎的小事体现出来的,因为这些小事,凸显的恰恰是人的脉动、系的脉动。而这一点,却是我们常常忽视的。譬如复旦大学历史系一个有趣的现象,很多学者的重要著作都是都在退休后写出的。直到今天,我总能看到余子道、樊树志、张广智、姚大力、吴景平等先生不断推出新作。老师尚且如此,学生怎敢懈怠!这是对学问的真爱,李剑鸣教授风趣地称之为“学术养生、文字延年”。多么通达的人生态度。他们把整个人生都视为学术赛道,这就是复旦大学历史系得以持续发展的精神之源。再譬如,在今年的一次学术讨论会上,邹振环教授说:哪里都会有人际关系紧张的一面,人们常以看谁笑到最后来决胜负。但如今,我们或许应当换一种表达方式:“看谁写到最后!” 这多少带有调侃的味道,但在我看来,这所体现的是对知识的渴望、是对学问的执念。这就是复旦历史系的底蕴与骄傲,我们的老师以实际行动诠释长期主义的坚毅与优雅的追寻!

这就是我心目中的历史系,不仅传授知识,更能滋养乐观精神,培育仁爱之心。一所好大学的标配,学科、专业都应该与世界关联,培养学生联结本土与域外的通感。这尤其体现在文史哲等基础文科方面,世界历史、世界文学、世界哲学乃至世界艺术是世界一流的,这所大学才真是世界一流。谁掌握着往昔域外世界,谁就会激发人们的想象力,谁就会引领未来。当心灵能够冲破教育为之划定的狭隘圈子时,它便高贵地扩展起来。通才教育所带来的大概率是博爱与仁慈,所涵养的是积极向上的人生,会助力人生长跑,赢得最后。人生如此,学术发展亦是如此。

回望两百年前,近代史学诞生之时,兰克因其于1824年出版的处女作《拉丁与日耳曼民族史》而闻名德国。他所倡导的“如实直书”原则使该书成为近代史学的开山之作,亦奠定了欧洲史学的所谓合法性。也正是兰克和他的弟子们明确了史学研究的基本原则,并向世界各地传播,从而把“欧洲史学”的观念变为“西方史学”的观念,其内涵、外延与边界都大大延展了,并为当今的“世界史学”奠定了基础。这套德国史学模式也在百年前传到了中国。

复旦大学史学系成立的1925年,是现代史学发展的第二个百年开端时间,正值中国史学从传统向现代转型并与世界学术接轨的关键阶段,这是新旧并存的时代。也是在1925年,河南大学成立了历史系,清华大学设立大学部,是清华大学历史学的起点。这些机构与复旦史学系共同为中国史学的现代转型培养了大量人才,功不可没。

我们今天在这里举行纪念活动,既是对前辈学者薪火相传的致敬,也是对未来希望的寄托。我们深知历史并不仅仅是个人的消遣,它不是一种奢侈,它是“一切社会科学的基础”,是与自然科学知识同样必不可少的,对人类进步至关重要。我个人甚至认为,从历史角度出发,几乎任何事物都能被赋予人文价值。教授物理、化学、地质、力学等自然科学的那些天才发现,本身不就是一种人文精神教育吗?这些都应该是历史学的领地。

对历史的研究与持续的兴趣,是一个真正文明社会的基本特征。“历史之于人类,犹如记忆之于个人……它是一门可以使整个世界亲近起来的学科。”当然,我们还有很多学术理想有待实现,我们还有许多默念。如今,人文学术正面临严峻挑战:移动网络和自媒体几乎让人人都成为历史学家;AI的崛起使得人类与人工智能共同书写历史;也许我们是最后一代人类历史学家,这并不是危言耸听,因为正在发生中的“史学革命”可能会改变一切。不可改变的是历史研究无法完全摆脱现实、无法摆脱现实中的政治,任何去政治化的姿态,都是另一种政治选择。历史、现实与未来之间的界限日益模糊,学术共同体在全球化与去中心化的矛盾中、在“人类世”与“后人类时代”之间寻找新的定位。长风破浪会有时。百年后,当我们的后人打开我们今天封存的这个“学术理想盲盒”时,或许会惊喜地发现,今日未竟之理想,正是他们时代的现实。那将是历史对我们的最好回响。我们的历史也就进入了他们的“通史”。

相关文章

凌旻华评《午餐劳动》|美国校餐史:预制菜与照护的危机

昔日的“情商课”:民国白话尺牍指南里的酬世之道

赵鹏已任河南许昌市委常委、宣传部部长

9月艺术研究联合书单|万唐人物

深圳将启动防台风防汛一级应急响应,分批“五停”

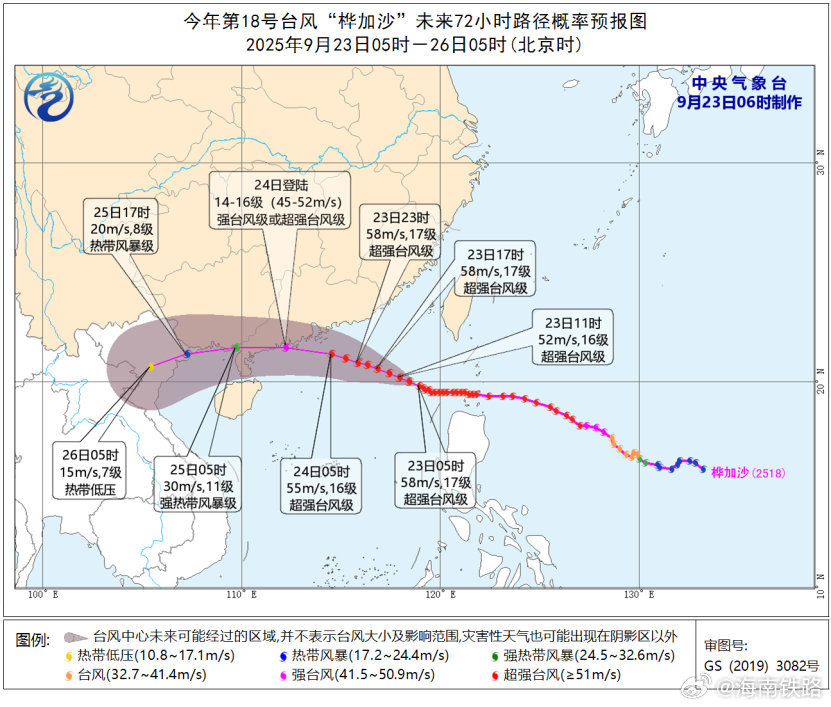

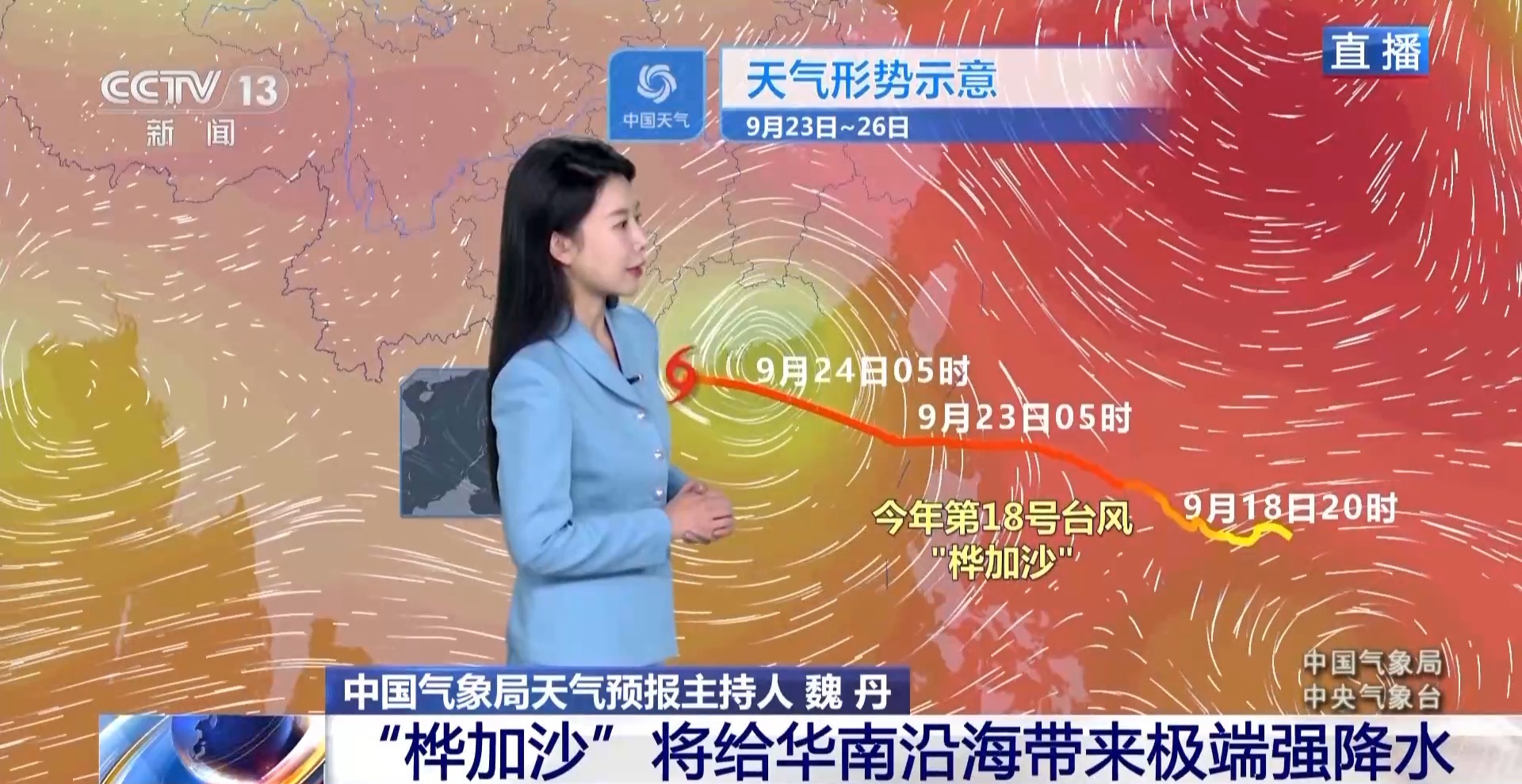

受台风“桦加沙”影响,琼州海峡停航、进出海南岛列车停运

再创新高!现货黄金突破3750美元,国内金饰克价站上1100元

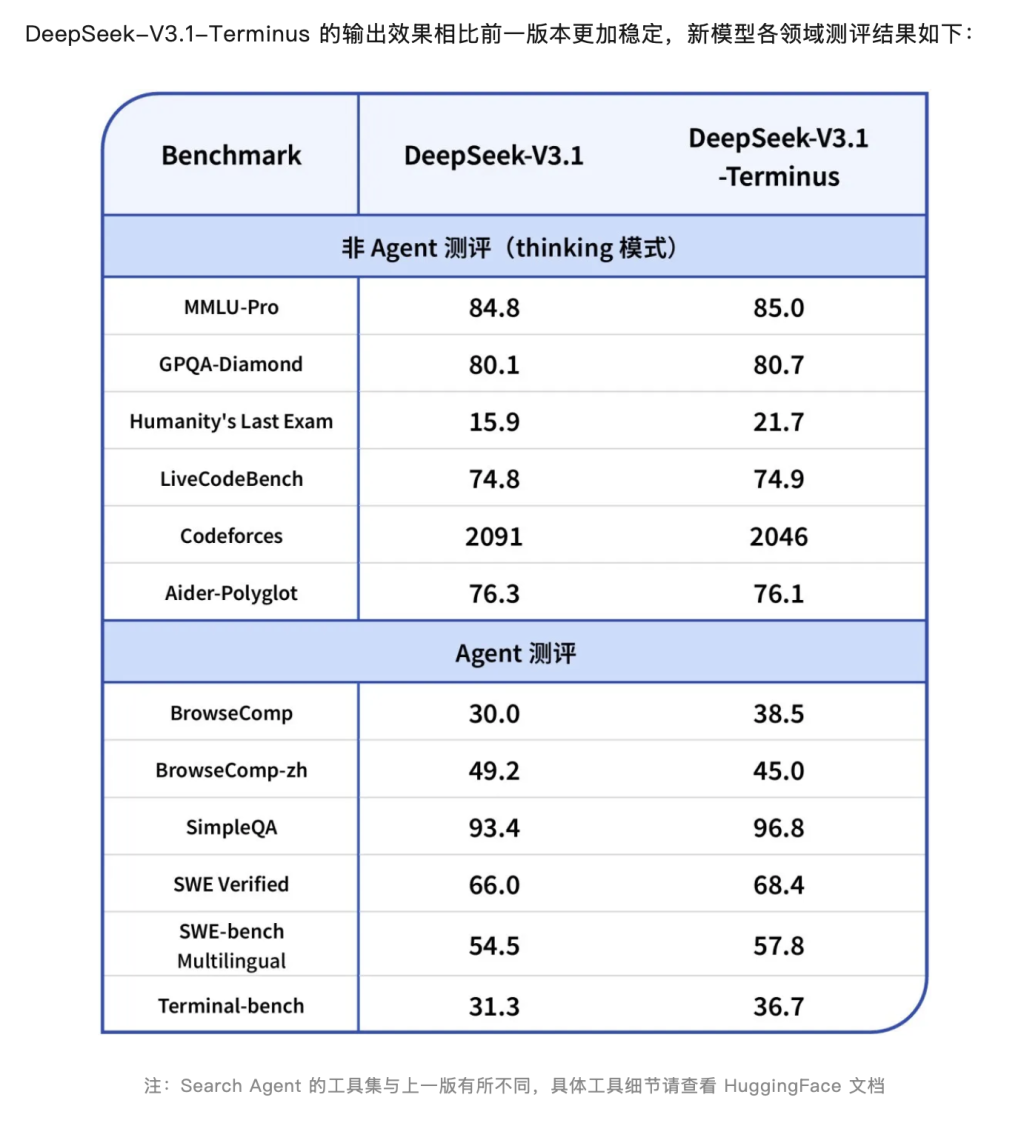

DeepSeek V3.1再更新:缓解中英文混杂,智能体输出更稳定

上海迪士尼“飞越地平线”承载量将扩建约50%,扩建期间持续开放

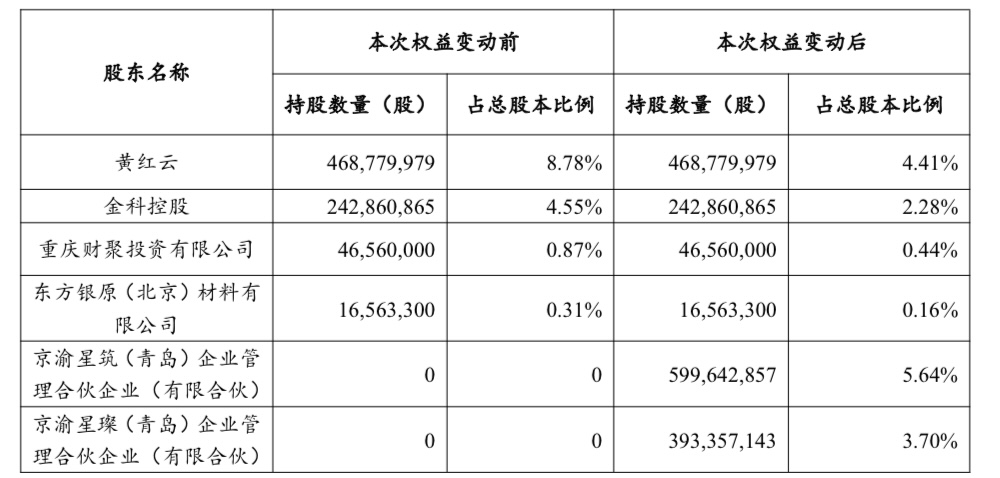

金科地产:控股股东拟变更为京渝星筑和京渝星璨,公司无实控人,将启动董事会改选

业主私挖地下室导致河道被挖通,地下车库被淹?温州龙港回应:正在勘验调查

业主私挖地下室导致河道被挖通,地下车库被淹

同济大学生命科学与技术学院副院长张敬逝世,年仅57岁

当爱优腾开始比拼“长尾效应”

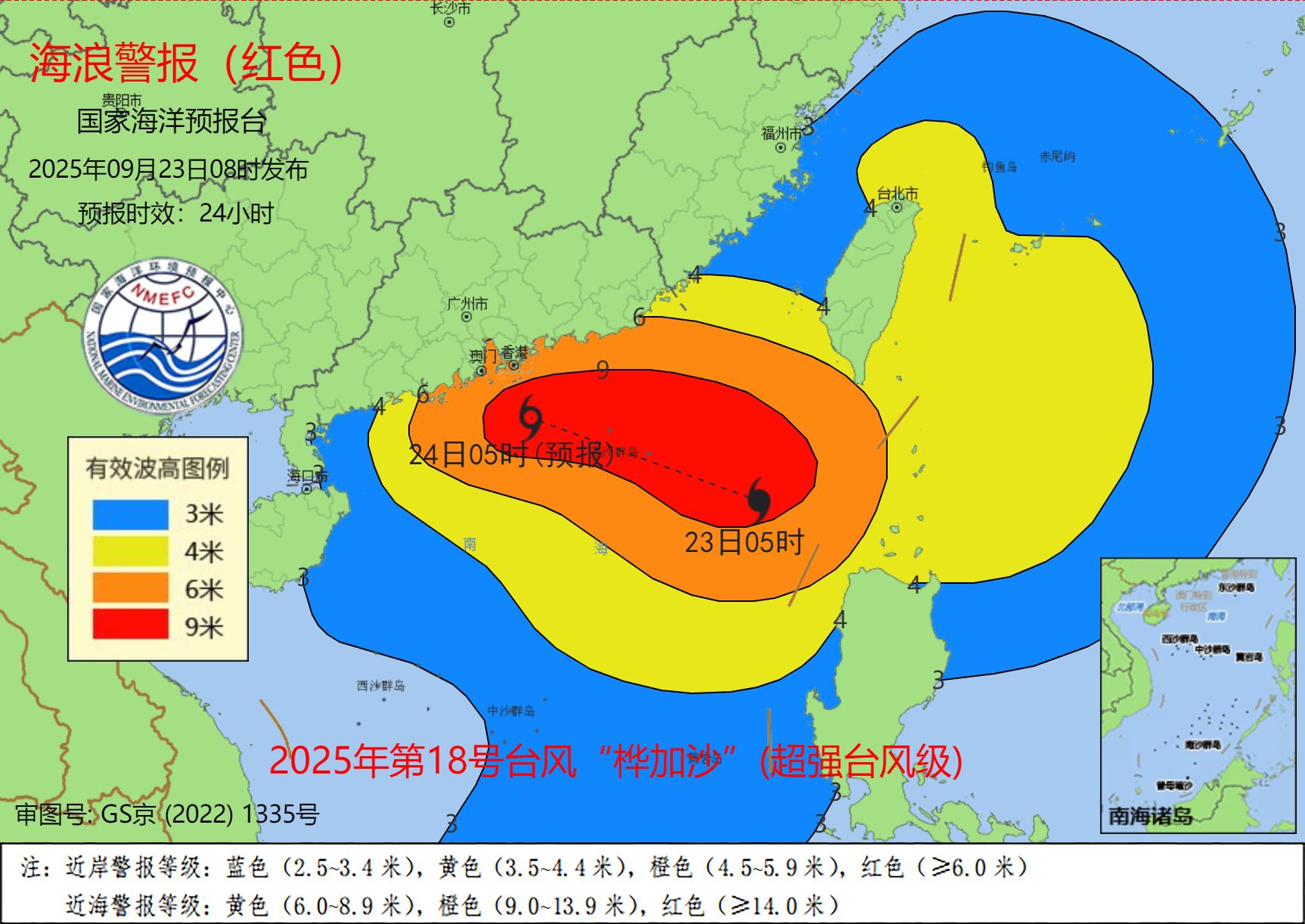

国家海洋预报台发布风暴潮红色警报和海浪红色警报

人流量之外,上海光影节为夜经济还带来什么?

广州、深圳回应台风前蔬菜被“抢空”:储备充足,“别担心!菜管够!”

超强台风桦加沙预计24日登陆广东沿海,气象部门提醒防海水倒灌

南昌风洞原址广场项目拟于国庆前对外开放,将与八一广场等景点串联起来

- 海南陵水县一别墅区被指违建已获确认,60岁举报人曾两度遭人蒙面袭击

- 敦煌网下载量爆增,创始人曾与雷军共同创业,近日推出“美国囤货促销”

- 东南亚三国行第三日|中马将在人工智能、大熊猫保护、铁路等多领域深化合作

- “努力稳住外贸基本盘”,浙江省委书记、省长接连调研外贸

- 关于沪泰创新合作,泰州市委书记姜冬冬谈到了三个“合”

- 重庆警方通报“货车轮胎滚进服务区致人死亡”:正进一步调查

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯