我读|在思想和生活之间:《陈绛口述历史》释读

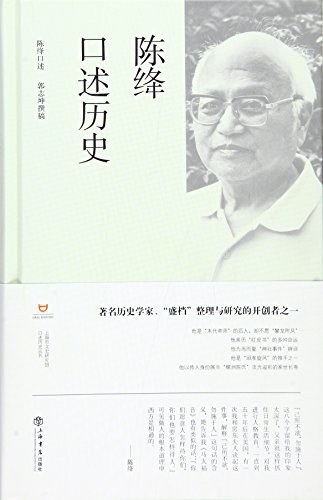

《陈绛口述历史》,陈绛 口述 / 郭志坤 撰稿,上海书店出版社,2016年3月版

王汎森在思想史研究中提倡“思想的生活性”和“生活的思想性”,关注生活和思想之间的往复交织,思之事物如微血管般遍布个体生活的每一个细节。[1]《陈绛的口述历史》是一代知识人对于革命和历史的见证,也让我们得以观察生活和思想间复杂的来回往复。陈绛出生于1929年,1949年读完了圣约翰大学的本科,刚满20岁就被抛入了社会主义革命洪流,个人生活和精神世界也在时代动荡中产生细微而深远的变化。从时间上看,陈绛属于“后五四一代”和“十七年一代”的中间状态,[2]他一生和共产主义革命有着多元关系,但其思想和意识形态的地图不是由一种颜色画成的,诚如王汎森所言,受到时代震荡时人们往往不停地重整、重塑、吸纳和排除各种力量,将多样甚至是互相矛盾的思想结合成一个“复合体”。[3]本文则以《陈绛口述历史》为蓝本,追溯一代知识人的思想、心态和生活,希望有助于从一个侧面丰富对“主义时代”知识人的理解。

一、“主义时代”的阅读史

陈绛1929年出生在福州城内三坊七巷之一的郎官巷。陈家世居福州螺洲,“螺洲陈”也是福建的名门望族。明清两代陈家中进士二十一名、举人一百一十名,最为知名的是溥仪的太傅陈宝琛,也就是陈绛的伯祖父。陈绛的父亲陈懋丰考取了清末最后一科的秀才,在伯父陈宝琛的推荐下进入新设立的度支部,在会计司行走。二十世纪末陈懋丰去日本大学留学,1914年毕业于商科。回国后清王朝已经覆亡,他居家不出靠经营钱庄营利。在陈绛的回忆里,父亲“戴着一副金丝边眼镜,容貌清癯,谨慎平直、待人温和”,“一生淡泊、与世无争”,“他是我们这个时代最后的儒者”。[4]

陈绛成长的1930年代是知识界普遍信仰主义的时代。正如王汎森所言,1930年代的中国已经脱离了新文化运动时期个人觉醒的观念,原来服膺新文化理想的人,纷纷转向各种“主义”,中国进入了集体行动的年代,先进知识分子需要统摄全局的“主义”,组成一个有方向,有组织、有纪律的团体,以求社会根本之改造。[5]或许由于父亲陈懋丰是一个落魄世家的儒者,对于时代思想和风潮不甚敏感,而某种程度意外获得了精神自由。陈懋丰却在陈绛的心灵世界中留下了深刻烙印。陈懋丰虽然不太督促孩子在学校的功课,却常常利用放学或者放假的时间教导儿子读儒家经籍,并整理了一些经典名句让儿子背诵。陈绛列举的父亲的“心经”包罗广泛,涉及《诗经》《国语》《左传》《论语》《礼记》《孟子》《离骚》等等。[6]晚年陈绛回忆说,“七八十年过去,他编选的古文警句数百句,虽然没有连贯性,但有教育意义,我常常默诵他们激励自己”[7]。父亲也留意在生活和实际经验中传授给儿子儒家文化,带着年幼的儿子到福州孔庙观看孔子诞辰大典,向他详细解释八佾舞和庙外红墙上端“金声玉振”四个大字,在福州南街书店买了许多彩色画像,上面有伊尹、诸葛亮、魏征、狄仁杰、文天祥、史可法,照着画像讲人物故事。[8]

学生时代接触的图书和报刊提供了一定的知识资源和价值观念,也塑造了青年人的审美标准和个体性情。在父亲的指点下,陈绛的读书范围非常广,总结起来,其阅读大致可以归为以下几类:第一类是传统儒家和道家的经典。他每个暑假都会在父亲指点下背诵《四书》和《五经》,十分喜欢《庄子》。庄子直率质朴、豪放不羁,富有浪漫的想象力,构成了一个独特世界,在人生观上深刻吸引着年少的陈绛,他认为庄子的《逍遥游》是最高理想,在回忆中说,“当时我对人生哲学问题的思考,十分赞赏庄子主张采取一种逍遥自然的生活态度,将个人的宠辱得失、世事人情以至于生死都排除于心”。[9]第二类是中国各类文学名著。《三国》《红楼》和《水浒》陈绛每年假期会读一遍,陈家藏书中文学作品尤其多,一张方桌几个抽屉里都是民国初年广益书局出版的各种小说,如《三侠五义》《花月痕》《九尾龟》,以及《阅微草堂笔记》《两般秋雨盦随笔》等,陈绛常常私自拿来躲在床帐里看。[10]第三类是流行的报刊,特别是林语堂主办的性灵文学类的杂志。陈绛回忆说“同学杨佩霖家中有整套《论语》《宇宙风》《语丝》等二三十年代出版的杂志,也都消磨了我的许多年轻岁月”[11]。林语堂以表现主义美学和公安派的性灵学说为支点于1924年创办《语丝》,形成了以“闲适散文”著称的语丝群体,随后创办《论语》和《宇宙风》,都以性灵文学为基础,经历了左翼文人的论战,林语堂一直坚持他个人主义的基本立场,陈绛也感染了其中气息。[12]

陈绛1942年进入福建学院附属高中读书,在他的口述回忆中,学校师生也并未受革命思潮太多影响,大家组成学社临帖六朝碑文,清晨登上乌石山高声朗诵《滕王阁赋序》《秋声赋》《前后赤壁赋》,自己编排壁报刊登朋友们的国画与篆刻作品。[13]陈绛阅读名单上唯一和左翼思潮有密切关系的是巴金的“激流三部曲”,王鼎钧在回忆录中言巴金是“左翼”文化的宠儿,左翼青年的读书会中巴金的作品如同马太福音。[14]陈绛也钟爱阅读巴金作品,却带上了自己独特的生命体验,大家族的故事和无政府主义的自由浪漫色彩都让他心有戚戚,以至于现实生活中也模仿其主张。他回忆道,“巴金热情酣畅的文笔,深深打动我少年的心,他以封建大家庭为背景,引起我的共鸣”,“那时我深受巴金无政府主义的思想影响,大家多少都受到此种思潮感染,主张学社不要什么章程,也不推社长、干事之类,组织十分松散,没有什么分工,也没有什么背景,只是大家自发组织,情投意合的在一起玩,可以有时间躺在宿舍地铺上侃大山而已”。[15]阅读作为一种比较私人的行为,因阅读者个体情感体验、经历和眼光的不同,常常会读出不同的内容。这些私人“阅读史”也成为陈绛个体精神的底色,他或多或少地介入了时代革命思潮,这也是他和共产主义革命关系的开端。

二、圣约翰:传统与时势

陈绛升入的圣约翰大学在中国近现代教育史和文化史上都占有一个显赫的位置。民国京沪两地著名大学中,圣约翰带着独特的基督教文化和城市资产阶级文化的烙印。[16]它是教会大学的一面旗帜,享有“东方的哈佛”“外交人才的养成所”“江南教会第一学府”等美誉。[17]即使消失半个多世纪后依然不断被后来人追忆和纪念。[18]

圣约翰最重要的传统之一当属重视英语教育,以致时人心目中把能说一口纯粹英语视为圣约翰学生的典型标志。[19]这对陈绛的人生产生了深远影响,陈绛回忆说:“回想后半生的教学生涯,我的体会首先是,为学要厚积薄发。我后来之所以能搞搞经济史,再从经济史扩展到中国近代史,主要依靠年纪轻时在家读了一些古籍,在教会学校又学到一些英文。”[20]圣约翰另一个特色和传统是其“通识教育”,把“养成学生之优良品格”视为圣约翰造就人才的尤要者,以“生命之丰富”和“性格之培养”为使命。[21]这也使陈绛受益匪浅。他进入的是圣约翰经济系,经济系开设的课程涵盖面较广,主要必修课包括经济学、银行货币学、财政学、会计学、国际贸易、经济思想史等。[22]经济系主任赵绍鼎是上海著名的注册会计师,承揽怡和洋行、上海电力公司等外商企业和江海关业务,讲授会计和统计课程时不但有丰富的实际案例,会计事务所也给学生提供了实习场所。[23]经济学之外陈绛对文史更感兴趣,他选修了历史系和英文系的课。历史系常规的课程“世界史”,用美国学校通用的Hayes and Moon合编的Modern History作为课本;还有“俄国史”,由Charles. Perry 教授(裴宜理的父亲)主讲。英文系的“英诗选”采用美国“现代丛书”大版本《英美诗选》为教材。[24]以后几十年陈绛时常默念当年课堂上读过的英诗,顿挫激昂的音调仍常在耳际回荡,春日和煦的阳光从窗户照射进课堂的情景依然历历在目;华兹华斯和湖畔诗人对大自然的赞美、对爱情和纯真友谊的歌颂仍是未来几十年动荡岁月中陈绛心中的温暖之光。[25]

圣约翰并非完全独立于政治风潮和时势之外。抗战胜利之后,约大学生卷入各种爱国民主运动中,集会、游行、组织社团等仍是学生们表达政治声音的渠道。[26]约大1938年就有了第一个中共地下党组织,1945年在上海市学委领导下中共圣约翰大学总支部成立,从抗战胜利到1949年圣约翰的地下党员达250人,是学校中学生运动的核心。[27]由于时局影响,抗战后圣约翰的教师并不讳言政治,不少老师公开表达自己的政治倾向,有些教授出于对国民党的失望也会公开表示支持共产党,很多人广泛地接触到共产主义宣传。[28]陈绛参加了圣约翰“读书联谊会”,这是党员孟纪青领导下一个中共地下党的外围组织,经常参加“读书联谊会”活动的有陈绛和陈俱,汝仁、汝信、施正洪、饶余庆、温业湛等好友。大家经常聚会的地点是汝仁和汝信家的兆丰别墅,小组阅读一些进步书籍如《辩证唯物主义和历史唯物主义》。读书之外也关心时局,青年人聚集在一起讨论平津战役和淮海战役的进展,传播新华社播放的消息,读书联谊会正是在同学史国强家里制作了迎接新中国成立的标语和旗帜。[29]

青年们开始踏上了完全不同的生活之路。1950年冬天,陈绛的挚友汝信离开圣约翰参加抗美援朝志愿军,冰天雪地里一路作战,在艰苦行军和敌机轰炸中几乎把随行物品丢了个精光。物品中只保留了一本俄文本《车尔尼雪夫斯基选集》,这是他在朝鲜战场上用来提升俄文水平的唯一工具,他在防空洞微弱灯光下逐字逐句啃车尔尼雪夫斯基的字句。[30]汝信在离开学校赴朝鲜参战途中写了一封信给陈绛,讨论俄语和新知识的学习:

陈绛:

你的俄文学得如何?请写信来给我!我这里一切都好,勿念。

我拟在学外国语外,攻一下经济学。以李嘉图的“经济学及赋税原理”及“俄国资本主义发展”为基本教课书,你看好不好?哲学方面拟以“唯物论与经验批判论”为基本读物,这样范围可能太广了?

屠格涅夫的小说如何?你再读俄文半年便可以阅读原著,他的俄文,典雅有力,美丽明晰,是加里宁所称道的。能真正读屠格涅夫的人,便是毕生的幸福。[31]

陈绛1949年9月从圣约翰毕业,这一届暑期毕业的学生典礼仍在思颜堂举行。毕业典礼由代理校长赵修鸿主持,由董事长颜惠庆授予学士学位证书。这也是圣约翰大学颁发的最后一届英文毕业证书。[32]1952年,新中国政府对高等院校进行院系调整,所有教会大学都被裁撤,圣约翰消失在时代的烽烟之中。[33]

三、革命世界的双重图景

中华人民共和国成立后,为了培养上海紧缺的财经理论干部,在陈望道和许涤新的倡议下,复旦大学成立经济研究所,许涤新为所长兼任政治经济学教授,1949年《解放日报》上刊载了复旦大学经济研究所招生广告,陈绛报考并被录取了。[34]经济研究所基本是培训班形式,采取大课报告、分组讨论的教育模式,讲课者为各个领域的著名学者,如胡曲园讲授马克思主义哲学,漆琪生讲授《资本论》,朱伯康讲授中国经济史,许涤新讲授政治经济学,他新出版的《广义政治经济学》是重要参考书。[35]翻阅许涤新1949年出版的《广义政治经济学》,便可对他当年讲授的体系和思路有一个了解。许涤新按照马克思主义社会发展阶段论,将经济学的发展分为原始共产主义、奴隶制度、封建制度、资本主义商品货币经济和社会主义制度,讲述历史上不同阶段的剥削形式,并强调政治经济学是工人阶级争取解放的武器。他在导论中写道,“政治经济学并不是一门离开实际生活而躲在象牙塔里的学院式学问”,而是“阶级斗争的武器”、“一个剧烈的战场”。[36]许涤新扎实的资料功底让许多人受益匪浅,[37]但最重要的是,此时兼任华东局工商处处长的许涤新和研究班的学生培养了一种密切关系,或多或少由于他的关系,这期学生后来成了许多经济研究单位的骨干和领导。

圣约翰学历对不少的约大学生是个负担,但参加革命大学或接受过培训的约大学生状况则要好得多,他们多被吸收到党政机关中去。[38]陈绛便是这少数幸运儿之一。研究所毕业后他和几位同学被分配到统战部,一出校门就能进入党委部门,投身于新政权建设,大家都很幸福且充满了荣誉感。成立初期的统战部办公在百老汇大厦,陈毅亲自兼任部长,潘汉年兼任副部长,周而复为秘书长,工作人员二十余人,除了几位老党员便是新调入的青年学生,人员比较简单,彼此之间非常尊重,关系相处得也十分融洽和谐,陈绛在口述中回忆,“大家吃住都在上海大厦,沉浸在共和国新生的欢乐之中,生活愉快,气氛和谐。我们这里还有个俱乐部,下班之后可以去打乒乓,打康乐球,每个星期还请人来教唱歌,举行舞会。陈毅有时候周末也到百老汇大厦参加舞会,周而复与其说是共产党高级干部,更是文化人。他晚上带领我们到百老汇大厦后面小街吃小笼包子、鸭血粉丝汤。有一次晚上自己开车带我们在南京路兜风后到大世界附近吃郑福记酸梅汤”。[39]

统战部待遇不错生活宽裕,也能适当发展个人的兴趣和爱好。陈绛1953年结婚后分配住在巨鹿路宿舍,这是原亚细亚洋行职员的宿舍,一栋小洋楼。附近常熟路有几家旧书店,出卖许多西文书。他下班或者假日常常去淘书,专门拣美国《现代丛书》(Modern Library) 和英国《人人丛书》(Everyman library) 、《牛津经典》(Oxford Classics) 中的世界文学名著,每本只有一元,有的只有五角;还买到牛津本和剑桥本的莎士比亚全集,常到福州路旧书店挑选鲁迅著作的初版本。[40]当时陈绛和大部分同事一样实行的是供给制,吃饭穿衣都由公家提供,日常生活较为舒适。陈家大儿子出生,按照规定每个孩子出生可以雇请一个保姆,发大约二十元的保姆费,第二个儿子出生又增加了二十多元,陈绛请了老家的老女佣,两个孩子都送入中国福利会托儿所和市委机关托儿所,手头比较宽裕。[41]

陈绛在统战部工作也得心应手,得到信任和重用。1950年代初期许涤新每个星期都要主持一个小会,研究上海工商界的动态和经济状况,召集工商局、税务局、人民银行、市工商联等党委负责人参加。这个会议可以说是上海高层次的内部财经会议,陈绛常被叫去担任记录,会后整理讨论情况刊载《反映》上。同时每届市人代会、政协会期间各小组讨论记录也多让他综合整理,整理编好后送到市委领导和有关负责人手里。[42]正是由于编写《反映》等工作,陈绛逐渐了解和接触到一些上海上层资本家,像荣毅仁、刘鸿生、胡厥文、刘靖基等,对他们的企业有了一些认识,也为后来的经济史研究打下基础。

人是悬挂在意义之网上的动物,同时也是悬挂在生活网络上的动物。[43]陈绛在复旦经济研究所接触到的马克思主义教授,在统战部工作和生活时期熟识的共产党人领导和同事,毫无疑问都在青年知识人的生命上打下了很深印记。在政权鼎革和新旧转换时期,思想、政治上的观念和生活细节微妙地结合在一起,渗透在知识人的日常之中。生活上的交叉、共通和重叠,前途和事业上的息息相关,工作上相互照应和彼此协作,自然使他对共产党人及其社会主义革命事业多了一重理解和认同。而1950年代初期比较愉快和顺利的生活图景,可能也不知不觉中放大了他对共产主义革命的认同。

在新中国较为和谐愉快的景象之外,陈绛口述记录下的另外一些片段同样意味深长,就如同交响曲中出现的不和谐变奏,色彩明亮图画中的一丝暗影,带来更丰富的讯息。而其中最重要的要数潘汉年案。1955年“潘汉年案件”爆发后,统战部风声鹤唳,一夜之间许多科长、处长失踪,后来陈绛才知道他们或是入狱,或是被隔离审查。陈绛性格谦虚低调,关于“潘案”更是三缄其口,采访人郭志坤反复问到有无牵累,直至第五次采访时他才说出专案组把他的日记和家书抄出,由此引起恐惧,怕两个小孩受到惊吓,又将两个孩子送到乡下去避匿。[44]除了自身遭遇,“潘案”也牵扯到一些比较亲密的友人,潘夫人董慧原本是统战部同事,也是陈绛夫妻婚姻的热心促进人,经常到办公室聊天,买水果点心分给大家吃,她日后度过的漫长囚禁生活,一直都让陈绛心惊且耿耿于怀。[45]统战部秘书处调研科科长潘子康是二十世纪三十年代老党员,喜欢文艺,和陈绛同有集邮的爱好,很是相投。陈绛在回忆中无不痛心地说道,“他躲过了国民党反动派的一劫,却躲不过后来潘汉年的冤案中的狱灾。改革开放平反出狱,我去看望他,他已经垂垂老矣,原来有肺病,身体衰弱,不久去世了”。[46]

王汎森研究晚清士大夫汪悔翁的《乙丙日记》指出,“公”的文字中可能比较四平八稳、冠冕堂皇,但在“私”的文字中,则有可能保留一些批评、不满,甚至复杂、游移、矛盾的情绪。[47]陈绛的个人口述史虽然并非“不欲示人”的私密性日记,但也是明显带有个体感觉和认知的私人记录,诉说什么对自我的感觉仍然至关重要,回忆也是一种自我确认和疗治的方式。[48]那些暗中滋长的徘徊、痛苦和犹疑,不易觉察的晦暗情绪,未曾完全说出的嘟哝和意味深长的沉默,都补充了个体知识人和革命时代另一种幽暗而复杂的关系。

四、学术构建及其困境

1957年2月,陈绛调入中国社科院上海经济研究所。经济所主持日常工作的是传奇人物黄逸峰。[49]经济所主要分为三部分,一是从事政治经济学基础理论研究;二是上海资本主义典型企业研究组,分别对恒丰纱厂、大隆机器厂和南洋兄弟烟草公司三家历史悠久的著名企业历史进行调查研究;三是以上海资本主义工商业的社会主义改造为研究对象,由黄逸峰亲自挂帅,简称为“改造组”,陈绛便被分配在这个组内。“改造组”是经济所中人数最多的部门,除了陈绛之外,这个组的成员包括黄苇(复旦大学新闻系毕业,来自《解放日报》)、汪煕(美国宾州大学沃顿商学院研究生毕业,来自银行),徐雪筠(复旦大学会计系毕业,来自工商联),许维雍(复旦大学经济系毕业)。[50]

在黄逸峰的主持下,“改造组”拟定了调查提纲:黄苇去机电工业局,汪煕去医药公司,徐雪筠去商业局,陈绛去纺织工业局。在各个业务部门查阅档案一段时间,大家再回到所里对调查提纲作修改补充,撰写《上海资本主义工商业的社会主义改造》的专题著作。四个人再加上从财贸部门调来的邹今朴,按照“对资改造”的时间顺序进行分工:

黄苇——新中国成立前山海资本主义工商业的基本状况;

汪煕——国民经济恢复时期;

徐雪筠——第一个五年计划时期;

邹今朴——全行业公私合营高潮;

陈绛——合营高潮以后,包括经济改组。

黄逸峰和姜铎合作撰写结束语。[51]

黄逸峰强调对资本主义工商业利用、限制、改造政策的正确性和和平改造的国际意义,也是全书的指导思想。每个负责人写自己一章,首先描述私营工商业存在问题如何严重以说明改造的必要性,其次叙述改造工作和过程,最后以问题解决、取得成绩结束。陈绛整体统稿,对各个章节前后矛盾、互相重复、互有遗漏以及文风不一等地方加以调整,再做文字上的修饰,1959年初全书竣稿。

《上海资本主义工商业的社会主义改造》初步完成,但书和作者却遭遇到很大困境。“红皮书”(因为它用深红色作封面,后来作者都称它“红皮书”)内部讨论稿送到中共上海市委审查的同时,蒋铎撰写的“结束语”以《上海资本主义工商业社会主义改造的伟大胜利》为题在《解放日报》上发表,张春桥严厉批评了《解放日报》,批示说此书和平气味太浓,鼓吹和平过渡,要求立即组织上海社联年会和经济所对此书进行批判。所内批判中有人说宣传“和平改造”就是鼓吹“和平过渡”,“和平过渡”正是当时遭到严厉谴责的苏联修正主义;有人咬文嚼字提出书的名称就有问题,应当是《对上海资本主义工商业的社会主义改造》,没有“对”字怎么显出工人阶级是改造者、资产阶级是被改造者呢?“红皮书”长年累月不见天日,主持者黄逸峰气得生病住院,离开了“改造组”日常工作。[52]

黄逸峰离开后,经济学家丁日初调到上海社会科学院,负责《上海资本主义工商业的社会主义改造》的修订工作。由于受到重点批判,丁日初对书稿修改精益求精,特别喜欢抠“名词”,例如他认为“资产阶级”“官僚资本”的名称都不准确,应当称为“资本家阶级”和“国家资本主义”;“改造组”成员受到批判后都开始小心翼翼、字斟句酌,陈绛回忆中说,“从此开始了新一轮反复的讨论、改写、再讨论、再改写,一稿、二稿、三稿、四稿……常常说七稿八稿,其实哪里知道已经进行了几稿,真不知费了多少唇舌,浪费了多少稿纸,度过了稍多个不眠之夜,消耗了多少精力,一直到1964年大家全被赶下农村参加四清运动,还是没有正式问世”。[53]王汎森研究晚年陈寅恪时指出,此时政治弥漫于一切领域,史学家们或出于主动,或出于被动,竭力想使自己的著作与新主义的尺寸相合。[54]即使如此,著作在和新主义磨合过程中,似乎永远都无法符合标准,新学术谱系建立的过程充满龃龉、矛盾和摩擦,构建合乎正确标准的学问变得极其困难。

1966年6月,社科院经济所开始了“大革命”,经济史组的人员是大字报狂轰猛炸的重点,它被指责是为洋务派“歌功颂德”,为资本家“树碑立传”的大黑窝,陈绛在复旦经济研究所读书时的同窗好友程宁龄,由于承担南洋兄弟烟草公司历史的调查屡受冲击,最终饮恨自杀;“对资改造组”境遇稍好,也都下放到奉贤海边“五七”干校改造。陈绛自己在1969年万里投荒黑龙江呼玛县“插队落户”,初到边陲,他在一首《岁暮感怀》写道,“笑掷笔墨脱青衿,雪原伐柯林海间。一觉十年著书梦,心力枉抛故纸边”。[55]

《上海资本主义工商业的社会主义改造》写作确实耗费了十年,其间的摩擦、纠葛和辗转浮沉,是一个时代学术和政治之间关系的真切写照。要说“心力枉抛”倒也不尽然,“红皮书”1980年由上海人民出版社正式出版,黄逸峰主编、丁日初副主编,完成了他们开启的未竟之业。[56]时过境迁,昔日被批判改造的“资本家”在新参照谱系中也有了不同评价,“社会主义改造”成为一个历史名词,但“红皮书”依然见证着那一段没有硝烟的战争,在学术史上仍有其不可或缺的价值。

五、余论

1977年夏天,陈绛和他经济所的老同事如汪熙、黄苇都一起调回复旦大学,此时他已经年近五十,在历史系开设了一门洋务运动和中国资本主义发展史的课程,由此开启了后半生的研究生活。也许是为了弥补早年政治动荡中荒废的时间,[57]晚年陈绛著述非常勤勉,研究范围也相当广泛,涉及现代化进程中多元面向,从洋务运动、轮船招商局、江南制造总局到赫德、陈宝琛和盛宣怀,编纂和述写了《轮船招商局・盛宣怀档案资料选辑之八》《中国家谱资料选编・经济卷》《大辞海・中国近现代史卷》《近代中国》等一系列资料和著作。凭借着早年圣约翰打下英文功底,他翻译和校订了诸多英文著作,如郝延平的《近代中国商业革命》、刘广京的《李鸿章评传》、庞百腾的《沈葆桢评传》、费正清的《赫德日记》、卫三畏的《中国总论》等。

或许很多知识人走过了和陈绛相似的人生道路,只不过由于陈氏著述丰富,又留下较为清晰的人生步履和生命轨迹,使后来人可以探索描摹其影像,勾勒其精神和生活世界之流。如果把思想想象成一个结构,陈绛的思想和精神世界有明显的“复合性”,他把有出入或矛盾的思想迭和、镶嵌、焊接在一起,成就了一个独一无二的自己。他继承了旧式儒家文化的末代余音,也是深受西方文明熏染、高门望族走出的新人;他是一个毫无违和之感的“革命者”,和众多的马克思主义理论家和政府官员交谊深厚,自身也是这个学术谱系当中的一份子,但他同时是政治意识形态体系的解构者和反思者,他留下的口述史标本,不但见证了历史错综复杂的变迁轨迹,也渗透了知识人反省的勇气。陈绛这一代知识人见证过革命的浪漫和残酷,承受过生活的顺遂和苦难,或有时灯火阑珊蓦然回首,其间的欣悦和痛苦,挣扎和安顿,徘徊和反省,不仅仅是个体“心史”,也凝结着一个国家和民族内在精神的脉动。

——————————

注释:

[1] 王汎森:《思想是生活的一种方式——兼论思想史的层次》,载王汎森:《思想是生活的一种方式:中国近代思想史的再思考》,北京:北京大学出版社,2018年版序言,页1-3。

[2]本文在此沿用许纪霖的分期,他指出1949年以后,留在大陆的“五四”和“后五四”两代知识分子被迫接受思想改造和改变学术观点,相当长一段时期由“十七年一代”(1949-1966)知识分子唱主角。这代人大多出生在1930——1945年之间,在马克思主义的框架中致力于学术研究,一直试图建立马克思主义的学术规范。许纪霖,《知识分子十论》,复旦大学出版社,2003年版。第84页。

[3]王汎森:《如果把概念想象成一个结构》,载王汎森:《思想是生活的一种方式:中国近代思想史的再思考》,北京:北京大学出版社,2018年版,页273-74。

[4]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页11,227。

[5] 王汎森:《主义时代的来临》,载王汎森:《思想是生活的一种方式:中国近代思想史的再思考》,北京:北京大学出版社,2018年版,第189-192页。

[6]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页28-29。

[7]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页28。

[8]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页29。

[9]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页22。

[10]林志宏、张鼎:《陈绛先生访谈录》,《史林》,2013年S1期,页134。

[11]林志宏、张鼎:《陈绛先生访谈录》,《史林》,2013年S1期,134。

[12] 关于《语丝》、《论语》、《宇宙锋》这些期刊和林语堂的关系,性灵文学的构想及其成熟,以及1930年代性灵文学和左翼文学之间的争论,具体研究可以参见,刘丽芸,《论语、人间世、宇宙风与林语堂性灵文学观的构建》,厦门大学硕士论文,2006年,页4-32。

[13]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页19-22。

[14]王鼎钧1949年去了台湾,他以一个旁观者的眼光观察,巴金是“左翼”文化的宠儿。王在回忆录中写道,“那时读书会是个很普遍的组织,左翼作品的内涵外延,靠它解说引申;左翼作品的正确伟大,靠它肯定建立;左翼作品前瞻方向,靠它指点导引。假如巴金的《家》是马太福音,读书会就是各地的教堂,没有教堂,马太福音只是一本小册子,有了教堂,马太福音就是《圣经》。”参见,王鼎钧:《关山夺路》,北京三联书店,2013 年,页117 。

[15]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页21。

[16]叶文心:《民国时期大学校园文化 1919-1937》,北京:中国人民大学出版社 , 2012年。页30-48。

[17]熊月之、周 武:《“东方的哈佛”——圣约翰大学简论》,《社会科学》,2007年第5期,页147。

[18]近些年关于圣约翰的研究较多,举其要著如:赉玛丽:《圣约翰大学》,王东波译,珠海出版社,2005年版;徐以骅:《教育与宗教:作为传教媒介的圣约翰大学》,珠海出版社,1999年版;熊月之、周武主编:《圣约翰大学史》,上海人民出版社,2006年版;徐以骅主编:《上海圣约翰大学》,上海人民出版社,2009年版。

[19]熊月之、周 武:《“东方的哈佛”——圣约翰大学简论》,《社会科学》,2007年第5期,页153。

[20]林志宏、张鼎:《陈绛先生访谈录》,《史林》,2013年S1期,页142。

[21]熊月之、周 武:《“东方的哈佛”——圣约翰大学简论》,《社会科学》,2007年第5期,页154。

[22]谢树森等:《圣约翰大学建系最早、规模最大的系——经济系》,载徐以骅主编:《上海圣约翰大学(1874-1952)》,上海人民出版社,2009年版,页297。

[23]常勋:《怀念经济系主任赵绍鼎教授》,载徐以骅主编:《上海圣约翰大学(1874-1952)》,上海人民出版社,2009年版,页385。他的课程给陈绛和陈俱都留下了深刻印象。

[24]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页36。

[25]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页37。

[26] 圣约翰的学生运动概况可以参见鲍世禄、顾静专:《圣约翰大学学生运动概况》,载徐以骅主编:《上海圣约翰大学(1874-1952)》,上海人民出版社,2009年版,292-296。

[27]鲍世禄、顾静专:《圣约翰大学学生运动概况》,载徐以骅主编:《上海圣约翰大学(1874-1952)》,上海人民出版社,2009年版,页296。

[28] 沈鉴治英语口述、高俊翻译整理:《圣约翰大学的最后岁月( 19 48 一19 5 2)》,《史林》2006年增刊,页11。

[29]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页39。

[30] 汝信:《汝信文集》,上海:上海辞书出版社,2005年版,自序,页2-3。

[31]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页39-40。

[32]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页40-41。

[33]圣约翰医学院并入上海第二医学院,工学院土木建筑系并入同济大学,教育系和理学院并入华东师大,政治系并入华东政法学院,经济系并入上海财经学院,外语、新闻、历史等系并入复旦大学,中学部与大同大学附属中学两校合并,成立五四中学。原校址归华东政法学院使用。圣约翰大学遂成为历史名词。熊月之、周 武:《“东方的哈佛”——圣约翰大学简论》,《社会科学》,2007年第5期,页150。

[34]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页42。

[35]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页43。

[36]许涤新,《广义政治经济学》,北京:三联书店,1949年版,导言,页2。

[37]陈绛红回忆中有一个小细节很值得记录,他说到,“我在课堂上不大做笔记,只是记了大纲和关键词和新术语”,这些关键名词的影响并不大,但他对许涤新指导他们做扎实的资料工作记忆深刻。陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页43。

[38]沈鉴治英语口述、高俊翻译整理:《圣约翰大学的最后岁月( 19 48 一19 5 2)》,《史林》2006年增刊,页13-14。

[39]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页46。

[40]林志宏、张鼎:《陈绛先生访谈录》,《史林》,2013年S1期,页137。

[41]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页47。

[42]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页48。

[43] 王汎森:《思想史与生活史有交集吗?——读傅斯年档案》,载王汎森:《中国近代思想与学术的系谱》,北京:吉林出版集团有限责任公司,2011年版,页522。

[44]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,后记,页249。

[45]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页54-55。

[46]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页47。

[47]王汎森:《汪悔翁与“乙丙日记”——兼论清季历史的潜流》,载王汎森:《中国近代思想与学术的系谱》,北京:吉林出版集团有限责任公司,2011年版,页62。

[48]关于口述历史和个体自我构建的关系,可以参见保罗•汤普逊著、覃方明等译:《过去的声音——口述史》,辽宁教育出版社,2000年版,页184-203。

[49] 1925年 10月加入中国共产党,三次被迫离党又再次入党。历任新四军联抗部队司令、苏北参议会议长、中共兴东泰特区地委书 记、苏中军区一分区司令员等职。建国以后,历任上海铁路局局长兼党委书记、华东军政委员会交通部长兼党组书记(1951年8月兼任上海航务学院(今上海海事大学前身)院务委员会主任委员),因为“三反”运动被批判,调任到上海社会科学院。姜铎:《一个传奇式的共产党员——黄逸峰的一生》,上海:上海社会科学院出版社,1991年版。

[50]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页58-59。这几个人基本都是1949年后毕业的大学生。汪煕的经历比较特殊,他1944年出国申请了宾夕法尼亚大学,读国际贸易和保险,选修了历史学的课程,回国后在银行工作,调到社科院搞经济史。汪熙的回忆中对“改造组”谈及不多,他提及这段历史时讲道,“在美国的五年对我影响很大,我的研究方法与在美国学到的有很大关系。1949年后,学到的东西,工商管理、保险,一点用处也没有,就转到了上海社科院搞经济史”。参见,《从宾夕法尼亚到复旦:还原一部真实的中美关系史——汪熙教授访谈录》,载燕爽主编:《复旦改变人生・近思录》,上海:复旦大学出版社,2005年版,页184-185。

[51]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页63。

[52]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,64-65。

[53]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页66。

[54]王汎森:《“主义崇拜”与近代中国学术社会的命运——以陈寅恪为中心的考察》,载王汎森:《中国近代思想与学术的系谱》,北京:吉林出版集团有限责任公司,2011年版,页477。

[55]陈绛口述、郭志坤撰稿:《陈绛口述历史》,上海:上海书店出版社,2016年版,页78。

[56]参见,上海社会科学院经济研究所著:《上海资本主义工商业的社会主义改造》,上海:上海人民出版社,1980年版。

[57] 陈绛的同事和多年好友汪熙晚年访谈中也表示,要抢回一些被“革命”浪费的宝贵时间,写点东西,把应该写的写完。参见,汪熙:《从宾夕法尼亚到复旦:还原一部真实的中美关系史——汪熙教授访谈录》,载燕爽主编:《复旦改变人生・近思录》,上海:复旦大学出版社,2005年版,页186。