知识、思想与信仰:《中国思想史·修订本》首发式暨学术研讨会综述

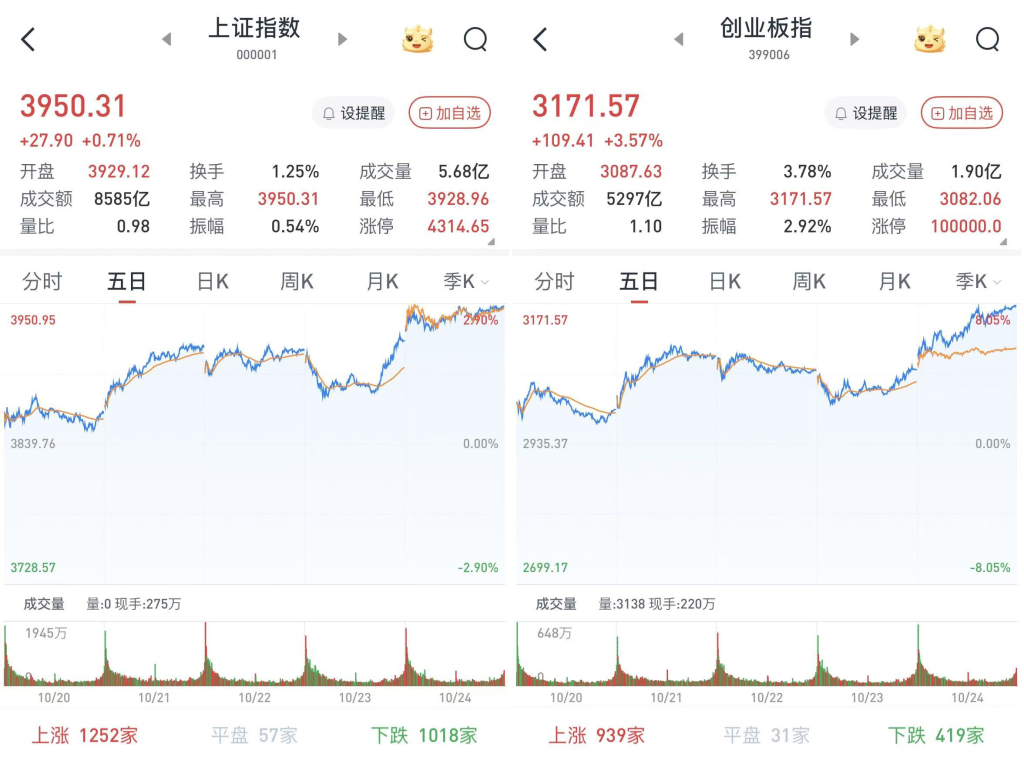

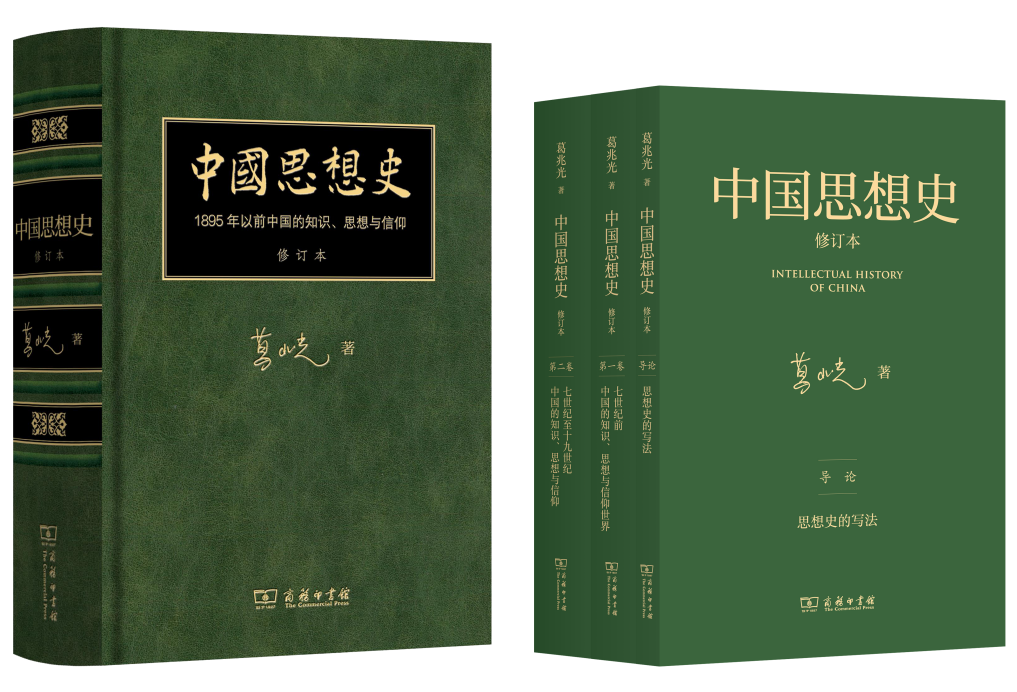

10月22日,“知识、思想与信仰:《中国思想史·修订本》首发式暨学术研讨会”在上海社会科学馆圆满举行,会议由上海市社会科学界联合会、商务印书馆、复旦大学主办,商务印书馆上海分馆、上海社联《探索与争鸣》编辑部、复旦大学历史学系、复旦大学文史研究院承办,邀请了三十多位专家学者参与讨论《中国思想史》如何重建思想史写法、思想史的意义以及修订本的特点与新变化等议题。

新书首发

中共上海市委副秘书长燕爽,上海市社联主席徐炯,上海市社联党组书记、专职副主席王为松,商务印书馆党委书记、执行董事顾青,复旦大学副校长汪源源等出席首发式。徐炯、顾青、汪源源分别代表主办方致辞,本书作者、复旦大学文科资深教授葛兆光介绍了该书核心观点与特点。商务印书馆总编辑叶军主持首发式。

上海市社联主席徐炯

徐炯在致辞中指出,中华文明历史悠久,经历了数个学术思想繁荣时期,中华民族在形成和发展过程中产生了诸多思想文化,《中国思想史》为我们理解中华文明的精神脉络提供了重要参照。《中国思想史·修订本》整本书从一个根本性“依据”,到一个笼罩性“基础”,再到一个一以贯之的“脉络”,无不体现着葛兆光教授深厚的学理基础和开阔的学术视野。徐炯提出,上海市社联始终致力于繁荣发展哲学社会科学事业,为新时代打造社科新平台,为加快构建中国哲学社会科学自主知识体系,使中国特色哲学社会科学真正屹立于世界学术之林做出新的贡献。

商务印书馆党委书记、执行董事顾青

顾青认为,《中国思想史》是一部优秀的学术著作,葛兆光教授通过多年的修订使得这部作品接近了“浑成”的境界。他表示,一部优秀的学术著作是一个活的生命体,出版工作就是让这个活的生命体发展得更加茁壮、更加丰茂、更加长久,逐步成为世界学术知识体系中一个不可或缺的组成部分,出版《中国思想史·修订本》做的就是这样的工作,让这部作品进一步经典化、国际化和学术体系化。顾青希望本书今后还能再有修订本以及更多语种的翻译本,以此获得更多的学术影响力,成为中国学术的名片,商务印书馆也愿意沿着这个方向继续出版相关的学术新成果,使思想史的研究能够更为丰富、立体和体系化。

复旦大学副校长汪源源

汪源源代表复旦大学向葛兆光教授孜孜以求的治学精神表示崇高的敬意。他指出,《中国思想史》是中国现代学术史上具有广泛影响力的经典著作,丰富并更新了学界对传统中国思想的理解和叙述,影响了国际汉学界对中国的认识。此次推出的《中国思想史·修订本》是葛教授结合近年的新材料、新发现,融入治学的新思考、新见解,对旧作进行精心打磨的成果,在时间沉淀中尤显厚重非凡,该书在复旦大学历史学科创建一百周年之际出版,更显意义非凡。此外,汪源源表示,举行本次首发式暨学术研讨会,既为探讨学术,更为传承学术,思想文化史研究是复旦史学的特色研究领域,也期待年轻一辈学人续传薪火、砥砺前行,发扬“求真不懈、求新不止、求索不倦”的治学精神,让学术事业长青。

商务印书馆总编辑叶军

叶军主持首发式并表示,《中国思想史》引领无数读者进入中国思想广博深邃的世界,经过25年的沉淀、争鸣,更是成为一个学术符号,标志了20世纪80年代以来学术思想的变化,也见证了一个学者的成长史。葛兆光教授以新资料激活新思考、以新观念撬动旧传统,他将出土文献与边缘史料纳入视野,将“一般思想”从背景推向前台,这种治学路径至今仍具启示意义。

复旦大学文科资深教授葛兆光

葛兆光教授介绍了《中国思想史》及修订本的一些特色,他说,《中国思想史》讨论的是1895年以前中国的知识、思想和信仰的变迁过程,这部书与传统思想史、哲学史著作的差异体现在以下几方面:第一,较多着墨于“一般知识、思想和信仰”,改变仅仅围绕精英与经典的传统模式,关注影响社会生活的常识,力图描述一个时代实际的思想趋势,比如用官私目录、儒道佛类书和经书注疏还原隋唐之际的思想、知识与信仰全貌,避免思想史悬浮在半空中。第二,为了达到这一目的,努力拓宽史料范围,运用考古资料、图像资料、日书皇历、家规家训、童蒙读物、宗教善书、造像题识、戏曲小说等边缘资料,这是过去思想史著作不常用,但更能反映活的思想的资料。第三,注重“知识”和“思想”之间的关联,强调自然知识、历史知识,是思想合理性的基础,为什么中国人要说“天经地义”,要说“先王之道”,就是因为思想要靠这些东西来支持它的权威性。第四,不再简单地以人、书、派设立章节,而是采取精神史或思潮史的方式,更注意思想的变迁及其背后的政治和社会原因,同时也重视过去忽略的思想空白,认为反智之智、无思之思、不信之信也是很重要的,思想史不应当有空白,断裂正好是深刻的连续。第五,正视思想史“背阴面”,在历史上不仅关注加法而且关注减法,反思被忽略的背阴面。提及《中国思想史》历经25年后出版修订版,葛兆光教授表示自己感到很荣幸。他认为,人文学术研究不全是“百米赛跑”,也是马拉松,要跑长长的42.195公里才能看到最后的风景。这次修订本的出版,让他觉得自己虽然有点筋疲力尽,但也终于到了可以喘一口气,看终点风景的时候。葛教授说,自己欣慰的是,书里关于“一般知识、思想和信仰是不是应该写入思想史”“思想史是不是要关心思想的制度化、常识化和风俗化”“知识史怎么样和思想史对接”“没有精彩思想的时代是不是也可以写思想史”这样一些话题,都曾引起国际和国内的讨论,这正是他修订本出版时看到的“终点最好的风景”。

本次学术研讨会聚焦《中国思想史》写法、价值与修订本特点等议题,由复旦大学历史学系主任、教授仇鹿鸣,复旦大学文史研究院研究员张佳,复旦大学历史学系党委书记盛晓蕾分别主持学术会议,上海市社联党组书记、专职副主席王为松主持总结环节。

普林斯顿大学东亚系教授周质平

周质平表示,葛兆光教授的研究深刻体现了中国学者特有的“同情之了解”与“与立说之古人处于同一境界”的学术传统。相较于海外汉学家常将中国历史视为客观对象的研究视角,葛教授的著作始终立足于对当下的深切关怀,延续了胡适以降以现实问题为导向的学术脉络。

上海师范大学古籍所教授虞云国

虞云国聚焦“在中国思想史研究范式的延长线上”话题,集中探讨了葛兆光教授及《中国思想史》对范式的自觉和推进:自觉将“一般知识、思想、信仰”纳入思想史研究;推进思想史资料上的全新取向;建立“把思想史和社会史、制度史、知识史、教育史、生活史以及风俗史沟通起来的写法”,体现了本书的方法、角度与价值。

浙江大学艺术与考古学院教授白谦慎

白谦慎谈论了思想史与艺术史之间的深层联系。他指出,《中国思想史》所涉史料非常丰富,不仅包括文字文献、历史人物,还广泛涵盖道教与佛教图像、帛画、壁画等,这些材料不只是思想史上的,也是艺术史上的,显示出跨学科的视野,更为艺术史研究学者提供了坚实开阔的思想史脉络。

上海大学文学院教授王晓明

王晓明聚焦于书中有关“1895年前后”的论述,认为其中对精英思想与“社会心情”之间的互动关系的梳理,体现了对于思想史研究范式的推进。他特别以其中有关“富强”成为“文明”标准这一关键性转变的论述为例,强调好的思想史著作不但能清晰地梳理过去,更能有效地对当下提问,显示思想与时代之间的持续互动。

中国社会科学院近代史研究所研究员雷颐

雷颐分享了《中国思想史》写作及完成背景。他指出,正是葛兆光教授对日常经验与普遍观念的深入挖掘,使《中国思想史》超越了传统以精英和经典为中心的叙述框架,成功建构了一部扎根于社会肌理的思想史,生动呈现出绵延于历史长河中的集体精神面貌。

复旦大学文史研究院研究员吴玉贵

吴玉贵指出,葛兆光教授自觉跳脱传统思想史与哲学史的既有框架,转而以“知识、思想与信仰”为新视角,系统梳理甲午战争以前中国思想的演变脉络,其工作之繁巨、思考之深邃,实属罕见,也体现了其对社会现实强烈关照的学术态度。

复旦大学历史学系教授邹振环

邹振环指出,《中国思想史》是一种上下贯通的中国思想通史的写作,实现了中国思想史书写的“典范转移”。该书突破传统以精英思想家为主线的写法,将思想置于知识史与信仰史的宏观背景中重新串联,激活了中国思想史的表述新形式,是一种中国思想史全新的探索。

复旦大学中文系教授汪涌豪

汪涌豪则从世界范围内梳理了“一般思想史”的清晰历程,并总结出《中国思想史》的“四个始终”:始终持有强烈的问题意识;始终专注于文献的发掘;始终有观念和方法的改新;始终关注当下,瞩目未来。这些特点可以帮助学人发现过去史学研究乃至哲学与文学研究的缺陷和不足。

上海博物馆研究馆员、复旦大学文史研究院教授杨志刚

杨志刚认为,《中国思想史》以“绘图式”写作突破了传统“列表式”思想史范式,将思想置于知识与信仰的宏观背景中,极大拓展了思想史的研究维度,展现出思想重建的学术抱负。修订本更融入了作者二十年来的海内外学术观察,体现了“集大成”的学术追求。

上海社会科学院历史研究所研究员郭长刚

郭长刚认为,历史上中国对“善的生活”“善的秩序”有独具特色的实践和思想,中国思想史具有世界意义。他还从全球史视角,将1895年甲午战败后的中国与1839年战败后的奥斯曼帝国对比,认为二者的发展路径相似,表示葛教授的研究有世界史旁证,具有普遍意义。

复旦大学文史研究院院长、历史学系教授章清

章清认为,重写与重读思想史已成趋势。他提出《中国思想史》对于如何探索新思想史之路有三方面突破:“向下”——关注民间文献;“向外”——融入全球史视角;“向内”——贯通古今概念。此外,他呼吁推出《中国思想史》的简明教材版,推动中国思想史在国际学界的传播与教学更新。

中国社会科学院古代史研究所研究员孟彦弘

孟彦弘指出该书是对传统思想史“人—书”的“冷菜拼盘”式叙述的反动,可以说是“详其所略”。他概括该书兼具文献学基础、史学眼光与文学笔触三大特点,认为该书写作受到了那个时代的新材料、新理论及现实的刺激,本身也是思想史的一部分。

上海市社联党组书记、专职副主席王为松

王为松认为《中国思想史·修订本》远非一次简单的文本修订,其规模与深度足以被视为一部值得期待后续的“第二版”。这部著作构建了一套影响深远的叙述语言,它几乎重新划定了后代学人理解中国思想史的边界。其卓越贡献不仅在于宏大的创新,更在于精辟的“归位”——它如同一位卓越的“编辑”,将历史上近六百位重要的思想家与学者,系统地安置于思想演进的宏大脉络之中,使他们成为中国思想史的“记录者”。这部巨著背后,蕴含着为“中国式现代化”探寻思想根基的深刻现实关怀,其价值与影响力必将随着未来的续写与重版而不断延展。

清华大学历史系教授王东杰

王东杰认为,本书的意义在于让“不思”的思想史成为可能。他提出“不思”是思想与生活的常态,其形式有二:一是人们应对日常问题时的本能反应,二是思想家构建系统思想的出发点。葛教授的研究能让人们认清自身所处时代的思想边界及其变化。

复旦大学历史学系教授孙青

孙青指出,20世纪90年代中国思想史研究遭遇了“聚焦精英文本”“学科边界模糊”等困境,《中国思想史》的问世为思想史研究提供了“一般知识、思想与信仰”“思想的制度化、常识化及风俗化”“思想史如何与知识史相对接”“‘没有思想’的时代是否应该进入思想史”等重要锚点,推动了思想史研究的发展。

复旦大学国际关系与公共事务学院教授包刚升

包刚升讨论了本书对政治学科的意义:其一,书中“一般知识、思想和信仰”的研究新范式为政治学研究提供启发;其二,书中关于政治与一般思想互动的论述,提供了更广阔的思想背景;其三,其关注民间思想、习俗等的研究方法为理解中国古代政治文化和观念世界开辟了新路径。

华东师范大学历史学系教授唐小兵

唐小兵结合其对葛教授的学术历程和思想史研究的方法论指出本书具有五方面特点:第一,《中国思想史》展现了一个动态而非静态的思想史研究;第二,《中国思想史》的写作是儒释道三种文化传统互为参照的交错过程;第三,书中关切整个中国历史文化的演进中“文化和权力”、权力和权威彼此缠结和对峙的关系;第四,依托于多元丰富历史文献所构成的历史脉络感特别强烈;第五,《中国思想史》既是授人以鱼,更是授人以渔,以一种多面和立体的方式呈现了思想史书写的旨趣、方法和技艺,是自成一家而又别具一格的学术精品。

复旦大学历史学系党委书记盛晓蕾

盛晓蕾表示,《中国思想史》不仅是一部体大思精的个人专著,更是一部标志着“思想史书写典范转移”的里程碑之作。它在世纪之交的问世,深刻地启迪和滋养了当时初涉史学的一代青年学人。其开创性的研究范式与问题意识,为他们提供了坚实的学术起点与延长线,激励着他们在这一领域持续学习与思考,其深远影响跨越25年至今未歇。

《探索与争鸣》主编、编审叶祝弟

叶祝弟认为《中国思想史》开拓了一种新的思想史写作范式,这种范式创新正如葛教授所说的“方法论自觉”,体现了葛教授这代学人“言近而旨远”的学术魅力。他以《“修订”的思想史》为题,从“有意味的问题与形式”“隐微与显白”和“有‘情’的学问与有‘我’的思想”三个方面分享了对修订本在文体追求方面的阅读感悟。

复旦大学历史学系主任、教授仇鹿鸣

仇鹿鸣表示,《中国思想史》是一部里程碑式的著作。它不仅在学术上以“一般知识思想”的视角重构了思想史叙事,更在其出版之初便以其深刻的问题意识,超越了专业领域,引发了整个知识界的广泛阅读与共鸣。它所承载的、那种将学术研究与现实关怀紧密相连的公共品格,在当今学科日益精细化的背景下,显得尤为珍贵并富有启发性。

复旦大学文史研究院研究员张佳

张佳表示,葛兆光教授有着扎实的文献基础,并且对历史有通贯的理解。他认为,一方面,《中国思想史》有着宽阔的学术视野与深厚的学术积累;另一方面,葛教授强调“文献的重要”,强调对理论要保持警惕。这两方面对于学人都有着激励作用。

复旦大学历史系副教授曹南屏

曹南屏指出,葛教授逐句修改、增删词句与段落、修订注释,使全书重点更清晰。他认为本书为中国思想文化史研究领域拓展了“学术增长点”,其理论思考带来了研究视野的转换,继而提出了新问题,发掘了新材料。他还指出,书中在当年看来有先锋色彩的观点已多被学界接受,本书在今天仍有着鲜活的生命力。

复旦大学历史学系青年副研究员戎恒颖

戎恒颖表示年轻一代的学人受葛教授启迪走上思想史研究道路。此外,她还转达了法兰西公学院院士程艾蓝教授和法国社会科学高等研究院蓝克利教授对葛教授《中国思想史》这部皇皇巨著的钦佩以及对《中国思想史·修订本》出版的祝贺,《中国思想史》一书出版25年来在国际学界产生了广泛而深远的影响。

资深出版人、商务印书馆学术顾问贺圣遂

资深出版人、商务印书馆学术顾问贺圣遂最后发言,他指出,经过25年沉淀,《中国思想史》提出的观点已被中国学界广泛接受,葛教授的中国思想史观念影响了几乎一代学人与读者。经葛教授沉潜三年,精心打磨的《中国思想史·修订本》更完美地体现了他的卓越才华、深刻独到的学术见解以及严谨细致的治学态度。此外,贺先生提出《中国思想史·修订本》经由在学术出版领域享有盛誉的商务印书馆精心打造,更加全新地展现了这本当代学术巨著的内涵与魅力,相信定能收获广大专家和读者的关注和喜爱。

出席本次会议的还有复旦大学中国语言文学系教授戴燕、上海市社联办公室主任倪迪飞、上海市社联科研处处长梁清、《学术月刊》总编辑钱运春、商务印书馆营销策划部主任王永康、商务印书馆上海分馆总经理兼总编辑鲍静静、商务印书馆上海分馆副总编辑李彦岑、上海师范大学人文学院的青年学者燕阳等。

《中国思想史》为葛兆光教授学术奠基之作,以个人的观察角度与理解视野,对中国知识、思想与信仰的历史进行研究与描述。《中国思想史·修订本》是葛教授时隔25年后精心修订而成的全新版本,葛教授大幅度删减文字、改订结构、修订正文、增加补注、规范注释,使得这一个全新修订本体现了作者自初版25年来的治学进展,以及21世纪以来思想史方面的新资料、新发现,是为治思想史者必备的著作。