在这部《叶甫盖尼·奥涅金》里,塔季扬娜与熊在雪中浪漫起舞

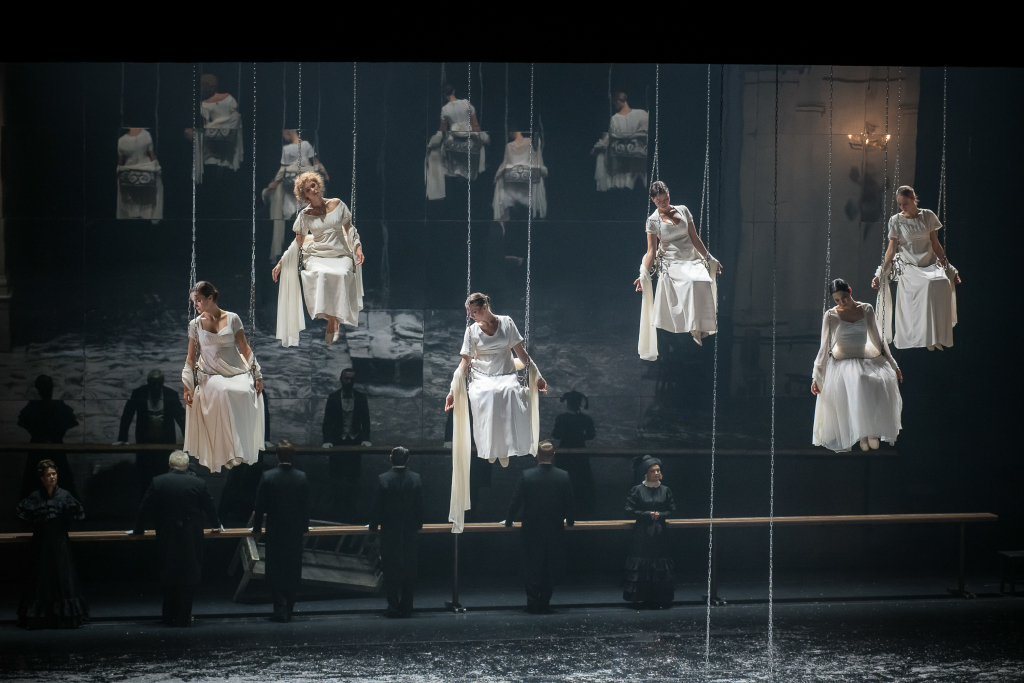

镜面的舞台、高悬的秋千、漫天的大雪、共舞的棕熊……被中国观众封为“神作”的《叶甫盖尼·奥涅金》,再次以极致诗意、极致浪漫的俄式美学,引爆上海剧场。

9月3日-4日,戏剧大师马斯·图米纳斯与瓦赫坦戈夫剧院联合打造的《叶甫盖尼·奥涅金》,为东方艺术中心2025-2026秋冬演出季拉开大幕。

开幕大戏“双作连演”。紧随奥涅金的脚步,图米纳斯与瓦赫坦戈夫剧院联手制作的《万尼亚舅舅》,将于9月6日-7日首秀上海。两部大戏均由俄罗斯人民艺术家谢尔盖·马科维茨基坐镇。

舞台之谜:大熊、兔子与镜子的象征世界

被誉为“现象级”舞台作品的《叶甫盖尼·奥涅金》,自2013年首演,已走遍全球17个国家,所到之处,好评如潮。

作品改编自普希金的同名诗体长篇小说。这部文学经典以十四行诗体,描绘19世纪俄国上流社会与乡村的风貌,被誉为“俄罗斯生活的百科全书”。

图米纳斯将高密度的文学语汇,转化为可视的舞台语言。

尽管以“奥涅金”命名,但在图米纳斯视角中,塔季扬娜才是整个故事的核心,“她是俄罗斯的灵魂,是良心,是荣誉,是高贵。”作品以塔季扬娜的情感线为核心,带领观众走进塔季扬娜的梦与痛、爱与意志之中。

舞台整体采用黑白两色作为主要视觉符码,以留白制造空间的诗意与张力。柴科夫斯基的《Old French Song》经重新编曲后,更加磅礴有力。旋律贯穿全剧,多次变奏,不仅是塔季扬娜情感的注脚,也是整部作品的精神脉搏。

舞台上处处充满了隐喻。

命名日上,塔季扬娜收到一只小熊玩偶礼物;占卜之夜,一只大熊出现在塔季扬娜的梦中,把她引到奥涅金的小屋;最后一幕,塔季扬娜与熊偶在雪中浪漫起舞……

在俄罗斯文化中,熊是力量、权力与男性图腾的象征,也暗喻塔季扬娜与奥涅金之间复杂的情感联结。与塔季扬娜共舞的熊偶,从体型到皮毛、爪子等细节都十分逼真。它是定制的真熊标本,跟随剧组造访了世界各地。

至于那只突然窜过舞台的兔子?它源自普希金真实经历中的“不祥之兆”,暗示命运转折。图米纳斯将其巧妙植入剧中,预示塔季扬娜即将踏入完全不同的人生。

舞台上还有一面重达1.5吨、可上下左右移动的巨型“镜墙”。它不仅赋予舞台更多的景深,也分割出过去与现在两个时间点,让青年与老年的奥涅金得以同台对话,也让塔季扬娜在镜像中完成自我的认知与蜕变。

“俄罗斯的文学,一直围绕着人、情感和哲学展开。俄罗斯的剧院有这样一个规矩:一部剧首演后,后续演出必须和首演一样,不能有任何改动。”

瓦赫坦戈夫剧院总经理基里尔·克罗克透露,演出后第二天,他们会去拜访坐落于上海的普希金像,并向这位伟大诗人献花。

剧院灵魂:永不落幕的经典与持续的新血

“在塔季扬娜面前,任何语言都显得苍白。”剧中,塔季扬娜给奥涅金写了一封信,展现内心的波动与深爱。排练中,图米纳斯只给了叶卡特琳娜一个词——意志力,这个词成为她打开角色的一把钥匙。她以遥远古老的讲述者身份去触碰它,渐渐和角色融为一体。

当塔季扬娜喊出“我恋爱了”,很多观众的眼泪夺眶而出,这也是全剧最让人动容的名场面。“那种突然迸发的幸福感,仿佛能让她抬起一切——不止一张床,一辆汽车也可以。那是心灵的呐喊,那是无与伦比的力量。”叶卡特琳娜笑说。

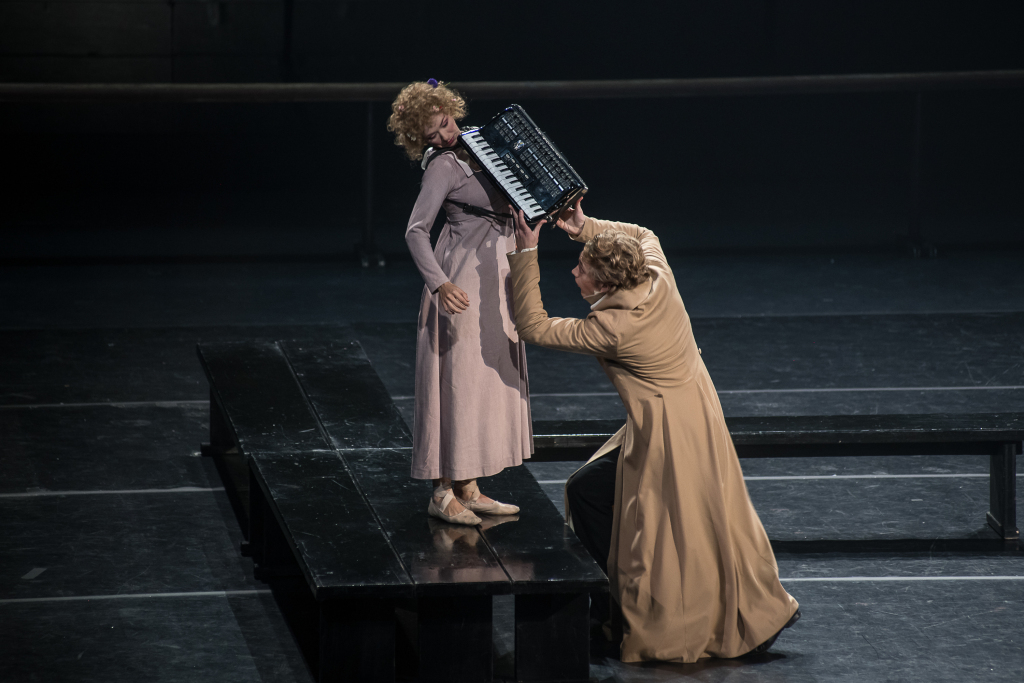

奥尔加和塔季扬娜是姐妹,性格却迥异。奥尔加年轻漂亮、热情好动,塔季扬娜却沉默忧伤。从头到尾,奥尔加都抱着一台手风琴,唱着欢快的歌。

“最初,这个角色并没有手风琴。”演员玛丽亚回忆,因为戒烟无聊,她抱着手风琴把玩学习,导演灵感突现,觉得手风琴可以为角色增色,于是加了这么一笔。

“她就像大草坪旁的一朵铃兰花,很弱小,容易被覆盖,但她并不傻。”玛丽亚笑说,两人在戏外也亲如姐妹,“我们曾在一个班学习,上学时很多人把我们搞混。”

瓦赫坦戈夫剧院的保留剧目达64部,拥有6个表演空间,几乎每晚都有不同剧目上演。剧院每年会从下属的戏剧学院吸收4-5名优秀毕业生加入,形成良性的艺术传承体系。

饰演青年奥涅金的弗拉基米尔,出身戏剧世家,父母皆是瓦赫剧院的资深演员。这是他第一次参加国际巡演。

“很遗憾,我没有和图米纳斯直接合作,但我一直在深挖普希金的诗歌与导演的创意,去寻找我对问题的答案。”多个场景中,青年和老年奥涅金同处一个舞台空间,老年奥涅金的扮演者是俄罗斯国宝级演员谢尔盖·马科维茨基,“我不害怕,能一起同台演出是我的荣幸。”

“这是我第一次来中国,同事们都来过很多次,说要带我去更多地方。”弗拉基米尔期待着,和上海观众尽快见面。

“第五次来中国,早上睁开眼看见天空,我就感到温暖和喜悦。”叶卡特琳娜说。玛丽亚感叹,上海是一座温暖美好、自由美丽的城市,“每次离开后,我都会想念热情的中国观众。”

相关文章

特朗普政府冻结哈佛大学超20亿资金被裁定非法

法乌领导人会晤,马克龙:欧洲已准备好为乌提供安全保障

葡萄牙知名升降机发生脱轨事故,已致15人死亡

哈马斯重申愿意达成一项全面协议以实现停火

加拿大总理称与特朗普对话“良好”,但关税仍将维持

法国总统府:美法乌等多国领导人将举行电话会谈

阿富汗东北部地震遇难人数升至1457人

精彩纷呈!2025上海劳力士大师赛超强参赛阵容公布

崔景英已任吉林白城市代市长,原任内蒙古乌海市市长

年内二度履新:山西省文旅厅党组书记齐海斌赴内蒙古乌海任职

泰国国会下议院将于5日选举新一任总理

胜利日大阅兵:这些受阅武器装备震撼亮相!

U22国足主帅否认轻敌:正赛首场都很难,至少拿到了三分

主播说联播丨这就是中国力量!

“期待实现中华民族伟大复兴”,纪念大会引发台湾岛内舆论关注

魔都眼|纪念抗战胜利80周年:四行仓库光影音乐会致敬先辈

10家A股农商行中报扫描:因投资收益高增长,江阴银行、常熟银行净利增速领跑

富时罗素A50调整:纳入百济神州、药明康德、新易盛、中际旭创

在惠民巡演中打磨作品,七个上海入围群文精品备战“群星奖”

U22国足表现不及格!U23亚预赛首轮2比1小胜东帝汶

- 习近平在马来西亚媒体发表署名文章

- 国家统计局:要大力提振消费,也要大力促进消费能力的提升

- 国防部:民进党当局对美国人予取予求祸害台湾民生

- 抖音首度披露算法机制:利用神经网络预估用户行为,不依赖打标签,“机器+人工”双重审核

- 云南景洪回应“游客打车遭临时加价并拒载”:对司机顶格罚款500元并停运学习

- 金科股份:控股股东被动减持收警告处罚与上市主体无关,对重整工作没有影响

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯