抗战回望52︱全民抗战的使命:从《抗战》三日刊、《全民周刊》到《全民抗战》

今年是抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利80周年,·私家历史与抗战文献数据平台合作,推出“抗战回望”系列,选取抗战期间的报纸、图书、日记等史料加以介绍,希冀带领读者前往历史现场,触碰抗战时中国军民的精神与生活。

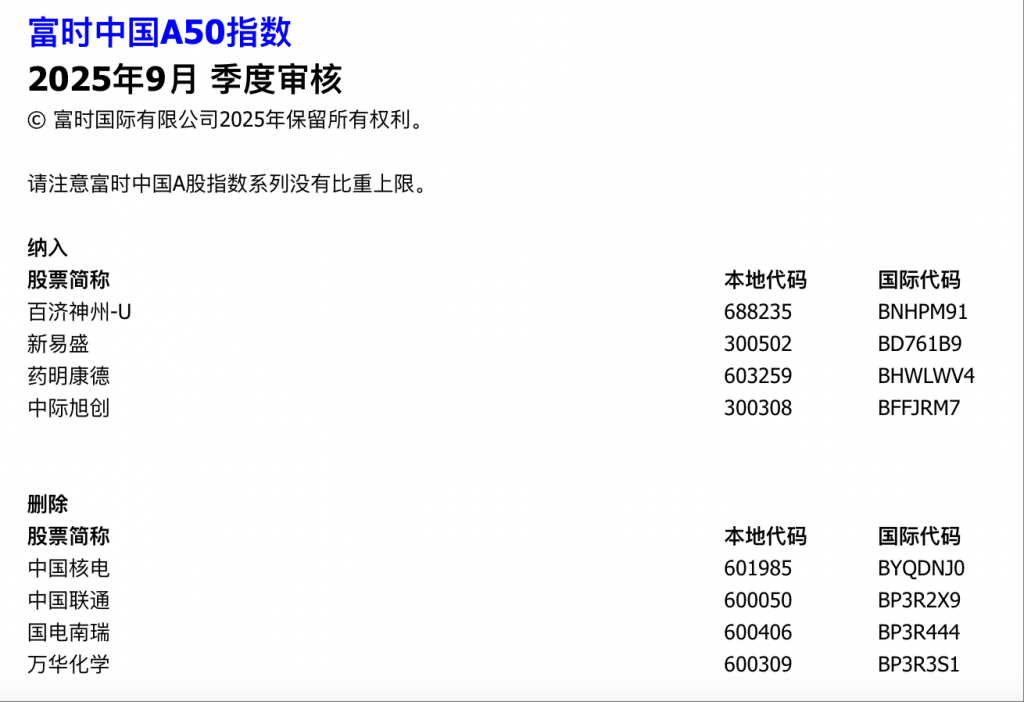

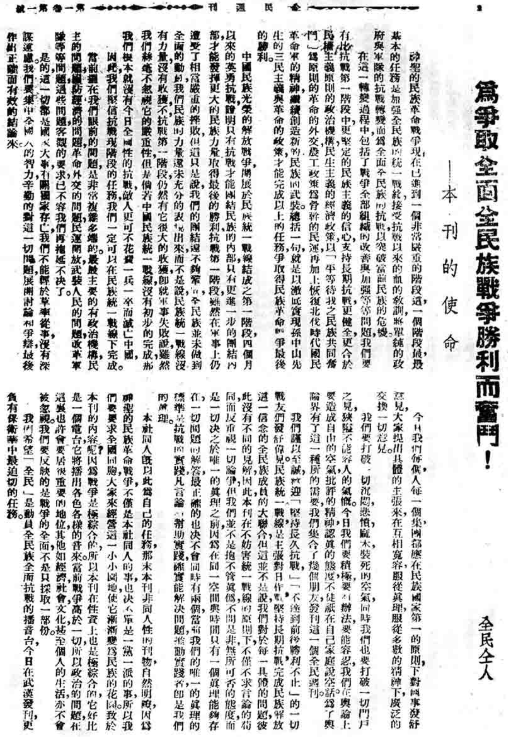

《抗战》三日刊

《抗战》三日刊是八一三淞沪会战爆发后创办于上海的宣传抗日救亡运动的著名刊物。1937年8月19日创刊,后因受上海租界当局的干扰,从9月9日第7期起至第29期曾以《抗战》、《抵抗》两个刊名同时在上海出版。第30期起迁至汉口出版,出版至1938年7月3日,历时11个月,共86期。

《抗战》三日刊第一期

1937年8月13日,日军大举进攻上海。邹韬奋由南京急忙返回上海,经过连续五昼夜的紧张筹备,于8月19日在上海肇嘉路(今复兴东路)第75号创办了《抗战》三日刊,每逢三、六、九日出版。邹韬奋任主编。

《抗战》三日刊为16开本,第一期两大张8页,此后每期三大张12页,刊名印在封面上方正中,刊头左侧为本刊要目,右侧为刊物编辑人、发行等信息,第二期增加通讯地址“上海邮政信箱抗战三日刊社第1508号”,第六期增加发行所地址“上海城内肇嘉路抗战三日刊社第75号”。

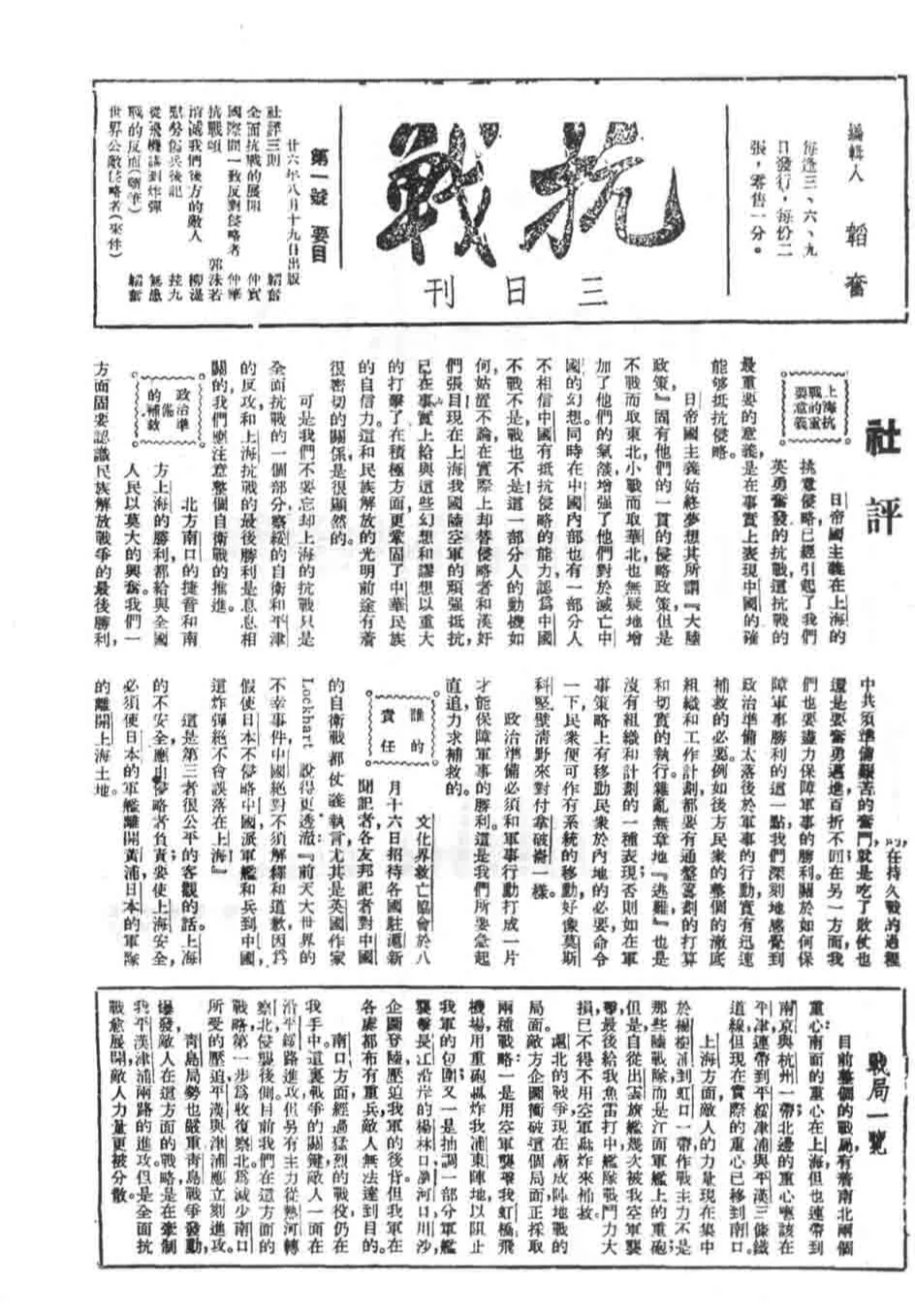

创刊号上“编辑室”一栏表明了刊物的宗旨:“在这民族抗战的紧急时期,本刊的任务,在一方面是要对直接间接和抗战有关的国内与国际的形势,作系统的分析和报道,显现其重要意义和相互间的关系;在又一方面,是要反映大众在抗战时期的迫切要求,并贡献我们观察讨论所得的结果,以供国人参考。”

“编辑室”,《抗战》三日刊第一期

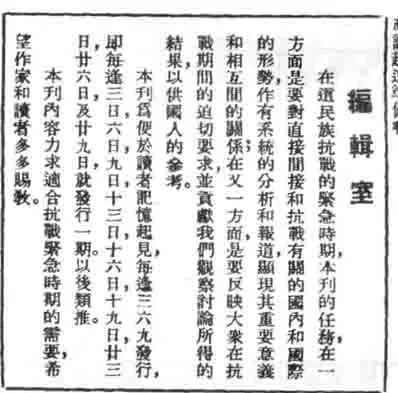

《抗战》三日刊主要栏目有战局一览、社论、时评、新闻通讯、战时常识、杂感随笔、诗歌、漫画、歌曲、地图、信箱等。除主编邹韬奋外,主要撰稿人有金仲华、胡愈之、郭沫若、钱俊瑞、艾思奇、张仲实、杜重远、冯玉祥等。

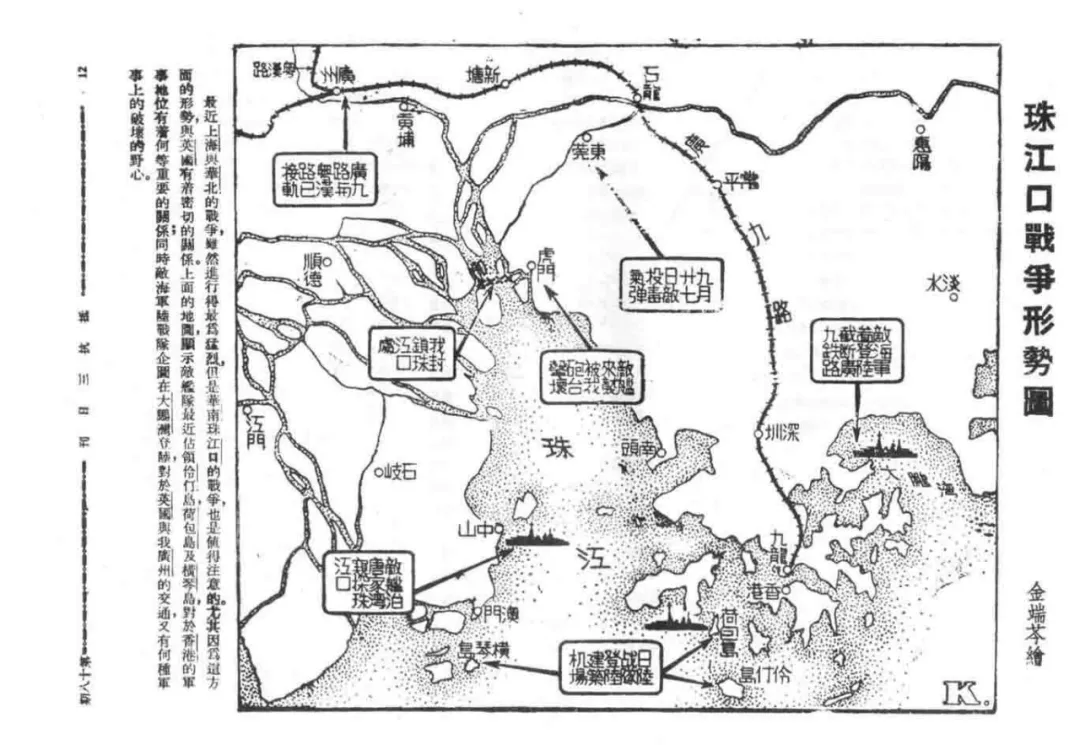

《抗战》三日刊第二期“编辑室”一栏特别提出:“留心抗战消息的人们,对于战讯是非常注意的,但是纷纭错杂,往往不易寻出头绪来。本刊有鉴于此,每期特请金仲华先生根据最近消息,写一篇战局一览,报道最近的抗战形势。”战局一览栏目概述华北、淞沪等各战场的形势,分析得失,并配有由著名地图专家金端苓绘制的战事地图。

“战局一览”《平汉路敌西攻娘子关》,《抗战》三日刊第十八期

《珠江口战争形势图》,《抗战》三日刊第十八期

《抗战》三日刊刊载了多篇文章宣传全面抗战,积极动员广大民众投入救亡运动。如潘汉年的《全面抗战中政治动员的基点》《群众动员的基本问题》、王任叔的《军政与民众》、李公朴的《全国动员告国人书》等等。这些文章都指出:要取得抗战的最终胜利,单纯依靠政府和军队的抗战是不行的,必须广泛地动员民众投入抗日救亡运动,才能弥补中国军事等方面的不足,才能击破日本侵略军“速战速决”的战争迷梦。

《全面抗战中政治动员的基点》,《抗战》第五期

《抗战》三日刊还积极宣传中国共产党的政治主张,刊载过《朱德等就职抗战通电——坚决抗战众志成城》《中国共产党对时局宣言》,并从五十九至七十一期连续刊载舒湮撰写的《边区实录》,从政治、文化、教育、经济等13个方面,对陕甘宁边区作了报道,赞扬了中国共产党的抗战政策和政绩。

《边区实录》,《抗战》第五十九期

《抗战》三日刊一度在上海曾用《抵抗》的刊名发行过,关于这个问题在出版界、文化界长期存在着混乱现象,说法不一,成为疑团。《1833-1949全国中文期刊联合目录》的抵抗(三日刊)条称:“本刊原名为《抗战》,自7期起改用本名。”1996年5月由中国人民大学出版的《中国新闻事业通史》也称:“1937年8月19日,邹韬奋在上海创办起《抗战》三日刊……《抗战》三日刊鲜明的抗日立场,受到上海租界当局的牵制,自9月9日出版的第七期起被迫改名为《抵抗》。”

1993年《出版史研究》刊登了苏朝纲先生经过调研后写的《解开〈抗战〉和〈抵抗〉刊名的疑团》论文。文中以实物为证据,指出重庆图书馆藏有《抗战》三日刊1-86号全套和《抵抗》三日刊的9-26号。认为“《抵抗》的内容,文和同期《抗战》完全一样,仅仅刊名不一样和‘版权’栏有些文字不同。可以确定《抵抗》是《抗战》一度同时使用过的另一个刊名,或另一个‘版’”。

《抗战》三日刊出至1938年7月第八十六期后,与《全民周刊》合并为《全民抗战》。

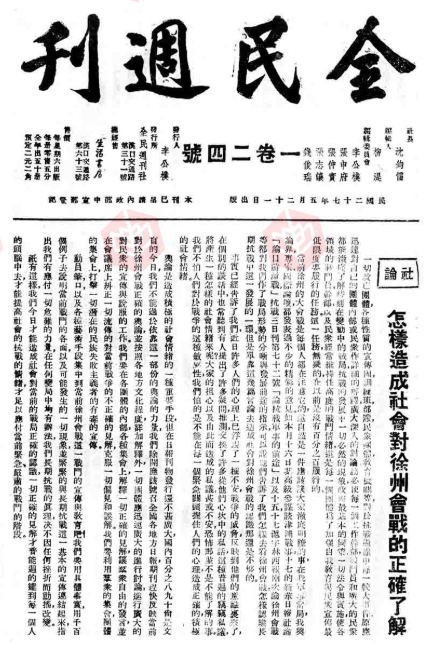

《全民周刊》

1937年11月20日,国民党政府宣布迁都重庆,大批救国会同人撤退到武汉。沈钧儒主持召集已抵达武汉的救国会同人刘清扬、曹孟君、张申府、沙千里等16人开会,讨论有关如何推进开展抗日救亡工作问题,参会同人一致主张抗战、联俄及开放民众运动。10日后,沈钧儒主持筹备组织全国抗敌救亡总会的第一次谈话会议,沈钧儒、何自为、刘清扬、左舜生、李公朴等27人参会。经过与会人员讨论,会议决定筹备抗敌救亡总会,吸收各界人士以充实组织,并确定纲领原则为:(甲)贯彻抗战到底;(乙)实现全民抗战;(丙)革新政治机构;(丁)确定抗战政策。

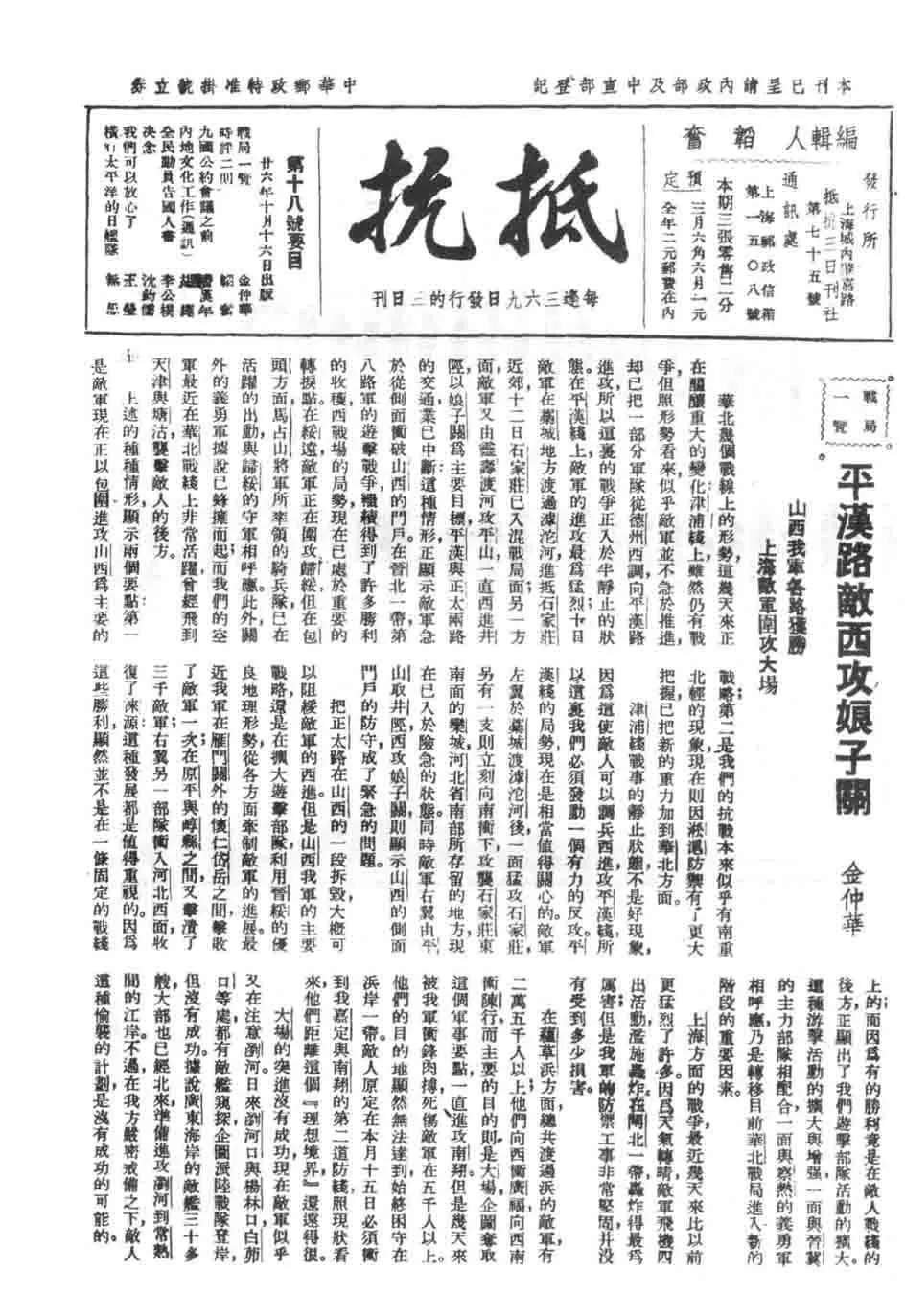

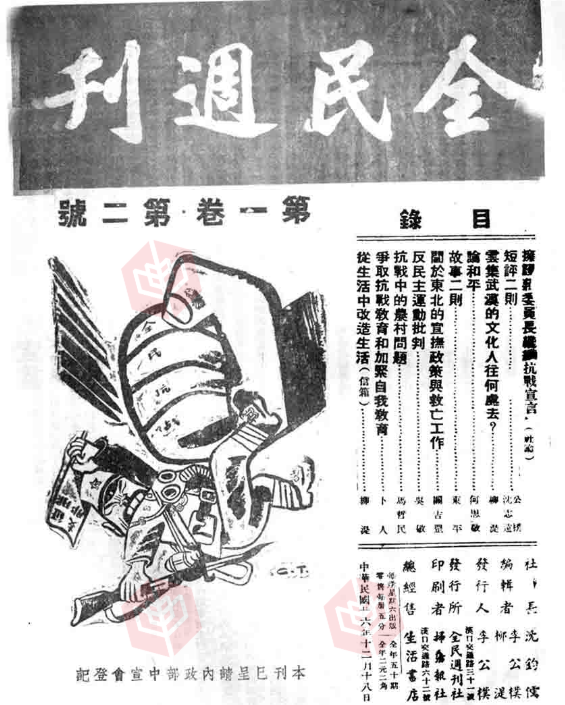

《全民周刊》第1卷第2期

全国抗敌救亡总会因德国驻华大使陶德曼的调停而出现的和平空气以及汪精卫鼓吹接受调停的言论,决定派专人负责即将成立的救亡团体,并创办《全民周刊》进行全民抗日宣传。

沈钧儒与李公朴等救国会同人于1937年12月12日在汉口创办《全民周刊》,沈钧儒任社长,柳湜任主编,李公朴、王昆仑等七人任编委。《全民周刊》的发刊词中提到:“这一个阶段最最基本的任务是加强全民族的统一战线,接受抗战以来的血的教训,将单纯的政府与军队的抗战转变而为全面全民族的抗战,以突破当前民族的危机。”

《全民周刊》第1卷第1期

《全民周刊》根据中共《抗日救国十大纲领》的精神,对改革政治机构,改革军队,开放民众运动,武装人民,国防经济,革命外交等方面提出了具体要求。《全民周刊》在民众运动和抗日救亡方面积极宣传。

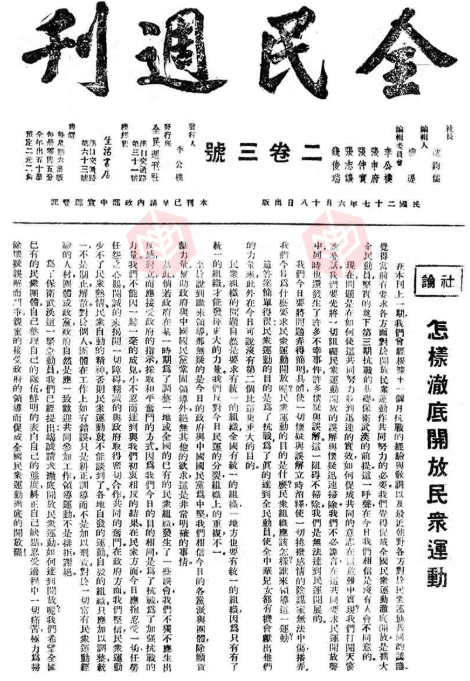

《全民周刊》第1卷第24期

《全民周刊》第2卷第3期

《全民周刊》第1卷出版25期,第2卷出版5期,共出30期。此后《全民周刊》在1938年7月与《抗战》三日刊合并,改名为《全民抗战》三日刊。

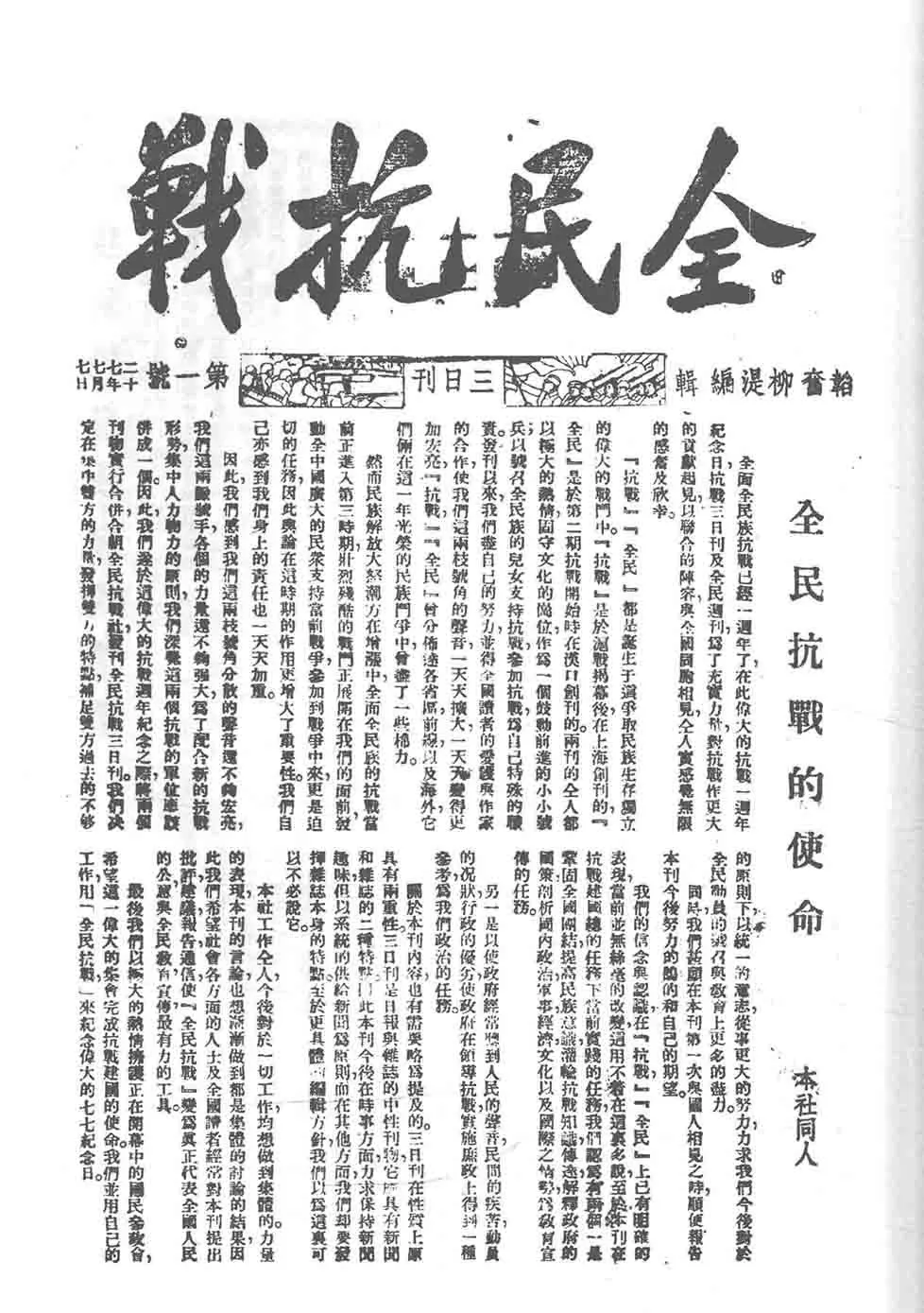

《全民抗战》

《全民抗战》是1938年7月7日在汉口创办的政治刊物。邹韬奋、柳湜任其主编。该刊物由原《抗战》三日刊和《全民周刊》合并出版。初为三日刊,1938年10月中旬,武汉沦陷前迁往重庆,改为五日刊,1939年5月13日自第70号起,改为周刊。该刊设有社论、短评、信箱、诗等栏目。主要撰稿人有邹韬奋、胡绳、柳湜、章一粱、胡子婴、钱俊瑞、沈钧儒、张铁生、方直等,发表的大量文章主要是致力于抗日救亡宣传,以及中国共产党的抗战主张和民众的呼声,如《全民抗战的使命》、《我对于参政会的希望》、《抗战一周年的扩大宣传运动》、《关于保卫大武汉》、《全民抗战的三个阶段》、《实现地方自治是保证抗战胜利的条件》、《反战反法西斯与中国抗战》、《武汉三镇的同胞起来!》等等。这些文章对于鼓舞中国全民抗战起到了积极的作用。1941年2月出至第157号后被国民党政府查禁。

1938年7月7日出版的《全民抗战》三日刊第1号

1938年7月7日出版的《全民抗战》三日刊第1号上刊登了《全民抗战的使命》一文,说明了《抗战》三日刊和《全民周刊》合并出版的缘由和旨趣。文中谈到,两刊同仁意识到,各自的力量还不够强大,为了配合新的抗战形势,集中人力物力的原则,“我们深觉这两个抗战的单位应该并成一个”,“决定在集中双方的力量,发挥双方的特点,补足双方过去的不够的原则下,以统一的意志,从事更大的努力,力求我们今后对于全民动员的号召与教育上更多的尽力。”

该文还介绍了办刊方针,即性质上的两重性。三日刊是日报与杂志的中性刊物,它应具有新闻和杂志的二种特点。“因此本刊今后在时事方面,力求保持新闻趣味,但以系统的供给新闻为原则,而在其他方面,我们却要发挥杂志本身的特点。”

该文同时还指出,当前实践的任务有两个:一是巩固全国团结,提高民族意识,灌输抗战知识,传达解释政府的国策,剖析国内政治,军事,经济,文化以及国际之情势,为教育宣传的任务。另一是以使政府经常听到人民的声音,民间的疾苦,动员的状况,行政的优劣,使政府在领导抗战,实施庶政上得到一种参考。《全民抗战》同仁是希望以报刊沟通政府与民众,以达凝聚共识,团结抗战的效果。

《全民抗战》第100号

1939年12月9日,邹韬奋在《全民抗战》第100号上,进一步深化了办刊的旨趣,提出三点,第一是坚持抗战,拥护政府的抗战国策,反对妥协投降。第二是巩固团结,反对党派摩擦,反对任何挑拨离间分散整个民族一致对外的力量。第三是推进民主政治,藉此加强民众动员,参加抗战建国工作,加强国民对参加政治改善政治的兴趣与责任,反对任何损害民权违反法治的行为。邹韬奋认为,“坚持抗战,巩固团结,推进民主,是我们在抗战建国时代中目前最重要的任务,是我们愿与全国同胞共同勉励积极努力的任务”。宣扬民主逐渐成为《全民抗战》同仁撰文的一大侧重点。

《全民抗战》始终致力于鼓吹宪政,敦促国民政府推动参政会的建设。如在第90号《全民抗战》上,刊登了一篇《展开宪政讨论》的社论文章,指出“国民参政会第四届会议所通过之召集国民大会实行宪政案是我国政治民主运动之一新的阶段”。文章认为,这一决议结束了抗战建国期中民主与反民主之争,正确指出“提高民权加强国本”为当前“重要之务”,并明白决定“请政府依照中国国民党过去之决议召开国民大会建立宪政规模”,同时组织了宪政期成会,并规定治本、治标两种实施办法,在参政会方面,可以说已尽了最大的国民的职责。

第90号《全民抗战》

但文章同时指出,由决议到实施,这是一个艰难繁重的过程,不仅有赖于政府以及参政会之继续努力,而尤赖于全国人民的奋斗。现在已不是讨论中国需要何种政治,需要不需要民主立宪的时候了,而是如何研讨一切实施的办法,具体贡献自己的意见,促成宪政早日实施。

《全民抗战》展现了以邹韬奋为代表的民国知识分子面对山河破碎的民族危机所展现出的爱国情怀,以及为了民主共和,团结抗战的目标所做出的努力。